《晋武帝司马炎》 裴鹏程解读

《晋武帝司马炎》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是日本著名的魏晋政治史专家、京都学派代表人物福原启郎。

关于本书

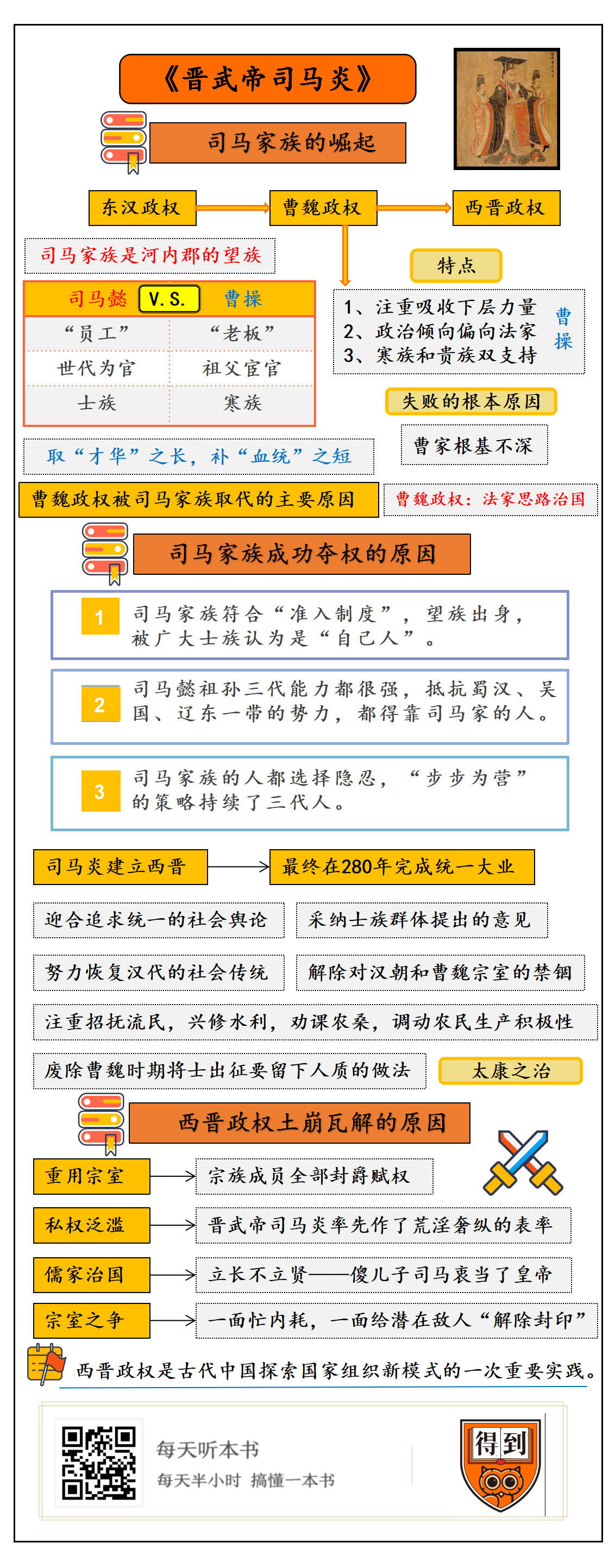

本书是作者的代表作之一,作者写的并不只是一部历史人物传记,而是以司马家族为核心,介绍了中国历史上一个失败的政权样本,虽然失败但意义重大。

核心内容

西晋政权是古代中国探索国家组织新模式的一次重要实践。东汉由于“私权化”的泛滥而灭亡,所以,东汉之后各个政权都在努力重建“公权化”,曹魏政权试图依靠法家式的“威信”力量,最终失败。司马家族选择了儒家式的“舆论”力量建立了西晋,并实现了久违的统一,但统治者并没能持续推进公权化,加上外族入侵等原因,这个政权只维持了半个世纪便开启了更漫长的分裂期。但它的经验和教训,被后来的各个政权借鉴。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《晋武帝司马炎》。

司马炎是西晋王朝的建立者,他结束了东汉末年以来近一个世纪的分裂局面,曹操、曹丕没干成的事情,他做到了;他建立了一个新的王朝,祖父司马懿、父亲司马昭没干成的事情,他也做到了。而且,司马炎统治后期,社会稳定,经济繁荣,被后世称作“太康之治”。

这么出色的统一王朝的开国之君,按理说名气应该很大。但与秦始皇、汉高祖、隋文帝、唐高祖相比,司马炎并不耀眼。甚至,前后四代人里,司马炎知名度并不是最高的那个。他的祖父是老谋深算的司马懿,《三国演义》后半部分的主角之一;他的父亲是司马昭,我们都知道那句歇后语,“司马昭之心——路人皆知”;甚至,连他的傻儿子晋惠帝司马衷历史形象也很鲜明,说出那句“何不食肉糜”成为昏君的代名词。

今天这本《晋武帝司马炎》是日本著名的魏晋政治史专家、京都学派代表人物福原启郎的作品。作者写的并不是一部历史人物传记,而是以司马家族为核心,介绍了中国历史上一个失败的政权样本,虽然失败但意义重大。这个样本就是司马炎建立的西晋政权。

说它失败,首先是因为这个统一王朝存在时间很短,只有大约50年,其中司马炎一个人就占了25年。更重要的是,西晋虽然结束了东汉末年以来近一百年的分裂,但很快又开启了一个更动乱的时代,长达两个半世纪。作者认为,魏晋国家体制其实是东汉政治体制的延续,换句话说,西晋王朝重蹈了东汉王朝灭亡的覆辙,从这一点来说西晋政权是失败的。

这样短暂、混乱、失败的政权,为什么又说它意义重大呢?

其实,西晋政权是古代中国探索国家组织新模式的一次重要实践。东汉由于“私权化”的泛滥而灭亡,国家政权被外戚掌控,地方社会被豪族把持。所以,东汉之后各个政权都在努力重建“公权化”,其中曹魏政权试图依靠法家式的“威信”力量,最终失败了。司马家族选择了儒家式的“舆论”力量建立了西晋,取得成功,并实现了久违的统一。可惜的是,西晋统治者并没能持续推进公权化,加上外族入侵等原因,这个政权只维持了半个世纪,随后开启了更漫长的分裂期。但它的经验和教训,被后来的各个政权借鉴。

为什么最初司马家族能取得成功?又为什么西晋结束了分裂,反而导致中国进入更加漫长的动荡期呢?

首先,我们看一下司马家族是怎么崛起的?为什么说西晋的出现具有必然性?

请注意,这里说的是“司马家族”,而不是司马懿或司马炎某个人。曹魏政权取代东汉政权,花了一代人。曹操“挟天子以令诸侯”,他一死,儿子曹丕就把汉献帝赶下台,自己当皇帝了。而西晋政权取代曹魏政权,司马家族花了三代人的时间。在司马懿之前,他的大哥司马朗就在给曹操办事。司马懿死后,他的两个儿子司马师、司马昭继续服务曹魏政权。直到第三代司马炎,西晋政权才建立。而且,了解三国历史,我们都知道,司马家族给曹家办事的时候,日子过得可真是提心吊胆,三天两头被怀疑谋反,动不动就被收回职权。但国家遇上难事,还得把司马家的人给请回来。为什么曹家总是防着司马家,却又离不了司马家呢?

这个我们还要从东汉时期说起。

本书作者福原启郎是京都学派的学者,京都学派创始人内藤湖南在中国古代历史分期方面有个观点,他认为东汉中期以前的中国历史是“上古时代”,东汉后半期至西晋为“第一过渡期”,西晋到唐中叶是“中世时代”。我们今天讨论的东汉后半期至西晋,正是中国由上古向中世演变的关键转换期。

司马家族是河内郡的望族。这里的河内可不是越南的首都,它指今天河南洛阳到开封一带。司马家族一直就很阔气,远的不说,我们只看东汉中后期。司马懿的高祖父当过征西将军,这是东汉时期的高级军官;他的曾祖父和祖父都当过地方行政区一把手;父亲当过首都行政区一把手。司马懿兄弟八个,个个都是当时的名士,因为他们的名字中都带着“达”这个字,所以当时人们那把他们兄弟八个尊称为“司马八达”。司马懿排行老二,按理说轮不到他出头,但大哥司马朗在四十七岁的时候去世了,所以司马懿成为家族的领袖,加入曹魏团队。

曹魏政权有什么特点呢?

虽然曹操是“老板”,司马懿是“员工”,但曹操在身份上可比不了司马懿。曹操出身寒族,所谓“寒族”是与“士族”相对的。司马家世代为官,但曹操的祖父曹腾只是个宦官。东汉宦官为了扩展自己的势力,会领养别人家的男孩,曹操的父亲曹嵩就做了曹腾养子。因为这个背景,曹操总被人看不起。我们知道曹操的文学素养很高,写出像《龟虽寿》《短歌行》这样的名篇。这其实反映了,曹操想要出人头地,只能取“才华”之长,补“血统”之短。

这就导致,曹魏政权会呈现这么几个特点。

首先,曹操会注重吸收下层的力量。寒门中也不乏才干的人,但这个社会被士族把持,寒门出身的人倍受排挤,无处施展才华。曹操就多次发布求贤令,把他们纳入麾下。

其次,曹操的政治倾向更偏向法家。我们知道,战国时期法家主张严刑峻法,以达到有序统治的目的。但汉代统治者独尊儒术,当然这个“儒”和孔子时代的儒学不一样,不过道德教化那套东西被汉代统治者选择性接受了。西汉建立后,汉文帝有个举措,废掉肉刑。肉刑指的是人们在触犯刑法后,受到的处罚。这些处罚会对人造成不可逆转的伤害,比如割鼻子、砍脚、剜膝盖等等。废除那些野蛮的肉刑是有进步意义的,但同时又导致新的问题,这就是刑法系统不再平衡。为什么这么说呢?汉代以前的刑罚,可以分为五个等级,最轻的是在身体上刺字,其次是割鼻子,然后是剜膝盖或砍掉双脚,再高一等是宫刑,最后是死刑,可以看到惩罚层层加码。但汉代取代肉刑的却是剃头、打板子这些,而最高等级的死刑仍被保留。这样的话,刑罚系统就没有梯度了。所以,后来不断有人提出应该适当恢复肉刑。可汉代讲儒学、讲伦理道德,恢复肉刑这种法家做派就一直遭到打压。

到曹操这个时候,他出身不高贵,无法全盘依靠士族,儒学那一套用不上。而且,乱世之中,要想创一番事业,效率更高的当然是法家方案。于是,就有手下的人提出,应该加速推动恢复肉刑。赏罚分明,着有助于维持社会秩序,并能调动人们生产、作战的积极性。

但这里就有个问题。如果曹操不依靠士族,那司马朗、司马懿兄弟俩是怎么入伙的?其实不只司马家族,曹操团队中的荀彧出自颍川荀氏,那个被写入中学课本、喜欢耍小聪明的杨修出自弘农杨氏,这些名门望族都加盟了曹操团队。

这也很好理解。在那个时代,只依靠寒族是远远不够的。社会资源都掌握在世家大族手里,不只是田产,还包括教育资源和上升通道。所谓人才,可不是空有一腔热血就行,要有真才实干。想一下,出身贫苦人家的孩子,没读过书,只会种地砍柴,怎么帮曹操在帐中运筹帷幄?所以,曹操必须同时拉拢士族才行。

但是士族就能看得起曹操吗?这其实是迫不得已。这要说到一个大家很熟悉的战役,官渡之战。交战双方是曹操,以及势头正盛的袁绍。袁绍出自汝南袁氏,你听出来了,他也出身望族。交战之前,袁绍已经占有今天的河北、北京、天津,以及辽宁西部、山西东部、山东北部,更重要的是有大批士族支持他。毕竟大家都是士族,都是东汉的既得利益者,当然要团结在一起了。但在官渡之战中,曹操通过袭击袁绍军粮所在地而取胜。一年后,曹操又通过仓亭之战彻底打败袁绍。这下,很多士族为了在乱世中生存,不得不转投曹操门下。曹操这时也正忙着用人,所以接纳了很多士族入伙。

话又说回来,既然曹操同时获得寒族和士族的支持,为什么还会被司马家族篡权呢?

曹魏政权被司马家族取代的原因有很多,比如曹魏政权拿法家的思路治国。法家强调“法、术、势”。“法”就是变法修刑,前面讲的推动恢复肉刑的案例就属于“法”的范畴,但很多士族是既得利益者,他们并不追求公平公正的社会法治。其次,“势”是指君王的权威,目的是让所有人敬仰、畏惧。为此,曹氏皇帝建造了豪华的宫殿系统,体现自身的尊贵,但引发了普通民众不满。还有一个是“术”,也就是皇帝统治的权术。我们接下来重点谈一下。

曹操出身寒族,他掌握大权之后,自然也要让自己的家族兴旺起来。曹操软硬兼施,让汉献帝给自己的儿子们封官封爵,比如任命曹丕为五官中郎将,相当于丞相副手;封曹植为平原侯,食邑五千户。

但是曹丕篡汉称帝后,立刻开始限制宗族权力。他让自己的兄弟们交出权力,离开都城洛阳回到封地。同时派遣使者前往巡视,硬找出一些鸡毛蒜皮的罪过,剥夺他们的爵位。

就拿我们最熟悉的那位写了《七步诗》的曹植为例,曹丕称帝时,曹植为临淄候。第二年,曹植因贪污被处罚,贬为安乡候。第三年为鄄城王。第四年为雍丘王。曹丕的儿子曹睿继位后,将曹植的封地先后改为浚仪、雍丘、东阿、陈县。曹植基本上每两年就要被换一次封地,在频繁的迁徙途中,心力交瘁。宗室的其余成员也一样,频繁改换封地,别说发展自己的势力,就是过一段安稳日子都求之不得。

以前看到这段历史,我们会觉得曹丕太可恶,连手足都要折磨。其实,这样做是有前车之鉴的。周天子分封,最终天子地位被诸侯王取代。汉高祖刘邦分封了许多同姓诸侯王,后来爆发了“七国之乱”。也就是说,分封制度创立之初能拱卫王室,但很快就会威胁皇权统治。

另外,曹丕的储君地位是经过激烈斗争后才获得的,为确保皇位稳固,他只能极力限制宗室势力。

只可惜,曹丕防住了宗族,却没有防住外族。司马懿父子篡权时,没有一个曹魏宗室成员能站出来力挽狂澜,最后眼睁睁地看着社稷江山被他人夺走。《三国志》作者陈寿感叹道:“可惜啊,自己订的法律,最终残害了自己!”

其实,曹魏政权的失败,根本原因还是曹家根基不深,曹操政权有大量寒族参与进来分享权力,士族们不太满意,仍然希望由我方队友掌权。最终,他们支持同相同背景的司马懿夺取了政权。

曹魏时期世家大族那么多,为什么偏偏是司马家族捡了这个大便宜呢?西晋政权的出现有什么意义呢?

首先是司马家族符合“准入制度”,望族出身,被广大士族认为是“自己人”。

其次,司马懿祖孙三代能力都很强,抵抗蜀汉、吴国、辽东一带的势力,都得靠司马家的人。

第三是司马家族的人都选择隐忍,“步步为营”的策略持续了三代人。司马懿先发动兵变,铲除了曹家宗室最强力量曹爽,此后曹魏宗室基本丧失了抵抗力。之后,他的儿子司马师击败了竞争对手夏侯家族,司马家族从此权倾全朝。但这时,司马家族仍没有轻举妄动,他们继续不断在对外作战中建立功业,比如司马昭灭掉了蜀汉,一点点累积社会声誉,并蚕食更多权力。

这样持续几十年,论出身好、有名望、能治国、会打仗,司马家族如果排第二,谁敢排第一。

但我们知道司马家族建立的西晋政权最后是失败的,那为什么作者认为它意义重大呢?

西晋政权最大的意义是,它在古代中国的国家组织模式方面,进行了一次探索。

提到曹魏家族和司马家族的权力转移,我们常用到一个词“篡权”。就像是司马家占了曹家的房子,把原来的主人赶跑了。看起来,曹魏政权和西晋政权没什么区别,毕竟曹魏旧臣基本上都原封不动地留任,只是当皇帝的换了一家人。

不过,虽然房子没变,房子里的秩序却变了。也就是说,两个政权的组织逻辑是不一样的。

司马家族是望族,自然代表士族的利益。所以,司马家族的统治策略不是曹魏的法家那套,而是士族更喜欢的儒家那套。

比如,司马家族格外看重“舆论”。“舆论”在任何时期都很重要,但在魏晋时期尤为关键。

还是要从东汉后期说起。当时宦官专权,士族们私下里以儒家道德理念为标准评议朝政,形成一个个不依赖国家的舆论集团,希望引发社会关注和皇帝重视,后人称之为“清议”。后来,宦官给这群嚼舌根的人们扣了一个政治高帽子,叫“党人”,就是“结党营私”的人。同时,禁止他们入朝为官,这就是非常有名的“党锢”事件。但清议活动并没有因打压而消失,一些士大夫甚至主动提出要与党人连坐,一同接受禁锢。这导致,从东汉开始,尤其是在魏晋时期,舆论成为一股颇具杀伤力的政治力量。

司马家族能够建立政权,其实就是顺应了舆论势头。由于长期动乱,人们特别渴求社会稳定、政权统一。所以,无论是司马懿抗击诸葛亮北伐,还是司马师应付东吴诸葛恪的侵犯,以及后来司马昭灭掉蜀汉,人们正是看到司马家族老老小小都在哼哧哼哧为推进政权统一卖命,所以都给他们点赞加好评。

司马炎建立西晋后,也在第一时间把灭东吴作为首要任务,他选用有名望的人担任将领,同时每年十一月都要进行大规模的阅兵,最终在280年完成统一大业。

除了迎合追求统一的社会舆论,西晋政权还在方方面面采纳士族群体提出的意见。曹魏政权倾向恢复肉刑,而士族群体声称,恢复肉刑会造成为政残酷的印象。西晋政权为了避免社会舆论对政权评价降低,所以也附和“恢复肉刑,为时尚早”。

另外,司马炎还努力恢复汉代的社会传统,比如孝道和节俭。儒家认为父母去世后,子女应该穿粗麻布制成的丧服。晋武帝的父母过世后,他服孝三年,同时配合撤减膳食等仪式,以体现孝子因极度怀念父母而茶饭不思。同时,司马炎还当众焚烧奢侈品,向天下示范节俭之道。

除此以外,司马炎还注重招抚流民,兴修水利,劝课农桑,调动农民生产积极性。另外,他宣布解除对汉朝宗室、曹魏宗室的禁锢;废掉曹魏时期将士出征要留下人质的做法。

经过这么一番励精图治,司马炎的最后十年被人称为“太康之治”。

能称得上“治世”,说明西晋开局很不错。西晋确实通过自己的模式,实现了国家统一和社会稳定,完成了曹魏政权没有完成的事情。

既然这样,为什么没过几十年西晋就崩溃了呢?西晋探索出的那套政治模式怎么不灵了?

不论司马炎如何革新,如何与曹魏政权保持不同,西晋毕竟是从曹魏母体中诞生出来的政权,甚至打着“禅让”的幌子达到篡权的目的,不也是在学习曹魏吗?

所以,司马炎一直都担心一个问题:将来会不会有其他家族篡司马家的权?

曹魏为什么灭亡,可能是因为使用法家那套引发民众不满,也可能是坚持任用寒族,引发士族不满,但最核心的是,曹家宗族眼看着自家皇位被司马家抢走,竟然没有任何一位能扛事的人可以站出来。

所以,司马炎必须避免重蹈曹魏的覆辙。于是,他把自己的宗族成员全都封了爵位,同时赋予他们足够的实权,甚至是养兵、带兵的权力。朝廷、地方以及军中所有要职,都由宗室把持。

你可能会疑问。司马家族是底蕴深厚的望族,司马炎读的史书应该不少吧。怎么能不知道东周群雄并起以及西汉“七国之乱”的事情。那不都是因为同姓诸侯,过几代以后血缘疏远了,于是自立为王引发国家分裂动乱吗?

其实,司马炎也是不得已,这是那个时代的游戏规则决定的。西晋之所以重用宗室,与政权结构有关。西晋是由皇室司马家族为首的门阀贵族联合统治的,司马家族作为这个政权的头号既得利益集团,相当于西晋政权的第一家族,统治国家的同时也在给其他家族做示范。它就像是公司最大的股东,必须得充分展示头号股东的影响力,这样才能维持系统的有序和稳定。

你有没有发现,司马家族努力实现统一并且广泛关注舆论,看起来是在追求“国家重建”这个公权化的目标,但建立政权后,反而把天下变成了“私有的”。这不能怪西晋统治者老谋深算,这是东汉以来整个时代的问题。

前面说过,东汉后期到西晋,是中国历史从第一阶段的秦汉,到第二阶段隋唐之间的过渡期。

在东汉后期,原本以长幼秩序为核心的基层社会发生变化,“豪族-贫农”秩序成为新的社会法则。再加上饥荒等天灾、战争等人祸,贫农进一步沦落为流民,四处漂泊求生。在孤独的状态下,为了获得自我安慰,他们只能依靠宗教。作者认为,这正是古代中国的“宗教时代”。无论是本土的道教,还是西方传来的佛教,都变得很受欢迎。

战乱当中,人们或是依靠宗教的力量,选择默默忍受;或是“人生得意须尽欢”,赤裸裸的私欲露骨地展现出来,也就是说利己主义和私权化变得泛滥起来。

这种风潮不仅在社会底层流行,也影响了上层。因为战乱和饥荒,并不因为高贵和卑贱而有所区别。结果就是上层的豪奢之风兴起。

司马炎建立西晋后,一度励精图治,提倡节俭,但灭掉吴国后,政治的安定与统一让西晋统治集团迅速陷入纵情享乐当中。晋武帝率先作了荒淫奢纵的表率。

我们常说皇帝“后宫佳丽三千人”,这其实有点夸张,能达到这个数目皇帝没多少。但晋武帝不仅嫔妃众多,而且远远超过“三千人”。灭掉东吴后,司马炎不仅接管了东吴国土,还接管了吴国统治者的后宫。晋武帝的后宫人数飙升至上万人。

这么多人可怎么挑呢?晋武帝想了个办法,他乘着羊拉的车在后宫溜达,车停在谁的门口,他就临幸谁。后妃为了能争取到被临幸的机会,都准备好树叶和青草,希望羊车经过的时候会停下来。

这不是皇帝个人的作风,整个社会都弥漫着这种风气。最有名的要数“王石斗富”。晋武帝有个舅舅叫王恺,当时的首富叫石崇,故事就发生在这两人之间。

王恺为炫富,让人拿昂贵的糖去洗锅,石崇就把蜡烛当柴烧作为回应。古代富人出行,要撑起行幕,避免被民众看到,王凯就拿紫色绸缎作行幕,长达四十里,石崇更上一层楼,用锦布作行幕,长达五十里。后来晋武帝得知两人斗富的事情,不仅没有劝阻,反而多次帮助舅舅王恺。例如他把宫里收藏的一株两尺多高的珊瑚树赐给王恺,王恺就在石崇面前嘚瑟。石崇却用铁如意把珊瑚树打碎了。王恺认为石崇是在嫉妒自己的珍宝,正要破口大骂时,石崇命仆人拿出自己家中的珊瑚树,高三四尺的竟有六七株之多。王恺在斗富中落败。

回头想一下,他们斗富的钱是从哪儿来的呢?贵族们豪奢的生活靠什么维持呢?必然是从下层聚敛。但在那个以自我为中心的时代,上层并不会太多关注底层的生活。

所以我们就不难理解司马炎的傻儿子司马衷说的那句“名言”了。一次,有人向司马衷报告天下发生荒饥,百姓没有粮食可以吃都饿死了。司马衷反问:“为什么不吃肉粥呢?”。这其实反映了,士族和普通百姓是生活在相对隔绝的世界中,底层人民遭受的苦难,他们感受不到。

西晋的奢侈腐化之风还只是一个慢性病,直接让西晋崩溃的是国家权力私有化带来的另一个问题。

西晋坚持儒家的思路治国,儒家在继承人问题上有一个基本要求是“立长不立贤”,这样做能避免兄弟们因争夺继承权而引发内斗。司马炎在世的儿子中,司马衷年龄最长,但他智力有问题。很多大臣提出,希望司马炎能把皇位传给他的弟弟,比较贤能的司马攸。

但杨皇后和一些宠臣极力劝告司马炎,务必要让司马衷当皇帝,理由是“立长不立贤”的传统不能破。杨皇后之所以这么做,本质上还是出于一己之私。傻儿子当了皇帝,她就能进一步分享权力了。

司马炎死后,司马衷当上了皇帝,杨太后的父亲杨骏辅政。但是另一个女人不乐意了,这就是司马衷的皇后贾南风。贾南风就跟一位司马家的宗室成员合谋,发动政变杀了杨骏等人。

这个举动引发了一连串的反应,司马家族宗室成员陆陆续续都掺和进来,互相厮杀。甚至有人为了取胜,胳膊肘伸到外面,联合了匈奴人。要知道,从汉代开始,北方游牧民族就是中原政权的心头大患。曹魏时期的策略是把各个游牧部落分隔开,同时把各部落首领软禁起来。现在可好,西晋宗室一方面忙着内耗,同时还给潜在的敌人“解除封印”。

厮杀持续了十多年,北方社会再次陷入动荡。游牧民族也借机纷纷自立,比如南匈奴和氐族在今天四川一带建立了汉国、成国两个政权,很快北方的胡人也各自建立政权。司马家族好不容易得来的统一局面,不到半个世纪就土崩瓦解了。

你看,从东汉后期到西晋这一百年,虽然人们在努力重建秩序,但面对私权化的泛滥,无论是曹魏的法家那套,还是西晋的儒家那套都没有真正达成。西晋虽然探索出一个重建国家统一的新模式,但最终还是没能走出东汉末年的阴影。

历史对这个难题的回应是,继续进行反复实践。西晋灭亡后,中国历史进入五胡十六国和南北朝时期,接下来这两百多年就像是一个大的试验场,几十个政权先后出现,都是在测试、迭代不同的历史可能性。最终,哪种模式能脱颖而出呢?推荐你关注《隋唐世界帝国的形成》。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

京都学派创始人内藤湖南在中国古代历史分期方面有个观点,他认为东汉中期以前的中国历史是“上古时代”,东汉后半期至西晋为“第一过渡期”,西晋到唐中叶是“中世时代”。

-

司马家族努力实现统一并且广泛关注舆论,看起来是在追求“国家重建”这个公权化的目标,但建立政权后,反而把天下变成了“私有的”。