《时尚的精髓》 杨蕾解读

《时尚的精髓》|杨蕾解读

关于作者

作者琼•德让(Joan DeJean)是17世纪及18世纪法国文学和文化研究者,曾任教于耶鲁大学和普林斯顿大学。为了写这本书,作者查阅了大量17世纪和18世纪的法国报纸、巴黎旅游指南书、游记、法国喜剧、回忆录等资料。

关于本书

作者在书里细致讲述了,路易十四时代时尚生活的各个方面是如何从无到有的,从时装、香水、美食、香槟酒,到家具、室内装潢,再到镜子、雨伞和街灯。作者还为读者勾勒出,17世纪的法国怎么把奢侈品和奢侈生活体验带到整个西方世界。

核心内容

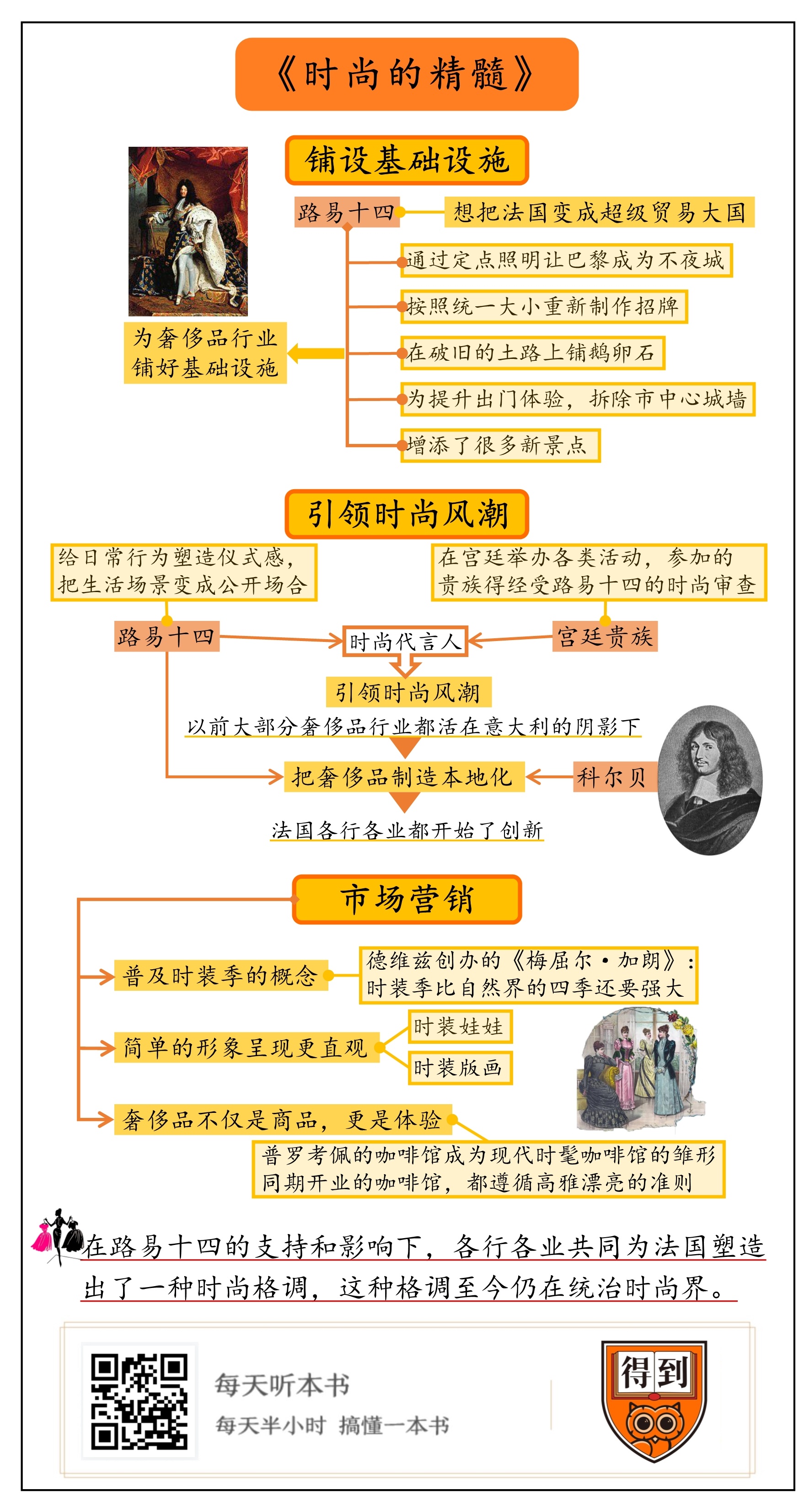

路易十四在时尚领域下功夫,只是出于兴趣爱好和闲情逸致吗?他是如何在短短几十年内,把法国打造成西方世界公认的时尚中心?为什么法国能够统治奢侈品行业几百年?

你好,欢迎每天听本书,我是杨蕾。本期音频为你解读的是《时尚的精髓》,这本书主要讲的是,现代人概念里的时尚生活方式是从哪儿来的。

庆祝开香槟,结婚买钻戒,纪念日吃法国大餐,出国旅行买名牌包和化妆品,被很多人视为时尚生活方式。我们有这样的经历,也会在影视作品中,看到不同国家的人做同样的事情。为什么全球各地的人,都遵循同一套标准?这些时尚生活方式是什么时候形成的?

今天这本《时尚的精髓》能够回答这些问题,这本书的副标题是“法国路易十四时代的优雅品位及奢侈生活”,主要讲的是,17世纪的法国怎么把奢侈品和奢侈生活体验带到整个西方世界。听到这里,你可能觉得有点不对劲,聊时尚必须说法国,这没问题,法国是时尚和浪漫的象征,爱马仕、法式大餐、高级香槟等等都来自法国。

可为什么是路易十四的时代?17世纪距离现在已经几百年了。时尚不是只关心最新潮流,必须快速不断变化吗?几百年前的时尚,不管多么辉煌,搁现在早都过时了,跟今天的时尚有什么关系?

读这本书之前,我心里也有这个疑问。但读完后,我发现,在追求时尚生活方面,现代人跟十七世纪的法国人,其实没什么不同,我们现在追求的所谓时尚生活方式就是在路易十四时代出现,然后延续到今天的。奢侈品牌现在使用的市场营销策略也是十七世纪的法国人创造的。

法国人是怎么做到这一切的?这就得说到路易十四,他是这场时尚风潮的重要推手。今天这本书的作者叫琼·德让,专门研究17世纪和18世纪法国文学和文化。她认为,在路易十四的支持和影响下,各行各业共同为法国塑造出了一种时尚格调,这种格调至今仍在统治时尚界。作者还写过另一本书叫《巴黎:现代城市的发明》,交代了路易十四把法国塑造成时尚中心的前情和背景。今天的解读,我会把两本书结合起来,为你讲述,法国怎么变成时尚中心、为什么直到现在仍然在统领时尚行业。

法国能够变成时尚中心,路易十四是最重要的推手。他热衷时尚,喜欢戴假发、穿高跟鞋,法国时装、美食、室内装饰这些领域的标准都是他制定的。

不知道你会不会跟我一样好奇一个问题:路易十四作为一国之君,为什么对时尚这么感兴趣?照理说,君王想要流芳百世,有的会开疆扩土,有的会励精图治。路易十四怎么就跟时尚搅和在一起了?有些观点认为,路易十四关心时尚产业,是出于闲情逸致,那时候法国的经济和文化都比较发达,他有时间去经营爱好。

路易十四在时尚领域下功夫,真的只是出于兴趣爱好和闲情逸致吗?答案是否定的。路易十四重视时尚,正是因为他有雄心壮志,想让法国变得跟欧洲对手们不一样,超过当时的强国荷兰,把法国变成超级贸易大国。短短几十年,他真的做到了,法国在时尚、奢侈生活方面取得垄断地位,成为西方世界公认的时尚中心,法国人也是公认的时髦懂美食。

路易十四怎么实现目标的?别急,我们先看看,他是怎么为奢侈品行业铺好基础设施的。

现代人离不开夜生活。我们习惯晚上约朋友聚餐、看电影、买东西,天黑不会影响消费。但路易十四时代之前的巴黎,夜晚没有娱乐活动,人们也不常出门,要出门就必须提灯笼或者拿火把。不带灯笼出门的人会被当场拘捕,因为在夜色中出没的大部分人都是强盗小偷。那时候的巴黎夜晚,让人感到恐惧和害怕。路易十四意识到,如果繁华的景象只能在白天出现,巴黎就没法成为时尚之都,他得想办法把繁华延伸到夜晚。

巴黎有一个别名叫“灯之城”,是第一个天黑之后街灯能一直亮着的欧洲城市。你可能觉得,路易十四是一国之君,能调动举国之力,让一个城市晚间亮起来,听上去也不难,其实这件事费钱又费力。

1662年,路易十四想把巴黎变成不夜城,这样人们晚上也能自由活动做买卖,巴黎街道也会更繁忙。他打算让私人企业提供夜间照明服务,巴黎就出现了一个“巴黎灯笼与火把中心”。这个服务的机制有点像我们今天的网约车。那时候,凡是巴黎最繁华、最重要的地方,都会有举火把的人,总共有1500人,这些人专门登记注册过,穿着特殊制服,晚上随身带着大量火把和黄蜡。如果有人想在晚上出门,就要去某个地方交钱,然后提灯人陪你走过去。这种服务不便宜,提灯人陪走15分钟的价格,大约是现在的7.5美元。

这个服务一度很流行,但还是消失了。路易十四发现,这些分散的提灯人还是无法让巴黎的夜晚亮起来,他决心一定要解决掉这个问题。他挑选了一个叫佩内的人,担任巴黎市长和警察局局长。佩内认为,要想让巴黎亮起来,不应该靠提灯人,应该定点照明。于是,1667年,巴黎912条街道亮起了近3000盏灯笼。

有了这些灯笼,巴黎的夜晚亮起来了,怎么让它一直亮着?要知道,那时候可没有电力系统,灯笼里面都是蜡烛,要想延长灯笼的照明时间,需要大量蜡烛。巴黎每个晚上都要用掉1625磅蜡烛,一年花在蜡烛上的钱相当于现在的1000万美元。这些灯笼还需要大量的维护工作。巴黎每个街区都有一个官方点灯人,负责清洁维护灯笼,蜡烛点燃后,还得有另一个人专门负责剪灯捻,因为灯捻太长烧成了炭,蜡烛的亮度就会减弱。街区里哪怕只有一盏灯笼坏了,相关的点灯人就会被重罚。

这个服务昂贵又麻烦,可它让巴黎的夜生活第一次充满了乐趣和魅力,晚上出来活动的人几乎和白天一样多。路易十四畅想的巴黎夜生活成为现实,城市的其他方面也发生了相应的变化和创新,呈现出了新面貌。

比如,巴黎街边原本有很多挂得很低的巨幅招牌,不仅阻碍交通,还影响街灯的照明。政府就要求,商店要按照统一大小重新制作招牌挂起来。再比如,巴黎的街道原本都是破旧的土路,路易十四下令铺上鹅卵石。巴黎成为不夜城之后,生活在这里的人就像拥有了一段新的时间,他们出门就能看到,一尘不染的街道,整洁的鹅卵石,商店延长了营业时间,灯火通明,装饰时髦。

为了提升人们出门的体验,路易十四拆除了巴黎市中心的城墙,铺设了第一条巨型步行道。他还增添了很多新景点,比如,他下令翻修了巴黎很多古老的标志性建筑,还花重金买了大量白天鹅,养在塞纳河里,吸引市民和游客来观看。巴黎成为一座现代都市,这也为法国奢侈品产业的崛起打好了基础。

基础设施铺好了,接下来的问题是,怎么让奢侈品产业兴盛起来?我们知道,时尚的基本特质是不断变化,时髦的人会快速更新自己的装扮。但是,那时候人们的穿衣习惯跟现在很不一样,不管贵族还是普通人都很少换衣服,对他们来说,衣服只是衣服,没什么款式而言,更没有新潮和过时的区别。

铺设基础设施,营造良好的购物环境,是物质层面的改变。但是想让人们接受时尚概念,追逐时装潮流,这就是头脑里的改变了。路易十四统治末期,时装成为很多人生活中的大事。

路易十四是怎么做到的?他的方法是,把自己和宫廷里的人,都变成时尚的代言人,引领时尚风潮。他知道,自己和上层贵族是最受关注的人,他们穿着最新的服饰出现,就是在为法国的奢侈品代言。

其实这种方式,直到现在也依然适用。比如,英国凯特王妃被评为2020年最新的时尚风向标,影响人们的穿搭风格和购物习惯。但问题是,路易十四年代,没有大众媒体,路易十四也不常离开宫廷,如何公开展示自己的时尚品位呢?

他的方法是,给日常行为塑造仪式感,把生活场景变成公开场合。英国历史学家彼得·伯克曾说过,“路易十四一辈子都生活在公共场合”“只要醒着,路易十四差不多就在进行表演”。路易十四每天的起床穿衣、脱衣就寝,都被编排成了一套仪式。

我在彼得·伯克写的书《制造路易十四》里看到一个例子,路易十四的吃饭仪式分为正规进餐和非正规进餐,就连最不正规的进餐也有三道主菜和很多盘其他菜。这些仪式都是公开的,是路易十四给他的观众——上层贵族看的表演。这些仪式的幸运“观众”,不仅能看国王进餐,还能跟他交谈,为他端食物,甚至跟他一起用餐。每个重要场合,路易十四都会穿着华服,展示他拥有的各种各样的奢侈品。据说,路易十四的宫廷生活,每年要花掉法国一半财政的收入。

那怎么把上层贵族也变成时尚代言人?光靠路易十四自己消费、展示可不够,得把贵族们都拉进来。路易十四会在宫廷举办各类活动,比如舞会、晚宴、看芭蕾舞剧和歌剧,这些活动的主要参与者就是上层贵族。1664年,有600个人在宫里看了演出,1668年,有1500人参加了路易十四的娱乐活动。

贵族们参加这些活动可不是白白享受,他们是不得不来,路易十四的记性特别好,谁没来参加活动,仕途可能就会出现麻烦。来参加活动,还得经受路易十四的时尚审查。路易十四会像个时尚警察,检查每个人穿衣打扮,看看是否达到了他的审美标准。他对时尚这么严格,他的喜好变化会引发宫廷服装潮流的转变,很自然地,这些上层贵族们就被卷进了奢侈狂潮。穿着时尚的服饰参加宫廷活动,对于他们来说,是非常大的经济负担,比如,书里介绍,有位大臣叫圣西蒙,他和夫人为了搞定几套行头,花费了2万里弗尔,相当于今天的100万美元。但为了取悦路易十四,贵族们不得不下血本,这是他们必须背负的义务。

那时候的时装为什么这么贵?这是因为,时装从诞生开始就具有一个主要原则,“过度奢侈才能体现品位”。当时的时装,面料昂贵,进口的天鹅绒、丝缎都很常见,甚至还有用金线缝制的面料。这些衣物上还有很多细节装饰,比如,我们在肖像画里看到的路易十四和贵族们,服装都是镶金带银,缀满蕾丝花边、珠宝钻石。这些细节装饰都需要高水平的手工技艺,所以才这么贵。

可以说,法国上层社会对奢侈服装的需求,都是路易十四制造出来的。但他这么做,并不只是因为他的审美要求严苛,至少还有两个重要原因。一个是,服饰其实也是君主的重要统治工具,既能展现帝王的权威,也能体现出臣子对君主的忠诚与服从。路易十四非常擅长利用时尚服饰,加强王权统治,树立自己和王室的威严。另一个原因是,法国上层社会消费奢侈服装,也有利于法国绸缎、蕾丝等行业的兴盛,有利于社会财富流动。

在路易十四的引导下,时尚风潮开始流行。法国贵族花大钱买昂贵时装,服装师们使用最昂贵的面料和装饰品。然而,这又导致贵族们的钱都落进了别的国家的口袋,而不是法国人自己的。因为这些昂贵的面料和配饰,都要从别的国家进口。

怎么办呢?把奢侈品制造本地化。凡是路易十四认可的高端物品,都得在法国制造或者由法国工人制造。负责这件事的人,叫科尔贝,是路易十四的头号帮手。《时尚的精髓》这本书里记录了一件小事:1683年,巴黎警察局长报告说,女工们流行穿中国制造的面料。科尔贝下令,商店售卖东方进口货这种行为违法。同时,他还颁布了一系列法令,命令法国的纺织商“模仿并最终消灭”国外布料。就这样,通过时装获得的所有利润全部落入法国人的腰包,面料是法国人生产的,服装是法国人设计的。

科尔贝这个人对法国奢侈品行业很重要。1664年,路易十四委任科尔贝担任建筑、艺术和制造业大臣,同时担任文化大臣。科尔贝在镜子和蕾丝等新型奢侈产品的创造上,都发挥了重要作用。正是在他的帮助下,法国才能在奢侈品产业领先。

比如,镜子制造业就是在科尔贝的主导下形成的。17世纪60年代早期,镜子是高端商品,利润非常高。路易十四非常喜欢镜子,每年花在镜子上的钱相当于现在的100万美元,这也导致国库逐渐变空,因为那时候所有镜子都是意大利威尼斯生产的。

科尔贝这个人节俭,勤奋,不愿意多花政府一分钱。路易十四在镜子上花这么多钱,科尔贝决定停止采购进口镜子,想办法让法国自己制造出更大更好的镜子。法国没有会做镜子的匠人,科尔贝就派间谍去威尼斯带人回来。威尼斯方面知道后,应对方式是威胁匠人:谁把制造镜子的技术传出去,就会被勒令回国,拒绝回国,把他的亲戚都抓起来,如果还不听话,就派间谍去追杀他。

但是法国仍然派间谍把通晓镜子制作工艺的威尼斯人偷偷带回国内,搭炉子造镜子,成立皇家制镜厂。被偷运到法国的工匠,一边面临威尼斯方面的威胁和骚扰,一边接受法国方面的重金抚慰。就这样过了几年,法国制镜厂学会了意大利人的手艺,科尔贝允许那些意大利匠人回家。虽然法国刚开始生产的镜子质量还不合格,但一个新行业一旦开始启动,技术的精进就只是时间的问题了。原本不会制造镜子的法国,到了路易十四的统治末期,镜子的制作工艺做到了极致,成为镜子制造业的统治者。

在路易十四以前,法国大部分奢侈品行业都活在头号对手意大利的阴影下。在路易十四和科尔贝的影响下,法国各行各业都开始了创新,“从珠宝设计到菜单设计再到室内设计,各个领域都经历了一场革命”。到了17世纪末,欧洲的精英阶层只喜欢法国裁缝、法国鞋匠、法国珠宝匠制作的产品。

风靡精英阶层的时尚还不是真正的时尚,没有走进普通人生活的奢侈品行业也还不成气候。作者在《巴黎:现代城市的发明》这本书里说,只要时尚仍专属于权贵阶层,奢侈品就不可能大规模地生产。要想扩大奢侈品产业规模,时尚风潮必须传播到大众那里,让每个人都能享受到时尚行业的成果。

时尚需要有更多的人知道它、模仿它,才能被称为潮流。但那时候的时尚物品,一般人负担不起,信息的传递也很缓慢,外地人别说及时买到,就连及时看到都做不到。怎么把时尚传播到更广泛的人群呢?

这就要说到市场营销了。作者认为,法国之所以能够统治奢侈品行业几百年,就是因为法国人非常懂得市场营销的重要性。比如,三百多年前的的法国人就明白,只有广告才能保证大众对奢侈品的认知;广告需要创造生活方式。

接下来,让我们回到17世纪70年代,了解一下那个时候的市场营销。因为篇幅有限,我在这里为你选取了三个营销重点。前两个重点跟时装相关,时装是奢侈品行业的核心,能够推动箱包、珠宝、配饰等奢侈品的生产。

第一,在时装业,时装季比自然界的四季还要强大。时装季指的是时装变换的周期。大自然一年有四个季节,法国高级时装界一年有两个时装季,春夏时装发布会和秋冬时装发布会。

时装季是时尚界最重要的基本元素之一。这个概念,最早由一位名叫德维兹的记者提出,他是第一位报道时装动态的记者。他在1672年,创办了报纸《梅屈尔·加朗》,有点像今天的时装报刊,既有时事新闻,也有时尚潮流。这份报纸吸引了很多女性读者,这是以前的媒体从来没有吸引过的群体。女性读者中的大多数人,不是那些能自己发现新款时装的女性,而是那些住在外地,想像巴黎人一样时髦的女性。

德维兹在自己的报纸宣布:时装跟天气一样,也有季节。对于追求时尚的人来说,衣服要换季了,不是因为天气变化了,而是你在街上,看到有人穿着你没见过的款式。在他看来,时装季比自然界的四季还要强大,如果一个人不跟踪时装的新消息,没有跟上时装季,就会赶不上潮流。

在时尚媒体出现之前,女性的穿衣概念是,有几套衣服就够穿了,也不用经常换。在时尚媒体的影响下,女性群体接受了一个非常重要的观念:衣服越多越好,换得越快越好。于是,即使不住在巴黎,看了《梅屈尔·加朗》,就能了解时装的新变化,更新自己的着装,跟上巴黎的潮流。之后,时装季这个概念开始普及,每个时装季都会有流行的颜色、面料、款式等,不光服装要变,配饰的款式也得不断变化。

第二个营销重点是,在时尚行业,“形象抵过一千个字”。对于时装,简单的形象呈现比任何细节描述都要直观。做报纸的德维兹也明白这个道理,他还曾经在时装预告中加入了版画,当时这种做法非常费时费工,没多久他就放弃了。

可时装的视觉文化没有停下。17世纪末,出现了两种推销时装的新方法:时装娃娃和时装版画。时装娃娃穿着最新款的衣服,是专门为外地顾客设计的推销手段。比如,巴黎一个公爵夫人担心自己对新款服装的描述不够清楚,导致远嫁外地的女儿不能穿得像时髦的巴黎人,她就给女儿寄过去了一个时装娃娃。后来,这些象征着“巴黎的时尚”的娃娃,被送到世界各地的商店,用来展示最新一季的服装。

不过,时装娃娃也有局限性,它接触不到更广大的消费群体,于是,时装版画应运而生。它有很多好处,能展示最新的时装潮流,能频繁更换,还能大量复制,最重要的是,这些版画不仅能宣传服装,还能向大众展示上流人士的生活方式。

到了17世纪90年代,大部分版画都开始更加注重传达生活方式或格调。后来还出现了系列版画,比如宫廷的王子系列等等。这些版画开始把时装与具体某个人及他们的生活方式联系在一起,大众通过廉价的版画就能看到上流人物的生活场景。尽管,这些版画的真实性有待商榷,按理说,这些版画家是不可能接触到这些宫廷贵族的,版画家要么是从肖像画里临摹,要么干脆编造。他们其实间接利用法国贵族来为时装打广告。那时候,不光是法国贵族,战争英雄,歌手、舞蹈演员都被用来打广告,相当于早期的广告明星。

大众为什么会购买时装版画?我比较认同美国学者尼科尔森(Kathleen Nicholson)的说法:如果说购买时尚服装是当时许多人遥不可及的奢侈梦想,那么,购买时尚版画就成了最方便的替代品,人们以购买时尚版画的方式来获得新的时尚信息,实现个人对美的追求。

第三个营销重点是,奢侈品不仅仅是商品,更是体验。我们以巴黎咖啡馆为例。巴黎咖啡馆一直跟文学艺术联系在一起,法国伟大的作家与艺术家们会在这里聚会。

早期的咖啡其实是啤酒的廉价替代品,为什么后来咖啡会和格调融为一体?为什么人们喝咖啡会这么讲究,要在适合的地方喝适合的咖啡,配上适合的甜点?这也跟路易十四时代的法国有关。

17世纪后半叶,咖啡屋在欧洲开始兴起。英国和德国的咖啡屋都不太讲究,男人们在这里抽烟、赌博、喝啤酒,跟格调没什么关系。巴黎刚出现的咖啡屋也跟它们差不多,结果都不太成功。

有个叫普罗考佩的人抓住了巴黎咖啡馆的风格。他原本在不太高雅的咖啡屋工作,后来攒钱开了自己的咖啡馆。他发现,如果一个地方用餐环境高雅到让人流连忘返,人们就愿意为它支付高价。于是,普罗考佩的咖啡馆里,处处都很考究:咖啡装在银壶里,桌子是大理石材质,屋顶有吊灯,墙上挂着镜子这样的奢侈品。服务人员戴有皮帽檐的帽子,穿着飘逸的长袍,给人端上咖啡。普罗考佩的咖啡馆其实就是现代时髦咖啡馆的雏形。

与普罗考佩同时期开业的咖啡馆,也都遵循高雅漂亮的准则,在这些咖啡馆里,“顾客们坐在那里是为了欣赏别人和被别人欣赏的”,新型咖啡馆吸引了新的顾客——高雅的妇女,她们来这里就是为了欣赏和炫耀最新的时尚。后来,巴黎的咖啡馆越来越多,而且,“几乎每家巴黎咖啡馆都是经过豪华装饰过的。”

作者介绍,不光是咖啡馆经营者讲究装饰和氛围,法国其他行业的从业者秉持的经营理念,也非常类似,他们忘记低端,坚持高端,从来不会低估装饰和氛围的重要性。在法国商人的共同努力下,消费时尚这件事在十七世纪就开始变得有趣有魅力,消费者花了钱,能感觉到自己的生活发生了一些改变。就像今天的我们,心情不好了去吃一顿大餐,发奖金了买个名牌包,其实重要的不只是食物和包,而是消费时美妙、愉快的审美体验,这些无形的因素为实质上的商品增了值。

到这里,《时尚的精髓》这本书的精华内容已经为你解读完了。

最后,我还想为你说一个书里的小故事。1700年左右,不少欧洲国家都出版了巴黎旅游指南。里面写的一些内容很像,无非是说去巴黎玩的时候要去哪里购物,要买什么商品。同时,这些旅游指南也会用同样的语调提醒游客。德国导游书里说:“(巴黎)有卖基本用品的商店,但绝大多数卖的是漂亮可根本不是日常所需的商品。”英国导游书里说:“到了巴黎,你常常会买以前从没听说过的物品”。

这些提醒是不是很熟悉?我们现在旅行时,如果看到一件商品号称可以提高生活品质,我们就更愿意掏钱。如果某个展览能提供一次独特有趣的体验,我们就会毫不犹豫地买票。这么看,我们的确跟路易十四时代的大众很像,不仅追求同样的时尚生活方式,也会被同样的推销方式打动。

撰文、讲述:杨蕾 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.热爱时尚的路易十四在时尚领域下功夫,并非只是出于闲情逸致,还因为他有雄心壮志,想让法国变得跟欧洲对手们不一样,超过当时的强国荷兰,把法国变成超级贸易大国。

2.路易十四能把法国打造成西方时尚中心,是因为在物质层面,他铺好了基础设施,营造出良好的购物环境。另一方面,他让人们的头脑发生改变,接受了时尚概念,追逐时装潮流。

3.法国能够统治奢侈品行业几百年,就是因为法国人非常懂得市场营销的重要性。