《日本大败局》 张自由解读

《日本大败局》| 张自由解读

关于作者

堀田江理,日裔美籍学者,1971年出生在日本东京。她的研究领域专注于国际关系,因为出生背景,对二战时的日本有一定研究。除了这本研究偷袭珍珠港决策始末的书之外,她还著有《泛亚洲主义与日本的战争:1931-1945》,分析了日本推行的泛亚洲主义,即臭名昭著的大东亚共荣圈——如何对九一八事变开始到日本战败这段历史,产生直接的影响,以及为日本带来的灾难性后果。

关于本书

本书与大多数同类作品不同,作者没有把焦点放在事件本身,而是放在了从1941年4月到12月这八个月左右的时间里。作者通过大量历史细节,深度展现了日本军政领导人做出偷袭珍珠港决策的整个过程。本书具有重要的历史资料价值,且文笔精炼生动,是研究二战史的重要参照。

核心内容

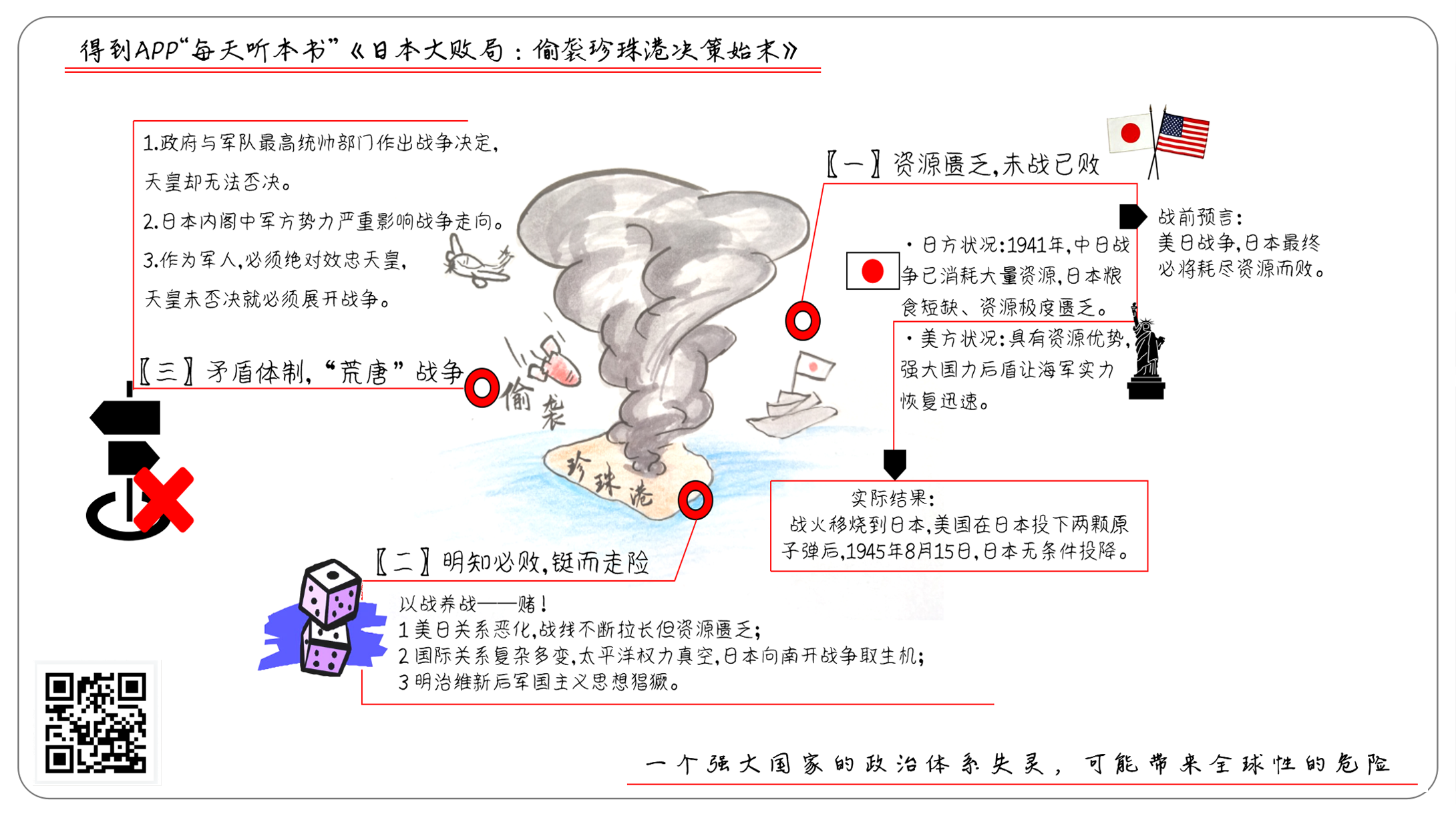

日本决策者明明知道偷袭珍珠港对日本的后果将是致命的,但战争造成的资源短缺,以及特殊的政治决策机制,促使日本孤注一掷,展开了鲁莽的行动。同时,日本那好战分子惯有的赌徒心态,也是导致战争发生的重要原因。

你好,欢迎每天听本书。本期要说的这本书名叫《日本大败局——偷袭珍珠港决策始末》,这是一本25万字的历史学著作,我会用大约 28 分钟的时间,为你讲述这本书的核心内容:在第二次世界大战中日本当时的决策者深知,偷袭珍珠港引发的太平洋战争对日本来说必输无疑,但日本好战分子出于赌徒心态,仍然作出了执意开战的决策。

我们先来介绍一下这本书的背景资料。我们都知道,日本偷袭珍珠港对于二战的走向具有决定性的影响。1939年,纳粹德国入侵波兰,二战正式爆发,但截至1941年,即使德国占领了法国,并开始空袭英国,作为世界头号强国的美国一直没有参战。直到1941年12月7日,日本偷袭美国在太平洋的军事基地珍珠港,美国遭受了惨重损失。第二天,美国总统获得国会授权,正式对日本宣战,4天之后,德国作为日本盟国,对美国宣战。至此,美国全面卷入第二次世界大战,并与世界其他反法西斯国家一道,最终赢得了二战的胜利。今天讲的这本书,就是关于日本偷袭珍珠港这个历史事件的。

关于偷袭珍珠港事件,研究书籍和影视作品比较多,与大多数同类作品不同,作者没有把焦点放在事件本身,而是放在了从1941年4月到12月这八个月左右的时间里。作者认为,因为日本侵略战争造成的资源短缺,以及特殊的政治决策机制,导致他们明明知道偷袭珍珠港对日本的后果将是致命的,但依然展开了鲁莽的行动。同时,作者对日本好战分子惯有的赌徒心态,也做了深入分析,并认为这也是导致战争发生的重要原因。

我们来说说这本书的作者,他是日裔美籍女学者堀田江理。堀田江理1971年11月出生在日本东京,先后在日本、美国和英国接受教育。她的研究领域专注于国际关系,因为出生背景,对二战时的日本有一定研究。除了这研究偷袭珍珠港的书之外,她还著有《泛亚洲主义与日本的战争:1931-1945》,分析了日本推行的泛亚洲主义,即臭名昭著的大东亚共荣圈给日本带来的灾难性后果。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。这本书里主要讲述了三个重点内容:第一个重点:为什么说战争没开始,就已经决定了日本必败的命运?第二个重点:为什么日本普遍认为与美国的战争必败,却坚持要打这样一场战争?第三个重点:日本做出这样看似矛盾的决定,与日本的政治体制有什么关系?

下面我们就逐一来说一下。

首先说说为什么说战争还没开始,其实就已经决定了日本必败的命运。1941年12月7日这一天,北太平洋岛屿中的一个港口——珍珠港,成为全世界关注的焦点。

珍珠港是美国太平洋舰队基地所在地,在这一天遭到了日军的突然袭击。如果从一场战役自身来说,偷袭珍珠港确实是成功的。12月7日凌晨, 183架飞机从日本六艘航空母舰上起飞扑向珍珠港。7时53分,后方收到“虎、虎、虎”的信号,表示第一攻击波奇袭成功。此后,第二攻击波的168架飞机再次发动攻击。整个攻击持续了90分钟,仓促应战中的美军遭到严重损失,8艘战列舰中,4艘被击沉,1艘搁浅,其余都遭受重创;6艘巡洋舰和3艘驱逐舰被击伤,188架飞机被击毁,袭击中丧生和后来伤重不治者高达2400余人。日本方面只损失了29架飞机和55名飞行员,以及几艘袖珍潜艇。

偷袭成功后,日本举国欢腾。日本随即在太平洋地区继续实施侵略行动,新加坡、香港、马来西亚、菲律宾等地纷纷落入日本手中。日本鼓吹的大东亚共荣圈计划,看似取得了圆满成果。但是,日本偷袭珍珠港后,美国很生气,后果很严重。

就在日本的偷袭行动已经开始之后,美国的驻日大使和特使,才正式向美国递交了两国的断交信。罗斯福总统也因此把12月7号定为美国的国耻日。12月8日,美国对日宣战。4天后,作为日本盟国的德国对美宣战,从此,此前一直中立的美国,全面卷入第二次世界大战。

以上是我们对珍珠港一战的普遍认识。但是可能你想不到的是,作者在书中提到,早在偷袭珍珠港之前 ,日本研究机构就已经得出这样一项结论,面对美国这样一个强大的对手挑起太平洋战争,日本的胜算几乎为零。

为什么会得到这样第一个结论呢?我们来详细看看。跟美国开战,对日本毕竟是一件大事,因此,偷袭珍珠之前,日本跟美国的谈判一直没有中断,1941年2月,亲英美的外交官野村吉三郎,被派往华盛顿担任驻美大使。同时,日本的备战计划也在同步展开。1941年4月,日本还专门成立一个部门,叫做总力战研究所,直接由日本首相管理,研究所的成员都是在职的公务员精英,这个机构成立的目的,也是希望为日本培养未来军界和政界领袖。

这个研究小组6周时间对各国外交政策模拟和战略形势分析,该研究小组做出的结论很明确:一旦日本与美国开战,日本必败无疑。结论认为,美国和日本如果爆发战争,最初日本可能在一些战役中取得上风,但随后将陷入僵持,随着日本资源不断被耗尽,最终必将失败。

除了研究小组的结论,就连日本太平洋联合舰队司令山本五十六,对这场战争也并不看好。在偷袭珍珠港之前,山本五十六已经开始了精心策划,准备给美国致命一击。但他在一系列战前会议中曾经表示,美国和日本的战争势必拖上好几年时间,而结果是日本的资源不断被耗尽,最终日本一贫如洗。他甚至语出惊人的说:胜算如此渺茫的战争,根本就不应该开始。

为什么这么说呢,我们来看看当时日本的状况。1941年,日本已经深深陷入了侵略战争的泥沼中。尽管日本在中国战场上节节胜利,但是战争开始前日本叫嚣的三个月内结束战争的狂言,完全落了空。虽然当时的首都南京沦陷,但在临时首都重庆,蒋介石政府一直指挥者抵抗。而在占领区,共产党领导的敌后抗日军队,又对日本军队造成了沉重打击。想让中国屈服,尽快结束中日战争,成为日本一厢情愿的美梦。

因为中日战争悬而未决,同时战争的耗费人力物力,给日本人民的正常生活带来巨大影响。我们知道,日本对中国的侵略是从1931年九一八事变开始的,此后不断升级,将势力一步步推向华北地区,一直到七七事变战争全面爆发。这个过程让日本派驻中国的军队数量不断增加,为了给前线输送战斗力,日本兵役法对士兵的标准不断降低,比如,最低身高要求从一米五五,降低到一米五零。合乎兵役要求的日本男性比例一再提高,到了1939年,猛增到47%,这几乎相当于两个男子中,就需要有一个上前线打仗。

战争带来的后果,还可以从大米越来越稀缺这一现实得到反映。大米是日本人的主食,但从 1940年夏天,即使日本最高档的餐厅,也只能供应进口的廉价大米,这种大米太难吃,以至于被讥笑为老鼠屎。到了1941年4月,即使这种大米,在东京都需要用配给券才能得到,而到1941年12月,日本99%的民众都要靠这种配给券才能吃到最廉价、最难吃的大米。

不仅粮食短缺,日本国内的资源也极度匮乏。由于石油和煤炭都留作军用,日本老百姓不得不依靠木炭生火做饭,甚至有的公交车,也只能依靠木炭作为动力。

日本在二战期间设置过一个企划院,是有关综合国策的计划机关。这个企划院1940年曾经对美国和日本的资源储备情况,做过详细的调查。最后给出的结论是:美国的石油产量是日本的500多倍,生铁20倍,铜块9倍,铝7倍,再加上其他产品,美国的平均工业产量是日本的74倍!

就像日本总力战研究所的判断一样,日本在偷袭珍珠港成功后,取得了一些局部战争的胜利。但是,随着时间的推移,美国方面的资源优势开始显现,虽然美国太平洋舰队在珍珠港遭到重创,但是当时美国的航母都不在港内,毫发无损,更主要的是美国强大的国力后盾,让海军实力迅速得到恢复。仅仅在半年之后,中途岛战役爆发,同样是指挥偷袭珍珠港的日本军队,这次却遭受惨败。中途岛一战,日本损失了289架飞机和4艘航母。

美国和日本的综合实力,在战争中得到充分体现。举个例子,在中途岛海战前一个月,有一场珊瑚海海战,海战中日本的航空母舰“翔鹤号”受伤,需要一个月才能修好,美国的航空母舰“约克城号”也受了伤,但对“约克城号”的抢修,美国人仅仅用了三天三夜就搞定了,结果它在中途岛战役中派上了很大用场,而日本受伤的航母还躺在修理厂中。

中途岛战役后,日本丧失了太平洋海战的主动权,战火一步步烧到本土。美国在日本本土投下两颗原子弹后,1945年8月15号,日本终于宣告无条件投降。

刚才我们讲到,日本发动珍珠港偷袭,导致美国全面参战,日本因为深陷战争泥潭、与美国实力相差悬殊而战败,但作者告诉我们,其实在偷袭珍珠港之前,日本的决策者,包括军队领袖,就已经预见到了由于资源匮乏导致的必败结局。那么问题来了,为什么面临着一场没有胜算的战争,日本仍然一意孤行发动战争?

明知道战败无疑,日本为啥还非要跟美国开战?简单地说,日本为了以战养战,只能在没有希望的战争中,狂赌一把。

首先,日本随着战线不断拉长,导致美国不断收紧对日本的资源出口,石油、橡胶、粮食越来越匮乏,这种情况下日本只能铤而走险,与美国开战。对于日本来说,挑战以美国为首的西方传统强国,必须冒着极大风险。因为1931年日本对中国的侵略,1933年,日本只能退出国际联盟,国际联盟简称“国联”。这让日本在国际上臭名昭著,因为在加入国联的一段时间,日本伪装成一个大国和强国的样子,曾经获得不少西方国家的好感。但现在 ,入侵中国这一恶劣行径,已经撕下了日本和平使者的面纱。这样一来,日本面临的国际环境日趋恶劣。

为了逼迫中国尽快投降,日本在中国的西南边境地区也加快了侵略步伐。中日开战后,中国被迫切断了海上联络,国际对中国的支援主要是通过西南边境通道进行。1940年7月,因为英国对日本的绥靖政策,英国一度关闭了滇缅公路。但是当年9月23日,日本入侵法国控制下的印度支那北部地区,大致相当于今天的越南北部,目的是切断滇越铁路,切断国际对中国的粮食供给线。

日本对印度支那北部的入侵,迅速在国际上引起反应。英国不仅恢复开通了滇缅公路,而且向中国的国民党政府提供了1000万英镑贷款,支持中国的抗日战争。而最让日本头疼的,则是日美关系的急剧恶化。从1938年年中开始,美国对日本所有飞机进口实行道义禁运。1940年1月,美国开始对从本国工业材料的出口实施更加严格的管控,5月,珍珠港被指定为美国太平洋舰队基地,这让日本感到遭受美国军队攻击的可能性越来越大。这一切,都让日本非常恼火,要知道,日本一直是资源匮乏的国家,很多原料需要进口,1940年,日本93%的石油,都来自美国。

日本入侵印度支那北部让美国警觉,因为这里是英美两国对中国提供支援的主要通道。美国立刻加大了对中国政府的援助,美国进出口银行向中国追加了5000万美元的财政援助,同时,对日本实施金属材料禁运。

为了与美国对抗,日本在入侵印度支那北部4天后的,也就是1940年9月27日,就与意大利、德国签订了三国同盟条约。日本认为,与两国尤其是与德国的签约,能对美国形成遏制力量,逼迫美国结束对中国的援助,让日本更快结束战争。

与此同时,日本看上去也没有放弃与美国谈判的外交努力。前面我们讲过,从1941年2月,驻美大使野村吉三郎一直在跟美国谈判。一直到珍珠港事件爆发,这位大使都被蒙在鼓里,并不知道日本已经做好了偷袭准备。其次,当时复杂多变的国际关系,也让日本做出了向南发动太平洋战争的决定,日本政府认为,向南开战获取资源,虽然是一招险棋,但是还有一线生机。

在日本和美国谈判中间,还发生了一些事件。1941年4月13日,日本和苏联签订了中立条约,在日本看来,加上与此前德国、意大利、日本签订的条约,整个欧亚大陆都结成了同盟。日本也沉浸在虚幻的外交胜利之中。同时,这也可以让美国考虑与日本的关系,不会轻易跟日本断交。

另外,1941年6月22日,德国对苏联不宣而战,而这场战争,德国根本没有跟日本打招呼,这让日本非常气恼,同时,日本与苏联在不久前签订的条约也显得非常尴尬。在日本看来,到底是支援德国向北攻击苏联,还是向南在太平洋地区扩张,就成了两难的选择。

7月2日,日本为此举行御前会议,在有天皇参加的会议上,日本政府做出了向南发动战争的决议。日本做出这种决定基于各种考虑。首先,日本认为,当时主要西方国家,包括美国在内,主要的精力都在欧洲,太平洋地区成为了一个权力真空地带,东南亚地区大米、石油、橡胶等资源丰富,占领这个地区可以大大缓解日本面临的资源短缺。显然,这也是最重要的原因。

其次,日本认为,刚刚与苏联签订了中立条约,如果这时跟苏联打仗,会让国际社会认为,日本这个国家太没有信义。如果连这个信义都没有了,也就没有了与美国谈判的基础。另外,日本认为,在中国东北地区与苏联开战,陆军还不具备这样的实力。1939年5月至9月,日本向中蒙边境诺门罕地区的苏蒙联军,发动了大规模试探性战略进攻。双方动用了数十万精锐部队和先进军事装备,展开了一场长达4个多月的激战,结果日本遭到了自日俄战争以来首次最惨重的失败。

日本一边和美国谈判,另一边并没有放弃侵略步伐。先是威胁法国在7月22日作出妥协,接受日本所谓和平占领印度支那南部的要求, 又在该地区得到了8个空军基地和两个海军港口。两天后,美国冻结了日本在美国的资产。

面对美国的反应,日本没有停步,反而在7月28号,日本正式进驻印度支那南部。作为回应,美国8月1日开始对日本实施石油禁运。刚才我们讲过,日本对美国的石油依赖度高达93%。到了这个份上,日本已经走投无路,而当时这些西方强国的精力,主要在欧洲对付希特勒,日本此时再不动手,可能就会丧失天赐良机。

最后,日本决定跟美国开战,跟明治维新后军国主义思想猖獗有关。我们知道,19世纪60年代明治维新以后,日本的崛起可以说是逆袭成功,其中两次与传统大国的对决,助长了日本的赌徒心态。 军国主义思想逐渐成为主流,并使日本走上侵略道路上越走越远。

1894年,日本和清政府爆发战争,战争开始之前,世界上几乎没有人会认为日本能赢,当时清政府依靠雇佣德国等国家军官,建立了强大的海军部队也就是强大的北洋水师 ,这是清政府拥有了第一支近代化海军,号称远东第一。但是战争只打了一年,清政府就被迫签订了马关条约,割让了台湾和辽东半岛。

1904年,日本和俄国的战争同样如此,不说别的,就说领土,弹丸之地的日本,面对的是横跨亚欧大陆的超级大国,看上去实力悬殊的战争,最后日本不但取得了胜利还从此跨入了列强的行列。虽然冒险,但轻易得手的这两场战争使得日本的野心空前膨胀,刺激日本向军国主义道路一路快进。

战争爆发前的五个月,军令部总长永野拿着作战计划向裕仁天皇汇报工作,天皇咨询这位海军最高统帅对于战争的态度,永野回答很明确,一旦日本和美国开战,日本的石油供应18个月内就会连老底儿都没了。但是他的结论不是和平,反而认为,日本想要求得一线生机,只能选择进攻,这就是日本政府当时的选择。

我们简单总结一下:第一,因为受到美国的资源禁运,日本资源越来越紧张,只能以战养战;第二,日本认为包括美国在内的西方国家,主要精力在欧洲,太平洋地区成了权力真空,在这里开战胜算更大;第三,美国确实强大,但是当年中国清政府和沙俄两个对手不也很强大吗,日本不是也打赢了吗?所以,即使从综合实力看日本必败,但还是凭着赌徒心态决定放手一搏跟美国开战。

接下来我们讲讲:日本天皇虽然也担心与美国开战要失败,但因为日本当时矛盾的政体,他也没能阻止军队发动这场战争,正如纽约时报对本书的评论所说:一个强大国家的政治体系失灵,可能带来全球性的危险。

刚才我们讲过,日本偷袭珍珠港发生前,日本派驻新任驻美大使野村一直跟美国谈判,毕竟日本清楚地认识到,这样一场战争,后果对日本可能是致命的。当时的日本天皇裕仁,在11月30号跟弟弟宣仁亲王进行了一次会谈,天皇的亲王弟弟说,如果现在不阻止战争的发生,一旦进入12月,海军开始正式调动,战争将无法避免。

天皇也对战争的危机表达出忧虑,他亲口跟弟弟透露,他害怕战争会失败。但是,天皇又说,毕竟跟美国开战是政府跟军队最高统帅部门作出的决定,而日本历史上,还没发生过天皇否决这种决定的事情,因为虽然天皇是日本的最高统治者,但日本的宪法没有明确规定,天皇该通过什么程序,如何行使对政府否定的否决权。

日本1882年颁布的军人敕谕明确规定:天皇对军队拥有绝对统治权。不过,军队和政府的关系,在日本随后一系列的法案中,都没有明确涉及,这在日本政治中导致了非常严重的后果。比如,军人可以绕过政府,向天皇提出一些建议,而这样的建议有时就是直接的军事行动。日本发动的九一八事变,就是日本关东军擅自做主的行为,并没有经过天皇和内阁会议的批准。当然,后来这种行动得到了日本政府的承认。

日本的内阁制也比较矛盾,名义上内阁总理大臣是首相,但是内阁其他成员,却并不对首相负责,而是对天皇负责。这也使得内阁中的军方势力,无论是陆军大臣还是海军大臣,对战争的走向都有很大影响。日本成为亚洲霸主地位,离不开军方的冒险行为,也使得他们常常不把首相放在眼里,一意孤行挑起战争。

珍珠港事件爆发前两个月,一次,裕仁天皇与参谋总长杉山元谈话,参谋总长吹嘘,日本在太平洋地区的战争,三个月就能取胜。天皇反问他,当初卢沟桥事变时,你担任陆军大臣,你说战争一个月就能胜利,但是现在打了四年多了,你要怎么解释?参谋长辩解说,中国领土太大,地形太复杂了。于是天皇反问道:太平洋地区可比中国还广阔啊,你还敢说三个月结束战争?

日本史书记载,面对天皇的质疑,这位参谋总长不禁羞红了脸。但是即使这样,天皇也没有勇气阻止军方的冒险行动,有的时候,这正是代表政府的首相希望天皇动用的权力。比如从1940年7月到1941年10月担任首相的近卫文麿,在美日关系日趋紧张的情况下,也试图说服各方同意美国的要求,包括原则上从中国撤军,以此避免战阵爆发,但是他的想法并没有实行,天皇也没有对他的意见给予明确支持。而他本人,也在10月份,因为亲信是苏联间谍,导致下野。近卫内阁的陆军大臣东条英机组阁,担任日本首相。

东条英机如何看待与美国开战呢?日本京都有一个著名的佛教寺院,叫做清水寺,寺院有一个凸出在悬崖外的平台。东条英机有一句名言跟这座寺院有关,他说:有的时候一个人必须鼓足勇气做事,就像从清水寺的平台上往下一跳,两眼一闭就行了。这就是当时军方的选择。

前面我们讲过,日本联合舰队司令山本五十六认为,和美国开战绝对没戏,但是,在他看来,既然连天皇都同意开打,作为军人,必须绝对效忠天皇。而天皇本人看来,既然军方要打仗,历史上还没有过天皇否决的先例,那就打吧。就这样,在这种充满矛盾的体制下,一场注定失败的战争,最终不可避免地发生了。

以上我们就介绍完了《日本大败局——偷袭珍珠港决策始末》的重点内容,我们来总结一下:

首先,与我们以往的认知不太一样的是,在偷袭珍珠港之前,日本的研究机构、决策者,包括军队领袖,就已经预见到了由于资源匮乏导致的必败结局。

但即使在明知必败的情况下,日本还是选择执意开战,一是因为本国的资源已经非常匮乏,如果通过太平洋战争占领东南亚地区,可以大大缓解橡胶、石油等资源短缺,所以只能以战养战。二是日本认为当时包括美国在内的西方国家,主要精力在欧洲战场,太平洋地区成了权力真空,在这里开战胜算更大。而且当时日本在军国主义思想的控制之下,还有一种膨胀的赌徒心态,就是认为美国虽然强大,但是当年中国清政府和沙俄两个对手不也很强大吗,日本不是也打赢了吗?所以日本还是决定放手一搏。

最后,日本当时矛盾的政体,也是导致战争发生的原因。天皇和内阁都无法真正控制军队,军国主义体制走向了极端,从而把整个国家甚至整个世界推向了战争的深渊。

我们简单评价一下作者的观点。作者认为,日本领导人对局面做出了错误的判断,导致了错误政策的出台,打了一场注定失败的太平洋战争,因此,不能说所有日本人都应该对战争负责。不过,我们也可以想象一下,如果换了一批领导人,他们会不会照样开战呢?当时,日本整个国家都陷入狂热之中,甚至把本民族自诩为全亚洲的拯救者,一旦受了这种思想的蛊惑,任何当权者想要放弃战争,恐怕同样会招来反对。在这个意义上说,整个日本民族都应该对战争进行反思。而这种反思,至今还没有完成。

撰稿:张自由脑图:刘艳转述:李璐

划重点

1.在偷袭珍珠港之前,日本的研究机构、决策者,包括军队领袖,就已经预见到了由于资源匮乏导致的必败结局。

2.但即使在明知必败的情况下,日本还是选择执意开战,一是因为本国的资源已经非常匮乏,只能以战养战;二是日本认为太平洋地区成了权力真空,在这里开战胜算更大;三是当时日本在军国主义思想的控制之下,还有一种膨胀的赌徒心态。

3.日本天皇和内阁都无法真正控制军队。矛盾的政体,也是导致战争发生的原因。