《新官上任》 王朝解读

《新官上任》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

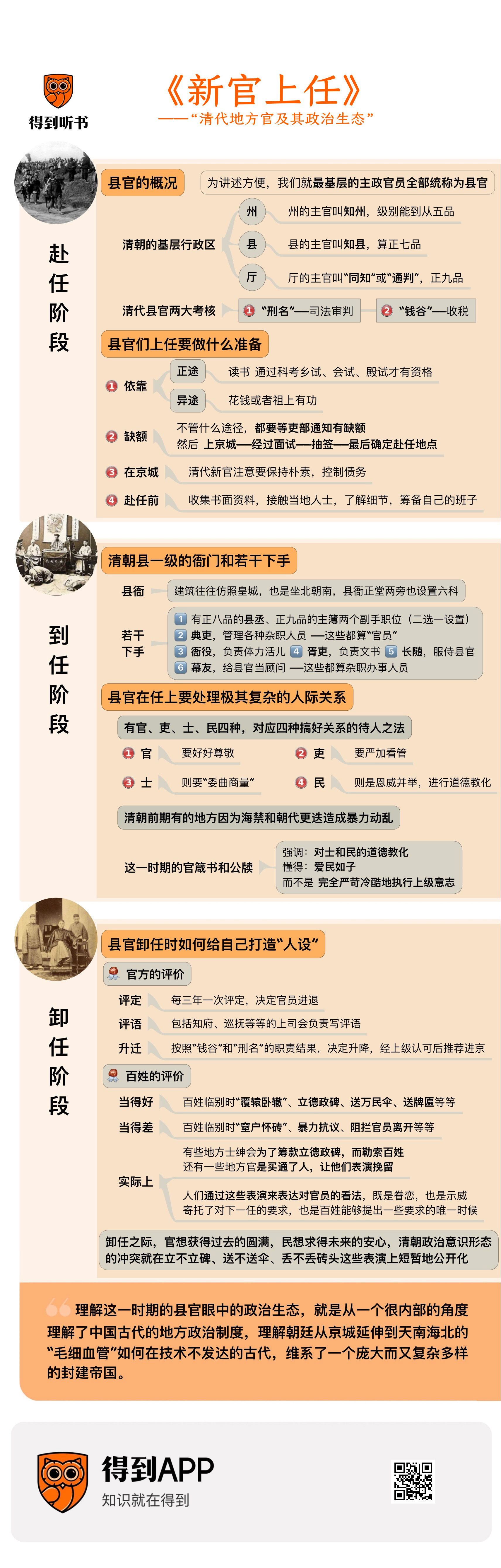

今天这本书,叫做《新官上任》,副标题是“清代地方官及其政治生态”。说的是清朝的县官,但书里讲的可不只是上任,而是从上任开始,还有在任、卸任,一整段完整的县官生涯。上任说来轻巧,但仔细想想,一个多年寒窗苦读、埋头学习的书生,平时读的是四书五经,科举考的是八股,考上进士的时候可能都三十多岁了,接下来要去地方上成为独当一面的父母官,以前读的书其实都不太能帮上忙。不管换成谁,突然从象牙塔里转到职场当领导,一下子都会手足无措。所以这个上任过程,不仅是物理意义上移动到县里,还有从心态、技能等等方面,从头学习一套为官之法、处世之道,从书生、秀才,变成一个“社会人”。虽然儒家学说教导清代的儒生们当官要当“民之父母”,实际上并不那么简单。比如到了县里之后,要怎么打点地方豪强,不听话的下层官吏要怎么管理,民众告上来的案子怎么把握审判尺度,等等,这些都得重新学。

这就要说说这本书的特别之处了。本书作者是日本的历史学者山本英史,他的专长就是清朝历史,特别是地方史。在《新官上任》中,他别出心裁地收集了清朝官员撰写的官箴书和公牍两种历史文献,来解读清代地方官怎么看待自己的工作。这个官箴书,就是清代当过官的老油条写给新官的“职场手册”,向这些读了一辈子圣贤书的儒生后辈传授当官的经验,而公牍,就是地方官卸任以后把自己发过的所有公文,编辑成的一本公文汇编。这些文书中的内容可以说是包罗万象,包括新科知县如何组建新班子、候任过程中如何抵制物质诱惑、公文内容模板等等,可以说是不管什么实际问题,都会在这些文献里找到相关的经验和建议。

通过这些从清朝官员的亲身经验中得来的材料,我们可以发现,地方官一方面作为清朝国家权力渗透到地方的行政官僚,必须满足朝廷和上司的需求,要当一个他们眼中的有能力的官吏;另一方面,县太爷需要面对的人情世故、地方民情复杂得很,往往需要调整朝廷的理念,满足地方势力,才能换取他们的合作。特别是这本书选取的材料大多来自清朝前半期,是中国逐渐从动荡走向稳定的过渡期。从这一层来说,理解这一时期的县官眼中的政治生态,就是从一个很内部的角度理解了中国古代的地方政治制度,理解朝廷从京城延伸到天南海北的“毛细血管”如何在技术不发达的古代维系了一个庞大而又复杂多样的封建帝国,而又最终不可避免地崩溃。

所以我把本书也分成清朝县官的三个阶段,第一个问题是赴任阶段,会介绍县官们上任要做什么准备,我们可以了解到为什么其实清代很难发生《让子弹飞》那样的冒顶县官的事件。第二个问题是到任阶段,看看县官和自己的手下、民众等等,都是什么关系。第三个问题就是卸任阶段,县官们注定有一天会离职,他们如何给自己打造“人设”,让别人觉得他做得好。

好,那么我们来看第一部分首先要了解的是,县官怎么上任。

回答这个问题之前,我们还有一些基本情况需要了解。我们现在说的县官,还有县令、知县等等名字,到底是什么?有些朋友可能看过周星驰的《九品芝麻官》,就会有误解,以为县官就是最低级的九品官员。其实,清朝的基层行政区有州、厅、县三种 ,县的主政官员,叫知县,清朝官制里面算正七品,而不是电影里的九品,州的主官则叫知州,级别能到从五品,而厅的叫“同知”或“通判”,级别就低一些,正九品。为了讲述方便,我们就把这些最基层的主政官员全部统称为县官。

到底清代县官要负责什么呢?细说的话不少,但被上司纳入考核的,主要就是两大职责,分别是“刑名”和“钱谷”,也就是司法审判和收税。 案件裁判当然要公正,钱税收得自然是多多益善,但同时朝廷和儒家规范都要求县官们当慈悲为怀的“父母官”,要切忌变成严刑峻法而引发民怨,也不能为了收钱而太过盘剥。

好,理解了县官的概况,怎么样能当上县官?在清朝,县官一般是官场生涯的第一站,但又不是只有完全通过科考三大关乡试、会试、殿试的进士才有资格当县官。事实上,通过了乡试的举人,可以凭借某一方面的特长通过特别拣选被“截取”成为候补,国子监的贡生在经过吏部考核以后也可以获得候补资格。以上这几种,叫做“正途”。当然有正途,也有歪门邪道,叫“异途”,一般靠“捐纳”,也就是花钱买,或者“荫位”,也就是“拼爹”,因为祖上立过功而被授予官位。

我们假设一个叫小帅的秀才,已经获得举人的身份,但是会试屡屡不过,能不能当官呢?能,但是要等等。全国总共也就一千四百多个县官位置,说多不多,说少不少,只能等有空缺才会补。就算是科举中了进士,也得先回老家等通知,长的要等三十年,短的几年就能碰上。有缺额以后,吏部会通知让小帅来北京等安排。小帅也许会等二十余年,年过四十,才轮到被通知补缺。

到了京城,小帅没有什么明确的日程安排,应该如何度过呢?小帅翻了翻官箴书,发现有几点特别值得注意。第一点,是多年寒窗,来到京城,切记不要被声色犬马所诱惑,最好住在远离女色和闲杂人等的地方,比如某处清静的寺庙里,吃穿住行都要尽量朴素。第二点,就是要尽量避免“京债”。所谓“京债”,就是特指在北京银号里借的钱,往往就是高利贷。新官借钱的主要原因,不是贪图享乐,而是因为朝廷不包赴任的差旅费,如果要带家人一块出行,之后还要找什么家奴、厨师、幕僚等等,都得自己出钱。一介书生哪来那么多存款?有些人运气好,亲朋好友能凑出来,但大多数人只能找高利贷。这些债主为了防止县官欠债不还,会专门派人跟着县官,从每年县官收入里抽成来付清本息。债主跟到了地方,被人看见,就会影响自己的权威。 当然,最基本的大清律、六部条例等等基本政策,也应该趁机熟读。

等每月二十四日,吏部就会通知这一批来北京候任的人面试,面试第二天就要准备抽签了。抽签有一个小规则,就是如果抽到了家乡和家乡附近的县,得回避,需要重抽,确保未来的目的地对新官肯定是陌生的。但这些陌生不代表一视同仁,赴任地有四个“缺”,分别是冲、繁、疲、难。冲,就是地理位置处在兵家必争的要冲地方。繁,就是人口杂多,事务繁忙。疲,就是当地民众不配合,对政令很怠惰。难,就是叛乱多、冲突多。这四个字,占一个就是简缺;占两个,算中缺;能占三个,就是要缺;四个都占,叫最要缺。小帅虽然知道简缺肯定清闲 ,但为了能在当官第一步就干出名堂,当然也为多领些俸禄,三字缺总是更诱人一些。

我们的小帅抽中了鹅城,算是要缺,接下来再见完皇帝,就得准备启程了。小帅从吏部领到一份任官证明书,写有自己的基本情况和样貌,一并还有鹅城的征收税额、杂收入额等等资料。自己还要多了解一些赴任地的信息,最简单的办法当然是查书,比如户部有记载法定服役数额的赋役全书,可以查到地方钱粮和人口情况,看看有没有遗留未结清的钱粮案件。

不过,书上的信息肯定不够,想要了解具体信息,还是得靠人。所幸京城汇集了全国各地的人士,可以直接前去拜访,问清楚当地有什么土豪、恶霸之类值得额外注意,预先想好应对方式。不过,主动来拜访小帅的人也变多了,他们来判断这个新任县老爷到底几斤几两,在他到县里之前就准备好怎么巴结他。有本官箴书特别提醒,对于这些人要谦虚、谨慎,要与当地出身的官僚和士绅交好朋友,也不能被他们抓到把柄。这期间双方给对方留下的印象,都是为未来的交往做铺垫的。 有个县官记载,自己县上有一群恶霸,号称“金刚天王罗刹”,连县衙里的人员都是他的党羽,知道有新官,就派人去京城拜访,探探虚实。这个县官早就调查清楚,知道来人用意不善,口风很紧,完全不谈县里事务。探子回去报告说新官很不好打交道,一下就把亲自去京城献殷勤的人都吓跑了,害怕被新知县看穿自己。

这个阶段,也要找好自己的仆人和“幕友”,其实就是师爷之类的顾问。选这些人,品德最重要,才华和智慧都可以往后放,如果幕友品行不端,再厉害也是害自己。关于这些人的更多细节,我们在下一节再展开。

书查完,人也见得差不多了,小帅心里有了底,就可以给新的上司写信禀告已经启程,然后再和京城交的相关人士辞行完毕,动身前往目的地。辞行其实也是为了搞好关系,免得被人认为交情不深而不告而别。当然,鹅城的县衙也会派人前来迎接,加上还有委任证明,确保到任的时候能够认出新官,避免有人冒领知县。

总结一下,在清代如果想当县官,有正途和异途之分,正途就是靠读书,异途就是靠花钱或者祖上有功。不管什么途径,都要等吏部通知有缺额,然后上京城,经过面试、抽签,最后确定赴任地点。在京城,清代新官注意要保持朴素,控制债务。赴任前,要多收集相关的书面资料,也要和当地人士接触,了解细节,同时也要趁机筹备自己的私人班子。其中,待人是最麻烦的环节,不管是接待来拜访的乡绅,还是征召幕友,都要特别谨慎。事实上,在县官的职场生存经验中,最重要的部分,一直都是搞人际关系。

那么经过一路颠簸,总算是到任了,知县小帅还不能马上开始大展拳脚。

在清朝县一级,县官有自己的衙门,也就是县衙。县衙建筑往往仿照皇城,也是坐北朝南,北京紫禁城东西设置六部,县衙正堂两旁也设置六科。虽说皇权不下县,也可以从建筑上看到县官就是地方上的“土皇帝”。

这个“土皇帝”还有若干手下,这里也一一介绍一下。通常而言,有正八品的县丞、正九品的主簿两个副手类型的职位,很多地方这两个只会挑一个设置。还有管理各种杂职人员的典吏,这个职位就不入流了,没有品级。这些都能算作清王朝公认的“官员”,此外还有不少杂职办事人员,除了我们比较熟悉的负责体力活儿的“衙役”,还有比如有负责文书业务的“胥吏”,服侍县官的“长随”,给县官当顾问的“幕友”几种类型。胥吏和衙役基本上是当地居民来担任,可能多达上千人,胥吏没有俸禄,只能靠惯例的办事费或者贿赂作为收入,而衙役则每年还能领几两银子。而长随则只有几十人,由知县出钱雇佣,充当知县和其他人员的桥梁。幕友最少,大概就个位数,但是至少要包括管收税的师爷和管审判的师爷各一名。幕友,俗称师爷,地位很高,既要帮知县出谋划策,也要监督胥吏和衙役,避免他们肆意妄为。幕友和长随都是县官亲自挑选的,而胥吏和衙役则都是在本地挑选,受贱民待遇,不能参加科考。

不过,清朝到任的知县不能立刻进衙门,还要在城隍庙留宿一天或三天,同时也要斋戒,不吃荤,称为“斋宿”,此后才能搬进衙门。之所以有这一步,是因为城隍可以理解为神仙界的知县,掌管本地祸福,知县要表现出足够的尊敬,才能获得首肯。斋宿完毕以后,到了衙门,就要张贴告示,宣布自己的当政理念,再颁布堂规,讲清楚怎么约束自己的手下,这就算正式展开工作了。

小帅当县官的一天是怎么度过的呢?每天黎明,小帅在县衙里的宅邸醒来,叫人打开县衙大门,手下们抵达工作岗位。天亮以后,开始办公,小帅上午主持早堂,把文件发给手下,接受部下上呈报告,也会受理诉讼、审问犯人之类的。然后小帅回到县衙的签押室,研究文件,并且准备下午要处理的诉讼。然后下午的午堂,一般是专门用来审判,一直到下午四点,也有些时候案子多,晚上还得再开庭。到七点,所有衙门工作职员全数集合点名,小帅就可以关门了。

前面说过,县官的大部分精力,都会消耗在怎么对付地方上的各色人等上面,到任后更是如此。县官主要接触的人分为四种,官、吏、士、民,分别都需要不同的“待人法”,我们分别展开。

清代官箴书所概括的这些“官”,就是那些和小帅一样有编制、被中央外派到地方的官员,这些人普遍都是尊崇儒学的知识分子,相对来说比较容易应付。其中最重要的就要数掌握自己人事未来的上司们了。官箴书里嘱咐,到地方上以后,近则三天,远则三月以内,应该尽快去拜见上司,还说态度不能太傲慢,但也不能太谄媚,要尊敬、勤勉,以礼相待。有个县官在自己写的官箴书里记载,有一次他被人诬告到了省里的巡抚,所幸作为上司的按察使和布政使都为他背书,他才免于一难。不过有意思的是,官箴书里的上司都很理想化,完全不会出现态度傲慢、推脱责任、滥用权力的贪官,因此提的意见也很理想化。 小帅如果碰上恶霸上司,要强行勒索他上交税收,或是把粮仓亏空算到他的头上,官箴书在这方面是完全没有帮助的。不过有些官箴书还教导,要注意维护同僚关系,就算是意见不合也得忍着,比如隔壁地方的县官,办案可能会需要两地协作,应该经常来往。官们虽然位高权重,却都以循规蹈矩为天职,是四种人当中相对容易对付的。

书里说的吏,就是包括衙役和胥吏在内的各类没有编制的实务人员,也叫“胥役”。我们现在说对下属恩威并重,而官箴书教怎么对付小吏,基本上只会提威 ,而很少见恩。比如前面那个要处理“金刚罗刹”的县官,到了衙门以后就嘱咐找几个手最狠的衙役来拿竹板,在衙门门口给和“罗刹”一同作奸犯科的胥役点名,就地打板子,吓得他们跪地求饶。县官一连打了二十几个,当地民众都拍手称快。这种“下马威”流传很广,以至于后来演变成了官场惯例,称为“迎风板”。为什么要这么恐吓下属?整体上来说,由于清朝知县最核心的两大工作,钱谷和刑名,最后都需要胥役配合执行,也就是最“扰民”的末端工作都归他们干,所以老百姓常常叫他们“鹰犬”“爪牙”之类的恶名。不仅如此,这些人在官箴书里也往往以“衙蠹”的名称出现,也就是“衙门的蛀虫”的意思,“胥吏书役”四个字,经常和“刁猾奸恶”排列组合。明明负责的是衙门的基层实务,老百姓不待见就算了,为什么连县官也头疼?究其根本,是因为他们出身低贱,收入微薄,又被列为不能科考的贱民,作为官府权力的最末端执行者,他们只能用权力喂养自己的家庭。想要治理“衙蠹”,又不简单,一来民众害怕报复;二来“铁打的衙门流水的官”,很多胥役自己在当地有比县官甚至省官更广的关系网,想要斩草除根几乎不可能;三来胥役们归根结底是给县官办事,很多贪污和滥用权力的好处是流向县官的,县官也很难断自己的财路。

至于清代的士,包括当地乡绅、生员等等在内的本地实权人物,他们与县官虽然同属士大夫阶层,但立场并不一致。士可能认识本地出身的官僚,或者自己就有官僚经验,又或者未来会成为官僚,在本地有一定威望,能成为官和民之间的桥梁。对这些地方上的实权豪强,虽然朝廷的态度是抑制,但县官没法离开他们的配合。比如在县官到任时,要召见全县参加科举考试的生员。其中有些生员会代理申诉,特别是新官上任的时候,趁不了解情况,许多陈年旧案会被翻出来重新上诉。而有一些人就属于“劣衿”,也就是品行恶劣的读书人的意思,会借自己的身份把持赋税、操纵衙门,前面讲的“金刚天王罗刹”就是这种。对于县官来说,吏还能打板子恐吓,士才是最难应对的。不少官箴书里都要花很大篇幅,附加自己的个人经验,绘声绘色地描述如何既制服不听话的劣绅,又没有得罪更多人。

对付士的难点核心有两个,第一个是道德难题,一方面县官都是读书人,想按“修身、齐家、治国、平天下”的道德理想来当一个“清官”,但是地方施政,吏本来就很难操控,还要再得罪豪强,基本上也无法指望做出政绩了。而第二个难点,清朝县官和豪强们互相讨好、合作,但是朝廷会派人到地方检察,和地方势力走得太近,会被认为涉嫌徇私枉法,也无法获得晋升,甚至遭遇弹劾,这就是考核难题。总的来说,很多官箴书的建议都是“委曲商量”,有什么不爽的,还是得“忍性气”,能妥协求全就不要硬碰硬。就连前面和“金刚天王罗刹”政斗的那个县官,也劝新官不要妄想自己能当横扫一切豪强的“清官”。他说,县官作为“父母官”,士民不肖,是自己的责任,但一味打骂,也不能教育好他们,更重要的原则还是律己,一方面是以身作则,可以感化他们,另一方面也是避免被牵连。

说到底,士和吏为什么都难搞,其实是因为他们实际上在编制外补足了县官权力的缺失。官不够,所以需要吏。但是这么多的吏,别说县官出钱,朝廷也不一定付得起。而民间纠纷如果都由官府裁决,还需要多少的司法机构和检察机构?于是清朝把收税和诉讼都包给士人等等中间人代理,成为清代一直无法根除的腐败温床。

最后,则是最基本、最广大的民。都说县官要当“民之父母”,不能成为贪官,也不应当做酷吏。其中有一本官箴书就说,为人父母看到孩子痛苦,还要抚摸照顾,如果还拿鞭子打孩子,这怎么忍心呢?这就是说,就算租税交不上去,对老百姓也应该慈爱为本,不能强迫。但实际上,如果看公文汇成的公牍,会发现县官更关注的不是良民,而是刁民。有诬告他人的、赌博的、骗婚的,这些当然是恶棍,但是爱打官司、私设香堂等等,也算刁民,这是因为这些行为侵蚀了县官作为地方司法长官兼地方神职代表的权威。在公牍中,县官会通过严惩严办,在审判的“谳语”中痛斥不法之民,不讲父母慈悲,也会发布告示劝诫,虽然父母官看起来是个好好先生,但是不要试探底线,否则就会很惨。总的来说,待民之道要恩威并举,不仅要声明会严格法办,对侵犯县官威严的行为也要严惩,但另一方面,也要体恤老百姓,不能做得太狠。 这也会和后面讲到的卸任准备有关。

总结一下,清朝县官在任上要处理极其复杂的人际关系,有官、吏、士、民四种,对应四种搞好关系的待人之法:官要好好尊敬,吏要严加看管,士则要“委曲商量”,而对民则是恩威并举,进行道德教化。尤其是在清朝前期,有的地方因为海禁和朝代更迭造成暴力动乱,有的地方虽然没有暴力反抗但是矛盾还在,造成民众喜欢打官司,这一时期的官箴书和公牍更加强调对士和民的道德教化,懂得爱民如子,而不是完全严苛冷酷地执行上级意志。

归根结底,在清朝当这个县官,无非就是几年时间,小帅和其他县官一样,心里是想上进的。虽然很多官箴书说,官员的声名得在开头的到任阶段就打好基调,但并不是说要走了就不管了,很多恶名就是任期最末才来的,要讲究“善始令终”,开头和结尾都要好。每三年,朝廷就会有一次评定成绩,来决定官员进退。其中,清王朝对于地方官僚,有六种差评分类,分别是不勤、罗软无为、浮躁、才力不及、年老、有病,后两种是不可抗力,而前四种是可以努力避免的。

先前好好尊敬过的包括知府、巡抚等等的上司此时就会负责写评语,按照有没有执行好钱谷和刑名这两大职责,决定升降。如果小帅经过评定,上级一致认为当得不错,之后就要被推荐提拔到京城去了。在交接班的准备阶段,他还有很多事情。他要清算钱粮,点明账簿,清查各种衙门的财产,还要结算清楚各种案件,整理诉讼材料。还要奖励这些年服务得力的胥役,和交好的士人辞别。当然,更不能忘了给上司和同僚辞别。不过就像前文所述,这两条并不是“父母官”的评价准则。作为父母官的理想标准,县官应该问自己,做了什么造福地方的事,给了百姓什么好处。清朝县官一方面想要“好民之所好,恶民之所恶”,以老百姓为尺度,但另一方面还得满足上级需求,这二者的平衡非常考验个人能力。说到底,清朝“父母官”的儒生理想和“朝廷命官”的政治现实,这个冲突贯穿始终。升迁与否,这是官方评价,自己到底有没有做到“父母官”的理想,还得看老百姓最后如何评价。

小帅在一本官箴书上读到过,如果老百姓觉得自己当得好,会在临别时“覆辕卧辙”,这是什么意思?这是说,人把身体趴在车轮上,躺在车前,阻挡县官离开。这是从汉朝就传下来的典故,用来表达对县官的不舍。与之类似的还有要求县官把鞋子脱下来、对县官要求“向朝廷再借用一年”等等,其他行为还包括立德政碑、送万民伞、送牌匾等等。相对的,也有窒户怀砖的典故,就是把县官的窗户堵住,在他走的时候还要拿砖头丢他。有些地方还发生过更暴力的抗议,当时百姓把城门关上,阻拦恶官离开,夫人的衣服被扒掉,把他的随从也痛打了一顿。

但是,你可能也想到了,其实无论丢砖还是抱车轮,这些并不会影响县官的去留。实际上,有些地方士绅会为了筹款立德政碑而勒索百姓,还有一些地方官是买通了人,让他们表演挽留。在清朝吏治整顿中,扒轮子和丢砖头都叫刁风恶俗,干扰行政,雍正专门下令整顿过。但不可否认的是,很显然,地方上的人们通过这些表演来表达对当时官员看法,既是眷恋,也是示威,寄托了对下一任父母官的要求,这也往往是百姓能够不受拘束地提出一些要求的唯一时候。 清朝道德理想和政治现实的冲突不仅仅困扰着县官,更受罪的其实还是老百姓。

《官场现形记》里的胡统领卸任时有一句话,就反映了清朝县官们的心理:“我不是稀罕这个,为的是面子,被上司晓得,还说我替地方上出了怎么大一把力,连把万民伞都没有,面子上说不下去。”也正是在卸任之际,官想获得过去的圆满,民想求得未来的安心,清王朝政治意识形态的冲突就在立不立碑、送不送伞、丢不丢砖头这些表演上短暂地公开化。

听了这么多,可以想见,在清朝当县官,很难。县官的难,就在于理想和现实的分离。我们都听过“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的说法,但实际上在清代,“民”有各色人等,官也要左右权衡。

本书史料大多出自官箴书、公牍,平衡地展现了清代地方官的理想和现实。在一个由乱到治的时期,清朝地方官的道德理想更难实现,越是难以实现,越是强调要维护自身的道德水准。而清朝高度中央集权的弊病展露无遗:既然要强化地方控制,就要地方官和地方势力撇清关系,然而与之矛盾的是,如果没有地方上的胥役、士人,清王朝中央又不提供给地方替代的人手,清廉只会损害县官的行政能力。无论是收税,还是诉讼,都要靠一小部分的地方精英来作为清王朝权力的代理,才能让知县好好完成两大使命。被称为“衙蠹”的胥役和被称为“劣衿”的士人明明都是以老百姓为代价,实际上补足了清朝地方权力制度的不足,但却被中央的朝廷视为直接行政的阻碍。如此一来,整个清朝都无法解决胥役和地方豪强的腐败,直到清末仍然有报纸控诉这些问题,根源不是道德不足,而是清王朝制度不足。

儒家的道德理想虽然帮助官僚建立了统一的道德观,试图以个人的慈悲去弥合清朝政治制度中无法调和的矛盾,但是在实际的施政中,就会不断地产生不符合父母官标准的行为,最终还要担忧“面子上说不下去”。所谓“旧社会把人变成鬼”,在清朝县官的身上,也没有例外。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

清朝县官在任上要处理极其复杂的人际关系,有官、吏、士、民四种,对应四种搞好关系的待人之法:官要好好尊敬,吏要严加看管,士则要“委曲商量”,而对民则是恩威并举,进行道德教化。

-

理解这一时期的县官眼中的政治生态,就是从一个很内部的角度理解了中国古代的地方政治制度,理解朝廷从京城延伸到天南海北的“毛细血管”如何在技术不发达的古代维系了一个庞大而又复杂多样的封建帝国,而又最终不可避免地崩溃。