《新大博弈》 曲飞工作室解读

《新大博弈》 | 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者彼得‧霍普柯克是英国的中东及远东事务专家,2015年在中国出版的《大博弈:英俄帝国中亚争霸战》是当年的畅销书,本书是《大博弈》的姐妹篇。

关于本书

本书关注了一段传奇却又很少被注意到的历史。英国地缘政治学家麦金德提出,谁能控制中亚谁就能控制欧亚大陆,并进而控制世界。因此,19世纪英俄在中亚展开了持续半个多世纪的“大博弈”。而在一战中,德国也想向中亚渗透,为此借助盟友土耳其人的力量。这样,英俄德土四国围绕着中亚,又展开了新的一轮政治军事竞争,这也就是本书所称的“新大博弈”。

核心内容

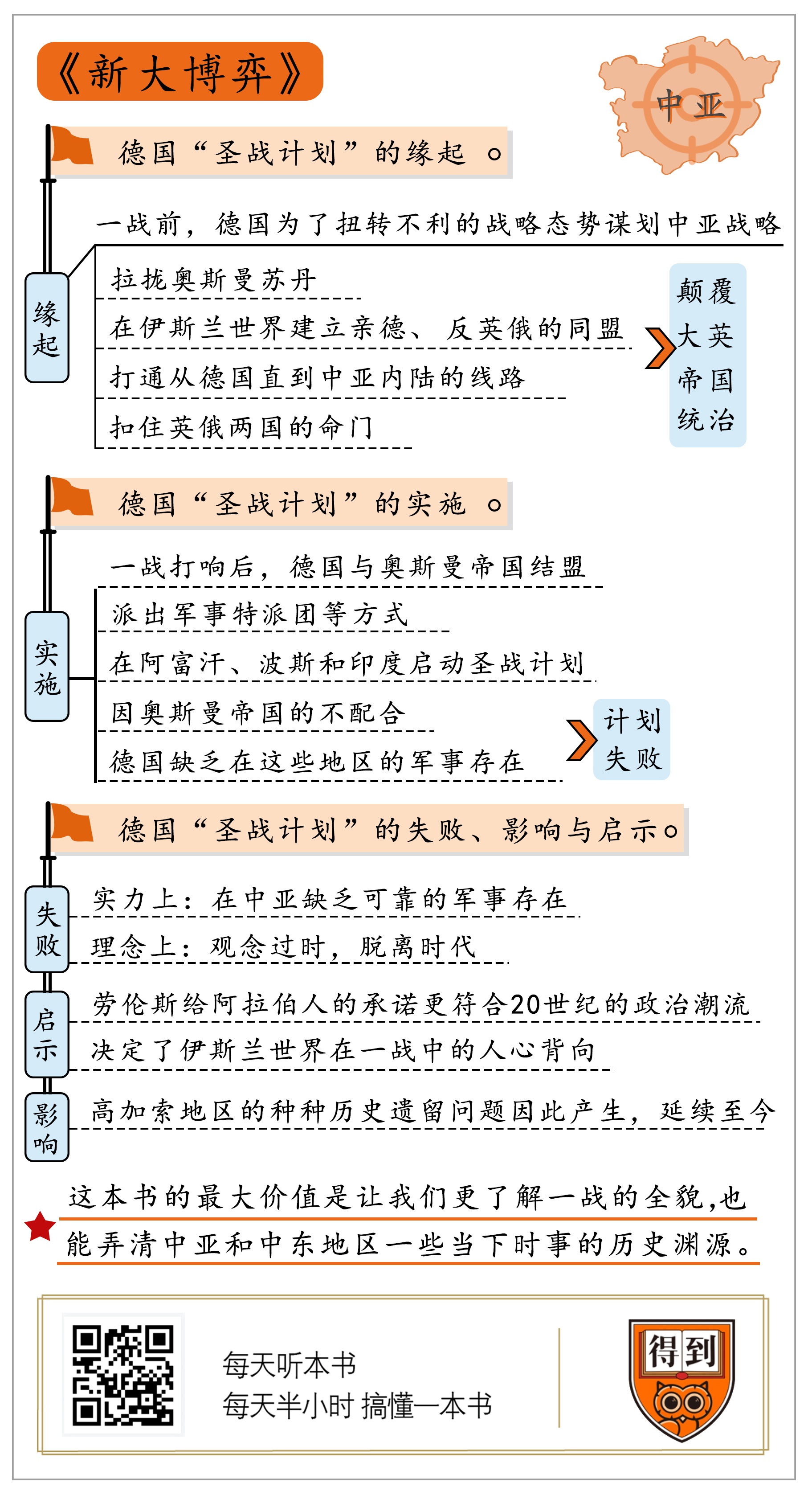

第一,德国“圣战计划”的缘起; 第二,德国“圣战计划”的实施; 第三,德国“圣战计划”的失败、影响与启示。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《新大博弈:一战中亚争霸记》。

要说这本书,先要解释一下书名里的“大博弈”。这是地缘政治学领域里的一个专有名词,指的是19世纪英俄两大帝国围绕中亚的争夺。

英国地缘政治学的一代宗师麦金德,写过一本有名的书叫《历史的地理枢纽》,我们每天听本书也有解读过,书里提出一个观点:中亚是欧亚大陆的心脏地带,谁控制了这里,谁就控制了欧亚大陆,并且能进而控制世界。这个观念在当时非常深入人心,所以19世纪英俄为了中亚争得头破血流。

然而风水轮流转,到了20世纪初,英俄两国却在第一次世界大战中站到了同一阵营,共同对抗德国。而德国也想向中亚渗透,为此借助盟友土耳其人的力量。这样,英俄德土四国,围绕着中亚,又展开了新的一轮政治军事竞争,这也就是本书所称的“新大博弈”。

本书作者彼得·霍普柯克,是英国的中东及远东事务专家,2015年他的作品《大博弈:英俄帝国中亚争霸战》,在国内出版,是当年的高分畅销书,而这本《新大博弈》是他的最新作品,也可以看作是《大博弈》的后传。

本书的故事聚焦于一战期间,一战中,英国特工劳伦斯“策反”阿拉伯部落反抗奥斯曼帝国,书写了“阿拉伯的劳伦斯”的传奇。但鲜为人知的是,一战中的德国也曾经有过类似行动,他们派出大批特工和外交人员,联合奥斯曼帝国一起,试图在阿富汗、波斯,乃至大英帝国的“皇冠明珠”印度发动“圣战”,颠覆英国的统治。这一过程中,双方展开了激烈的“圣战”与“反圣战”。这些博弈不但左右了一战的战局,有些影响甚至迁延至今,比如不2020年亚美尼亚和阿塞拜疆的冲突,源头也可以追溯到这里。

那么基督教国家德国为何要在伊斯兰世界发动“圣战”?英国如何在略显笨拙的应对中最终挫败了德国的大战略?他们双方的博弈又对当时和后世造成了何种重大影响?下面我们将一起探讨这些问题。

我们的解读分为三部分,分别是:

第一,德国“圣战计划”的缘起:在一战之前,德国人是如何布局这个野心勃勃的大战略的?

第二,德国“圣战计划”的实施:一战中,德国、奥斯曼帝国、英国和俄国都在中亚和中东地区有怎样的战略手笔,德国在阿富汗、波斯和印度的战略,成败如何。这一部分也是我们解读本书的重点。

第三,德国“圣战计划”的失败、影响与启示:为什么半路出家的英国“业余特工”劳伦斯一出手,就干成了德国人干不成的事?德国的失败与英国的成功,原因何在?德土英俄诸国的“新大博弈”,又对一战乃至今天的世界,造成了什么影响?

我们就先从德国圣战计划的由来说起,首先需要盘点一下,一战开始前,德国的战略态势。

在20世纪初,欧洲形成了对立的两大军事集团,协约国和同盟国,协约国是英法俄,同盟国有德国、奥匈帝国,以及意大利。

对德国来说,它的优势是:陆军世界第一,海军虽然不如英国,但综合军事实力,在全世界数一数二。

然而它的劣势也很明显:对手太强,盟友却不太给力。德国的对手法国,虽然是普法战争中的手下败将,但好歹也是欧洲第二陆军强国;英国更不必说,世界第一海军强国,再加上遍布全球的殖民地,能动员起上百万的兵员;东线的俄国,虽然军队装备落后,但规模庞大,最多可以动员上千万兵力。再看德国的盟友呢,垂垂老矣的奥匈帝国,经济实力差,国内民族复杂,意大利实力更差,还首鼠两端,一战爆发后果然就转投了英法阵营。可以说,一战前,德国的战略态势相当不利,四面受敌。

所以德国也一直在寻求破局之策,那么突破口在哪呢?以德皇威廉二世为首的德国决策层,将目光投向了土耳其奥斯曼帝国。

奥斯曼帝国当时已经日薄西山,早就不是一流强国了,按说对战争天平,起不了什么决定性作用。然而这个国家却有一项潜力,如果发挥得当,也大有可为,特别是对英俄两国来说,堪称杀手锏。什么呢?就是奥斯曼帝国有可能搅动中亚这个“心脏地带”的格局。因为奥斯曼帝国的国家元首苏丹,同时也兼有哈里发的头衔,哈里发就是伊斯兰教的最高领袖,而中亚以及西亚的居民,都以穆斯林为主,从理论上说,他们都要听命于哈里发,也就是奥斯曼苏丹,当哈里发颁布宗教法令宣布“圣战”,他们都有义务出兵响应。

德皇威廉二世看中了这一点,打算借用土耳其人的力量,把中亚和中东的各个穆斯林民族发动起来,帮德国人在中亚建立一个立足之地:从中亚向北可以直插西伯利亚,那里是俄国最柔软的腹部,一旦切断西伯利亚铁路这条大动脉,俄国就首尾不能相顾;而同样,从中亚南下就是印度,那里是大英帝国最重要的财源,如果能动摇英国在印度的统治,英国势必也就无力再战了。

在威廉二世看来,这绝对是一个大招儿,一旦放出来,德国在地缘战略上的劣势就有望一发扭转。因此,威廉二世在一战之前就竭力拉拢奥斯曼帝国,以此来示好伊斯兰世界,希望能借助土耳其苏丹的“哈里发”身份,把从高加索到伊朗再到中亚的穆斯林,全都拉到自己旗下。

出于这个目的,德国早在19世纪末,就开始有意识地讨好土耳其人乃至整个伊斯兰世界。

1894年,奥斯曼帝国发生了亚美尼亚危机,大批亚美尼亚人遭到屠杀,引发了欧洲公愤,这时候威廉二世出面,在国际上力挺了奥斯曼苏丹。

1898年,在苏丹的邀请之下,威廉二世开始了他的伊斯兰世界之旅。在大马士革,他拜谒了中世纪著名的穆斯林英雄萨拉丁陵墓,还承诺要自费为萨拉丁重修一座顶级的大理石陵墓。在萨拉丁墓前他甚至声称,自己很反感基督教世界内部的争吵,如果自己不是天生的基督徒,会选择成为一个穆斯林。这一言论震惊了整个欧洲,而伊斯兰世界中甚至谣传,威廉二世已经秘密皈依伊斯兰教,随时准备联手奥斯曼苏丹对欧洲发起“圣战”。

除了表姿态,威廉二世还拿出了一个足以把他的战略变成现实的计划:他要和奥斯曼帝国共同筹建一条“柏林—伊斯坦布尔—巴格达”大铁路,一旦建成,在战时德国就可以把军队和武器投送到中亚,这样一来英国人在印度洋上的制海权就等于没用了。这也是最让英国人担心的。

那么看看土耳其人对此做何反应,他们愿意按德国人的计划行事吗?

其实土耳其本来是英国的天然盟友,在19世纪,要不是英国人几次危急关头出手相救,奥斯曼帝国可能早就被俄国肢解甚至吞并了。但是到了20世纪,英国人权衡国际局势,加入了法国和俄国的集团,这就意味着,在俄土矛盾中,他们不能再站在土耳其人一边,帮他们对抗俄国了。所以,土耳其人急于需寻找新的靠山,送上门来的德国人,就成了不二选择了。

就这样,在一战开始前,奥斯曼帝国虽然并没有和德国正式结盟,但双方已经走得很近,并且凭借着对奥斯曼帝国的亲善表现,德国在伊斯兰世界也赢得了良好的印象分,他们甚至绕开奥斯曼帝国,直接资助印度的反英独立运动,拉拢的对象也不仅限于印度穆斯林,还包括锡克人,试图组织印度的反英统一战线。

1913年,一战爆发的前一年,德国扶植的印度独立运动领袖达维尔在美国旧金山的一次集会上公开声称,德国将很快与英国交战,他们应该为即将到来的独立战争做好准备。而此时,德国驻旧金山领事就跟达维尔一起,坐在会议主席台上。很显然,他们达成了某种默契。

好,以上就是德国在一战前谋划的中亚战略,核心可以总结为,通过拉拢奥斯曼苏丹,在伊斯兰世界建立亲德、反英俄的同盟,打通从德国直到中亚内陆的线路,同时扣住英俄两国的命门。那么这个看起来宏伟又精妙的战略,实施情况如何呢?下面我们就说说德土两国一战期间在中亚的作为。

1914年一战爆,威廉二世向德国在东方所有的外交官和特工下达了一条著名的命令,要求他们“释放整个伊斯兰世界对英国的愤怒”。

在德国的资助和运作下,奥斯曼帝国正式加入德奥同盟,亲德派领袖恩维尔·帕夏全盘掌控了帝国大权。此后,奥斯曼苏丹发布了对英国及协约国的圣战教令,这不是一般的宣战书,而是带有宗教性质的、针对“异教徒”的全面战争动员令,不仅奥斯曼帝国全境都宣布了哈里发的圣战号召,土耳其人印刷的圣战传单和圣战旗帜也被送到了埃及、高加索、中亚和印度,传达给当地的穆斯林团体。德土两国,还希望说服英俄军队中的穆斯林士兵拒绝为英俄而战。

恩维尔·帕夏建议,德国应该派出一队精心挑选的军官与特工,组建一个秘密的土德联合军事特派团赴波斯和阿富汗,把它们拖入战争。而土耳其方面,则派出一支1000人规模的远征军,跟德国特派团一起东进,协同行动,负责在中亚建立军事据点,招揽当地人来投效。

很快,德国那边组团完毕,特派团由资深外交官和精锐特工组成,人人身怀绝技,首领是外交官瓦斯穆斯和军官尼德迈尔,这两人都有在伊斯兰地区深厚的活动经验。

特派团的东进之路像谍战电影一样奇趣横生,本书里讲到了很多有意思的细节,比如,为了安全通过中立国罗马尼亚,德国特派团将自己打扮成一个巡回马戏团,各种行李和设备都贴上相应标签,伪装成马戏团道具,长长的金属无线天线被标注成了“帐篷杆”。

当德国特派团几经周折在伊斯坦布尔集结完毕后,土耳其那边却掉链子了。因为土耳其军队一开战,就在埃及和高加索地区先后惨败于英俄,这不仅大大打击了恩维尔·帕夏的圣战野心,也让兵力捉襟见肘的奥斯曼帝国连一支千人远征军都派不出了。

但德国特派团没有气馁,他们决定甩开土耳其人单干,两位团长兵分两路:外交官瓦斯穆斯前往波斯南部,因为他在当地认识很多部落首领,可以在那里传播圣战;军官尼德迈尔率领的特派团主力,按原计划前往阿富汗首都喀布尔。

1915年春天,瓦斯穆斯来到了波斯南部,在当地如鱼得水,组建了一支上千人的反英武装。

1915年夏末,尼德迈尔的德国特派团主力跋涉上千里,穿越了盛夏的沙漠,用高明的骗术绕过了英国与俄国的两支追踪巡逻队,成功到了阿富汗。

另外,德国人在印度的布局也开始收效,美国印度侨民中的锡克教徒,已经大批从旧金山起航返回印度,准备发动反英起义,总人数达到了8000人,谋划的起义日期定在1915年2月。

英国方面,对德国人在亚洲的活动本来就非常惶恐,他们把德国特派团称为“黑色天使团”,对锡克人的起义谋划,更是如临大敌。可以说,德国的战略意图对英国来说非常致命。

可是,德国人在执行方面却出了岔子,本来按计划,他们将为印度起义者提供武器,德国人准备了一艘货船,载有“50万支左轮手枪、10万支步枪、20万箱弹药和两部完整无线电台”,从这些装备可以看出,这不是为正规军准备的,而是准备运用于某种暴动。

结果这艘船还没出地中海,就被德国的昔日盟友意大利给扣押了,武器没能如期运到印度起义者手里,起义不得不延期。

眼看武器从欧洲本土运不过去,德国间谍又试图从别的渠道拿货,德国的驻美机构从美国买了两船的军火,准备横渡太平洋运过来,德国驻菲律宾的领事也从当地购买了5000支步枪和500支手枪,此外还从在中国购买了不少武器,准备通过走私,经缅甸运到印度。而印度起义者们也满怀期待,他们相信这次不会再出差错,并且已经把起义日期定在了1915年圣诞节。

就在等待时,新加坡出了一个差点改变地区局势的意外。当时英国驻守新加坡的部队中有很多印度人,在印度革命者的长期策动下,他们发动了兵变,几个小时内杀掉了40名英国军官和官员,大有一举控制新加坡的势头。但就在此时,几艘俄国、日本和法国战舰恰好在新加坡附近巡逻,这几国都是英国的同盟,发现状况一起出手,粉碎了兵变。试想,如果新加坡落到了印度革命者手中,必定会大大增强印度人的斗志和信心,甚至可能在印度和东南亚的英国殖民地引发连锁反应。但是,运气并没有站在印度起义者这边。

而接下来他们的运气仿佛越来越差,德国人从美国运军火的船,出发前其中一艘被美国海关部门扣了,武器全部被没收,只让他们带着一船的传单运过来,另一艘船遭遇逆风,不得不放弃了航行。从菲律宾开来的船中途莫名搁浅在荷属东印度,也就是今天的印度尼西亚,武器也被扣了;印度起义者设在泰国的军火库和集训营也暴露了,泰国当局迫于英印殖民当局的压力,逮捕了数百名印度和缅甸的起义战士,印度起义者在缅甸发动起义的计划也破产了。

在这一连串的打击下,印度的起义没开始就结束了,300多名起义者被逮捕,策划已久的“圣诞大起义”,在1915年圣诞节前10天被粉碎。

至于德国人在波斯和阿富汗的策动,也全以失败告终。

1915年10月,尼德迈尔率领的德国特派团历尽艰辛,终于见到了阿富汗的最高统治者,要求他履行作为一个穆斯林的责任,响应哈里发的圣战号召;阿富汗方面的态度很明确:德土两国出钱、出枪、出援军,我们就干,否则免谈。德国此时没有能力满足,阿富汗人就借故拖着,其实他们此时也在跟英国接触,并借机两头开价,两头拿好处,最终整个一战期间阿富汗都保持着中立,没有加入任何一方。

至于波斯方面,德国外交官瓦斯穆斯在波斯南部拉起一支队伍,并且在1915年11月,袭击了当地一座英国领事馆,俘虏了包括领事在内的十几名英国人。本书作者分析,瓦斯穆斯可能想借此引起英国和波斯发生冲突,迫使波斯站到德国这一边来,可他的计划同样没能奏效,在俄国的威胁下,波斯统治者最终选择了继续严守中立。

到了1915年底,随着印度起义的胎死腹中,德国在中亚的战略谋划,可以说已经失败了。腾出手来的英国,也准备发动反击,他们做了哪些反制措施?这又如何影响了一战的走势,以及战后的国际局势呢?下面第三部分,我们就来说一说“新大博弈”的结局和影响。

进入1916年,欧洲的战事再次激烈起来,凡尔登战役、日德兰大海战、索姆河战役,这些一战名局,都在1916年上半年先后上演,德国已经顾不上中亚和印度了。

而这个时候,英国也出手,在东方对德国和土耳其发动反击,他们的战略跟德国人如出一辙,也是通过策动当地人的反抗,来造成敌人的内部瓦解,只是他们做得,要比德国人成功得多,而且这一切,是通过一个“半职业人士”来实现的,他就是大名鼎鼎的托马斯·劳伦斯,也就是“阿拉伯的劳伦斯”。

德国和土耳其的战略,是凭借土耳其苏丹的哈里发身份,发起针对英俄的“穆斯林圣战”,劳伦斯却来了一手“反圣战”,他深入中东的阿拉伯部落,说服他们反抗奥斯曼帝国,这一下果然起到了釜底抽薪的奇效。

原来,阿拉伯人和土耳其人虽然都是穆斯林,但彼此关系很微妙,作为创立了伊斯兰教的民族,阿拉伯人对于土耳其人占据伊斯兰世界统治地位,一直心怀不满,而奥斯曼帝国的持续衰落,也早让后者的威望所剩无几。再加上20世纪初,“民族独立”“民族自决”是最流行的时代呼声,劳伦斯就以许诺“帮助阿拉伯人摆脱奥斯曼帝国实现独立”为诱饵,成功地把阿拉伯人拉拢过来,在奥斯曼帝国腹地发起了“阿拉伯大起义”——这正是德国人想要行之于印度却没能成功的。

结果,反倒是奥斯曼帝国后院起了火,土耳其人疲于应付,对德国更帮不上什么忙了。这样一来德国人在伊斯兰世界谋划已久的战略大手笔,可以说完全失败,甚至适得其反了。

此外,瓦斯穆斯在波斯南部的一次行动时,意外弄丢了公文包,包里装的德国外交电报密码本,因此落入英国人手中。虽然早在开战之初,英国特工就通过策反活动,掌握了一大部分德国的密电码,但瓦斯穆斯的密码本仍然是重大收获。1917年德国外长齐默尔曼拍发了著名的“齐默尔曼电报”,试图拉拢墨西哥对付美国,防止美国参战帮助英国,而这封电报被英国谍报部门截获并破译,这其中也有瓦斯穆斯密码本的“功劳”,这部分的相关内容,你可以到我们讲过的《齐默尔曼电报》中去了解。

齐默尔曼电报曝光后,美国有了理由参战,并且直接决定了战争的胜负。这其中虽然瓦斯穆斯的密码本并不是唯一的决定性因素,但同样起了助推作用,从这个意义上甚至可以说,德国人中亚战略的纰漏,加速了他们在整场战争中的失败。

以上就是英国人针对德国的中亚、中东战略做出的反制,说到这我们可以探讨一下,为什么这场“新大博弈”中德国人缘更好、下手更早,却一事无成,反倒是起先处处被动的英国,最后获胜?

前面讲到过,德国人在印度策动的起义,几次都阴差阳错地失败了,看起来好像只是差了点运气,但其实仔细分析就会明白,德国在亚洲拥有的战略、外交资源都跟英国不在一个等级,实力的差距才是根本原因。

从在亚洲的实力对比上说,德国和奥斯曼帝国在中亚缺乏可靠的军事存在,毕竟对波斯和阿富汗来说,俄国和英印殖民当局都是近在咫尺的强敌,而德国和土耳其人在中亚没什么军事力量,土耳其人连一开始承诺派遣的1000人远征军都派不出来,最终只能开出一张圣战教令,这就很难说服阿富汗人和波斯人冒险向英俄开战,为他们火中取栗。

而从理念上说,我们对比劳伦斯和德国特工的成败就可以得出一个结论:德国人的观念太过时了,他们幻想伊斯兰世界会团结在哈里发旗下进行圣战,这种想法简直是停留在中世纪,而劳伦斯给阿拉伯人的是民族独立和更多自主权的承诺,这才更符合20世纪的政治潮流,而这也决定了伊斯兰世界在一战中的人心背向。

当然,后来英法没有兑现劳伦斯给出的承诺,阿拉伯地区仍被他们分割统治,不过那就是另一个话题了。

这场“新大博弈”还有一个延续至今的影响,不能不提,那就是高加索地区的种种历史遗留问题,都是因此产生的。

1917年俄国革命爆发,俄罗斯帝国崩溃,这让俄属高加索成了真空地带。土耳其人果断抓住机会,联合高加索地区的穆斯林兄弟阿塞拜疆人,将势力发展到高加索地区。1918年4月,阿塞拜疆首都巴库被亚美尼亚人和俄国布尔什维克攻陷,多达1.2万阿塞拜疆人身亡,包括大量老幼妇孺。奥斯曼帝国决定出兵帮阿塞拜疆收复巴库,这是日暮途穷的土耳其人最后一次胜利,他们把支援亚美尼亚人的英军赶出巴库,并且也屠杀了9000多亚美尼亚人,作为报复。

高加索的血腥缠斗对一战的大局虽然没有什么大的影响,但接踵而至的屠杀与反屠杀,却进一步加深了阿塞拜疆人和亚美尼亚人在这一地区的历史宿怨,直到今天,两国还没有实现和平。

好,说完了新大博弈的结局、成败原因,以及影响,这本书就差不多讲完了,最后再总结一下本期的主要内容:

一战前,德国为了扭转不利的战略态势,策划了联合奥斯曼帝国,打算借助哈里发的宗教感召力,在中东、中亚和印度发动圣战,颠覆大英帝国的统治。

一战打响后,德国与奥斯曼帝国结盟,并派出军事特派团等方式,在阿富汗、波斯和印度,启动圣战计划,但一来因为奥斯曼帝国的不配合,二来因为德国缺乏在这些地区的军事存在,三地的圣战计划都以失败告终。

德国圣战计划失败后,阿拉伯的劳伦斯走上了历史舞台,做成了德国人没有做成的事,这也从反面证明了德国圣战计划在理论上是脱离时代的。新大博弈以英国后来居上而告终,但它遗留的一些影响,今天仍在持续发酵。

我们已经讲过很多关于一战的书了,中亚和中东,在一战中属于边缘地区,一般很少会被注意到,而通过这本书我们看到,一战中这里也曾经上演过精彩的谋略和博弈,这能让我们更了解一战的全貌,也能弄清中亚和中东地区一些当下时事的历史渊源,这就是这本书的最大价值。

撰稿:曲飞工作室 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

中亚是欧亚大陆的心脏地带,谁控制了这里,谁就控制了欧亚大陆,并且能进而控制世界。

-

德国人的观念太过时了,他们幻想伊斯兰世界会团结在哈里发旗下进行圣战,这种想法简直是停留在中世纪,而劳伦斯给阿拉伯人的是民族独立和更多自主权的承诺,这才更符合20世纪的政治潮流,而这也决定了伊斯兰世界在一战中的人心背向。