《把世界装进火柴盒》 李南南解读

《把世界装进火柴盒》 | 李南南解读

关于作者

西蒙·加菲尔德,1960年生于伦敦,英国作家、记者,曾为BBC撰写纪录片脚本,也曾担任《泰晤士报》编辑,已出版《字体故事》、《书信的历史》、《地图之上》等多部非虚构作品。

关于本书

全书以“微缩”为主题,作者带领我们巡游世界各地知名的微缩景观,从一个具体的事例或物件切入,探讨“微缩”背后的文化含义和心理学意味。“微缩”是一种思维方式,我们建构模型、浓缩历史。“微缩”也是一种欲望,源自童年时期对“掌控世界”的强烈渴望。我们沉浸在迷你世界中,重新审视被我们缩小的世界及被微观世界改变的我们。

核心内容

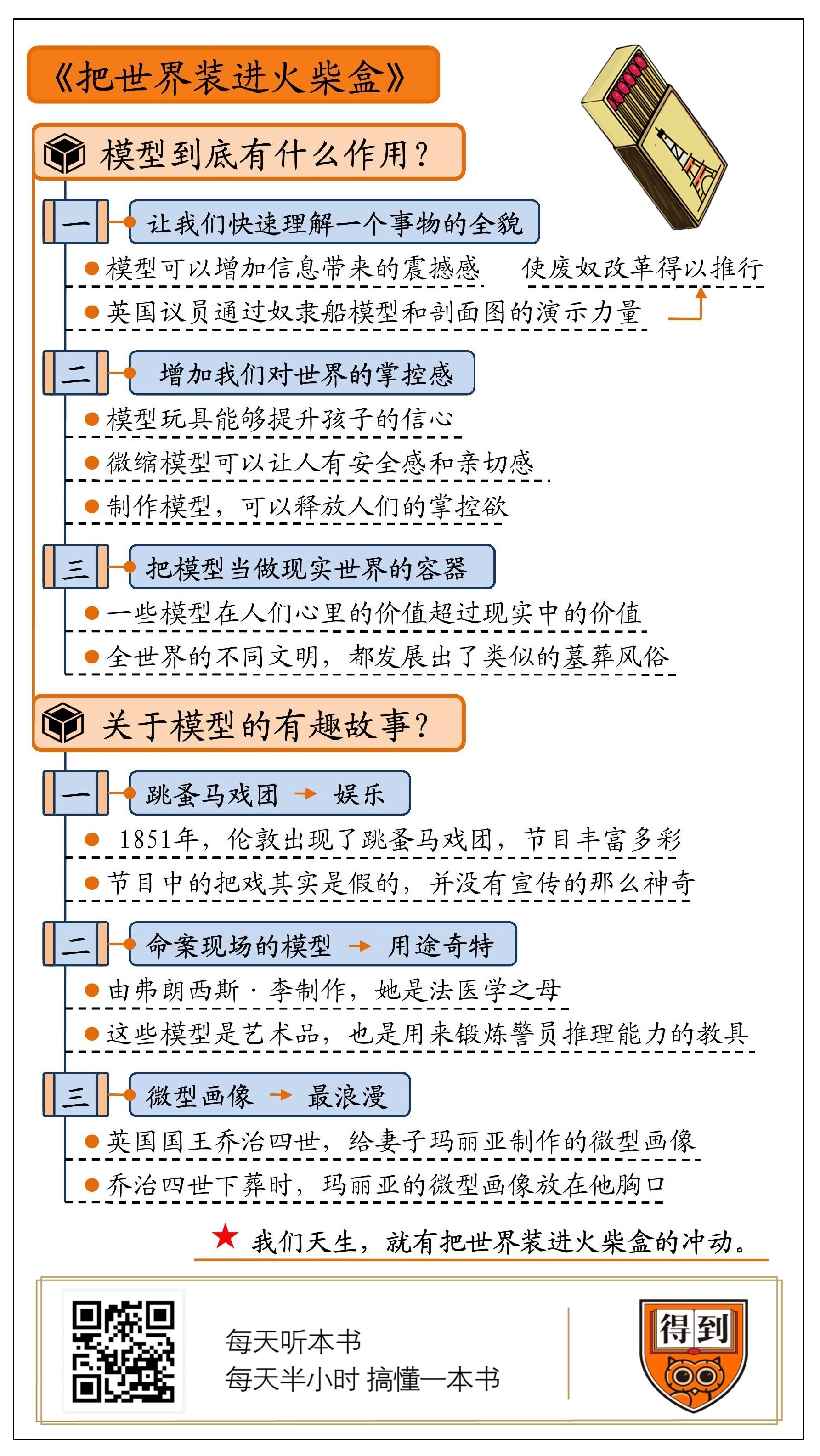

模型到底有什么用?借用了一个法国人类学家,叫克洛德·列维·斯特劳斯的话,他是这么说的。微缩物品能够彻底颠覆我们认知事物的方式。我们无须再通过循序渐进地观察,一点一点地了解全貌。而是一眼就能看遍事物的全局,明白其中的道理。换句话说,模型的作用在于,改变了我们认知世界的界面,用可理解的方面,取代了可感觉的方面。这个过程就好比,你面前有一座山,你看到的可能只是山脚下的几棵树,你永远不会理解,什么叫山。但是,假如把这座山做成模型,放在你手上。你马上就能明白,山到底是什么。你看,很多东西,你只有看到全貌,才能理解。这就是模型的作用。

你好,欢迎每天听本书。

今天要为你解读的,是一本话题很轻松的书,叫《把世界装进火柴盒》。这本书主要说的是,模型,到底有什么用?

注意,这里说的模型,可不是什么思维模型。它指的就是我们常见的那种,微缩的模型。比如,沙盘、人偶、汽车模型,等等。

那么,这个模型对我们来说,到底有什么用呢?你可能会说,模型不就是把实物给缩小了,方便携带吗?但是,要知道,模型不一定都小。比如,拉斯维加斯的威尼斯人酒店,可以同时容纳4000人入住。酒店里面还有河,河上还有船,能载着人游览。而这个酒店,其实就是威尼斯这座城市的微缩模型。你能说它小吗?显然,模型的意义,远不是一个“小”字能简单概括的。

还有人可能说,模型的意义,在于好玩。把东西变小之后,可以放在手里随意摆弄。这么说也没错。但是,要知道,模型可不仅仅是用来玩的。它也能办正事。比如,美国宇航局的科学家,就曾经从科幻剧的火箭模型中寻找灵感。你看,模型的作用,比我们想象的要多。

那么,它对于人来说,最大的价值到底是什么呢?这本书给了一个答案,我觉得很受启发。作者借用了一个法国人类学家,叫克洛德·列维·斯特劳斯的话,他是这么说的。微缩物品能够彻底颠覆我们认知事物的方式。我们无须再通过循序渐进地观察,一点一点地了解全貌。而是一眼就能看遍事物的全局,明白其中的道理。换句话说,模型的作用在于,改变了我们认知世界的界面,用可理解的方面,取代了可感觉的方面。

这个过程就好比,你面前有一座山,你看到的可能只是山脚下的几棵树,你永远不会理解,什么叫山。但是,假如把这座山做成模型,放在你手上。你马上就能明白,山到底是什么。你看,很多东西,你只有看到全貌,才能理解。这就是模型的作用。

在这本书的第一页,印着著名雕塑家,阿尔贝托·贾科梅蒂的一句话:比起制作整片天空,制作半厘米高的东西,更能让你感知全宇宙。

这本书的作者,叫西蒙·加菲尔德,是英国的著名记者和畅销书作家。写过《书信的历史》、《地图之上》、《纯真的终结》等等,很多作品。同时,他也是个资深的模型爱好者,参加过很多专业的模型协会。你可以把这本书,当成一个模型博物馆。大量在模型史上留下过印记的作品,比如,体积最大的模型,用途最奇怪的模型,甚至是对政治产生过深远影响的模型,在这本书里都能找到。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。

首先,第一部分,我们先说说,模型到底有什么用?其中最重要的作用,前面说过,模型的意义,在于为现实事物,制作一个可以掌控的微缩版本,让我们理解事物的全貌。

听到这,你可能会说,要想理解一个东西的全貌,模型好像并不是唯一的途径啊。我们也可以从前人的经验中知道啊。而且要知道,越大的东西,它的模型制作起来越复杂。这个成本未免太高了吧?从这个角度看,模型好像没什么优势啊。

但是,你发现没有,在传递信息这件事上,模型跟其它的方式比,有一个明显的区别。那就是,大多数方式,都是在传递一个信息流,也就是把信息像流水一样,一句一句地说给你听。但是,模型是把事物的全貌,一下子推到你面前。注意,这两个动作,带来的效果完全不一样。这个过程就像喝酒。一口一口慢慢喝,就不那么容易醉。喝得越猛,越容易醉。而模型的作用,就是让你来不及一点点地消化、排解、遗忘,它会一上来,就把整个现实都堆到你面前。这就在很大程度上,增加了一个信息带来的震撼。你原本听不进去的东西,一旦变成实打实的模型,你就有可能接受。

比如,18世纪末,英国有一个议员,叫威尔伯福斯,他一直在努力废除奴隶制度。而且这个人口才特别好。我给你念一段他演讲稿上的内容,你感受一下。有一段是这么说的。“运送奴隶的船只颠簸时,上面的可怜人会相互碰撞,被身上的锁链撕扯,落得遍体鳞伤。可怜的人啊,我能看到他们的痛苦,我能听到他们急促的呼吸。请你们看看这一切。”你看,写得多有文采。

但问题是,不管他有多想让人们看到这一切,人们都看不到。大家只能听到他的演讲。而且更糟糕的是,很多时候,他连演讲都做不完,说到一半就被反对者给打断了。

直到有一天,这个议员碰到了一位叫托马斯·克拉克森的牧师。这个牧师跟他是同道中人,都很想废除奴隶制度。这天,牧师送了议员一个箱子。箱子里装了很多绳索、铁链、手铐之类的,押送奴隶的用具。议员一看,当时就被震撼到了。他突然明白一个道理。要想推动废奴制度,必须要大规模地发动公众舆论。怎么发动公众舆论?光凭一张嘴肯定不行,你必须借助语言之外的东西,借助更直观的东西。

于是,这个议员制作了大量的奴隶船解剖图,还有很多奴隶船模型。然后拿着这些图示和模型,到处给人展示。人们以前只是听说奴隶船让人很难受,但是,真正看到模型时,大家还是被震撼到了。整艘船,看起来就像一个大棺材。奴隶就那么存放在里面。注意,这里说的是存放,不是居住。因为整艘船的设计,好像完全不是为了装人,而是为了装货。

借助模型演示的力量,这个议员获得了大量的支持,废奴改革终于得以推行。后来,又有一些人劝说欧洲的其它国家效仿英国,废除奴隶制度。在整个劝说过程中,奴隶船的模型和剖面图,都发挥着重要的作用。据说,1815年,教皇庇护七世看到剖面图的第一眼,就决定公开反对葡萄牙和西班牙的奴隶贸易。

你看,这就是模型的作用。它让你一下子就看到一个事物的全貌。就像前面说的,很多东西,我们只有看到全貌,才能真正理解。

但是,注意,理解还只是第一步。它是一个基础。以它为前提,模型又在我们的精神世界里,衍生出了更多的意义。

比如,接下来要说的第二个意义。那就是,模型可以帮你建立,对世界的掌控感。这其中的道理应该不难理解。你看,小孩子为什么喜欢玩玩具?就是因为,玩具足够小,小到可以把汽车轮船,统统放在手上,随你怎么摆弄。而这个过程,会让孩子觉得,自己就像一个巨人,对身边的世界充满了掌控感。他们会觉得,自己其实也很强大,也有改变世界的能力。这就是为什么说,模型玩具能够提升孩子的信心。你看,掌控感有了,信心自然而然不就来了吗?

而且注意,顺着掌控感,继续延伸,我们还能获得另一个重要的感受,这就是亲切感。不知道你发现没有,不管什么动物,体型越小,你越觉得亲切。而且更奇怪的是,很多明明很危险的东西,一旦变小,你都会觉得特别可爱。比如,小老虎、小熊、小野猪。为什么会让你觉得可爱?觉得亲切?很大程度上就是因为,它们的体积变小了。变小,就意味着对你构不成威胁,你就有了安全感。而亲切感,就是建立在安全感的基础上的。

而且有意思的是,这个微缩的过程,即使没有真实发生,它只是发生在你的心里,也能带来同样的作用。一旦你在内心,给什么东西建立了一个微缩的模型,这个东西不管原来有多碍眼,它也能给你带来亲切感。

你看,很多城市,都会给地标建筑起一个昵称。比如,在伦敦,有个大楼叫瑞士再保险塔,绰号是腌黄瓜。还有个利德贺大楼,绰号是奶酪刨。你看,这些绰号的本质,都是在为这些建筑建立一个微缩模型。要知道,这些高楼大厦刚刚落成时,很多人是不太喜欢的。他们觉得这些庞然大物,总是带着一种遮天蔽日的压迫感。但是,有意思的是,一旦你在心里,给它们建立一个微缩的模型,它们好像突然就变得亲切多了。

从这个角度看,我们的基因里,好像天生就有一串偏爱微缩的代码。什么东西只要微缩,就能变得更让人接受,更让人喜欢。显然,背后的根本原因,还是因为微缩模型,能给我们带来掌控感。

这是从观察者的角度,来看微缩这件事。假如站在制作者的角度,这个作用要更深刻。因为制作模型,不仅仅是在你的心理建立一点点掌控感而已。它是直接释放了我们的掌控欲。换句话说,我们天生就有把世界装进火柴盒的冲动。而制作模型的过程,就是在释放这个冲动。

比如,伦敦白金汉郡的比肯斯菲尔德,有个模型村。注意,模型村这三个字,可不仅仅是一个比喻,而是整个模型的完备程度,完全媲美一个真实的村庄。模型村占地将近4000平米,里面有铁路、火车、民居,等等。一个村庄该有的,它全都有。而且这个模型村已经运营了将近90年。

但是,我们要说的重点,不是这个模型村本身,而是它的来历。当年,有个叫卡林厄姆的会计师,特别痴迷于模型。他先是在自己家里,修建了一条铁路模型。后来,模型越修越大,都快把家里占满了。终于,妻子忍不住了,跟他大吵一通。说,要不拆了模型,要不她就搬出去。最后,卡林厄姆想了个办法,直接沿着铁路模型,往屋子外面修。他还沿着铁路,修建了城堡、教堂、草坪等等。

村里人一看,这太好玩了。于是,村里的很多手艺人,像泥瓦匠、木匠、铁匠,全都加入。这个模型村,就这么建起来了。

你可以试想一下,假如你住在这个村子里,是不是也会加入其中?因为这个过程不仅好玩,更关键的是,它在一定程度上,满足了我们对这个世界的掌控欲。

英国有一位模型研究专家,叫蒂姆·邓恩。他曾经说过一句话,大概意思是,制作模型就像园艺,人们会产生一种去驯化、去美化的欲望。这能给我们带来快乐。

而且模型不仅仅是一个观赏品,它也能当成纪念品。你看,不管是哪个景点,你大概率上,都能买到相应的模型。比如,咱们中国的万里长城、法国的埃菲尔铁塔、埃及金字塔,凡是有点名头的建筑,几乎都有模型。我们为什么要做这些模型?这就要说到,模型的第三个作用了。它能够在我们的内心,建立一个容器。好像只要我把这个东西做成模型,就能在一定程度上,把它在现实世界中的原型给封装起来。

比如,去埃菲尔铁塔参观,假如买个模型带走,摆在家里,就好像是把自己对这个地方的感受、记忆,还有此时此刻的情绪,全都打包带走了。就好像你把埃菲尔铁塔的一部分,装进了这个模型里。

你可能会说,这不是有点自欺欺人吗?明知道这是假的,你还愿意信。针对这个问题,我有一个个人感受。我们经常说,生活需要意义。但是,到底什么叫意义?所谓意义,不就是这个东西的实际价值,跟它在你心里的价值,这二者之间的差值吗?

你看,也许一个东西在现实世界中没什么价值,比如,一张照片、一篇日记、一个小礼物。但是,你觉得它重要。那么它在你心里的价值,就超出了在现实世界中的价值,这个差值为正,那么它就是有意义。反过来,假如一个东西在你心里的价值,低于它在现实中的价值,比如,一个亿万富翁,对他来说,黄金没什么稀奇的,因为他有很多。但是,黄金在现实世界中很有价值。你看,金子在他心里的价值,低于在现实世界中的价值,对他来说,黄金就是一个没什么意义的东西。

同样,对于模型来说,只要它在人们心里的价值,超过它在现实世界中的价值。那么,它就会具备超出实际功能的意义。我们会把它当成现实世界的容器。好像能够借助它,把现实世界的一部分带走。

这就是为什么,全世界的不同文明,虽然一度彼此隔绝,但都发展出了类似的墓葬风俗。那就是,他们都会在陪葬品中置办大量的模型。比如,佣人的人偶、金山银山、马匹、战车,等等。他们之所以要把这些东西做成模型放在墓穴里,就是希望能够借助模型,把它们全都带到死后的世界。

好,以上就是第一部分内容。模型到底有什么用?以前我们只是把模型当成玩具,或者是兴趣。但是作者告诉你,模型的意义,远没有那么简单。它在我们的精神世界里,占据着很多独特的坐标。比如,它可以让我们快速理解一个事物的全貌。可以增加我们对世界的掌控感。我们甚至会把模型当做现实世界的容器。

正是因为有了这些功能,在历史上,模型也发挥了很多,让人意想不到的作用。这就产生了很多有趣的故事。接下来,第二部分,我们就说说,关于模型,都有哪些有趣的故事?相信这些故事,一定会成为你的谈资。尤其遇到制作模型的朋友,你讲起这些故事,他们一定会高看你一眼。

我们都知道,模型不管做得多逼真,它毕竟还是假的。第一个故事,我们就从这个“假”字说起。因为这个故事里的模型,大概是全世界最假的模型。这就是,跳蚤马戏团的故事。

注意,“跳蚤”两个字,可不是什么比喻。而是千真万确的,由跳蚤组成的马戏团。你可能觉得奇怪,跳蚤才多大点?它能表演马戏吗?更关键的是,它没法跟人交流,没法被驯化啊?

但是,不管外界有多少质疑,跳蚤马戏团,还是真真切切地出现了。1851年下半年,伦敦出现了大概是有史以来的第一个跳蚤马戏团。这是一个叫利杜斯德若夫的人组建的。据说每个跳蚤都经过精挑细选,不仅长得好看,而且聪明绝顶。聪明到什么程度?我给你报报它们的节目单。你感受一下。

这些节目包括,俄罗斯大炮,也就是让跳蚤发射大炮。还有拉马车,据说八只跳蚤就可以拉起一辆马车模型。还有跳蚤大力士,据说一只跳蚤能背起十二只跳蚤。为了吸引观众,马戏团还给每个跳蚤都起了不同的名字。要知道,当时伦敦的跳蚤马戏团可不止一个。同行之间为了抢生意,各出奇招。比如,有的跳蚤马戏团,还模仿寻人启事,发布了寻蚤启事。大概内容是,有一只跳蚤,因为在表演中出现意外,受到了精神打击,患上了严重的抑郁症,结果就离开马戏团出走了。这个跳蚤的特征是,戴着一个金项圈和一条金链子。它的名字是桑尼·吉姆,你叫它一声,它就会答应。

其实,不用仔细想也知道,这些把戏全都是假的。这里面有很多机关。比如,有的跳蚤马戏团,用的并不是真跳蚤,而是在里面混进了磁铁。你看,跳蚤才多大?就算混进一点磁铁,别人也很难发现。再比如,有人会在跳蚤腿上绑上细铁丝,再把跳蚤放进一个罐子里。这么一来,跳蚤就会努力挣脱腿上的铁丝。而在观众看来,就像是跳蚤在打架一样。再比如,跳蚤钻铁圈,走钢丝,其实不是因为它们受过训练。而是因为它们被关的时间太长了,一旦被放出来,肯定会四处乱跳。

跳蚤马戏团的灵感,其实是来自一个珠宝商。在16世纪,有一个叫马克·斯卡利奥的伦敦珠宝商,为了展示自己的手艺,就把吊坠、挂锁、戒指之类东西挂在跳蚤身上,来展示它的轻巧。为了让跳蚤保持活力,他们甚至让跳蚤趴在手臂上,吸自己的血。

后来,随着电影院之类的娱乐场所出现,跳蚤马戏团渐渐失去了竞争力。更重要的是,城市的卫生状况越来越好,再想抓到大批的跳蚤,已经没有那么容易了。

总之,说到底,跳蚤马戏团,其实并不像宣传中说的那么神奇。它只是一个用跳蚤做成的,马戏团的模型而已。但是,要知道,模型的作用,可不仅仅是用来娱乐。接下来要讲的第二个故事,是关于模型的应用的。这大概是世界上,用途最奇特的模型了。这就是由一个女性模型师,叫弗朗西斯·李制作的模型。

她做的模型是做什么用的呢?给你一点提示。你有没有这么一种感觉,就是在玩侦探游戏,或者看侦探片的时候,总觉得真相其实特别明显。但当事人就是发现不了。其实,不是当事人不敏感,而是他们身在现场,只能看到一个局部。这是一个观察上的局限。而你置身事外,一下就看到了全貌。换句话说,只要能把案发现场的全貌展现出来,推理就会变得更简单。

说到这,你大概已经能猜出来,这个模型师做的到底是什么样的模型了。没错,就是命案现场的模型。而且这个弗朗西斯·李,不仅是个模型师。她还是现代法医行业的先驱。在20世纪30年代初,她参与创立了哈佛法医系,和哈佛警察科学协会,被称为法医学之母。

当年,弗朗西斯·李模拟过不少命案现场。她用的材料,全都是日常物品,比如布料、金属、塑料,等等。这些模型不仅是一种独特的艺术品,而且还能作为教学用具,用它们来锻炼警员的推理能力。

你看,这个用途够奇特了吧?最后一个故事,我们说点浪漫的。说说也许是世界上最浪漫的模型。这就是曾经的英国国王,乔治四世,给自己的妻子玛丽亚制作的微型画像。

当年,乔治四世还没有当上国王,还是乔治王子的时候,是个不折不扣的花花公子。直到有一天,他遇到了一个比他大六岁的女人,这就是玛丽亚。乔治王子对玛丽亚一见钟情,然后就是一通狂轰滥炸的追求。但是,玛丽亚始终不吃这一套。

要说这个乔治王子,也算是个狠人。眼看玛丽亚不同意,他居然往自己的胸口捅了一刀,然后派使者告诉玛丽亚,假如她不马上来看自己,就要撕开包扎伤口的绷带。说白了,就是你不理我,我就去死。等玛丽亚赶到现场,乔治二话没说,直接拿出戒指,要给玛丽亚带上。玛丽亚迫不得已,只好带上了戒指。结果没过两天,玛丽亚又反悔了,逃到了法国。总之,这里面的故事还有很多。两人折腾一大圈,最终还是在一起了。

但是,你可千万别以为,乔治王子是一时兴起。他对玛丽亚,是有着很深切的感情的。乔治王子曾经让画师给玛丽亚绘制过很多,那种可以放在项链挂坠里的微型肖像画。1796年,乔治四世立下遗嘱,决定在死后,只带走一样东西。这样东西,就是玛丽亚的微型肖像。后来,乔治四世去世。下葬时,玛丽亚的肖像,就像他要求的那样,放在胸口。也许,就像前面说的,人们觉得,模型就像现实世界的一个容器,能够通过它,把现实世界的一部分,一起带走。关于模型的故事,这本书里还有很多。我们在这就不多说了。有兴趣的话,你可以去阅读原书。

到这里,这本《把世界装进火柴盒》的精华内容,已经为你解读完了。最后,我还有一点个人感受。那就是,我们为什么那么喜欢模型?说白了,模型能够帮我们在这个充满不确定的世界里,建立一个你能完全控制的领地。为你的行动,建立一个最小化的闭环。这背后是一种无奈,同样,也是我们对这个世界的生生不息的征服欲。还是那句话,我们天生,就有把世界装进火柴盒的冲动。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.模型能够帮我们在这个充满不确定的世界里,建立一个你能完全控制的领地。

2.我们天生就有把世界装进火柴盒的冲动。

3.制作模型就像园艺,人们会产生一种去驯化、去美化的欲望。这能给我们带来快乐。