《技术与文明》 徐学勤解读

《技术与文明》| 徐学勤解读

关于作者

张笑宇:山东人,毕业于北京大学,后赴德国柏林自由大学攻读博士,系华东师范大学世界研究中心研究员、上海世界观察研究院研究员,兼任宽资本产业研究顾问、腾讯腾云智库成员。关注政治哲学、政治史、技术与社会关系等主题。

关于本书

这是一部技术史著作,作者用详实的史料论证,在一些关键的历史时刻,技术如何决定战争的胜负、权力的归属、制度的变迁、经济的兴衰、文化的传播,继而影响文明的进程。

核心内容

作者选取了人类历史上的十多种技术发明,小到弩、火枪,大到原子弹、蒸汽机、铁路、机枪,每样技术的诞生和应用都有精彩非凡的故事。技术可能促进繁荣和发展,也可能带来灾难和危险,作者对技术的历史、现实和未来作出分析,并促使我们思考如何避免被技术伤害。

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤,今天要为你解读的书是《技术与文明》。

“技术”与“文明”是两个很大的概念,大到我们很难用一两句话简单地定义它,它们之间的关系错综复杂,也很难用一两个简单的模型来说清楚。但这个问题又至关重要,所以,华东师范大学世界研究中心的研究员张笑宇,花了多年时间,用近四十万字的篇幅,旁征博引地来论述这个宏大的主题。

在他看来,“我们总是过分强调文化与精神的伟大,却常常忽视技术对人类这一物种根本性的塑造能力,技术从来都是启蒙人类的第一力量。”

乍一听,你不一定同意这个观点,因为在很多人的印象里,推动人类文明进程的力量,首先应该是思想文化,其次是制度、经济、军事等等,最后才是技术,或者说器物。

譬如,在研究中国古代史的时候,历史学者关注的重点,往往是儒家文化、典章制度、战争冲突、经贸往来、文学艺术,除了少数专治科技史的学者外,很少有人会去注意某项技术对历史进程的影响。在讨论中国近代史的时候同样如此,譬如,分析洋务运动和维新变法的失败原因,最常见的一套观点是,洋务派和维新派只进行了器物和制度层面的变革,而没有触及思想文化,没有在“灵魂深处闹革命”。思想文化是本,“奇技淫巧”是末,变革者舍本而逐末,自然会走向失败。

但在这本书里,作者用详实的历史资料得出了截然相反的结论,他认为,技术对文明的推动作用被严重低估了。在一些关键的历史时刻,技术可能会决定战争的胜负、权力的归属、制度的变迁、经济的兴衰、文化的传播,而这些都会实实在在地影响文明的进程,改变人类命运的走向。

在古代,无论东方西方,工匠和技术人员的社会地位都不会太高,很难跻身统治阶层,但一些关键技术的发明,经常会成为历史的重大转折点,影响到政治、经济、文化、军事等各个方面。技术可能促进繁荣和发展,也可能带来灾难和危险,所以,技术与文明之间存在着巨大的张力,值得我们深入探讨。

这本书就像是一座人类技术的博物馆,每个展区陈列着不同时代、不同国度的技术发明,包括弓弩、火枪、印刷机、蒸汽机、火车、化肥、原子弹等等,每项技术的背后,都有一段事关文明进退的故事。限于时间,我没法把每个展区都带你逛到,但有几个展区我认为是必看的,我会分三大主题,把相关的展品为你串联起来讲解。

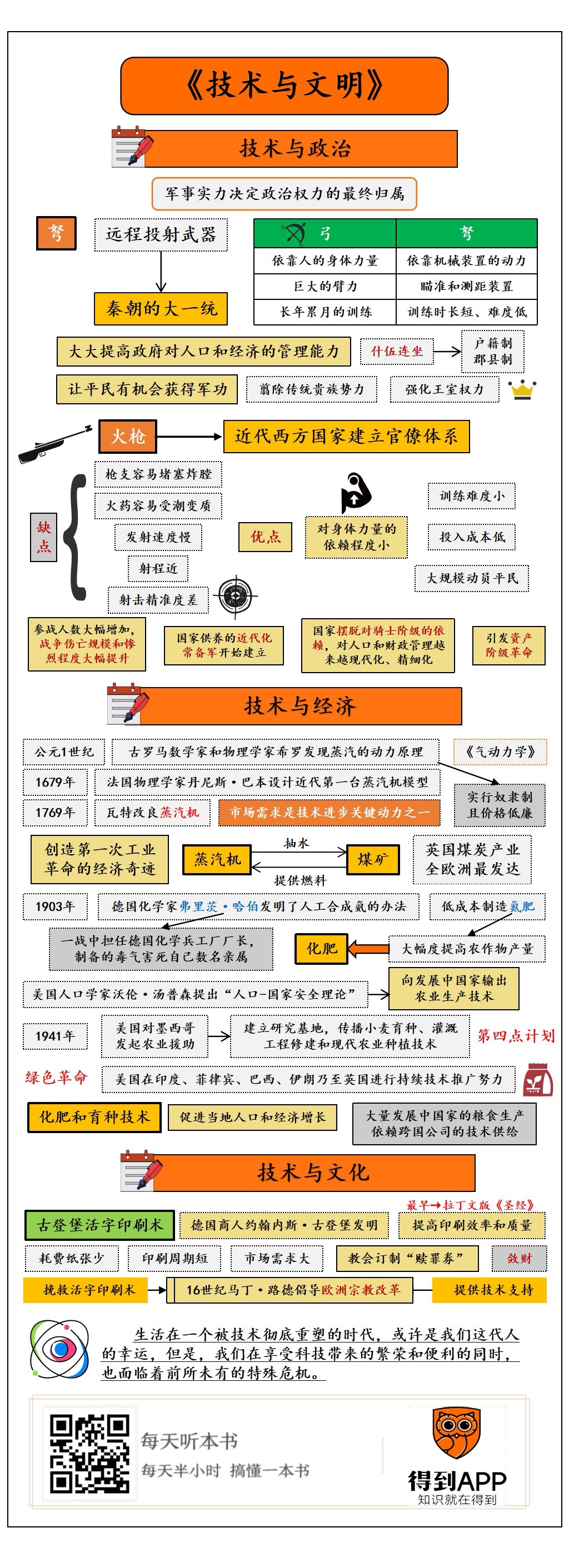

第一个主题,是技术与政治,看技术是如何影响权力的归属,并推动政治制度变革的;

第二个主题,是技术与经济,看技术是如何推动经济繁荣,又反过来受到经济制约的;

第三个主题,是技术与文化,看技术产业与思想文化的变革是如何互相成就的。

好,我们先进入第一个主题,来谈谈技术与政治文明的关系。这一部分,我主要带你看两样军事技术,或者说两件武器,也就是弩和火枪,看看它们是如何影响中国和欧洲的政治走向的。

你可能会纳闷,要谈技术与政治,为什么要选两样武器呢?这一方面当然与张笑宇本人的学术兴趣有关,他是一个军事迷,对武器和战争素有研究,在书里,他提到弩、火枪、机枪、坦克、原子弹等多种武器,也提到东西方历史上的诸多战争,以及由战争引发的政治变革;另一方面,从根源上讲,不管是冷兵器时代,还是热兵器时代,军事实力往往决定着政治权力的最终归属,也就是所谓的“枪杆子里出政权”,所以,武器和政治从来都是不可分割的。

那么,武器和政治究竟有什么关系呢?你可能会说,这很简单,谁掌握了更先进的武器,谁就能打赢战争,从而抢夺更多的权力。乍一看,好像确实如此,但如果深入历史现场,你就会发现,技术与政治、技术与权力的相互作用过程,是非常微妙复杂的,里面藏着无数魔鬼般的细节,绝非简单的谁决定谁,谁影响谁。

我们先来说说弩,你能想象这项技术与中国的大一统有关吗?

两千多年前,秦灭六国,建立了中国历史上第一个中央集权王朝。中国为什么能在如此广袤的土地上建立大一统王朝,一直是史学界争论的焦点议题之一。

有人说,这是因为中国处在一个相对封闭的环境中,被沙漠、戈壁、高原、雪山、海洋包围和隔绝,因而能形成一个相对独立统一的政治体;也有人说,这是因为儒家文化的传播,人们奉行忠君爱国的纲常伦理,偏爱秩序和稳定;也有人说,这是因为春秋战国时期战争频繁,人们需要一个强力政府来终结战争;还有人说,这是因为中国经济以农耕为主,发展农业需要大规模兴修水利,这需要动员大量人力来完成,这为集权政府的出现奠定了基础。

你看,这些解释分别从环境、文化、军事、经济角度出发,好像都不无道理,但张笑宇从技术角度,给出了一个完全不同的解释。他认为,秦朝的大一统与一种远程投射武器,也就是弩的发明,有很大关系。

中国人常把“弓弩”并称,但实际上,弓和弩有一个本质区别:弓依靠的是人的身体力量,拉弓射箭需要巨大的臂力,普通人如果不经过长年累月的训练,是没办法胜任弓箭手的职责的。而弩依靠的是机械装置的动力,它不仅有瞄准和测距装置,更重要的是它更为省力,原本不善作战的平民,只要经过短暂的训练,就能够熟练地使用弩,与正规军抗衡。

训练难度降低意味着什么呢?它意味着政府有更强大的军事动员能力,不再全部依靠正规军,在战事发生的时候,平民百姓,无论男女老幼,都能够被随时调往战争前线,壮大军事实力,从而增加战争中的胜算。

在战国时期,最擅长用弩的并不是纯粹意义上的战士,而是墨家学派的成员。在秦献公时期,秦国就开始与墨家合作,墨家不仅仅给秦国带来一套军事战术,更是扣动了秦国变法的“扳机”,秦国从此由弱变强,这种影响主要体现在两个方面:

一方面,弩的运用大大提高了政府对人口和经济的管理能力,墨家提出“一伍连坐”制度,就是以五个人为一个单位,对平民进行统计和管理,在战时进行动员和组织,这个设计的初衷是杜绝敌方奸细的混入。但这套“战时管理办法”,后来成为商鞅变法的重要内容,演变成“什伍连坐”制度,这套制度把秦国改造成一个“军民合一”的国家,政府征兵和征税的能力都空前提高,并逐渐建立起统一管理的户籍制和郡县制。

另一方面,弩的运用让平民也有机会获得军功,此前秦国国君受到外戚、宦官和权臣的围攻,但从秦献公以后,几代国君厉行改革,从平民中提拔精英,对翦除传统的贵族势力起到重要作用,这改变了国家的权力结构,强化了王室的权力。在具备强大的动员能力和科层制管理能力之后,秦国的经济和军事实力迅速崛起,最终横扫六国,开创了大一统王朝。

古代中国建立科层制政府,依赖的关键军事技术是弩,那么,近代西方国家建立官僚体系,是否有同样的技术契机呢?作者认为有,这项技术就是火枪。

我们都知道,火药是中国的“四大发明”之一。在中世纪,中国人发明的火药和手铳传到欧洲,欧洲人随后发明了火枪。早期的火枪性能很差,比如枪支容易堵塞炸膛、火药容易受潮变质、发射速度慢、射程近、射击精准度差,所以实战效果并不理想。1595年,英国议会甚至专门举行了一场辩论,讨论火枪与长弓的优劣,结论是火枪并没有明显的优势,但为何最终火枪还是取代了长弓呢?

这与弩的流行有异曲同工之妙,因为火枪有一个很大的优点,那就是它对身体力量的依赖程度比长弓小。长弓手需要长期的训练,还要充足的食物来保障体能,一旦吃不饱,就拉不动弓,但火枪手的训练难度小,需要投入的成本更低,各国政府可以把大规模的平民动员起来,集结成庞大的、有战斗力的现代军队。

那么,火枪是如何推动欧洲政治制度变革的呢?

在15世纪的欧洲战场上,最强大的军队是由骑士组成的重骑兵。当时的欧洲王国普遍实行封建制度,国王分封领地给贵族,贵族分封给骑士,骑士认贵族为领主,一旦国王或贵族有难,骑士就要统领军队,替领主出征。一个重骑兵需要配备三匹常备马,还有铠甲、长矛等武器装备,投资成本非常高,而国王对重骑兵的过分倚重,又会导致贵族和骑士的话语权过高,继而威胁到王权。而火枪技术的运用,为国王扩大兵源、组建以平民为主的常备步兵创造了可能。

这会导致什么后果呢?首先,是参战人数大大增加,战争的伤亡规模和惨烈程度,比冷兵器时代大幅提升,骑士时代的战争规模都比较小,但火枪时代大量平民被派往战场,成为“炮灰”;其次,是由国家供养的近代化常备军开始建立;再者,国家摆脱了对骑士阶级的依赖,开始把统治基础直接建立在平民之上,国家对人口和财政的管理越来越现代化、精细化;最后,也是最重要的一点,它引发了资产阶级革命。

在等级森严的封建制度中,原本政治地位较低的资产阶级得以崛起,一个重要原因就是,国家常备军需要高昂的军费来维持,而国王向贵族加征赋税通常会受到很大的阻力,在火枪普及之后,国王为了筹集军费,开始绕过贵族,通过贷款等手段从工商业新贵手中获得资金支持。这些新兴的资本阶级,也就此成为一股新的政治力量,他们开始在议会中获得席位,不断争取更好的法律环境,扫清产业发展的障碍。

资产阶级势力的不断壮大,成为欧洲立宪革命的基础,从尼德兰革命到英国光荣革命,一系列资产阶级革命的爆发,推动了欧洲政治制度的变革。资产阶级获得了更多的权利和自由,政治权益的扩大,又为经济的进一步繁荣创造了可能。

通过弩和火枪的例子,我们可以看到,技术在政治层面可能引起的连锁反应——一项技术的革新,可以改变国家动员方式,继而影响社会结构和治理模式,最终导致政治制度的彻底变革。可见,技术对政治文明的塑造作用,绝对不容小觑。

说完技术与政治,第二部分,我们再来谈谈技术与经济,看技术是如何推动经济繁荣,又如何受到经济制约的。这一部分主要讲三项技术,分别是蒸汽机、化肥和育种技术。

蒸汽机的鼎鼎大名你肯定听过,它让18世纪的英国率先启动了工业革命,实现了经济的空前繁荣,成为了“世界工厂”。在中学历史教科书里,关于蒸汽机的准确表述,是英国人詹姆斯·瓦特“改良”了蒸汽机,使人类由此进入了“蒸汽时代”。

那么问题来了,蒸汽机到底是谁发明的?从发明到改良,人类用了多长时间?蒸汽机为何具有推动工业革命的魔力?这些问题的答案,可能会让你大吃一惊。

其实,蒸汽机不是近代的产物,而是早在两千年前就被人发明出来了。在公元1世纪,古罗马的数学家和物理学家希罗,就发现了蒸汽的动力原理,并且写出了一本《气动力学》,对蒸汽原理进行了阐述。不仅如此,书里还介绍了很多利用蒸汽原理制作的机械装置,比如在蒸汽装置下自动转动的神像、自动开启的神庙大门,还有“汽转球”,也就是用蒸汽原理来转动一只球。只不过这些都是用于表现宗教“神迹”或者供人娱乐,没有什么“实用价值”。

我们不妨想象一下,如果蒸汽动力在当时得到大面积应用,那么,人类的工业革命就会提前两千年,世界历史就会被彻底改写。然而,为什么希罗没有把蒸汽变成一种普遍应用的动力呢?是他所观察到的蒸汽原理还不够深刻全面吗?作者认为不是。

1679年,法国物理学家丹尼斯·巴本重新发现蒸汽原理,并设计了近代的第一台蒸汽机模型,他所观察到的原理并没有比希罗先进太多。到1769年,瓦特改良蒸汽机,前后不过相差90年时间。而且,瓦特改良的蒸汽机,也不是我们后来熟悉的驱动轮船和火车的蒸汽发动机,它所能实现的,不过是上下往复抽水而已,但在当时已经能够广泛提高生产效率。

作者认为,在希罗的时代,蒸汽机之所以没能成为一种普遍动力,除了材料技术和机械技术还不足以支撑之外,更重要的是,当时的人不需要这种“新动力”。古罗马实行奴隶制,奴隶是“会说话的工具”,而且,奴隶的价格非常低廉。罗马贵族通过使用奴隶在庄园里劳动,就可以享受非常奢侈的生活,他们完全没有必要去投资研发或者改进蒸汽动力。所以,即便当时希罗发明出了比较先进的蒸汽机,也不会有任何市场竞争力。

市场需求是技术进步的关键动力之一,说白了,就是要有人为技术买单,技术才会有大规模研发和生产的可能,这是一条颠扑不破的经济规律。跟丹尼斯·巴本同时期的,还有德意志、意大利和英国的很多工程师,都在从事蒸汽机的研发工作,但为何最后只在英国得到大规模应用?同样离不开这条规律。

当时的蒸汽机做功的效率并不高,它需要消耗大量的煤,所以,最适合使用蒸汽机的地方就是煤矿。煤矿为蒸汽机提供燃料,蒸汽机被用于给煤矿抽水,防止矿井透水发生坍塌事故。在工业革命前,英国已经是欧洲经济增长最快的国家之一,它的城市化程度高,煤炭需求量巨大,因而,英国的煤炭工业也是全欧洲最发达的。在1700年前后,英国煤炭产量占全欧洲的80%。庞大的煤炭产业,为蒸汽机技术创造了很好的应用市场,煤矿主既有经济能力支付蒸汽机的开支,也愿意投入资金和人员改良技术。

在瓦特改良蒸汽机后,蒸汽动力逐渐被应用于轮船、车辆、火车和机械生产,创造了第一次工业革命的经济奇迹,这也是人类第一次看到技术对经济的巨大推动力。

蒸汽机推动工业革命,那么,近代的农业革命又是由什么技术推动的呢?作者认为,最主要的是化肥和育种技术。

在人类文明漫长的演化历史中,农业技术的进步一直十分缓慢。直到1903年,德国化学家弗里茨·哈伯发明了人工合成氨的办法,这让人们可以以很低的成本制造氮肥,氮肥的使用可以大幅提高农作物的产量,这才算迎来了农业生产技术质的突破。随后,随着遗传学等生物科学的发展,科学家在育种方面也不断取得成绩。化肥和育种技术的进步,带来粮食产量的持续增长,继而引发了20世纪的人口大爆炸。从1900年至今,全世界的人口从16.5亿增长到78亿多人,短短一百多年时间,人口增长超过了60亿。

农业技术进步带来人口增长和经济繁荣,表面上看顺理成章,但如果细想一下,你可能就会产生疑问,这些技术突破是在欧美等少数发达国家取得的,那它们是如何迅速推广到全世界的呢?难道就没有出现类似于贸易保护主义的技术保护政策吗?这个问题看似简单,但实际上,它的背后是一场精心设计的大国博弈。

上世纪20到40年代,美国以沃伦·汤普森为代表的一批人口学家,提出了所谓“人口—国家安全理论”,认为人口过剩会引发资源枯竭和饥荒,从而导致政治动荡和叛乱;而在这种政治动荡中,主张土地改革、均分财富的左翼政党会赢得支持,如果它们上台,将会对美国利益造成重大威胁。因此,美国为了自身的利益,应当把问题消灭在萌芽状态,向发展中国家输出农业生产技术。

这套理论后来被美国的决策层接受,1941年,美国开始对邻国墨西哥发起农业援助,派出育种学家前往墨西哥考察,并建立研究基地,传播小麦育种、灌溉工程修建和现代农业种植技术。从1940年到1965年,墨西哥的人口从1976万增长到4534万,预期寿命从39岁提高到60岁。

二战结束后,美国总统杜鲁门将墨西哥的成功经验归纳为“第四点计划”,宣布美国将对广大发展中国家实施技术援助,以对抗苏联阵营的崛起。此后,在长达半个世纪的时间里,美国在印度、菲律宾、巴西、伊朗乃至英国,都进行了持续的技术推广努力,后来被称为“绿色革命”。这场革命涉及的国家有几十个,涉及的人口达到20亿。

化肥和育种技术的普及,确实促进了当地的人口和经济增长,但也使得大量发展中国家的粮食生产,更加依赖跨国公司的技术供给,对全球的政治经济格局产生了极为深远的影响。至于如何看待这种影响的利弊,见仁见智,那是一个值得反复讨论的话题。

回到前面那位合成氨的化学家弗里茨·哈伯的故事,他为人类做出了巨大贡献,因此被授予诺贝尔化学奖。但在一战中,他担任德国化学兵工厂厂长,负责研制和生产化学武器,他制备的毒气在一战期间造成了大规模的伤亡。后来在纳粹上台后,他为自己的所作所为付出了代价,身为犹太人,他的数名亲属最终死于纳粹的毒气室,杀死他们的毒气正是哈伯实验室的研究成果之一。他的大儿子因为对父亲的工作感到愧疚而自杀,他本人也流亡国外,成为他所热爱的祖国的清除对象。

哈伯的经历令人唏嘘,但也让我们看到一个惊人的事实,那就是人类的技术进步,有时候会掌握在一两个关键科学家和技术人员的手里,他们的选择可能造福人类,也可能为人类带来巨大灾难,这就是技术对文明的致命影响力。

从本质上来说,技术是中性的,技术只有先进与落后的区别,没有善恶之分。有善恶之分的,是发明和使用技术的人类。前面提到的政治、军事和经济领域如此,第三部分我们要谈到的文化领域同样如此,我们不妨以大家比较熟悉的古登堡活字印刷术为例。

15世纪,德国商人约翰内斯·古登堡发明了活字印刷术,这项技术大大提高了印刷的效率和质量。古登堡创办的印刷厂,最早印制的是拉丁文版的《圣经》,即便以今天的标准来看,它的印刷效果也堪称精美,在当时,更是得到教皇的称赞。尽管如此,古登堡本人却没有因为这项技术赚到钱,因为当时绝大多数普通人是读不懂拉丁文的,能读拉丁文的只有教会中的神父和大学里的教师,所以印刷的数量很少。而且,一本《圣经》只要保存得当,可以用上几十年。再加上人工和纸张成本高昂,以及与投资人的纠纷,最后,古登堡破产了。

这再次印证了前面提到的市场铁律,没有足够的市场支持,即便是一项跨时代的技术,也不一定会有好的命运。但幸运的是,古登堡印刷术没有重复古罗马时期蒸汽机的命运,这项技术被他的同行们发扬光大了,而且,可以说,它彻底改变了人类文明的进程。

为什么古登堡没赚到钱,而他的同行们赚到钱了呢?因为他们碰巧遇到一个重大商机。在当时,活字印刷术要想赚钱,必须满足几个条件:耗费纸张少,印刷周期短,市场需求大,还有,印刷的主要内容是文字而不是图像,否则还是没办法跟传统的雕版印刷竞争。巧合的是,刚好就有这么一种印刷品同时满足这几项要求,那就是教会订制的“赎罪券”。

我们今天都知道,赎罪券是教会用来敛财的一种手段——信徒购买赎罪券,就可以被上帝赦免罪过,死后灵魂得到解脱,不必再加入十字军。用当时的话说:“当你为某个炼狱中的灵魂捐献银钱,投进捐献箱,发出叮当一响时,这个灵魂就从炼狱中应声而出。”通过赎罪券聚敛而来的钱财,基本上都进了教堂的小金库,用以翻修神殿,修建图书馆,或者成为某些主教的私产。在15世纪欧洲的印刷品中,有三分之一是赎罪券,据推算,当时至少印制了200万张赎罪券。印刷厂的老板和工人们,也都成为教会敛财的帮凶。

这种局面,直到16世纪马丁·路德倡导的宗教改革后,才得以改变。而马丁·路德的宗教改革,也大大借助了活字印刷术的力量。他在德意志维滕堡主教堂的大门上,张贴了一份用拉丁文撰写的、以反对赎罪券为主题的《九十五条论纲》,随后大量印制这份文件,并寄送给宗教界和知识界人士。他的举动很快受到公众的支持,随后,他干脆用德语写了一份简易版的宣传册,把自己的主张传播给更多普通民众。

宣传册上的观点简洁明了,但足以震撼当时的教廷和信徒,比如:原罪不能被救赎;赎罪券根本不能帮你改善自己的道德;与其通过捐助修庙,还不如通过努力工作来帮助他人。你看,随便哪一条,对当时的信仰体系,都能够产生巨大冲击。

马丁·路德不仅是一位宗教改革家,还是一个营销天才,他甚至出版了很多儿童都能理解的入门读物,告诉人们如何培养自己的子女成为虔诚的教士。这些小册子跟赎罪券一样,短小精悍,印刷周期短,成本低,市场需求巨大,不断被重印,影响力很快就越过国境,引发了席卷全欧洲的宗教改革风潮。

到1517年,马丁·路德已经成为古登堡发明印刷机之后销量第一的作者,而且,他把这项记录一直保持到16世纪末。不过,他本人并没有从中得到商业回报,不是不能,而是他不愿意被利益所绑架。他还把《圣经》翻译成德文版,让德意志的信徒可以直接阅读,而不必再受到教会和神父的控制,他主张人人都可以成为祭司,在上帝面前,一般的信徒和教士没有任何区别。“信徒皆祭司”,随即成为新教的基本信条。

欧洲宗教改革是一场划时代的大事件,印刷术的发明为它提供了技术支持,宗教力量也反过来挽救了印刷术,这是技术和文化互相成就的一个经典案例。像这样的例子,在历史上还有很多。

《技术与文明》是一部技术史著作,这本书让我们看到,技术如何推进了文明的进步;也让我们看到,技术如何把成千上万的人送进战争的绞肉机、关进毒气室、实施大灭绝。

用作者的话说,“我们今天已经拥有为数十亿人提供粮食的能力,但也拥有毁灭数十亿人的生命,以及掌握数十亿人的数据、操控其生活与思想的能力。”

生活在一个被技术彻底重塑的时代,或许是我们这代人的幸运,但是,我们在享受科技带来的繁荣和便利的同时,也面临着前所未有的特殊危机。我们要时刻提防有人利用技术作恶,因为,在现有科技的巨大作用力下,一旦作恶,就可能给人类带来不可挽回的伤害。

所以作者说,我们必须像启蒙时代的思想家劝诫国王一样,去劝诫那些科技专家,去重新探讨技术时代的社会契约,去思考避免科技巨头滥用技术的方法。如果不这样做,我们就无法排除人类历史上最大也最坏的危机,那就是以进步为名,迎来完全不受控制的技术灾难。

撰稿、讲述:徐学勤脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.在一些关键的历史时刻,技术可能会决定战争的胜负、权力的归属、制度的变迁、经济的兴衰、文化的传播,改变人类命运的走向。

2.一项技术的革新,可以改变国家动员方式,继而影响社会结构和治理模式,最终导致政治制度的彻底变革。

3.市场需求是技术进步的关键动力之一,要有人为技术买单,技术才会有大规模研发和生产的可能。