《托马斯·克伦威尔》 裴鹏程解读

《托马斯·克伦威尔》| 裴鹏程解读

关于作者

特蕾西·博尔曼(Tracy Borman),赫尔大学历史学博士,现任英国历史皇家宫殿的联席馆长、遗产教育信托基金会的首席执行官。著有《玛蒂尔达:征服者的妻子,英格兰的首位王后》《女巫:一个关于巫术、丑闻和诱惑的传说》《伊丽莎白身边的女人们:朋友、对手和塑造了童贞女王的敌人》等书。

关于本书

托马斯·克伦威尔作为一位不择手段的阴谋家,不惜一切代价攫取权力而广受唾骂。这本传记从一个不同的角度展现了这位历史上最臭名昭著的人物之一:一个充满爱心的丈夫和父亲,一个极度忠诚的仆人和朋友,以及一个在英国转型时期扮演着关键角色的改革者。

核心内容

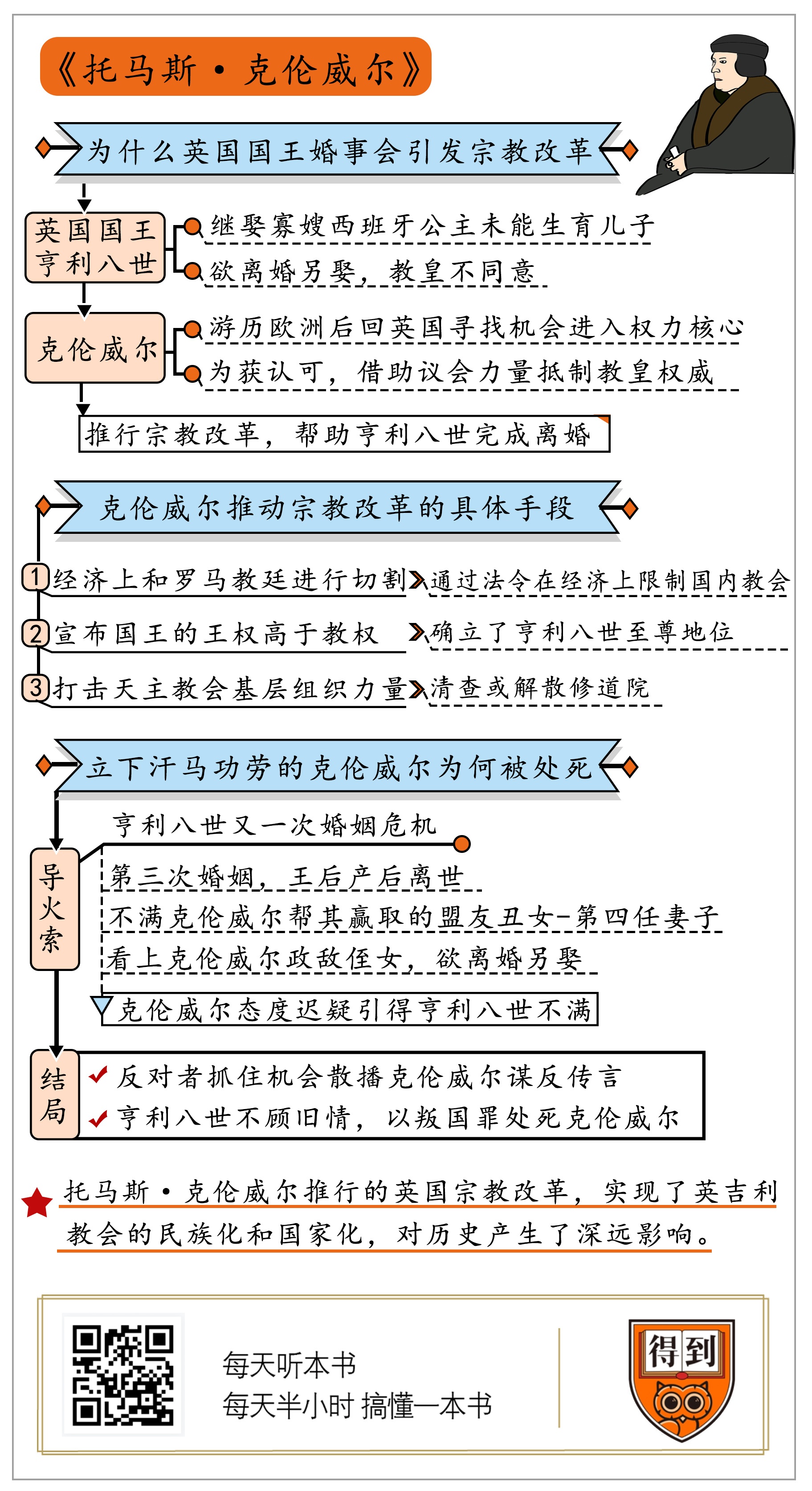

第一,为什么英国国王的一桩婚事,竟然会引发英国的宗教改革?

第二,克伦威尔是怎样代表王权,与罗马教廷的势力做斗争的?

第三,为国王立下汗马功劳的克伦威尔,为什么会被处死?

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你分享的书是《托马斯·克伦威尔:亨利八世最忠诚的仆人鲜为人知的故事》。听这本书的名字,你肯定会问,托马斯·克伦威尔是谁呢?

先来问你一个问题,你认为在人类现代化进程中,哪个国家扮演的角色最重要呢?答案很可能会聚焦在英国这个选项上。

因为英国是现代世界的原型库和推动者,现代工厂、中央银行、现代贸易规则、现代法律、现代议会制度,这些现代社会的基本元素都来自于英国。不过,看一下地图,你就会发现英国的面积只比我国的广西大一点,那为什么这样一个弹丸小岛国能够迸发出那么大的生命力呢?

无论你给出什么样的解释,都一定绕不开英国崛起道路上的第一站,“宗教改革”。经历改革后,英国才逐渐变成真正的独立国家,才大胆地走向海洋,才有了“日不落帝国”的故事。

那英国为什么会进行宗教改革?今天要为你介绍的这本书《托马斯·克伦威尔》,就为我们提供了一个了解英国宗教改革的全新视角。英国宗教改革发起的直接原因,你肯定想不到,竟然是英国国王的离婚案。而这场离婚案与一个人密不可分,那就是今天的主人公托马斯·克伦威尔。他不仅是国王离婚案的主要操盘手,还是英国宗教改革的设计师。所以,这本书并没有像其他解读英国宗教改革的作品一样,用上帝视角进行宏观描述,而是通过一个个有血有肉,跌宕起伏的故事,帮我们看到历史必然性背后的那些真实事件有多么偶然。

下面,我们就以克伦威尔这个人物为切入点,分三部分来讲述英国宗教改革的来龙去脉。

首先,为什么英国国王的一桩婚事,竟然会引发英国的宗教改革?

其次,克伦威尔是怎样代表王权,与罗马教廷的势力做斗争的?

最后,为国王立下汗马功劳的克伦威尔,为什么会被处死?

第一部分,我们就来谈谈,英国宗教改革是怎么发生的,这与国王的婚事,以及克伦威尔个人有什么关系?

先来介绍一下主人公。说到克伦威尔,你可能首先会想到17世纪英国革命期间下令处死国王的那位奥利弗·克伦威尔(Oliver Cromwell)。今天的这位托马斯·克伦威尔(Thomas Cromwell)要比他早一百多年。其实,两位克伦威尔之间不仅有血缘关系,还有财产继承关系,而且今天这位克伦威尔对历史的影响可能会更大。原因我们刚才已经提到,托马斯·克伦威尔是英国宗教改革的推动者。

不过,要想知道今天这位克伦威尔到底做了什么,你需要先了解一下当时的大背景。时代背景其实有点复杂,但是总得来说,可以概括为两点:英国国王亨利八世的婚事以及欧洲宗教改革。我们结合克伦威尔的早期情况,带你了解一下。

克伦威尔出生于1485年,这个年份对于英国来说意义重大。这一年,亨利七世结束了金雀花王朝对英国三百多年的统治,开创了都铎王朝。这标志着英国中世纪的结束,近代历史的开始。克伦威尔就主要活动在都铎王朝的第二任国王亨利八世统治时期。

来看第一个背景信息,亨利八世的婚事。亨利八世是亨利七世的第二个儿子,按理说,他并没有机会成为国王。但由于哥哥在担任王储的时候就去世了,亨利八世这才有机会接过父亲的王冠。而他“接过”的不只有王冠,还有他的嫂子。听起来很奇怪,这是怎么回事呢?

亨利八世的嫂子是西班牙公主,“阿拉贡的凯瑟琳”。由于亨利八世的哥哥结婚仅仅五个月就过世了。为了继续保持与西班牙之间的友好关系,亨利七世说服18岁的儿媳妇凯瑟琳留在英格兰,与12岁的二儿子亨利订婚。

不过,按照《圣经》的说法,亨利八世娶寡嫂凯瑟琳,这种结合是违背神意的,上帝会降罪于这对夫妇,让他们没有儿子。但出于政治目的,英国和西班牙联手上演了一出好戏。凯瑟琳声称自己虽然与亨利七世的长子结了婚,但并没有圆房,所以婚姻无效。而凯瑟琳的母亲,也就是西班牙王后,也特地为这件请求教皇豁免。这样,亨利八世才得以和寡嫂订婚。请注意,这件事将为接下来的一连串故事埋下伏笔。

再简要介绍一下第二个背景信息。让我们把目光投向不列颠岛外,15世纪末、16世纪初的欧洲正在发生着巨变。达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗等一大批巨匠把文艺复兴推向高潮。思想解放运动正在从意大利向北部的欧洲各国扩展。克伦威尔正是成长于这个时代,他在年轻的时候曾经游历欧洲各国,并在1517年返回英国,开始了他在英国的事业。

请注意,1517年也是西方历史上特别重要的一个年份。这一年,在神圣罗马帝国,一位叫马丁·路德的神父发布了名为《九十五条论纲》的布告,拉开了欧洲宗教改革运动的帷幕。新一轮的思想解放运动伴随着政治革命和军事冲突在欧洲轰轰烈烈地展开。

好,到现在国王婚事和宗教改革这两个主题都已经出现了,接下来,我们书归正传。

1517年克伦威尔回到英格兰后,一直寻找机会挤进权力的核心圈,后来他终于等到一个机会。

还记得刚才提到的亨利八世续娶寡嫂的事情吗。这时,国王已经与凯瑟琳结婚多年。凯瑟琳虽然生育多次,但只有一位女儿活了下来。王后已经年过40,在那个平均寿命只有35岁的年代,王后已经不大可能再生下孩子。这似乎应验了《圣经》的预言,亨利续娶寡嫂就会没有儿子。在当时,没有男性继承人,对于统治者来说是非常危险的。所以,亨利八世必须要找到一位能够为他生下男性继承人的年轻女性。

凯瑟琳王后的身边有一位侍女,叫安妮·博林。国王早已对这位芳华正茂的女子蠢蠢欲动,安妮看到了机会,不过她并没有主动靠近国王,反而欲擒故纵,刻意与国王保持一定距离。很快,堂堂国王变成了一个害相思病的青年,他甚至产生了与王后凯瑟琳离婚的念头,并在1527年年底,承诺要娶安妮为妻。

为了达成离婚再娶的目的,亨利八世想尽办法,但一直没能如愿。本来国王续娶寡嫂,就已经违背《圣经》,费了那么大劲才取得教皇的豁免。但如今,国王又要离婚再娶,这样的事情传出去,该有多荒唐。更重要的是,与王后离婚必然会影响到英国与欧洲各国的外交关系。即使这些亨利八世都不管,那也得找一条说得过去的理由吧。因为王后没有生出男孩儿吗?在当时看来,这显然不能构成一个信奉天主教的英格兰国王必须离婚再娶的充分条件。

这时候,克伦威尔意识到:要想获得国王的认可,他需要在国王的离婚案上取得突破。不过,在基督教世界,国王的离婚大事需要经手罗马教廷,但教皇已经亮明态度绝不同意。这条路堵死了,还有什么办法呢?

克伦威尔想到一条新的途径,也是个一劳永逸的办法——从后人的角度看,这将永远改变英格兰的政治宗教面貌——那就是借助国内议会的力量抵制教皇权威。

在克伦威尔的精心谋划之下,英国的宗教改革正式启动。经过一系列的王权与教会的严酷斗争。最终,亨利八世被认定拥有高于罗马教廷的无上权力,他的婚姻当然也不受罗马教皇的限制,亨利八世如愿以偿,迎娶了新王后。克伦威尔也凭借他为亨利八世立下的汗马功劳,成为英国的一代权臣。1531年9月,他入职英国的国家权力中心,枢密院(Privy Council),他也是其中唯一一个出身平民的人。

那克伦威尔是怎么做到这一切呢?接下来,我就重点来讲,克伦威尔具体采取了哪些手段来推动宗教改革,并借此达成他的目的。

在国王的授意下,从1530年开始,克伦威尔组织了一群法学专家开始做一项工作。他们遍查《圣经》等经典,来论证英国国王管辖国内教会的合理性,为亨利八世摆脱教皇束缚寻找根据。同时,克伦威尔也在策划“宗教改革议会”(Reformation Parliament),这相当于是一个专门负责推动宗教改革的权力机构,也是克伦威尔进行宗教改革的主要抓手。

克伦威尔进行宗教改革的第一步,就是从经济上和罗马教廷进行切割。

为了达成目的,克伦威尔最直接的动作,就是引导第一届“宗教改革议会”通过法令在经济方面限制国内教会。很快,最高法院以教会不遵守法令,蔑视王权而起诉了全体英格兰神职人员,要求他们上缴罚款。

这个理由还真不是凭空捏造。在15、16世纪之交,英国教会拥有的地产占了英国总地产的三分之一,年收入达到2.7万镑,而当时王室收入才只有1000镑。亨利八世作为国王看着英国土地上这一帮子吸血鬼,怎么能受得了。而英国教会背后是罗马教廷。况且教会人士也不像他们宣传的那样,是上帝的天使。他们滥用教权,干涉国内的司法活动,买卖教会职务腐败盛行,看来整治教会势在必行。这都给了克伦威尔发动攻势提供了很好的借口,既能解决国王的婚事,又具有正当性,还帮亨利八世解决了关键的经济问题。

当时欧洲天主教会系统有个传统,新一任的主教在得到教皇任命后,他要把第一个月的俸禄上缴罗马教廷,这个传统不断强化了罗马教廷与欧洲各国教会之间的密切关系。对此,改革议会通过法案,以后英国主教不得向罗马教廷上缴俸禄。不仅如此,后来议会还通过法案,解除了英国普通民众向罗马教廷缴纳金钱的传统义务。也就是说,教皇在英格兰的财源被切断了。

除了在经济上和罗马教廷进行切割,克伦威尔接下来的第二步,就更加釜底抽薪,就是宣布国王的王权,高于教会的教权。

1533年,在克伦威尔的组织下,第四届宗教改革议会召开,一部名为《禁止向罗马教廷上诉法案》的文件通过,这部法案被后世看作是“克伦威尔立法的杰作”。来看看法案说了什么。

法案宣称“英格兰是一个帝国,国王是教俗两界的最高领袖,对臣民的身体和灵魂有绝对的统治权”。换句话说,国王的任何臣民,当然也包括王后凯瑟琳,都不能把罗马作为更高权威来发起申诉。到这里,亨利八世被认定拥有无上的权力。在随后的改革会议上,有两份具有历史意义的法案被通过。一份名为《至尊法案》,听这个名字你就知道它不一般。法案规定国王是“英格兰教会最高领袖”,他和他的继承人“拥有绝对的权力和权威”。同时,议会还通过了新的《叛国法》。法案规定,任何人只要胆敢谈论反对王室,都将被视为叛国,他们会被投入伦敦塔,甚至流放国外。对于英格兰北部、爱尔兰、威尔士等远离伦敦的地区,这些法案也得照样严格执行。借着这个机会,克伦威尔把国王的权威推行到全国,强化了国王在全国各地的影响力。

另外,议会还对英国教会干涉司法的行为进行了批评。针对教士的抗议,克伦威尔反驳,“你们是怎么向教皇宣誓效忠的,又是怎么向国王宣誓效忠的。你们使用的誓词都赤裸裸地体现了,你们对教皇要比对国王更忠诚。那你们到底是教皇的子民,还是国王的子民?”英国教会被迫低头,放弃了教会的立法职能,承认了亨利八世的最高立法地位。

这套组合拳打出来,效果突出,不仅把原来流向罗马教廷的钱转入了英国王室金库,增补了国家财政,还确立了亨利八世的“至尊地位”。克伦威尔也因办事得力升任首席大臣。

国王的无上权威正式确立下来了,不过,在当时的英格兰,宗教的影响力早已渗入到了上上下下整个社会系统,要想真正推进宗教改革,必须要从底层做起。

克伦威尔进行宗教改革的第三步,就是打击天主教会在英国的基层组织力量,也就是修道院。

在克伦威尔看来,这些修道院都是教会系统的毒瘤,必须得一一摘除。英格兰当时有600所修道院,遍及全国各地。这些修道院是王国最大的土地拥有者,房产地产合计起来甚至超过了国王本人。这些修道院本应该承担起教育、医疗、济贫工作。但到克伦威尔年代,大多修道院已经沦为恶习和贪腐之地。所以,克伦威尔开始着手清查修道院地产,解散臃肿的修道院组织,同时审判贪腐的修士。

除了大的修道院,克伦威尔也不漏死角地清查了规模较小的修道院。1536年,第七届改革议会通过了《解散修道院法》。这一次,很多规模较小的修道院被陆续解散,理由仍然是修道院效忠教皇背弃国王。这部法律对英国社会产生了极大的震动,也把英国的宗教改革推向了深水区。

回顾一下,克伦威尔从三个方面推进宗教改革,一是从经济上和罗马教廷进行切割,二是确立王权高于教权,三是打击天主教派的基层组织。这些措施把英国的宗教改革推向了深水区,当然也引发了极大的矛盾和反弹。权倾一时的克伦威尔,最后也成为了这种矛盾斗争的牺牲品。这是怎么回事呢?

你肯定想不到,矛盾的导火索,竟然是亨利八世的又一次婚姻危机。

几年前,在克伦威尔的努力下,亨利八世摆脱了凯瑟琳,与年轻的安妮·博林结合。那亨利八世是不是就可以安安稳稳等待王子降生呢。很快,孩子出生了,不过不是王子,而是一位公主。回想一下,亨利八世冒着天下之大不韪,颠覆了英格兰的宗教和政治传统,与相处多年的王后凯瑟琳离婚,这一切不就是为了获得一个男性继承人嘛。折腾这么多,最后却只等来一个女儿。亨利相信,上帝已经表明心意,这场新婚是被诅咒的。不过,亨利八世到这时并没有绝望,毕竟安妮·博林还年轻,或许以后还有机会。

几年后,安妮·博林又一次怀孕,可是刚刚三个多月就流产了。亨利八世对于男性继承人的焦虑空前加剧。他又看上了安妮身边的一位侍女,打算开始一段新的婚姻。这个重任,又落在了克伦威尔肩上。

但是,就像当初把凯瑟琳拉下王后之位一样,必须要找到一条合适的理由。安妮没能给亨利产下儿子?你已经知道了,这不能算作离婚的依据。证明安妮与国王的婚姻是无效的?这招只对凯瑟琳有效。如果同样的戏再来一遍,国王必然会沦为全欧洲的笑柄。克伦威尔应该怎么做呢?

克伦威尔抓住了安妮的一个把柄,安妮一直以来举止轻浮,常常置身于一群爱慕她的男性中间。于是,克伦威尔开始默默收集证据。没过多久,安妮受到多项指控,比如通奸、乱伦、性变态等等。陪审团“不辱使命”,裁定安妮有叛国罪,将她送入伦敦塔。那些被指控与安妮有奸情的男性被砍头。国王与安妮的婚姻也被宣告无效,两天后,安妮也被处死。在安妮被砍头的那天,亨利八世就迫不及待与新欢订婚了。由于事情处理得干净利索,克伦威尔升任掌玺大臣一职。掌玺大臣,按照字面就是“掌管国玺”的官员,克伦威尔攀上了新的人生高峰。

掌握更大权力的克伦威尔继续推进宗教改革,他的目标是要建立一个纯洁神圣的英格兰教会。为此,他甚至越权要求每个教区的教堂,除了提供拉丁文《圣经》外,还要增加英文版。而且,他也要求教会的各项仪式要与传统的天主教有所区别。比如,克伦威尔就严厉抨击圣人崇拜,对天主教堂中陈列的圣像嗤之以鼻。这些行为激起了社会各个阶层的许多反对,上层人士认为他在擅权和专制,而下层民众的信仰习俗遭到冒犯。各处抗议酝酿为叛乱。反对的矛头指向了这位宗教改革的设计师,克伦威尔。

虽然叛乱后来被镇压下去了,但民众对于克伦威尔的怨恨只会更加深刻。在大家看来,他破坏了英格兰的社会传统。他是个独裁者,会毫不留情砍掉任何反对者的人头。但归根到底,他却只是一介平民。他现在所处的位置,是一个他的血统远远不应该达到的高度。

危机面前,克伦威尔又遇到一个机会。1537年,新王后在为国王生下一名男婴后染病去世。克伦威尔打算为悲喜交加的亨利八世开启另一段婚姻。

你或许会问,为什么国王要不停地结婚,已经有了王子,国王自己安度余生不是很好嘛。另外,亨利八世结过三次婚。三位妻子被休、被杀,以及产后去世,没一个有好结果。如果再开始一段婚姻,不会招人闲话嘛?

原因也很简单,在医疗条件较差的中世纪,儿童的死亡率是比较高的,作为一国之君,只有一位还在襁褓的男性继承人肯定是不踏实的,亨利八世还需要开始新的婚姻。不过,放眼欧洲大陆,亨利八世的婚姻劣迹已经震惊欧洲。而且选择了宗教改革的英国,也肯定不被传统的天主教国家所接纳。克伦威尔要从哪儿为国王寻找新王后呢?

克伦威尔看准了神圣罗马帝国下属的一个公国,这个公国同样也否定了教皇的权威,借这个机会,克伦威尔为英国找到一个新教盟友。

不过,克伦威尔这一次在处理国王婚事的时候,没有延续以往的顺利。亨利八世很不满,他埋怨克伦威尔为他找的第四任妻子既并不美貌,也不懂英格兰宫廷式恋爱游戏。当然,年近50的亨利早已大腹便便,眼窝深陷。但这丝毫不会影响他挑剔的眼光。他自己又看上了另一位妙龄少女。亨利八世再一次要求克伦威尔帮他了结当前的婚事。

这一次,克伦威尔面对的,是一个从未遇到的难题。结束国王现在的婚姻,就意味着失信于新教盟友,会给英国带来外交上的困境。而且,亨利八世看上的那位少女,恰好是自己政敌的侄女。如果将来她成为新的王后,克伦威尔可就在官场混不下去了。那如果违背国王命令,试着说服国王以国际大局为重,保持这段政治联姻,克伦威尔可能立刻就性命不保了。

对于克伦威尔的迟疑,亨利八世表现得越来越不耐烦。很多克伦威尔的反对者,终于抓住了机会。人们开始传言,克伦威尔当初是因为收取贿赂,才给国王介绍了一位“丑女”。另外,克伦威尔还有造反嫌疑,他私藏武器,门下还聚集了各类人才,分明是在蓄积力量,待机谋反。

1540年6月,克伦威尔被以叛国罪逮捕,他的宅邸被搜查。俗话说墙倒众人推,更多的罪名被罗织在他头上,比如聚敛了修道院财富、私通外国、违背王命。

一向支持克伦威尔的亨利八世是什么态度呢?面对着克伦威尔的哀求与辩护,国王并没有过多考虑旧情。由于身体原因、婚姻问题等各种烦心事,晚年的亨利八世变得喜怒无常。在对外方面,他也想弥合与天主教国家的关系,对内呢,面对社会各界对宗教改革的不满,他也需要一个人承担这些愤怒。

1540年的秋天,克伦威尔被处死。为他行刑的是一个“笨手笨脚”的刽子手。刽子手至少砍了三斧头,克伦威尔的头才终于和身体分开。甚至有传言,克伦威尔的政敌为了折磨他,提前将行刑人灌醉。行刑时,刽子手提着斧头竟然朝着克伦威尔的脖子足足砍了半个小时。

一代权臣克伦威尔落幕了,但英国的宗教改革已经开启,一场不可逆转的变化已经在发生,英国未来的历史将在一个新的界面上展开。你是否注意到,克伦威尔所有的改革举措,回归到起点,就是为了解决亨利八世的婚事。克伦威尔作为亨利八世“最忠诚的仆人”,或许他也未必能想到自己的所作所为,将会对历史产生那么深刻的影响。其实,重大的历史变革,往往起源于一些看起来很偶然的历史事件。

通过了解宗教改革在英国的艰难推行,你也会发现,在中世纪欧洲,宗教与王权之间密切纠缠。罗马教皇可以凭借教权影响各个国家的政治。宗教改革的重要目的,就是要摆脱教会控制,实现国家主权独立。借用著名史学家钱乘旦先生主编的《英国通史》中的一句话来说,都铎王朝的宗教改革,结束了中世纪英国二元权威并立的政治、社会结构,实现了英吉利教会的民族化和国家化。

不过,任何改革都不是一蹴而就的,亨利八世时期英国宗教改革只是发起阶段,英国要真正完成转型还需要进一步的努力。历史将这个重任交给了英国历史上一位最伟大的君主来完成,她就是亨利八世的女儿,伊丽莎白一世。在那样一个时代,伊丽莎白作为一名女性,她是如何成就自己,成就国家的呢?请关注下一本听书《伊丽莎白女王》。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.托马斯·克伦威尔不仅是国王离婚案的主要操盘手,还是英国宗教改革的设计师。

2.都铎王朝的宗教改革,结束了中世纪英国二元权威并立的政治、社会结构,实现了英吉利教会的民族化和国家化。