《打造消费天堂:百货公司与近代上海城市文化》 王雨解读

《打造消费天堂:百货公司与近代上海城市文化》| 王雨解读

关于作者

作者连玲玲,美国加州大学尔湾分校历史学博士,师从彭慕兰,中研院近代史研究所研究员,研究领域为妇女史,城市文化史。

关于本书

这本书的重点是生活中常见的百货商店,切入点很小,但讨论的话题具有非常深远的历史和现实意义。它告诉我们,一些宏大理念之所以能够落地生根,一些深刻的社会变革之所以能够悄然发生,其秘密可能就隐藏在这毫不起眼的一次又一次的消费行为之中。这个观点和支撑它的方法论不仅对学者们提供了新的思考近代中国城市史的可能,也可能会对正在努力思考当下消费模式与创新的你提供一些启发。

核心内容

百货公司的出现,不仅代表一种新的商业形式的诞生,还有赖于报纸等现代媒体为其提供了新的传播渠道。与此同时,在微观层面,玻璃橱窗和“廉价部门”的大量使用改变了消费者与商品之间的关系,并由此生出新的视觉文化和互动机制。种种因素的汇合,不但制造出商业上盈利,还同时推动了人的解放和观念的更新。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的书,叫《打造消费天堂》,它的副标题是“百货公司与近代上海城市文化”。

前一段时间,我出差去上海,住的地方离南京路步行街不远,所以每天都路过这里。我有一种感觉,街道两旁那些巨大的玻璃橱窗和精致的布景,设计真的很精美,就好像在跟我说话一样,让人情不自禁,想去消费一把。可是,消费完了,回到家呢?很可能忍不住开始后悔。

究竟该怎么理解这种心理呢?听起来,这好像是一个心理学研究的课题。我们今天要说的这本书,会从历史的角度为你提供一种新的解释。它的作者连玲玲,是城市和文化史专家,现在是台湾中研院近代史所副研究员。她在加州大学尔湾分校获得历史学博士,师从美国著名学者彭慕兰。

连玲玲认为,20世纪初,中国人的消费观念出现了一个重大的变化:人们开始从珍惜节俭转向崇尚消费。转变的原因主要有两个:一个是百货公司的出现,另一个是商业广告的流行。在书里,她解释了百货公司在城市出现以后,如何全方位地改变了人们的消费理念,甚至是整个城市的景观。在她看来,新的消费观念的出现,起到了“启蒙”的效果,在一定程度上推进了观念的革新和思想的解放。

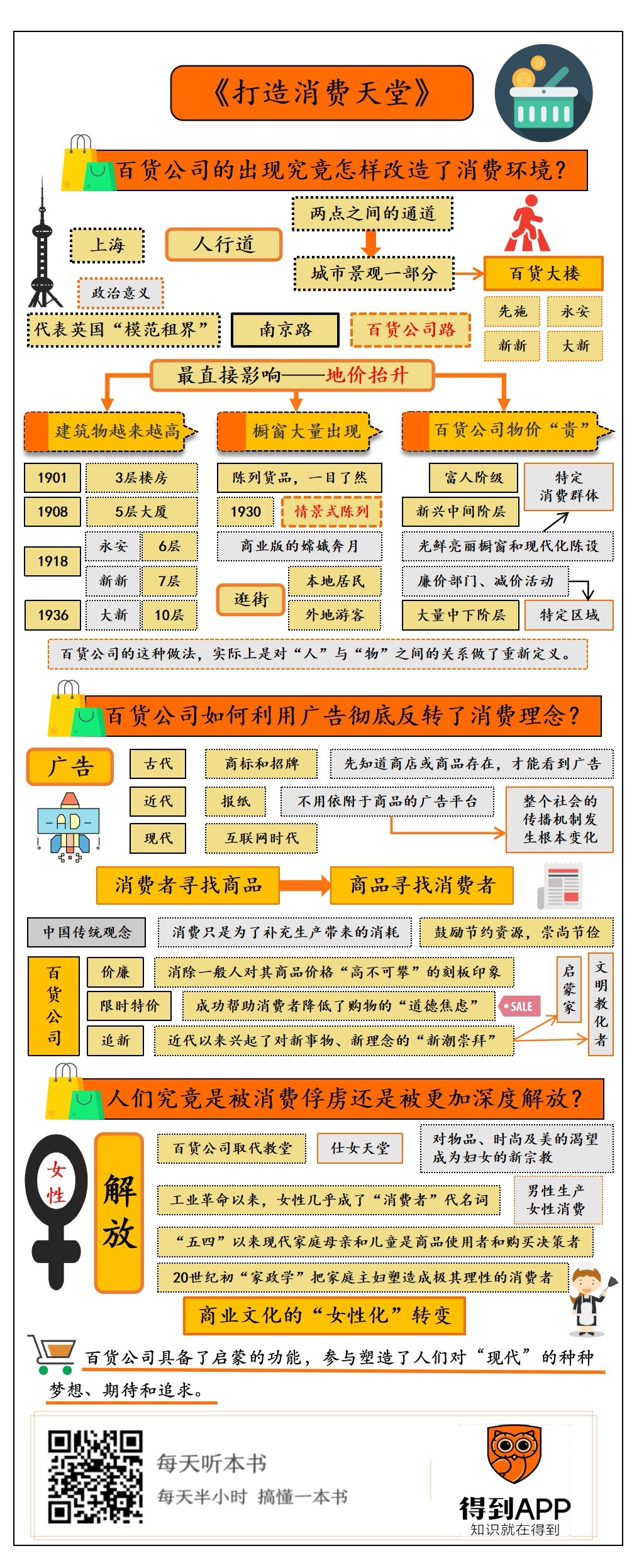

接下来,我会分为三部分,和你分享这本书的核心观点。首先,百货公司的出现究竟怎样改造了我们的消费环境。第二,百货公司如何利用广告,彻底翻转了我们的消费理念?最后,我想跟你谈谈一个值得我们每个人深入思考的问题,我们究竟是被消费俘虏了,还是被它更加深度地解放了?

首先,我们来看看,百货公司的出现究竟怎样改造了我们的消费环境?

20世纪以来,百货公司普遍出现在香港、广州等大城市,但最多的还是在上海。根据统计,三四十年代向政府登记在册的“百货公司”一共有61家,其中上海独占28家,而第二名的重庆只有8家,北京只有4家。

那么,是什么原因,让上海受到各大百货公司的青睐呢?答案是人行道。1842年上海开埠,设立租界区供洋人居住和经商。1861年,上海工部局在花园弄(也就是今天的南京路)等几条街道铺设人行道,用来保障行人的安全。后来,工部局又规定街道每天需要清扫两次,而且不得在街道上堆积杂物和垃圾。

你可能会说,人行道和百货公司有什么关系呢?你想想,修路之前,这些宽窄不一的土路,遇到晴天,小风一起,就会尘埃弥漫;遇到下雨,又会泥泞难行。这种情况,行人照顾自己还来不及,哪还有心情去看两旁的百货公司呢?但干净整洁的马路出现了,情况就大不相同了。人们不仅喜欢上了走路,也愿意延长在马路上停留的时间。如此一来,马路的功用就不单纯是两点之间的通道,而成为城市景观的一部分。

人行道这样的基础设施建好,百货公司自然就愿意进来了。一谈到民国老上海的百货公司,一般会想到著名的“四大公司”,也就是先施、永安、新新、大新这四家公司,它们都坐落在南京路上。

历史学家甚至认为,上海的南京路这么有名,正是因为“四大公司”的兴起。为什么这么说呢?开埠之初,南京路只是一条无名的田间小路。在那之后的50年间,它主要是因为政治意义而出名,当时它代表了英国“模范租界”。到1910年代,先施、永安公司陆续开张,华丽的百货公司开始成为南京路的象征。到了1930年代,在人们心中,南京路成了一条名副其实的“百货公司路”。

大型百货公司入驻,给南京路带来了哪些影响呢?最直接的影响就是地价抬升。1916年上海永安公司成立,那一段南京路的地价上涨超百分之五十。四大百货公司的出现,逐渐改变了整个南京路的地价结构。开埠以来,南京路自东向西发展,地价也是自东向西依次递减。到了1927年,南京路西端永安、新新两家百货公司崛起,让西段的地价超过东段,几乎是南京路平均地价的两倍。

地价攀升会有什么影响呢?首先就是建筑物越来越高。今天我们很难想象,在1901年,南京路上最醒目的地标竟然是一栋三层的楼房。1908年,上海诞生了第一座五层高的大厦,占地三亩。到了1918年,永安公司建起六层洋楼。不久,新新公司建起了自己的七层大楼。到了1936年,大新公司将楼层提高到十层。

地价攀升造成的第二个影响,就是橱窗大量出现。由于成本高,百货公司就会想方设法增加营收,所以纷纷设立橱窗,吸引顾客。这个变化,影响深远,它牵涉到销售理念的巨大转变。

一般认为,传统的中国商店不注重陈列,而且老是把东西藏起来。遇到识货的客人,才把一件件物品从抽屉或者桌子底下拿出来,摆到台面上。相比之下,现代百货公司总是尽量陈列货品,让顾客能一目了然。1920年,上海某个百货公司还特意设置了多座玻璃橱窗,不仅用最新的摆设方法进行布置,而且还不时地调换,为的就是最大程度地吸引行人的注意。你可能想不到,现在非常流行的“情境式”陈列,早在1930年代的上海就已经出现。例如,永安公司在中秋节的时候,在橱窗里布置了一个巨大的明月,还安排了一名古装宫女环绕月亮行走。这就是商业版的嫦娥奔月,推销的就是摆在最前方的几款月饼。

你看,先是干净整齐的人行道,然后又有了布置精美、饱含深意的玻璃橱窗,路过的人们不自觉地就想多看两眼。如果看两眼看不够,或许就想走进店里带一个回家。这样一来,消费就实现了。

消费理念的变化,就会带来消费行为的变化。城里的人们发现,自己有了一项新的娱乐活动,那就是逛街。不仅本地人喜欢逛,外地游客也喜欢逛。百货公司,相当于当年的网红店,是外地游客到上海必须要打卡的地方。1921年,浙江省立第一女子师范学校和广东高等师范学校的毕业旅行,都把百货公司列为参观景点之一。1935年出版的一份《上海游览指南》,提供读者3天、7天、10天的三种行程,不管哪一种,南京路的百货公司,总是第一天的游览重点。就算没有时间购物,也要去看一看。用他们自己的话说,叫作“以观一斑”。本地居民和外地游客都把逛街,尤其是去百货公司打卡,当作一种生活方式。这个时候,我们就可以说,百货公司和它所营造的消费景观,开始真正成为城市的一部分了。

地价攀升造成的第三个影响,就是百货公司里的东西一般都很“贵”。所以,一开始,百货公司的消费主力,是富人阶级和新兴的中间阶层。到了1930年代,上海贫富差距日益扩大,批评的声音就出现了。当时上海最著名的报纸《申报》上有文章说,当人们为橱窗里精心布置的圣诞老人感到新奇兴奋的时候,就不再注意“流浪儿童的丑态”“脚尖边的倒路尸”和“这大都市中还有着无数愁苦的脸相”。换句话说,在有些人看来,百货公司不仅制造了繁华的幻象,还用它掩盖了社会的分化和冲突。

面对这种批评,百货公司该怎么办呢?卖贵的东西吧,被媒体骂。卖便宜的东西吧,要亏本,左右都很为难。不过,他们还是想出了一个巧妙的办法化解了危机。这个办法,就是设立“廉价部门”。1923年,一些百货公司公司推出“一元货”部门,把一元、五毛或者一毛的低价商品,集中到一个地方让顾客挑选。还有的地方,推出了组合套装,把几样相关的日用品,比如镜子、牙刷和肥皂,或者信纸与信封等等,一起打包,标价一元出售。这么一来,百货公司销售额,反而大涨。百货公司的一些老职员回忆,一元货部门的设立,让公司每天的销售额从三四千元剧急剧增加到近万元。除此之外,各大公司还组织“大贱卖部”“廉价场”的减价活动来招揽顾客。本来是一种营销手段的廉价活动,变成了销售的常态。

你或许已经想到了,这个变化影响深远。常设廉价部门,意味着百货公司能够同时吸引不同阶层的顾客;减价出售的商品,让收入较低的人群也获得了像上层群体一样消费的权利。百货公司真正成为全民的消费场所,逛街消费成了所有人的日常行为和城市经验。

于是,一个奇怪的现象就出现了。一方面,百货公司有光鲜亮丽的橱窗和现代化的陈设,好像是为特定的消费群体服务;另一方面,百货公司里又会卖价格很低廉的商品,把大量中下阶层的顾客,吸引到特定区域来消费。这本书的作者连玲玲认为,百货公司的这种做法,实际上是对“人”与“物”之间关系的做了重新定义。

著名历史学家尼尔·弗格森认为,消费欲望及其所引发的生活方式,成为现代社会的驱动力,让人类文明告别传统,进入一个崭新的阶段。那催生消费欲望的又是什么呢?除了前面我们谈到的商店本身,还有一个就是广告。

古代中国的广告,主要是商标和招牌。它们的特点是紧贴着商品和店铺。也就是说,消费者必须要先知道有商店或商品存在,才能看到广告。到了近代,报纸出现了。报纸是不用依附于商品的广告平台,商家把广告登在报纸上,附上图片、广告词和商店的地址,它就可以通过各种渠道进入读者的视野之中。今天,已经熟悉互联网时代的我们,觉得这没什么了不起。但是,在那个时候,报纸广告让整个社会的传播机制发生了根本变化。它把“消费者寻找商品”这个过程,转变为了“商品寻找消费者”。你看,广告就这样重新定义了“人”与“物”之间的关系。

那么,上海的百货公司如何利用广告呢?这里有一组数据。1930年代,永安公司每年的广告费用约三万元,约占营业净额的1.5%。这个比重尽管低于同时期美国的全国平均水平3.2%,却比密西西比州和得克萨斯州一些百货公司的比重要高。换句话说,就算跟同时期的美国百货业相比,永安公司的广告经费比例也不落后。要知道,当时中国的平均购买力可比美国低太多了。

除此之外,百货公司还会精挑细选,哪家媒体读者最多,就去哪家买广告版面。上边我提到的《申报》在上海和全国拥有最庞大的读者群,每天发行十万至十五万份。假如一份报纸有十位读者轮流阅读,那么厂商花不到四百元,就可以每天让百万名以上的读者在头版看到全页广告。于是,当我们翻阅1933年以后的《申报》,可以看到上面几乎天天都是百货公司的各种广告。相反,如果一份报纸的读者有限,那么百货公司就会毫不迟疑地撤离阵地。举个例子,1928年的《大陆报》上,百货公司的广告次数为246次。从那以后,逐年递减,到了1936年,各家百货公司在这家报纸的广告总数,只剩下53次。可以看出,百货公司不仅在做广告上不遗余力,而且还会精打细算,力图用最低的成本,把广告送到最多的消费者手中。

到这里,消费观念的传播,只完成了一半。只有消费者接受了广告上的说辞,并且认可了,觉得值得买,整个过程才算真正完成。但是,这后半部分,在当时的中国非常艰难。为什么这么说呢?因为在中国的传统观念里,消费不是理所当然的日常行为,只是为了补充生产带来的损耗。所以,历朝历代都鼓励节约资源,崇尚节俭,经常会出现关于“禁奢”(也就是禁止不必要的消费)的法令和言论。这种观念到了近代,依然很普遍。毫无疑问,这对千方百计想要卖东西的百货公司来说,是非常不利的。

百货公司怎么解决这个问题呢?如果我们看一下广告就会发现,百货公司都喜欢强调自己物美价廉。强调“价廉”,是为了消除一般人对其商品价格“高不可攀”的刻板印象,仔细揣摩一下,就会发现,其中有点为消费“辩护”的意味。而且,百货公司还喜欢限时特价,把优惠价格描述为 “稍纵即逝、不容错过”。这里边,值得揣摩的地方就更多了。你想想,过度购买,本来是消耗财富的行为,如果崇尚节俭,肯定是要反对的。但如果是趁着低价大量采购,以备未来之用,就不一样了。这时候,买买买就变成值得鼓励的“节省”行为,甚至一个华丽转身,购物就变成了投资的代名词。你看,百货公司就这样,成功地帮助消费者降低了购物的“道德焦虑”。

18到19世纪,工业革命之后,由于生产技术发达,市场上货品的数量和种类愈来愈多,企业面临的挑战不再是制造,而变成了销售。换句话说,资本家必须提出令人信服的理由,让人们增加消费,才能生存下去。

近代以来兴起的,对新事物、新理念的“新潮崇拜”,正好为新的消费行为提供了说辞:因为,消费不只为了补充自己所需要的东西,还可以尝试前所未见的东西。百货公司是这波生产与消费革命的代言人,“追新”自然也成为它们最基本营销策略。

我们可以回想一下,20世纪初,整个近代中国,都兴起了一股“趋新风潮”。晚清到民初大量的杂志上,名字里都有一个新字,比如《新青年》《新中国》《新学生》。这本书里谈的百货公司,其实也是这波“趋新风潮”的一部分。百货公司的兴起,是这股潮流之下中国和全球先进的消费文化接轨的重要标志。从这个角度看来,新文化运动当中,那些民主、科学、卫生等等大的、抽象的词汇和观念,正是通过百货公司里所销售的一个个具体的、五花八门的商品,才落到了实处,进入人们的日常生活之中。既然如此,把百货公司称为“启蒙家”,或者“文明教化者”也不为过。

接下来,一个重要的议题就出现了,这种变化,一直持续至今,是好事,还是坏事?我们究竟是被消费俘虏了,还是被它更加深度地解放了?

这个问题,真要开一场辩论赛,肯定是公说公有理,婆说婆有理,有理也说不清。但看完这本书,你就会发现,还是有办法破题的。关键就在“我们”这两个字,如果把这里的“我们”,理解成女性,答案一定是解放。在书里,作者花了相当大的篇幅来讨论,女性作为最大的消费群体如何崛起,对整个中国社会起到了颠覆性的影响。下面,我们来听听她是怎么说的。

首先,从全世界范围来说,百货公司刚一出现就被贴上了“女性”的标签。法国作家左拉,把百货公司称为“仕女天堂”。意思是说,本来应该去教堂祈祷的妇女,现在都一股脑进了城,去百货公司闲逛和购物。百货公司取代了教堂,成为仕女们的“新天堂”,对物品、时尚及美的渴望,成为妇女的“新宗教”。工业革命以来,“男性生产、女性消费”的二元思想进一步在社会中扎根,女性几乎成了“消费者”的代名词。

但是在中国,情况要更复杂一些。女性作为消费者的出现,和新文化运动有着十分密切的关系。一提起新文化运动,我们往往首先想到德先生和赛先生,但实际上,那个时代的知识分子对新女性和新家庭的讨论也很多。以家庭为例,新文化运动的一个核心是瓦解旧家庭的权力结构,建立“小家庭”,减少父辈和祖辈对子孙辈的掌控。在百货公司的广告中,我们会看到,“家庭革命”的一些观念,也被用到了家庭用品的推销上。从客厅到卧室,从卫浴到厨房,各种日常用品一应俱全。就像一则广告中描述的那样,在品牌电灯的照明下,父亲读报、母亲刺绣、女儿做功课,妥妥的温馨小家庭。

这样的广告还有很多,它们的共同点是,家庭组织明显缩小,基本上是父母及未成年子女所构成的小家庭,而不再是三代同堂的画面。这在相当程度上响应了“五四”以来对于现代家庭的看法。而且,在这种三个人的小家庭里,母亲和儿童扮演重要的角色,他们不仅是商品的使用者,甚至可能是决定要不要购买这个商品的决策者。

在这种潮流之下,在20世纪中国的一些城市里,甚至出现了一种新的知识,叫做“家政学”。家政学的基本观点是,既然男人能够以有效率的方式在工厂从事生产,那么女人也应该以同样的态度来管理家庭。在这种思想的影响下,20世纪初发行的女性刊物几乎都把家政学列为重点,给读者传递日常生活的实用信息,以科学、经济的方法,来满足家人衣食住行等各个方面的需要。这些信息的背后所体现的家庭主妇形象,是一名有效率的资源分配者。她不但能够有效地运用时间,完成应尽的家庭责任,还要合理地支配收入,让金钱发挥最大的效用。从这点来看,现代家政知识把家庭主妇塑造成为了极其理性的消费者。

现在,我们再回过头来看20世纪中国商业文化的发展,就更有意思了。为了吸引女性顾客,百货公司不但展示、销售大量的女性用品,也提供照顾孩童、美容等服务,让女性可以放飞自我,增加她们逛街和购物的舒适感。连玲玲把百货公司的这种调整,称为商业文化的“女性化”转变。

可以看出,中国女性形象的转变,不仅和新文化运动以及后来的一系列政治和社会运动有关,百货公司在这个过程中,同样起到了润物细无声的作用。它悄悄地把新的理念附加在自己所销售的商品上面,通过日常生活中的一点一滴,改变人们对自己的看法。

当然,讲到这里,对于女性而言,“我们究竟是被消费俘虏了,还是被它更加深度地解放了”,这个问题可能已经比较清楚了。但是,对于坐在商场里男士专用休息区的男性朋友来说,这似乎还是个需要不断思考的问题。

这本《打造消费天堂》,就讲到这里。

这本书告诉我们,近代中国消费观念的转变,和百货公司的出现密不可分。在这本书中,连玲玲从宏观和微观两个方面展示了上海的百货公司在崛起的过程中,不仅迅速改变了上海的城市景观,还深刻地影响了城市居民的日常生活以及他们的消费理念。

百货公司在出售商品的同时,也一同出售了先进的启蒙观念。所以,我们也可以说百货公司具备了启蒙的功能,参与塑造了人们对“现代”的种种梦想、期待和追求。

讲到最后了,我想和大家分享一下我在得到App里《邵恒头条》里听到的一条新闻。邵恒说,最近阿根廷政府做了一个统计,如果对女性的家务劳动付工资的话,那阿根廷全国女性在2020年对经济的贡献将占整个GDP的15%。听这条新闻的时候,我就在想,如果全世界都实行这个办法,那女性将在成为最理性的消费者之后,毫无疑问地还会获得最重要的生产者这个称号。这会不会引发新一轮的消费革命,甚至是家庭结构的再次升级换代呢?

撰稿:王雨脑图:刘艳导图工坊转述:杰克糖

划重点

-

近代中国消费观念的转变,和百货公司的出现密不可分。

-

作者从宏观和微观两个方面展示了上海的百货公司在崛起的过程中,不仅迅速改变了上海的城市景观,还深刻地影响了城市居民的日常生活以及他们的消费理念。