《忽必烈的挑战》 曲飞工作室解读

《忽必烈的挑战》| 曲飞工作室解读

关于作者

杉山正明,日本著名的欧亚史学者,主要研究蒙古史、中亚游牧民族史。杉山正明擅长十几种语言,包括汉语、满语、蒙古语、等等。他可以无障碍地阅读诸多不同国家的史料,彼此参照印证。他站在游牧民族立场上看历史,在著作中强烈地表达对草原民族的赞美和肯定。

关于本书

在本书中,杉山正明以草原民族的视角重述了蒙古帝国的历史。他认为,忽必烈所缔造的历史是一个亚洲本位的世界史。在这样的格局下,蒙古帝国带给世界的,并非“蒙古大破坏”,而是“蒙古自由主义”下的“蒙古体系”。不同信仰和种族的人们,都在以前所未有的规模自行运动和交流。因此,他认为,蒙古帝国开创了史上第一个全球化体系。

核心内容

忽必烈接手的是一家有着辉煌业绩的公司,但是新的局面已经让它原有的业务方向无以为继,作为“大元 CEO”,忽必烈需要完成一次企业战略大转型,改变原有的发展模式,把公司的主营业务由“征服”逐步扭转为“商贸”,并在此基础上,实现公司的新飞跃。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是《忽必烈的挑战:蒙古帝国与世界历史的大转向》。这本书的中文版大约16万字,我会用25分钟的时间,为你讲述书中的精髓:在十三世纪,忽必烈和他统治下的蒙元帝国,开创了世界上最早的全球化体系。

这本《忽必烈的挑战》,就是杉山正明上述主张的代表之作。在本书中,杉山正明先是为蒙古历史彻底翻案,长久以来,中国、中亚、俄罗斯这些经历过蒙古统治的地方,都在史书中把蒙古人描述为野蛮的征服者,尤其是俄国史学界还有一个著名的说法叫做“鞑靼人桎梏”,说蒙古人的统治拖了俄罗斯的后腿,让俄罗斯不能融入欧洲的先进文明。

对于这些,杉山正明一上来就逐一进行了反驳。他说,元代的中国繁荣富庶,那时候来中国的外国旅行家,比如马可·波罗或者阿拉伯旅行家伊本·白图泰,他们笔下的杭州、大都都是天堂一样的存在。而在中亚,蒙古统治结束后不久就兴起了辉煌的帖木儿帝国、波斯萨法维王朝,他由此反推说,这都说明蒙古人之前打下了足够的基础。对于“鞑靼人桎梏”他更是全面推翻,他说正是在蒙古的统治下,原本松散而互相敌视的俄罗斯城邦才奠定了统一的基础,并最终迈向了俄罗斯帝国之路。

所以,杉山正明把这些都归结为定居民族对游牧民族的成见。除了这些,他在本书中还有一个更惊人的说法,他把忽必烈说成是第一个“全球化体系”的缔造者。并且他还说,要通过这样的重新定位,来“追寻世界史的新面貌”,重塑蒙古时代的世界史。这也是包括本书在内的杉山正明著作,跟同题材的名著,比如古代的拉施特《史集》、志费尼《世界征服者史》,近现代的《多桑蒙古史》、格鲁塞的《草原帝国》等书相比,在史观上最大的独到之处。

那么,他的这个观点,究竟是真的论之有据,还是故作惊人之谈?下面我们就一起来看看,杉山正明是如何用这本《忽必烈的挑战》来论证的。

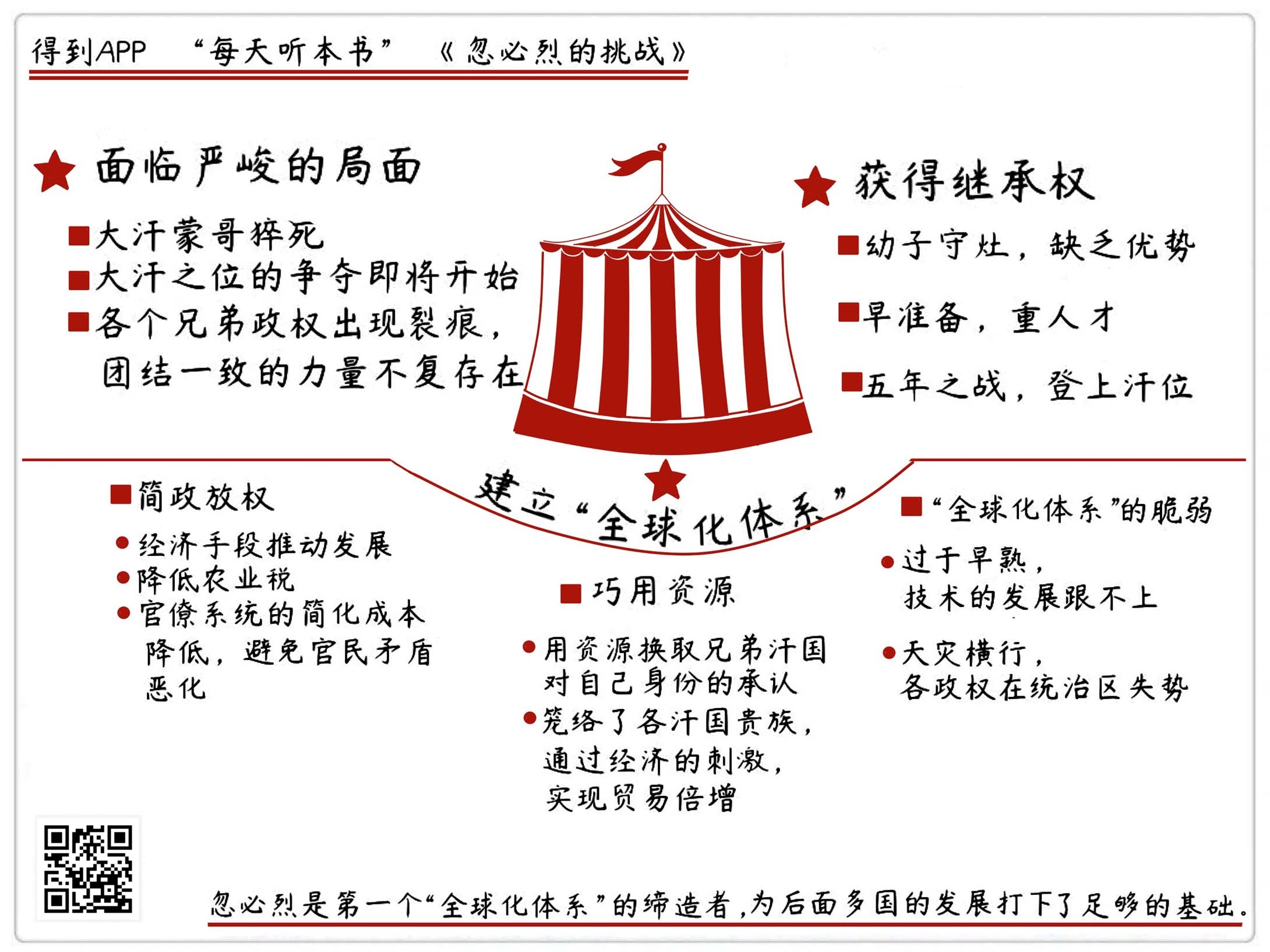

忽必烈究竟经受了什么挑战呢?虽然作者没有指明,但是通过他的叙述逻辑,我们可以总结出三个层面,分别是:第一个挑战,新的国际局势之下,整个蒙古帝国发展模式面临的挑战;第二个挑战,突破传统,用非常规的手段获得继承权的挑战;第三个挑战,完成蒙古帝国的转型,并在此过程中建立一个“全球化体系”的挑战。

可以说这三个不同层面的挑战,有系统性的挑战,也有忽必烈个人面临的挑战,构成一个递进关系,就像一个晋级游戏。我们在这也打破作者原书的叙述顺序,按照这三个挑战的逻辑来讲解,最后,再来一起看看,杉山正明如何解释他所谓的“蒙古世界体系”的解体,看他如何回答,为什么今天的全球化体系,是欧洲人而不是蒙古人建立起来的。

从第一个层面开始,我们来讲一讲,在忽必烈上台前后,蒙古,以及整个世界面临的局面,是什么样的。

这件事要从公元1259年说起。当时,蒙古的大汗,也就是最高元首,还是忽必烈的哥哥蒙哥,他正在发动一场对南宋的全面征服战。蒙古兵分三路,其中蒙哥自己率领右翼军队,进攻四川,非常突然地,就死在了四川钓鱼城。

关于蒙哥的死因,历来是众说纷纭,在这本书里杉山正明倾向于认为他是死于传染病,但也只是推论。但无论蒙哥确切的死因是什么,他的死,都对蒙古甚至是全世界,产生了至关重要的影响,所以杉山正明把1259年称为是“改变世界的一年”。

首先,蒙哥的猝死,让蒙古大汗的位置忽然空出来了,也就是说,忽必烈,以及他其他的兄弟们,有了上位的机会,一场争夺战,即将展开。但是在详细讲忽必烈上台之前,我们要把视角调到更大,看一看在整个蒙古帝国的范围内,蒙哥的猝死,以及一连串的后续反应,给历史带来了怎样的影响。

在蒙哥和忽必烈进攻南宋的同时,他们的另一位兄弟,旭烈兀,正在指挥蒙古的第三次西征。截至1259年,旭烈兀已经占领了今天的伊朗、阿塞拜疆、伊拉克这些地区,并且进入叙利亚。本来根据蒙哥的指令,旭烈兀还准备进攻埃及,结果到了1260年,蒙哥的死讯传来,旭烈兀就急忙赶回东方,准备看看有没有机会争夺大汗之位。旭烈兀带走了主力部队,只留下他的大将怯的不花率领一小部分军队继续征战,这时候埃及的马穆鲁克王朝发起了反击,他们在今天巴勒斯坦的阿音扎鲁特平原打败蒙古军,杀死了怯的不花,蒙古第三次西征,也就到此结束了。

之前蒙古人也不是没打过败仗,但是在阿音扎鲁特的失败,让一切都变得不一样了。

后来旭烈兀留在西亚,以伊朗为中心,建立了伊尔汗国。在他的北边,今天俄罗斯东南部,是另一个蒙古政权钦察汗国,当时的可汗名叫别儿哥,跟忽必烈、旭烈兀是叔伯兄弟。他曾经派军队支援旭烈兀的西征,现在仗打完了,他想朝旭烈兀要伊朗北部的牧场作为报答,但是旭烈兀不肯,于是他跟别儿哥就反目成仇了。

这时候,打败怯的不花的埃及马穆鲁克王朝,看到蒙古人之间闹了矛盾,赶紧主动找上别儿哥,寻求跟他们建立同盟关系。一来他们都跟旭烈兀敌对,二来别儿哥当时已经信奉了伊斯兰教,跟同样是穆斯林的马穆鲁克王朝就比较亲近,所以真的就跟他们联手,共同对付原本是兄弟国家的伊尔汗国。

杉山正明把他们这种同盟称为“窝瓦——尼罗同盟”。窝瓦,就是俄罗斯的第一大河伏尔加河,钦察汗国的首都萨莱城,就在伏尔加河下游,尼罗就是埃及的尼罗河。这个概念虽然是杉山正明自创的,但是非常到位。我们不妨在地图上找找伏尔加河和尼罗河的位置,这样就能看出,在从东欧到北非,这么大的范围内,钦察汗国和马穆鲁克王朝联手建立了一条围堵旭烈兀的防线。

这个局面带来的影响,就是蒙古各个兄弟政权之间的裂痕已经出现,之前从成吉思汗到蒙哥,让蒙古人团结一致的力量,已经不复存在。而这也就意味着,之前半个多世纪当中,蒙古的扩张势头,就此打住,无以为继了。或者换句话说,蒙古帝国发动举国之力、通过侵略来实现的、传统的发展模式,走到了尽头,这个国家面临的不是一次简单的军事上的挫败,而是一次不得不进行的国家发展战略的转型。能否适应这个转型,这对当时各个蒙古政权来说,都是一个重大的挑战。

只有理解了这个大的背景,我们才能真正理解,为什么杉山正明认为1259年蒙哥的死,改变了世界。

我们回过头再说这本书的主角,忽必烈。下面我们就来讲第二个问题:忽必烈如何成功逆袭,当上蒙古大汗和元朝皇帝。

在蒙哥进攻南宋的战略当中,忽必烈担任的是左翼军的统帅,负责正面攻击南宋的襄阳樊城一线,这是南宋最坚固的防线。听到蒙哥突然死亡的消息,他也是从前线返回北方,准备自己继任大汗。

但当时的局势,其实对他是不利的,因为蒙哥虽然没有指定继承人,蒙古也不像汉族政权,有明确的父死子继的原则,但是在蒙古帝国的继承顺位上,按说怎么排也排不到忽必烈。根据游牧民族的继承传统,还有一个人本应该排在忽必烈之前,那就是蒙哥和忽必烈最小的同母弟弟,阿里不哥。

游牧民族的继承制度,跟我们熟悉的汉人的嫡长子继承制刚好相反,他们的习惯是由幼子来“守灶”,灶就是炉灶的灶,代指财产。这个逻辑是这样的,游牧民族都是逐水草而居,一个家庭如果太大了,游牧迁徙、寻找草场,就不方便,所以当一个家庭的孩子长大成人,就会离开家庭,自己出去自立门户。当长子成年,分家出去的时候,父母通常都还在壮年,过几年次子再分家,父母也还干得动,以此类推,当最后当父母老迈,没有劳动能力的时候,留在他们身边照料他们的,就是最小的一个儿子,由于他承担了赡养老父母的义务,所以父母死后,遗产也就由他来继承。这个就叫幼子守灶,也有的书上叫幼子守产,是游牧民族一种习惯的继承制度。

蒙哥的嫡亲兄弟,一共有四人:蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥,这四人当中最小的,就是阿里不哥。之前他奉命留守蒙古的首都哈喇和林,蒙哥死后,他就援引幼子守灶的传统,要求继承蒙哥的大汗之位。当时蒙古四大汗国当中,有三个都是支持阿里不哥的,所以,这个时候忽必烈面临的就是他个人遇到的第一个挑战:如何登上蒙古帝国大汗的宝座。

当然,我们都知道,最后是忽必烈取得胜利了,那么他是如何在法统上不占优势、支持度也不高的情况下完成逆袭的?杉山正明的答案可以概括成三个字:准备早。

很多史料上都讲到,忽必烈非常注重招徕各方人才,当蒙哥任命他治理漠南汉地的时候,他就建立了自己的班子。著名的金莲川幕府,就是他个人的幕僚机构,本书中翻译成“金莲川营帐”,但是我们还是使用“金莲川幕府”这个更常见的名称。

金莲川这个地方,是一片草原,位于张家口以北,今天是个旅游风景区。忽必烈选择这里作为他的大本营,显然不是因为风景好,杉山正明的解释是,这个位置,便于他跟东部宗王以及“五投下”军团建立密切联系。

当时蒙古的亲贵,各有各的领地。以蒙古高原为中心,东边的,是成吉思汗的四个弟弟们的地盘,他们就称为“东部宗王”,也叫“东道诸王”。相对应的就是“西部宗王”,是成吉思汗的儿子们及其后代。至于“五投下”军团,这是成吉思汗最得力的功勋将领,以及姻亲们的家族,其中包括蒙古“开国四杰”之首的木华黎的家族。这些家族的封地都在金莲川附近,而且他们也都握有精锐的部队。虽然从亲疏关系上来看,东部宗王和“五投下”的地位比不上西部宗王,但是他们的实力,加起来,是足以跟西部宗王抗衡的。

杉山正明认为,忽必烈把幕府设在金莲川,就是为了收揽东部四大宗王和“五投下”军团,来作为自己的政治资源,为日后争位打下基础,也就是说,他是早有预谋的。

除了这些蒙古贵族,忽必烈还进一步拉拢了汉地的军阀。比如真定的史天泽、顺天的张柔、东平的严实、益都的李璮,这些军阀的地盘都在今天河北、山东一带,实力雄厚。他们本来都是金国人,蒙古灭金之后,对他们采取招抚政策,授予他们侯爵的爵位,忽必烈的金莲川幕府离他们的地盘很近,也和他们建立了良好关系,这四大军阀的家族后来也为忽必烈出了不少力,比如后来在崖山之战消灭南宋最后残余力量的张弘范,就是张柔的儿子。

除了广结外援,在金莲川幕府的内部,忽必烈也是招徕各族人才,不问出身,不问民族,只看能力。他的谋士和心腹除了蒙古人还有汉人、女真人、西夏人,有来自藏区的僧侣帮他料理宗教事务,来自中亚的穆斯林负责理财,总之是唯才是举。

这样,忽必烈从争取外界资源,到自身的团队建设,可以说步步走在前面,准备得非常充分。都说机会是留给有准备的人的,所以当蒙哥一死,忽必烈完全有实力自立为汗。

1260年4月,忽必烈在开平城自行宣布继位,开平在今天内蒙古锡林郭勒盟多伦县一带。这样一来阿里不哥当然不干了,这年夏天他也宣布自己继任大汗,其实从传统上、从手续上,都是阿里不哥都更有合法性,但是蒙古帝国出现了两个大汗,那当然只能通过武力,决出一个。

从1260年到1264年,双方断断续续打了5年,终于阿里不哥失败投降,忽必烈成了蒙古唯一的大汗。这场战争,被称为“阿里不哥之乱”,但是杉山正明认为,严格地说应该是“忽必烈之乱”,忽必烈才是那个无视传统,作乱争位的人。

打败最强大的反对者,登上蒙古帝国的汗位,后来又建立了元帝国,并且统一了中国,可以说忽必烈成功完成了他的第一个挑战:获取最高权力。但是杉山正明说,这还只是开始,接下来他还要面对更大的挑战,就是如何运转这个大帝国。

这就是我们下面第三部分要讲的,忽必烈如何运转他的帝国,又如何建立了“蒙古世界体系”。

关于忽必烈建立元朝,中国史书上的评价虽然总体是正面的,但采用的还是传统的汉族王朝视角。比如明代编修的《元史》上说,忽必烈“以夏变夷,立经陈纪,所以为一代之制者”,意思就是说,他用中国传统的制度和文化,改造、教化了少数民族,把他们从文化上变成了中国文化的继承者。

而近代的外国研究者,认为忽必烈的元帝国是一个兼具蒙古和汉族传统的二元制帝国。比如著名的法国游牧民族史专家勒内·格鲁塞,他写过著名的《草原帝国》,他评价忽必烈说,“在亚洲的其他地区成为成吉思汗的继承人时,在中国,他企图成为19个王朝的忠实延续者”。而杉山正明认为,这两种说法都不准确,他认为,忽必烈要做的是,在从地中海到西太平洋的巨大范围内,塑造一个新型的政治经济体系。

说到这,我们要简要回溯一下蒙古帝国的历史。蒙古自从成吉思汗统一以来,发动过三次西征,在欧洲打到东欧,在亚洲打到叙利亚,后来忽必烈又征服了整个中国。这个过程固然伴随着非常惨烈的战争和杀戮,但是也有一个附带的效果,那就是,原来各个国家之间的壁垒被打破了,欧亚大陆的大部分地区,都被同一个政权控制,连成一片,东西之间商贸和技术交流的通道全部打通,畅行无阻。

可以说,之前支撑蒙古帝国发展的,就是这种征服战。但是,我们在开篇的时候讲过,后来蒙古这些兄弟政权彼此之间出现了矛盾,在西亚有钦察汗国和伊尔汗国的对立,在东亚,有忽必烈和阿里不哥的兄弟之争。当忽必烈成为大汗之后,除了亲弟弟旭烈兀权衡利弊之后站在他这一边,其他三大汗国都拒绝承认他。这个时候,其实忽必烈面临的是一个重大的抉择:是通过武力来重新统一蒙古的各个政权,还是想其他的方法。

可以说,忽必烈最终做出了正确的抉择,没有诉诸武力,因为这并不现实,他选择了贸易,利用东西方的商路将帝国重新整合起来。忽必烈根据新的形势,放弃了蒙古传统的发展模式武力征服,转而采用经济手段,把一个军事帝国变成贸易帝国。他以蒙古的军事力量作为后盾,以中华世界的经济力量作为财富的根源,再利用穆斯林发达的商业网,创造出国家主导的超大规模通商、物流网络,把游牧世界、农耕世界,甚至是海洋世界都连接起来,完成了蒙古的转型。

杉山正明认为,这是世界历史上最早具有近代意义的“世界体系”。

那么忽必烈是如何做到的,杉山正明的论述可以概括为两点:1.简政放权;2.巧用资源。

简政放权,主要是应用在元帝国内部。忽必烈调用大量人力进行城市化建设,兴建上都、大都,这就相当于通过宏观经济手段推动经济发展。同时,他对于元帝国当中人口最多的汉人,把农业税控制在一个很低的标准,这也就实现了中国古代农民最盼望的,轻徭薄赋。而国家财政收入,主要依靠盐铁专卖和商业税,用这部分的收入来维持蒙古人为主的军队开销。这样一来,蒙古人当兵,汉人务农,统治集团与被统治集团相安无事。杉山正明评价说,这是最完美的无为而治。

这样,忽必烈也就不必要建设庞大的官僚系统来管理汉人,官僚系统的简化使管理成本下降,也避免了官民之间矛盾的恶化。贸易收入保障了政府收入,可以进一步的再轻徭薄赋,然后再进一步简政放权,良性循环就这么形成了。所以,尚武、宽大、重商、兼收并蓄成为了元代的时代特征。

对于元帝国之外,也就是他那些不太听话的兄弟汗国,忽必烈运用手中的资源加以控制,他把大量的白银、奢侈品赏赐给各汗国蒙古贵族,来换取他们对自己大汗身份的承认。当然,这种收买的方式获得的效忠并不牢固,但是这些各汗国的贵族拿到钱之后,需要把它们投入到贸易或是金融领域,才能不断地持续生利,而他们普遍比较欠缺做生意的才能,只能委托他们国境内的穆斯林商人代为打理,这些商人多是从事国际贸易的,商贸网遍及欧亚大陆,对元朝的经济非常依赖。

这样一来,各汗国的蒙古贵族依赖跨国商人,这些商人又依赖元朝,归根结底,还是依赖于忽必烈,这就使得各汗国对于忽必烈的依赖性增强,心甘情愿地把他视为“大汗”,并一起帮他维护世界商贸网络的安全。于是,忽必烈既笼络了各汗国贵族,同时通过宏观经济的刺激,实现了贸易倍增。

综上,可以说忽必烈没有用刀用兵,仅仅凭借贸易这只无形的手,就玩转了大元帝国,又重建了以商贸为纽带的蒙古体系。而他,居于这个体系的核心地位,可以说在新的时代背景下,重新设计和改组了蒙古帝国。

而杉山正明说到这,还为忽必烈的成就赋予了更高的意义。他说,这个重新编织的蒙古帝国,使得东西方世界之间的联系不再是偶发的、随机的和时断时续的,第一次具有了整体的、持续的和息息相关的意义。亚非欧世界的大部分在海陆两个方向上联系到了一起,出现了可谓“世界化”的空前盛况。

关于他的这个定位,是不是让你觉得耳目一新,甚至一时有点难以接受?对于这个问题,我们就不多展开讨论了,因为讲到这,想必你已经想到一个问题,那就是,既然杉山正明把他所谓的“蒙古世界体系”说得这么好,那么为什么在这些地区,蒙古的统治都持续得很短,这么好的体制为什么这么快就结束了?为什么我们所熟悉的近代世界体系是欧洲人而不是蒙古人所带给我们的?

这也就是我们本期要探讨的第四个、也是最后一个问题。

其实这个问题,答案也很简单,杉山正明的分析是,因为早熟。

忽必烈缔造的体系太过早熟了,是远远超越时代的,这个体系太过完美,以至于,技术的发展跟不上,特别是交通和通讯技术。

举例来说,蒙古时代,没有大卡车也没有动力铲,没有火车也没有动力船,通讯与联络手段只有驿站和信鸽,没有无线电。所以,忽必烈和他的子孙们是靠着极为落后的技术来整合东西超过一万公里的庞大帝国。技术力的薄弱成为这个帝国的致命伤,一旦有巨大的天灾袭来,帝国是没有耐久力来承受打击的。

可偏偏十四世纪,整个世界都在承受着“大天灾”的打击。欧洲、北非、西亚有黑死病在肆虐,中国遭受着水旱灾害和大瘟疫,灾变史学家曾总结:“元代之灾况,较其前之任何朝代,皆严重多矣。”

越完美越精密的系统,就越容易因为某一处小细节的问题,而全盘停摆,杉山正明认为,忽必烈的蒙古体系,就是这种情况,它太早熟太脆弱,严重依赖于各个环节都协调运转,而一旦遇到灾难,它的技术瓶颈的影响就变成致命的了,所以,蒙古开创的世界上第一个全球化体系,没能持续多久,就因为蒙古各个政权在它们统治区的失势,而瓦解了。

不过,杉山正明认为,蒙古世界体系的影响一直持续了下来,在蒙古时代后,欧亚所产生的明清帝国、帖木儿帝国、莫卧儿帝国、俄罗斯帝国以及奥斯曼帝国,都是跨文明圈的帝国,并且它们几乎都继承了蒙古帝国“相当强固的军事、经济体系的巨大国家方式”。

而欧洲在近代的崛起,是通过追求通商和财富所促成的。那么,是什么力量促使欧洲人踊跃地用商贸形式向外扩张?杉山指出,仅认为他们是因为宗教传教的热情这个解释太过单一,更合理的解释是,欧洲人曾看到了蒙古时代的世界商贸体系,从思维和组织上突破了曾经局限于欧洲和近东的眼光,有了世界级的思维,并积极进取。可以这样来看,蒙古时代开启了真正意义上的世界时代,虽然忽必烈及其子孙的尝试失败了,但是影响一直延续到今天。

这本书到这里,我们就讲完了,再来一起总结一下。

在这本书里,作者杉山正明打破了对蒙古历史的刻板印象,他眼中的蒙古,以1259年蒙哥的死为重要节点,此时对蒙古帝国和忽必烈本人来说,面临着三重重要挑战,分别是如何在新的世界格局下,为蒙古帝国寻找新的发展路径;如何获得统治权,建立一个全新的蒙古帝国,以及如何在此基础上,开创一个蒙古主导的世界体系。这是一个草原帝国前所未有的挑战,并且忽必烈完成了这个挑战。

或者用一个比喻来说,忽必烈接手的是一家有着辉煌业绩的公司,但是新的局面已经让它原有的业务方向无以为继,作为大元 CEO,忽必烈需要完成一次企业战略大转型,改变原有的发展模式,把公司的主营业务由“征服”,逐步扭转为“商贸”,并在此基础上,实现公司的新飞跃。最终他成功了,尽管他开创的模式,最终在技术瓶颈面前崩塌,但仍给后世带来了影响和启示。固然这是杉山正明的一家之言,但对于从更多的维度了解忽必烈和他的时代,思考历史的成败得失,显然有着启发意义。我想,这也就是我们讲解这本书的意义。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

忽必烈经受了什么挑战呢?

1、新的国际局势之下,整个蒙古帝国发展模式面临的挑战。

2、突破传统,用非常规的手段获得继承权的挑战。

3、完成蒙古帝国的转型,并在此过程中建立一个“全球化体系”的挑战。

蒙古时代开启了真正意义上的世界时代,虽然忽必烈及其子孙的尝试失败了,但是影响一直延续到今天。