《德国:一个国家的记忆》 裴鹏程解读

《德国:一个国家的记忆》| 裴鹏程解读

关于作者

这本书的作者是大英博物馆的前馆长尼尔·麦格雷戈。他在任期间,策划过主题为“德国:一个国家大的记忆”的大型展览。后来,这个展览由BBC拍摄为同名纪录片,成为讲述德国故事的优秀载体。这本书便是尼尔·麦格雷戈根据展览以及纪录片脚本,重新整理而成的德国文化专著。

关于本书

这本书介绍一种了解德国的好方法,从“集体记忆”的角度来认识德国,通过三十多件博物馆的展品够了德国的概貌。而且,这本书600页中有三分之一左右的篇幅是精美的图片,我们可以通过珍贵的图片了解背后德国的故事。

核心内容

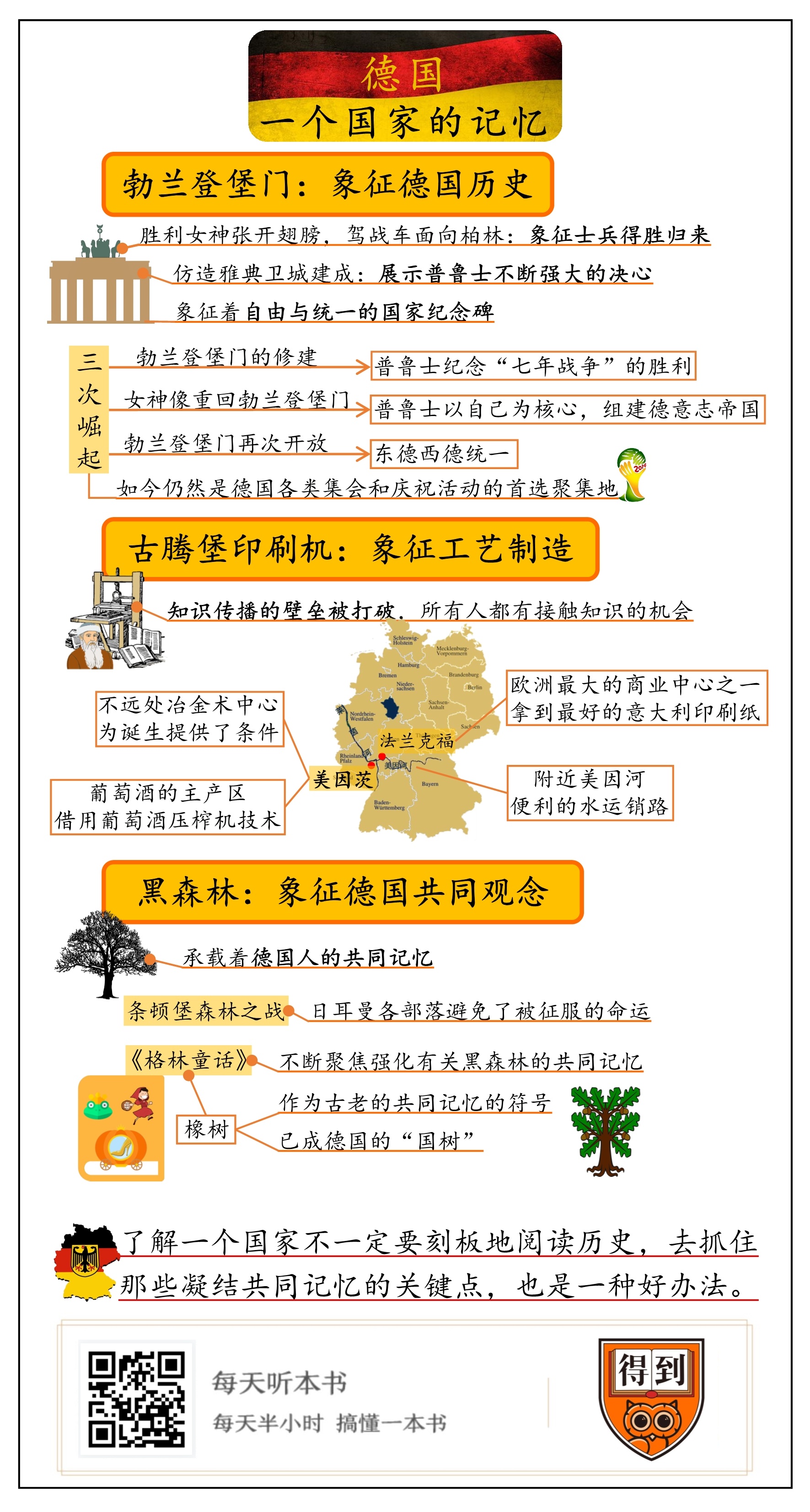

你将听到:为什么“集体记忆”是塑造德国的关键力量?为什么勃兰登堡门是德国历史上毫无争议的最重要的历史建筑?为什么五百年前的古腾堡印刷机是今天德国工艺制造的象征?为什么德国的建立发展与“森林”“童话”有着密不可分的联系?

你好,欢迎每天听本书,我是裴鹏程。今天我要为你分享的书是《德国:一个国家的记忆》,听书名你就知道,这是一本介绍德国的书。不过,今天这本书有点不一样,它不仅讲了很多有关德国的故事,而且给我们介绍了一种认识德国的新方法。

对于中国人来说,了解一个国家,我们可能会从了解这个国家的历史入手。就拿中国来说,古代中国的历史是一个个朝代串联起来的。所以,通过把握中国的发展脉络,我们就能大致了解中国这个国家的特征,比如为什么中国人很讲究亲缘关系?我们要追溯到春秋战国时期的儒家。又比如,像安徽、福建这些地名是怎么来的?我们要从古代的行政区划里找答案。

但是当我们想要了解德国的时候,读历史带来的负担就有点重。近现代德国统一的历史非常短暂,不到一个半世纪。中世纪的时候,那个区域就像马赛克拼图一样,曾经有几百个大大小小的王国、公国、自由城市和教会领地。它们政体各不相同,语言文化也有隔阂,各自独立发展。后来经过那么多的血与火,这些拼图才被拼在一起。但就算德国统一了,这个国家的疆域边界还是在不断移动。我们比较熟悉的那个德国的版图,诞生才不过三十年。

既然德国的历史是多线头的,地理是碎片化的,疆域边界也是不断游移的,那我们有什么办法了解德国呢?

这本书给我们提供了一个认识德国的独特视角,不去读厚厚的史书,而是通过展品来认识德国。你没有听错,就是博物馆的那个展品。

虽然德国每个地区都有相当长时间独立发展的历史,但是他们在地理上互相靠近,也就是说总有一些东西是共有的,这些东西就是它们的集体记忆。所以,我们可以通过了解那些最具代表性的集体记忆来认识德国。而承载这些共同经历、集体记忆的东西,就是博物馆中的展品。通过欣赏展品,我们即使无法把握德国的全貌,但也能把握要领。

今天为你介绍的这本书,就脱胎于一系列“德国”主题展览。这本书的作者是大英博物馆的前馆长,尼尔·麦格雷戈。他在任期间,组织过主题为“德国:一个国家的记忆”的大型展览。后来,这个展览被BBC拍摄为同名纪录片,成为讲述德国故事的优秀载体。最后,尼尔·麦格雷戈根据展览以及纪录片的脚本,重新整理、填补内容,写成了一本厚厚的德国文化专著,书名仍然沿用展览和纪录片的名字,这就是我将为你讲述的这本书。

由于篇幅所限,下面我就挑选书中最具代表性的三个主题,为你重点介绍,它们分别是勃兰登堡门、古腾堡印刷机以及森林。特别说一下,这本书前前后后介绍了三十多个不同的主题,每个都很精彩,强烈建议你去翻翻原书。

咱们回到这本书。为什么我要选择这三个主题呢?

接下来,我一一给你答案。

先看勃兰登堡门。当你去旅游的时候,历史建筑常常是首选。因为,一个重要建筑的拔地而起,必然承载了一个重要的使命,这就是,把此刻的故事带给后人。罗马皇帝图拉真在位期间,把帝国版图拓展到巅峰,为了宣扬自己的功绩,他建造了“图拉真纪功柱”。拿破仑为了纪念1805年打败俄奥联军,在巴黎修建了凯旋门。从这个意义上说,看懂一个重要的建筑,相当于看懂了这个国家的某个重要时刻。

对于德国,勃兰登堡门就是这样的历史建筑。在今天德国柏林的市中心,有一座用砂岩制成的高大建筑,它高26米,大致相当于一个7层的住宅楼,这就是勃兰登堡门。德国现任文化部长莫妮卡·格鲁特斯教授说,“勃兰登堡门是一座国家纪念碑,而且再无别处可与它相提并论的了。”这话里透露出来的重要性,堪称无与伦比,但是你想过没有,为什么勃兰登堡门对于德国这么重要呢?

接下来,我就从勃兰登堡门的故事里,来为你梳理一下德国成长过程中最重要的三次崛起。

第一次崛起是18世纪中期,那个时候还没有德国。这片土地上有一个国家,叫普鲁士王国,它是今天德国的前身。当时的普鲁士正通过一系列战争在欧洲争取话语权。其中,有一场战争起到了决定性作用,这就是发生在18世纪五六十年代的“七年战争”。战场上,普鲁士打败了身旁的两个强大对手法国和奥地利,从此加入了欧洲强者的行列。为了纪念这场重要的战争,普鲁士国王在首都柏林城修建了勃兰登堡门。

那个时候的勃兰登堡门只是柏林城众多城门中的一个,但这个建筑却充分展示了普鲁士不断强大的决心。为什么这么说呢?因为勃兰登堡门是直接仿造古希腊雅典卫城的城门建成的。

西方文明的源头是古希腊文明,而雅典是古希腊文明中最闪亮的那颗星。所以,仿造雅典卫城来建造勃兰登堡门,正体现了普鲁士统治者的野心。他要把柏林变成继承雅典传统的城市,成为未来的欧洲中心。

但当时建好的勃兰登堡门还不是现在的样子。城门建好几年后,一位普鲁士雕塑家精心创作了“胜利女神四马战车”塑像。这组塑像后来被安放在勃兰登堡门的顶端中央。从远处看,胜利女神张开翅膀,驾着战车面向柏林城内,象征着士兵得胜归来。

只不过,首先在勃兰登堡门举行胜利入城仪式的,并不是普鲁士国王,而是法国的拿破仑。法国是普鲁士的邻居,它也是普鲁士崛起道路上最大的敌人。面对这位军事强人,普鲁士不停地吃败仗。最后,连普鲁士王室也撤离了柏林城,把国都拱手让给拿破仑。1806年10月,拿破仑骑着战马率领法国军队,以征服者的身份通过了勃兰登堡门,进驻柏林,占领了普鲁士。

这还没完,拿破仑为了宣扬自己的权威,并羞辱普鲁士王室,他下令让士兵把勃兰登堡门上的胜利女神塑像拆下装箱,作为战利品运回巴黎。

那普鲁士王室真的放弃柏林了吗?当然没有,普鲁士国王一直在联合反法力量,想要把法国人赶出柏林。终于,在1813年,普鲁士与俄国联军迫使拿破仑退出柏林,并且一路追击法军直到巴黎。第二年,被拿破仑运走的胜利女神像重新回到普鲁士,回到勃兰登堡门。为了迎接离家八年的胜利女神回家,女神塑像被修复一番。她的背上多了普鲁士雄鹰配饰,手拿着长矛,傲然托举着象征英雄荣耀的铁十字勋章,用来表彰那些与法国侵略者英勇作战的将士。

女神像重回勃兰登堡门,标志着普鲁士的第二次崛起。一直以来,普鲁士周围的邻居都在想尽一切办法维持神圣罗马帝国内部的分裂,避免它们身边出现一个统一、强大的国家。但普鲁士重新崛起后,陆续打败了北方的丹麦、南方的奥地利和西南方的法国,扫清了统一的障碍。最后,普鲁士以自己为核心,联合神圣罗马帝国境内的各个邦国组建了一个新的国家,这就是我们更熟悉的德意志帝国。

就像当初拿破仑抢走普鲁士的胜利女神像一样,普鲁士这次也毫不留情地羞辱了法国。普鲁士国王决定在战败者的国都举行加冕仪式。巴黎的凡尔赛宫原本是法国王室的住所,普鲁士国王特意选择在这里加冕为德意志皇帝。

但德国的命运就像勃兰登堡门的经历一样坎坷。20世纪初,欧洲陷入了两次世界大战,但德国都是战败一方。特别是在第二次世界大战的最后关头,苏联军队攻入柏林,他们在勃兰登堡门的胜利女神像上撑起苏联的旗帜。德国士兵看到后,用大炮轰击苏军。结果,胜利女神像遭到严重损毁。最后,只有一只马头残存下来。这枚残存的马头,现在保存在柏林市的一个博物馆里。我们今天能在勃兰登堡门上看到的那组胜利女神塑像,其实是二战后重新铸造的。

战争结束了,德国虽然获得了和平,但也遭受着分裂的痛苦。德国被撕裂为东德和西德两部分,柏林也被切为东柏林和西柏林,勃兰登堡门就在英国占领区和苏联占领区的交界处。但统一国家的执念一直留在德国人心底里。二战结束后,柏林政府提出修复勃兰登堡门。德国人希望通过这种方法,来表达对统一的渴望。虽然东柏林和西柏林这时处于敌对状态,但是在勃兰登堡门的重建工程中却合作得非常好。

到上世纪90年代初,德国人期待的统一时刻终于到来了。在超过十万人的欢呼声中,西德总理从西向东穿过勃兰登堡门,东德的最后一任总理在门的另一端迎接他,标志着勃兰登堡门再次开放,这也标志着德国的第三次崛起。

你还记得吗,当初勃兰登堡门的设计建造模仿了雅典卫城,目的是希望能像古希腊一样影响欧洲。到现在,德国的目标可能已经实现了。今天的德国已经是欧洲最大的经济体,也是欧洲联盟最有影响力的国家。

今天的勃兰登堡门仍然是德国各类集会和庆祝活动的首选聚集地。2014年夏天,勃兰登堡门再次成为入城的凯旋之门。不过这次迎来的不是法国入侵者,也不是九死一生的德国士兵,而是从巴西世界杯夺冠归来的德国国家足球队。

勃兰登堡门经历了这片土地的悲伤和荣耀,也更见证了德意志民族的不断崛起。从历史意义上说,这座门堪称是“德意志第一门”。我们仍然用德国文化部长的话,结束关于勃兰登堡门的故事,“毫无疑问,勃兰登堡门是同一世界分隔为东西两部分的象征。它向世人诉说德国曾经的分裂,也是世界两大阵营分持两种不同社会理念而相互进行对抗的缩影。它不时提醒着我们,曾经失去自由;但同时其自身又是重获自由的伟大见证。因此,勃兰登堡门可说是一座象征着自由与统一的纪念碑,它是德国的,更属于全世界。”

说完了德国最重要的历史建筑,我们来看德国人的另一项共同记忆,这就是古腾堡印刷机,它代表着德国的工艺制造。

我们知道,德国是一个制造业的大国,它的金属加工、精密仪器技术、汽车制造都是世界闻名的。德国甚至一度在19世纪末、20世纪初取代英国成为新的“世界工厂”。直到今天,工艺制造仍然是德国最亮眼的名片。那德国向世界发出的第一张名片是什么?就是古腾堡印刷机。

在500年前的欧洲,约翰内斯·古腾堡发明了一种新型活字印刷术,现在看来,对于当时的很多欧洲人来说,“现代世界正是发端于这一时刻”。因为,古腾堡印刷机标志着人们熟悉的知识传播体系诞生了。以前,书本知识是需要誊抄的,成本很高,是少数人的特权。甚至在中世纪很多欧洲家庭里,最贵重的财产就是一本《圣经》。而古腾堡印刷机问世后,知识传播的壁垒被打破了,所有人都有了接触知识的机会。

不过,对于古腾堡印刷机的故事,我们通常的关注点总会把目光聚焦在古腾堡这个人的身上。我们会说他为了提高商业利润,不断改进技术,最终引发了世界进步的连锁反应。

但这本书给了我一个全新的视角,事实上,我们还应该关注这种工艺出现的地区,美因茨,它位于今天德国的西部。

让我们回到古腾堡生活的时代,15世纪,差不多就是中国明朝。在欧洲,随着贸易往来更加频繁,还有人们对阅读《圣经》需求的不断增长,欧洲书籍印刷的早期形式,比如木板雕刻,已经不能满足人们的需求。即使字迹模糊、简陋粗糙能勉强忍受,但是哪怕雕版上有一处错误,就得废弃重来,确实限制了书籍的印刷成本,间接限制了知识的传播。当时的欧洲人就想,木刻雕版不好用,金属活字是不是会更好呢?

说是这么说,搞金属活字那可不是一件容易的事情。首先,既然要制作大量的金属活字字模,你先得招募到足够多的金属工匠。其次,批量生产,就意味着需要更多的金属原料,所以还需要找到货源充足的供应商。

美因茨的地理优势发挥了作用。在距离美因茨不远的地方,有一个拥有上千年历史的冶金术中心。在这里,极度复杂的金属加工工艺是现成的,这种工艺也常常被用于其他领域。古腾堡就是在这种环境中成长起来的。他做过金匠,打磨过宝石,生产过镜子。原来是技术工人,后来也开过公司,当过老板。但无论他做什么,都和当地的冶金行业有或多或少的关系,这给金属活字的诞生提供了得天独厚的条件。

到这一步,金属活字印刷术还不能实现。我们知道欧洲语言是由一个个单词组成的,一个单词又是由许多个字母组成,那么一页中的字母就会有上千个。对于活字印刷来说,就意味着要准备几千个活字字模。另外,把这些字模紧凑地摆在一起,而且要注意单词之间的空格,段落之间的空行,还有段首的花体字,这印刷难度就进一步增加了,磨损纸张是常有的事情。

前面说过,当时的出版商主要印刷的是《圣经》,因为这个人人都需要。既然要印刷神圣的宗教经典,书籍用纸的质量肯定不能特别差。在以前,《圣经》靠人工誊抄,人们用的是羊皮纸。这种纸质量好,但成本也很高,一只羊的羊皮只够做八页羊皮纸,而一部《圣经》有两千页。怪不得很多家庭都要把《圣经》当传家宝一样一代代传下去。如果只是誊抄一两本《圣经》,财大气粗的人杀几百只羊可能就够了。但批量印刷的话,就算古腾堡腰缠万贯,不在乎买羊花多少钱,关键也找不到那么多的羊被他宰杀。

古腾堡只好想办法,寻找一种质量不错,同时价格适中的纸。当时最好的纸,是意大利生产的。但要想拿到这些纸,古腾堡需要支付昂贵的采购费、运送费、保价费,这笔生意做起来可就不划算了。怎么办呢?

美因茨的地理位置再一次发挥了关键作用。美因茨虽然不产印刷纸,但是隔河相望的法兰克福是欧洲当时最大的商业中心之一。16世纪的法兰克福,每年有两次欧洲范围内的商品展销会,古腾堡可以在这里订购到意大利印刷纸。上一次订的货,能够六个月后的下次展会上送到古腾堡手里。这样的话,印刷纸这个问题就算是解决了。

现在,金属原料、技术工人、印刷用纸倒是凑齐了,但到实际印刷的时候,新的问题又出现了。

你如果有过刻章印字的经历,你就会发现,如果用力不均,印出来的字就很容易深浅不一。当一个页面上有千个活字,问题就不只是字迹深浅不一,印刷纸都有可能被压破。这个关键的技术怎么突破呢?

美因茨的地理位置再一次发挥了作用。美因茨其实位于葡萄酒的主要产区。你可能知道,压榨葡萄酒很有讲究,一方面要把大量的葡萄的汁液挤压出来,同时又不能压碎葡萄籽,这就要求压榨的力度非常均匀。均匀用力这一点和活字印刷如出一辙,所以古腾堡就借用了葡萄酒压榨机的技术,在印刷的时候,使纸面均匀受力,这样印出来的字也就更加清晰了。

到这儿,成品出来了。接下来考虑的就是销售的问题。投入这么大成本,印刷品必须得尽快卖出去,而且还要想办法拿到源源不断的订单,毕竟资金周转不开就会亏损。美因茨的地理位置再一次发挥了作用。美因茨附近有一条美因河,这条河最后注入到德国最长的河流莱茵河中。便利的水运可以把古腾堡的印刷品运送到西欧各地。还有不远处的商业中心法兰克福,同样有助于印刷品的分销。

古腾堡的生意蒸蒸日上,但在1460年,美因茨发生了内乱,古腾堡的生意遭到严重破坏。对于古腾堡个人来说这是灾难,但整个欧洲却因祸得福。一些工匠因为动乱离开了美因茨,也把他们的技艺带到别的地方,古腾堡印刷术印刷的书籍在欧洲范围获得了传播。

今天美因茨的城市中心广场,有一尊古腾堡的铜制塑像。这个塑像非常高大,他留着长长的胡须。其实,古腾堡到底长什么样,人们并不知道。也可能,这并不重要。因为,在15世纪的美因茨,金属活字印刷术的诞生似乎是一种必然。即使没有那位古腾堡,也会有其他聪明的商人,把各种已经备齐的要素聚拢起来,给这个世界带来印刷机。只不过,古腾堡有幸成为那个改变世界的人,并且进一步成为德国制造和创造的象征。

我已经为你介绍了历史建筑和德国工艺,在这本书介绍的展品中,还有一类很特殊,它们虽然也有一些对应的零碎展品,比如照片、绘画、书籍,但我们更应该把它们看成一个整体“观念”。

要形成一个国家,先要有共同的观念。对于德国,尤其是这样。因为神圣罗马帝国的各个邦国原本是相互独立的,俾斯麦等人通过无数次的血与火,才把各邦国捏合在一起。所以,德国非常需要一种共同观念,来强化国民的共同体意识。那德国的共同观念是什么呢?

你一定听说过长发公主、青蛙王子、小红帽、灰姑娘、白雪公主这些德国童话故事。你有没有注意到这些故事都有一个共同特征,就是它们都发生在一片幽秘的黑森林里。这其实并不是巧合,你如果翻看任何一本德国童话书,就会发现大多数情节都发生在黑森林里,或者是森林附近的村庄、城堡。如果具体一点讲,你还会发现,这些森林大多都是橡树林。为什么黑森林和橡树会频繁出现在德国童话里?

对于德国来说,黑森林就代表着一种共同观念,它承载着德国人的共同记忆。在今天的德国西部,有个城市叫科隆。这个城市有两千多年的历史,是欧洲最古老的城市之一。科隆的东北部有一片森林,叫条顿堡森林。这里常年覆盖着橡树和松柏,广袤无垠的绿色郁郁葱葱,幽暗神秘。森林深处有令人恐惧的野兽,还有篝火旁的温暖小木屋。这片森林,正是日耳曼部落的故乡。

一位古罗马历史学者,叫塔西陀。他记载了罗马人和日耳曼人的一次激烈冲突。公元9年,条顿堡大森林里爆发过一场大战。当时,一支规模庞大的罗马军队跨过莱茵河大举入侵,打算征服莱茵河东部的日耳曼部落。危难之际,一位名为赫尔曼的日耳曼勇士率领日耳曼各部落组成联军,一举歼灭了来犯的罗马军团。从此,这片森林被永远地掌握在日耳曼人的手中,森林南部的莱茵河成为罗马帝国的边境,日耳曼各部落避免了被征服的命运。换句话说,这片黑森林,在某种程度上,就是日耳曼民族最初的大本营。

日耳曼人作为游牧群体,他们的足迹在后来遍及欧洲。但是不管都到哪儿,那个古老的记忆都不会流失。因为那片森林记录着这个民族的生存与死亡。有对猛兽的恐惧,还有各项最底层的生存技能。森林这个符号,都深深嵌入这套系统里,深刻,不会磨灭,即使是在这个民族最艰难的时候。

1806年,拿破仑杀入神圣罗马帝国,野蛮地肢解了这个古老帝国。虽然神圣罗马帝国是个松散的组织,但它毕竟非常庞大,而且存在了八百多年。拿破仑的行为深深刺痛了这片土地上的人。很多人都意识到,只有建立一个统一的民族国家,才能摆脱被支配的命运。

当时,普鲁士的很多青年都在积极推动民族国家的统一。比如有两位语言学家,他们是一对兄弟,说出来你肯定知道,哥哥叫雅各布·格林,弟弟叫威廉·格林。没错,这就是大名鼎鼎的格林兄弟。两兄弟用一生的时间做了件意义非凡的事情,就是搜集民间故事,不断整理完善出一套《儿童与家庭故事集》,也就是我们所熟悉的《格林童话》。

格林兄弟在整理民间故事时,不断聚焦强化有关黑森林的共同记忆,嵌入到了德国童话中。不过黑森林还不够符号化,于是他们在森林中选取了当地最常见的树木,橡树,作为这个古老的共同记忆的符号,在《格林童话》一幕幕场景中被反复强化。

在今天,橡树已经成为德国的“国树”。德国的骑士铁十字勋章就使用了橡树装饰。德国8种硬币的图案中有4种与橡树有关,有的是一枚橡树叶,有的图案是一位女子跪在地上培植一株橡树苗。

当然,有关森林的故事绝不是塑造德意志民族国家的唯一原因,但这一点很有特色,同时,它也代表了德国人心中,除了建筑和工艺以外的另一种“共同记忆”。

到这儿,我已经为你说了有关德国的三种不同的共同记忆,他们分别是象征德国历史的勃兰登堡门,象征工艺制造的古腾堡印刷机,还有象征德国共同观念的森林。

你看,我们了解一个国家,不一定要刻板地阅读历史。去抓住那些凝结共同记忆的关键点,也是一种认识新国家的好办法。

当然,今天提到这些内容,只是这本书的一小部分,要想更全面地了解德国文化,你可以去阅读原书,或者是花点时间读一读德国的历史书。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.了解一个国家,不一定要刻板地阅读历史。去抓住那些凝结共同记忆的关键点,也是一种认识新国家的好办法。

2.看懂一个重要的建筑,相当于看懂了这个国家的某个重要时刻。对于德国,勃兰登堡门就是一座国家纪念碑。

3.工艺制造是德国最亮眼的名片。而德国向世界发出的第一张名片,是古腾堡印刷机。

4.对于德国来说,黑森林就代表着一种共同观念,它承载着德国人的集体记忆。