《往事与随想》 苗炜工作室解读

《往事与随想》| 苗炜工作室解读

关于作者

赫尔岑,俄国思想家、作家、革命家。少年时代受十二月党人思想影响,立志走反对沙皇专制制度的道路。

关于本书

《往事与随想》是赫尔岑的回忆录。全书的覆盖面相当广,从 1812 年的卫国战争,十二月党人的起义,19 世纪 40 年代俄国先进知识分子的生活和思想,1848 年欧洲的革命风云,资产阶级政权对群众的血腥镇压,直到19世纪50年代伦敦各国流亡者的活动和宗派斗争,19 世纪 60 年代俄国的社会政治面貌和新一代革命者。

核心内容

少年赫尔岑为什么立志要终结沙皇的专制统治?赫尔岑在欧洲大陆流亡时,看到的革命者群像是怎样的?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是回忆录《往事与随想》,作者是俄国作家、革命家赫尔岑。

1852年,赫尔岑开始写《往事与随想》,用了十几年时间才写完。这本书的体例有点儿奇特,它首先是一本个人回忆录,几乎记载了赫尔岑的一生。

赫尔岑在1812年出生,他出生几个月后,法国拿破仑的大军攻进了莫斯科,俄国军队反攻,这就是1812年的卫国战争。十几年后,参加卫国战争的一批俄国军官发动起义,要推翻沙皇的专制统治,这批革命者被称为“十二月党人”。起义失败后,大批十二月党人被流放。此时赫尔岑才十几岁,心中却升腾起革命理想,此后的一生,他都致力于推翻沙皇的专制制度。他在俄国被流放过两次。1847年,赫尔岑离开故国,开始在欧洲的流亡生涯。1852年他来到英国,创办“自由俄罗斯印刷所”,出版年刊《北极星》和周刊《警钟》,这两种传播进步思想的出版物通过地下渠道运往俄国。同一年,他开始写《往事与随想》。

《往事与随想》中也有一些政论性文章,一些书信和随笔。赫尔岑在书中描绘了1848年欧洲革命的一些重要人物,也记述了他的家庭悲剧和内心的痛苦。全书译成中文,新版本超过1800页。这本波澜壮阔的著作,以及它记录的那个波澜壮阔的时代,对读者构成了一种奇特的吸引力,人们想看看,一百多年前的革命者是什么样子,他们到底在想些什么,他们经历了怎样的一种人生。

著名思想家以赛亚•柏林非常欣赏赫尔岑。他曾经说,赫尔岑在这本《往事与随想》里详细叙述了自己的伦理和哲学信念,其中比较重要的有:自然并无计划,历史没有剧本。并没有一个简单的办法来解决个人或社会问题。普遍的解决并非解决,普遍的目的也绝非真实目的,每一个时代各有其质地,各有其问题,但自由,是一种绝对价值。起码的自由行动范围,对一切人都是一种道德性的必需,不得假借救赎、历史、人性或进步这些抽象原则来压制。柏林的这段话,就印在《往事与随想》最新版本的封底上。

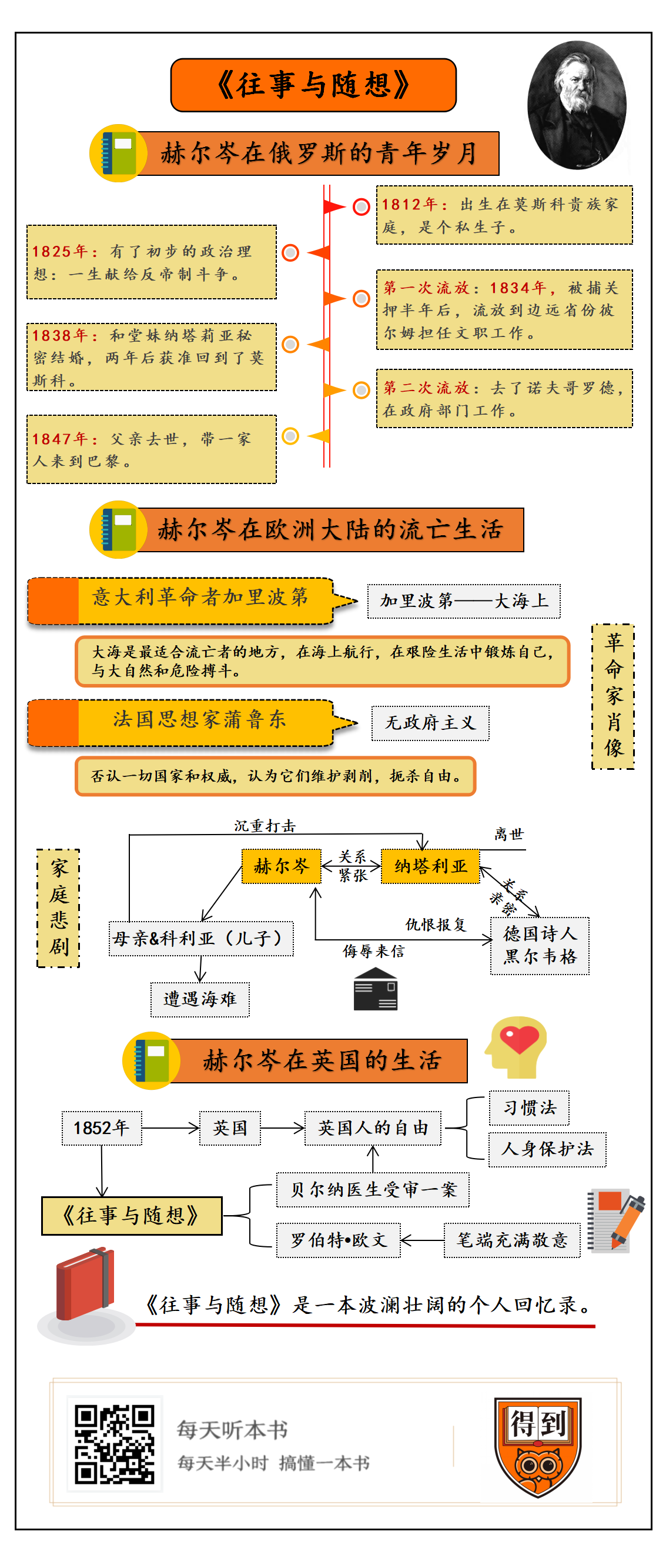

对于《往事与随想》这样一本巨著,不同的读者会找到不同的兴趣点。今天的解读分成三个部分,第一部分讲赫尔岑在俄罗斯度过的青年岁月。第二部分讲他在欧洲大陆的流亡生涯。第三部分讲他在英国的生活。

我们先了解下赫尔岑的青年岁月。

1812年,赫尔岑出生在莫斯科一个贵族家庭,父亲早年曾在法国担任外交工作。赫尔岑是个私生子,爸爸用赫尔岑来称呼他,据说这个词源自德语里的“心”,后来,赫尔岑就成了他的姓氏。

年幼时,赫尔岑家里有几十个仆人。养一个仆人一年的费用不超过350卢布,只有巴黎或者伦敦仆人工资的四分之一。在俄国,仆人并不是一份工作,而是农奴制下的奴仆。我们可以在《往事与随想》的第一卷中看出,身为贵族、主人的赫尔岑是个很有共情能力的人。大人们说,农奴都是道德败坏、行为不端的,但赫尔岑认为,“我们不见得比老百姓高明,只是表现方式比较温和,更善于掩盖自己的私心杂念罢了。我们的欲望轻易就能得到满足,经常不受约束,因此看来才不那么粗野,那么刺目。我们不过因为有钱,度着温饱的生活,这才可以自命清高。”他回忆自家的仆人说,一些人最堕落的行为就是小偷小摸,其他所谓的“堕落”不过是多喝几杯酒。俄国仆人长期贫穷、受奴役、被出卖,过着狭隘和空虚的生活,小酒馆是他们的嗜好,他们通过买醉忘掉自己的痛苦处境。

赫尔岑的这种共情能力是一种善良天性。正是这种善良天性,让19世纪的俄罗斯文学中有了一群“多余人”的形象。什么人是“多余人”?这些人出身贵族,是知识分子,不喜欢上流社会但又不能跳出自己的圈子,他们看出官场的腐败、国家的弊病,不想做官、发财,他们在专制统治下感到窒息,但又缺乏革命的勇气。普希金的诗、赫尔岑的小说和屠格涅夫的小说中,都出现过“多余人”的形象,但赫尔岑并不是一个彷徨的“多余人”,他立志走上反对沙皇专制制度的道路。

1825年12月,沙皇亚历山大一世去世,尼古拉一世登基。在这个权力交接的时期,一些贵族军官率领部队,要求沙皇废除农奴制度和君主专制制度,建立君主立宪制度,但是被镇压了。几名十二月党人首领被判处死刑,上百人被流放。赫尔岑当时不过十三岁,但已经有了初步的政治理想,他立誓要为死难者报仇,要把一生都献给反对帝制的斗争。

俄罗斯在16世纪是一个面积200多万平方公里的国家,但随后的扩张让俄国的国土面积达到2000万平方公里以上,这个变化离不开军队的贡献。军官以武功获得贵族地位、领地和农奴。十二月党人来自军官贵族,赫尔岑的家庭也是这样的阶层。沙皇尼古拉一世把十二月党人镇压下去之后,对这些军官贵族越来越不信任,就成立了新的警察机构第三厅,主要工作是严格控制社会思想。尼古拉一世颁布了新的书刊检查制度,严禁一切对沙皇、政府、东正教表示不满的言论,在这种环境下,很多人都销毁自己的日记、信件、文章,以求自保。

但人们的思想是无法禁锢的,没过几年,贵族家庭和大学生中的地下小组又活跃起来,他们讨论的一个中心话题,就是俄国向何处去。这些知识分子之间也有论战,简单来说,一方是西方派,认为俄国要走西欧的道路,另一派是斯拉夫派,强调俄国的特殊国情。斯拉夫派热衷于保持旧俄国的生活方式,比如,不喝外国来的饮料,只喝国产的饮料格瓦斯,不穿西式服装,穿长袍戴毛皮帽子,所以西方派讽刺他们是格瓦斯爱国者。

俄国思想家别林斯基和赫尔岑都属于西方派阵营,大作家陀思妥耶夫斯基是斯拉夫派。赫尔岑在《往事与随想》中说,彼得大帝(1682年即位)之前的俄国生活是丑陋、贫困、粗野的,斯拉夫派就是想恢复一个这样的社会,他们的核心就是复古,回到被外国文化和外国政府所隔绝的人民中去。

十几岁时,赫尔岑的父亲按照军官贵族的老方法给他安排前程,早早给他在克里姆林宫管理处挂了个名。没过几年,赫尔岑获得了准尉官衔。到他上大学时,这个挂名的官衔成了一个小麻烦。按照规定,赫尔岑是公务员,应该去上给公务员准备的学校,可赫尔岑想上莫斯科大学,他跟父亲说要辞去官职,父亲就想办法要来了一张官方的准假证书,允许他既当公务员又能上大学。

赫尔岑在大学学的是数理专业,尽管他后来做的是文学家的工作,但他强调:“没有自然科学,现代人就没有出路;不接受这种有益的营养,不对思想实行实事求是的严格训练,不接触我们周围的生活,不承认客观实际的独立性,那么在我们的灵魂深处,必然会潜伏着神秘主义的种子,有朝一日它便会用愚昧的毒液侵蚀我们的理性”。

大学时,赫尔岑和人组成了一个小团体,他在《往事与随想》中说,我们这儿受教育的人总是十分罕见。有机会受到教育的人,与其说他们获得了渊博的知识,不如说他们获得了普遍的人道精神。一旦接受了人道精神,一个学生就能变得更像一个人。可变得像“人”,却是升官发财或者振兴家业不需要的,你要想混得好,就要重新失去人性。面对这个困境,有些学生会打牌喝酒得过且过,有些人则开始为自己的思想寻求出路,大学里的各种小组就是这样形成的。

这个小团体在1834年7月惹来了麻烦。一天夜里,警察来到赫尔岑家检查信件,然后说,您得跟我们走一趟。赫尔岑被带到警察局,看到警察条例里有一条是,一切被捕者在被捕三天之内,均有权获知被捕原因,否则应立即释放。这算是比较好的法治环境。很快,赫尔岑家的仆人给他送来被褥和换洗衣服,警察还帮他买了一本意大利语词典供他学习,他的待遇还算是人道的。赫尔岑说,要了解俄国的监狱、警察和法庭是怎么回事,就得去当农民,当工匠,当小市民,警察对这些人是不客气的,肯定会严刑拷打,政治犯都是贵族,他们会遭到监禁和惩罚,但在监狱中不会有皮肉之苦。

赫尔岑为什么被捕?因为在一个青年小组的聚会中,有人念了讽刺沙皇尼古拉一世的诗歌,秘密警察就排查了所有青年小组。赫尔岑和他的小组成员都被抓起来,他们写的信读的书都受到审查。第三厅的审讯工作主要围绕着赫尔岑的思想方式展开,你怎么会有不符合政府精神的思想?为什么要看法国革命的书?为什么不站在君主制的立场上写文章?赫尔岑被关押半年之后,判决书下来了,他被流放到边远省份彼尔姆担任文职工作。

俄国地方太大,劳动力太少,流放制度是要解决劳动力的问题。彼尔姆是边疆区的首府,赫尔岑先到彼尔姆,后到维亚特卡,在当地的政府部门工作。他的流放生活中的一大痛苦是和心上人分离。被捕之前,赫尔岑刚刚向一位姑娘表白,不料被关押半年,而后又被流放。这个姑娘是他的堂妹纳塔莉亚,1838年,纳塔莉亚跑到赫尔岑的流放地,和他秘密结婚。又过了两年,他们获准回了莫斯科。

回来后,赫尔岑依旧和别林斯基、巴枯宁这些知识分子来往。赫尔岑的爸爸看儿子还是在舞文弄墨,就给他在圣彼得堡安排了一个差事,去内务部的贵族铨叙局工作。铨叙,这个词比较生僻,意思就是考察一个人的资历,看他能不能当干部,俄罗斯内务部贵族铨叙局就是考察你能不能获得贵族身份,听起来像是一个很清闲的部门,但赫尔岑又惹事了。

他给爸爸写的一封家信中,谈到圣彼得堡一个警察半夜杀人的事。这件事当时在圣彼得堡可以说尽人皆知,但这封信落到了第三厅警察手中,他们认为赫尔岑这是妄谈国事,造谣惑众,危害政府。赫尔岑辩解说,这起警察杀人事件街上的小商贩都知道,为什么我在给爸爸的信里议论两句都不可以?第三厅的官员回复他说,事情当然并不严重,但是对您不利,报告已经呈给沙皇了,沙皇决定,您还是继续流放吧。

赫尔岑第二次流放去了诺夫哥罗德,还是在政府部门工作。有段时间,他负责处理警察局递交的公文。秘密警察对流放犯赫尔岑进行监视,每三个月要写一份报告,报告交上去,赫尔岑会审阅警察监视自己的报告,这是一个很荒谬的事。

一个人在家信中的言论,都在沙皇专制的控制下,那有没有可能离开俄国?当时第三厅警察厅长给沙皇的报告中说,有很多贵族接受西方的革命幻想,总想在俄国搞宪政,搞自由主义那一套。所以,尼古拉一世执政期间,对贵族出国进行了一系列限制,18岁以下的贵族子弟不能在国外接受教育,贵族在国外的期限不能超过五年,后来又缩短成三年,办理出境手续所需的费用相当于一个中等官员一年的薪水。到了1847年,赫尔岑父亲去世,留下了一大笔遗产,赫尔岑就以给妻子看病为由,办理出境手续,带着妈妈老婆孩子离开俄国,来到巴黎。

赫尔岑离开俄罗斯之后,正赶上1848年欧洲革命。屠格涅夫曾说,赫尔岑“在刻画他所遇到的人物的性格方面是没有敌手的。” 第二部分,我们就来看看赫尔岑描摹的几位革命家的肖像,以及赫尔岑的家庭悲剧。

1848年,法国、奥地利、意大利、德国都发生了革命运动。关于革命的反思,赫尔岑的主要著作是《彼岸书》,他说,革命者中有正直、勇敢、准备在枪弹下牺牲的人,但大部分是毫无见识的空头革命家,他们一生谈论的都是不多的几个政治概念,很多人选择在政治运动中投机。

有一位革命家很有诗意,他是意大利的革命者加里波第,他的流亡生涯是在大海上。他担任船长,船员都是意大利流亡者,加里波第说,我还可以再搞几条船,容纳更多的流亡者,他们可以当水手,当工人,当厨师,如果留在欧洲大陆,流亡者只能过奴隶生活,去英国只能要饭,去美国更糟糕,那是一个忘记祖国的国家,大海是最适合流亡者的地方,在海上航行,在艰险生活中锻炼自己,与大自然搏斗,与危险搏斗。

另一位革命家是法国思想家蒲鲁东,他被称为“无政府主义之父”,否认一切国家和权威,认为它们维护剥削,扼杀自由。1849年6月,蒲鲁东被捕入狱,被判处三年徒刑,但他可以在监狱里会客、读书、写文章,甚至编辑一份报纸。法国政府规定,办报纸必须缴纳两万四千法郎的保证金,如果报纸违反了政府的规定,就要缴纳罚款。赫尔岑为蒲鲁东创办的《人民之声报》缴纳了保证金,他说,我掏出钱来可不是觉得革命好玩,也不是出于对法国名流的崇拜,他希望自己能参与《人民之声报》的编辑和撰稿,但很快,赫尔岑被巴黎驱逐,他落脚在尼斯,而后加入瑞士国籍。

俄罗斯学者德·斯·米尔斯基写过一本《俄国文学史》,其中提到了《往事与随想》,说这部回忆录中最出色的章节,是赫尔岑描写妻子纳塔莉亚和德国诗人黑尔韦格罗曼史的那部分。赫尔岑在写这段家庭悲剧的时候,更加深刻地进入了人物的内心。这段家庭悲剧的开始,是赫尔岑发现自己戴上了绿帽子,他说,我发觉黑尔韦格对纳塔利娅的友谊已超过了一般程度,我只得保持沉默,但我为此担忧,我预见到这将使我们迅速走上一条灾难的道路,我们的生活出现了危机。

1848年3月,黑尔韦格在巴黎组织了一支由德国和法国工人组成的武装队伍,进入巴登地区发动起义,要成立德意志共和国,但起义遭到镇压。流亡的黑尔韦格,很多时候都是靠赫尔岑的接济过日子,在赫尔岑看来,这个诗人不断乞求别人理解,乞求温存体贴,总是哭泣,这会激起女人的同情心。纳塔莉亚说,你不了解那种渴望得到母亲、朋友、姐妹的体贴关怀的心情,你不懂黑尔韦格的痛苦,他是个大孩子,你是个成年人,我们要给他温暖和同情。

其实,过着流亡生活的纳塔莉亚也有自己的苦闷,她在给赫尔岑的一封信中说,有时我看到孩子们会变得很害怕,我们太大胆,太鲁莽了,强迫这些新生命来到世上,可我们却没有什么东西能让他们的生活变得更幸福,我觉得这简直是犯罪。她还说,有时我也但愿能像耗子那样东奔西跑,对这种忙碌发生兴趣,免得太闲,免得在这纷扰的世界上显得太闲,可我总觉得自己和环境不能协调。

赫尔岑和纳塔莉亚之间的关系,被外来者黑尔韦格闹得非常紧张,此时,赫尔岑家中又发生了一场悲剧,赫尔岑的妈妈带着孙子科利亚出去玩,遭遇了海难。赫尔岑去往海难发生地,找不到母亲和儿子的遗体,也找不到一点遗物。赫尔岑的这个儿子天生耳聋,所以爸爸妈妈对他有格外的怜惜。纳塔莉亚受到这个打击之后,会跟赫尔岑说,“科利亚,我忘不了科利亚,可怜的科利亚,他一定多么害怕,他一定多么冷,那么多的鱼,还有大螯虾!”

这场悲剧之后,黑尔韦格写信来说,命运在你我之间做出了判决,它在大海中淹死了你的后代和你的家人。我们可以用决斗来解决问题。赫尔岑说,这封信是自己出生以来受到的最大侮辱。没多久,妻子纳塔莉亚也去世了,赫尔岑独自前往英国。

赫尔岑在《往事与随想》中说,有一段时期,我严厉、猛烈地申斥那个破坏我的生活的人,也有一些时候,我真希望杀死这个人。从那时起七年过去了,我逐渐失去了复仇的欲望,我经过长期的不断的分析,头脑冷静了,不再感情用事。这七年中,我明白了自己的和许多人的限度,我放下了刀,拿起了解剖刀,我不再诅咒和辱骂,我要从心理病理学的观点来叙述我的故事。赫尔岑的这段故事也说明了,公众生活的确会受到政治环境的危害,但有时候,我们私人生活中的危害,并不是来自专制的君主,而是来自一个闯入我们生活中的革命者。

我们进入第三部分,看看赫尔岑在英国的生活。

赫尔岑在1852年8月25日来到英国,他对英国的感受很好。他在思考,欧洲的革命浪潮中,为什么那些个人自由和言论自由受到限制最少的国家,会是最平静的地方。比如,英国、瑞士、荷兰,都没有大规模的流血冲突。英国人找到了什么办法来保护自己不受暴政的迫害?赫尔岑说,英国人的自由,存在于其体制中,存在于习惯法和人身保护法里,而不在道德意识和思维方式上。

赫尔岑在《往事与随想》中记述了贝尔纳医生受审一案,能帮助我们更好地理解这句话。贝尔纳医生参加了1848年的巴黎革命运动,然后在英国流亡。十年后,一个名叫奥尔西尼的革命者行刺拿破仑三世,法国政府指控奥尔西尼行刺用的炸弹,是贝尔纳医生在英国制造的,行刺的阴谋是在英国策划的。法国提出要惩戒,这个威胁吓坏了在法国做生意的英国商人。英国首相帕默斯顿为了平息法国政府的怒火,就在1858年2月逮捕了贝尔纳医生。帕默斯顿还向议会提交了一个防止阴谋活动的法案,名为《密谋暗杀议案》,主要是针对那些在政治上活跃的外国人。这个法案如果通过了,每个大使馆就可以把与自己政府为敌的流亡者。

送进监狱,或者押上轮船,遣送回国。

英国人对流亡者并没有什么好感,但他们为自己有庇护权而自豪,认为这个权利是不可侵犯的。英国曾经庇护过1793年法国大革命中逃亡的天主教徒,庇护过伏尔泰、托克维尔,也庇护过法国复辟时期的国王。于是,当帕默斯顿提出《密谋暗杀议案》之后,反对这个法案的人在伦敦街头贴满了通告,号召市民到海德公园集会,向女王请愿。最终,这个法案在议会没能通过,帕默斯顿内阁随后辞职。

但英国政府还是不愿意得罪法国,想把贝尔纳医生送上绞刑架。法国政府和英国政府都花了不少钱搜集证据,在庭审中,辩护律师通过交互询问,辨明了那些证人都是法国的暗探,受雇于一个专制政府,陪审团就认定,贝尔纳医生无罪。随后,陪审团去酒馆的路上被团团围住,民众聚集起来庆祝这次胜利,赫尔岑说,这就是英国在庆祝自由的胜利。英国法律中互不协调的多种多样的判例,会使法国人困惑,却包含着诗意与美感。

赫尔岑在英国时,那时的英国聚集了一大批流亡者。1854年2月21日,美国驻伦敦大使布坎南邀请欧洲流亡者共进晚餐,这次晚宴可以说是向那些老牌西方国家表明,新世界要站在哪一边。他当时邀请的流亡者包括匈牙利的科苏特、法国的洛兰、波兰的沃尔采尔、俄罗斯的赫尔岑,还有意大利的马志尼等等。赫尔岑在记述他的伦敦岁月时,似乎对流亡者有一些轻蔑的语气,比如,他写到,一个流亡者吹嘘自己向私有制发起了挑战,实际上他干的是溜门撬锁。还有许多流亡者向赫尔岑借钱,骗他的钱。赫尔岑说,许多流亡者是文化界或者是上层社会中的下层人物,他们不能靠自己的老本行工作,只会投机取巧。

作为一个贵族革命者,赫尔岑也有势利的一面。他把大笔财产交给银行家罗斯柴尔德打理,不会为钱发愁。他认为贫穷会危害一个人的自由,但许多流亡的革命者都是压上自己性命的赌徒。赫尔岑写到他们时会语带讥讽,但写到罗伯特•欧文这个人的时候,他的笔端充满敬意。

罗伯特•欧文是空想社会主义的一个代表,他创办工厂,提高工人待遇,给工人办食堂办幼儿园办学校,还在美国买下土地,建立人民公社,实行生产资料公共占有,权利平等,民主管理等原则。欧文投身工会运动,想把这个“疯人院”一样的世界改变成一个更合理的地方。赫尔岑见到欧文时,欧文已到暮年,他那一套改变世界的主张,基本上都失败了。赫尔岑认为,愚昧的人无法理解欧文的学说,就像呼吸空气需要肺,但鱼没有肺只有腮,愚昧的人都有一个精神上的腮,呼吸新鲜的空气会让他们感到痛苦和厌恶。

赫尔岑在《往事与随想》里充满感情地记述了,1858年10月在利物浦举办的一次会议。欧文躺在担架上,被抬到会场,88岁的欧文再次重复他的观点,一个好的社会是可以解决温饱问题的,一个好的社会是没有刽子手的,一个新的时代要来临了。几天后,欧文回到威尔士的老家平静地去世。但当时英国的主流媒体发表评论说,欧文一生中的最后20年对公众来说没有任何意义,他奉行的那套原则早就被推翻了,可欧文还以为自己是人类的救世主。

在《往事与随想》最后的一些章节,赫尔岑写了一批新的俄国流亡者。“随着新人的到来……谈话的范围变小了,有时甚至彼此没什么好谈的。”这些年轻人不太关心学问或事业,甚至很少读书。赫尔岑说,在一切不幸中,我最怕门不当户不对带来的灾害。我之所以能容忍他们,一半出于人道精神,一半是不愿意多加计较。

五十多岁的赫尔岑完成了自己的回忆录,他珍视人的自由,但也非常清楚,普罗大众对于自由不一定感兴趣,他们喜欢权威,把平等理解成同等程度的压迫。在《往事与随想》最后的附录部分,有英国历史学家托马斯•卡莱尔给赫尔岑的信,卡莱尔在信中说,他尊重俄国人民的 “服从的天赋”,比起在议会辩论、出版自由和普选计票中发展起来的无政府状态,沙皇制度也许更适合俄罗斯。

到这里,《往事与随想》的精华内容已经为你解读完了。我们再来总结一下本期的知识要点。

第一,赫尔岑出生于1812年,死于1870年。1825年的十二月党人起义,让少年赫尔岑立志要终结沙皇的专制统治,他在俄罗斯遭受两次流放,1847年离开俄罗斯,开始流亡生涯。赫尔岑在1852年来到英国,同一年开始写《往事与随想》,这是一本波澜壮阔的个人回忆录。

第二,赫尔岑在巴黎经历了1848年欧洲革命的风云,简单来说,革命者要推翻君主制,他们相信,从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要争取人类的自由,只能靠自己。赫尔岑是文人,也是政论家,《往事与随想》中不乏政治性的议论。我们回望那个时代,法国思想家托克维尔的两卷《论美国的民主》出版于1835年和1840年,《共产党宣言》出版于1848年,英国哲学家密尔的《论自由》出版于1859年,这些思想观念确实有巨大的力量,会影响后世亿万人的生活,但赫尔岑的个人回忆、文学性的私密感受,也有温暖动人的力量。

第三,赫尔岑在《往事与随想》中写到了许多流亡的革命者,也写到了许多在沙皇专制统治下的牺牲者。洞察前人对自由的思考,为争取自由所做的努力,会让我们更深刻地理解理性与自由的价值。

撰稿:苗炜工作室 转述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

他珍视人的自由,但也非常清楚,普罗大众对于自由不一定感兴趣,他们喜欢权威,把平等理解成同等程度的压迫。

-

革命者要推翻君主制,他们相信,从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要争取人类的自由,只能靠自己。