《广州贸易》 王雨解读

《广州贸易》| 王雨解读

关于作者

作者范岱克,中山大学历史学系教授,是知名的中外贸易史专家,在广州口岸、亚洲海洋史方面出版了多本著作。

关于本书

这本书的重点是广州体制的运作方式。中外学界以往对广州体制研究,多将其视为政治体制的附庸,并将清政府的腐败作为其崩溃的主要原因。范岱克指出,广州体制实际上是一套十分有效的沟通、运营和管理模式。它的崩溃,不是因为清政府的腐败,而是因为它无法就新的贸易方式和史无前例的贸易复杂程度进行自我调整,以致于极大地激发了原有的中外利益冲突和矛盾。这一观点不仅有助于我们重新认识中国近代史,同时还为理解大湾区一体化的历史契机提供了依据。

核心内容

范岱克在书中对广州体制的各个环节,尤其是作为中间商的引水人、买办、通事以及行商的作用做了细致入微的分析。他的研究有力地证明了广州体制是一套精密的沟通、运营和管理模式,它建立在清政府、外国商人和大量分工细致的中间商这三方之间相互博弈的基础之上。他还注意到,19世纪中期信息传播机制的根本性变化,赋予了在华外商新的能力,使他们能够预见到新的运输工具能够引发的一系列革命性的连锁反应。这才是新的贸易机制出现的根源。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的书,是著名历史学家范岱克的《广州贸易》,它的副标题是“中国沿海的生活与事业(1700-1845)”。

书名“广州贸易”这个词,说的并不是广州这个城市的贸易活动,而是中国近代在广州和整个珠江三角洲产生的一种特定的进出口贸易模式。西方历史学家还给支撑这种税收和贸易方式的体制起了个名字,叫广州体制,也就是Canton System。

在过去的一百多年里,广州贸易和广州体制一直是学者研究的重要课题。早先,学者关注广州体制,是因为觉得它不好。它是中国闭关锁国的象征,它的崩塌是中国近代屈辱史的开端。这个说法是否有道理,咱们暂且放在一边。后来的学者就纳闷了,开始发问:广州体制存在那么多问题,比如鸦片走私、清政府腐败,中国人对发展国际贸易不感兴趣等等,但广州贸易不仅发展了一百五十年,而且在鸦片战争爆发前还达到相当辉煌的程度。这究竟是为什么呢?

本书的作者范岱克写这本书,就是想回应这个问题。范岱克是知名的中外贸易史专家,目前是中山大学历史学系的教授,写了好几部关于广州贸易的作品。他认为,广州体制不是一种失败的制度,广州体制最后的崩溃,也不是因为鸦片走私或者清政府的腐败。

广州体制一开始其实非常成功,是一套精密的沟通、运营和管理模式,成就了广州贸易持续助力一百五十年的辉煌。这套模式,不是清政府一方说了算,而是清政府、外国商人和大量分工细致的中间商,这三方之间相互博弈而形成的。遗憾的是,这套模式没有适应时代的变化。到了19世纪中期,中国和世界的贸易往来越来越频繁,贸易量日益扩大,贸易内容也更加复杂,但是广州体制没有完成应有的迭代,这才引发了剧烈的冲突。作者认为,这也是鸦片战争爆发的一个重要原因。

接下来,我会分三部分来讲讲作者的观点。

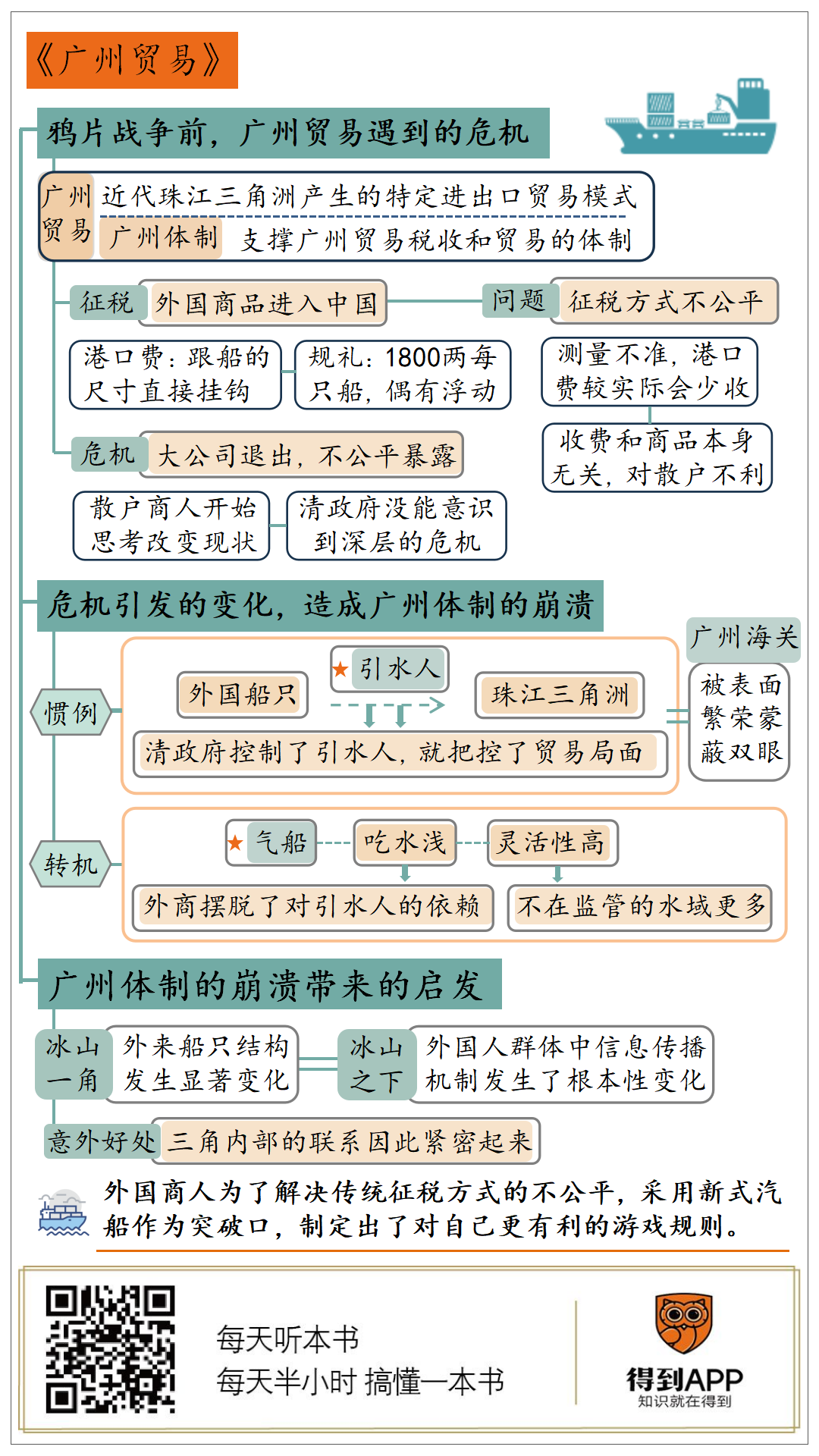

首先,我们来看看在鸦片战争以前,广州贸易遇到了什么样的危机?

第二,我们来看看这个危机又引发了哪些变化,造成了广州体制的崩溃?

第三,我们来看看这段故事,能给我们带来什么样的启发。

首先,我们要回顾一下,鸦片战争之前的广州海关是怎么征税的。一模一样的税,为什么1834年之后,外商们一反之前的态度,开始表达强烈不满?

我们知道,商品进出口是要交关税的。今天,税率和商品的种类、特性、用途等等直接相关,比如像保时捷这样的奢侈品,关税是82%,而日用品的关税是8%以下,还有的商品,执行零关税。不同的港口,税率可能也不同。香港一直有购物天堂的美称,和它零关税的贸易政策密不可分。

在18世纪的广州,外国商品进入中国也要交税,不过那时候不叫关税,征税的方式也和现在大不相同。在清代,外国船只来到中国,要交港口费。港口费的高低和船的尺寸直接挂钩,所以收钱之前,海关必须测量船只。测量船只的方法大概是这样:有专人负责量一下船的长度,再量一下宽度,两者相乘除以10,再乘以每一尺要交的费用,大概是7两银子左右,得出来的结果,就是这艘船要交的港口费。从1700年到1842年广州体制开始瓦解,这项费用一直持续了近150年。

除了港口费,外国商人还要交一个费用,叫作“规礼”,外国商人将它称为Emperor’s present,意思就是献给皇上的礼物。规礼是按船收的,不论船只大小,都是1800两,偶尔上下浮动一点。不过,对于商人来说,规礼其实不算额外开支,只是把各种杂费规范成一种费用了。清朝海关从18世纪20年代开始征收规礼,直到鸦片战争之后取消,前后持续了一百多年。

这么收费,听起来很合理,但其实有很多问题。首先,是测量不准。丈量船只,是以船只主甲板前桅和后桅的距离作为船的长度,再以中央桅杆的位置为准来量船的宽度。这种量法是为测量中国帆船定制的,测出的结果,基本上等于船只储存货物的空间。但是,欧洲和美国船只跟中国的船不太一样。它们的船舱通常从桅杆前面一直延伸到船只尾部,而且下层的甲板要更宽一些。这样,有利于降低重心,又能存储更多的货物。所以,按照刚才说的方式测量,港口费肯定是少收了。

这还不是最要命的。最要命的是,不管是港口费还是规礼,都和商品本身没有关系。换句话说,只要船的尺寸大小相同,一船茶叶和一船土,要交的费用是一样的。而且,因为规礼是固定的,所以船越大,装的货物越多,那么平摊到每一件商品上的成本就越低。换句话说,这种征税方式不公平,对大船有利,对小船不利。再延伸一点,对规模大、资金多,买得起大船的公司有利,对规模小、资金少,只能用小船的散户商人不利。

你可能觉得,不公平就不公平吧,只要利润空间够大,也没什么关系。一开始确实是这样的。我们知道,拿破仑战争后,英国东印度公司的大型船只主导了欧洲的对外贸易。在18世纪90年代,他们的船只吨位就能达到800吨以上,到了19世纪20年代,更是超过1200吨。所以东印度公司的船只也主导着广州贸易。以1799到1801年这3年为例,美国散户商人的船只,吨位平均是300吨,英国散商的船只平均500吨,加在一起,总共108艘船,总容量也就四万吨多一点。同时期,英国东印度公司在广州的船只总容量高达六万吨,是所有散商船只总容量的1.5倍,可数量还不足散商的一半。

请注意,问题就出在这里。如果东印度公司一直主导广州贸易,散户没有发言权,就算税收存在一些不公平,这套制度也能一直维系下去。大家都能赚钱的时候,散商对征税方式就算有不满,也没什么办法。可是,大公司一旦退出,大量的散户涌入,这种不公平就会暴露出来,引起所有人的注意。

这件事,真的发生了。1834年,英国东印度公司结束了它的商业活动,停止向中国派船。于是,所有的外国商人就都变成了散户。广州贸易本来运行良好,但是,由于1834年,这个贸易体系中的主要力量东印度公司退场,广州体制中税收制度的不公平就暴露出来了,成了一个摆在台面上,必须解决的问题。这个时候,散户们开始思考,怎么才能改变现状,为自己争取更大的利益。遗憾的是,当时的清政府根本没有意识到问题的严重性,更没有及时调整征税标准。他们真的不想调整吗?不,是他们没有能力去想象这个变化究竟意味着什么。

接下来第二部分,我们就来看看,散户如何用一种看似八竿子打不着的解决方案,解决了税收不公平的问题,这种解决方案,如何成为鸦片战争爆发的部分原因。

外商想来想去,既然问题的根源在船上,那么解决的方法也必定落在船上。就这样,他们注意到了当时的最新发明——汽船。跟传统船只相比,汽船有很多优点。18世纪后期,航行表和望远镜等工具开始陆续装备在汽船上,帮助船长确定船的位置,让远距离航行变得更加准时和规范。同时,改进后的船体设计与操控装置使它航行起来更快、更灵活,也更安全。更重要的是,汽船的船体吃水程度大大降低,能够自由在浅水河与溪流中穿行。

外商散户发现,汽船的这些新性能,正好能够解决他们在广州遇到的关税难题。为什么呢?回答这个问题之前,我们需要先说一下外国商船如何进入广州。只有明白了他们如何进来,才能理解为什么他们如此需要更新汽船。

18世纪初,外国船只到达珠江三角洲之后,首先要做的是请一位引水人把船只引进位于珠江口的澳门水道。引水人,就是引导船只在水面上安全航行的人。以前,从澳门沿珠江而上十分危险。珠江主干道上最浅的滩只有18英尺深,所以,大型的船只,只要吃水深度超过18英尺,肯定会搁浅。再加上潮汐、风暴和许多暗藏在珠江中的危险,对外商来说,请一位熟悉本地水情的引水人,就显得尤其重要。

引水人很专业,有一套复杂而有效的航行方案。比如所有的船只都使用同一套信号系统。锣、鼓、海螺、灯笼、火把,还有不同颜色、形状的旗帜,都会在引水过程中起到作用。白天,渔民按照不同方式使用旗帜来表示船只属于哪种类型、来自何处;遇到大雾或暴雨时,渔民在船上有规律地敲响锣鼓,用来提醒其他船只,也会用海螺吹出响声在黑暗中发出警报。

总之,如果是吃水较深的外国船只,没有熟悉水情的引水人,是不可能进入和离开中国的。随着广州贸易的规模越来越大,西方船只的载重也越来越大。从18世纪初到1842年广州体制瓦解,西方公司船只的载重量从约400吨增长到超过了1400吨,船只的吃水也从17到18英尺上升到23到24英尺。所以,他们也越来越依赖引水人。另一方面,船只航行的珠江水道,不仅变得越来越狭窄,还以每十年为单位变得越来越浅。在这种情况下,外国船长逐渐丧失了与引水人讨价还价的能力。到了18世纪50年代,广州贸易的局面,其实是由引水人掌控的,清政府只要控制住引水人,就能把控广州贸易的局面。

然而,汽船的到来,改变了这一切。

首先,汽船吃水很浅,所以它不再需要引水人的指引,就可以完成航行。换句话说,汽船帮助外国商户摆脱了对引水人的依赖,广州海关就不能够通过控制引水人,来管理商人在珠江三角洲的贸易行为了。

其次,由于汽船吃水浅,符合航行条件但又不在监管范围内的水域大大增加。而且,由于汽船灵活性更高,他们也更容易躲避来自虎门炮台的惩罚性袭击。外国商人就可以更大胆地从事走私活动。举个例子,1835年,英国人把“查顿号”汽船从澳门开到虎门,中途虽然遇到清朝水师阻挡,而且最终也放弃了航行,但是珠江口五架炮台,经过几个小时的炮击,居然都没有打中它。这绝对是一个强烈的信号:传统的炮台根本奈何不了新式的汽船。

汽船的优点太多了,外国船商纷纷抛弃传统船只,改用汽船。在19世纪30年代之后,广州水面上的船只,慢慢都变成了汽船。比如英国的“响尾蛇号”,吨位503吨,吃水10英尺,还有“复仇女神号”汽船,载重达700吨,吃水只有6英尺。过去,这个吨位的船只,吃水深度要达到20英尺。如果你不记得“复仇女神号”,我可以提醒你,它就是在第一次鸦片战争中率先发动对广州进攻的战舰。它摧毁了至少105门大炮、7座炮台、9艘战船,和一道关卡。而刚才提到的“响尾蛇号”是它在这场战争中的同伴。

我们可以设想一下,面对这样一支灵活机动、来去如风的舰队,仅凭那些难以挪动的大炮,怎么和它打?明摆着打不赢嘛。但是,你可能还不甘心地想问一下,为什么如此明显的,但凡明眼人都能看得见的变化,偌大的广州海关居然没有注意到呢?真的是因为它太腐败了吗?

可能确实有腐败的原因,但是,作者范岱克教授认为,除了腐败还有更重要的原因,广州海关是被表面的繁荣蒙蔽了双眼。

从许多方面看,从18世纪一直到19世纪30年代中叶,广州体制的运作是顺畅的。广州当局相当认真地监控腐败、走私,也监控着持有官方许可的船只在珠江三角洲的航行情况。贸易量和缴送给朝廷的收入,也是年复一年地增长。1828年到1832年,进口税增长了近一倍,从78万两上升到125.7万两。所以,从账面来看,广州体制的运作是很理想的。

但是,这种税收增长的方式,其实存在很大的隐患。虽然在1828年到1832年这五年间,进口税增长了近一倍,但它不是因为海关做对了什么事情,反而是因为我们第一部分说到的税收制度不公平。这是非常危险的。一方面,广州海关为增加的收入感到高兴,报到北京肯定龙颜大悦。但另一方面,它没有意识到,这些新增加的来自小商船的营收,实际上是在消耗它在过去的一百年里所积攒下来的外国商人对广州体制的信任。一旦信任消耗殆尽,化为不满,再遇上改变的契机,势必是要造成整个市场重组。

账面漂亮,蒙蔽了海关以及整个体系的眼睛,让他们误以为形势一片大好。那么多现在看来非常重要的情报,他们都视而不见。上边我们提到的引水人,还有买办、通事以及其它的一些中间商,他们在记录来华的航船信息时,只关注填报的内容和实际情况是否相符,都没有留心那些新的变数。比如,大炮和炮弹的尺寸,仓库中猎枪的种类,甚至射击和装载设备的技术改进信息,都没有登记在案。

刚才,我们还提到有专人在甲板上测量船只的长度与宽度以便确定港口费,他们还会记录甲板上的枪炮数量。但是,大多数东印度公司船只上只把4-8磅的小炮放置在外人可以看见的上层甲板上,而10-20磅的大炮则被放置在下层甲板上。这两种炮的区别在于,4-8磅的炮基本没有什么杀伤力,但是10-20磅的大炮几乎能够夷平所有珠三角中国炮台的外墙。遗憾的是,引水人和通事所记录的信息,仅仅止于甲板之上,因为那里能计算到最大的船舶尺寸并征收最高的税额。

你看,这些人为了征到最多的税,创最多的营收,反而忽略了将来可能会把自己置于死地的那些细节。是不是很可笑?甚至还有点让人后怕。在“复仇女神号”参战的十年前,第一艘汽船“福士号”已经出现在了广州,随同而来的还有其他数艘汽船,但沿海的海防官员仅仅是把它们等同为风力驱动的船只。

后来的故事,我们基本上都知道了。鸦片战争中国战败,随之而来的是一系列的不平等条约,五口通商,割地赔款,拉开近代中国屈辱史的序幕。

最后第三部分,我们来看看,如何理解广州体制的失效,这件事确实是中国近点屈辱历史的开端,但是,它对我们的意义,不止于此,回顾这个案例,可以帮我们重新认识珠三角以及粤港澳大湾区互通互联的方式。

鸦片战争之前,广州体制顺利运行了150年,是因为它基于珠江的自然条件和船只情况这两套参数,发展出了一套完整有效的运行方法。19世纪30年代,广州体制逐渐失效,是因为外来船只这套参数发生了极大的变化,散户取代大公司成为贸易主体,但清朝海关没有及时意识到这套参数的变化并作出及时调整。

这种情况,如果出现在21世纪的公司,这家公司肯定是要倒闭的。换成当年,这个体制也注定要淘汰重组。鸦片战争之后,广州体制被迫开始调整。每艘船1800两左右的规礼被废除;1843年,新的港口费征收规则确立,征收依据不再是船的尺寸大小,而是它的载重。其中,载重大于150吨的船只每吨港口费0.5两,载重少于150吨的船只每吨0.1两。对战后的清政府来说,这种调整意味着什么呢?如果按船只总数150艘来估计,用旧的广州体制,港口费收入大约可达四十六万两千两,换成新体制之后,就只三万七千五百两了,相当于损失了92%。

这种变化背后,当然有丰富的图景值得讨论,范岱克在书里也讨论了一些其他问题,希望展示一幅全景式的动态画面。比如,前面说到的引水人,属于外商和清朝海关之间的中间商。这个中间商群体,除了引水人,还包括权势更大的通事,负责日用品供给的买办,和负责商品交易的行商。他们都参与到了广州贸易的方方面面,无论是这个体制的运行还是崩坏,都能看到他们的影子。

书里的这些内容,都能给我们带来很多启发,但是,在我看来,最值得关注的,还是整个故事背后暗藏的一条线索。我们刚才讲的,外来船只结构在19世纪中期的显著变化,只是整个冰山浮出水面的一角。那么,这座隐藏在水面之下的巨大冰山是什么呢?是这个时期外国人群体中信息传播机制发生了根本性的变化。正是这种变化赋予了一种他们新的能力,能够预见到汽船引发的一系列革命性的连锁反应。

在19世纪以前,大型贸易公司对自己的贸易数据是保密的,外国人一般通过口耳相传的信息、信件、报告,以及阅读已出版的中国游记来获得关于中国贸易的信息。虽然这种情况在19世纪初依然存在,但是新的机制开始出现。

1806年英国东印度公司在澳门建立了一个图书馆,他的公司职员可以在这里阅读杂志、回忆录、中国商业指南及其他趣味读物。几年以后,马礼逊图书馆成立,面向所有的订阅者开放。到19世纪30年代初,前者馆藏不少于4300卷,而后者拥有2000卷。1827年《广州纪事报》的发行,标志中国沿海第一份商业报纸的诞生。很快,其他出版物相继创立。它们定期登载来自孟买、新加坡、利物浦、里斯本甚至北京的信息。甚至是曾在法国和英国的学术期刊中出现的关于中国习俗、宗教、社会、政治和家庭观念的文章,也会在这些刊物上刊载。

这是一次真正的信息革命。关于中国和贸易的信息爆炸式的增长,任何有钱购买的人,都可以阅读到大量而广泛的信息。正是在这样的背景下,在华从事贸易的外商开始思考改变中国贸易的新思路和新手段。当1834年散商成为贸易主体的时候,他们已经非常了解广州过去处理问题的方式以及国际贸易的最新趋势。他们快速判断出,从运输工具上进行变革,而不是像以往那样找官员们诉苦,才是最好的变革之道。

在这场较量中,外国商人成功了,中国也确实战败了。但是,对中国来说,这次的失败,也有一些意外的好处:中国境内珠三角内部的联系反而因此紧密起来。在接下来的20年里,汽船控制了珠江三角洲大部分货运和客运服务,完全改变了传统的驳运货物模式和沿江上下的客运方式。吃水不超过6英尺的小型汽船开发了珠江的许多支流,并开始为 “两广地区的所有大城镇”提供服务。即使是1857年第二次鸦片战争期间,清朝水师封锁广州,西方国家与广州的贸易也没有完全切断,汽船在其中起到了至关重要的作用。

到了19世纪后期,由于汽船的出现,粤港澳之间的关联也比之前大为密切。香港、澳门与广东之间出现了浅底的汽船队,负责往返运输货物和搭载乘客。到1914年,汽船可以在9个小时内完成澳门和广州之间的航行。毫不夸张地说,汽船是19世纪末20世纪初联结粤港澳大湾区首屈一指的功臣。这或许算是历史对当前正在进行的湾区一体化建设的亲切呼应。当然,如果考虑到十九世纪后半期,汽船还承担了印度与中国之间的鸦片贸易繁重的运输任务之后,我们甚至可以说,汽船也改变了整个亚洲的海运模式。

在大航海时代,船只就是撬动一切的杠杆。当我们理解某一段历史大变革的时候,找到这个小小的杠杆,就能起到拨云见日的效果,帮我们看清这一系列复杂变化背后真正的脉络。

好,这本《广州贸易》就讲到这里。这本书有一个很重要的价值,就是让我们意识到,理解一段历史,不能只从历史大潮来看,还要注意甲板之下的暗流。

广州海关根据18世纪初的贸易状况建立的征税方式,到了19世纪中期已经不能适应新的现实需要,但是清政府被表面的繁荣所蒙蔽,没有意识到深层的危机。外国商人为了解决传统征税方式带来的不公平问题,采用新式汽船作为突破口,不但逃避了征税,还成功地利用它在武力上征服了清政府,制定了对自己更有利的游戏规则。

但是,反思这件事,并不全是为了吸取历史对一个国家或者制度的教训,它对于今天的我们同样有启发。试想一下:我们在为收入增加、业绩上升而感到开心的时候,是否也有可能像那些中间商那样,忽视了甲板底下蕴含的巨大危机?换句话说,我们所增长的究竟是业绩,还是能够不断创新和寻求突破的能力?以及,最重要的,我们是否像两百年前珠江口的那群试图打破边界的人那样,有意识地从新的信息技术网络中吸收养分,培养这种能力?

撰稿:王雨转述:徐惟杰脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

在大航海时代,船只就是撬动一切的杠杆。当我们理解某一段历史大变革的时候,找到这个小小的杠杆,就能起到拨云见日的效果,帮我们看清这一系列复杂变化背后真正的脉络。

-

反思这件事,并不全是为了吸取历史对一个国家或者制度的教训,它对于今天的我们同样有启发。