《广场与高塔》 郑路解读

《广场与高塔》| 郑路解读

关于作者

本书作者是当今全球最有影响的历史学家尼尔·弗格森,斯坦福大学胡佛研究所资深研究员、清华大学苏世民书院杰出访问教授,曾在剑桥大学、牛津大学、纽约大学、哈佛大学任教。著有《货币崛起》、《文明》、《帝国》、《基辛格》传等多本全球畅销书,被美国《时代》周刊评为“影响世界的100人”之一。

关于本书

《广场与高塔》是著名历史学家弗格森的最新巨作。作者用“广场”和“高塔”分别指代人类社会的两种组织形式:分散的网络和集中的等级结构。本书开创性地提出了基于网络和等级的新历史观,从网络的视角重新阐释人类历史。

核心内容

人类历史的一开始就存在社会网络。分散的网络和集中的等级结构,是人类的两种组织形式;它们相互竞争、此消彼长,共同塑造了人类社会的历史。人类社会分为两种时代:一个是被等级结构主宰的时期,占据了人类历史的大部分时间;一个是充满活力、因技术变革而产生的网络时代。作者从网络的视角出发,对人类社会的重大历史进程和重要人物进行了重新阐释,对当下的网络社会提出了深刻批判。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《广场与高塔》,作者是当今全球最有影响的历史学家尼尔.弗格森。弗格森这个名字你应该不陌生。他是一个“学术明星”,非常的高产。他写的《货币崛起》、《文明》、《帝国》,还有《基辛格》传,这些书几乎每一本都是全球畅销书,很多还被拍成了纪录片。

他为什么这么受追捧呢?因为弗格森关注的主题非常地吸引眼球。他毕生的研究都是围绕两个词展开的,一个是权力,一个是财富。

我们都知道,工业革命以后,英国是全球权力和财富的中心。弗格森作为苏格兰人,早期就以研究大英帝国史、全球金融史,以及罗斯柴尔德家族的历史而成名。

后来,弗格森又移居到了美国,因为美国是继英国之后的全球权力和财富的中心。他在美国,先是在纽约大学、哈佛大学任教,然后又去了斯坦福大学胡佛研究所,写了一系列关于美国的著作。

有意思的是,就在前几年,弗格森又以杰出访问教授的身份,成为了我在清华大学苏世民书院的同事。他为什么开始对中国感兴趣了呢?因为他关注到一个新的权力和财富中心正在崛起,那就是中国。

早在2007年,弗格森就发明了一个词,叫“中美国”(Chimerica),形容中美两个大国之间相互依存、又相互竞争的关系。他说,中美两国就像婚姻中的搭档,一个喜欢储蓄,另一个拼命花钱;一个擅长制造业,另一个专注服务业;一个负责出口,另一个负责进口。二国的差异正好形成互补。

这部《广场与高塔》是弗格森的第15部著作。核心内容就是书名里的两个词“广场”和“高塔”。什么意思呢?它分别指的是两种人类的组织形式。

广场代表网络,是分散的组织。它发生在一个公共空间里,每天上演着各种各样非正式的互动。高塔代表等级结构,也就是世俗的权力。它非常的集中,屹立在广场之上,投下一条长长的阴影。

借用这个比喻,弗格森想说的是,自人类文明开始,就存在着这两种组织形式。人们的生活,一部分是在网络中完成的,一部分要遵循等级结构。这两者的互动和竞争,塑造了我们所看到的历史。

我在得到App开了一门课程叫《社会网络20讲》,讲网络构成我们身边的万事万物。朋友是一张网,公司是一张网,城市是一张网,社会也是一张网。而弗格森写《广场与高塔》这本书的雄心,就是想告诉我们,不要低估了网络在人类历史进程中的重要性。

接下来,我就分三个部分来为你解读这本书。第一部分,我们从核心概念入手,来看看弗格森提出的基于网络和等级的新历史观;第二部分,我们来看看弗格森的这种历史叙述方式,给硅谷精英,还有其他历史学家造成了什么样的冲击;第三部分,我挑选了书中最精彩的三个片段,来让你感受下弗格森是怎样运用网络的视角和方法,得出新的历史洞见的。

我们先来看弗格森基于网络和等级的新历史观。

“等级”这个词起源于古希腊,hierarchia,字面意思就是“大祭司的统治”。它最初用来描述天堂里天使的级别,天使也分三六九等。后来,这个词被运用到政治领域,形容人类组织的等级结构。我们俗话讲“官大一级压死人”,就是一种等级现象。

“网络”这个词,最早指的是丝线做成的编织物,比如渔网。到了17、18世纪,科学家开始用网络来描述蜘蛛网,还有人体的血液循环系统。到了19世纪,“网络”这个词才开始流行,被人们赋予了丰富的含义:地理学家用它表示水路,工程师用它描绘铁路,作家用它来概括人物关系。

如果我们用Google检索英文出版物会发现,“网络”这个词在古代出现的频率是很低的,当时人们看待世界的眼光是等级结构。一直到了1880年左右,“网络”这个词在出版物中出现的频率才超过了“等级”。这说明人们越来越习惯于用网络的视角来看世界了。

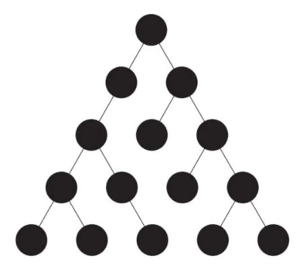

在《广场和高塔》这本书里,弗格森特别强调说,等级结构也是一种特殊的网络。一个理想化的等级网络就像树根,顶端有一个节点,越往下节点越多。但是,节点和节点之间没有横向连接。大家只有通过上一级节点,才能和其它节点产生联系。

举个例子,改革开放以前实行计划经济,采用的就是等级结构的思路。整个经济像一个超级大公司,造什么产品,提供什么服务,都由计划部门决定。这样看起来有利于统一安排,指令贯彻高效。但用过布票、粮票,逛过供销社、国营商店的人都知道,计划经济运转的结果是连老百姓的基本需求都满足不了。而市场经济呢,是由一个个生产商、消费者形成的网络。看起来没有规划、杂乱无章,但是能调动起大家的自主性和能动性,达到乱中有序,提高人们物质和文化生活水平的效果。从计划经济到市场经济的改革,就是把经济的组织方式从等级结构切换到了网络结构。

弗格森的《广场和高塔》这本书也一样,他是从网络和等级结构的相互作用和交替更迭,来重新书写人类的历史。

这本书的格局非常的大。它按照时间顺序,从网络的角度,对人类社会从古到今的历史整个重写了一遍。从人类早期部落到罗马帝国,从大航海到新教改革,从启蒙运动、科学革命,到大英帝国、美国独立战争、法国大革命,从两次世界大战、冷战、苏联解体,再到欧盟成立、2008年金融危机,英国脱欧、特朗普上台,等等等等。登场的主角令人眼花缭乱,有美第奇家族、罗斯柴尔德家族,还有伏尔泰、基辛格,甚至还有基地组织,有脸书和推特。

弗格森说,人类社会分为两种时代:一个是被等级结构主宰的时期,占据了人类历史的大部分时间;一个是充满活力、因技术变革而产生的网络时代。

而纵观人类历史,又出现过两个具有革命性意义的网络化时代。第一个网络化时代,在15世纪印刷术传入欧洲之后,一直持续到18世纪末。第二个网络化时代,就是我们现在,从20世纪70年代互联网出现一直到今天。

弗格森说,在这两个“网络化时代”之间,也就是18世纪90年代到20世纪60年代的这170年,出现了一个相反的趋势:等级结构重新确立了控制权,并且摧毁或者说收编了网络。所以,20世纪中叶,等级结构组织的权力达到顶峰。直到互联网的出现,才打破了这个局面。

历史就是社会网络和等级结构此消彼长的过程。当等级结构无法自我改革的时候,就会有网络不断地去瓦解它。与此同时,当网络陷入无政府状态的时侯,等级结构也有可能恢复运行。

建立了这个坐标系,我们再来看弗格森这种历史叙述方式造成了什么样的冲击。

弗格森在接受媒体采访的时候谈到,他之所以要从网络的视角来重新书写历史,主要有两方面原因。第一个原因是为了让硅谷的科技精英通过了解历史,更好地认识到网络的社会后果;第二个原因是向他的历史学家同行们介绍网络科学对历史研究的重要性。

弗格森发现,“网络时代”虽然是硅谷精英们开创的,但是,他们根本不关心历史。在硅谷精英眼中,历史是从谷歌上市或者脸书创立以后才开始的。此之前的一切时期,都属于石器时代。

所以,弗格森想告诉硅谷的科技精英,别太自负。网络不是你们发明的,人类历史的一开始就存在社会网络。从原始部落的采食者的合作网络,到大航海开启的全球贸易网络,从印刷机编织的文化传播网络,到科技革命中的学者网络,世界早就被网络连接在一起。你们这些硅谷大佬只不过是延续了这个传统。

你看,弗格森这怼天怼地的劲头,是不是挺有意思的。

为什么弗格森这么有底气?因为他所在的斯坦福大学是社会网络研究的重镇。我在《社会网络20讲》里介绍过提出“弱关系”的格兰诺维特教授,还有“不是市场,也不是厂商,而是网络”这个金句的发明人鲍威尔教授,还有《人类网络》这本书的作者杰克森,都是弗格森在斯坦福的同事。弗格森在书里引用了大量这些学者的研究。我们可以设想,如果弗格森没有搬来硅谷,没有处在斯坦福这个学术网络之中,他也许就写不出这本书。

好,接着讲弗格森带来的冲击。如果说弗格森对硅谷精英的冲击,是提醒他们重视历史,那么,他对历史学家的冲击,就是提醒他们要重视网络。

你看,主流历史学家研究的对象是什么?往往是君主制、帝国、民族国家、政府、军队、公司这些,都是等级机构,不是社会网络。所以,弗格森告诫同行们,要小心现有档案形成的“陷阱”,因为纵观历史上的大变动,往往是由一些没留下多少记录的非正式组织造就的。

这种偏差是怎么产生的呢?跟历史学研究依赖的材料有关。弗格森说,传统历史研究在很大程度上依赖的是国家等等级机构记录的文献资料。虽然各种秘密和公开的社会网络在历史上存在已久,但历史学对他们的研究却几乎是空白。所以,才造成了阴谋论的盛行。像光明会、共济会什么的,似乎一手遮天,非常的可怕。但实际上,这些都不过是网络化的社团组织。

弗格森说,希望随着历史档案资料的日益公开,历史学家可以利用社会网络的理论和方法来分析它们,给我们提供更科学、更精确的历史发现。

弗格森擅长讲故事。所以,这本《广场和高塔》尽管很厚,洋洋洒洒60个章节,但是非常好读。书的前10个章节,介绍的是网络科学的起源和发展。后面50个章节,就都是故事了,用故事串起整部世界史。当然,弗格森的史料功夫也是很扎实的。

接下来,我就转述书中三个精彩的历史片段。

一、印刷术与互联网有什么相似之处?

把时钟拨回到500年前。1517年,马丁·路德向美因茨大主教展示了他的95条论纲,开启了新教的宗教改革。当时出现了一项新技术,非常的关键,那就是印刷机。印刷机让传播的速度大大加快。马丁·路德批评教会的言论也因此传播开来。

如果有人在一百年前做同样的事,那么他大概率会被烧死在火刑柱上,我们也永远不会听说过他。但是,由于印刷机的出现,马丁·路德的主张不仅在德国,而且在整个欧洲都产生了重要的影响,直接改变了社会的走向。

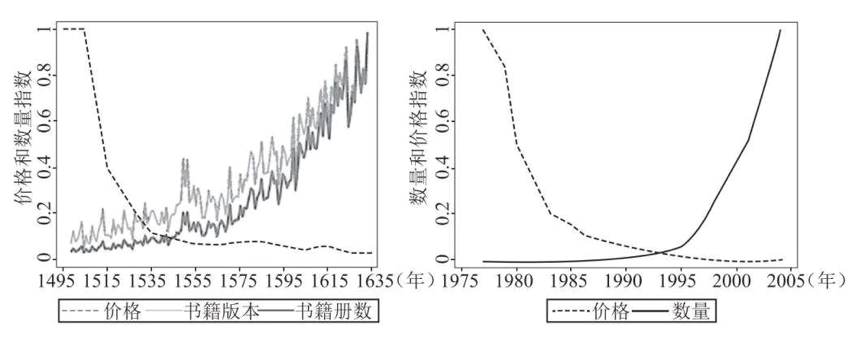

弗格森说,印刷机就是当年的互联网。而且,这个结论是有学术支撑的。

你看,互联网时代,随着个人电脑价格的下跌,通讯所产生的信息数量急剧增加。而且,这个变化的趋势越来越快。过了一个临界点以后,个人电脑的价格每下跌一点点,信息数量增加的幅度都非常的惊人。

弗格森说,这个规律在印刷机时代也成立。有学者研究了当年印刷机出现时候的价格,发现随着印刷成本的降低,书籍的版本和数量就急剧增加。变化曲线跟个人电脑几乎是一模一样的。

那你们说,这样发展的结果是什么呢?印刷和书籍的普及,是不是让世界变得更美好了呢?

当年,马丁·路德就是这么想的。他认为,如果每个人都可以阅读圣经的印刷版本,每个人都能跟上帝直接产生联系,那么一切都会变得更美好。但实际上,宗教改革的结果是产生了两极分化。有的人支持马丁·路德,积极地拥抱新教改革。有的人比如加尔文却更加激进,想比路德走得更远。还有一些人反对路德,他们认为宗教改革是“完全错误的”,“我们需要为此而斗争”。这些反改革派抵制宗教改革,迫害新教徒。最后,演变为130年的宗教冲突,一直持续到了17世纪中叶,付出了血的代价。

弗格森说,在我们这个时代,也发生了相似的事情。互联网正在改变我们的社会,而我们对它的理解才刚刚开始。

推特的联合创始人埃文·威廉姆斯发过一个感叹:“我曾经以为,如果每个人都可以畅所欲言,分享信息和观点,世界自然会变得越来越好。然而,我错了。”弗格森告诉他,“如果你读过我写的这本历史书,就不会感到惊讶了。”

脸书的创始人扎克伯格也说,网络可以把每个人都连接起来,形成一个全球社区。但是,今天我们有全球社区吗?就像500年前的宗教改革一样,这不过是一个乌托邦式的愿景。在17世纪,通过印刷机,对巫术的信仰,像马丁·路德的布道一样迅速传播。在我们这个时代,不仅仅是宠物视频在网络上被分享,还有假新闻和极端观点也四处横行。可以说,互联网加剧了社会撕裂和价值对立。

所以,弗格森沉重地说:“马丁·路德和硅谷的科技精英一样,都是乌托邦的理想主义者。”纵容网络恣意发展的结果,“不是和谐,而是两极分化和冲突”。

你看,虽然两次网络革命对人类历史进程都具有非常积极的意义,但是,它们所造成的负面影响也同样不可忽视。

那怎么办呢?前面我们讲了,人类历史就是网络和等级结构这两种组织形式此消彼长的过程。当网络的运转出现问题的时候,就一定需要等级结构来对它进行制约。所以,扎克伯格自己也意识到,网络是需要管理的。脸书应该和传统出版商一样,对平台上发表的内容负责,这样才能抑制极端观点、假新闻的传播,创造更公平的信息环境。

二、为什么说基辛格是世界上最有影响力的政治家?

好,我们换一个轻松点的话题,来看《广场和高塔》这本书里的另一个例子。

在写这本书以前,弗格森刚刚完成《基辛格》传的上卷。有一个问题萦绕在他的脑海里,迟迟得不到答案,那就是基辛格巨大的影响力来自哪里?

我们都知道,基辛格1969年以尼克松总统国家安全顾问的身份进入政府,短短4年内,居然就登上《时代》杂志的封面15次,被称为“全世界不可或缺的人”。他是怎么做到的?

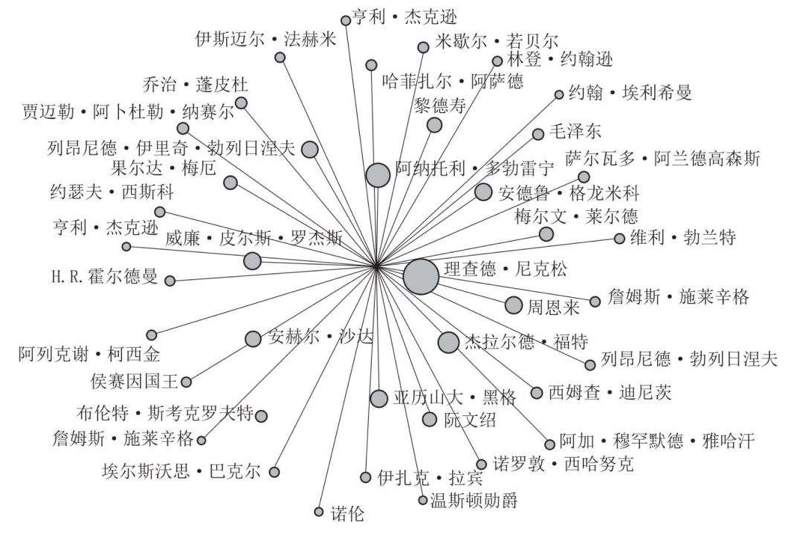

弗格森说,他深入研究以后就意识到,社会网络对基辛格的成功起到了巨大的作用。所以,他得先搞清楚网络科学,才能动笔写《基辛格》的下卷。这本《广场与高塔》实际上是在他创作《基辛格》上下两卷期间写的,为的就是夯实社会网络的研究成果。

前面我们讲到,人类有两种组织形式:等级结构和社会网络。弗格森说,基辛格深刻地认识到了这两者之间的区别。等级结构就好比挂在公司会议室墙上的组织结构图,员工上班第一天就能看到。而社会网络却需要一系列的顿悟以后,才能慢慢在你眼前涌现。你才会知道:“哦,原来要办成这件事儿,得找他才有用。”

弗格森认为,基辛格在有意搭建一个网络。这个网络中绝不仅仅是和他一起工作的政府部门人员。他说,基辛格对联邦政府的组织结构或许根本不屑一顾。他花心思与政府之外的人建立关系,比如媒体、娱乐界。甚至还把触角伸向国外,积极结交外国元首、外交部长和驻美大使。基辛格或许感觉到,世界正在从20世纪中叶的等级制,过渡到一个新的时代,网络在这个新时代将发挥关键作用。

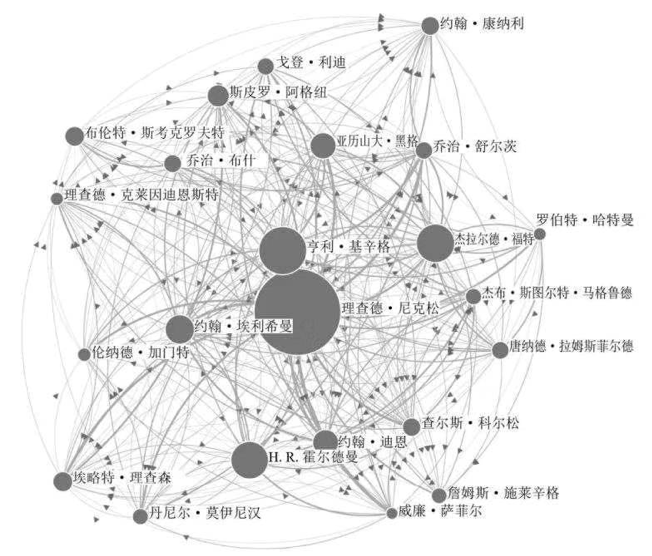

为了验证这个假设,弗格森在学生的帮助下,绘制了基辛格的个人中心网络图,显示了基辛格拥有的所有最重要的关系。我把这幅图也附在了文稿里,你可以看看。

网络图里的中心节点是基辛格本人,周围节点的大小反映了基辛格在回忆录里提到这个人的次数,其实也就是重要程度。

我们可以看到,在基辛格的个人关系图中,外国领导人与美国领导人一样重要。无论是苏联驻美大使多勃雷宁,还是中国总理周恩来,在基辛格的个人网络中都占据了非常重要的位置。有意思的是,虽然威廉·罗杰斯作为国务卿,是基辛格的直接上司,但罗杰斯在基辛格的个人关系图中却是一个相对不重要的节点。这在我们的职场上,是不是也能找到类似的例子?

弗格森还进一步比较了基辛格的社会网络跟尼克松的区别。他发现尼克松的总统经历,在很大程度上被限制在了白宫以内。除了他的妻子和女儿,尼克松在回忆录里最常提到的就是基辛格这些内阁成员。而相比之下呢,基辛格提到的主要外国领导人的次数,几乎跟他服务过的总统一样多。

弗格森还根据尼克松和福特执政时期重要政治人物的回忆录,所有只要能收集到的,都按照人物之间相互提及的次数,绘制了一张网络图。让人震惊的是,基辛格是这个网络图里的超级节点。他的重要性仅次于尼克松,甚至超过了接替尼克松担任总统的福特。

你看,这就是网络科学的魅力,它能够洞察网络中节点之间的相互依赖和相互影响。早在上个世纪70年代,基辛格就指出“相互依赖性”是当今国际体系最根本的特征。他警告说:“如果我们不认识到彼此的相互依赖性,我们现在所拥有的西方文明几乎肯定会土崩瓦解。”这个洞察在今天仍然成立。

今天,基辛格已经90多岁高龄了。他从1979年起就不在美国政府里担任正式职务,但是,他仍然活跃在国际政坛,并且常常来中国,几乎每次都会受到最高领导人的单独接见。他的国际影响力可见一斑。

三、没有脸书和推特,特朗普还能当选吗?

我们再来看,最后一个精彩的片段,2016年的美国大选,特朗普当选真的是脸书、推特等社交网络的结果吗?

弗格森的答案是肯定的。他说,这场选举是以网络为基地的特朗普竞选团队,集中火力攻击了希拉里的精英网络。有意思的是,特朗普本人也曾经是那个精英网络中的一员,希拉里还参加了特朗普的第三次婚礼。

弗格森指出,脸书和推特这些社交网络平台,对于特朗普的当选至关重要。因为如果按照传统的竞选方式,希拉里团队的财力优势是特朗普的2倍。选举一开始,大家也都认为希拉里有90%的获胜概率。但是,社交网络扭转了选举结果。在选举的最后阶段,特朗普的推特粉丝比希拉里足足多了32%,脸书的支持者更是比希拉里多了87%。而且,在选举的前几天,特朗普在脸书上获得了1200万个“赞”,比希拉里多400万个。可以说,特朗普在脸书和推特的运用上完胜希拉里团队。

希拉里团队也使用了社会网络工具,但是她更依赖电视。而特朗普的竞选团队则充分利用了脸书的广告工具。他尝试了成千上万种广告,测试哪一种对选民最有效。然后,以非常低的成本把宣传广告定向发送给潜在的支持者。这跟老式的电视付费广告相比,不仅更便宜,而且效率更高。

这还没完。弗格森发现,社交网络还有一个影响就是制造和传播假新闻,操纵公众的情绪。

2016年9月,脸书上流传一则信息说,特朗普得到了教皇支持。这是一则假新闻,但是它在一定程度上帮助了特朗普当选。还有人做了个统计,在选举前三个月,反对特朗普的假新闻在脸书上被分享了800万次,而反对希拉里的假新闻则被转发了3 000万次,相差悬殊。在11月11日选举日之前的10天里,密歇根州14万用户在推特上发布的近1/4的链接都是虚假的新闻报道。

按照美国中央情报局的说法,俄罗斯的情报部门就是利用了社交网络,摧毁了希拉里的声誉。这个举动显示出克里姆林宫对特朗普当选具有“明显偏好”,最终助攻特朗普赢得了大选。

具有讽刺意味的是,支持希拉里的选民以年轻、时尚自居,年轻一代也是社交平台的主要用户。但是,这些人没有像特朗普的竞选团队那样善用和操纵社交网络,从而达到胜选的目的。而且,处于北加州的硅谷是民主党的基本盘,大多数的硅谷高管和工程师都支持希拉里,谷歌的董事会主席施密特也是希拉里的竞选顾问之一。但令人惊讶的是,这些自由派精英创造的工具,却成为了特朗普当选的关键。

好,《广场与高塔》就为你解读完了。让我们回顾一下这本书的主要内容。

首先,我们讲了这本书里的两个核心概念。广场代表分散的网络,高塔代表集中的等级结构。这两种组织形式彼此互动和竞争,共同塑造了人类社会的历史。

第二,这本书的格局非常的大,它是从网络的角度把古往今来人类的历史重新书写了一遍。弗格森指出,我们先后经历了两个具有革命性意义的网络化时代。第一个网络化时代,发生在15世纪印刷术传入到欧洲以后。第二个网络化时代就是我们现在,从20世纪70年代互联网出现一直到今天。

第三,这本书给硅谷精英和主流历史学界带来了巨大的冲击。弗格森提醒我们,通过了解网络在历史中发挥的作用,我们才能警醒今天的社交网络带来的负面后果。

丘吉尔有一句名言:“你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。”所以,历史的书写方式,实际上决定了我们看待未来的方式。

《广场与高塔》这本书的精排版电子书已经在得到App上架。不仅这本书,弗格森的其它畅销书,包括《货币崛起》、《文明》、《帝国》、《基辛格》传等都能在得到App电子书中找到。

撰稿:郑路 转述:徐惟杰 脑图:摩西工作室

划重点

1.本书作者是当今全球最有影响的历史学家尼尔.弗格森。这部《广场与高塔》是弗格森的第15部著作。

2.“广场”和“高塔”分别指的是两种人类的组织形式,本书提出了基于网络和等级的新历史观,对人类社会的重大历史进程和重要人物进行了重新阐释。

3.弗格森提醒我们,通过了解网络在历史中发挥的作用,我们才能警醒今天的社交网络带来的负面后果。历史的书写方式,实际上决定了我们看待未来的方式。