《巴黎烧了吗?》 许诺解读

《巴黎烧了吗?》| 许诺解读

关于作者

本书的两位作者,分别是来自美国《新闻周刊》的拉莱·科林斯和法国《巴黎竞赛》杂志的多米尼克·拉皮埃尔。这对好搭档一起采访了巴黎解放、以色列建国和印巴分治三个重要的历史事件,写成的三本书,也就是《巴黎烧了吗》《为你,耶路撒冷》和《自由与荣耀》。两人既是新闻史上的传奇,更是非虚构写作的早期开拓者。

关于本书

为了准确还原故事原貌,本书的两位作者一方面翻阅了美法德三国堆积如山的军事档案,另一方面,他们还采访了八百多名亲历者,采用了其中五百多人的经历。由于作者对材料的组织详略得当,叙事精巧,本书的故事读来并不散乱,而是跌宕起伏,扣人心弦,呈现出世界大战阴云中那些宝贵的人性光辉。在国内外的新闻院系和媒体中,这本书都是书单上的常客,必读的经典。

核心内容

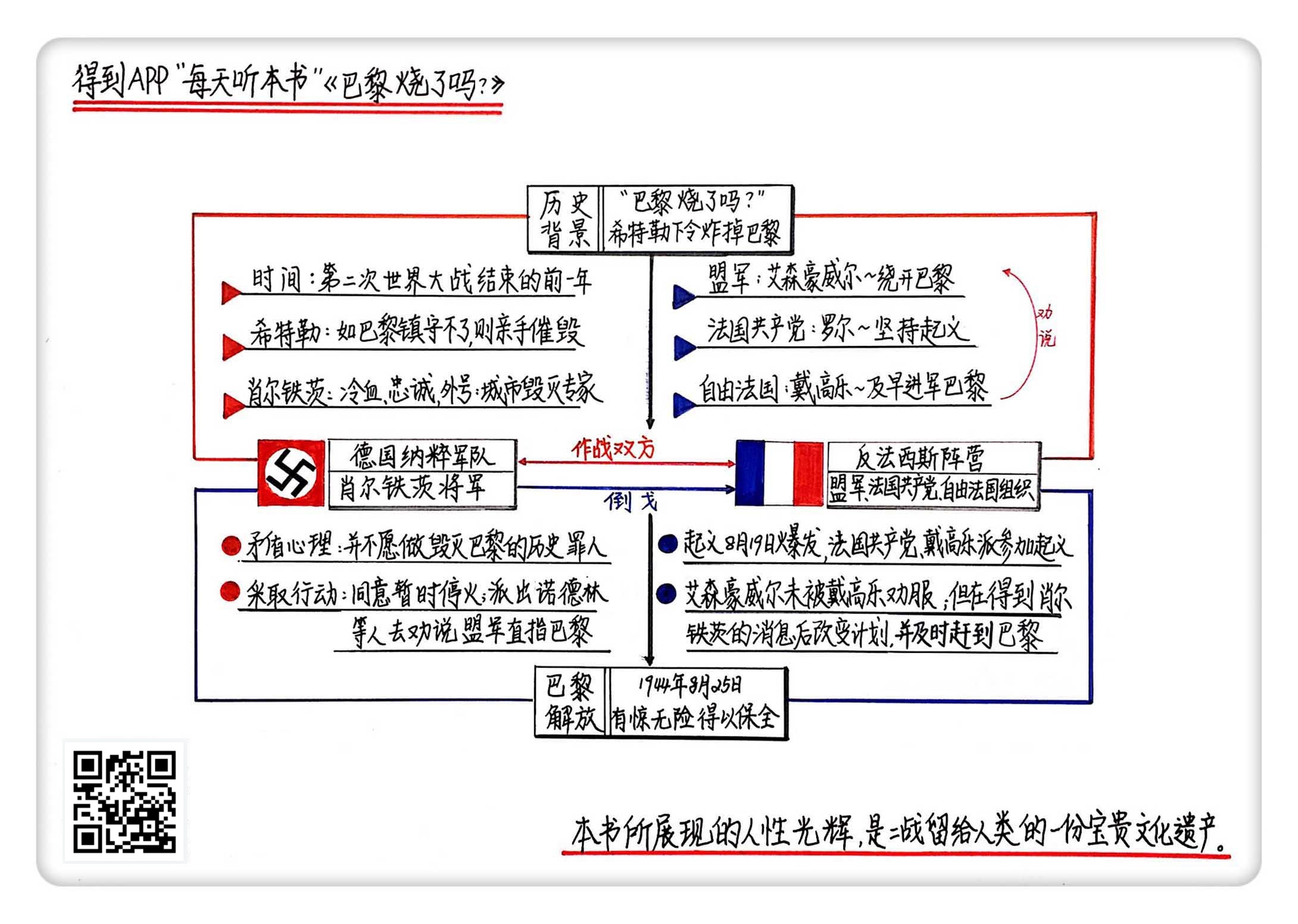

巴黎解放是第二次世界大战中的一个重要里程碑。在这个故事中,城市中的起义、正规军的交锋、暗影中的谍战纷纷上演,构成了一个回望二战最好的窗口。解读将主要分为三部分:第一,介绍当时的历史背景,了解巴黎所面临的严峻形势;第二,目击危机的爆发、各方的争斗和出人意料的反转,见证巴黎是如何化险为夷的;第三,《巴黎烧了吗?》作为非虚构写作的永恒经典,在发掘细节、塑造人物上具有极高的造诣,展现出了不朽的人性光辉。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《巴黎烧了吗?》,这本书的中文版大约28万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述这本书的主要内容。巴黎的解放是第二次世界大战中的一个重要里程碑,在这个故事中,城市中的起义、正规军的交锋、暗影中的谍战纷纷上演,构成了一个回望二战最好的窗口。

“巴黎烧了吗?”这是1944年8月25日,阿道夫·希特勒在自己的总部里拍着桌子发出的严厉责问。自从6月份盟军在诺曼底登陆以来,纳粹军队节节败退,恼羞成怒的希特勒决定,与其眼睁睁看着巴黎被盟军夺走,不如亲手毁掉它。希特勒挑选了以冷血和忠诚闻名的肖尔铁茨将军前去镇守巴黎,与将军一起前去的,还有一群爆破专家。他们在巴黎圣母院、卢浮宫等名胜古迹中埋下了大量的炸药,只需要指挥官一声令下,这些炸药就能把整个巴黎的历史建筑和艺术珍宝炸得粉碎。炸药的数量之多,据说可以炸掉全世界一半的桥梁。与此同时,巴黎的地下组织在暗中准备着反抗德国人的起义,巴黎城中暗流涌动,一场大战随时可能爆发。

然而,尽管希特勒三番五次地下命令催促,他始终没能等来巴黎已经被摧毁的消息。就在他发出那句著名的责问的同一天,巴黎宣告解放。一座伟大的城市,一个人类文明的宝库,有惊无险地躲开了纳粹刽子手的屠刀。那么,在这段惊心动魄的日子里,巴黎到底经历了什么?是谁将巴黎从毁灭的悬崖边拉了回来?这本殿堂级的非虚构文学作品将会给你娓娓道来。

为了准确还原故事原貌,本书的两位作者一方面翻阅了美法德三国堆积如山的军事档案,另一方面,他们还采访了上至欧洲盟军总司令艾森豪威尔、下至普通士兵和市民在内的八百多名亲历者,采用了其中五百多人的经历。书中的每个故事都有据可查,每个人物都鲜活生动。作者使用多线条叙事手法,时而采用另一方的视角来观察同一个事件,时而跳出正在讲述的故事,开始讲述千里之外发生的另一件事。由于作者对材料的组织详略得当,叙事精巧,本书的故事读来并不散乱,而是跌宕起伏,扣人心弦,精彩程度完全不输小说家精心编织的故事。更重要的是,他们呈现了世界大战阴云中那些宝贵的人性光辉。在国内外的新闻院系和媒体中,这本书都是书单上的常客,必读的经典。在非虚构写作火热的今天,它更是为无数人所拜读,其魅力经久不衰,反而越发耀眼。

这两位作者分别是,来自美国《新闻周刊》的拉莱·科林斯和法国《巴黎竞赛》杂志的多米尼克·拉皮埃尔。这对好搭档一起采访了巴黎解放、以色列建国和印巴分治三个重要的历史事件,写成了三本书,也就是《巴黎烧了吗?》《为你,耶路撒冷》和《自由与荣耀》。这三本书都成了非虚构文学史上的不朽名作,正因如此,两人既是新闻史上的传奇,更是非虚构写作的早期开拓者。

同样值得一提的是本书的译者,老翻译家董乐山。他一生中译著颇丰,其中家喻户晓的,就有奥威尔的《一九八四》、斯诺的《西行漫记》以及威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》等。他以精准流畅的文笔,将这些名著介绍给了国人。而这本《巴黎烧了吗?》,是他一生中最后一本译著,也是老先生留给我们最后的礼物。

接下来,我们就言归正传,看一看本期的解读将会包括哪几个部分。在第一部分中,我们将介绍当时的历史背景,了解巴黎所面临的严峻形势;在第二部分中,我们将目击危机的爆发、各方的争斗和出人意料的反转,见证巴黎是如何化险为夷的;在最后一个部分中,我们将会一起弄明白,为什么说《巴黎烧了吗?》是非虚构写作的永恒经典,一起认识它在发掘细节、塑造人物上的极高造诣,体会它所展现的不朽的人性光辉。

首先,让我们来看一下故事发生的背景。1944年是第二次世界大战结束的前一年,此时,三个轴心国中的意大利已经投降,只剩下德国和日本还在负隅顽抗。6月,盟军在法国诺曼底登陆,一路势如破竹,兵锋直指巴黎,驻守在法国的纳粹军队节节败退,士气低落到了极点,盟军攻克巴黎、解放法国全境的时机似乎就在眼前了。

然而,事情远没有那么简单。我们先看德国方面,在纳粹德国的司令部里,恼羞成怒的希特勒已经下定决心,不惜一切代价坚守巴黎。从理智上看,巴黎是法国最重要的交通枢纽和统治中心,一旦解放了巴黎,盟军就可以毫无顾忌地挥师东进,把战火烧到德国本土上来,这样一来,希特勒的胜算就更加渺茫了。更加重要的是,在感情上希特勒无法接受失去巴黎的苦楚。

众所周知,历史上,德国和法国这对邻居为了争夺欧洲大陆的霸权,大仗小仗打了不知道多少次,结下了无数的新仇旧恨。第一次世界大战中,德国人倾尽全力,也没能攻克巴黎,最后他们输掉了战争,被迫接受了苛刻的《凡尔赛和约》,而第二次世界大战中,纳粹军队仅仅用了六周的时间就大获全胜,巴黎成了德国人的战利品,希特勒的威望也随之达到顶峰,一旦巴黎失守,可想而知会对希特勒和德国民众的心理造成怎样的打击。

派去镇守巴黎的肖尔铁茨将军,是由希特勒亲自挑选和任命的。他出身于德国贵族世家,祖上三代都是军人,而他自己更是以忠诚和冷血闻名。在入侵荷兰的战役中,他曾下令炮轰鹿特丹市中心,造成了大量的平民死伤和无数人流离失所;在东线与苏联人的战斗中,他彻底执行焦土政策,所过之处,寸草不生,因而得到了一个“城市毁灭专家”的外号。以这样一个人选来镇守巴黎,希特勒的用意再明显不过了。为了确保军队的忠诚,希特勒更是颁布了《连坐法》,其中规定,如果军官违反军法,他的家人也要一起受惩罚。这对于深爱着自己妻子和三个孩子的肖尔铁茨来说无异于一道紧箍咒,作为军人的天职和作为父亲丈夫的担当,都不允许他背离自己的职责半步。

现在再让我们看看反法西斯阵营这边的情况。这边有已经打入法国腹地的欧洲盟军主力,有流亡海外、坚持抵抗德国人的戴高乐将军,还有潜伏在巴黎城中的地下抵抗组织。他们三者之间,既有合作,又有矛盾。就在当下这个紧要关头,一个重大的变故发生了。

本来,欧洲盟军总司令艾森豪威尔制定的作战计划是,盟军在前线发起进攻,与此同时,巴黎的地下抵抗组织发动起义,在德军后方搞破坏,让他们首尾不能兼顾,但是,艾森豪威尔经过深思熟虑,决定暂缓进攻巴黎。他担心盟军部队会被拖入斯大林格勒那样短兵相接的巷战,这会毁掉巴黎,并且带来巨大的伤亡。而且,如果巴黎过早解放,盟军需要消耗大量的汽油和其他战略资源来维持城市的运转,这势必会影响部队的进一步行动。

盟军总部通过谍报渠道,将决定告知了巴黎的地下抵抗组织,要求他们取消行动,避免打草惊蛇,招来德军的报复。但艾森豪威尔不知道的是,在德国人的突袭下,巴黎地下抵抗组织中亲英美的戴高乐派首领和几位重要副手都已被抓获,现在掌权的是法国共产党,他们并不准备接受盟军的命令,而是决心按原计划发动起义,他们的目标是要夺取巴黎的政权,继而就可以对整个法国发号施令。为了这一目标,他们的领袖罗尔说,巴黎值得牺牲二十万人。

自由法国的领袖戴高乐自然不肯坐视这样的事情发生,在他看来,自由法国组织是法国的流亡政府,也是解放后的法国唯一的合法政府。为了巴黎的解放,戴高乐已经苦苦奋斗和等待了好几年,它绝对不能毁在德国人手里,更不能落入法国共产党的手里。戴高乐悄悄登上飞机,回到阔别已久的法国本土,他要劝说艾森豪威尔及早进军巴黎,如果不成,他甚至已经准备好带上盟军中的法国部队单独出击。

以上,就是巴黎起义爆发前当事各方的情况。法国共产党控制下的地下抵抗组织坚持起义,为了赶走德国人,他们愿意付出任何代价;而希特勒派来的肖尔铁茨将军则决心对巴黎人的反抗予以镇压,并且准备在巴黎失守之前将其夷为平地;唯一有能力将巴黎从悬崖边救回来的,是艾森豪威尔领导的欧洲盟军部队,但盟军此时已经决心要绕开巴黎;自由法国领袖戴高乐从千里之外飞来盟军总部,他希望艾森豪威尔能够改变计划,早日挺进巴黎。

我们讲述完了故事发生的大背景,也是本书的前半部分,接下来我们要讲述的是本书的后半部分,在这部分中,我们将一起见证巴黎是怎样从毁灭的边缘幸存下来并迎来解放的。

在巴黎城内,德国人正上演着最后的疯狂,而地下抵抗组织起义的枪声也即将打响。在爆破专家的指挥下,德军在巴黎许多重要地点都安置了大量的爆炸装置。这其中,既有各种工业企业,也有机场、火车站这样的交通枢纽,更包括许多珍贵的历史建筑,比如美轮美奂的协和广场、凯旋门、巴黎圣母院等处。同样堆满炸药的,还有塞纳河上五十座历史悠久的桥梁。这些威力巨大的炸药像是死神的利爪,深深嵌入巴黎美丽的躯体,只等司令官一声令下,便会将她的肌肤、血肉和骨骼彻底撕碎。

8月19日那天,巴黎地下抵抗组织的起义如期爆发了,法国共产党和戴高乐派都参加了起义。他们以巴黎警察总署等处为基地,与德军展开了激烈的战斗。德国军人死伤的消息不断传到肖尔铁茨的耳朵里,事态不断扩大,要求他镇压起义并摧毁巴黎的命令接二连三地从德军总部传来。

而在此时,掌握着巴黎生死的肖尔铁茨却陷入了深深的纠结之中:一方面,军人的天职和《连坐法》的存在让他必须服从命令;但另一方面,良知却不停地叩问他:自己是否真的要做一个千古罪人?作为一名军人,他可以从容赴死,但是他并不愿意作为一名罪犯,坐上历史法庭的被告席。这种纠结也导致了他行动上的矛盾。一开始,他派出坦克去攻打起义军的据点,但是在瑞典外交官诺德林的调解下,他又同意了暂时停火。第二天,他的士兵抓住了三个违反停火协议的戴高乐派起义军领袖,本该格杀勿论,但肖尔铁茨为了维持停火,还是放走了他们。当形势已经失去控制的时候,他又非常懊丧。但是即使是在最愤怒的时刻,肖尔铁茨也没有下达实施破坏的命令。

就在巴黎市内激战的同时,在巴黎城外的远方,有两拨人正在试图劝说欧洲盟军改变计划。首先找到艾森豪威尔的,是戴高乐。然而,绕开巴黎的进军计划已经开始实施,艾森豪威尔拒绝了戴高乐的请求。但艾森豪威尔不知道的是,德军总部已经决定增派两个装甲师前往增援巴黎,一旦援军赶到,肖尔铁茨便再也没有任何理由犹豫下去,他将不得不在巴黎打一场寸土必争的防御战了,如果真的这样,巴黎依然难免毁于一旦,唯一能够阻止悲剧发生的只有一件事,那就是盟军赶在德国援军之前到达巴黎。现在,留给盟军的时间已经不多了。

正在此时,几个神秘的来客悄悄找到了盟军部队。他们从巴黎赶来,穿越了整个德军防区,带来的消息足以让艾森豪威尔改变主意:德国援军正在奔赴巴黎,再过24小时,肖尔铁茨就将要开始毁灭巴黎的行动了。来客中为首的,是曾经促成巴黎停火的瑞典外交官诺德林。他的话之所以能说动盟军总部,原因更让人意外,那就是派他来的不是别人,正是巴黎德军的总司令,肖尔铁茨本人!

原来,肖尔铁茨在获得任命、面见希特勒时,他就已经动摇了。他看到自己所忠诚的对象,第三帝国的元首,此时已经如一个歇斯底里的病人,一个输红了眼的赌徒。他深知自己要做的破坏只是为了发泄希特勒的愤怒,德军的败局已经无法挽回。来到巴黎之后,他更是被这座城市的美丽和厚重所感染,一再拖延破坏行动的实施。在总部派来援军之时,他终于做出了这个冒险的决定,尽管自己知道,这意味着叛国。肖尔铁茨甚至将巴黎外围的德军布防情况透露给了盟军,在他的帮助下,盟军进展迅速,终于赶在德国援军之前赶到了巴黎。肖尔铁茨在象征性地抵抗了一阵之后,便被盟军俘获了。当他从自己的司令部中被押解出来的时候,周围的群众纷纷辱骂他,向他吐吐沫,但人们不知道的是,正是眼前这位狼狈不堪的德国将军,曾经用自己的羽翼呵护住了他们心爱的巴黎,他是一个英雄,就像那些为解放巴黎而战斗的起义军、盟军战士一样。

“巴黎烧了吗?”当希特勒一遍遍问出这句话的时候,巴黎已经宣告解放。这一天,是1944年的8月25日,红白蓝三色国旗再次升起在埃菲尔铁塔的塔顶。那些珍贵的历史建筑和重要的城市设施都保住了,枪炮声停了下来,欢庆的声浪充满了整座城市。

这就是本书的后半部分,讲述的是巴黎有惊无险的得以保全并迎来解放的故事。不同派别的地下抵抗组织,为了巴黎的自由和解放发起了一场鲁莽却又可歌可泣的起义;巴黎德军司令肖尔铁茨在经历了职责与良知的两难抉择后,最终决心不做毁灭巴黎的历史罪人,派人劝说盟军直指巴黎。巴黎,这颗法国的心脏,人类文明的明珠,就这样保全了下来。

在前两个部分中,我们已经简要了解了这本书的主要情节,在接下来的最后一部分中,我们将要试着去回答一个问题:为什么说《巴黎烧了吗?》是非虚构写作的永恒经典?

这里我们提到了一个词:非虚构。什么叫非虚构呢?广义上说,一篇报道,一本书,只要里面记录的都是真实的故事,它就算是非虚构了。当然,优秀的非虚构作品可不仅仅满足这一点。在真实之外,一个好的非虚构作品往往拥有以下三个特点:一是无处不在的丰富动人的细节;二是要塑造出饱满生动的人物形象,展现复杂的人性;第三点,也是最重要的一点,就是要具有强烈的人文主义精神。在这三个方面,《巴黎烧了吗?》都做得十分出色。甚至可以说,作为非虚构写作的鼻祖之一,《巴黎烧了吗?》正是以这些方面的极高造诣,奠定了这一文类的基调。这本书既是非虚构文学的开山之作之一,也是后世人们难以超越的经典作品。

首先让我们来看一下,作者是如何出神入化地运用细节的。

在书中,作者用许多细节展现了当时的社会图景。巴黎是本书故事发生的主要舞台,作者花了大量的笔墨描绘巴黎的社会生活,就以起义爆发的前夜为例。

在当时,物质的匮乏和精神的压抑笼罩着人们的生活,因为缺乏燃油,大街上很难见到汽车,自行车成了主要的交通工具,甚至连出租车都是司机骑着自行车拉着跑的,如果你有什么急事,还有那种四辆自行车一起拉的出租车可供选择,拉车的人里有些还是参加过环法自行车赛的老将。电影院的运行也得靠蹬自行车轮子发电。

食物和其他生活必需品都实行配给制,人们喝的咖啡是用橡子和豌豆磨制的人造咖啡,味道十分差劲,还有一个让人哭笑不得的名字,叫国民咖啡。为了吃口肉,人们不得不在院子里、阁楼上和各种地方养鸡、养兔子。德国人在巴黎实行宵禁,夜里12点之后如果还不回家,就会被宪兵队抓去,轻则受罪,重则杀头。党卫军大楼每个夜里都会传出惨叫声,他们的邻居很难睡一个安稳觉。夜深人静时,会有人偷偷打开电台,收听英国广播公司的广播,他们急切地想要知道前线的进展。

跟随着作者的笔触,我们好像穿梭在巴黎的大街小巷,迎面走来的是附近的街坊邻居,经过一个德军岗哨,前面不远处就是耸立的巴黎圣母院。无论是家长里短,还是突发意外,或者是暗中进行的起义活动,都像万花筒一样展开在我们面前。这种对社会图景的描绘贯穿故事始终,让我们身临其境,无比真实地感受到曾经有这么一群人,他们这样生活过,战斗过,欢庆过。

通过对细节的运用,作者也极大地增强了故事的的感染力。

在书中,有一个骑着自行车追着火车跑的女士,她叫玛丽·海伦。这列货车上挤满了德国人在巴黎抓获的两千四百多名政治犯,其中就有她的丈夫皮埃尔,一名巴黎地下抵抗组织成员,而火车的目的地,则是德国境内的集中营。

玛丽·海伦骑着她的自行车,沿着铁路吃力地追赶载着自己丈夫的火车,却一直被落在后面。直到火车因为事故停下来,开始转移囚犯的时候,玛丽·海伦终于追上了火车。在一堆脸色苍白、步履蹒跚的囚犯中,玛丽·海伦一眼就认出了自己的丈夫,她不知哪里来的勇气,推着自行车,走过野菊花丛,穿过看守的党卫军,来到了皮埃尔的跟前。见到丈夫,玛丽·海伦第一个动作就是从口袋里掏出白手帕,为他擦去眼角的污垢。就为了这短暂的相会,玛丽·海伦说,她愿意蹬着自行车走进地狱。

在接下来两天半的时间里,她不眠不休地跋涉了183公里,走了去德国路程的四分之三,尝试了所有可能管用的渠道,终于将丈夫营救了出来。在那两千四百多名政治犯中,最后活着回到巴黎的只有不到三百人。爱情在这里创造了奇迹,但最打动我们的,却还是玛丽·海伦掏出白手帕的那个瞬间。

接下来,让我们一起领略一下,作者是怎样在跌宕起伏的故事中塑造出饱满生动的人物形象的。

这本书提到的五百多个人物中,既有肖尔铁茨、戴高乐这样的主要人物,也有瑞典外交官诺德林这样的次要人物,更多的人可能只出现了一两次,尽管详略不同,本书的作者却总能在有限的篇幅里最传神地勾勒出一个人的形象,展现出人性的复杂和多面。

德国占领时期的法国市长泰丁格,按理说,他是个与德国人合作的“法奸”,但在巴黎行将解放的时候,他担心巴黎的命运胜过担心自己。在书中有过这样一段描写,泰丁格在肖尔铁茨办公室的阳台上,对司令官说出了一番这样的肺腑之言:“你可以把巴黎毁灭掉,但是你也可以挽救她。如果把她保存下来,作为献给人类的礼物,这难道不是一种荣誉吗?”泰丁格的这番话,对于肖尔铁茨的最终转变可以说起了很重要的作用。而从这段描述里,我们也体会到了泰丁格这个人物的复杂性,他是一个“法奸”,同时,他也是巴黎的辩护人。

即使是只出现过一两次的小人物,也个个都是有血有肉。德国人撤退时,有人连屋里的窗帘都要带走,说是要拿来做衣服,也有人将屋里的一切都收拾好,水电账单都付清,还留下一笔钱,赔偿自己在居住期间不慎打碎的两只酒杯。同样是德国军人,也有君子和小人之分。作者让我们看到了同一套制服、同一个身份之下的不同面孔。

一本非虚构文学作品,如果有了以上这样丰富的细节、立体的人物,那就已经成功了一大半,但是从成功到伟大之间往往还差了一个层次,这个层次就是精神层面。

巴黎存亡是一个现实中的问题,也是一个富有象征意义的问题。巴黎不仅仅是法国的首都,更是一座公认的人类文化艺术之都,是人类文明的一颗明珠。威胁着她的,是以希特勒为代表的纳粹,是驱使着他们犯下累累罪行的仇恨和疯狂;而捍卫着她的,是那些平凡的巴黎市民和战士,是他们身上所拥有的爱与勇气。有人在巴黎沦陷时来不及与妻儿告别,便踏上了与纳粹战斗的旅程,4年之后,当他再一次踏上故土,却在离家几个街区的地方战死,留下了永远的遗憾。在巴黎普通市民的身上,既有平日里胆小怕事的怯懦,也有关键时刻坚韧、果敢的品格。人们响应报纸上的号召,来到大街上,堆起街垒,为巴黎的自由与解放而战。在他们的心中,远远超过对德国人的憎恨的,是他们对祖国、故土、同胞和亲人的热爱。

而作为本书主人公的肖尔铁茨,则是这种人性冲突的最好体现。作为德军将领,他的职责是毁灭;但作为一个人,他的良知让他住手。巴黎没有烧,就是因为人性的微光依然在指引着我们,这也是这本作品超越时代的魅力所在。

《巴黎烧了吗?》这本书的解读到这里就要结束了,让我们再回顾一下本书的主要情节和它的不朽价值。

第二次世界大战后期,围绕着巴黎的生死存亡,以肖尔铁茨为首的德国占领军、巴黎城内的地下抵抗组织、以戴高乐为首的自由法国组织以及艾森豪威尔率领的欧洲盟军部队,上演了一场惊心动魄的历史剧。关键时刻,肖尔铁茨的倒戈促成了巴黎的解放,这座历史文化名城得以以最小的代价幸存了下来。这本细节丰富、人物形象立体的非虚构文学经典,展现出了战争阴云下的人性光辉,是二战留给人类的一份宝贵文化遗产。

最后,我们不妨再介绍一下肖尔铁茨后来的命运。他被第三帝国的法庭以叛国罪缺席审判,妻子儿女则被朋友接走,躲过一劫。他本人战后进了盟军的拘押营,在有关方面披露了他保全巴黎的事迹之后,于1947年被提前获释。肖尔铁茨活到了71岁,死后与妻子合葬在一起。他的儿子后来在接受法国电视台的采访时说:“我父亲是一个军人,但他不是纳粹。”

撰稿:许诺 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

在真实之外,一个好的非虚构作品往往拥有以下三个特点:

一是无处不在的丰富动人的细节;

二是要塑造出饱满生动的人物形象,展现复杂的人性;

第三点,也是最重要的一点,就是要具有强烈的人文主义精神。