《巫蛊之祸与儒生帝国的兴起》 裴鹏程解读

《巫蛊之祸与儒生帝国的兴起》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者蔡亮女士是美国康奈尔大学博士,现任圣母大学历史系助理教授,主要做秦汉帝国的政治思想史研究。

关于本书

作者在《巫蛊之祸与儒生帝国的兴起》的研究方法上特别注重通过数字化手段来重构史料。正因为有大量的数据分析,许多经典的老问题,浮现出新答案。

核心内容

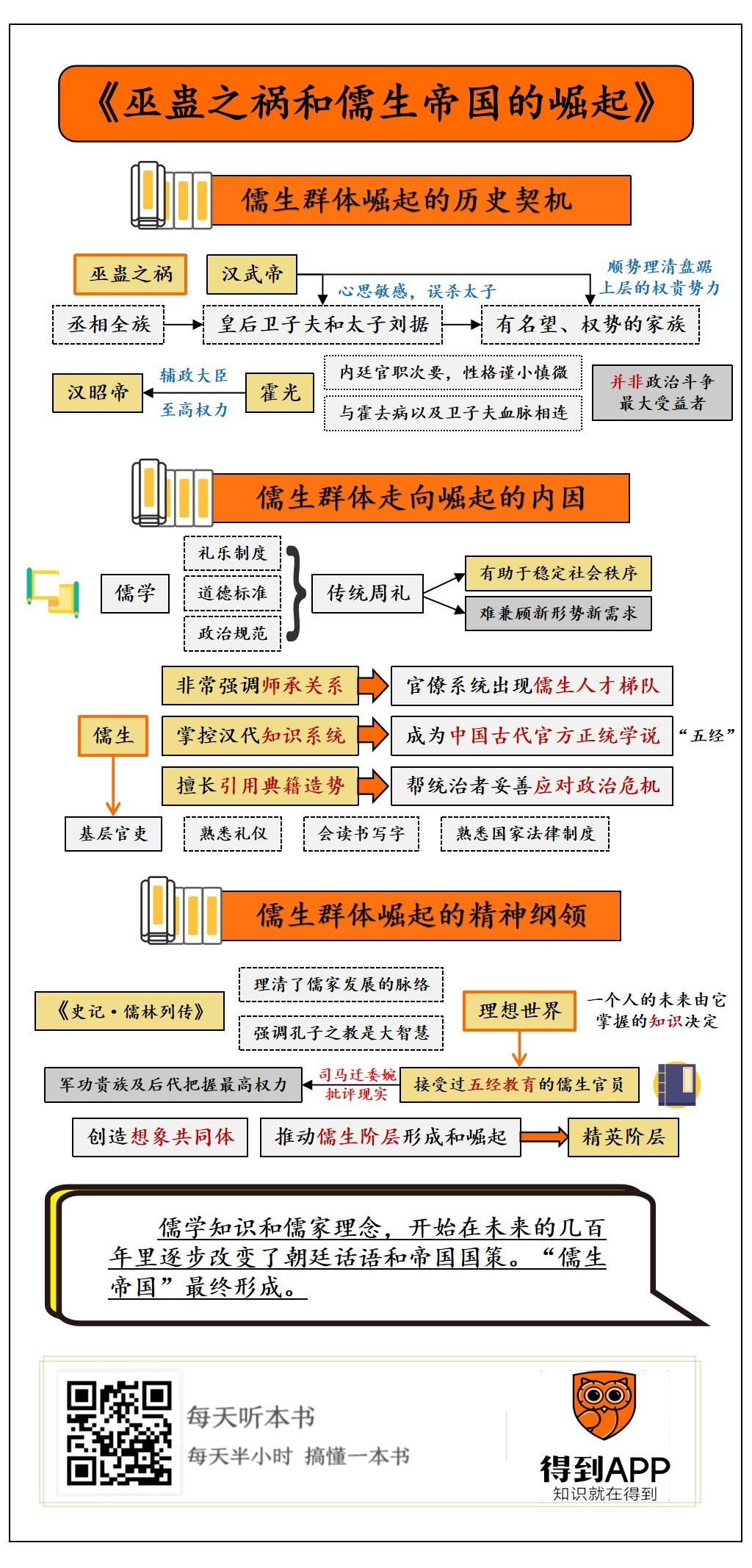

汉武帝晚年的“巫蛊之祸”是一次影响深远的政治斗争。儒生群体正是在这场斗争的余波中获得崛起机会。他们逐渐控制了王朝的官僚系统和知识系统,为此后几个世纪的中国政治话语定下基调。另外,我们今天之所以认为汉武帝早年就重用儒生,是因为司马迁在《史记·儒林列传》讲了一个假的故事,但这不是因为他信息掌握不足,而是司马迁有意打造出一个“理想世界”。

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的书是《巫蛊之祸与儒生帝国的兴起》。

中国在很长一段历史里都尊奉儒学,并以儒家帝国的形态存续。直到今天,我们仍然能感受到儒学留下的深刻影响。比如,我们提倡敬重师长,尊崇通过学识来选拔人才。那么,搞清楚儒学、儒生如何登上历史舞台并主宰国家政治,就能明白中国的底层逻辑和文化积蕴是怎么构建的。

“儒学”的崇高地位是怎么来的?历史课本给了我们一个明确的,甚至有点简单的答案:西汉时期,汉武帝在董仲舒的建议下“罢黜百家,独尊儒术”。这似乎是个基本常识。

但今天这本书带来一个全新的答案。正式介绍这个答案之前,先来介绍一下作者蔡亮,她是美国康奈尔大学博士,现任圣母大学历史系助理教授,主要做秦汉帝国的政治思想史研究。她在研究方法上有个特色,特别注重通过数字化手段来重构史料。正因为有大量的数据分析,围绕“儒生群体如何崛起”这个话题,一重又一重谜团被解开。经典的老问题,浮现出新答案。

正如这本书的题目《巫蛊之祸与儒生帝国的兴起》,作者发现,汉武帝晚年的“巫蛊之祸”是一次影响深远的政治斗争。正是在这场斗争的政治余波中,儒生群体才获得崛起的机会。他们逐渐控制了王朝的官僚系统和知识系统,为此后几个世纪的中国政治话语定下基调。另外,我们今天之所以认为汉武帝早年就重用儒生,是因为司马迁在《史记·儒林列传》讲了一个假的故事,但这不是因为他信息掌握不足,而是司马迁有意为之的。

下面,我们依次揭开这三个谜团:

第一,与儒生崛起紧密相关的“巫蛊之祸”是怎么回事?背后推手是谁?

第二,儒生到底是一群什么人?他们是怎么建立“儒生帝国”的?

第三,司马迁为什么要讲一个假的故事?

我们先来说一下什么是“巫蛊”?

“巫”,就是巫师的意思,在古代特指女性巫师。“蛊”是一个“虫”字再加一个“皿”字。古人相信,把不同的毒虫放在容器里,可以研制出剧毒。后来,“蛊”也可以指让人生病死亡的毒气或恶灵。总之,“巫蛊”就是引导邪灵害人的方术。从春秋开始,官方就对巫蛊之术严加控制。

那“巫蛊之祸”是怎么回事呢?

汉武帝共在位54年,“巫蛊之祸”发生在他当皇帝的第50个年头。这时的汉武帝已经年过花甲,身缠重病。

一次,汉武帝听说,丞相的家人竟然使用巫蛊诅咒他,于是下令诛灭了丞相全族。这件事只是“巫蛊之祸”的序幕。

半年后,又有人给汉武帝吹风,说他身染重病确实是因为有人暗地里使用了巫术。于是,汉武帝就派人查办这件事情。查来查去,矛头一步步指向汉武帝的皇后卫子夫,以及太子刘据。刘据反过来杀了挑事的人。汉武帝以为太子反了,发兵平叛。结果死了几万人,其中就包括皇后和太子。

不到一年,巫蛊谣言又起,于是汉武帝再次大开杀戒。只不过,这次杀的,是当初帮汉武帝镇压“太子叛乱”的那帮人。

这还没完,在接下来的几年里,朝中高级官员,几乎所有人都跟“巫蛊”扯上关系。有名望、有权势的家族陆陆续续都被杀光了。

“巫蛊之祸”是怎么收场的?太子刘据死后,汉武帝把年仅8岁的小儿子立为太子,这就是未来的汉昭帝。由于太子年幼,汉武帝提拔了一位叫霍光的大臣,让他将来辅佐小皇帝。不久之后,汉武帝就过世了。

“巫蛊之祸”的大致情况说完了。请你思考一个问题,这场给帝国上层带来腥风血雨的政变,幕后推手是谁呢?

我们试着推测一下。

“巫蛊之祸”发生时,汉武帝已经在位五十多年,疾病缠身。而太子三十多岁,风华正茂,只需要再等上几年,武帝过世,他就能顺理成章地继位。但就在这时,竟然有人陷害他。所以,“巫蛊之祸”的推手很可能就是陷害太子的那帮人,以及后来奉命诛杀太子的臣僚们。但奇怪的是,没过多久,这些人就遭到举报。很快他们也被处死了,根本没有捞到好处。

那谁是这场政治斗争的最大受益者呢?

这个人是霍光。看一下后来的历史,汉武帝去世后,霍光担任辅政大臣,此后牢牢掌握朝局长达20年。这二十年里先后有过三位皇帝,霍光不仅当了三任辅政大臣,还直接参与了两位皇帝的挑选工作。汉昭帝幼年即位,但二十多岁就去世了,没有儿子。于是,霍光拥立了一位新皇帝,但新皇帝干了27天,霍光就把他给废了。后来,霍光又拥立了一位皇帝,他继续当辅政大臣,直到去世。

这样看来,霍光的嫌疑非常大。不过,仔细分析的话,这个猜测疑点也不少。

首先,霍光最初并不是“一人之下,万人之上”的权臣,他长期在皇帝的内廷做官,负责打理皇帝的日常起居。霍光性格最大的特点就是谨小慎微。相传霍光二十多年没犯过一次错,可见他谨慎到什么程度。正因为这样,汉武帝一直把他留在身边。不过,汉武帝也没有重用他的意思。官倒是给他升过几次,但都是些没有具体行政职务的次要官职。

就算霍光有心扳倒一批重臣,然后自己顶上来。但那么多达官显贵排在前面,哪能轮到他当辅政大臣呢?

再说,就算霍光想出非常缜密的“作案计划”,打算一点一点除掉面前的拦路虎,他也不应该首先把矛头对准太子刘据以及皇后卫子夫。因为,霍光有个同父异母兄弟,叫霍去病,霍去病的姨妈就是皇后卫子夫。尽管霍去病、卫子夫跟霍光很少走动,但真要追究起来,血脉相连,霍光是逃不掉的。

退一步说,伴君如伴虎,霍光陪了汉武帝几十年,很清楚武帝对巫蛊很敏感,霍光怎么敢引火烧身呢?这实在不符合他的性格。

你看,霍光也不太像是“巫蛊之祸”的幕后黑手。

如果说真有一位人物掌握着整个事件的走向,那似乎只能是汉武帝本人了。

古代帝王有件特别忌讳的事情。这就是太子等不及老皇帝自然过世,就想一些阴招让老皇帝快点走。皇帝要是知道了,轻则废掉太子,重则砍头。

从这个角度分析,“巫蛊之祸”好像就能说得通了。年迈的汉武帝听到风声,太子和他的生母卫皇后在诅咒他,所以,一气之下杀了母子俩。后来汉武帝想通了,十分懊悔,于是把当初与太子为敌的那群反对派官僚给灭族了。很多对“巫蛊之祸”的学术研究,都得出类似的结论。

不过,问题到这一步还不明朗。汉武帝为汉帝国掌舵五十多年,他应该很清楚,太子就是国本,尤其是在自己身体不好的时候,太子关乎王朝稳定。证据不足就杀死太子,过于草率了。

是不是因为武帝喜欢小儿子,想要他继位,所以干脆杀了太子,给小儿子铺路呢?如果这样的话,汉武帝就没必要多此一举,把反对太子的人杀掉。

那是不是汉武帝想要借这个机会,让上层来一次大换血,所以反复把巫蛊当幌子,大开杀戒。话又说回来了,上层官僚不只意味着分享了皇帝更多的权力,也意味着他们的经验更丰富。把他们都杀光,再把未成年的太子托付给没什么政治经验的霍光,汉武帝应该不会走出这么臭的棋。

到这个时候,“巫蛊之祸”这件事情,或许只有一个解释。

很可能,这场持续五年的血雨腥风本来就没什么幕后主谋。汉武帝年老多病,非常敏感,因此误杀了太子。这时,汉武帝将错就错,顺势清理了盘踞在上层的权贵势力。

原本,各派势力都打算把搜捕巫蛊看作一出大戏,所以煽风点火,想趁乱谋求利益。没想到,“巫蛊之祸”就像滚雪球一样,越滚越大,没人能拦得住。最后,权贵势力被连根拔起。对汉武帝个人来说,他不仅失去了太子,也失去了一大批有经验的官僚,弥留之际,只能“矮的里面拔高的”,把小皇帝托付给并不突出,但还算可靠的霍光。

最终,霍光成了幸运儿,获得了至高权力。

解开“巫蛊之祸”的谜,我们来看第二谜:为什么“巫蛊之祸”后,是儒生这个群体填补了空缺?

提到儒生,我们会联想到战国时期的“儒家学派”。儒家学派在战国时期是显学,除了孔子以外,孔门弟子众多,影响力很大。而且,儒家重视德行教化、礼仪秩序,很对统治者胃口。“巫蛊之祸”后,儒生替补上来好像很正常。

但事实并不是想的那样。我们都知道秦始皇“焚书坑儒”的事。“坑儒”坑杀的倒不是儒生,而是撺掇秦始皇寻访长生不老药的方士。不过,焚毁的书,包含了各个类别,儒家的书也在里面。书籍是学术思想的载体,尤其是在古代,复杂的知识只能靠书籍传播。所以“焚书”事件对儒家学派造成沉重打击。到汉朝,儒生的影响力已经大不如前。

其实,儒生在汉朝初年没被重视,更多的还是儒学自身的原因。

儒学最底层的内容是传统周礼,包括周代的礼乐制度、道德标准、政治规范。这个特点带来的好处是,能借助传统约束当下,有助于稳定社会秩序。但坏处也很明显,恪守传统就很难兼顾新形势、新需求,因此变得不合时宜。

司马迁在《史记·高祖本纪》里讲了这样一件事。在刘邦早年创业时期,有个人戴着儒生的帽子来拜访他。结果,刘邦却把人家的帽子摘下来,往里面撒尿。

为什么刘邦这么不尊重儒生呢?

刘邦和他的创业团队出身草根,需要的是能立竿见影的东西。而儒生向他推销的是几百年前周代贵族的礼仪制度,这当然没法提起刘邦的兴趣。

即使在西汉建立后,汉朝初年的政治思想也主要是“黄老之术”。不过,儒家那套东西,倒也不是一无是处,主要出现在社会基层,比如主持婚丧嫁娶的仪式,教学生读书认字等等。

还有一个很重要的原因,汉朝初年的统治阶层,主要由两部分人构成,一部分是军功贵族的后代,还有一部分是地方豪族的代表。出身低微的儒生,在统治阶层根本找不到立足之处。

既然这样,为什么后来儒生群体会迅速崛起呢?

这是因为,“巫蛊之祸”恰好给儒生创造了一个展示特长的空间。

前面提到,“巫蛊之祸”是一场失控的政治斗争,上层贵族几乎被清除干净了,原本没机会接触最高权力的霍光,脱颖而出成为辅政大臣。这时,免不了有人说闲话。霍光除了武力打压反对派,也得想办法拉拢一些人,为自己站队。拉拢谁呢?这就是儒生。

儒生能帮霍光塑造慧眼识人、求贤若渴的良好形象。儒生提倡道德、礼仪、知识、传统,会给人一种学识渊博、德行出众、尊重传统的感觉。所以,霍光很喜欢把年过花甲的老儒生请到朝中当官来帮他粉饰门面。比如,他遴选了两位儒生出任高官,一位叫蔡义,一位叫韦贤。蔡义七十多岁的时候,被任命为少府,负责管理皇帝的私人金库。到八十多岁的时候,他又被任命为相。同样,蔡义也是在快七十岁的时候,被任命为大鸿胪,负责外交事务。

霍光拉拢儒生可不只是为了装点门面,儒生能帮上更大的忙。这就是引经据典、制造舆论,论证霍光辅政的合理性。很多史书记载霍光辅政这段历史,都会讲到一件事。话说当初汉武帝的太子刘据死后,汉武帝把小儿子刘弗陵立为太子。太子年少怎么办呢?汉武帝思前想后,打算让霍光辅佐。为了表达对霍光的尊重、敬仰,还有临终托孤般的诚意,汉武帝让宫中画师画了一幅《周公负成王朝诸侯图》,暗示霍光做好辅政的准备。

这个故事听起来很感人,但很多史学家考证后都得出相近的结论,这个故事是儒生帮霍光制造舆论的素材。这个举动其实开启了一个惯用套路,后世哪位权臣想要趁着皇帝年少干政,他就需要自比周公。远的不说,霍光过世几十年后,权臣王莽就照猫画虎,干过类似的事情。

我们接着说霍光。儒生通过帮霍光制造舆论,迅速崛起。但霍光毕竟是个权臣,古代权臣的下场都不太好。你可能听过明代张居正去世后被抄家的事情。其实,要说权臣死后被清算,霍光是有确切史料证明的第一位。霍光过世后,葬礼无比隆重,汉宣帝和太后一同到场治丧。但没过两年,霍家就被灭族了。

儒生当初是站在霍光这边的,现在连霍光的族人都被灭了,汉宣帝还会让儒生保持那么大的影响力吗?

其实,让儒生站稳脚跟的正是下令族灭霍家的汉宣帝。

汉宣帝的身份有点特殊,他的祖父正是在“巫蛊之祸”中死去的太子刘据。汉宣帝从小生活在宫外,当了皇帝以后,他的血统和继位合法性备受质疑。这时,儒生再次获得机会施展特长。他们说,全国各地都出现了祥瑞,比如在皇家园林上林苑,一棵已经枯死倒下的大柳树,竟然奇迹般地立起来,重获生机。长出的树叶,被虫子咬一个图案,图案好像是五个字:“公孙并已立”。汉宣帝是曾经的太子刘据的孙子,而且,汉宣帝的名字恰好是“刘病已”。这不表明,上天在告知天下,汉宣帝就应该继承皇位嘛?

你能想到,这类事情八成是假的。但在当时,确实帮了汉宣帝不少忙。所以,汉宣帝提拔了很多儒生担任各类高级官员,甚至,太子太傅这个职务有一半以上都是儒生。太子太傅就是太子的老师们,汉宣帝让一帮儒生教导未来的皇帝,可见汉宣帝对儒生有多么认可。

不过,儒生的能力,好像体现在为政权不稳固的君臣提供舆论支持。当政权稳定的时候,儒生还有什么用武之地吗?

儒生能在“巫蛊之祸”后长期影响古代中国,甚至建立起一个作者所说的“儒生帝国”。这么大的成就,跟儒生的一些重要特征分不开。

首先,儒生非常强调师承关系。比如后人推测,从孔子到孟子的传承脉络是:“孔子传曾子,曾子传子思,子思传孟子”。历史事实到底是不是这样,还有待考证。但有一点是可考的,至少从西汉开始,儒生就在强调师承关系。而汉代选拔官员,有个重要的措施叫“察举制”。地方政府和一些中央高级官员可以选拔他们认为品德优良、能力出众的人,担任低级官职。这就给重视师承脉络的儒生提供了机会。巫蛊之祸以后,上层官员位置空缺,一些儒生被提拔到高位。很快,他们就开始拉拉扯扯,把自己的门生都举荐上来。官员之间不仅是上下级关系,还可能是师生关系。这样,官僚系统内就逐渐出现一个庞大的儒生人才梯队。

但只是拉帮结派,并不能长久。儒生不仅渗透了官僚系统,而且做了件影响更深远的事情,这就是掌控汉代的知识系统。汉代儒生推崇学习“五经”,也就是《诗经》《书经》《礼经》《易经》《春秋经》。后来,儒生推动官方把“五经”纳入官学,官方设立了一种叫“五经博士”的学官。“五经”学得好的人将来可以当官。经学博士是汉武帝设置的,最初只有几十人,到霍光辅政的时候,人数迅速破百,然后一路翻番,到汉代末年,五经博士和弟子的人数竟然多达三万。正是从“巫蛊之祸”之后,儒学一步步成长为中国古代的官方正统学说。

说到这儿,儒生好像是一群特别擅长把握政治机遇的人,那他们有处理政务的实际能力吗?

前面提到,儒生擅长引用典籍,为统治者造势。这件事可不是谁都能干的。要想搞好舆论造势,不仅要掌握扎实的知识,而且要活学活用,话讲出来得令人信服,事做出来要滴水不漏。只有这样,才能帮统治者妥善应对政治危机。

其实,很多儒生,最初都是汉帝国的基层官吏,长期做一些琐碎、具体的事情。儒生熟悉礼仪,农村的婚丧嫁娶总是离不了他们。儒生会读书写字,他们就能在地方政府干点文书工作,或者当老师教学生识字。儒生熟悉国家法律制度,遇上各类纠纷,调解起来总是有理有据。

你看,汉代的儒生其实在“巫蛊之祸”以前,就已经遍布汉帝国的基层社会。他们只等待一个像“巫蛊之祸”那样的时机,实现政治抱负。

解开“儒生帝国”建立之谜,最后,还剩一个谜团。

后人误以为汉武帝重视儒学,这件事要追溯到司马迁的《史记》。《史记》中有一篇文章叫《儒林列传》。这篇文章讲的是西汉前期多位儒学大师的故事,展现了西汉初年儒学兴盛的局面。

但我们已经知道,西汉“巫蛊之祸”以前,儒生并没有被重用。换句话说,司马迁没有给我们讲事实。

司马迁为什么要讲一个假的故事呢?

我们先来看,《儒林列传》到底讲了什么?主要是两个内容,首先,这篇文章理清了儒家发展的脉络,从孔子开始一直到汉代初年,生生不息。其次,这篇文章强调了孔子之教是大智慧,汉朝是个尊重儒学的美好时代。人们把儒家经典学好了,就可以当官。

但事实上,孔子和汉代的儒生三百年来一脉相承,这是几乎不可能的事情。学好儒学就能当官,这在汉初还没有实现。本书作者蔡亮仔细统计了汉武帝时期的官员信息,在77位地位显赫的高官中,只有6位儒生,占总人数的7.8%。而这6位儒生里,只有公孙弘一个人是通过举荐贤良的方式,获得高层职位的。这跟司马迁在《儒林列传》里描绘的场景,显然不一样。

对于这个现象,本书作者蔡亮给出一个有意思的解释:司马迁其实在《儒林列传》里创造出一个理想世界。这个世界的情况,跟司马迁所处的现实世界相反。

在现实中,军功贵族和他们的后代把握着最高权力。而司马迁在《儒林列传》中通过裁剪史料,拼接出一个理想的世界。在这里,财富地位、军功以及人脉全部失去意义,一个人的未来是由他掌握的知识决定的。

司马迁为什么要在《儒林列传》中描绘一个与现实恰好相反的理想社会呢?

司马迁的父亲就是史官,史官虽然卑微,但他们是统治阶层近距离的观察者。所以司马迁从小目睹了很多残酷的现实,官员要想升上高位,就得靠家族财富、裙带关系和派系斗争。司马迁曾经吐槽自己既“不能备行伍,攻城野战,有斩将搴旗之功”,同时也“不能累日积劳,取尊官厚禄,以为宗族交游光宠”,满满的失落和无奈。

于是,司马迁只能通过文字委婉地批评他所生活的时代。他是怎么写的呢?

司马迁在《史记》里分别为16位汉武帝时代的重臣作传。与这些独立人物传记并列的,还有《酷吏列传》以及前面提到的《儒林列传》两篇文章,这两篇文章画的是人物群像。

司马迁暗自做了一件事。他把这些官员分成了三个群体,分别是:权贵的后代,底层崛起的政坛新贵,以及凭借学识当官的儒生。

写权贵后代的时候,司马迁会在文中反复强调,这些人是因为家族的声望而获得官位,他们轻而易举就能获得重要官职。写底层崛起的新贵的时候,司马迁会直白抨击汉代卖官鬻爵的丑恶现象。

那司马迁心中理想的选官模式是什么呢?他在《儒林列传》里,剪裁拼接出一个理想世界。在这个世界,只有接受过五经教育的儒生官员,才能成为国家官员的后备人选。

看起来,司马迁是在“望梅止渴”,通过文字抚慰心灵。其实,这件事情意义深远,它在之后的几百年里,变成“儒生帝国”兴起的重要推力。

西汉初年,儒生人数稀少,组织松散,影响力有限。而司马迁的《儒林列传》给儒生们描绘了一幅理想蓝图。远望蓝图,分散在帝国底层各个角落的儒生,更加重视五经学习,重视相互推举,逐渐团结起来,希望能奔向那个美好世界。

司马迁的事业,后人仍在继续。一百多年后,东汉史学家班固编纂了《汉书》,继续描绘那幅蓝图。《汉书》中有一篇《儒林传》,在这篇文章里,儒生之间的传承关系更加明确了。《汉书》中还有一篇《艺文志》,这是中国历史上最早的目录学文献,班固把以前的书目都梳理了一遍。原本很多儒家经典已经流失,同一本经典有多个版本存世,非常混乱。而班固却在《汉书·艺文志》里,为儒家经典理出一条非常清晰的脉络。这进一步团结了儒生,强化了他们的集体身份认同。

本书作者对西汉时期的官员的师承关系情况做了统计。在汉武帝以前的一百多年里,有师承关系的高级官员只有两位。而汉昭帝到王莽统治结束,这一百多年间的97位高官中,有33人是儒生,其中还有11对师生官员。举个例子,公元前72年,一位叫后仓的儒生位列九卿。后仓是研究《诗经》《孝经》的大家。他有位门徒叫萧望,也是《诗经》方面的专家,七年后也位列九卿。萧望你可能不熟悉,但后仓的另一位学生很有名,这就是“凿壁偷光”的匡衡。匡衡在《诗经》方面成就很高,他当过汉朝的丞相。这个师承还没完,匡衡有位弟子是师丹,担任过大司马等高官。

回到这部分的主角司马迁,他被称为“中国史学之父”。这不仅是因为他保存了许多珍贵的史料,查明诸多历史的原委,更是因为他开创了一个传统,把历史叙述照进现实,为儒生创造了一个想象的共同体,推动了儒生阶层的形成和崛起,影响了中国历史的走向。

到这儿,这本书中的三个谜团,就为你全部解开了。

你是否发现,这三个谜团背后的内容,正是儒生群体崛起、儒生帝国建立的三个原因。

西汉初年,儒生数量稀少,零散分布在帝国基层的角落。“巫蛊之祸”爆发,为儒生群体崛起提供了关键的历史契机。这是外因。

但只有机遇,没有准备是不够的。打铁还需自身硬,儒生们自身的修养和准备是走向崛起的前提。这是内因。

而司马迁以及班固,为儒生提供了重要的精神纲领,赋予他们想象的共同体,使他们能够以团体为单位,有组织地协同崛起,逐渐成为新的精英阶层。

此后,儒学知识和儒家理念,开始在未来的几百年里逐步改变了朝廷话语和帝国国策。“儒生帝国”最终形成。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击红包分享,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

儒生群体崛起、儒生帝国建立的三个原因:

外因:“巫蛊之祸”爆发为儒生群体崛起提供了关键的历史契机。

内因:儒生密切的师承关系逐步控制帝国的官僚系统和知识系统。

精神纲领:司马迁等史学家为儒生创造出想象的共同体,使他们能够有组织地协同崛起。