《工开万物》 裴鹏程解读

《工开万物》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者薛凤是一位德国汉学家,她长期关注古代中国文化、技术与政治的关系。对于宋应星的研究,薛凤教授并没有只从《天工开物》一部作品入手,而是结合了宋应星的其他作品,为我们还原出一个更立体的明代知识分子。

关于本书

本书认为,宋应星的《天工开物》虽然记录的是工艺技术,但它反映了古代中国文人理解世界的方式。宋应星把不入流的科技工艺作为载体去揭示社会运行的法则,为衰败的明朝的开出一剂独特的药,工艺从此在古代中国知识世界占据了一个席位。

核心内容

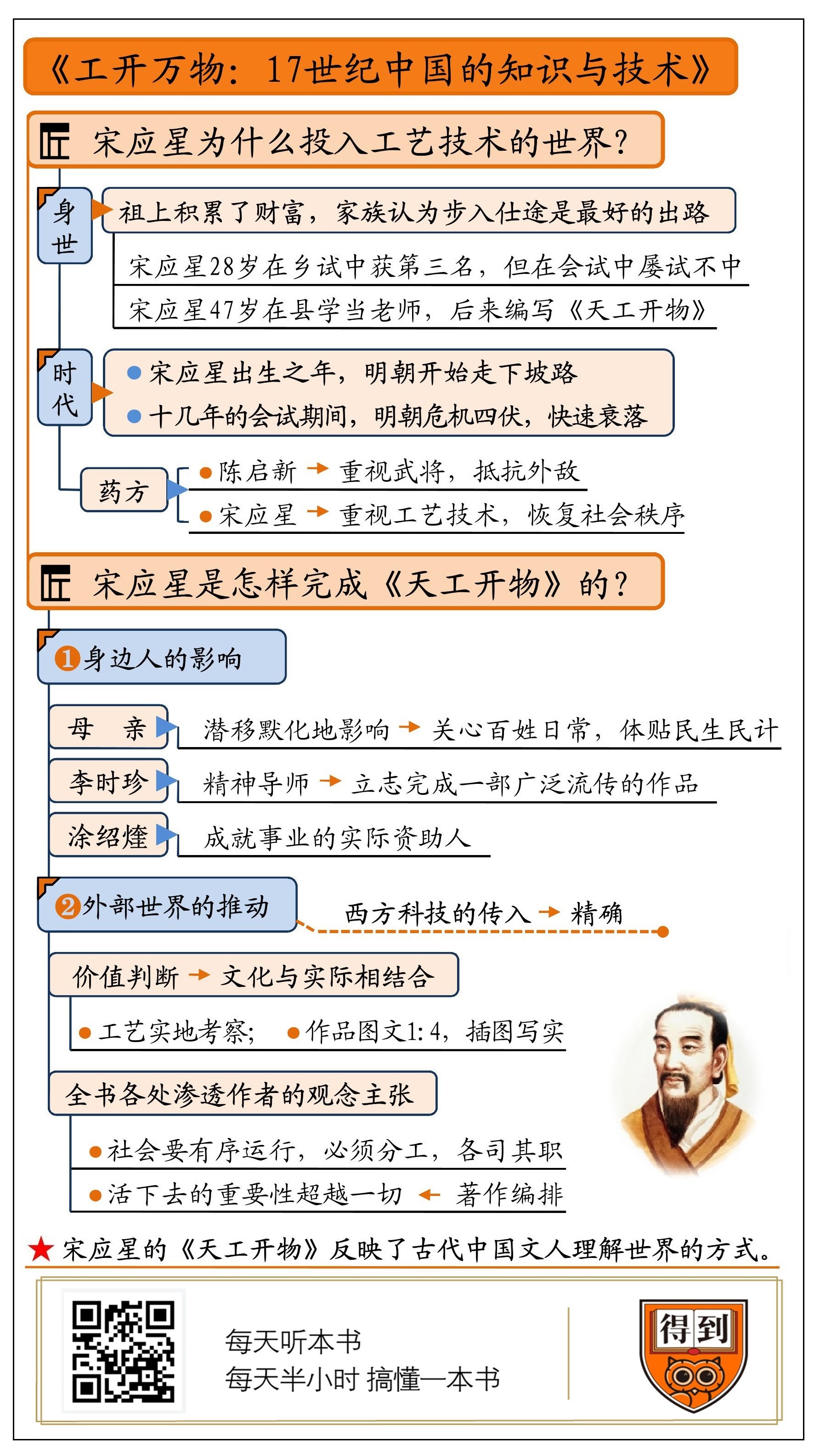

为什么学业出色的宋应星没有“学而优则仕”,而要投身工艺技术的世界呢?

宋应星祖上并没有某种手艺流传下来,与工商行业距离很远,那宋应星是怎么完成这部“技术百科全书”的呢?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的这本书叫《工开万物:17世纪中国的知识与技术》。

听到“工开万物”这个词,你可能会联想到我国古代的一部科学技术著作《天工开物》。有人说,这是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性科技著作。书中记载了一百三十多项生产技术,内容涉及如何种植庄稼、如何制造武器,如何采煤、纺织、榨油、造纸等等。而且,《天工开物》是那个时代很罕见的插图本书籍,全书有一百多张插图。正因为这些原因,这本书被西方学者誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。作者宋应星也被称作“中国的狄德罗”。

不过,了解一下宋应星的身世,就会发现这件事情有点奇怪。宋应星生活在明朝,从小就是读书的好苗子。后来他参加了江西省乡试。当时江西全省有1万多人应试,最终只录取了109人,可谓百里挑一,而宋应星拿到了乡试榜第三的好成绩。既然这样的话,按照当时“学而优则仕”的传统,宋应星将会顺利地步入仕途。但我们知道,宋应星最后却是以“科学家”的身份被人所熟知。他的代表作《天工开物》说白了就是一部农业、手工业生产技术汇编。在古代“士农工商”的等级序列中,“农”“工”可是排在“士”之后的。读书读得那么好的宋应星为什么把心思花在农民、工匠的手艺上,显得那么“不务正业”“离经叛道”呢?

今天这本书《工开万物:17世纪中国的知识与技术》将为你介绍一位更真实的宋应星,以及不一样的《天工开物》。

本书作者薛凤是一位德国汉学家,她长期关注古代中国文化、技术与政治的关系。宋应星的《天工开物》问世三百多年来,后人对它的解读不计其数,但大多把它当作农业、手工业的综合性著作,薛凤教授并没有只从《天工开物》这一部作品入手,而是结合了宋应星的其他作品一同研究。她发现,宋应星的《天工开物》虽然记录的是工艺技术,但它反映了古代中国文人理解世界的方式。正如《天工开物》的名字,它可不只是指“巧夺天工”的精湛技艺,“天工”强调的是上天的职责,“开物”指的是通晓万物的道理。在宋应星的时代,工匠是不入流的,工艺技术也不被读书人看得起,但宋应星把科技工艺作为载体去揭示社会运行的法则。在这个过程中,宋应星让工艺技术登临学术的大雅之堂,工艺从此在古代中国知识世界占据了一个席位。

从这个角度来说,宋应星不仅让我们看到,在中华文明中,技术的闪亮绝不亚于文学艺术;还让我们看到中国古代技术的独特性,它不仅能促进生产发展,还是影响社会政治、文化精神的要素。

回到最初那个话题,为什么学业出色的宋应星没有“学而优则仕”,而要投身工艺技术的世界呢?

我们先从宋应星的身世方面找找答案。宋应星是江西奉新县人。祖上靠着当地丰饶的土地累积了财富。你可能知道,宋代以后的古代中国有这样一个现象:底层的人们一旦家底殷实了,就会让自己的后代走上通往仕途的道路。这是因为,只要让后代进入国家官职系统,就可以凭借社会声誉和政治影响来保证财富安全,并扩大财富规模。宋应星的家族同样在努力地向上攀爬。明代中叶,宋应星的曾祖父通过科举考试走上仕途并且获得了正二品官职。这意味着宋氏家族进入了最高层的官僚体系,这是宋氏家族的鼎盛岁月。

不过,接下来的一代人在科举上没能继续取得成就。即使这样,宋氏家族仍然相信,步入仕途是家族子弟最好的出路。宋应星的父亲在科举上颗粒无收,雪上加霜的是,一次大火烧毁了宋家宅院,全家因此陷入经济危机。家里解雇了大批佣人,宋应星的生母被迫在家做起了保姆工作。但宋应星的父亲仍然尽全力让儿子们接受优质教育,他斥巨资让宋应星前往白鹿洞书院深造。你可能听说过“白鹿洞书院”这个名字,这可是“古代中国四大书院之首”。在16世纪的明朝,白鹿洞书院已经是一个兼具顶尖高校、知名辅导机构、国家级藏书馆多重身份于一体的殿堂级机构。

好在宋应星很有读书的天分。小的时候,他就跟比自己年长近十岁的哥哥一起在学馆上学。老师要求他们每天至少读七篇未学过的文章。一天,宋应星贪睡起得晚,他的兄长已经背熟了老师指定的内容。老师正要责罚贪睡的宋应星,却发现宋应星竟然流畅地背诵出全部文章。老师问他是怎么做到的,宋应星跪下回答:“早晨兄长在背诵文章时,我恰好从梦中醒来,听见他读了一遍,就熟记在心了。”

凭借着这样出色的资质,宋应星28岁的时候在南昌参加了三年一次的乡试,得中第三名,获取了“举人”身份,这意味着宋应星已经具备担任低级官职的基本资格了。与他一起参加考试的兄长宋应升成绩也不错,获得了第六名。这次乡试,奉新县只有兄弟二人中举,当时人们就称兄弟俩为“奉新二宋”。按照这个势头,兄弟二人接下来就要进京参加会试,宋氏家族的复兴就在眼前。

但是,刚刚燃起的家族复兴之火并没有烧得更旺。之后,宋应星的兄长参加了六次会试,但屡考屡败,最后在五十多岁的时候无奈地放弃了继续参加科举,凭借早年考取的举人身份,担任了一个低级官职。

兄长没成功,像宋应星这样的尖子生,放在全国性的选拔中就算做不到名列前茅,但通过考试总不成问题吧。或者说,就算有一次两次失手,多考几次总有一次会成功吧。对于这个信息,史料并没有明确记录。我们只知道宋应星在47岁的时候,在一所县学当起了老师,并在未来的几年里编写了《天工开物》。

在古代,屡试不中而著书立作的现象并不少见,或表达一下对选拔制度的不满;或是从此不问政事,只研究文学艺术。但像宋应星那样,把兴趣点放在读书人认为很粗鄙的农业、手工业生产方面,就显得很离谱。他为什么会做出这样的决定呢?

宋应星的故事,我们把镜头拉远,从国家和时代的角度再看一下。

前面提到过,宋应星生于1587年,用明朝年号表述的话,这一年是“万历十五年”。如果你对黄仁宇的《万历十五年》比较熟悉,想必对这个年份不陌生。黄仁宇先生把1587年看作明朝国运的转折点。这一年,朝堂上爆发了立储之争。万历皇帝不愿意把他不喜欢的长子朱常洛立为太子,遭到大臣们群起反对。万历皇帝就以长期不理朝政的方式来表示抗议。明朝政治运作需要皇帝和官僚的协同,而现在皇帝赌气不予配合,国家管理体系陷入了某种瘫痪。决策出台变成随机的事情,很多有才能的人失去了一展身手的机会。相反,贪官、太监却大行其道。明朝国运走到了下坡路。

1615年宋应星和兄长通过江西的乡试,获得“举人”资格,可以进京参加会试。明代的会试是三年一次,试着推算一下,他们第一次进京参加会试的机会是1616年。就在这一年,东北的满洲人建立了后金政权,开始与大明王朝分庭抗礼。一些民间起义也在大明国土上爆发。随后,明朝中央组织的三次会试依次在1619、1622和1625年。在这十多年间,帝国的权力一步步落入以魏忠贤为首的宦官之手,读书人试图反对却遭到迫害。接下来明朝的两次会试时间分别是1628年和1631年。宋应星的兄长共参加了六次会试,也就是说,1631年是他的最后一搏,这时他已经53岁。如果宋应星也参加了会试,也已经44岁了。这几年,李自成正在西北四处征战,明朝灭亡的速度加快了。

把宋应星放在大的时代背景下去观察可以看到,作为一个普通的文人,他把大半辈子的时光放在读书科考上,只希望能获得一份更好的文官工作,但奔波几十年,难免心灰意冷。1634年,47岁的宋应星妥协了,他在江西的某个县学当了教师,做起了教书育人的工作。不过,“处江湖之远则忧其君”是古代读书人的共同点。活在千疮百孔的时代,宋应星仍然关注着朝野的风吹草动。

1636年,皇太极改后金国号为清,并亲自带兵征讨明朝的藩属国朝鲜,而衰落的明朝对东北的动乱却无可奈何。这时,一位叫陈启新的武举人写了一篇名为《论天下三大病根》的奏议,他提出:大明王朝如今危机四伏,内有叛乱,外有蛮族,之所以落到这样的局面,就是因为缺少技能熟练的军事管理人才。

不过,陈启新只是一个武举人,如果他按照流程,先把奏议先交给大臣,再请大臣呈给皇上,这篇奏议必然石沉大海。为引起皇帝的注意,他强行穿过列队等候上奏的群臣,整个举动在紫禁城东门引发了一阵喧哗,但也成功吸引了崇祯皇帝的注意。借这个机会,陈启新疾呼,事到如今决不能再把军人排除在政府事务之外了。崇祯皇帝认为他讲得很有理,便给陈启新封了个名为“吏部给事中”的正四品官。这件事情在朝野引发了巨大争议,其中读书人的反对声尤其大。

你可能会觉得,国家到了危难关头,提拔军人保家卫国是必然的选择,通晓圣贤之道的文人们为什么要反对呢?

其实,明朝在建立之初为了避免武将叛乱,定了一个规矩,不允许武将担任朝廷文官职位。也就是说,精英阶层一直是由文官把持的。说到这种现象你可能会联想到北宋,但提防武将的传统其实从汉代开始就逐渐形成了。所以,无论是从明朝的建国传统来说,还是上千年的文化习惯,或文人自己的利益来看,读书人的反对都是可以理解的。

既然这样的话,宋应星作为一个屡试不中的读书人,更要反对了。毕竟没有被录取,说到底就是因为国家文官饭碗太有限了,现在武将又来抢占文官职务,宋应星能不气愤吗?

宋应星也很愤怒,不过,他愤怒的是,陈启新为引起皇帝注意,采用了博人眼球的不当手段。但另一方面,宋应星也被陈启新震撼了。宋应星很赞同陈启新的观点:这个时代衰败的核心原因是官员和读书人太过看重哲学讨论,但是忽视了现实任务。当然,明朝不乏文人也主张变革,上书谏言,在朝堂掀起讨论,但落实下去的实在是少,导致明朝不断衰落下去。

既然空谈治国理念毫无作用,在这个混乱的时局下,国家还能重回“治世”吗?

我们知道,在明朝要想跻身精英之列,就要背诵经典,参加科考。但儒家经典谈的都是空泛的大道理。文人当官以后,要处理的可是一件件实际的事务,比如怎么组织官民疏通河道,怎么判断钱币是否掺假,怎么提高瓷器的产品质量,等等。听起来这都是些由农工商阶层直接去做的粗鄙之事,但与文官的政绩密切相关。

更重要的是,明朝任何官员都不能无视一个显著的社会变化,这就是商品经济已经非常发达。这意味着,手工业和商业为国家贡献了越来越多的税收。而远销国外的丝绸和瓷器,不仅可以换取利润,也是大明王朝拓展政治影响力的工具。本书作者薛凤说:“它们交易的是和平与忠心。”

所以,明朝历代统治者都很重视手工业。明太祖朱元璋设立了官方控制的制造业网络,对原材料和产品强行征税并进行管理。明代还延续了元代的做法,给民众确定世袭身份,比如在税收上区分出民户、军户和匠户。其中匠户是以手工业为生,他们大多在官府管控的部门中工作。普通民众需要向国家缴纳赋税,而匠户可以凭借自己的手艺代替税赋。明朝统治者就是要把工艺项目变成一项国家事务。

既然工艺技术在明代变得这么重要,有人写出一部《天工开物》这样主题的著作也就不难理解了。

不过,作为读书人,骨子里难免对生产活动有所排斥,宋应星也一样。宋应星祖上并没有某种手艺流传下来,与工商行业距离很远,那宋应星是怎么完成这部“技术百科全书”的呢?

在这里要提到几位对宋应星影响很大的人物。

第一位是他的母亲魏氏。宋应星的祖父不到三十岁就早早过世了,留下了年幼的儿子,也就是宋应星的父亲。而宋应星的父亲从小体弱,受家人溺爱,加上时局动荡,所以一辈子没什么作为,家境也败落了。后来,农户出身的魏氏才进入宋家,成为宋应星父亲的二房,并生下了宋应升和宋应星两个儿子。魏氏勤持家,她年年月月所做的事情,包括与长工的融洽相处,都潜移默化地影响了宋应星。《天工开物》成书的初衷正是“济世”而“有益于民生日用”,也就是关心百姓日常、体贴民生民计。

另外有两个人也很重要,一个是写《本草纲目》的李时珍,另一个是宋应星的友人涂绍煃。李时珍的年龄比宋应星几乎大了一个“甲子”,也就是六十年。少年时代的宋应星对李时珍的大名早有耳闻,他熟读了《本草纲目》,把李时珍看作自己的人生榜样,立志日后要完成一部也能广泛流传的作品。李时珍可以算是宋应星的精神导师。另一位涂绍煃则是宋应星成就事业的实际资助人。涂绍煃比宋应星年长五岁,两人曾一同求学,并在同年中举,宋应星第三,涂绍煃第四,后来涂绍煃还成了宋应星的儿女亲家。涂绍煃做过官,其间大力提倡开发矿藏、兴办工业。包括《天工开物》在内,宋应星的多部作品都是涂绍煃出资帮助出版的。

除了宋应星身边的人,外部世界的推动也是一项重要因素。宋应星生活的时代,西方科技正在传入。西方技艺有个特点,讲求精确,为了做到精确,就需要进行观察、计算、实验,这种观念是当时明朝的知识分子缺乏的。而这些新鲜的东西传入明朝后,也对宋应星产生了影响。

在过去,也有一些书籍收录了技术类知识,但大多数的知识并没有经过考证,都是互相传抄。但宋应星从心底里反感那些纯粹的文字研究,他认为那些与行动脱节的文本往往是不可信的,只通过文字进行的学术活动,只会让真正的知识遭到玷污。他主张,不要去相信任何理念体系,要把文化和实际结合起来,只有深入生产活动,才能获得真正的知识。所以,他特别佩服像孔子同时代的子产,还有西晋的张华这样致力于“博物”的学者。

这样的价值判断,直接影响了宋应星的写作。宋应星在书中提到一种叫“火井”的东西,所谓“火井”其实就是地下燃气在点燃后的现象。从公元前2世纪起,云南和四川交界一带就在用燃气煮盐。作者推测,宋应星很有可能不远万里前往了当地。要知道,在明朝云南还是蛮荒之地。宋应星在书中详细描写了盐工们如何剖开竹筒,去掉竹节,然后再用布把竹筒绑在一起,安全地把燃气输送到巨大的煮盐锅下。在结尾处,宋应星还表达了自己的兴奋,他说:盐煮好以后,打开竹筒一看,里面竟然连一点烧过的痕迹都没有。

《天工开物》最引人注目的是其中包含了一百多幅插图,图文比例达到1∶4,这些图片都有比较高的实用价值和学术价值。在以前,像潜水采珠、烧制矿石这样的主题,别说图片,连文献都少有提及,但在《天工开物》中都有清晰呈现。所以,后人在了解明代的自然科学和社会生产时,就常常引用《天工开物》中的图片。或许你在读书的时候,也可能在历史课本上见过其中的某些插图。宋应星也常常对这方面的努力沾沾自喜,他曾说:那些生长在深宫大院中的皇室贵胄弟子们,如果在享受锦衣玉食之余想要看一眼生产这些物品的农具和织机的话,就可以翻开这里的图画观览,对他们来说,岂不是如同获得了大大的珍宝一样!

既然是科技类著作中的插图,那这些图就要写实。而宋应星不仅在插图中呈现了准确的生产细节,而且在全书各处渗透自己的观念主张。比如制作陶瓮的章节有一幅插图,图上有几位陶工,其中有一个人戴着帽子,并留有稀疏的胡子,显然这个人的年龄要大一点。另外两个人都光着头,看起来年轻很多,他们似乎在做一些简单的工作,比如给陶瓮加把手或者制作碗的陶坯。宋应星在这里表明,有难度的工作应该由职业等级较高的人来完成,因为他们更有经验。

在介绍织布的章节,有一幅插图绘制的是提花机,提花机是在纺织花纹丰富的布匹时,需要用到的一种精密机器。插图展示了提花机的精密结构,对每个部件都做了标注。当然,宋应星也不忘在这个过程中展现自己的观念。他认为读书人也应该了解生产过程,所以在打理丝线的画面中,男人常常打着绑腿,他们的小拇指上会戴着长长的指甲套。打绑腿和指甲套都是读书人或官员的标志。宋应星对这一场景的描绘其实是在隐晦地提醒读书人和官员,生活在这个时代,学识义理和实际工作都要硬。

宋应星强调工艺的重要性,是要模糊读书人和匠人的身份吗?宋应星认为,要想社会有秩序,就必须要有分工,学者应该负责提出思想并治理社会,百姓行使日常职责,匠人负责生产各类物品,商人让经济保持运行。宋应星还引经据典,强调两千年前的《左传》就已经提出要把社会中的人分为十个等级,比如处于最高位的是“王”,其次是公、大夫,最低的两个等级是“仆”和“台”,不同等级的人都在各司其位。

宋应星进一步把这种序列的观念推及至自然界中。他认为,大自然中不同金属矿石的存在比率表明了自然中的普遍性秩序。尊贵之人罕见,正如金子一样;愚笨之人常有,正如铅锌一般。贵金属,大概一千里之外才有一处出产,而低贱的金属许多地方都会有储藏。最好的黄金价值要比黑铁高一万六千倍,然而,普通的黑铁却是不可或缺的。黄金就像是高官,黑铁就像是民众,如果没有铁制的锅、刀、斧之类的日常用具,只靠黄金民众就没法生存,黄金的价值也就不存在了。

宋应星对著作的编排也表明了他的思想过程。他在《天工开物》的序言中清楚地提出“贵五谷而贱金玉”。虽然商业、手工业能换取更多利益,但“生存之需先于奢华尤物”。《天工开物》全书分为上中下三篇共18卷。上篇讲的都是关于粮食作物的栽培、衣服的制作、谷物的加工,还有制盐、制糖等,都是吃饱穿暖的内容。中篇讲到制作砖瓦、车船、纸张和金属用品等等,这是人们满足衣食之后所需要的。而下篇,讲的是制作火药兵器、矿藏开采冶炼、酿酒,最后讲的是珠宝的制作。你看,宋应星的内容安排不是基于技术难易,或是利润高低来排序的,而是基于一种非常传统的基本规则:活下去的重要性超越一切。

如果深入到具体的章节,更能感受到作者的观念。《天工开物》有一章叫《作咸》,也就是“制盐”。宋应星在篇章的题记中就提到,制盐是一个学者应该讨论的正当话题,因为食盐是人体必需的,一个人十天不吃盐,就会虚弱到连抓一只鸡都拿不动。只是这样说还不够,宋应星借用一个古代圣贤的例子进一步作了阐发。他提到,周武王就曾向他的臣子箕子了解食盐的制作工作。盐可以提供咸味,而咸是“咸、辛、酸、甘、苦”五味之一,这五味其实和五行“水、火、土、金、木”有所关联。与盐的咸味相对应的就是水。什么意思呢?盐在大自然中的存在状态就是溶于水中的,所以制盐最重要的一个步骤就是晒盐;而人食用盐,同样也需要把盐溶于水。所以,盐离不开水,这就像是国君和子民的关系。因此,制盐、用盐过程其实就体现了为君之道:要与民同在,实施仁政,对自己的子民有所裨益。

回头来看,宋应星费尽心力完成这样一部作品,其实和陈启新一样都是在给这个时代开药方。只不过,陈启新的药方是重视武将,抵抗外敌;宋应星的药方是重视工艺技术,恢复社会秩序。那宋应星会像陈启新一样获得皇帝的赏识吗?

并没有。国家危难之际,政权存活下来更要紧,陈启新的药方是强心剂,可以延续明朝的生命;宋应星的药方过于柔和,不适用于争分夺秒的生死关头。

后来,宋应星凭借自己早年获得的举人身份当过几任小官。李自成军包围了他任职的地方,他便弃官回乡。很快,明朝覆灭了。清兵南下,大哥宋应升服毒殉国,宋应星选择隐居起来。史书没有明确记载宋应星的去世日期,后人猜测,宋应星应该是在1666年辞世的,也就是活到了80岁,他完整经历了明朝的衰朽、南明的挣扎和外族政权入主中原。

当我们再次看到《天工开物》这部作品,要记得,这不仅是一部工艺百科全书,宋应星通过这部作品回答了两个问题。第一个问题:国家危难怎么办?宋应星的答案是恢复社会秩序。第二个问题:读书人的社会地位被动摇怎么办?宋应星的答案是读书人要把文化和实践结合起来,活用知识管理社会,而匠人商人要各司其职,推动社会的有序运行。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

宋应星的《天工开物》虽然记录的是工艺技术,但它反映了古代中国文人理解世界的方式。“天工”强调的是上天的职责,“开物”指的是通晓万物的道理。

-

宋应星很赞同陈启新的观点:这个时代衰败的核心原因是官员和读书人太过看重哲学讨论,但是忽视了现实任务。

-

国家危难之际,政权存活下来更要紧,陈启新的药方是强心剂,可以延续明朝的生命;宋应星的药方过于柔和,不适用于争分夺秒的生死关头。