《孤独传》 刘玮解读

《孤独传》| 刘玮解读

关于作者

费伊·邦德·艾伯蒂(Fay Bound Alberti),英国约克大学历史系高级讲师,文化史学者,特别关注与情感、性别、身体、医疗相关的问题,出版了《心的问题:历史、药物与情感》《纷扰尘世:历史与文化中的人类身体》《孤独传》等著作。

关于本书

《孤独传:一种现代情感的历史》是第一部追溯“孤独”这种情感历史的著作,作者运用了历史、文学、社会学、心理学、哲学等多学科的知识,讨论了孤独这种情感为什么在十八与十九世纪之交产生,孤独在当今社会生活各个方面的表现形式,比如因为爱情、丧偶、年老、社交媒体、无家可归导致的孤独,并提出了一些应对孤独的方法。

核心内容

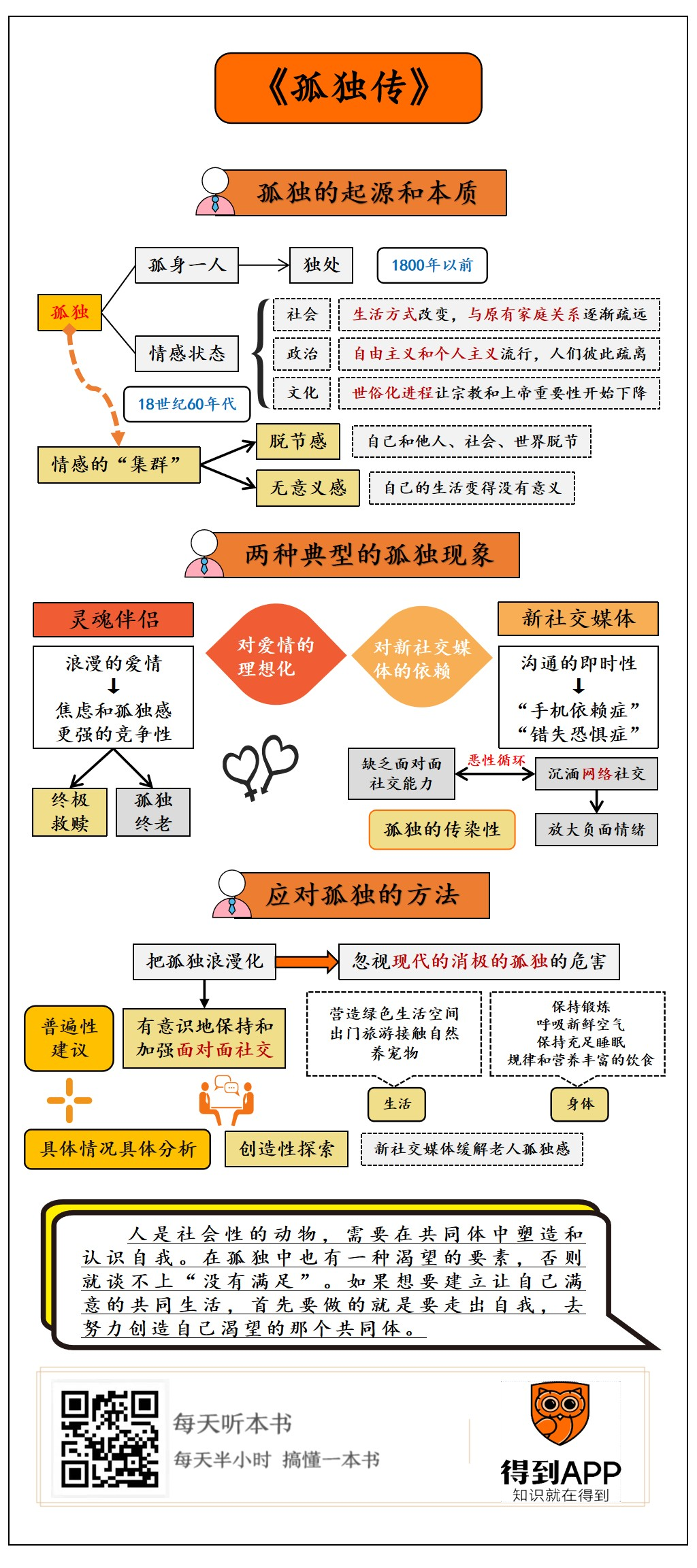

“孤独”并不是一种人类自古以来就有的情感,而是一种在18世纪后期到19世纪早期伴随着工业化、个人主义和世俗化出现的现代情感,它与怨恨、悲伤、羞耻、嫉妒、自怜等很多情感都有关系,也和政治、社会、经济、家庭、宗教等复杂的因素相关。与其说孤独是一种情感,不如说是一种情感的“集群”。在现代,孤独困扰着为数众多的人,已经被看作一种现代传染病,并造成了严重的恐慌。想要解决孤独带来的诸多问题,我们首先需要深入了解它的历史和表现形式,这也正是《孤独传》给人带来的启示。

你好,欢迎“每天听本书”。今天要为你解读的书叫作《孤独传》,副标题是“一种情感的历史”。它追溯了“孤独”如何成为一个困扰现代人的问题,讨论了孤独有多少种不同的表现形式,以及我们要如何应对孤独。

我相信你一定感受过孤独:小时候得不到父母和老师的理解,你会感到孤独;因为上学或者工作换到一个陌生的城市,人生地不熟,你会感到孤独;当同事们聊得热火朝天,而你却插不上嘴的时候,你会感到孤独;看到别人卿卿我我大撒狗粮,而自己孑然一身的时候,你会感到孤独;当挚爱的亲人离开人世,你对他们充满思念的时候,你也会感到孤独。

孤独似乎是一种很普遍的现象,但是你可能像我一样,没有意识到它到底有多严重。在2018年1月,英国设立了一位“孤独部长”,专门应对孤独带来的社会问题。据统计,英国有超过十分之一的人被孤独困扰,而且不分年龄、性别、种族。孤独给人带来的伤害跟每天抽15根烟差不多,孤独和老年痴呆、心脏疾病、高血压、过早死亡都有直接的关系。孤独还具有“传染性”,一个人的孤独情绪可以带动其他人产生类似的情绪。在英国设立“孤独部长”三年之后的 2021年,日本也设立了“孤独大臣”,要重点应对女性的孤独问题、疫情带来的孤独问题,还有孤独导致的自杀率上升。孤独确实正在成为全世界关注的情感问题。

我在这里要给你解读的这本《孤独传》作者叫费伊·邦德·艾伯蒂,是英国约克大学历史系的高级讲师,一直关注文化史的研究,特别是跟情感、性别、身体、医疗相关的问题。这本《孤独传》是第一本追溯孤独这种情感历史的著作。作者认为,孤独和愤怒、恐惧之类的很多情感不同,并不是一直存在的,而是在18世纪末19世纪初才出现的,在之后变得越来越普遍。

接下来,我会分四个部分为你解读这本书的精华内容:首先,我要给你解释一下,为什么说孤独是一个与现代人相关的问题,孤独的本质又是什么;接下来的两部分,我们来看两种典型的孤独现象:因为对爱情的期待而孤独,因为当今的社交媒体而孤独;在第四部分,我们再来说说,我们应该怎样看待孤独,又能用什么方法来应对孤独。

好,我们先来看看孤独的起源,看看作者为什么说它是在18世纪末19世纪初才出现的情感。粗略一点说,我们可以把“孤独”的产生定在1800年。

在这本书里,作者是从西方的视角,特别是英国的视角,来考察孤独的历史的。她观察到,在1800年以前,loneliness,也就是我们今天翻译成“孤独”的这个词,意思并不是某种负面的情感,而是指孤身一人,身边没有其他人。因为在那之前,基督教是英国社会上主导的意识形态。基督教里的上帝被说成是无处不在、对人的内心了如指掌,因此人没有机会真正孤独,永远都和上帝保持着联系,人所能做的,最多只是独处。

但是18世纪60年代开始的工业革命和随之而来的社会变革,打破了英国原有的生活方式,很多人从农村进入城市变成工人,与原有的家庭关系逐渐疏远;政治上的自由主义和个人主义开始流行,人们彼此之间变得越来越疏离,越来越像孤立的原子;同时世俗化进程让宗教和上帝的重要性越来越低。这几方面的因素共同作用,让越来越多的人成了孤零零的个体,失去了上帝、家庭、原有的社会关系的保护,孤独就成了一种越来越流行的情感状态。

作者通过一个18世纪的英国商人和19世纪的英国女王,来说明这种情感上的转变。

托马斯·特纳是一个英国农村的小商人,有记日记的习惯。从这种小人物的日记里,能够很好地看到当时的社会风俗。特纳在从1755年到1761年的六年的时间里,先后失去了儿子、母亲和妻子,按照我们今天的观念,他肯定会感到非常孤独。但是他在日记里虽然表达了悲痛之情,却没有出现过“lonely”,也就是“孤独”这个词。相反,他乞求上帝的帮助,用新教的精神,鼓励自己承担起更多责任,努力工作,也按照社会的期望,再次结婚。从他的日记里看,特纳从来没有失去过上帝的指引,他的生活也从来都没有失去过意义。

英国女王维多利亚在19世纪的情况与特纳形成了鲜明的对比。1837年,维多利亚在18岁的时候当上了英国女王,两年后和阿尔伯特亲王结婚,两人过了21年幸福的婚姻生活,阿尔伯特亲王在1861年去世。之后,维多利亚守寡了40年之久。在她的日记里,周围人的记录里,都能看到她“孤独”的鲜明印记。我来给你说几个细节感受一下:每天晚上,维多利亚都要和亲王的睡袍一起睡觉;她大部分时间都处于隐居状态,很少抛头露面,出席公共场合大都是一身黑衣,好像还在为丈夫守丧;她让人制作了很多阿尔伯特亲王雕塑放在宫殿的不同地方,让她总是可以看到亲王的身影;她总是回忆起两人的幸福时光,把玩着亲王当年送她的礼物;她也在日记里频繁记录着自己的孤独、凄凉、无助、焦虑和抑郁。维多利亚虽然信教,但是几乎没有从宗教里面获得任何实质性的安慰和帮助。在失去阿尔伯特亲王的40年里,维多利亚给全世界留下了孤独的形象,甚至得到了“温莎的寡妇”这个绰号。

18世纪的特纳和19世纪的维多利亚代表了“孤独”这种现代情感从无到有的过程。那孤独到底是什么呢?我们都体会过它,但好像很难给这种情感做出清晰的界定。相比愤怒、恐惧这些有明确对象、边界清楚的情感,孤独好像很复杂,跟很多情感都有关系,比如怨恨、悲伤、羞耻、嫉妒、自怜。而且相对于愤怒、恐惧,孤独好像也没有特别明显的外部表征,我们会因为愤怒而爆发,会因为恐惧而颤抖,但是孤独的时候我们会怎么样呢?所以作者说,孤独虽然被当作一种情感看待,但其实更像是一种情感的“集群”,和一组复杂的因素有关。如果非要给“孤独”一个大体上的定义,我们可以说它是一种“脱节感”和“无意义感”,感觉自己和他人、社会、世界脱节,自己的生活变得没有意义了。我们想要和他人建立某种联系,但是却没有办法成功地建立起来。

孤独有非常多的原因,也有非常多样的表现。在《孤独传》里,作者从历史、文学、社会学、心理学以及自己的经历等方面考察了孤独的原因和表现。我们前面已经看到了因为丧偶带来的孤独,除此之外,作者还讲到了因为爱情、老年、无家可归、消费文化、新的社交媒体等等因素造成的孤独。其中一些比较容易理解,另外一些可能有些出人意料。接下来,我就从这些案例里面挑选两个给你说说孤独的不同形态,我们来说说因为爱情和新的社交媒体造成的孤独。

在前面我们说到了维多利亚女王的孤独,19世纪正是孤独成为一种越来越普遍的精神病症的时代。在维多利亚时代的小说里,孤独的人物形象层出不穷,比如说查尔斯·狄更斯的《雾都孤儿》里刻画的那些孤儿,《远大前程》里刻画的那个因为爱人逃婚精神崩溃,终生穿着婚纱的郝薇香小姐;再比如托马斯·哈代的小说《德伯家的苔丝》里面塑造的那个被当时的礼法逼得走投无路的苔丝。我们下面要说的因为爱情而孤独的例子也是来自维多利亚时代,就是艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》。

我们谈到理想的爱人,会说“那是我的另一半”。这个说法其实有着悠久的历史,可以追溯到柏拉图的《会饮》。在《会饮》里,喜剧作家阿里斯托芬讲了一个神话故事,说人本来都是球形的,有两张脸、四只胳膊、四条腿,后来因为要挑战诸神的权威,遭到了宙斯的惩罚,被一分为二,就成了我们现在的样子。因为被切成了两半,所有人都想要找到原本属于自己的另一半,这样才会感到自己回归了完整,这就是“爱”的起源。

这个故事虽然有两千四百多年的历史,但是在西方历史上,家庭的联合和财产的保全才是婚姻的主要目的,包办婚姻才是主流,除了极少数情况,人们基本上没有机会去追求自己的另一半。只有到18世纪后期个人主义兴起,人们才开始普遍承认个体的价值和意义。两个人之间完美的爱情,找到“灵魂的伴侣”,也就是我们今天常说的soulmate,才成了很多人梦寐以求的理想。人们认为,这种理想的爱情应该具有独一无二、直击心灵,让人欲罢不能的力量。

如果能找到这样的“灵魂伴侣”固然美好,但是如果找不到呢?那不就意味着我的一生不能完整了吗?当人们把人生的幸福和意义放在找到“灵魂伴侣”上,本来浪漫的爱情就给人带来了深深的焦虑和孤独感。更有甚者,这种对理想爱情的憧憬,还带来了更强的竞争性,爱情被当作一场有赢家有输家的征服活动,因为如果我的理想伴侣被被人抢走了,我的一生就只能注定孤独和不幸了。

《呼啸山庄》就讲了这样一个关于理想爱情的故事。呼啸山庄的主人欧肖收养了一个被人遗弃的孩子希斯克利夫,他代表着自然和野性的力量,帅气、粗暴、按照自己的欲望和激情行事。欧肖的女儿凯瑟琳是一个按照传统性别和社会规范培养起来的女孩,但是也向往野性、自由的生活。凯瑟琳虽然和希斯克利夫青梅竹马,相互爱慕,但是却因为家人和社会观念的影响,嫁给了旁边画眉田庄的公子、更加文雅的埃德加·林顿。凯瑟琳的这个选择没有给自己带来幸福,还引发了希斯克利夫的疯狂报复。在这个故事里,凯瑟琳和希斯克利夫就是一对“灵魂的伴侣”,如果没有彼此他们的人生就注定不幸。凯瑟琳说“我就是希斯克利夫,他永远在我的心里,作为我存在着”;而希斯克利夫把凯瑟琳看作自己的灵魂,自己的生命,在凯瑟琳死的时候,他咒骂全世界,呼喊着“没有我的生命,我没法活!没有我的灵魂,我没法活!”

《呼啸山庄》里的这个故事,特别是凯瑟琳的形象,在维多利亚时代相当典型。有人分析了250多部维多利亚时代的小说中女主人公的死因,其中死于单恋或者失恋的案例比其他死因加起来都要多!维多利亚时代的爱情理想,在今天其实依然盛行。比如说描写人类、吸血鬼和狼人之间恋情的《暮光之城》,就从图书到电影,赚得盆满钵满。《暮光之城》描写的也是,只要能够找到灵魂的伴侣,哪怕是和危险的“非我族类”恋爱,也比不能享受浪漫的爱情要好。根据这种理想的爱情观,找到自己的另一半和灵魂伴侣,就是人的终极救赎;而如果找不到,人就只能孤独终老。

说完了19世纪以后经常出现的因为爱情导致的孤独,我们再来看看21世纪出现的新现象:社交媒体导致的孤独。

这么说可能会让你有些意外,因为在我们的印象里,像微博、微信、快手、抖音这样的社交媒体,能够让我们随时和朋友、亲人、同好建立联系,能够帮助我们消除孤独感。那为什么说社交媒体反而导致或者加剧了孤独呢?作者观察到,恰恰是因为新媒体带来的那种沟通的即时性,让人感到,只要一会儿不和朋友联系,就好像跟这个世界脱离了,从而产生严重的焦虑和抑郁。我们今天常说的“手机依赖症”就是这种焦虑的表现。

作者还提到了一个现象,叫作“错失恐惧症”。意思就是生怕错过了有趣的、令人激动的事情。这种对错失的恐惧,既包括不想错过分享自己生活的机会,也包括不想错过别人发布的有趣活动,这两种情况都会造成焦虑。作者提到,有很多人为了在社交媒体上分享自己的某个瞬间,在开车的时候拍照上传, 结果导致交通事故,丢掉了性命。我们在国内也时不时会看到这样的新闻,有人为了自拍或者发视频,掉下悬崖或者落水,甚至因此丧命。这都跟生怕没能记录下自己生活中的重要瞬间,不能跟其他人立刻分享而产生的焦虑有关。另一方面,当人们看到别人在社交媒体上发布的有趣活动、旅游景点、体育比赛或者演唱会等等,就会觉得自己没有和朋友同步、甚至被他人遗弃,这也会带来焦虑。而且在社交媒体上,大家通常都会把自己生活的最好状态拿出来分享。只要翻翻你的微信朋友圈就能看到,大家分享的通常都是去哪儿旅游了、去哪儿吃了大餐、看了什么书、对人生有什么思考,或者是展示自己的家庭幸福、朋友众多。看到这样的朋友圈,也难免会给人带来压力,好像别人的生活总是比自己的好很多,这种攀比也经常会导致对自己的生活更加不满,从而感到自卑和孤独。

前面说的是社交媒体上积极、正面的信息可能导致人们的孤独;反过来,社交媒体上的那些消极信息更是会加剧人们的孤独。比如说,很多人发布消息或者上传视频,都是渴望得到别人的赞美,从这些赞美里获得自己的身份认同。但是如果他们没有得到足够的赞美,或者收到了负面的评价,就会觉得这是对自己的否定,感到自己受到了孤立。因为大量使用社交媒体,很多年轻人面对面交流的能力大幅度下降,并且出现了失眠、肥胖、暴力等一系列的问题,难以遵守社会普遍认可的行为规范。而且越是缺乏面对面社交的能力,他们就会越是沉湎于网络社交,从而进入一个恶性循环。更可怕的是,负面情绪在网络上还有一种放大的作用。一个人在手机或者电脑屏幕面前,表达了一个看起来很私密的情感,但是经过网络和传播,这种情感就可能被无限放大,在一大群素未谋面的人那里形成情感的联动,把孤独、抑郁的情绪扩散出去,甚至出现模仿他人自杀的情况。这就是我在前面提到的孤独的传染性。

新社交媒体的这些特性,带来了一个可能很出人意料的结果:根据英国广播公司所做的一次大规模的调查,频繁使用社交媒体的年轻人,其实比老人更容易感到孤独。

说完了孤独的历史和不同的表现形式,在最后,我们来说一说,应该怎样看待孤独,又有哪些方法可以帮助我们应对孤独带来的消极影响。

要应对孤独,我们首先需要正视它,承认它已经给现代人的生活造成了严重的困扰。这个问题无论是在西方国家,在东亚的日本,还是在我们中国,都正在受到人们越来越多的关注。《孤独传》的作者没有讨论西方世界之外的孤独,我想如果按照她提出的判断标准,孤独伴随着现代性和自由主义思潮而来,那么在中国,“孤独”成为一个问题,只会比西方更晚,恐怕要到20世纪以后了。因为中国的传统社会虽然不是靠基督教那样的宗教维系,但是有很强的家族和祖先观念,因此从心理上讲,个人从来都不是一个孤零零的个体,而是总处于某个关系网络之中。只是到了20世纪之后,这种情况才发生了比较大的改变。

在中文里,“孤独”最初是两个词,“孤”是指“幼而无父”,“独”是指老而无子。后来这两个字才放到一起表示独自一人。在中国的历史和文化中,也出现过一些独自一人的形象,比如庄子说“独与天地精神往来”,屈原说“众人皆醉我独醒”,李白说“花间一壶酒,独酌无相亲”,柳宗元说“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”;或者在武侠小说里,武功高手因为找不到对手而感到孤独。但是这些看似“孤独”的形象,让我们想到的更多是孤傲的智者、孤胆的英雄,从他们的感慨里我们看到的不是消极的情绪,而是昂扬的斗志和傲骨。我又检索了以“孤独”为标题的现代中文著作,看到的也大多是积极正面的信息,比如“生命因孤独而圆满”“孤独是生命的礼物”“孤独是人生的修行”“孤独是一种力量”“越孤独越自由”等等,好像孤独本身就是一种能够让人生更加圆满的东西。在中国,无论是传统的孤独者形象,还是现代的这些与孤独有关的著作,都有一种把孤独浪漫化的倾向。这种倾向可能会让我们忽视现代的消极的孤独给人们带来的危害。好在,近年来,中国社会对孤独问题的重视程度逐渐提高。在学术界,也有不少学者开始关注空巢老人、留守儿童、严重疾病患者这些群体的孤独问题。

现在,既然我们已经开始重视孤独造成的问题,又有什么方法来应对孤独呢?《孤独传》的作者给出了一些建议。其中一些建议是带有普遍性的。有意识地保持和加强人与人之间面对面的社交肯定是最重要的。除此之外,保持锻炼,呼吸新鲜空气,营造绿色的生活空间,保持充足的睡眠,规律和营养丰富的饮食,出去旅行接触自然,还有养宠物都是不错的办法。

除了这些普遍性的建议之外,想要更有效地应对孤独问题,我们需要对具体情况做出具体分析,了解那些孤独者真正的需要是什么。在很多方面,都还有待我们去进行有创造性的探索。在这方面,作者关于孤独老人的讨论最值得我们借鉴。作者指出,把老人集中在养老院可能是经济上最简单的办法,但是从克服孤独的角度讲,却不是上策。因为养老院提供的那种标准化的服务,没有尊重每个老人的需要,好像他们都是生产线上的商品,需要的只不过是吃饱穿暖而已,护工与老人之间缺少真正的情感交流。作者在描述自己外婆在养老院里的生活时,非常动情,她说:“我的外婆像雏鸟一样张着大大的嘴,不管喂她什么残羹剩饭,她都会狼吞虎咽地吃下去……她热切地盯着我的眼睛,一遍又一遍恳求我:‘你会带我回家吗?请带我回家吧!’”。这样的环境虽然不能说是残忍,但至少也是非常冷漠的,会加剧老人的孤独感。那比较好的方式是什么呢?作者建议,最好是给老人提供与不同年龄的人交流、融入社会的机会,比如在公园、公共图书馆里的交流。给年轻人带来很多困扰的新媒体,却可以比较好地缓解老人的孤独感,可以通过“远程亲密关系”让他们与家人保持交流。但是不可否认的是,在视频上看着孙辈健康成长,永远也比不上把他们抱在怀里给老人带来的巨大喜悦和安慰。

作者也提到了孤独可能具有的积极意义,但是她特别强调我们不能像19世纪以前的浪漫主义者一样,过分美化孤独。要让孤独发挥积极作用,需要基于个人的自主选择,而不是被动地接受,并且一定要小剂量地摄取。这样的孤独感,可能会有利于文学和艺术创作、更好地体会与自然的和谐一体,以及更好地思考自我。

好,到这里,这本《孤独传》就给你解读完了。我再来总结一下这本书的几个要点:第一,孤独并不是一种古已有之的情感,而是从19世纪才开始逐渐流行起来的现代情感。孤独与政治、经济、社会、文化上的变化都密切相关,在21世纪正在变得日益严重;第二,孤独是一种很独特、很复杂的情感,它的核心特征是个人与世界的脱节感,以及个人生活的无意义感;第三,孤独表现在人类生活的方方面面,导致孤独的不只有年老、离婚、失业、丧亲这些常见的原因,对爱情的理想化、对新社交媒体的依赖、过于自我的人生态度、被社会边缘化等等,也可能导致孤独;第四,在孤独已经成为严重社会问题的今天,应对孤独确实有一些普遍性的策略,但是更重要的还是具体地去了解和关心孤独的人群,根据他们具体的需要寻找解决办法。

在这期音频的最后,我想引用德国社会学家齐美尔的一句话:“孤独并不意味着缺少共同体,而是没有满足共同体的理想。”人是社会性的动物,需要在共同体中塑造和认识自我。在孤独中也有一种渴望的要素,否则就谈不上“没有满足”。这么看来,如果想要建立让自己满意的共同生活,首先要做的就是要走出自我,去努力创造自己渴望的那个共同体。

好,今天的解读就讲到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收全文和脑图,还可以点击 “红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:刘玮脑图:刘艳导图工坊转述:徐惟杰

划重点

-

孤独虽然被当作一种情感看待,但其实更像是一种情感的“集群”,和一组复杂的因素有关。

-

在中国,无论是传统的孤独者形象,还是现代的这些与孤独有关的著作,都有一种把孤独浪漫化的倾向。这种倾向可能会让我们忽视现代的消极的孤独给人们带来的危害。

-

要让孤独发挥积极作用,需要基于个人的自主选择,而不是被动地接受,并且一定要小剂量地摄取。