《如彗星划过夜空》 東西堂主解读

《如彗星划过夜空》| 東西堂主解读

关于作者

林达,是一对美籍华人作家夫妇的笔名,丈夫叫丁鸿富,妻子叫李晓琳。他们是介绍美国人文历史的知名作者,被誉为中国的托克维尔。其文字朴实自然,富有洞见,写作领域极广,涉及宪政、法治、历史、国际关系,是少有的全能型作家。作品通俗易懂,呈现出了对中国社会和美国社会深刻的洞察和理解。

关于本书

这是一套四册的系列丛书,记录了作者在美国生活了20多年的心得和感悟,行销数十万册,引起很大反响。本书以一种书信体写作的独特方式,打破时空局限,深入观察和剖析美国社会体系,远近结合地呈现了美国社会的完整图景,兼顾历史大方面和生活小细节,为人们更加全面、深入地认识美国提供了一把放大镜和一架望远镜。

核心内容

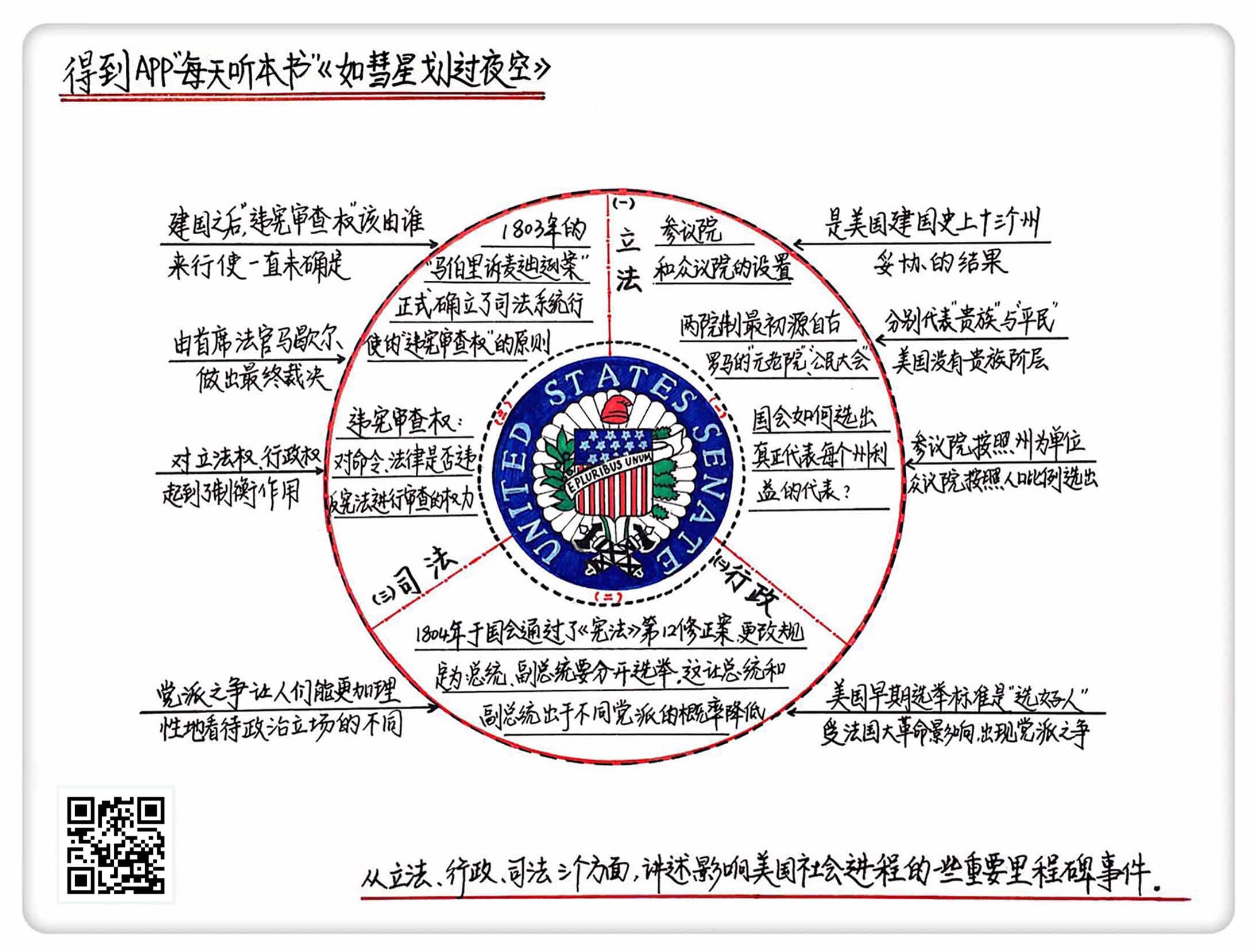

从立法、行政、司法三个方面,深入分析美国国会中参议院和众议院的组成方案,研究美国总统选举制度的演变历程,追溯美国司法系统中违宪审查权的来源,为人们全面理解美国政治发展史提供了全面的视角。

你好,欢迎每天听本书。这期我们继续解读系列丛书《近距离看美国》。这套书的中文版总计104万字,我们共分4期解读。这期解读的是这套丛书的第四册《如彗星划过夜空》,我会用大约27分钟的时间,为你讲解书中精髓:美国的政治发展史上,有哪些至关重要的里程碑事件,它们又对后世产生了怎样的影响?

上一期我们讲到,哥伦布发现美洲大陆以后,西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺。为了缓解劳动力的问题,他们开展了黑奴贸易。一百多年以后,英国清教徒来到北美,对于黑奴贸易,清教徒之间产生了分歧,其中,南方支持奴隶贸易,北方反对奴隶贸易。这为后来南、北方的争端埋下了隐患。1887年美国制宪会议规定:禁止新的奴隶贸易,但对于之前“已经存在的奴隶”这个历史遗留问题,在后来的西部大开发过程中,矛盾达到定点,爆发了南北战争。

南北战争之后,奴隶制被废除,黑人取得自由,但并没有实现平等。联邦通过法律确立了“隔离但平等”的原则,变相对黑人构成种族歧视。在这种歧视下,黑人开展了非暴力的“美国黑人民权运动”,逐步实现了选举权、工作权上的平等。这是美国社会的一次巨的大进步。

这期音频,我就从立法、行政、司法三个方面,给你讲讲影响美国社会进程的一些重要里程碑事件。

我们先看看第一个观点:参议院和众议院的设置,是美国建国史上不同州妥协的结果。

在前几期,我们谈到了在“三权分立”的制衡体系下,美国国会对总统的制约、对司法权的制约,也谈到了国会的立法权、宣战权等等。但从严格意义上讲,国会只是一个统称,它实际是由两个不同的院组成,也就是人们常说的参议院和众议院。那么这两个院有什么区别呢?

如果回顾历史的话,两院制的起源可以一直追溯到古罗马时代的“元老院和公民大会”,其中元老院主要由贵族组成,公民大会由平民组成。这种两院制后来被英国继承,形成了上议院和下议院,它们依然代表了贵族和平民。那么美国的参议院和众议院,是不是也分别代表贵族和平民呢?还真不是。

首先说,美国从立国之初,就没有像罗马和英国那样的传统意义上的贵族。什么叫做传统意义上的贵族呢?就拿英国来说,它在中世纪国王还掌握实权的时候,曾经册封了大量贵族。这些贵族可不是虚头巴脑的名头,它还有封地、护卫、侍从等等,是一套完整的体系,但美国就不一样了。客观地说,它有当年欧洲来的贵族移民,却没有完整的贵族阶层。

怎么讲呢?因为,美洲大陆之前是一片新大陆,任凭你是怎样的贵族,来到这里都要重新开荒种地。比如现在的宾夕法尼亚州,是因为当年英国国王欠了一个叫做威廉·宾的贵族一万六千英镑,就把在美洲的这片殖民地给了他。威廉·宾的后代用“宾”这个名字给这块地命名,后边的“夕法尼亚”几个字,在当年的语言里是“林地”的意思,所以叫做宾夕法尼亚。但这么一大块土地,是不是就可以在上边坐享其成了呢?当然不是。因为这只是一块荒地,还要和其他更多后来的移民一起来开垦、拓荒。随着时间的推移,是不是贵族也不那么重要了,反而是怎样保证粮食的收成,怎样维护好这块土地的利益更重要一些。这样,随着移民慢慢增多和疆域的分头开拓,逐渐就形成了最早的“北美十三州”。

1776年《独立宣言》发表,这十三个州联合形成了美国。但需要注意的是,这个时候的美国,还只是邦联而不是联邦。别看这只是两个字顺序的调换,但它们背后代表的含义却完全不一样。邦联,强调的是邦或者说每一个州,在这种体系下,州就相当于一个小国家,而所谓的“美国”反倒是可有可无的。不过随着独立战争结束,英国人被打跑了,统一对外的政府就成了新的需要。最简单的:战争期间大量的对外借款,让哪个州单独还也不现实。

但在组建这个政府期间,争议就开始了。最基本的:这个政府的立法机构,也就是国会,它的代表该怎样选才能真正代表每个州的利益,这就是个问题。你可能觉得,这个问题没什么难的啊,让每个州选一个代表不就得了。的确,当时也有一些州是这么主张的,但这个主张一提出来就遭到了很多其他州的反对。比如弗吉尼亚州和纽约州,它们在当时的北美十三州里,无论人口还是土地面积都算是比较大的,它们提出,如果让大州和小州都出一名代表组成国会,那明显对大州不公平。举个例子:同样是一个人,在小州代表的可能是一万人,但在大州代表的可能就是三万人,如果这样的话,相当于大州比小州多出来的那两万人的意见就被忽略了。

好,既然这样不行,那采用人口比例的算法呢?也就是说人口越多的州代表越多,人口少的州代表也少。可这样虽然大州满意了,小州又不干了。比如特拉华州,它位于纽约和华盛顿中间,面积只有六千多平方公里,到今天为止也是美国最小的州之一。它提出:如果以人口比例来算的话,那这个国会的游戏,我们特拉华州就不要玩了。因为当别的大州能选出七八个代表的时候,我们可能连一个也出不了,进行投票的时候,我们的想法肯定得不到支持。

经过长达六个星期的争吵,大州和小州都做出了一些让步。1787年7月12日,一个全新的折中方案终于得到了所有人的认同,那就是分别设立参议院和众议院。其中参议院代表,无论每个州的大小数目都是两名;众议院的席位则按照人口为基准,每个州最少也必须保证有一名议员。而对国会整体来说,任何立法都必须由两个院达成一致,才能提交总统签署。

表面上看这只是一个代表比例问题,但这背后却涉及美国建国时不同组成部分之间的博弈,更进一步来说,这也体现了美国在立国之初,制度设计者们的智慧。从客观结果上看,无论是大州还是小州,到最后都没有固执地坚持自己最初的诉求。为了在之前松散的邦联基础上,成立一个更强大的美国,大州和小州都做出了一些让步,方案才得以最终通过,也才有后来的美国。所以这次让步是具有历史意义的,它也被后世称作“伟大的妥协”。

这就是我们讲的第一个观点:参议院和众议院的设置,是美国建国史上不同州妥协的结果。美国的国会由参议院和众议院两个院组成。两院制最初源自古罗马的元老院和公民大会。英国继承了古罗马采取上议院和下议院,分别代表贵族和平民。美国没有贵族阶层,在最初的北美十三州召开会议组建联邦的时候,曾经提出不同的方案,最终在各州的妥协下,通过了折中方案。参议院按照州为单位,众议院按照人口比例选出代表。

我们来看第二个观点:党派之争,导致美国选举方式改变。

你可能在很多国际新闻上,都看到过关于美国大选的报道。这些报道中,不同的总统候选人慷慨陈词,力图用自己未来执政时候的宏伟蓝图打动选民。台下的选民也异常兴奋,就像参加一个盛大的聚会。不过,很多人可能不知道的是,美国最初在选总统的时候,并没有这么复杂,甚至它的标准只是选个好人。为什么会这样呢?这是因为美国的第一届总统,确实是公认的好人,这个人就是著名的乔治·华盛顿。在刚建立时的美国民众眼里,华盛顿就是当时的道德楷模。之所以这样认为,并不只是简单的诚实、守信,还因为他在权力面前,能够表现出难得的克制。比如独立战争结束以后,不少人劝手握大权的华盛顿在北美独立称王,但这些建议都被华盛顿严词拒绝。他只是放下兵权,回到弗吉尼亚老家恢复了平民的生活。用一句话概括华盛顿的品格,就是:他是个让美国人放心的人。

甚至不仅是美国,在同时代的中国也有人对华盛顿称赞有加。比如清朝的道光年间,当时的闽浙总督徐继畬曾写过这么一段话:华盛顿,异人也。既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭号位,不传子孙,而创推举之法,几于天下为公。这段话讲的也是刚才这段故事:说他带领美国打下了那么大疆土,却没有贪欲,没有传位给子孙后代,是真正的大公无私。这段话,如今也镌刻在美国首都华盛顿的华盛顿纪念碑上。

从这些故事和评价中也不难理解,为什么美国当年的选总统的标准是选好人。因为有华盛顿这样公认的好人摆在眼前,人们很难想到会有其他什么事发生,因此在早期也没有想到选举制度会有什么漏洞,但问题是事情的发展总在变化。1793年,也就是美国“制宪会议”之后的第五年,法国爆发了大革命,皇帝路易十六被送上了断头台。

按理说,这和当时的美国没什么关系,可问题是美国和欧洲的大陆并不是彻底切断联系的。在独立战争中和英国打仗的时候,法国出于战略平衡的考虑也帮了美国不少忙,所以法国发生的事,美国人都会格外关注。在18世纪末,对于这样一场激烈到足以推翻皇权的革命,在当时的美国社会内部还是引起了不少争论。

以华盛顿为代表的一派继续保持克制,而以国务卿,也就是外交部长杰佛逊为代表的另一派则公开支持革命,甚至受到革命感召,也出于对今后美国有可能走上君主制的忧虑,杰佛逊和另外一位开国元勋麦迪逊,还组建了民主共和党。这个党,就是今天美国民主党的前身,由此党派之争也缓缓拉开序幕。

在早期,这种争斗没有什么太大的影响,但在华盛顿当满两任总统之后的第三次大选,问题来了。因为按照之前的选好人的理念,美国的总统和副总统,都是看选民的总选票,得票第一的是总统,得票第二的是副总统。这是一种简单的民主选举方式,它背后的逻辑是:反正选出来的是好人,两个好人在一起配合执政也一定不错,但他们恰恰忽略了另外一个重要的问题:政治立场。

第三次大选,选出的是亚当斯担任总统,杰佛逊担任副总统。尽管按照选好人的标准这两个人都符合,但在早期的党派之争过程中,他们恰恰属于不同党派,也就是政治观点不同,所以,在实际的执政过程中难免会发生摩擦。这种摩擦爆发的顶点在于法国大革命期间,英法两国面临战争,美国应该处在什么位置?

在这个外交上非常敏感的时期,偏偏总统亚当斯主导签订了和英国的和平条约。其实,这个条约只是为刚刚诞生的美国争取了一段和平建设的“时间窗口”,但在当时的法国看来,我打英国你不出兵帮我,就是“英美结盟”的表示。副总统杰佛逊本来就是支持法国的,这个时候更认为总统的态度明显是偏向英国的,而偏向英国,就是怀念保守的“旧式王权政治”。矛盾愈演愈烈,出于副总统的身份,杰佛逊不可能公开和总统亚当斯对着干,最后,他干脆躲回了老家,一待就是半年。

又过了几年,法国大革命渐渐结束,推翻路易十六的革命党人,最终也走向了“独裁政治”的恐怖统治。这让大洋彼岸的美国人头脑也冷静下来,他们意识到,当初支持法国大革命,是出于一时的头脑发热,但却造成了自己本国的政治分裂。尤其在选总统和副总统这件事上,也许选出的都是好人,但政治观点却可能完全不同。

为了防止今后类似的情况发生,1804年,国会通过了《宪法》第12修正案,抛弃了之前总统、副总统一起选,得票多的是总统,得票少的是副总统这个做法,而改为总统、副总统要分开选。这看似只是一个小小的改变,但对实际操作的影响是重大的。因为,这个时候美国的党派之争已经形成,如果按照之前选好人的做法,只是比较总票数,还是有可能选出党派不同的两个好人,这又会出现之前亚当斯和杰佛逊的矛盾情况。

调整选举规则之后,这种矛盾出现的概率就大大下降了,因为选总统其实是在选党派。因此在投票的时候,绝大多数人会倾向于,在了解候选人的政治立场之后,把正副总统的选票都投给某一个党派,而不是分属两党的单纯好人。在1804年《宪法》第12修正案发布以来,除了极少数情况,美国之后选出的总统和副总统,通常是来自同一个党派的。并且更重要的是,早期的党派之争,也让美国选民慢慢成熟,他们意识到,人在道德上可以有好坏,但政治立场并不一定有统一的标准。所以,在这之后,党派之间的公开竞争、选举时候的公开竞选成了常态,这也成为美国政治生活中的重要组成。

这就是我们讲的第二个观点:党派之争,导致美国选举方式的改变。因为第一届总统华盛顿的威望和道德水准,美国早期选总统的标准是选好人,但受法国大革命的影响,美国开始出现党派之争。党派之争曾经导致选出的总统和副总统政见不合,行政效率降低。1804年,国会通过《宪法》第12修正案,规定总统和副总统分开选举,这让总统和副总统出于不同党派的概率降低。更重要的是,党派之争让人们能够更加理性地看待政治立场的不同。

下面我们看第三个观点:行政权力交接的冲突,导致“违宪审查权”的诞生。

所谓违宪审查权,顾名思义,是指对命令、法律是否违反宪法进行审查的权力,这是美国政治体系中重要的一环,它对三权分立中的立法权、行政权,都起到了制衡作用。这么说可能有点抽象,我们先来举个例子:刚才讲到,美国历史上的第三次总统大选,选出的是亚当斯担任总统,杰佛逊担任副总统,但这两位由于政见不合,处处发生摩擦,其中一次摩擦就在于1798年的《外侨和叛乱法》。这部法律规定:总统有权力驱逐“危险侨民”,同时有权惩罚诽谤、诋毁国会和总统的人。

这部法律的初衷主要是为了应对美国建国初期可能出现的混乱,结果法律一发布,就招来了批评,批评的带头者竟然是副总统杰佛逊。作为当年《独立宣言》的起草者,他指出:这部法律不仅扩大了总统的行政权,容易导致专断,并且借口诽谤、诋毁而对人进行惩罚,违反了言论自由的精神。

如果按照违宪审查权,这个案子该怎么处理呢?它只需要由联邦最高法院裁定,这部法律违反宪法就可以了,不仅简单、省事,而且效力还有保障。可问题是,当时的杰佛逊偏偏采取了一个费事的办法,那就是他动员州议会和国会抗衡,分别由各州出台决议,否决这部法律在本州的执行,要知道在美国立国之初,为了制衡联邦,各州是有权力这么做的。可问题是,这样做的负面效果也是明显的:如果今后联邦出台的法律,各个州都抵制,那联邦不就分崩离析了吗?再者说,为什么杰佛逊放着最高法院违宪审查权这把尚方宝剑不使,反倒舍近求远呢?这是因为在1798年的时候,最高法院的违宪审查权还没诞生,这个原则要到五年之后,在著名的“马伯里诉麦迪逊案”时,才最终确立。

案子的具体过程是这样的:1803年,刚才说的总统亚当斯、副总统杰佛逊,这两个人的职位发生了大逆转,先是亚当斯在新一轮竞选中落败,没有连任成功,随后,杰佛逊高票当选新一届美国总统,并且,他任命之前同属“民主共和党”的麦迪逊担任国务卿。在两届政府权力的交接中,杰佛逊和麦迪逊才发现,亚当斯利用临卸任的前几天,突击任命了很多他自己党派的人,比如其中就有一些叫做“太平绅士”的地方治安官。

杰佛逊本来和亚当斯政见不合,结果现在发现在总统交接的间隙,亚当斯竟然这么做,他很愤怒,命令国务卿麦迪逊不要给这些“太平绅士”签发委任状。于是问题来了,一个叫做马伯里的人,也在等待任命状的太平绅士中,得到了这个消息,把麦迪逊告到了联邦最高法院。

当时联邦最高法院的首席大法官叫做马歇尔,接到这个案子,可以说像捧着个烫手的山芋。怎么讲呢?因为马伯里在起诉麦迪逊的时候,依据的是一部叫做《司法法》的法律。这个名字听起来有点绕,用通常的话说,就是一部规定司法程序的法律,比如说,起诉应该怎么提出、上诉应遵守什么样的原则等等。在这部《司法法》中就规定:联邦行政部门不履行法定职责的时候,当事人有权向联邦最高法院起诉,请求发出强制执行令。

好,现在马歇尔如果真的支持马伯里的诉求,向国务卿麦迪逊发出强制执行令了,明显麦迪逊是不会执行的。一方面是因为之前杰佛逊和麦迪逊已经对亚当斯的突击任命很气愤,决心对抗到底,另一方面也是因为19世纪初的联邦最高法院地位还不高,甚至它连自己单独的办公场所都没有,只是挤在国会大厦的一个小房间里,但是,如果不支持马伯里的诉求,这明显是相当于放弃“司法权对行政权的制衡”,又有损联邦最高法院的威信。

面对这种两难抉择,马歇尔思索了很久,最终做出了让所有人都出乎意料的裁决。这个裁决分为两部分,第一部分:他肯定了马伯里任命的有效性,也就是不能因为换了总统,就把之前的决定随意推翻。在另一部分,他非常巧妙地找出了马伯里依据的这部《司法法》的漏洞。刚才说了,这部法律规定:联邦行政部门不履行法定职责的时候,当事人有权向联邦最高法院起诉,请求发出强制执行令。可是,在美国《宪法》里规定的联邦法院的初审管辖权却是“以州为当事人的案件”。也就是说,《司法法》规定的是“联邦行政部门”,美国《宪法》规定的是“州”。

这么一对比,两部法律的矛盾就凸显出来了,在存在矛盾的情况下,《宪法》的效力当然是最高的。所以,马歇尔就此裁定:这部《司法法》因为违宪而无效。这样,马伯里起诉的法律依据就没有了,最终只能撤销案件。

客观上来说,马歇尔处理的手段可以说是非常圆滑,他为了不跟总统有正面冲突,而打起了法律本身的主意。但恰恰就是这种圆滑,反倒让美国的政治体系有了一个意想不到的收获,那就是:之前,所有人都知道《宪法》是根本大法,但只是理念上的认可,实践中还没有一个人或者一个部门去探究,谁该去做这种审查。现在马歇尔通过这个案例,践行了这种审查,宣布了《司法法》因为违宪而无效,而美国的法律特点又是“参照以往判例”。也就是说,在“马伯里诉麦迪逊”这个案件结果公布之后,就对今后的所有类似案件有了约束力。最终,从这样一个偶然事件里,司法系统行使违宪审查权的原则被正式确立了。美国权力相互制衡的政治体制,又向前迈进了一步。

这就是我们讲的第三个观点:行政权力交接的冲突,导致违宪审查权的诞生。《宪法》是美国的根本大法,但在美国建国之后,违宪审查权该由谁来行使一直没有确定。在亚当斯和杰佛逊两届总统交接期间,亚当斯突击任命了一系列官员,招致了杰佛逊的不满。他命令国务卿麦迪逊拒发委任状,结果一名官员起诉了麦迪逊。在司法审判中,首席法官马歇尔肯定了任命的有效性,但又找出了《司法法》和《宪法》的冲突,认定前者违宪。在避免了和行政权的正面冲突的同时,确认了司法系统行使违宪审查权的原则。

好,说到这儿,我们这四期的内容就讲完了。相信你坚持听完这四期的讲解,一定会对美国社会的运作机制、价值体系和生活方式有一个全新的认知。为了让你更好地理解这套《近距离看美国》,我们来总体回顾一下这四期音频的内容:

第一期《历史深处的忧虑》,我们讲道:北美最初是英国的殖民地,为了摆脱英国国王的控制,1776年发表《独立宣言》,建立美国。在美国成立以后,一直对像之前英国国王那样的公权力保持警惕,同时,民间持枪也是从建国之前就一直存在的传统,它可以追溯到中世纪欧洲的“决斗”作风。美国的民间持枪权得到了《宪法》的确认,尽管也有对枪支进行严格管理的呼声,但由于这是宪法权利,几乎不可能有大的改变。司法方面,美国坚持“程序正义”优于“实质正义”,作者用曾经轰动一时的“世纪审判”辛普森案说明,程序正义在整个美国社会已经形成法律传统。

第二期《总统是靠不住的》,我们讲道:完整的美国政治体系包括立法、司法、行政三个部分,这就是常说的三权分立原则。在这个原则下,“某某总统的政府”只是整个美国政府当中负责执行的分支机构,要接受国会和联邦最高法院的监督和制约,这种监督和制约的逻辑起点,就在于对人的不信任和对独裁的防备。它不仅纵向划分了权力,在联邦和中央的关系上也体现了“分权”。在常规的制衡之外,由于总统代表的行政权,本质是个人领导体制,所以在任期的限制和立法、司法权的制约之外,还有弹劾的威慑。美国历史上,弹劾程序启动的频率不高,但威慑力很大,曾经导致了总统尼克松的辞职。

第三期《我也有一个梦想》,我们讲道:哥伦布发现美洲大陆以后,西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺,为了缓解劳动力的问题,他们开展了黑奴贸易。一百多年以后,英国清教徒来到北美,对于黑奴贸易,清教徒之间产生了分歧。其中,南方支持奴隶贸易,北方反对奴隶贸易,这为后来南、北方的争端埋下了隐患。1787年美国制宪会议规定:禁止新的奴隶贸易,但对于之前“已经存在的奴隶”这个历史遗留问题,在后来的西部大开发过程中,矛盾达到顶点,爆发了南北战争。

南北战争之后,奴隶制被废除,黑人取得自由,但并没有实现平等。联邦通过法律确立了“隔离但平等”的原则,变相对黑人构成种族歧视。在这种歧视下,黑人开展了非暴力的美国黑人民权运动,逐步实现了选举权、工作权上的平等。这是美国社会的一次巨的大进步。

第四期《如彗星划过夜空》,我们讲道:美国的国会由参议院和众议院两个院组成。在最初的北美十三州召开会议组建联邦的时候,曾经提出不同的方案,最终在大州和小州的妥协下,通过了折中方案。参议院按照州为单位,众议院按照人口比例选出代表。在确定国会组成方案之后,美国早期按照选好人的标准选出了前两任总统。受法国大革命的影响,在第三任总统选举之际,开始出现党派之争,导致了总统和副总统政见不合,行政效率降低。

1804年,国会通过《宪法》第12修正案,解决了这个问题,而在亚当斯和杰佛逊两届总统交接期间,又出现了著名的“马伯里诉麦迪逊案”。联邦法院首席法官马歇尔,在避免和行政权的正面冲突的同时,确认了司法系统行使违宪审查权的原则。

撰稿:東西堂主脑图:摩西转述:徐惟杰