《奢侈的》 于困困解读

《奢侈的》| 于困困解读

关于作者

作者黛娜·托玛斯,曾任美国《新闻周刊》资深文化与时尚记者,她从1994年开始为《纽约时报》《华盛顿邮报》《时代周刊》《金融时报》等撰写报道,1996年到1999年还在巴黎的大学里教新闻学。这样一个学者型记者,把奢侈品行业像做解剖一样呈现了出来。《时代周刊》主编法瑞德·札卡里亚评价道:“今日奢侈品的故事实际上是在讲全球化、资本化、社会阶级与文化现象。黛娜·托玛斯对这一切具有独到见解,并写出绝佳作品——一本关于品牌的经典。”

关于本书

《奢侈的》,英文书名为 Deluxe: How Luxury Lost Its Luster。这本书本质上是“反奢侈”的,讲述的是奢侈品行业如何失去了“奢侈”这一本质。书中涉及的诸多话题,奢侈行业本身很少主动披露,包括资本运作、集团并购、降低成本流水线作业与五花八门的营销手段。本书清晰地展开了图景,描述了奢侈品行业是怎样在工业化、资本运作和社会政治经济影响下,一步步由面向贵富阶层的小众行业,变成中间阶层也追捧的大众行业的。

核心内容

我们如今耳熟能详的奢侈品牌,其实有许多迷思:为什么明明买了八个不同的品牌,却都是由一个集团运营?许多奢侈品已经用流水线生产,将代工厂设置在劳动力低廉的国家等方式来降低成本,可为什么奢侈品还是那么贵?品牌出产的当季产品,已经跟创立时的工匠故事毫无关系,为什么还要保持着永恒的品牌传奇? 作者从三个角度分析了奢侈品行业的产业内幕,既有细节翔实的故事和八卦,也不乏逻辑清晰的分析和洞见。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的这本书叫做《奢侈的》。这个书名听上去很特别,不过它的繁体版书名可能更好理解一些,叫做《廉价的奢华》。这本书的中文版大约30万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述书中精髓:奢侈品行业,是怎样在工业化、资本运作和社会政治经济影响下,一步步由面向贵富阶层的小众行业,变成中间阶层也追捧的大众行业的。你买的奢侈品,真的很奢侈吗?

《奢侈的》这本书出版于2008年,虽然是一本老书,却足够经典。即使放到今天来看,仍然是一部非常难得的作品。这是作者用第一手的采访、引用严肃史料和社会学分析写下的一部行业记录,作者对我们耳熟能详的奢侈品牌绝无谄媚,而是保持着冷静的态度。这样的书,在充斥着当季趋势、明星同款和必买清单软文的泛时尚行业,显得特别另类。

要知道,奢侈品是个不小的产业,根据一份研究报告,2017年全球奢侈品市场的总市值大约为1.2万亿欧元,这么大的行业,好像并没有几本相关的书,这其实挺不正常的。一方面是因为,奢侈品行业不像科技互联网行业,特别热衷披露商业模式、上市新闻和投融资消息。奢侈品的高零售价,有一部分来自手工制作的品牌传奇历史、审美和需要炫耀但又不能点破的阶层感,直接谈钱和经营之道,好像会让品牌掉价儿似的,所以奢侈品行业很少主动公开这部分信息;另一方面,奢侈品品牌是广告投放大户,所以,以广告盈利的媒体,很少再有人愿意像本书作者那样揭露所谓的行业内幕,干这种吃力不讨好的事情。

虽然本书是一部严肃的行业著作,但对普通读者来说也是很有意思的。现如今,谁还没买过几件名牌啊,所以书中讲到的奢侈品牌基本都是你熟悉的。作者特别擅长将品牌的故事放置在大背景之下,让人读来妙趣横生。比如全球市值排名第一的奢侈品集团LVMH集团,也就是法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团,它的 CEO 伯纳德·阿诺特手段强悍,恶性收购过很多品牌。但他其实原本是巴黎一个房地产商的儿子,本来子承父业,好好盖着楼,结果1981年,社会主义者密特朗高票当选法国总统,将银行和主要企业收归国有,让阿诺特对法国失去了信心,就移居美国了,等过了几年经济政策松动了,他再次回到法国时,原来的地产生意就有点接不上了。所以他另找出路,开始收购奢侈品品牌,结果一发不可收拾,竟然把 LVMH 集团做成了全球奢侈品老大。

书里还有一些挺有意思的小八卦,比如面对假货,按理说品牌方肯定恨得牙痒痒,但是普拉达的 CEO 伯特利却说:“假如我的商品没有被仿冒,我还比较担心呢!”因为那意味着品牌没有知名度。所以啊,读完这本书,你会对那些天天诱惑你买买买的品牌有更清醒的认识,在剁手的同时,多一些暗中观察的快感。

这本书的作者黛娜·汤玛斯,曾经是美国《新闻周刊》文化与时尚版块的资深记者,1994年开始为《纽约时报》《时代周刊》《金融时报》等著名媒体撰写报道,1996年到1999年还在巴黎的大学里教新闻学。这样一个学者型记者,在本书中把奢侈品行业挖了个底儿掉,本书也被《时代周刊》的主编法瑞德·札卡里亚称赞为“一本关于品牌的经典”。

讲完这本书的基本情况和作者,我们就通过三个方面来看看奢侈品行业的真实面目:

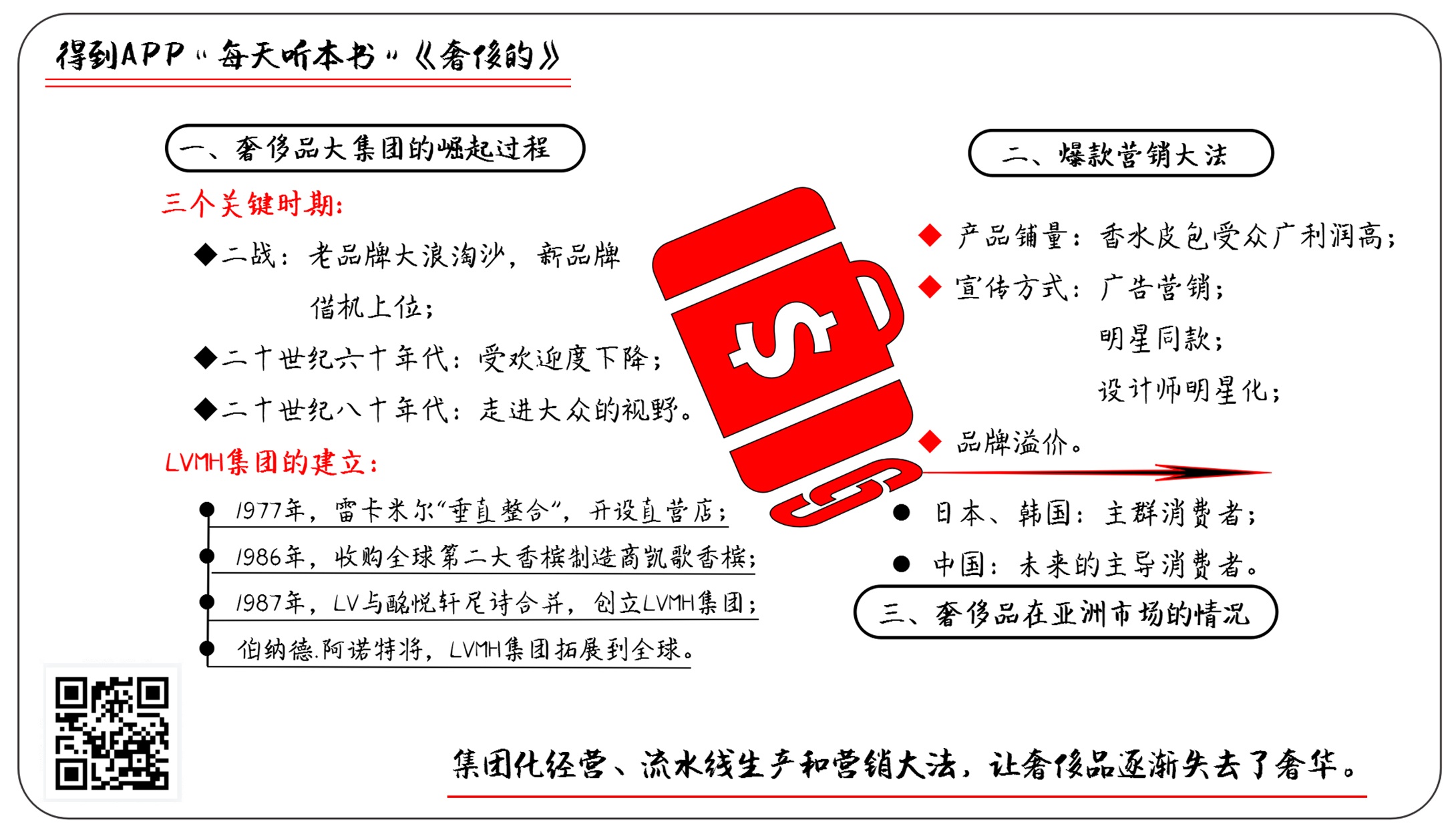

第一个方面,我们来开开眼界,看看奢侈品大集团的崛起过程,可以说是一片腥风血雨;

第二个方面,我们来涨涨知识,看看奢侈品行业的“爆款营销大法”,是个什么套路;

第三个方面,作者在书中谈到了奢侈品在亚洲市场特别是日本市场的情况,也对中国市场做出了自己的预测。我们也来简单地了解一下。

现在我就来说说《奢侈的》这本书最核心的一部分内容:奢侈品集团是如何跑马圈地,大肆收购品牌,变成集团化运营的。这样做的结果就是,你买了八个不同的牌子,最后发现都出自同一个集团。

奢侈品诞生之初,大都是为王公贵族服务的,一般都是家族式经营的手工作坊。工匠们手艺精湛,讲究子承父业,代代相传,逐渐成为一个个百年老店品牌,可是如今,这些百年老店已经纷纷被收购,成为了各个奢侈品集团旗下的王牌。全球几大奢侈品行业集团中,最著名的有三个,一个是法国的 LVMH 集团,它最主要的品牌就是路易·威登和酩悦香槟,1987年这两个品牌合并,集团的名字 LVMH,就是这两个品牌名字的首字母组成的。此外,这个集团旗下还有纪梵希、芬迪和迪奥等几个大品牌。另一个大集团是瑞士的历峰集团,创立于1988年,旗下品牌包括卡地亚、梵克雅宝和登喜路等等。第三个集团化运营程度很高的是法国的开云集团,成立于1963 年,古驰、圣罗兰、巴黎世家等等,都是他们家的。

这几大集团都上市了,别看他们成立时间不长,但是每家集团都拥有好几个百年老店品牌。这些品牌在18世纪和19世纪就创立了,比如路易·威登、爱马仕和卡地亚,他们制作的皮箱、马具和珠宝首饰,深受当时王公贵族的喜爱。19世纪末期,法国王权没落,工业兴起,奢华品牌的重心渐渐从法国向整个欧洲和美国转移,一直到第二次世界大战之前,他们经历过一段高速发展的时代。

从二战开始,奢侈品牌经历了三个关键时期。现在看来,能活过这三个时期的品牌,到了今天都成为了传世经典。第一个关键时期就是二战。战争摧毁了一些品牌,但也让活下来的品牌变成了行业翘楚,也给新品牌的创立留出了空间。1940年德国军队进入巴黎后做过一件事,他们试图让几个著名品牌的店铺迁移到柏林和维也纳,以打造欧洲的新文化中心。但这些品牌都不愿意,为了能在巴黎继续经营,一些品牌开始为纳粹军官和太太们订制奢侈品。这段历史很多品牌不愿意提起,但仍然在一些传记中留下了记载。比如有一本书叫做《路易·威登:一位法国传奇人物》,书中就披露,当时 LV 开了一个工厂,专门用来生产纳粹政府宣传品,其中就有2500件贝当元帅半身像。二战后,一些比较坚强的店铺重新开张,也诞生了一些新品牌,例如迪奥、纪梵希等等。

第二个关键时期是二十世纪六十年代,欧洲的青年学潮催生了政治和社会改革,中产阶级的孩子开始挑战父辈的价值观。他们认为,富人与平民的消费档次要拉平,开始拒绝高消费,拒绝奢华。于是,奢侈品牌不那么受欢迎了。到1968年,巴黎世家的创始人就表示信心破碎,关门大吉。

第三个关键时期是二十世纪八十年代,美国经济进入全盛期,诞生了一个新富阶层——单身的女性高管。全民收入大幅增长,年轻人结婚的时间却越拖越晚。不用养家养孩子,富余的收入就开始买贵东西。在这个阶段,可以说是单身白领女性拯救了奢侈品品牌。也正是这第三个关键时期,让奢侈品牌正式走进了大众的视野——他们的目标用户由少数权贵转向了中间阶层。

现在的几大奢侈品集团,就是在这个时候开始入场洗牌的。最具代表性的是目前全球市值排名第一的 LVMH 集团。我们就它为例,来看看他们是如何建立自己的奢侈品帝国的。

LVMH 集团的起源与核心品牌是路易·威登,也就是 LV。它创立于1854年,家族一直以手艺人心态经营,经历过前面提到的三个关键时期后,到1977年,这个品牌在巴黎只有两个店面,年营业额大约1200万美元,利润约120万美元。这时候,一个真正的职业经理人出现了——家族继承人的女婿雷卡米尔。他成为了路易·威登的主理人。他本来是个钢材生意人,接手路易·威登后,实施了一项“垂直整合”策略,也就是剔除中间人,直接开直营店。到1984年,也就是雷卡米尔接手7年后,路易·威登的营业额翻了15倍。1986年,他又主导买下了全球第二大香槟制造商凯歌香槟,隔年,他又促成了 LV 与另一个酒业品牌酩悦轩尼诗的合并,创立了LVMH集团。

后来,LVMH 集团又出现了一位关键人物,也就是我们开篇提到的那位手段强悍的现任CEO伯纳德·阿诺特。我们说过,阿诺特本来是巴黎的一个地产商人,移居美国又回国后,地产生意不好做,于是盯上了奢侈品牌。他首先下手的是迪奥。迪奥在经历了六十年代的萧条之后,到了1980年,财务状况一片混乱,主要店面在亏钱,90%的营业额来自授权,所以被收购成为唯一的翻身机会。1984年,阿诺特从法国投资银行筹集资金8000万美元,购买了迪奥的控股公司,之后又解雇了8000多个工人,把这家公司除了迪奥之外的其他制造业都卖了,获得了大约5亿美金。他把这五亿美金都用来收购新的奢侈品牌。之后,他又买下了当时有40年历史的品牌思琳,并开始入手LVMH集团的股份,逐渐成为这个集团的主要股东。

1988年春天,LVMH 集团的副董事长雷卡米尔做了一件他后来特别后悔的事——打电话给阿诺特,邀请他加入 LVMH 集团。当时雷卡米尔正在跟董事长争权,他想让阿诺特加入,做他的盟友。阿诺特同意了,经过一番腥风血雨,二人联手让阿诺特当上了董事长,雷卡米尔仍然是副董事长。但在接下来的15个月里,阿诺特开始排挤雷卡米尔,并发起了一场诉讼,控告雷卡米尔诈骗。1990年,79岁的雷卡米尔辞职了。

是雷卡米尔带领 LV 事业起飞的,在他辞职时,公司扩展到150家店,年营业额约7亿6500万美元。但是到了阿诺特的时代,他将 LVMH 集团拓展到全球,成为市值超过1000亿美元的行业巨兽。他一直用大胆、激烈的手段收购新老品牌,在强调品牌永恒性的同时,用流水作业和规模化生产来改造一些品牌和品类,采用活泼的设计和年轻设计师,同时疯狂营销。

能看出来,本书的作者并不太喜欢这位阿诺特。他俩见面的时候,作者提到了阿诺特有点驼背,好像对自己的身高感到难为情,说话也是语调客气,作风强硬。阿诺特不招人喜欢,除了他不按套路的打法让手艺人背景的奢侈品业感到震惊之外,还有一些小八卦也让他不受人待见。比如他1973年娶了个门当户对的纺织业望族的女儿,却不戴婚戒,直到女儿出生,他的员工们都不知道他已经结婚。他不喜欢跟工人打成一片,而是依赖一小撮管理层。

除了这些奢侈品集团,其实还有一些百年老店,也走上了收购其他品牌、集团化经营的道路,但为了显示出家族感和独立性,你从它的名字并不能看出这一点。比如普拉达。普拉达旗下还拥有德国品牌吉尔·桑德等等,但普拉达的继承人缪西亚·普拉达却精心维护着核心品牌高冷、艺术、独立的气质。本书作者见到她后写道:“普拉达的装模作样一点都不是装出来的!”她看上去就是一个从小在富裕家庭长大的女人,周围的豪华气派是理所应当的。一被问到品牌一战、二战怎么存活的,普拉达女士就不情不愿;讲到公司的并购与扩张,她就说不关心。二战也让普拉达的经营受到影响,当时普拉达女士的妈妈带着三个孩子艰难地维持着店铺,当普拉达女士被问到有没有受过苦,在店里帮忙卖货时,她露出一副不可思议地表情说:“我那时候还是个学生!”

普拉达高冷的气质和回避的态度,其实体现了奢侈品行业的一个普遍态度:既要让自己符合商业规律,高速发展,又要向大众隐瞒产品制作和品牌运作的过程,因为,假如消费者都知道了其中的套路,他们对品牌的仰慕和信心也许分分钟就破灭了。

既然说到了套路,我们就来仔细看看其中的秘密。奢侈品牌集团化后,最重要的变化,就是规模化运营,有一些品牌和品类开始流水线生产,降低成本。但是奢侈品还是那么贵,高附加值的特性没有改变,这就是本书第二个核心内容——营销的套路。

起源于一个小店,靠单品口碑传播,资本助力逐渐并购其他品牌,规模化运营,占领更大市场,最后上市——这不是挺不错的商业模式嘛!但是奢侈品业特别不愿意有人说这些,原因主要有两个:一个流水线作业让成本减低了,那能便宜点吗?并没有。另一个是品牌的永恒性是不可撼动的传奇,不管这个品牌的工厂日均产量多少,讲的故事还是一百年前老工匠一针一线花了100个小时做了个包。

坦白讲,奢侈品牌的一般套路是:先通过受众广、利润高的产品铺量,比如香水和手提包,再用广告营销、明星同款、把设计师明星化这些手法,来提高品牌溢价。

香水是奢侈品工业化过程中最有威力的产品。它价格相对便宜,受众广泛;同时成本对大众来说很难判断和预估,还带有相当浓郁的情感元素,利润很高。目前香水作为大众产品,有三种不同的品类:一类是浓香型,依然由天然原料萃取精油,比如二战前就创立的香奈儿五号香水;第二类是起源于二十世纪三十年代的淡香水,香精比例6%-12%,其余是酒精或水等稀释剂,味道更淡,价格更便宜;第三类出现于二十世纪八十年代,目标用户是中间阶层,比浓香更淡,比淡香略浓,香精比例约为8%-20%,价格比淡香水贵一点。

第一类浓香水的工艺依然被少量经典品牌沿用,不过这么做的越来越少了。作者跑到法国南部去拜访穆尔家族,从19世纪开始,这个家族就在当地经营花田,香奈儿就是穆尔家族最重要的客户,他们所有的茉莉花和40%的玫瑰被香奈儿采购,用来制造五号香水,其他的卖给世界上几大香水实验室。上世纪二十年代,“乔瑟夫·穆尔”年产出约30吨的茉莉香精,但到了2008年,产量大约是130公斤。由此可见,用传统工艺制造香水的品牌已经大大减少了。

现在,奢侈品行业的香水产品重点放在第三类,也就是介于浓香和淡香之间的那种类型。除了香精浓度更淡,天然花材成分也减低到平均10%,另外90%为合成物。但很多调香师并不认为这是什么坏事,比如爱马仕的调香师克劳迪·艾林就说,天然成分与合成物是同一个等级的,都是结构物质,对香水品质不造成影响。这类新创立的香水,都是由几家大实验室制作出来的,比如纽约的国际香料香精公司。香水品牌的创立过程也是竞标式的:品牌先是出一个主题,比如“像细鞋跟儿一样性感的香水”,邀请实验室来竞标,中标后就分配给调香师研发,一般一个实验室平均一年接10-15个订单。香水的前期营销无比重要,普遍来看第一年的广告营销费用与营业收入持平,但是一旦开始逐年销售,香水的利润又非常可观:实验室以成本价的2.5倍卖给授权商;授权商再以2到4倍的买入价去零售,利润率大约30%-40%;品牌再从授权商那里收取品牌名称的专利权费用。

在这条流水线上,到底有没有用更便宜的原料来制作香水而造成品质降低呢?没有人说得清楚。实验室的调香师们认为降低成本不等于降低品质,但高昂的营销费用让香水的价格仍然居高不下。

除了香水,奢侈品逐渐流水线化的还有包。

和香水一样,也不是所有包都是低成本生产的。爱马仕就保持着固有的手工模式和小产量:爱马仕的一间工厂设在巴黎近郊,那里专门为定制客户做皮具,有大约40个皮件工匠,平均年龄33岁,女性占了大多数,每一个皮具确实是手工制作的,而且一件皮具只由一个工匠全程制作。就以爱马仕最经典的两款女式皮包为例,制作一个普通大小的柏金包或者凯莉包的时间大约为15-16个小时。所使用的皮料,最珍贵的是澳洲的海湾鳄,32厘米的海湾鳄皮凯莉包售价约为1万9600美金,这还是2008年的价格。

但是其他品牌就没这么固执了,他们并没有固守原有的生产模式,转而追求更大的销量。LV 为了扩大产量,在法国增设了工厂,并将一些皮具的制作迁移到位于西班牙洛伊的工厂。古驰则使用了更多自动化工艺,1995年开始,古驰皮货的设计、皮质切割都使用电脑来实现,1994-1998年间,皮货生产量从64万件蹿升到240万件,生产周期从104天缩短到68天。越来越多品牌为降低成本,将工厂设置在中国,但不是每个品牌都承认这一点。美国奢侈品牌蔻驰公开披露了他们在中国的工厂,但是也强调为了不降低品质,会将意大利皮件工匠派驻中国指导工作。一位制造商说,在中国生产的成本比在意大利少30%—40%。

这样的流水线生产后,奢侈品成本与工艺之外的高溢价从哪里来呢?答案是明星。有一个创立于二十世纪七十年代的奢侈品牌阿玛尼,就是靠明星崛起的最佳案例。创始人乔治·阿玛尼1975年开始在意大利做西装生意,后来纽约男装店“巴尼斯”的老板注意到了这个品牌,认为阿玛尼的西装是天才之作,除了购买了阿玛尼在美国的经销权,还把这个品牌介绍给了众多好莱坞人士。到了八十年代,阿玛尼逐渐认识到,想要接触美国中产阶级这个最大的客户,最好的方式就是为明星打扮。他雇佣了一个关键人物,时任《洛杉矶先锋论坛报》的编辑汪达·麦克丹尼尔作为公关负责人,她在好莱坞人脉广阔,成功地让好莱坞很多演员穿上了阿玛尼的服装,奥斯卡红毯秀有一度甚至被称为“阿玛尼颁奖典礼”,几乎所有的礼服都来自阿玛尼,1990-1993年也成为阿玛尼的黄金增长年。为红毯上的明星装扮这一手法开始被大量复制,几乎所有品牌都涌了进来,很快明星就不够用了。

这可怎么办呢?有办法,那就把设计师包装成明星。1996年,LVMH 集团的 CEO 阿诺特认为,LV 这个以皮具为核心的品牌需要开辟女性成衣商品,以增加品牌溢价。他雇佣了当时35岁的马克·杰克布斯,他之前是个运动服设计师,受到摇滚歌手喜爱,他的风格怎么与 LV 的端庄传统相匹配呢?LV 保留了马克·杰克布斯旧有的风格,这正是关键所在:冲突感。LV 的女装和这位设计师立刻引起注意,他们的主要作用就是上头条,在广告中亮相。后来这种做法也开始在其他品牌上复制,奢侈业的近亲时尚杂志,在2000年以后几乎全部人物稿都在塑造一些传奇的、行为诡异但是又才华横溢的设计师。

至此,奢侈品行业完成了一次升级:受众由秘而不宣的权贵,扩展为广大的中间阶层,但是品牌的高附加值并没有因此受损:百年历史的传奇故事讲述了一种梦想,明星与明星设计师贩卖了生活方式。

最后,我们来看看《奢侈的》一书中对亚洲市场的描述,和中国奢侈品市场的预测。因为这本书出版于2008年,因此对中国的消费力判断仅限于片段和预言,但不乏有洞见的分析和观察,因此我这里专门解读一下这个部分。

2006年7月,香奈儿的时装秀之后,品牌的设计师卡尔·拉格斐告诉本书作者说:真正的有钱人从不参加时装秀,她们不希望出现在红毯上,也不希望被认出来,她们坐着私人飞机来,试完衣服就走了。这些人中,也不乏来自中国的主顾。

2000年前后,亚洲人的购买力震惊了整个奢侈品行业,主要消费者是日本人和韩国人。因此各种针对亚洲游客的折扣店和旗舰店大量涌现,很多品牌也加快了在亚洲的开店速度。不过,一位地产商刚在韩国造了一座大购物中心之后,就高瞻远瞩地预言:“我们相信中国!”

现在,他的预言已经成为现实。2017年,贝恩咨询公布的《2017年全球奢侈品行业研究报告》显示,2017年全球奢侈品市场整体规模将增长5%,其中32%来自中国消费者。

《奢侈的》这本书对日本人热衷奢侈品还是有一些分析,它们看上去跟中国当下的消费现状似乎有一些相似。日本人爱买奢侈品的原因,第一个是趋同性,这听上去与强调个性化的奢侈品风格相违背,但是根据民调,日本人认为自己的国家是一个无阶级的社会,85%的日本人认为自己是中产阶级,穿着具有标识性的品牌,能够定义自己同时又符合一致性的风俗。另一个原因是六七十年代日本经济高速发展后,人均可支配收入增加,但房价飙升,在人口稠密的岛国,人们只好用昂贵的服饰来表达财富与地位。

此外,本书还花了一些篇幅来描述中国作为代工厂聚集地的状况。作者在东莞参观了一家有3万名员工的工厂,那里像一个小镇,大部分工人是20来岁的年轻女孩,只有不到15%的本地人,她们没有亲朋好友,不在乎超时工作,每天平均工作10小时以上,工厂也全年无休。这些女孩穿着蓝色短袖和黑色长裤,在流水线上黏合敲打着一些名牌包,一年能制造一万五到两万个包。

到这里,我就讲完了《奢侈的》这本书的主要内容。希望能满足你对奢侈品行业的好奇心,对奢侈品大集团的崛起过程,和明星爆款营销大法有一些了解。中国在全球奢侈品市场中扮演的角色越来越关键,而且没有结束,这一部分就算留作思考吧。

2008年《奢侈的》这本书刚出版的时候,我还是个媒体人,读完书后被作者的采访能力、翔实的细节和独立性打动,书中一些八卦也看得我很带感。作者对奢侈品行业的批判是很犀利的,用了一些诸如“奢侈品牺牲诚信,降低品质,玷污历史,蒙骗消费者”这样十分犀利的描述,结论是“奢侈品已经失去了风华光彩”。

2017年,我再次仔细读了一遍这本书,发现自己看问题的角度有所不同,我依然认同作者的批判精神,但并不赞同她的结论。过去几年我变成了一个创业者,可以说经受过了资本运作和商业规律的洗礼和摧残,我再也不敢站着说话不腰疼了,我对奢侈品品牌和集团的资本运作、规模化、营销策略,有了更多理解,也有了一些实操的经验。商业世界的逻辑并非永远非黑即白。究竟是保留着手工作坊运作方式,做一个小而美的生意,还是肆意进取、做成全球第一,没有哪一个更高级,只是一种选择罢了。

撰稿:于困困 脑图:摩西 转述:校妤

划重点

1.奢侈品行业的普遍态度是:既要让自己符合商业规律、高速发展,又要向大众隐瞒产品制作和品牌运作的过程,保持消费者对品牌的仰慕和信心。

2.奢侈品牌的一般套路是:先通过受众广、利润高的产品铺量,再用广告营销、明星同款、把设计师明星化这些手法,来提高品牌溢价。

3.商业世界的逻辑并非永远非黑即白。保留手工作坊运作方式,还是肆意进取、做成全球第一,没有哪一个更高级,只一种选择罢了。