《大宋朋友圈》 李开周解读

《大宋朋友圈》| 李开周解读

你好,欢迎每天听本书,我是李开周。今天为你解读的是我在今年出版的一本新书,《大宋朋友圈》。这是一部用人际关系打开宋朝社会的通俗历史,也是我用人工智能做历史研究的初步尝试。这个写作过程我会在今天解读的最后跟你展开聊聊。

如今宋朝很火,大家对宋朝的好感度飙升。宋朝皇帝不杀士大夫,宋朝读书人地位高,宋朝老百姓的小日子很风雅,插花挂画焚香点茶……这些说法不仅在网络媒体上盛传,而且被很多学者写进书里。

但是,《大宋朋友圈》这本书用大量血淋淋的史实证明,宋朝皇帝未必有过“不杀大臣”或者“不杀士大夫”的祖训。即使有这条祖训,也从来没有被认真实施过。从北宋到南宋,既不乏被皇帝赐死的大臣,也不乏被朝廷砍头甚至凌迟的士大夫。宋朝老百姓的生活也没有那么轻松和风雅,跟其他朝代一样,饥荒年月照样饿殍遍地,风调雨顺的年月也照样有人卖儿卖女。另外,宋朝的阶层固化非常明显,平民子弟的上升渠道并不通畅。为了抢到有限的科举录取指标,广大学子要么拼成绩,要么拼关系,要么既拼成绩又拼关系,整个社会被科举考试这台巨型机器压得严重内卷。

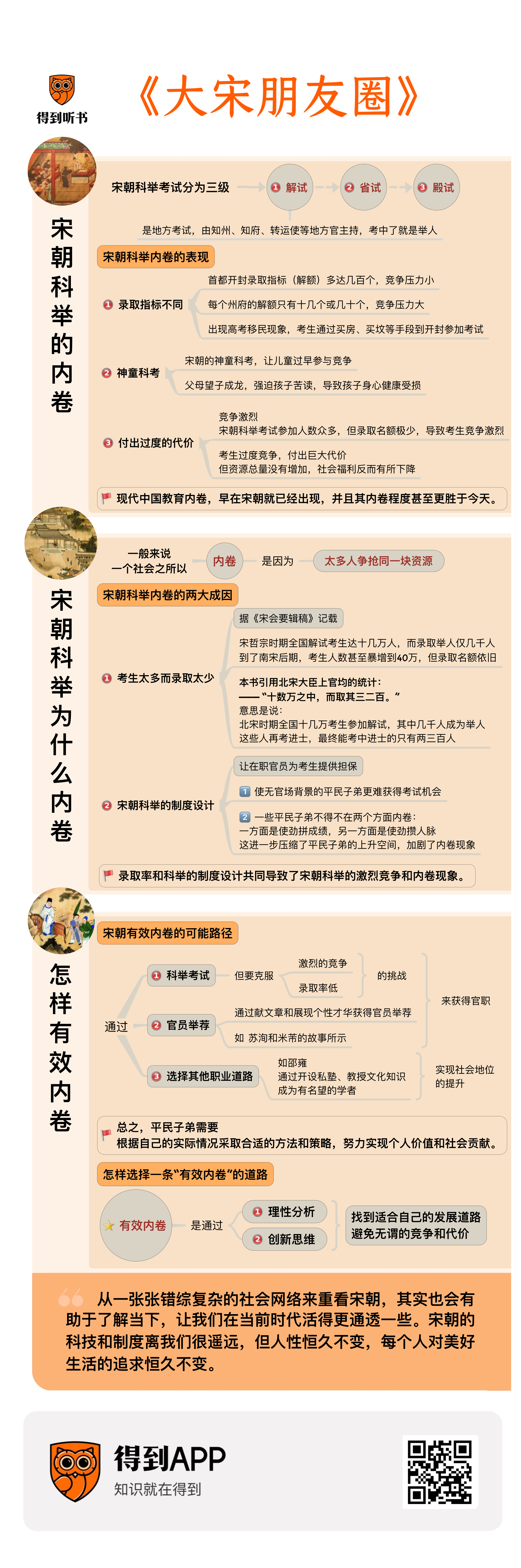

这本书的主要内容能用八个字概括。哪八个字呢?阶层固化、科举内卷。今天我们单独拎出后四个字,谈谈宋朝的科举考试有多么内卷,为什么内卷,以及怎样做到有效内卷。

先让我们回到公元1056年,从苏东坡进京赶考说起。

本书序言里讲到,1056年,青年苏东坡和他的弟弟苏辙从眉山老家赶到京城开封,在一座寺庙开办的浴池里住了两个月,准备参加那年农历八月份举行的开封府解试。

宋朝科举考试分为三级:解试、省试、殿试。其中解试是地方考试,由知州、知府、转运使等地方官主持,考中了就是举人。说到这儿我要补充一句,明清科举有秀才,而宋朝科举里并没有秀才,普通考生参加的第一场科举考试就是解试,通过解试就是举人。换句话说,1056年苏东坡准备参加的那场开封府解试,是他人生当中的第一场科举考试。

苏东坡是四川眉州人,按照当时的科举制度,他应该在眉州老家参加解试,等考中举人以后,才有资格到开封参加省试和殿试。然而苏东坡没有遵守这项规定,一开始就去开封参加解试,试图考取开封府的举人,这是为什么呢?

原因很简单:开封是北宋首都,朝廷留给首都的录取指标非常多,苏东坡到开封考举人会特别占便宜。

宋朝管举人录取指标叫“解额”。除了开封,每个州府的解额只有十几个或几十个,而开封府的解额却多达几百个。也就是说,同样是举行解试,其他州府最多只能录取几十个举人,开封府却能录取几百个举人。正因为开封有这么多录取指标,所以在开封参加解试的竞争压力就比较小,所以苏东坡才跑到开封参加解试,这就是宋朝的高考移民。

苏东坡做官以后,有个好朋友叫苏颂,就是主持发明自动计时兼天文观测仪器“水运仪象台”的那个苏颂。苏颂说:“天下州郡举子,既以本处人多、解额少,往往竞赴京师,旅求户贯。”天下各州府的考生,因为他们老家考生多而指标少,往往争相赶到开封,冒充开封籍贯。由此可见,像苏东坡一样玩高考移民的宋朝考生不在少数。

怎么冒充开封籍贯呢?两种方法,一是在开封买房,二是在开封买坟。买房容易理解,买坟则是给开封城郊的农民塞一笔钱,让他们帮忙作弊,用他们的祖坟冒充自己家的祖坟。当时户口管理的技术水平比今天落后,官方档案未必查得到每个人的户口,如果有祖坟在开封,那也算是户口在开封的一种凭证,然后就可以抢到在开封考举人的机会。

苏东坡在开封考举人的机会是怎么得来的呢?现存文献没有明确记载。我们只知道,苏东坡的父亲苏洵生前在开封内城西门宜秋门内买过一所房子,但不知道购买的具体时间。如果那所房子是苏东坡考举人以前买的,那么他通过买房来获得考试机会的可能性很大。

跟其他地方相比,北宋开封房价极高,一般人根本买不起,包括范仲淹、欧阳修在内的许多官员在开封做官时都不得不长期租房。所以,全国大多数考生都不具备高考移民的经济条件,只能老老实实在老家报考,跟家乡其他考生一起千军万马过独木桥。

宋朝各地解试的淘汰率极高。以福州为例,公元1090年,有3000名考生参加解试,那一年的录取指标只有40个,平均每75个考生竞争一个举人名额。到了南宋的1207年,福州又有18000个考生参加解试,而录取指标只有54个,平均每333个考生竞争一个举人名额。所谓“千军万马过独木桥”,在宋朝绝对不是艺术夸张,而是实实在在的激烈竞争。

因为竞争激烈,所以各地考生必须拼命苦读,只有在考试成绩上熬败绝大多数人,才有可能金榜题名。假如这次考不中,那就下次再战,下次不中则继续备考,一直考到头发花白。《大宋朋友圈》举了一个典型例证,著名词人柳永——他的科举道路就很不顺利,一直考到50岁都没有中进士,直到51岁那年再次进考场,由于宋仁宗扩大了录取规模,他才得以跳过龙门。

除了普通的科举考试,宋朝还有一种专门让少年儿童参加的“神童科”考试。平民子弟如果能考中神童科,照样有机会做官。比如说著名词人晏殊,“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的作者,就是凭借神童科考试的好成绩提前做官,未成年就得以进东宫陪太子读书,不到30岁就代替皇帝起草圣旨。在晏殊的成功案例影响下,那些望子成龙的父母强迫四五岁的孩子提前读书,从学龄前就开始内卷。

《大宋朋友圈》第三章有一节写到江西民间的风气:老百姓把孩子和书本一块儿放到竹篮里,高高吊到树上去,这样孩子就不能到处玩耍了,只能乖乖地缩在篮子里读书。读书当然是好事,但是像这样完全不顾教育规律强迫孩子苦读,就算最后通过了考试,身心健康也必然受损,未必能给社会培养出有用的人才。以晏殊的弟弟晏颖为例,他先是走晏殊的老路,去考神童科,考到成年一直不中,然后又去考进士,终于考中了,却因为过度兴奋而猝死,比《儒林外史》中的“范进中举”还要悲惨。

如果给“内卷”下个定义的话,那就是一群人竞争同一块资源,每个人都得付出过度的代价,而资源的总量不仅没有增加,社会的整体福利还有所下降。套用这个定义,再回顾刚才说的那些案例,苏东坡千里迢迢到开封玩高考移民也好,柳永从青年时期考到50岁也好,江西老百姓把孩子吊到篮子里也好,晏殊的弟弟晏颖因为考中而猝死也好,都是在付出过度的代价,这些代价都不会换来社会福利的提升,所以统统都是典型的内卷。

经常有人说现代中国教育内卷,现在你肯定知道,这种内卷早在宋朝就已经出现,并且其内卷程度甚至更胜于今天。

说过宋朝科举有多内卷,下面我们进入第二部分:宋朝科举为什么内卷。

一般来说,一个社会之所以内卷,是因为太多人争抢同一块资源。宋朝科举就是这个样子,参加科举考试的人数实在太多了。

《大宋朋友圈》这本书以讲故事为主,没有给出宋朝科举的总人数。好在后人整理的官方档案汇编《宋会要辑稿》里有一些数据。比如宋哲宗在位时,全国各州府共有十几万人参加解试,解额只有几千人。到了南宋后期,参加解试的考生人数一度暴增到40万,解额仍旧只有几千人。

你可能觉得40万考生并不算多,可是跟当时的人口比一比就很吓人了。北宋极盛时期人口过亿,南宋因为疆土锐减,极盛时期才6000万人。全国6000万人口,其中40万参加解试,平均每150个人当中就有一个人在考举人。不夸张地说,这个比例几乎已经赶上了现代高考——现在每年参加高考的人数在千万左右,也是平均每100多个国民当中就有一个人在争抢大学录取指标。

现在高考人数多,但大学录取人数也多。宋朝呢?前面说过,全国解额只有几千,也就是每一届解试只能选拔出几千个举人,录取率远远低于高考。更要命的是,按照宋朝制度,举人仍旧是老百姓,不能免除赋税,通常也不能做官,运气最好的时候,只能被派到边境地区做“摄官”,属于非正式的代理职位。为了取得真正的做官资格,考生们中了举人还要再考进士。宋朝进士的录取比例有多高呢?《大宋朋友圈》第三章第一节引用北宋大臣上官均的统计:“十数万之中,而取其三二百。”这句话的意思是说,北宋时期全国十几万考生参加解试,其中几千人成为举人,这几千举人再考进士,最终能考中进士的只有两三百人。

考生太多,录取率太低,这是宋朝科举内卷的第一个原因。除此之外,还有第二个原因——宋朝的考试制度对平民子弟并不公平。

你可能会奇怪,宋朝科举有多项创新,又是搞糊名,又是搞誊录,又是搞覆试,又是将皇帝亲自主持的殿试制度化,而且允许商人和奴仆参加科举,这难道不是为平民提供了最公平的上升渠道吗?对,跟此前的隋唐和五代十国相比,宋朝科举已经很公平了,但不公平的因素仍然存在,其中最明显的不公平就是让在职官员为考生提供担保。

《大宋朋友圈》序言中提到,南宋时期专门为北方难民举行的科举考试“流寓试”,每个参加流寓试的考生必须找到两名以上在职官员做担保,否则不许入场。本书第三章还提到宋朝的选官考试“诠试”,每个参加诠试的考生也必须有两名以上在职官员做担保。事实上,就算做了官以后,中下层官员要想升官,往往也要考试,此时必须请级别更高的在职官员做担保,如果拿不到足够数量的担保书,就只能在底层熬着。

宋朝为什么要出台这么变态的规定呢?其实也是迫不得已。要知道,当时可没有摄像头和大数据,一个考生是不是高考移民,是不是冒名顶替,是不是刑期未满的逃犯,考官很难分辨出来。而如果让在职官员担保,提供担保的官员为了自己的前途着想,大概率会仔细甄别,确保拿到担保的考生身家清白,确保参加升官考试的官员没有污点。

但这种规定肯定会产生显而易见的副作用,那就是对平民子弟的不公平。你想啊,平民子弟祖上十八代没当过官,让他们去找在职官员做担保,怎么比得上世代做官的官宦子弟呢?平民子弟能读书的机会本来就少,担保政策再一出台,他们进入考场的机会就更少了。所以,平民子弟会更加珍惜来之不易的考试机会,在读书备考的漫漫长路上会更加内卷。

为了参加和通过科举考试,一些平民子弟不得不在两个方面内卷:一方面是使劲拼成绩,另一方面是使劲攒人脉。怎么攒人脉呢?一些宋朝平民会像盛唐诗人那样漫游,向有机会接触到的官员献诗,献文章,用自己的才华和精心设计的马屁博取官员欢心,进而得到担保和举荐。苏东坡的父亲苏洵1056年带着两个儿子进京赶考路上,就是这么做的。有些闲钱的平民则可以拿出真金白银结交名师、名儒和各地乡宦,进而获得优质的教育资源和官场关系。美国汉学家柏文莉在《权力关系:宋代中国的家族、地位与国家》一书中提到一个案例,说的是浙江金华富户江澄多年来一直用金钱结交四方之“贤者”,最终使十几个孙子考中进士。柏文莉这本书在得到电子书有上架,感兴趣的朋友可以去细读。

现在可以小结一下,宋朝科举为什么内卷呢?两个原因,一、参加科举的人数太多,录取指标太少;二、宋朝科举的担保制度进一步压缩了广大平民子弟的上升空间。

既然平民子弟的上升空间被压缩,那么宋朝皇帝干嘛不照顾一下平民子弟呢?其实宋朝皇帝早就这么做了,只是效果不如预期。

宋朝科举里有一种“别头试”,又叫“锁厅试”,是给在职官员和高官子弟准备的考试,考场是独立的,考卷也单独修改,但考题跟普通考生一样。等考试成绩出来,假如某个高官子弟的成绩跟另一个普通考生处于同一等级,那么朝廷会优先录取普通考生,为的就是给平民子弟提供更多的机会。

实际效果如何呢?宋史学家龚严明教授等人著有《宋代登科记考》,收录了两宋三百多年录取的几乎全部进士名单,有570个进士的家庭背景明确可查,其中263个人出身于官宦之家,几乎占了一半。

再看《大宋朋友圈》里写到的那些历史名人,如范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、曾巩、黄庭坚、秦少游、沈括、包拯等等,他们的父亲或祖父也都是官员。没错,范仲淹自幼丧父,但他的继父朱文翰是官员;欧阳修也自幼丧父,但他从小投奔了做官的叔父欧阳晔。本书中宋朝名家很多,仔细查一查出身,竟然大多是官宦世家,真正从平民家庭杀出一条血路的,只有晏殊、苏东坡、文天祥,以及李清照的父亲李格非等寥寥几人。

本书还给出一组宋朝官员的出身数据:宋朝平均每年有360个人通过科举考试做官;与此同时,还有500个科举落榜或者根本没有参加过科举考试的官宦子弟,通过“恩荫”走上仕途。由此可见,虽然宋朝非常重视科举选官,虽然宋朝的科举考试相对成熟,虽然宋朝皇帝刻意打压官宦子弟,但平民子弟在考场上和官场上的机会仍旧不多。

假如你我生活在宋朝,假如你我就是宋朝的平民子弟,那么该怎么做才能脱颖而出呢?

战争时期或许可以舍命杀敌,凭借军功谋取功名。北宋名将狄青、南宋名将岳飞,走的都是这条道路。但这条路的风险很高,而且宋朝重文轻武,大部分时期又都是和平年月,立军功的机会很少。

宋朝普通人要想跨越阶层,首选只能是科举道路。科举竞争很激烈,但有一部分平民子弟总是能找到办法绕过科举,靠举荐得到官职。

《大宋朋友圈》第四章有苏东坡的父亲苏洵绕过科举的故事。苏洵一辈子没能考中进士,他在苏东坡考中进士以后,多次给文彦博、张方平、韩维、欧阳修等高官献文章,最终得到欧阳修的举荐,当上了一个九品小官。本书第二章还有著名书法家米芾绕过科举的故事:米芾也没能考中进士,因为母亲侍奉过太后,所以走进了官场,却长期被同僚和上司嘲笑,长期得不到升迁。后来米芾假装疯癫,假装有洁癖,让同僚和上司转移视线,让官场忽视他的出身,让宰相们通过注意他的个性而注意他的才华,终于走上一条破格升迁的捷径。

无论是拼科举,还是绕过科举,目的都是做官,可是官场上的资源就那么一点点,内卷总是不可避免。要想摆脱内卷,根本上还是要改变目标,把做官这个目标换成另外一些同样能养家糊口的目标。

书里第二章有一篇《一个算命先生的官场人脉》,主人公是北宋中叶的著名哲学家邵雍,此人出身平民,早年也曾备战科举,但他在科举失利和长期游历之后突然醒悟,从拼命内卷的考生变成了心平气和的隐士。邵雍这个隐士并不像当时别的隐士那样招摇撞骗,他知识渊博,性格恬淡,在洛阳开私塾,不教科举考试,只讲文化知识,渐渐声名鹊起。到40多岁的时候,邵雍已经成为洛阳最有名的平民学者,很多在职官员和卸任的大佬都成了他的门生。他没有俸禄,收入也不算高,但是凭着学费收入和官员门生的资助,足以维持俭朴但安乐的生活。

邵雍的学问很杂,既研究《周易》,也研究怎样用《周易》算命,还发明了一套简易的占卜术“梅花神数”,至今对占卜爱好者仍有影响。用咱们今天的观点看,把学术精力放在算命上是不值得提倡的,但是邵雍敢于放弃绝大多数人追逐的科举目标,这一点却值得我们借鉴。

千万不要误会,我绝对不是在劝现在的高中生放弃高考,绝对不是在劝现在的本科生放弃考研,也不是在劝那些正在备战公务员考试的朋友放弃。我想说的意思是,这个社会有多种资源,我们每个人的人生可以有多个目标,没必要跟着其他人在同一条路拥挤前行,可以思考一下哪条道路对自己更合适。

事实上,即使像邵雍那样放弃科举,也不意味着从此就可以不内卷了。每个领域的优质资源都很紧缺,无论是在哪个领域竞争,内卷几乎都是不可避免的,我们能选择的不是躺平,而是尽量选择一条“有效内卷”的道路。

什么是有效内卷呢?本书没有给出明确答案,书中的苏东坡、李清照等宋朝名人也没有给我们提供可以直接复制的方法。目前我的个人体会是,一要找准定位,选择更容易达成的目标,用更科学的方法去竞争,尽量不付出过度的代价。

以《大宋朋友圈》这本书的写作过程为例,身为野生的历史研究者,我在学术上绝对不占优势,但我做过程序员,有一点编程技能,所以就根据需要编写了一些Python脚本,让计算机程序帮我搜集文献、分析文献。这本书里的所有人物关系图都是我用一段程序代码生成的。另外,如今网上还有非常实用的人工智能平台可以帮忙,我还把多年来积累的读书笔记投喂给chatGPT,投喂给科大讯飞的星火大模型,让人工智能自动生成文档摘要,这样不仅能提高研究效率,而且还能发现一些肉眼容易忽略的社会网络。我觉得,这也可以算是一种有效内卷。

说到这儿,这本《大宋朋友圈》的精华部分解读就接近尾声了,现在来回顾一下要点。

在第一部分,我们描述了宋朝科举有多么内卷。

在第二部分,我们分析了宋朝科举内卷的两大成因,一是考生太多而录取太少,二是宋朝科举的制度设计进一步压缩了平民子弟的上升空间。

在第三部分,我们用苏洵和米芾绕过科举,用著名哲学家邵雍切换人生目标等案例,探讨了有效内卷的可能路径。

需要补充的是,《大宋朋友圈》这本书重在分析社会网络,除了用科举网络讲内卷,还写到宋朝的宫廷网络、官场网络、师生网络和婚嫁网络。从一张张错综复杂的社会网络来重看宋朝,其实也有助于了解当下,让我们在当前时代活得更通透一些。宋朝的科技和制度离我们很遥远,但人性恒久不变,每个人对美好生活的追求恒久不变。本书在得到电子书也有上架,你可以参照阅读。

今天这本书,我们就聊到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。也欢迎你点击右上角的“分享”按钮,把这个音频免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1、宋朝科举内卷的程度,不仅不亚于今天的高考,而是从某些方面看比今天更加严重。宋朝科举之所以内卷,不仅是因为考生人数远超录取名额,而且科举制度设计进一步压缩了平民子弟的上升空间。

2、要在宋朝跨越阶层,不是非得通过科举这一条路,而是可以绕过科举,比如苏洵、米芾靠才华和人脉谋得官职。

3、要摆脱内卷,不能只盯着做官这一个目标,而可以像邵雍那样转换人生方向,以学问和德行赢得声誉。

4、无论哪个时代、哪个领域,内卷都难以避免,关键不是选择躺平,而是尽量选择一条“有效内卷”的道路。所谓“有效内卷”,不是盲目付出过度代价,而是要善用新技术新方法,在竞争中占据优势,像作者写作此书时利用AI辅助研究一样。