《大国的崩溃》 苗博特解读

《大国的崩溃》| 苗博特解读

关于作者

沙希利·浦洛基,哈佛大学历史系教授,东欧、冷战研究领域的专家。曾先后居住在俄罗斯和乌克兰,有着对两国民族矛盾的深入观察,这启发他去研究二者的冲突在苏联解体中的作用。浦洛基会英语、俄语、乌克兰语、白俄罗斯语等多种语言,能够阅读原始档案,访谈亲历历史的政界高官,他用第一手资料揭开了苏联解体之谜。

关于本书

在本书中,浦洛基根据最新解密的布什总统图书馆的史料,和本人搜集的对当时乌克兰总统等政要的访谈资料,挑战了一个被大众所普遍接受的对苏联解体的解释。一般认为,苏联解体意味着美国在冷战中获得了胜利。浦洛基指出,这种观点不符合史实,之所以广为流传,是因为当时的美国总统老布什为了赢得连任而进行的误导性宣传。浦洛基在本书中对苏联解体的原因作出了一个完全不同的解答。

核心内容

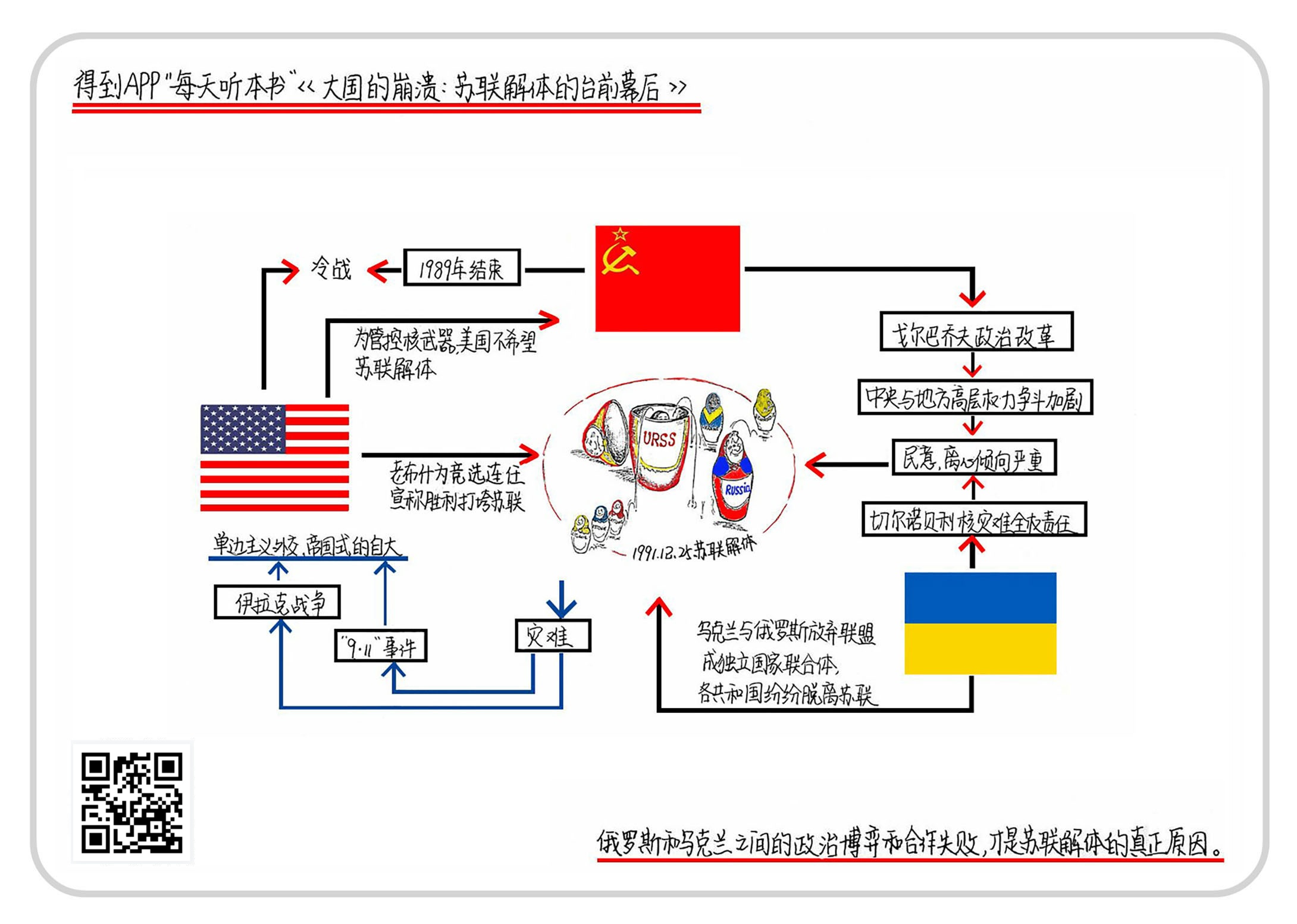

苏联解体的真正原因在于内部的民族冲突和高层权力斗争,直接诱因是俄罗斯和乌克兰政治精英之间的冲突,双方无法继续在一个国家的框架下合作。而美国在苏联解体后将自己视为冷战赢家,这种说法其实是老布什为自己邀功的竞选策略,而非历史真相。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《大国的崩溃:苏联解体的台前幕后》,这本的中文版大概有31万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中精髓:苏联解体并不是美苏对抗、美国赢得冷战的结果,俄罗斯和乌克兰之间的政治博弈和合作失败,才是苏联解体的真正原因。

苏联解体毫无疑问是20世纪最重大的历史事件之一,谁都没有想到,一个和美国对抗四十多年的超级大国,一夜之间说倒台就倒台了。直到今天,包括现在的俄罗斯总统普京在内,都把这个事件看作是“20世纪最重大的地缘政治灾难”。

一个流行的阴谋论说法是,苏联的突然解体有美国中情局的黑手在背后操纵。这种说法在俄罗斯民族主义者那里十分流行。在俄罗斯的网络上,甚至有的时候在主流电视节目中,都能听到这种声音。当然,离奇的阴谋论总是吸引人眼球,但并不靠谱。不过要是退一步说,美国希望苏联垮台,这种看法应该是普遍为公众接受的。

然而,这本书的作者,一位哈佛历史学教授,却提出了一个大反转:美国当时根本不希望苏联解体,甚至想方设法弥合苏联内部的矛盾,延长苏联存在的时间。这个观点是不是很惊人呢?到底是怎么回事呢?今天我们就来为你讲讲这本书是如何通过分析苏联濒临解体的五个月,得出了这个令人意外的结论的。

这本书的作者叫沙希利·浦洛基,是哈佛大学历史系教授。这位教授自己的人生经历很有意思。他出生在俄罗斯,父母原本都是乌克兰人。他后来返回乌克兰,在那里度过了童年,并接受了大学教育。在苏联发生“八·一九政变”,也就是当时的苏联总统戈尔巴乔夫被囚禁这个事件的第二天,他刚巧在坐飞机去加拿大当访问教授的路上,准备去教一门关于苏联民族问题的课,等他把一学期的课教完,苏联就已经从地球上消失了。

事态发展得这么迅猛,浦洛基教授可以说跟大家一样很懵,这也可以说是促成他这么多年来孜孜不倦地进行研究的驱动力。因为浦洛基本人有在乌克兰长期生活的经验,所以对乌克兰社会的民族情绪有着很深入的观察。他坚持认为,乌克兰和俄罗斯的矛盾,对解释苏联的迅速解体很重要。为了写成这本书,他不仅利用了最新解密的档案材料,还访谈了一些亲身经历这一事件的政界高官,包括当时的乌克兰总统、白俄罗斯议会议长等大人物。顺便说一句,作为东欧、冷战研究的专家,浦洛基教授会英语、俄语、乌克兰语、白俄罗斯语等多种语言,这使得他能够阅读档案、获得宝贵的第一手访谈资料,最终写成这本书。

这本书的重点内容主要有三个方面:第一,为什么说苏联解体和冷战的结束是两回事,甚至美国并不希望苏联解体;第二,为什么说苏联解体其实是由各加盟共和国之间合作失败导致的;第三,为什么说苏联解体和美国的误读给美国自身带来了灾难,也造成了今天中东的混乱局面。

我们先来看看第一个重点内容:为什么说苏联解体和冷战的结束是两回事?更神奇的是,为什么说美国竟然不希望自己的头号敌人苏联倒台?

一般认为,苏联解体的标志是1991年12月25日,也就是圣诞节那一天,当时的苏联总统戈尔巴乔夫发表辞职演说,宣布苏联不再存在了。当全世界的人通过电视转播看到这一幕的时候,大家都很震惊,这样一个超级大国怎么说倒闭就倒闭了呢?

这种人心浮动、传言乱飞的时候,如果有一个权威的声音出来解读,往往能够俘获大多数吃瓜群众,让他们觉得,嗯,有道理,是这么回事。在苏联解体这个事件里,扮演这个权威解读角色的是当时的美国总统老布什。需要说明一下,布什总统前面加了一个“老”字,是因为他有个儿子也当了美国总统,后面我们也会提到,习惯上叫做“小布什”,来区分两者。好,当时老布什在电视转播完戈尔巴乔夫的演说之后,马上就进了电视直播间,为美国人民解释苏联的红旗为什么倒了;几个礼拜之后,他又发表了正式的国情咨文,分析这一事件的原因和今后的局势。

老布什的基本观点,构成了我们今天熟悉的一个解释,那就是:苏联的解体标志着美国在冷战中赢得了最终的胜利,在长达四十多年的美苏对抗中,苏联最终刚不过美国;美国人民的价值观胜利了,一个新的世界秩序将要诞生,这个新的世界秩序将由世界上唯一的一个超级大国,也就是美利坚合众国,来主导。

表面上看起来,这个解读可以说是非常合理。第二次世界大战结束以来,以美国和苏联为首的两大军事阵营一直在冷战,陷入了核威慑状态。在局势特别紧张的时候,例如说古巴导弹危机,冷战几乎要转变为“热战”。对那些年生活在这种对抗阴影下的美国人来说,核警报演习是生活的一部分;对苏联来说,军备竞赛也使得经济不堪重负。因此,苏联最终倒台,冷战以美国的胜利告终,顺理成章。

但是这本书却提出了一个完全不同的说法,那就是冷战在1991年苏联解体之前就已经结束了,因此苏联的解体和冷战的结束不是一回事。在苏联濒临解体危机的时候,美国甚至还想办法挽救苏联,希望苏联能够继续存在下去。这个说法实在是太另类了,浦洛基到底有没有什么根据呢?有的,不但有,而且非常扎实,很多都来自布什总统图书馆最新向学者解密的美国文献,比如老布什当时和苏联政治高层电话通话的内容记录,负责总统出访的白宫官员的通信稿,还有国家安全委员会的文件等等。

通过这些档案材料,浦洛基得到了第一个大发现,那就是:在苏联各加盟共和国发生冲突、最终濒临解体的时候,美国的态度一直是希望保全苏联。

虽然苏联常常被人简单理解为俄罗斯,但俄罗斯其实只是苏联包含的一个国家。作为一系列国家的集合体,苏联总共有十五个加盟共和国,而在这些共和国中,有一些是二战后受武力胁迫而并入苏联的,有着很强的离心倾向。比如说拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚这三个国家,在苏联解体前一年就宣布脱离苏联独立。而当这三个国家寻求美国承认时,美国被夹在中间左右为难。华盛顿方面担心自己的正式表态,会鼓励其他共和国的独立倾向,导致苏联分崩离析。美国最大的担心是,支持独立运动很有可能导致苏联内部的暴力冲突,削弱苏联中央对核武器的管控,而核武器安全一直是美国当时的首要议程。白宫一位高官后来直白地表示:我们希望看到苏联平稳地衰落,但是我们不认为苏联会解体。换句话说,苏联快速解体,当时美国高层也没有想到,更不用说阴谋干预了。等局势发展到1991年9月,乌克兰这个苏联第二大的加盟共和国也希望脱离苏联时,美国就明确表示了反对。

那么问题来了,如果美苏的对抗状态一直持续到苏联解体,为什么美国会坚持一个统一的苏联更符合其国家利益呢?一个大敌人内部分裂成许多小敌人,难道不是更容易各个击破吗?这就到了浦洛基的第二个发现,那就是冷战在1989年就结束了,而白宫后来竟然悄悄地改了口径。

史料显示,最早到1989年,冷战已经基本缓和,美苏两国开始寻求互信和合作关系。到1991年7月份,两国又迈出了实质性的一步,那就是《削减战略武器条约》的签订。这个条约很厉害,要求削减核武器总量的30%,苏联洲际导弹的50%。如果双方都信守承诺的话,那就意味着苏联的核武器从此不再是美国的大威胁了;相反,如果苏联内部分裂,核武器扩散,导致多个共和国都持有核武器的话,那么美国反而要头疼了。

有趣的是,关于这件事,白宫在苏联解体前后的说法完全不同。解体前,白宫的文件里把1991年布什访问莫斯科的峰会说成是“冷战后首次峰会”,然而解体之后,布什的演讲就换成了胜利者的口吻,他告诉美国人民:我们终于赢了,苏联垮台了,核战争的阴影已经过去了,我们的孩子再也不用像我们一样生活在一个担惊受怕的时代啦。

那么老布什为什么要改口径呢?因为马上又要总统选举了。苏联这个宿敌突然解体,而且时间点就在老布什第一届任期即将结束、寻求连任的时候,不论其真实原因是什么,老布什的竞选团队都迅速地抓住了这个天赐良机,当作本届政府的功劳和竞选的筹码。当然,戈尔巴乔夫是很不满意的,因为这种说法剥夺了他和布什联手结束冷战、给世界带来和平的一半功劳,但是下台之后,他的声音也无足轻重了。据说,老布什私下里对戈尔巴乔夫说不要在意我在总统竞选的时候说的话,戈尔巴乔夫只能表态说,竞选中这么说说是可以的,但是美国人民千万别当真了,因为这是一个大大的假象。

上面为你讲述的就是第一个重点内容:冷战和苏联解体不是一回事,冷战在苏联解体之前就已经结束了。

如果说这种解释是更符合历史事实的,那么苏联解体的真正原因到底是什么?这就是我要为你讲述的第二个重点:乌克兰独立是苏联解体的直接原因,其背后则是乌克兰和俄罗斯政治精英的利益博弈,因为两国精英无法在一个联盟的框架下共同解决问题,于是干脆拍板决定解散苏联。

之前一般认为,苏联解体的原因有很多,比如说军备竞赛失控、经济下滑、民主运动、意识形态破灭等等,这些原因有一个共性,那就是暗示苏联的解体有着内在的必然性。浦洛基的解释,强调高层政治博弈中偶然因素所起的作用。换句话说,苏联并不必然会解体。毕竟,苏联解体并不是自下而上的,街头既没有抗议的人群,也没有爆发流血冲突。联盟的解散,是几个加盟共和国的领袖在会谈中因为谈不拢而决定的,甚至当时另一个主要加盟国白俄罗斯的领导层,都没有想到事态会发展到完全不要联盟这一步。

那么到底为什么在1991年12月时,苏联各共和国的领导之间斗争到了如此激烈的程度了呢?这个要从戈尔巴乔夫的改革说起。

戈尔巴乔夫上台之后,在苏联启动了一系列激进的政治经济改革,其中有一项就是引进选举机制,允许各共和国通过民主选举产生各国的领导人,这导致了苏联中央和加盟共和国政治精英之间权力的消长变化。很多政治学研究表明,中央和地方分权关系的改革,常常会导致一系列重大变化。在苏联的例子里,改革主要集中于苏共中央和各共和国之间权力、利益和义务的重新划分,这个界定过程相当于各方重新圈地,或者说是洗牌,往往伴随着比较激烈的政治博弈。

在苏联,1990年之后,各共和国自己选举出来的政治精英实力越来越强,开始向中央要求更多主权和利益。比如说,他们希望得到各共和国领土内自然资源的分配权,还希望能够自主决定给苏联这个联盟多少预算;另外,在军队、国家安全、对外政策、人事任命等方面,他们都希望打破原来的规则,重新规定各自的权利和义务。

除了高层的斗争之外,各国人民的民意也导致了各共和国对联盟的离心倾向。民主选举的特点,就是领导人的决策受到选民民意的影响。在当时的各加盟共和国中,有些国家的人民想要独立的呼声特别强,不愿意负担联盟的重担,比如说乌克兰。乌克兰独立运动的支持者认为,苏联中央只是掠夺者,独立出去才有更好的发展。乌克兰的政治精英们与中央的嫌隙也很深。1986年发生的切尔诺贝利核灾难,就在乌克兰境内。虽然核电站的掌控权在莫斯科手里,但乌克兰当局却要全权应对灾难后果,这个确实是换谁谁都不乐意。

而戈尔巴乔夫作为当时的苏联总统,做出了很多努力来维系联盟。其中最重要的一点是,提出了一个新联盟协议,来理顺中央和共和国之间的权力关系。这个协议在保证中央掌控军队和国家安全的情况下,放了很多权给加盟共和国,所以得到了不少共和国领导人的支持。大家原本都同意在8月20日那天签署,如果这个新联盟协议真的被签署了的话,或许历史就会沿着不同的轨道前进了。那么后来发生了什么呢?那就是反对派们软禁戈尔巴乔夫的八·一九政变。原来,这个协议还有一项规定,那就是重组中央政府,把反对戈尔巴乔夫的一些强硬派赶出去,正是这项规定逼迫反对派们行动起来阻止协议的签署。政变虽然没有成功,但是从政变到12月底这四个月间发生了一系列事件,最终决定了苏联的命运。

在这些事件中,最重要的是俄罗斯总统叶利钦的崛起。

作为共和国的总统,叶利钦在政变之前的权力小于苏联总统和苏共总书记戈尔巴乔夫,但叶利钦是一个充满领袖魅力的人,反对政变者的斗争给了他机会充分展现领导才能。他颁布法令,宣布政变违法,号召人民上街示威,想方设法赢得西方的支持。最重要的是,他在军队和官僚机构中建立了权威。当政变者的军队最终撤离莫斯科的时候,他成为了前所未有的关键人物。戈尔巴乔夫没有想到,虽然叶利钦把他从政变者手上搭救了出来,但是他却变相地被这位英雄架空了。叶利钦利用政变之后的权力真空,在人事任免、组织基础、俄罗斯经济自主权问题上,想方设法与戈尔巴乔夫争夺权力,渐渐成为了莫斯科掌控全局的核心。

叶利钦崛起带来的后果是,乌克兰领导层的独立倾向更强了。乌克兰当时的政治精英们不喜欢叶利钦,也不喜欢以他为中心的这么一个新中央,在他们看来,这个新中央在想方设法从联盟中夺取权力和资源,对乌克兰没有什么好处。乌克兰本来的离心力就比较强,这下更不想继续留在苏联了。当时,其他共和国领导人虽然对未来的改革走向并不确定,但觉得削减苏联中央的权力,维持一个比以前松散的联盟,还是一个值得考虑的选项,问题的关键在于,俄罗斯和乌克兰愿不愿意继续作为一个国家共同存在下去,要是这两个苏联最大的加盟国都离开了,那么其他国家留下来还有什么意义呢?

这短短的四个月,是苏联未来局面最摇摆不定的四个月,谁都没有想到,乌克兰和俄罗斯的“分家”来得那么快。

1991年12月1日,乌克兰对是否脱离苏联这个问题举行了全民公投,结果令人震惊,90.32%的选民支持独立。当乌克兰拿着公投结果去和俄罗斯谈判的时候,俄罗斯也正处在举棋不定的十字路口。当时俄罗斯正在考虑采用激进的经济改革方案,这意味着俄罗斯将面临很多不确定性和风险,泥菩萨过江自身难保,独善其身是最紧迫的需求,联盟的将来怎么办都是次要问题。

于是,1991年12月8日,在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯三国领导人的秘密会晤中,尽管叶利钦试图说服乌克兰总统留在联盟之内,他的努力最终还是失败了,既然流水无意,落花也不是很有心,二人决定解散苏联。而其他国家领导人,因为不能接受一个由戈尔巴乔夫领导的、没有俄罗斯和乌克兰的苏联,别无选择,只能同意联盟就此解散。令人唏嘘的是,当时不在会场、也已经不在权力核心的戈尔巴乔夫,浑然不知自己统治的国家就这样不存在了。

上面为你讲述的就是本书的第二个重点:由于乌克兰和俄罗斯无法达成共识,其他共和国不得不纷纷放弃联盟,使得苏联这个曾经叱咤风云的政治巨头最终解体。这不禁令人想起《红楼梦》里面贾探春说过的一段名言,“可知这样大族人家,若从外头杀来,一时杀不死的。必须先从家里自杀自灭起来,才能一败涂地。”

那么,苏联自杀自灭了,美国是不是像一般认为的那样或成最大赢家呢?浦洛基的答案却是,未必。这就到了本书的第三个重点:为什么说苏联的解体以及美国对苏联解体形成的错误认知,给美国自己也带来了灾难?

苏联解体给美国带来的第一个灾难,你可能想象不到,那就是九·一一事件。

说到这个,必须从1991年苏联答应美国取消对古巴和阿富汗的援助开始。此前,苏联在阿富汗扶植了一个亲苏政府,但随着苏联政局动荡,再加上八·一九政变,苏联失去了推广意识形态的实力,美国便趁机提出,要苏联从1992年起停止对阿富汗亲苏政府的援助。失去了苏联政府的援助,当时的阿富汗亲苏政府很快就倒了台,使得阿富汗陷入了无政府状态。在军阀混战了好几年之后,塔利班攻入了阿富汗,掌握了政权,并建立了稳定的统治。塔利班虽然结束了阿富汗国内的混乱,却没有给美国带来同样的和平,相反,塔利班势力的扩大,给美国本土带来了九·一一事件这么一次自从珍珠港袭击以来最严重的创伤。不得不说,这是当年美国外交政策里一项谁都想不到的结果。

苏联解体给美国带来的第二个灾难性后果也在中东,那就是伊拉克战争。

我们前面说到,老布什为了连任总统,将苏联政局的戏剧性变化都归到了自己头上。既然美国成了冷战的最后赢家,是世界上唯一的一个超级大国,自然而然就把自己想成超级英雄一样,能力越大,责任越大,美国需要承担起新的任务,那就是和邪恶作斗争,维护全世界的自由,把民主带给全世界。这样一种思想,浦洛基称之为“帝国式的自大”。在后来几十年中,这种膨胀和自大深深贯彻到了美国国际政策中。有意思的是,把这种自大发挥得淋漓尽致的代表,是老布什的儿子小布什总统。他提出了单边主义的外交观点,其核心就是,美国作为冷战的胜利者,必须要在全球事务中起到主导作用,也必须防止任何美国的潜在竞争对手,必要的时候可以采取先发制人的策略。

在这样一种思想的指导下,美军入侵伊拉克,寻找所谓的大规模杀伤性武器,并把萨达姆赶下台,宣称要把民主带入中东,改变穆斯林世界。可惜的是,现实生活不是漫画,超级英雄的每一次亮相并不必然带给世界秩序以和平,这场旷日持久的战争,不仅对伊拉克造成了巨大的灾难,也给美国的国力和声誉造成了极大的伤害。所以浦洛基犀利地指出:通往伊拉克战争的道路始于1991年。在那个时候,领导人狡猾的竞选策略,迎合了民众的心态,使得美国对苏联这个竞争国失败的原因陷入了错觉之中。

说到这,这本书的内容就聊得差不多了,下面来简单总结一下为你分享的内容。

首先,我们讲到了老布什为了赢得选举、连任总统,将苏联解体说成是美国赢得冷战的结果,而事实上,冷战结束和苏联解体虽然相关联,却是不同的两回事。冷战在1989年就已经结束了,美苏甚至还达成协议,计划削减双方的核武器,因此在苏联发生内部危机时,美国希望苏联能够维持下去,因为一个统一的苏联能够更好地集中管控核武器。

其次,我们说到了本书的核心观点:俄罗斯和乌克兰无法接受继续在一个国家的框架下面共事,决定成立一个新的政治结构,那就是独立国家联合体,这样一种事态的发展导致其他共和国纷纷追随独联体,脱离苏联。俄罗斯和乌克兰的政治精英们都认为,各自成为主权国家,而不是捆绑在苏联帝国的框架内,更有利于各自的发展。

最后我们讲到了,苏联的解体以及美国对苏联解体的误读,给美国和中东带来了九·一一事件和伊拉克战争这样的恶果。美国奉行的单边主义外交政策,是自以为是冷战胜利者这样一种思维的产物,而追根究底,美国搞错了竞争国失败的原因。

以上就是这本书的主要内容。基于最新发现的史料,这本书提出的解释可以说颠覆了大多数人的认知。其中最不走寻常路的一点,就是弱化美国在苏联解体中的作用,强调苏联内部的矛盾冲突。

这样一种解释很有新意,并且作为专业的历史学著作,这个解释中每个关键的论断都有史料支撑,比如说访谈了身处事件核心的乌克兰高官,引用美国方面接到苏联解体消息时的电话记录,等等,因此从技术性的角度可以说是很严谨的。但这个解释的问题在于,苏联的内部问题和美苏争霸并不是两个相互独立的事件,相反,苏联内部的斗争,深受来自美国方面压力的影响。如果说戈尔巴乔夫的改革引起的政治斗争导致了政变,把叶利钦送上了权力的高峰,而乌克兰方面又因为不能接受与叶利钦合作,进而决定退出联盟导致苏联解体,这一整个链条都是符合历史真相的话,那么顺着这个链条再往上追溯,戈尔巴乔夫的改革一开始就是为了应对苏联经济被美苏军备竞赛拖垮这样一个恶果,美国的影响是避不开的。

当然,作者事先声明这本书聚焦苏联解体前五个月的历史,巧妙地回避了更长的历史时段里的因果关系,只是这样一来,说这短短几个月内发生的各种偶然性极强的事件才是苏联解体的真正原因,这样一种观点虽然新奇,却显得不那么有说服力了。可以说,这本书将苏联解体的直接原因,或者说导火索,分析得十分透彻,但论到更深层的原因,恐怕还要把这一重大事件放在更长的时间段里来看,才能理解得更全面。

撰稿:苗博特 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.老布什为了赢得选举、连任总统,将苏联解体说成是美国赢得冷战的结果,而事实上,冷战在苏联解体前就结束了。

2.俄罗斯和乌克兰无法接受在一个国家下共事,决定成立独立国家联合体,其他共和国纷纷追随,苏联解体。

3.这本书聚焦苏联解体前五个月的历史,观点虽然新奇,但若想要讨论苏联解体的深层原因,还要在更长的时间段里来看。