《大国的兴衰》 李筠工作室解读

《大国的兴衰》| 李筠工作室解读

关于作者

这本书的作者肯尼迪是英国人,他在牛津大学获得博士学位后,长年任教于美国耶鲁大学,还做过英国皇家历史学会的会长。他写这本书,就是想一次性解释清楚,1500年到2000年这五百年来,各大强国为什么会兴盛,又为什么会衰落。

关于本书

本书出版于1987年,那个时候,美国总统里根的任期即将结束,美苏争霸正处于决战阶段。在这个背景下,这本研究大国兴衰的书,一面世就轰动了政坛和学术界,很快登上畅销书榜,先后被翻译成二十多种语言,备受全球瞩目。

核心内容

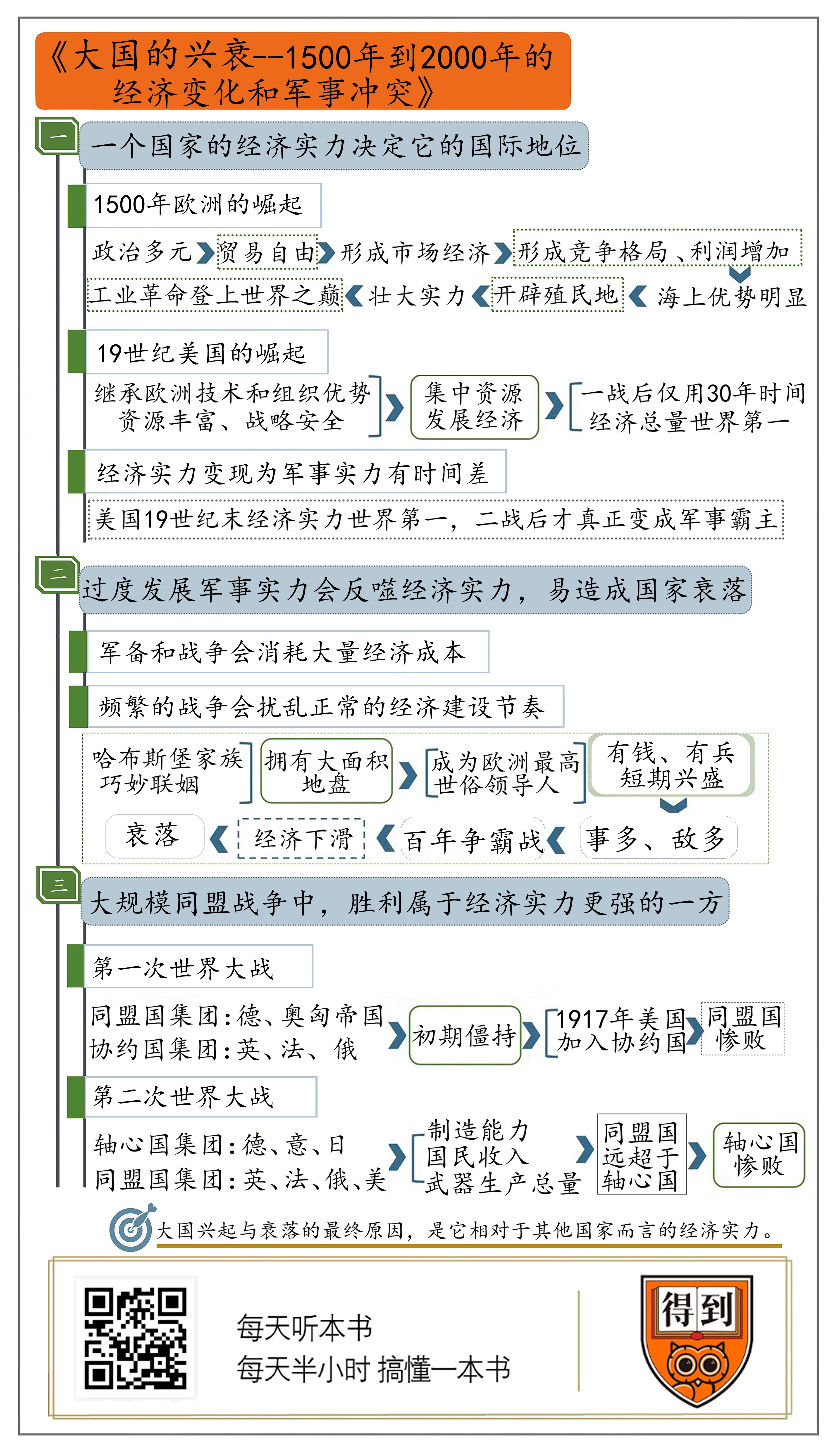

对于大国兴衰的原因,学界有很多复杂的解释。这本书的特别之处,在于它给出了一个简洁明了的答案,一句话:大国兴起与衰落的最终原因,是它相对于其他国家而言的经济实力。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的书是《大国的兴衰》。这本书还有一个副标题,叫“1500年到2000年的经济变化和军事冲突”。关于这五百年来的大国兴衰原因,有很多复杂的解释。这本书的特别之处,在于它给出了一个简洁明了的答案,一句话:大国兴起与衰落的最终原因,是它相对于其他国家而言的经济实力。结论虽然简洁,但背后的关系很复杂,下面就让我来为你仔细说说。

2006年央视推出了纪录片《大国的崛起》,一时间,“大国崛起”成了全民关心的话题。其实这个主题在历史学当中一直都很热门,本书的作者保罗·肯尼迪,就是在一个关键时期抓住了这个热门话题。本书出版于1987年,那个时候,美国总统里根的任期即将结束,美苏争霸正处于决战阶段。在这个背景下,这本研究大国兴衰的书,一面世就轰动了政坛和学术界,很快登上畅销书榜,先后被翻译成二十多种语言,备受全球瞩目。

这本书的作者肯尼迪是英国人,他在牛津大学获得博士学位后,长年任教于美国耶鲁大学,还做过英国皇家历史学会的会长。他写这本书,就是想一次性解释清楚,1500年到2000年这五百年来,各大强国为什么会兴盛,又为什么会衰落。

提起国家兴衰的历史分析,你会想到什么?军事家的战略才华、政治家的丰功伟绩、外交家的纵横捭阖、发明家的奇思妙想、实业家的百年公司……这本书把它们全部推到了幕后,取而代之的是大量冷冰冰的表格,写满了军队建设、经济发展、产业变革的数字。这样的故事可能不会那么刺激,不过,它带你看的都是大场面,都是几十年、上百年大国之间的大博弈。本书讲了很多战争,特别是大国联合起来打的持久大战,它们往往是不同历史阶段之间的分水岭。在战争背后,本书会跟你仔细分析获胜的一方占据了什么样的经济优势,落败的一方处于什么样的经济劣势。不过,它并不是一部战争史或经济史,它的重点是战争和经济之间的战略关系,这是我最想把本书推荐给你的理由。

战争和经济的战略关系,如果概括成一句话,那就是我开头跟你说的那个结论:大国兴起或衰落的最终原因在于,它相对于其他国家而言的经济实力。这里需要特别注意的是实力的相对性。也就是说,自己有多富、有多少军队,是一回事,但更重要的是和谁比。目前世界上有两百多个国家,称得上大国的也就十个左右。这本书对中国来说是一把钥匙,可以帮助我们从大国力量对比的角度来理解世界,成为指导未来国家战略的重要参考。

本书有五十多万字,涉及的国家很多,我们只能挑重点讲。如果你对英国、法国、美国、德国的兴衰感兴趣,可以去我的课程《西方史纲50讲》里找线索,也可以去听徐弃郁老师的课程《英国简史》《美国简史》和《德国简史》。为了解读这本书,我为你抓取了它的三个核心命题:

第一个核心命题是,一个国家与其他大国经济实力的对比,决定了它在国际体系中的地位,这部分我们以欧洲和美国的先后崛起为例;

第二个核心命题就是,过度发展的军事实力会反噬经济实力,造成国家的衰落,我们用哈布斯堡帝国为什么没能称霸欧洲做例子来解释;

第三个核心命题是,在大规模的同盟战争中,胜利仍然属于经济实力更强的一方,我们主要看一下人类历史上规模最大的两次同盟战争——第一和第二次世界大战。

接下来,我就分三个部分,依次为你讲讲本书的这三个核心命题,看看在肯尼迪眼中,大国兴衰的背后有着怎样的奥秘。

先来看第一个核心命题,一个国家与其他大国的经济实力对比,决定了它在国际体系中的地位。我们熟悉的各种世界史作品都在讲,1500年以后,欧洲逐渐崛起,主宰了整个世界,直到19世纪末,美国后来居上,欧洲才走向衰落。历史看起来很简单,但背后的道理却未必人人都清楚。大国之间相对经济实力的变化,能帮我们一眼看到问题的最底层。

回到1500年,当时的欧洲并不是世界的中心。东方的一些大国,像奥斯曼帝国、莫卧儿帝国,还有正值明朝的中国,它们都拥有无穷的财富和庞大的军队,看起来它们才称得上真正的大国。相比之下,欧洲的劣势非常明显。它既不是土地最肥沃的地区,也不是人口最多的地区,政治上不统一,也没有大家共同承认的世俗领袖或者宗教领袖。在文化、数学、工程、航海和其他方面,也没有优势。很多发明,比如火药,都是从阿拉伯人和中国人那里学过来的。总之,在1500年,欧洲并没有显示出将要跃居世界之巅的样子。

然而,优点与缺点是可以相互转化的。东方大国强大的中央集权统治,和相对保守的文化取向,导致它们对商业贸易和私人资本极其厌恶。它们没有动力去改善自己的生产方式和武器装备,甚至还会限制或关闭海外贸易。相比之下,欧洲地理上的破碎性,导致了政治上的多元格局。西罗马帝国灭亡后,欧洲的政治地图一直由地方王国、贵族领主、城市,乃至部落组成,像一床五颜六色的被子。在这种背景下,任何政治势力想要压制经济和贸易的发展,都是很困难的。商人们就算在一个地方受到打压,也总是可以在别的地方找到愿意容忍他们的君主。因为对商业不友好,不仅意味着国家自断财路,还意味着加强对手的实力。

结果就是,欧洲大部分国家逐渐不同程度地发展起了市场经济,它们之间你追我赶,形成了非常积极的竞争格局。国家为工商业提供了良好的国内秩序和公正的法律制度,并且从不断增长的贸易利润中获得了大量收入。传统的恩怨加上经济的竞争,让欧洲各国的生存压力远大于那些享有经济和军事垄断地位的东方大国。欧洲各国必须为了生存而展开竞争,竞争不仅有经济方面,也有军事方面,欧洲各国的军事装备竞赛,也不得不走向螺旋式上升的轨道。相比于其他地方,武器技术、造船技术、组织技术的快速发展,使欧洲各国开始拥有海上优势。它们争相向外开辟殖民地、控制贸易线路,以便获取更多的利润,壮大本国的实力,以应对更大强度的竞争。从具体数据就可以看出,这种由国家间竞争引发的贸易增长,速度简直快如闪电。在1510年至1550年间,横跨大西洋的贸易额增加了7倍,1550年到1610年又增加了2倍。不断加剧的经济和军事竞争,又反过来要求科学和技术知识不断上升。

接下来,欧洲18世纪开始的工业革命进一步拉大了东西方的经济实力差距,没有卷入国家间竞争的东方大国似乎都在沉睡,不仅武器装备停留在传统阶段,经济也仍然停留在传统经济。比如1736年,英国人的炼铁厂开始蓬勃发展时,中国河南和河北的鼓风炉和炼焦炉却被完全废弃了,直到20世纪才恢复生产。工业革命完成之后,整个欧洲的工业产量占到全世界的一半以上。如果说工业革命前,东方大国们凭借庞大的疆域和众多的人口,在经济总量上还占据领先地位,那么,工业革命就让欧洲迅速超越了东方大国,这些庞大的传统农业国家在欧洲工业国家面前,变得不堪一击。一个典型的例证是,19世纪末发生在非洲苏丹的恩图曼战役中,英军使用马克沁机枪,只用了半个上午就杀死了苏丹的11000名士兵,英军自己却只损失了48人。火力上的差距与工业生产率的差距一样,说明欧洲国家和落后国家所拥有的物力资源已经相差多个数量级。欧洲正是凭借在国家间竞争中发展起来的军事、经济、技术和组织优势,登上了世界的巅峰。

说完了欧洲国家的崛起,我们还要谈一谈它的衰落。欧洲的衰落,表面看起来是发生在两次世界大战之后,但实际上从经济实力的变化来看就知道,早在一战之前,欧洲已经丧失了领先地位,是美国的崛起,彻底改变了欧洲称霸世界的格局。

美国的建国历史虽然短暂,但发展极其迅猛。英、法等国的殖民活动,很早就把欧洲先进的技术与制度带到了北美。可以说,曾经使欧洲崛起的技术和组织优势,都被美国人顺利地继承下来。而且,美国幅员广阔,自然资源丰富,位置又远离欧洲大陆,战略上看非常安全。美国无须像欧洲各国那样面临激烈的国家间军事竞争,可以把资源集中起来发展经济。对比一下陆军的数量,就能看出,当欧洲大国们数百年如一日地相互血战、枕戈待旦,美国却在闷声发大财:1860年,美国在内战之前,有陆军26000人,同时期的俄国有陆军80万,法国有60万,奥地利有30万,连重点发展海军的英国,陆军也接近35万。1865年,美国内战一结束,工业革命就迅速推开,只用了三十年左右的时间,经济总量就成了世界第一。1880年,英国在世界制造业生产总量中占比22.9%,那正是大英帝国的霸权达到巅峰的时刻。到了1913年,英国就只占世界制造业生产总量的13.6%了,同时期,法国的制造业占世界总量的6.1%,奥匈帝国占4.1%,德国占14.8%,而美国则达到了32%,也就是说,美国的产量几乎相当于英、法、德、奥匈帝国四国的总和。1914年,美国产煤4.55亿吨,远远超过英国的2.92亿吨和德国的2.77亿吨,同时,美国还是全世界最大的产油国,钢产量几乎与其他4国(德国、英国、俄国、法国)持平,汽车产量和汽车拥有量比全世界其他国家的总量还多。了解了美国的经济总量和欧洲各大国经济总量的对比,美国加入一战和二战能够导致战略态势的重大变化就不足为奇了。

从美国崛起和称霸世界的例子,很明显就能看出本书所讲的经济实力的基础性地位。除此之外,本书作者肯尼迪,还特别提醒我们注意一个有趣的现象,就是一个国家的经济实力和军事实力,不是同步上升或同步下降的,经济实力不会立刻变现为军事实力,二者之间常常存在一个时间差。就像我们刚才讲的美国,早在19世纪末它的经济实力就已经是世界第一了,但它真正变成军事霸主却是二战之后,这个经济和军事实力之间的时间差,就有几十年之久。造成这种时间差的原因很多,其中很重要一点就是,一个经济上正在发展的国家,很想变得更富有,就不愿花大量的钱在军备上。但是,这个时间差也不会持续太久,因为,国家在经济上发展到一定程度之后,就不得不发展自身的军事实力,保护贸易扩张、海外投资利益等,都离不开强大的军事后盾。

这部分我们讲了欧洲在近代崛起、称霸世界,后来被美国取代的故事,这些令人眼花缭乱的兴衰沉浮,背后都是很清晰的相对经济实力的变化。所以说,从长线来看,一个大国在国际体系中的地位,取决于它与其他大国的经济实力对比,这就是本书要告诉我们的第一个核心命题。

刚才我们已经讲了,一个国家的经济实力达到一定程度的时候,就不得不发展自己的军事实力,在一定限度之内,这种军事实力不但可以维护经济利益,而且可以带动经济的发展。这是大国崛起的路径,那么这些繁盛一时的大国,又为什么会走向衰落呢?作者肯尼迪向我们展示的大量历史案例和数据表明,一个国家如果过分发展军事实力,追求对外扩张和发动大规模的战争,那么军事会反噬经济,最终导致国家的衰落。这就是我们要讲的第二个核心命题。这个道理其实很简单,一方面,军备和战争会消耗大量的经济成本;另一方面,频繁的战争会扰乱正常的经济建设节奏。可是,历史上很多国家偏偏就是掉进了这个陷阱,无法自拔。16-17世纪差点称霸欧洲最后却功亏一篑的哈布斯堡王朝,就是一个典型例子。

16世纪,通过巧妙的联姻,哈布斯堡家族同时拥有了西班牙和奥地利,以及匈牙利、波希米亚、那不勒斯等等很多地盘,从直布罗陀到匈牙利,从西西里岛阿姆斯特丹,面积超过了欧洲的任何国家。他们家还设法当上了神圣罗马帝国的皇帝,名义上是欧洲最高的世俗领导人,约有四分之一的欧洲人口居住在他们的领地上。他们有多个来源的税收,有欧洲两个最富饶的贸易地区——意大利各城市和低地国家,还有从美洲殖民地交来的税款,和墨西哥的巨型银矿。此外,西班牙创建的步兵三联方阵还是欧洲战场上最有效率的部队。哈布斯堡帝国真是要钱有钱,要兵有兵。

然而,哈布斯堡帝国要管的事情太多了,要打的敌人太多了,要保卫的战线也太多了。它继承了很多领地,也就继承了很多敌人。军队虽然英勇善战,却疲于奔命,要保卫本土,要驻守北非、西西里和意大利,还要守卫新大陆和荷兰。今天同法国翻脸,明天又和奥斯曼帝国打仗,有时,甚至在三条战线上同时作战。在这样的严峻形势下,哈布斯堡的统治者们却没有重视发展国家的经济实力。帝国不鼓励贸易,只顾着收钱;帝国支持反宗教改革运动和许多教派战争,宗教和军事力量非常兴盛,商人、农民、手工业者的地位却江河日下。聪明的资本家都去谋求教会的庇护或者贵族的头衔了,自然也就没有形成一个奋发有为的资产阶级。帝国经济的现代化始终磕磕绊绊,有技术的工匠始终很缺乏,制造业不发达,哪怕轻工业品都主要依靠从外国进口。帝国为了战争采取各种权宜之计收钱,大量增加赋税,出售特权、垄断权、专卖权,甚至干脆直接没收私人从美洲运来的货物与银子。各个领地也竞相效仿,甚至它们之间也征收关税,商业备受打击。总而言之,哈布斯堡帝国的军事和经济之间的关系是掠夺性的,用中国的老话来说就是“竭泽而渔”。

哈布斯堡帝国争夺欧洲霸权的战争,持续了一百四十多年。高额的战争费用,完全强加于一个经济上无法负担的社会。因此,虽然它的衰落在1640年战争失败的时候才充分显现,但衰落的命运却早在百年前就注定了。

好,这部分我们以哈布斯堡王朝为例,分析了导致历史上的大国走向衰落的陷阱。军事优势会带来国家的短期兴盛,但长久来看,如果过分发展军事实力,经济建设没有跟上,那么军事实力就会反噬经济实力,大国便由此衰落了。

当然,历史的经验告诉我们,衰落的大国并不会平静地等死,自救的办法往往是结成军事同盟,期待在同盟战争中改变力量对比。五百年来,欧洲列强之间的战争几乎都是同盟战争,两国单挑、其他国家一概袖手旁观的事情从来没有出现过。那么,同盟战争就能打破“经济实力是军事实力的基础”这个规律吗?不能。下面我们就来谈谈这本书第三个核心命题:在大规模的同盟战争中,胜利仍然是属于经济实力更强的一方。

你可能会提醒我,一些天才的军事家如何以弱胜强、以少胜多、以一己之力改变了历史的走向。如果战争只是发生在两个国家之间,或者说战争持续的时间很短,军事才能也许是非常重要的。不过,如果战争发生在由多个国家组成的联盟之间,变成了一场难熬的大战,那最后一定会变成对双方经济实力的考验。本书就花了很大篇幅讨论拿破仑和反法同盟之间的战争,拿破仑确实是杰出的军事统帅和英明的政治家,但以法国以一国之力对抗整个欧洲,长期来看是无法持续的。我现在想跟你讨论的例子,是人类历史上规模最大的两次同盟战争,也就是两次世界大战。

先看第一次世界大战。最初交战的双方,一方是德国与奥匈帝国等组成的同盟国集团,另一方是包括英国、法国和俄国等的协约国集团。粗略来看,双方经济实力基本接近,协约国略微有一些优势。比如,在战争爆发前的1913年,双方的工业制成品占全球的百分比,前者是19.2%,后者是27.9%;煤炭的消耗量,前者是2.36亿吨,后者是3.12亿吨;钢产量,前者是2000万吨,后者是1700万吨。战争初期的僵持状态,客观地反映了这种实力上的对等。

等到1917年美国宣布参战,加入协约国一方时,平衡就被彻底打破了。要知道美国一国的工业制成品占全球百分比,就是德国的2倍多。两个集团的钢产量之比,变成了44.1对20.2,煤炭消耗量变成了798.8比236.4。此外,美国还生产了整个世界粮食出口额一半的粮食,这些粮食大多被运往协约国。最后到1919年时,协约国动员起来的总兵力,达到了4000万人,而同盟国只有2500万人。如果没有盟国的及时支援,法国和奥匈帝国在1916年各自遭到惨重损失之后,就很难再继续坚持下去。除了美国,几乎所有的参战国最后都不是在打,而是在耗,耗到对手倒下。实际上,结盟制度本身就让战争不可能迅速分出胜负,它决定了战争的长期性,也就决定了胜利将属于经济实力占优的一方,或者说更耗得起的一方。

一战是这样,再看第二次世界大战。一方是德、意、日组成的轴心国集团,另一方是英、法、俄、美等国组成的同盟国集团。虽然德国和日本各自的实力相比一战时都有很大的扩张,但轴心国、同盟国双方的经济实力根本不成比例。就算我们把早早失败的法国归给德国一边,同盟国的制造能力也是轴心国的2倍以上,国民收入是3倍以上。军迷们都知道,纳粹德国在二战初期横扫欧洲的利器是闪电战。闪电战的核心,是发挥大规模飞机、坦克和机械化部队的速度优势。到了战争后期,德国闪电战的威力大大下降,根本的原因就是对手们拥有了更多的飞机和坦克。1943到1944年,美国每5分钟就生产出1架飞机,每天就生产出1艘船。1941年到1943年,美国的武器生产增长了8倍之多。结果就是到了1943年,同盟国的武器生产总量是轴心国的3倍多。

尽管直到战争的最后几个月,德国军队还能够在东、西两个战场发动漂亮的战术反攻,但他们还是被同盟国占绝对优势的火力群击退了。到了1945年,几千架英、美轰炸机每天轰炸德国,数百万苏联红军随时准备冲进柏林和维也纳,这些都是双方实力差距的真实反映。用丘吉尔的话说,赢得战争所要做的,只不过是正确运用这一压倒性优势。

这部分,我们重点分析了两场同盟战争中双方的实力对比,发现 “经济实力是军事实力的基础”这个规律,不仅存在于国家之间的军事对抗,而且同盟战争也无法打破这一规律,可以说,战争比拼的就是经济。

好,到这里,这本书的核心内容就讲完了。我用三个部分,依次为你解读了本书的三个核心命题。

第一部分,我们借欧洲各国和美国相继崛起的例子,揭示了大国兴盛的根本原因。一个大国在国际体系中的地位,取决于它与其他大国经济实力的对比。与此同时,我们也注意到了一个国家的经济实力与军事实力,二者之间存在一个时间差。

第二部分,我们通过分析哈布斯堡帝国的命运,揭示了大国走向衰落的原因。一个国家如果过分发展军事实力,追求对外扩张和发动大规模的战争,那么军事会反噬经济,最终导致国家的衰落。

第三部分,展示了人类历史上规模最大的两次同盟战争,也就是两次世界大战中双方的力量对比情况,对比表明,在同盟战争中,胜利仍然是属于经济实力更强的一方。

最后,我想跟你分享我看完这本书之后,对中国发展的一点个人看法。从这部《大国的兴衰》来看中国,我们可能需要谨慎地保护和维系而不是滥用国家的经济实力,需要在国家间竞争中通过平衡经济实力和军事实力,来改变自身与他国的力量对比,需要在盟友的寻求中重视那些高质量的国家。

撰稿:李筠工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.大国兴起或衰落的最终原因在于,它相对于其他国家而言的经济实力。

2.古代东方大国强大的中央集权统治,和相对保守的文化取向,导致它们对商业贸易和私人资本极其厌恶。它们没有动力去改善自己的生产方式和武器装备,甚至还会限制或关闭海外贸易。相比之下,欧洲地理上的破碎性,导致了政治上的多元格局。

3.一个国家如果过分发展军事实力,追求对外扩张和发动大规模的战争,那么军事会反噬经济,最终导致国家的衰落。