《大唐谜案》 蒋爱花解读

《大唐谜案》| 蒋爱花解读

你好,欢迎每天听本书。我是中央民族大学历史文化学院的蒋爱花。今天为你介绍的书是《大唐谜案》。

大唐是很多中国人引以为傲的时代,如果中国古代历史有一个记忆的中心,这个中心或许就是大唐盛世。炫目的宫殿、华丽的服饰、高耸的造像、敦煌的飞天……各种符号堆砌出一幅生生不息、流光溢彩的画卷。大唐不只有“颜值”,作为横亘在人类文明史上的现象级存在,唐朝有许多内在的特质值得我们深入认识。

过去我们讲唐朝,更多关注的是它辉煌的诗歌成就、惊心动魄的政治事件。其实唐代的法律制度同样值得我们关注。但你不用担心,这并不是一本枯燥、深奥的法学研究专著,正如题目《大唐谜案》,这本书是从一个个有趣的案例出发,带你了解意义非凡的唐代的法律实践和社会文化。这本书共分为20章,内容涉及唐代名人逸闻、小人物的民事与刑事案件、唐传奇中的法律故事。从“谜案”的角度走入大唐,就像是拿到了一个个切片,能直观、生动、真实地感受那段历史。

介绍一下我自己,我在中央民族大学历史文化学院长期做隋唐史研究,而且曾在央视《法律讲堂(文史版)》主讲“从唐代历史看法文化”专题。由于历史上并没有唐代案例集之类的作品传世,所以对于有关案件的原始史料搜集并不容易,只好依托流传至今的正史、笔记小说、诗词、壁画、敦煌文书等,从纷繁的史书缝隙中找到一些细节,然后抽丝剥茧还原案件真相。搜集史料的跨度时间特别长,有十余年之久,最终有了今天《大唐谜案》这本书。

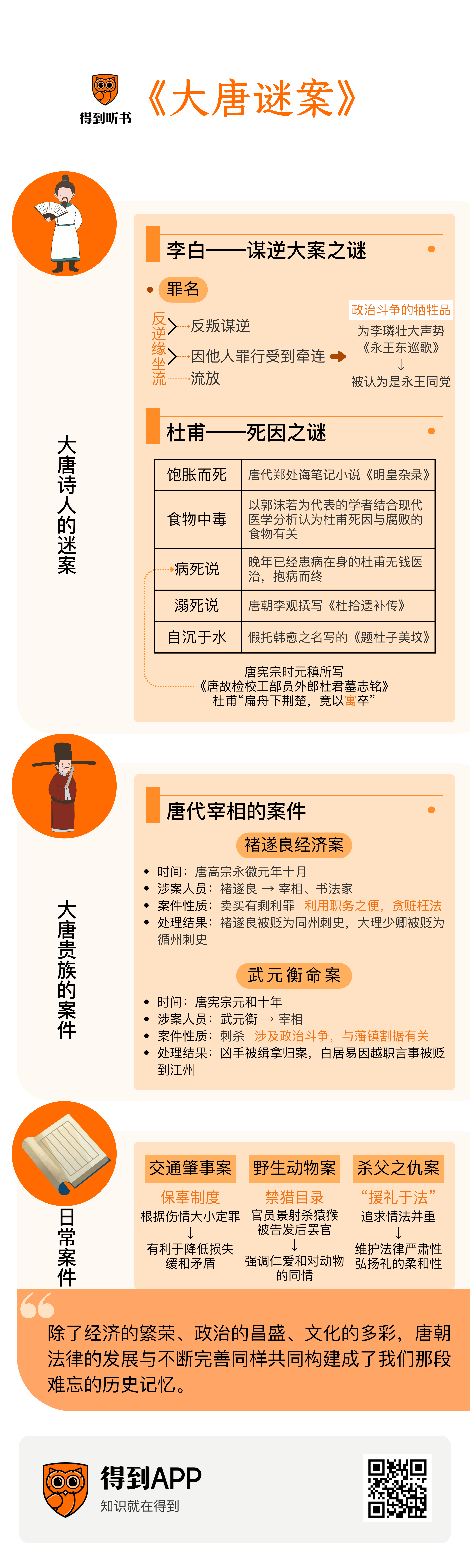

今天我们就以一个个谜案为线索,带你亲临唐代的案件现场。我们先从李白和杜甫这两位大明星讲起,然后讲到唐代社会顶层的宰相经济大案与喋血街头案,最后讲到唐代普通人的各类案件。我们会发现,案子不仅是故事,从文明的角度看它是唐代法律史的组成部分,从个体的角度看,它又是一场场改写生命历程的转折瞬间。

我们先从李白的一桩大案讲起。

我们对李白的认知,多半停留在那些脍炙人口的诗句当中。欣赏他豪爽狂放、才华横溢、洒脱不羁的个性之余,很少有人关注李白所犯过的罪。真实的李白,他的命运远没有诗文中那么潇洒。如果问诗仙李白一生受到的最大打击是什么,答案一定是晚年被“长流夜郎”,甚至差一点儿被判“谋逆之罪”。这谋逆之罪属于古代“十恶不赦”的大罪,是要掉脑袋的。这是怎么回事呢?

话说,安史之乱爆发后,唐玄宗匆忙逃到了四川,当了多年太子的李亨在长安失守一个月后,在长安西北方向的灵武即位,他就是唐肃宗。唐肃宗在西北,太上皇唐玄宗在西南,国家一片动乱。这时,在东南方向,相当于今天湖北一带,发生了永王李璘“谋乱”江东的事情。作为新上任的皇帝,唐肃宗对亲如手足的兄弟谋乱特别在意,毕竟当年李世民“玄武门之变”人尽皆知,有时手足不仅是兄弟,也可能变成敌人。一介书生李白就因为这个事情受到牵连,最终被流放。

唐代的刑法分为五种:笞、杖、徒、流、死,即打板子、打棍子、服劳役、遭流放和判死刑,严重程度不断加重。李白被流放,而且是被流放夜郎,这属于唐代比较重的一种流放刑罚,名为“加役流”,就是先流放三千里,然后戴着刑具在官方监视下服劳三年役。“加役流”是死刑的替代刑,仅次于死刑,可见当时大唐官方认为李白所犯之罪有多么重。

一直以来都有人为李白鸣不平。因为李白在永王李璘幕府中只有一个月的时间,职责是“侍笔黄金台,传觞青玉案”。“侍笔”是写写稿子之类的文案工作,“传觞”指的是传传酒杯。李白的迷弟杜甫曾经写过一首诗《天末怀李白》:“凉风起天末,君子意如何?鸿雁几时到,江湖秋水多。文章憎命达,魑魅喜人过。应共冤魂语,投诗赠汨罗。”在这首诗中,杜甫设想了李白于深秋时节遭到流放的悲惨场景,认为李白遭流放是被冤枉的。

我们不禁要问:李白不懂战术,对于永王谋逆一事,他实际能起多大的作用呢?获了那么重的罪,是被抓到别的把柄了吗?还有,李白的案子有个蹊跷的地方,他首次获罪是在浔阳,也就是今天江西九江,没过多久因为朋友相助就被释放了,但后来再次遭流放,唐肃宗为什么出尔反尔?

下面我们看案件的审理过程。

在永王李璘所谓谋反的案子中,李白被抓到的把柄很简单,就是他撰写过一组为李璘壮大声势的诗歌。这组诗歌叫《永王东巡歌》:“永王正月东出师,天子遥分龙虎旗。”开头的两句证据确凿,永王正月出师,永王的军队旗帜是龙虎旗。在唐肃宗看来,李白明明就是李璘的同党嘛。

根据唐律的规定,如何给李白定罪呢?

首先要弄清“谋反”的定义。《唐律疏议·名例律》写道:“谋反,谓谋危社稷。”意思是策划动摇皇帝统治,企图图谋不轨的行为。《唐律疏议·贼盗律》第248条规定,谋反不仅包括明目张胆的谋反,哪怕是谋反未遂,只要讨论过兵马之事,或者做了一些妖言惑众的事情,不仅本人被严惩,连父母妻妾子女都会遭到流放三千里的处罚,财产没收。如果情节特别严重,谋大逆的话,则处以绞刑。在君主专制时代,对于“谋反”罪的认定范围极其宽泛,条件极其严格。

我们发现,李白的获罪与政治形势有关,在国乱之际,他不幸卷入了一场政治事件。李璘本来是遵从父亲唐玄宗之命拥兵南下,却被哥哥唐肃宗所猜忌,使得这逐渐演变成一场不遵皇命的割据行为。永王称兵仅仅两月就失败了,除了永王和儿子丧了命,家属与幕僚也受到了严厉处罚。李白这个对永王谋反起不到多大作用的诗人,很不幸成为政治斗争的牺牲品,获得了一个“反逆缘坐流”的罪名,这个罪名很小众,现在已经没有这样的法律词汇,所谓“反逆”就是反叛谋逆,“缘坐”是指他因他人罪行而受到牵连,最后的“流”就是流放,是李白最终遭受的处罚。

罪名定了“反逆缘坐流”,李白也确实按照刑罚的要求向夜郎出发。李白一生都很天真,他心思单纯对当局抱有极大的幻想,在判决流放过程中,一直期待着朝廷下达的赦令。《全唐文》收录了乾元元年至上元元年,也就是758年—760年这三年间的全部赦文,在这几次大赦的名单中,始终没有李白的名字。李白一次次满怀希望,一次次心情失落,所以他在诗中发起了牢骚,说自己点儿背,“遇恩不沾”。李白在《赠江夏韦太守良宰》一诗中写道,“传闻赦书至”,可见他对于赦免早有耳闻,这首诗的写作时间是上元元年的闰四月。

听到这里,你可能会感叹唐代法律的严苛,以及李白命运的不幸。但如果我们查看史料,或者阅读李白的诗歌,你会发现,犯了重罪的李白并没有失去自由,反而在服刑的过程中赏玩山水,与各地官员饮酒赋诗。

这不得不说唐律中“以德配天,明德慎罚”的司法理念了。从李白慢悠悠地赶往服刑地来看,这反映了唐朝法律文化的开放性。这种开放性是吸收了“德”与“礼”的理念,即“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,德与礼的关系是相辅相成、相得益彰。在任何时候,名气都是一把双刃剑,李白作为名人,在没有太多证据的情况下被定罪、遭流放,是因为名气大,而在流放途中受到一些照顾也是沾了自身名气的光。

《大唐谜案》这本书关注了三桩李白的谜案,李白的妻子之谜、李白离奇死亡之谜,刚才讲的谋逆大案算是对李白影响最深的事情了。

与李白齐名的杜甫也有不少谜题留到今天,其中最大的谜团是他的死因。杜甫是怎么死的?流传最广的说法是杜甫因“饱胀而死”,也就是杜甫是被撑死的,这样的死因放在任何一个人身上都是尴尬的事情。下面我们就断一断这桩案子。

一千多年来,学界针对杜甫的死因提出了五种说法。

第一种说法是刚才讲的饱胀而死。大历五年冬,饿了很久的杜甫忽然猛吃一顿,杜甫客死船上,时年59岁。这种说法最早出现在唐代郑处诲编撰的笔记小说《明皇杂录》中。

第二种说法也跟吃有关,是食物中毒而死。这是近现代,以郭沫若为代表的学者结合现代医学的分析认为杜甫的死因与腐败的食物有关。

第三种是病死说。晚年的杜甫穷困潦倒,长期一个人独居在南方。最终在大历五年,也就是770年,已经患病在身的杜甫无钱医治,抱病而终。

还有一种是溺死说。这种说法出自以唐朝李观的名义撰写的《杜拾遗补传》,书中提到杜甫在湖南耒阳一带,为江水溺死。

第五种说法是自沉于水,最早源于一篇假托韩愈之名写的诗文《题杜子美坟》,作者猜想“三贤同归一水”,这里“三贤”指的是:屈原、李白、杜甫,他们都死在了同一条河里。

真相到底是什么呢?

这个问题一直争论不休,真假难辨。但是有一点是大家公认的,那就是杜甫的身体状况一直不太好。在他四十多岁的时候,已经是白发苍苍,身体虚弱,看起来像是一位年过半百的老人。根据史料中的蛛丝马迹,杜甫的死因能够揭示出来吗?

在学术研究中,我们往往秉持“当时人记当时事,相对权威”的原则。关于杜甫死因最早最可靠的史料,当然要数唐宪宗时元稹所写的《唐故检校工部员外郎杜君墓志铭》,这篇墓志铭是杜甫的孙子杜嗣业拜托诗人元稹所写。可能限于墓志的体例“为死者避讳”的原因,没有直接写清杜甫的死因,但元稹也给我们留下了一个小线索,文中记载了杜甫“扁舟下荆楚,竟以寓卒”的句子,这个“寓”字很关键,寓即指居处、住所之意。所以,最有可能的情况是,杜甫久卧病榻,因病而亡。至于饱胀而死的说法,可能是来自民间的误传。越是声名卓著的人物,越容易成为街谈巷议的重点,他们的故事由传说变成了传奇。

诗人是唐代最耀眼的明星,最受人关注,但回到唐代,这是个贵族社会,唐代的高级官员多是贵族出身,在我们的想象中,古代贵族更容易游离在法律之外,唐代的情况也是这样吗?

我们讲两件唐代宰相的案件,一位是唐高宗时期的宰相、著名书法家褚遂良的经济案;另外一位是唐宪宗时期的宰相武元衡的命案。

唐高宗永徽元年十月,负责纪律检查工作的监察御史弹劾了中书令褚遂良,中书令是正三品,属于宰相之职。当朝宰相被弹劾自然是一件引人议论的大事。

事情倒是很简单,褚遂良用明显低于市场的价格买了他人的宅地,获取了不当利益,按照唐律,这属于“卖买有剩利罪”,也就是通过买卖来牟利的行为。而且这种不是单纯的市场行为,因为卖房子的人是他的手下,他叫史诃耽,时任中书省译语人,即专职翻译官。我想你一定意识到了,褚遂良这是在利用职务之便,贪赃枉法。

根据唐代法律,犯“贪赃罪”的人最低“笞五十”,就是打五十板子,最高流放三千里。唐代负责审理案件的机构叫大理寺,负责审案的大理寺丞判处褚遂良“罚铜二十斤”,免于刑事处罚。这已经是轻判了,但褚遂良毕竟是宰相,面子上挂不住,对结果还不满意。大理寺的二把手大理少卿跟褚遂良关系不错,他于是想办法,找法律的漏洞,为褚遂良开脱。这位大理少卿提出,在本次交易中,房屋售价是由官方估定的,不存在问题,应判褚遂良无罪。补充一个信息,唐代的交易行为是被朝廷严格控制的,交易的时间、地点、价格都有规定,市场化的交易那是宋代以后才逐渐出现的。

但是,大理寺的一把手大理寺丞执法严明,他发现了大理少卿辩词中的问题,反驳道:官市确实是由政府确定价格,但褚遂良与史诃耽两位官员是私下进行的个人交易,怎么能用官方估价呢?通常来说,受到官方定价格约束的只是“官市”,而私人交易这是灰色交易,不受“官市”的约束,大理少卿无疑是在偷换概念。

因为这个案件广受关注,最后堂堂宰相褚遂良被贬为同州刺史,大理少卿也因为“附下罔上、断罪失误”而被贬为循州刺史。好像这件高官贪腐案、司法官员徇私舞弊案获得了比较公平的判决,但仔细看,同样是被贬,同州在今天陕西渭南,离长安不远,而循州相当于今天广东惠州、河源、汕尾一带,在唐代是非常遥远落后的地方。

直接当事人被贬得近,间接当事人被贬得远,这还是因为唐代是个贵族社会,毕竟褚遂良是元老,唐高宗只是暂时将他调离朝堂,这样做既给褚遂良留了面子,又可以一定程度上敲打褚遂良。至于褚遂良的党羽,那位当初的大理少卿,高宗处理起来就毫不手软了。

与被贬的褚遂良相比,另外一位宰相的遭遇悲惨得多,下面我们再看一件唐代宰相的命案。

一百多年后,唐宪宗元和十年的一天,长安城天色微明,报时的晨钟刚刚敲过,大唐帝国的宰相武元衡骑着马行进,目的地是大明宫。武元衡等几十人刚走出靖安坊东门,就听到昏暗的路边传出一声低呼:“灭烛!”此刻,宰相府的侍卫所带的灯笼被暗处飞来的箭矢射中,数名仆人也被射倒。隐蔽在暗处的黑影扑了上来,其中有几人与武元衡的侍从卫士格斗,一人扑向武元衡,武元衡被刺身亡。他的得力助手、极力主张平定割据势力的裴度也被埋伏着的刺客击中,失血过多的裴度跌进了路边的水沟,通过装死勉强躲过了一劫。

这次刺杀案件,有一位目击者,就是我们熟悉的白居易。他上朝时亲眼看到武元衡遇刺时的惨状,于是义愤填膺地紧急上奏皇帝,要求尽快缉捕凶手,以告慰宰相武元衡的在天之灵。虽然白居易仗义执言,但他的建议不受欢迎,其他大臣认为白居易在“越职言事”,他的职务是小小的太子左赞善大夫,这是属于辅佐太子的闲职。还有人上奏唐宪宗,要求罢免白居易。宪宗皇帝此刻没有闲心来对付这些文人,随便找了个理由将白居易贬去江州,也就是今天江西九江。这也是白居易“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”的写作背景。

回到宰相命案,这个案件的审理过程一波三折,中间甚至还误杀了几个人,但最终依旧将所有凶手缉拿归案。对比前面的褚遂良经济案,我们看到,唐代的政治能很大程度影响司法。这件宰相命案背后仍然是政治。前面说到,唐宪宗没空理会白居易的事情,他在忙什么呢?唐宪宗即位是“安史之乱”结束40多年后的事情了,这时的大唐有个顽疾,藩镇割据非常严重,地方节度使不听朝廷管理。唐宪宗为了改变这个局面,开始了遏制藩镇势力的削藩战争,结果引发了地方藩镇势力的不安,大唐宰相喋血街头就是地方节度使策划的一场命案。但唐宪宗面对压力,他没有退缩,而是下定决心维护了中央政府的权威,当然这个过程非常艰难,但也造就了“元和中兴”的良好局面,也算是为唐朝续了命。

刚才两个案件,一件政治引发的案件、一件政治干预司法的案件,面对贵族,唐代法律看似力不从心,这是中国古代历史的通病,如果展开唐代社会更开阔的图景,唐代法律世界同样有不少令我们惊叹和佩服的地方。

如今的日常案件中,大大小小的交通事故占了不少比重,其实1200年前的唐朝已经在处理类似案件了。

唐代宝应元年,也就是762年,前面讲的唐玄宗、唐肃宗、李白都是这年过世的。西州高昌城,发生了一起严重的交通事故:一辆车失控,撞伤了两个孩子。当然这里的车不是汽车,而是牛车。事故地点在高昌,今天的新疆吐鲁番,作为边疆地区,唐朝法律的执行情况如何呢?

出土于新疆吐鲁番阿斯塔那第509号墓的《唐宝应元年(762)六月康失芬行车伤人案卷》给了我们答案。在这份卷宗上,写明了这起交通事故的来龙去脉,详细记录了判案过程、审判结果,每一环节都按照“程限”,也就是法定的办案日期进行,完全符合唐代官方规定的判案流程。

在卷子的末尾,肇事方表示:“情愿保辜,将医药看待。如不差身死,请求准法科断。”意思是,他愿意为两个受伤的孩子积极治疗,如果受伤的孩子中任何一个不幸身亡,官府可按法律处罚自己。这里提到了一个我们并不熟悉的词“保辜”,这是指古代在发生了人身伤害案件后,根据伤情的大小来为伤害人定罪量刑的制度。保辜制度始于西周,唐代以后不断修改完善。这项制度有利于伤害人将自己造成的损失降到最低限度,同时通过伤害方为受害方寻医问药提供主动帮助,可以一定程度上缓和双方矛盾,类似于现在的积极赔偿、获得谅解。

如果说交通肇事案件很多人还能想到,接下来这个案件一定会让我们佩服唐代人的法律观念。

咱们看一件杀害野生动物的案子。《全唐文》中有这样一个案例:一位叫“景”的官员,某一天泛舟江上,正在游览三峡。“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,常有猿猴在两岸鸣叫。不过,景是一个武官,见到悬崖峭壁上活跃的猿猴便张弓搭箭,结果一只猿猴应声而倒,一片秀色风光瞬间浸染在血色中。景的行为很快被告发,他射出的箭镞带走了猿猴的性命,也带走了自己的官爵。杀死一只猴子就被罢官,唐朝的法律这么严格吗?

根照《唐律疏议》第26卷《杂律》“占山野陂湖利”规定,侵占山野陂湖之利者,应“杖六十”。唐朝各任皇帝均有禁猎之目录,猿猴属于山中的动物资源,在禁猎范围内。被免了官的景很不服气,心想:我可是朝廷命官,难道杀伤一只猿猴就要被罢官吗?紧接着,他提起上诉,反对在他看来荒谬的判决。

对于复审案件,官方十分重视。复审判词写道:“虽同养由之妙,终致桓公之黜,于人则事乖亲爱,在兽则理切肝肠。”什么意思呢?“养由之妙”说的是春秋神射手养由基的故事。他能百步穿杨、箭无虚发。“桓公之黜”讲的是桓温征讨蜀地途中,路过三峡,有个士兵带走了猿猴的幼崽,猴子母亲沿着长江追赶上百里,最终跳上幼崽所在的船只,气绝身亡。人们剖开它的肚子,竟发现肠子断成了数节。桓温听说后大怒,将这个士兵贬黜。这是两个令人动容的典故。从人伦来说,随意射杀动物有违仁爱;对兽类而言则是痛断肝肠。文末,审案官员向景发出了有力质问:“彼或可伤,此何辞黜?”猿猴能被随意射杀,为什么你就不能被罢免呢?最终,景的上诉被驳回。

《全唐文》中的这个故事寥寥数语将前因后果交代清楚,感人至深。你看,唐代的判决文书除了清晰外,还富有几分文艺气息,富有道义温情。看了这有典故、有伦理、有逻辑的判词,哪怕再铁石心肠的人,也会甘愿服法吧。

我们再看一件命案,这个案子涉及一个古代的经典命题,杀父之仇怎么报?

武则天时期,发生了一件震惊朝野的大案,一位姓赵的御史在执行公务的途中被驿站的驿夫残忍杀害。案件在当时引起轰动,朝堂之上,争论不休。杀死赵御史的人叫徐元庆,他交代:“我做驿夫不是为了养家糊口,唯一的目的就是瞅准时机杀死这个姓赵的。为了今天,我已经隐忍很久了!”原来,这位赵御史曾经做过县尉,在任上时处死过一个人,这个人正是徐元庆的父亲。徐元庆为了给父亲报仇,处心积虑地伪装成驿站的服务生。

在清晰的案件线索和证据面前,这个案子并不复杂。没想到的是,案子在审理环节,法官产生了巨大的意见分歧。当时的大臣、著名诗人陈子昂给出了一个处理意见:徐元庆蓄意杀人,案情清楚,“国有国法、家有家规”,按照法律规定,自然应该处以极刑。但是,徐元庆原本是为父报仇,符合儒家强调的“孝道”,情有可原。如果只是简单地放了嫌疑人,“擅自报仇”容易被其他人效仿。陈子昂建议先杀了徐元庆,体现国家“以正王法”的态度,然后再以官方的名义旌表他的“孝道”。陈子昂针对这个案子写就的《〈复仇议〉状》因为文采斐然,成为经典名篇,被记载在陈子昂传记中。事已至此,应该画上一个圆满的句号了,但是百年之后,这个案子翻案了。

柳宗元在唐宪宗时期曾经担任礼部员外郎,从职责上来说,礼法冲突的案子属于柳宗元主管的领域。柳宗元认真研究了徐元庆杀赵御史的案件,发现了判词中的破绽。赵御史处死徐元庆的父亲是不是合法,这才是案件发生的前提条件:如果徐元庆的父亲犯错在先,被合理正当地处死,那么作为子女就不应该报仇,徐元庆本人应当被处死;如果徐元庆的父亲是被冤杀的,那么赵御史属于虐杀无辜,徐元庆无法通过正当的途径获得正义,转而处心积虑地报复杀人,这种行为是“守礼而行义”,徐元庆不应该被处死。

通过杀父之仇案,我们发现唐代的法律条文是开放的,具有“援礼入法”的特点。当情法冲突、礼法冲突时,既不以法伤情,又不以情掩法,并重情法,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,司法实践中既维护法律的严肃性,又弘扬了礼的柔和性,唐代司法的精细程度窥见一斑。

时间关系,这本《大唐谜案》就介绍到这里。

今天我们介绍了不少唐代的案件,最后,我们跳出具体的案情,从人类文明的高空看一下唐代的法律。

西方著名哲学家卢梭曾说过:“一个法律完备的国家,一定是一个幸福感较高的国家。”在唐代,一度稳定的政治、繁荣的经济以及在中原与边疆文化融合过程中,法律作为上层建筑继承以往传统精髓的同时,也结合当时的社会现状有了新的创举。比如前面讲的“1200年前的交通肇事案”中,我们可以看到法律的温暖,一起发生在唐代边疆的交通事故,案发后,法官的处理速度非常及时,案件审理时也出现了类似于现代社会的积极赔偿、庭前调解,给违法犯罪人一次补救的机会。可以说,法律在稳定社会秩序的同时,也提高了人们的幸福感。难怪英国著名历史学家汤因比曾经说过,如果让他再活一次,他会选择生活在公元七世纪的中国。

政治、经济、文化、法律,对于一个文明国家来说缺一不可。在古代中国发展史上,唐代无疑是浓墨重彩的一笔。除了政治的昌盛、经济的繁荣、文化的多彩,法律的发展与不断完善同样共同建成了我们那段难忘的历史记忆。

以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查看我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《大唐谜案》已经上线得到电子书,感兴趣的话,欢迎阅读。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.唐代的刑法分为五种:笞、杖、徒、流、死,即打板子、打棍子、服劳役、遭流放和判死刑,严厉程度不断加重。

2.唐律有一司法理念是“以德配天,明德慎罚”。德与礼的关系是相辅相成、相得益彰,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。