《大历史视野》 曲飞工作室解读

《大历史视野》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者肯·沃尔夫,是美国的历史学教授,他的研究范围涉及欧洲民族主义、史料编纂学、知识的历史等领域,涉猎广泛。

关于本书

这本《大历史视野》,是一本以人物为线索的历史书,书中的每一章中都讲了两位来自不同国家,但又有一定相似之处的历史人物来作比对。通过这样的对比与评析,我们会获得一种跨越文明与国别的历史视野,这也就是这本书写作方式上的独到之处。

核心内容

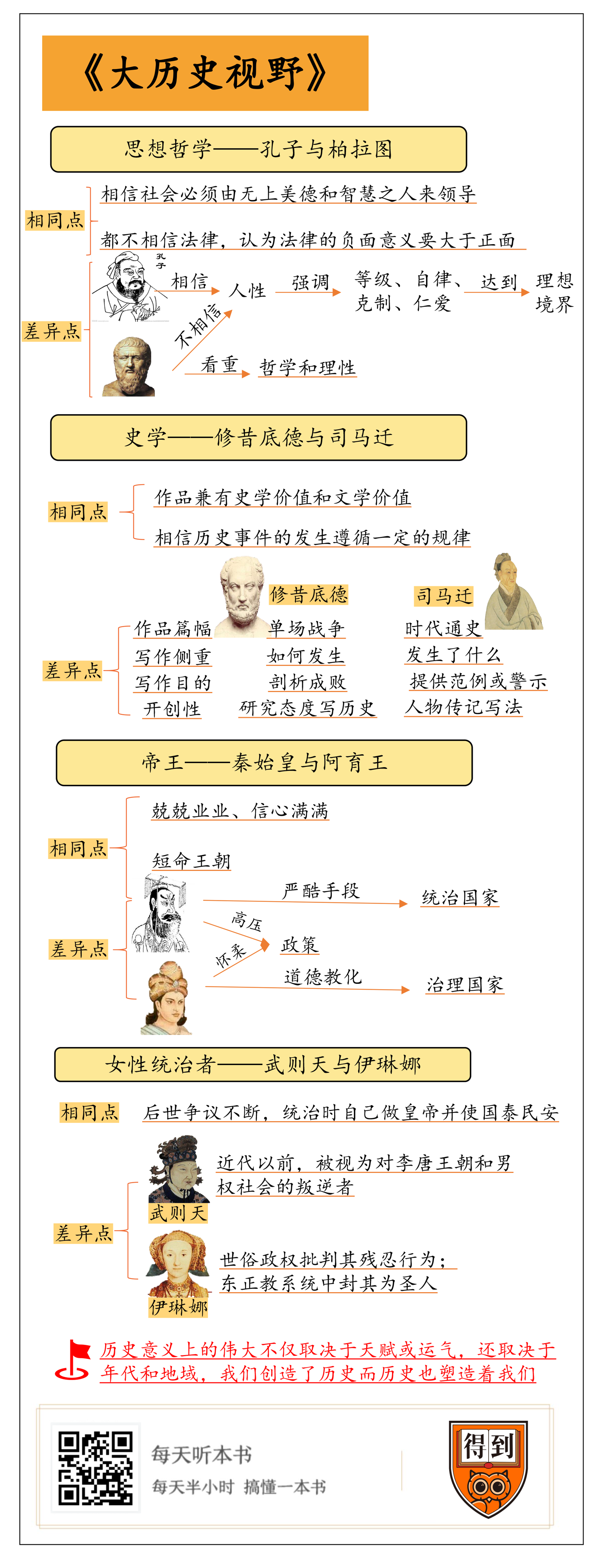

第一,哲学家孔子与柏拉图,都提倡道德和教育,但柏拉图着眼于教育出一个“哲人王”来领导社会,孔子则希望教化全社会,自觉服从一个以“礼”为最高原则的秩序;第二,历史学家司马迁与修昔底德,他们对历史写作的侧重点,一个在通过人物故事来为社会制定正面和反面的行为规范,一个试图用历史的成败得失来给国家决策层以提示;第三,帝王秦始皇与阿育王,秦始皇迷信武力与严刑峻法,阿育王希望用佛法的感化作用来维护统一,不过他们都失败了;第四,女皇武则天与伊琳娜,虽然有相似的背景、作为,但由于评价体系的不同,历史形象也大相径庭。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫作《大历史视野》。

世界各国的历史发展,虽然千差万别,但总会有一些相似的人物,在各自的历史中扮演着类似的角色,仿佛彼此的参照物。如果把他们的作为、境遇及对后世的影响对照来看,更可以见微知著,观察东西方历史不同的发展轨迹。比如,中国的“万世师表”孔子跟古希腊哲学家柏拉图,这两位老先生虽然相隔万里,但他们思想中却有很多有趣的相同之处,你知道是什么吗?再比如,《史记》的作者司马迁和古希腊的历史学家修昔底德,他们各自开创了什么样不同的历史写作模式,又如何影响了古代中西方不同的历史观?还有同一时代的秦始皇和印度的阿育王,如何看待他们的成败得失?中国的一代女皇武则天和拜占庭的女皇伊琳娜,又有哪些异同?

这本《大历史视野》,就是这样一本以人物为线索的历史书,书中的每一章中都讲了两位来自不同国家,但又有一定相似之处的历史人物来作对比。通过这样的对比与评析,我们会获得一种跨越文明与国别的历史视野。这也就是这本书写作方式上的独到之处。

本书的作者肯·沃尔夫,是美国的历史学教授,他的研究范围涉及欧洲民族主义、史料编纂学、知识的历史等领域,涉猎广泛,所以本书所选的人物,年代和国别跨度都很大。他一共选取了25组历史人物,从古巴比伦国王汉谟拉比和古代犹太人先知摩西,一直写到现代的黑人领袖马丁·路德·金和曼德拉。而对我们来说,最值得关注的还是涉及中国与外国历史人物比对的章节。从中,我们不但能够看到外国学者对中国的历史人物有什么样的认识和评价,更能把我们熟悉的人物和历史,放到整个人类历史的大视角下来看,看到更多不同的侧面。基于这个原则,我们就从书中挑选四组人物来讲,分别是哲学家孔子与柏拉图、历史学家司马迁与修昔底德,帝王秦始皇与阿育王,女皇武则天与伊琳娜。通过对这些或熟悉或陌生的中外人物的讲解与比对,我们会看到东西方历史上一些有趣而引人思考的异同。

下面我们就把这四组东西方的历史人物请出来,分别对照着来看一下。

第一个要对比的,是中西方两位思想哲学领域的大宗师:中国的孔子和希腊的柏拉图。

德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯提出过一个概念,叫“轴心时代”。他认为公元前800年至公元前200年间,中国、印度、西亚、欧洲等地区,都发生了文化突破现象,诞生了很多影响后世的思想、哲学、宗教领域的伟人。中国的诸子百家和希腊的哲学家扎堆出现,基本都在这个时间段之内。孔子生于公元前551年,柏拉图生于公元前427年。虽然他们之间相隔了一百多年,但从对东西方两大文明的影响来看,这二位放在一起来比较,还是很合适的。

那这二位有哪些异同呢?我们先来看他们思想中相同的地方。首先,他们都相信,一个好的社会必须由具有无上美德和智慧的人来领导,因为绝对的道德真理是存在的。比如每天听本书讲过柏拉图的代表作《理想国》,在这本书里他提出一个著名的设想:哲人王。柏拉图认为只有哲学家掌握政权才是人类的出路。

其次,他们两人都不相信法律,认为法律的负面意义要大于正面。比如孔子,虽然表达过对法律的尊重,但比起法律,他更推崇的是“礼”,认为法的最高境界是使人人都自觉遵从于“礼”,达到“使无讼乎”的境界。也就是说,没有法律纠纷。

这里我们可以补充一个书里没有提到的,孔子生平有名的典故,就是“晋铸刑鼎”事件。晋国铸造了一个鼎,把法律条文刻在鼎身上。孔子就强烈反对,认为宣传法律条文,就会削弱国民对贵族和官吏的尊敬,破坏了贵族和平民之间彼此守序的理想状态。这个事件在之后两千多年里被反复解读,究竟孔子反对的是公示法律条文这件事,还是反对法律的具体内容?这个问题始终没人能说清,但从这件事可以看出,孔子是反对把法作为社会基石的。至于柏拉图,法律在他眼中,也并非解决社会问题的最佳选择,而只是在“哲人王”模式无法实现的情况下,一个退而求其次的备选项而已,这个我们在后面还会讲到。

最后,非常巧合的,两个人也都不支持民主自治政府。孔子理想的社会,是由君主秩序主导的,而柏拉图的“哲人王”构想,也是偏向精英制或君主制的。

但是他们之间的差异也是存在的,孔子认为所有人的本质上是善的,或者说,经过教化后可以成为善的,也就是说,“善”可以是内在的、自发的。而柏拉图却认为,大多数人太容易被暴君或者自身的贪欲所欺骗,所以,他们需要受到控制。这种控制必须是外来的,如果不是来自他们那些接受过良好教育的“更高贵”的同族,就是来自法律。

孔子和柏拉图都相信,教育对培养一个明智的统治阶级是非常重要的。孔子相信教育本身就可以完成这个任务,但是柏拉图认为除了教育之外,这个所谓的“统治阶级”保持血统的纯粹也非常重要。

尽管孔子明白社会统治者大部分都是贵族,但是他并不认为只有贵族才是具备美德的人。相反,他认为只要接受过良好的教育,任何人都可以具备成为统治者所需的智慧。可柏拉图并没有这么乐观,他始终认为,某一部分人是不可能拥有智慧的,而拥有智慧的那部分人应该成为“护卫者”来管理城邦。

柏拉图理想中的“哲人王”,要比孔子设想的“君子”,拥有更高的教育程度。他认为这一阶级必须保持绝对的理性,从小接受哲学的训练,避免接触文学、戏剧以及诗歌,因为这些都包含着幻想成分,柏拉图觉得它们不靠谱。

柏拉图的“哲人王”的概念得到了后世很多学者们的抨击,他们觉得柏拉图在鼓吹一个封闭的等级制度,甚至到了极权主义的地步,而不是像孔子那样,宣扬更为开放的、人人都能成为“君子”的政治体系。

但是这些指控都是误解柏拉图了。柏拉图理想中的“哲人王”是确实懂得真理和正义的人。但是,这样的“哲人王”未免太理想化了,他永远正确,是神一般的存在。然而,上哪里去寻找这样的人?于是到了晚年,柏拉图也意识到自己过于理想化,在晚期的作品《政治家篇》里修正了观点。他建议说,比起依赖“哲人王”这样绝对正确的领导者,也许人们依赖法律会更好一些。

怎么理解柏拉图对法律这种前后矛盾的态度呢?其实,我们可以理解为,柏拉图把法律看成“一种必要的恶”:它并不是最理想的方案,但是一个更切实可行的方案,它可能让人不太舒服,但是没有它又不行。

比较孔子和柏拉图的这个章节,在原书中被命名为“一部分真正善良的人”。这就是作者眼中,孔子与柏拉图世界观的最大区别,孔子相信人内心的善良,并且在此基础上,强调等级、自律、克制和仁爱,认为可以通过这些,达到一个理想的境界。而柏拉图对人性缺乏信心,更看重通过后天教育来获得的哲学和理性,这也是因为古希腊文明更看重世界的客观性,而不像东方文明一样,寄希望于用道德来改造世界。

孔子和柏拉图分别站在东西方文明的源头,他们的思想对东西方人的世界观产生了深远的影响。孔子的学说,可以说直到近代以前,都是中国人最主流的价值观,而柏拉图对西方的影响,没有孔子对东方的影响这么大。因为除了古希腊文明,西方文明后来又融入了古罗马、希伯来、日耳曼等诸多文明的元素。

第二组比对,咱们来说说两位史学家,修昔底德和司马迁。

我想,作者之所以把这二位拿来比较,是因为他们分别开创了东西方历史书写的范例,并进而影响了东西方不同的历史观。

司马迁咱们都知道,写了《史记》。他生于公元前145年,在公元前86年去世。修昔底德比他早出生了大约三百年,他的代表作是《伯罗奔尼撒战争史》。这是关于古希腊历史的一本经典,也是第一手的权威著作,说的是希腊两大城邦,雅典和斯巴达争夺最高权力的故事。修昔底德认为这场大战是希腊历史上最伟大的一场战争,于是他不仅用非常戏剧的手法描述了这场战争,还对战争中的政治力量进行了透彻的分析。这本书我们每天听本书栏目也讲过,非常值得一听。

司马迁和修昔底德,他们都不是各自国家最早的历史写作者。在中国,司马迁之前已经有《左传》等历史书;在希腊,也有希罗多德的《历史》,这本书要早于修昔底德。但是《史记》和《伯罗奔尼撒战争史》对东西方的历史写作,还是产生了极大的示范作用,影响了东西方历史写作的模式,甚至历史观。所以,这二位堪称是中国和西方历史学界的两大宗师。

我们来比较一下司马迁和修昔底德。先说他们的个人经历。他们两个人的命运都很坎坷,修昔底德在伯罗奔尼撒战争早期曾是雅典的将军,在输了一场战役之后,被放逐了20年;而司马迁,大家都知道,他被处以宫刑。

再来说说两人的写作。在怎样让历史书更有可读性这个问题上,司马迁和修昔底德的态度有点相似。两人都希望保存下伟人们的丰功伟绩,他们都热衷于自己写对话,再把他们塞进角色的嘴巴里去。修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》里曾经谈到过他的写作方法,他说他引用的一些演说词,因为时间久远,已经很难记得了,所以他的方法是一方面尽量保持接近原话的大意,“同时使演说者说出他认为每个场合要求他们说出的话来。”言下之意就是说,他的历史写作有一定的主观发挥成分。

而司马迁虽然没明说,但你看看《史记》里的一些细节,比如秦始皇死后,赵高、李斯商量“沙丘之谋”。这种没有第三个人在场,当事人又没有记载留存的绝密对话,司马迁是怎么能写得这么生动的?那显然也是有想象和演绎的成分了。这种追求表现效果的写法,让两人的作品都同时兼具了极高的文学价值,引人入胜。

另外,这两个人对超自然力量都不怎么感兴趣。希罗多德的《历史》里多次写到神,但修昔底德却基本没有写过,司马迁也同样。还有他们都喜欢做道德评判。最后在历史观上,两个人都相信历史事件的发生不是随随便便的,必定是遵循一定的规律。

虽然有这么多共同点,司马迁和修昔底德的差别也同样明显。从作品篇幅上看,《史记》是一部长达52万6千字的作品,篇幅是修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》的四倍。《史记》记述了从传说中中国第一个朝代到作者生活时代的通史,以具体的人物为载体,用精彩的故事塑造了一个个生动的形象;而修昔底德专注于记述伯罗奔尼撒战争史这一件事,把这场“大战”视为希腊历史上最重要的事。在他看来,这场大战不仅是对希腊控制权的争夺,也是一场对立政治体系之间的战争,是民主制的雅典与寡头制的斯巴达之间的体制之争。尤其难得的是,作为雅典人的修昔底德没有预设立场,而是尽可能以中立客观的视角,分析正确或错误使用政治力量,会如何影响城邦的兴亡。

在写作的侧重上,中国史书强调的是“发生了什么”,而希腊史学家们既想探究发生了什么,又想知道发生的原因。在写作的目的方面,本书中把这个章节命名为“以史为鉴”,也就是说,他认为司马迁和修昔底德都希望通过展示历史来传达某种道德教化,而修昔底德的着眼点是宏观层面的,把力气花在了剖析得失成败上,试图寻找某种普遍性的规律。用本书作者的话来说,修昔底德“给出的道德教化是针对政治领袖而言的。”而司马迁很大程度上是通过记述历史人物的生活,来提供一种范例或是警示,传递针对每个人的道德教化。在作者看来,这是司马迁与这位希腊同行最大的不同。

司马迁和修昔底德,分别开创了东西方历史书写的范例。《史记》以人物传记为主的写法,影响了后代的中国史书,特别是历朝历代的“正史”。作为《二十四史》的第一部,《史记》开创的套路,在之后两千多年中基本都被沿用了下来。而修昔底德这种用“研究”的态度来写历史的思路,也对今天的西方历史学产生着影响。

第三组要请出的,是两位著名的帝王:中国的秦始皇和印度的阿育王。

阿育王是秦始皇的同时代人,他生于公元前291年,在公元前232年去世。他继承了一个多样化的大帝国,试图用一种“虔诚之法”使帝国站住脚跟,并取得了一定的成功。秦始皇生于公元前259年,比阿育王小三十几岁。跟阿育王相反,秦始皇拒绝了当时统治者奉为准则的一套道德规范,他建立了中国历史上第一个帝国。

阿育王登基的时候,印度在文化、社会和经济上都非常活跃与丰富多彩,再加上阿育王强大的中央政府,使得印度成为当时极少的强盛文明。

印度文化原本就千姿百态,但是这也是他们的弊端所在,因为这种多样性不仅是由种族和语言的多样性造成的,也是由种姓制度造成的。种姓制度将人分为四大类,婆罗门、刹帝利、吠陀和首陀罗,每一种种姓之下都被进一步划分出几百种亚种种姓。超越种姓的婚姻是不合法的,每个人都被规定了一个不得逾越的位置,这是印度社会的主要矛盾来源,甚至直到今天还影响着印度社会。

阿育王是反对种姓制度的,特别是在公元前262年,发生了羯陵迦血战。这场战役中,大约十万人惨遭屠杀,另外又有十万人遭到放逐。这场战役在阿育王心中激起了巨变,于是他在战后皈依佛教,并在有生之年积极通过发布诫令,或者周游国土来向臣民们宣扬佛法,他要通过佛教来完成帝国意识形态上的统一,从此之后他再也没有参与任何大规模的战役。

我们再来说说秦始皇。关于他的事迹,我们都已经很了解了,而我们感兴趣的是,作者作为一位外国作家,他是怎么看待秦始皇的。

作者注意到了秦始皇作为历史人物的三个特点。第一,是他的挨骂。但作者也注意到了,他之所以挨骂,是因为秦朝之后中国掌握话语权的是儒家,而秦始皇对儒家的思想并不信任,还搞过焚书坑儒,所以秦始皇成了历代儒家知识分子唾骂的对象。第二,是秦始皇的功绩。这个当然就是统一中国了,而且不光是政治上的,还包括技术上的。比如度量衡,使中国这么一个大国实现统一,在技术上成为一种可能。第三是秦始皇的奢侈,修长城、修陵墓,都动用了上百万的人力。

秦始皇的严酷统治,并没持续太久,中国古代的知识分子都认为,这是由于秦朝没有推行仁义之道。而在印度,阿育王几乎是另一个典型,他的后半生试图用佛法的感化力量来维持国家的统一。

对此,作者的评价很有意思,他把秦始皇和阿育王比作醋和蜜,“醋”指秦始皇的严酷手段,“蜜”指的是阿育王的怀柔政策。然而无论是醋还是蜜,如果固持一端,都是无法成功的。这或许说明,在古代的技术条件下,如果要成功统治一个大国,不能单纯依靠一种手段,无论高压政策或是道德教化。

在秦始皇之后,汉王朝找到了解决之道,就是秦始皇式的集权体制、严刑峻法与稳定、柔化社会的儒家礼制思想齐抓并举。这种手段,让中国在此后两千多年的大部分时间里,都能维系统一的局面。而印度没能解决这个问题,所以直到近代之前,始终处于分裂状态。当然这里还有印度的地理、气候条件等原因,这些跟本书的内容离得比较远,我们就不多探讨了。

第四组,我们来说一下东西方的两位女性统治者,她们就是武则天和伊琳娜。

中国第一位女皇帝是武则天,那么欧洲第一位女皇帝是谁呢?她就是拜占庭帝国、伊苏利亚王朝的末代皇帝,伊琳娜。

虽然很多书里把伊琳娜称为“女皇”或“伊琳女王”,但如果看希腊语的原文,她的称谓是“皇帝”,而不是“女皇”。因为伊琳娜采用的名号不是希腊语中的阴性词“女皇”,而是阳性词“皇帝”。光看这种有着男性强悍特征的做法,就知道她跟武则天有一比了。

我们先来了解一下这位“欧洲版的武则天”。伊琳娜生于雅典的贵族之家,天生丽质,16岁的时候就入选进宫,成为皇帝利奥四世的妻子。三年后,她为利奥四世生下唯一的儿子,就是后来的君士坦丁六世。利奥四世在公元780年去世,享年仅30岁,他的儿子君士坦丁六世继承了王位。这位小皇帝当时只有10岁,伊琳娜便以摄政皇太后的身份掌握了帝国的最高权力。伊琳娜的执政时间在公元780年到802年之间,她的主要功绩是恢复了基督教的圣像崇拜活动。

伊琳娜的丈夫利奥四世是一位虔诚的基督徒,因为基督教反对偶像崇拜,所以他坚决反对使用圣像,曾经发布严格的宗教法令,禁止使用圣像,这条法令被严格执行到公元780年利奥四世去世。伊琳娜当上摄政太后执掌大权,一反她丈夫的做法,恢复了圣像崇拜。因为她从小深受希腊古文化的影响。我们知道古希腊的雕像、绘画艺术都很发达,她早就习以为常,认为基督教的圣像崇拜活动是天经地义的,于是她决心恢复圣像崇拜。

公元787年,伊琳娜颁布法令,允许在教堂中使用圣像,但注明了此类塑像只可被用作“崇敬”,而非“崇拜”。僧侣们对此非常支持,奉伊琳娜为“支持基督的女皇”。

除此之外,伊琳娜还非常有耐心的运筹帷幄很多年,从自己儿子手中收走了所有的职权,并将它们分给了自己的宠信们。即便如此,她依然不满足,希望自己能成为真正的皇帝。到了797年的夏天,伊琳娜已经在积极着手策划推翻自己的儿子了。君士坦丁六世意识到了这一点,就立刻出逃。但是,他的母亲明显手腕更加强硬,很快就找到了出逃的皇帝。这位可怜的皇帝被伊琳娜残酷地挖去了双眼,从此再也不能执政了。伊琳娜女皇帝开始了自己的独裁,直到五年后她被叛军赶下台为止。

尽管历史学家们对伊琳娜口诛笔伐,但是她执政的最后五年却给国家带去了繁荣与和平。她资助艺术,兴建女修道院,并为慈善事业慷慨解囊。更重要的是,她通过降低进口税的方式为穷苦的臣民带去实实在在的帮助。据说,伊琳娜皇帝曾乘坐一辆由四匹白马拉着的黄金战车前去教堂,在途中,她向沿街排着队的穷人散发钱币。

而同时代的武则天的故事,大家都耳熟能详了。她掌管的唐帝国比伊琳娜的拜占庭帝国大许多,她掌权的时间也更长。作者之所以把这两位女皇对照来写,除了她们都是成功的女性统治者之外,还因为她们有三个共同点:

第一,她们虽然在后世都很有争议,但在她们统治的大部分时间内,都是国泰民安,国力强盛,她们赞助文学与艺术,尤其支持各自的宗教,伊琳娜支持基督教发展,武则天则大兴佛教。

第二,她们都曾为了获取权力,残忍对待自己的孩子。伊琳娜弄瞎并囚禁了自己的儿子君士坦丁六世,武则天则被认为杀死过三个亲生儿女。

第三,武则天和伊琳娜的相同之处还有,她们都决定亲自担任原本由男性才能担任的皇帝一职,并用自己的名字执政。而且,两个女人都表现出惊人的耐心。伊琳娜花了好几年时间悉心安排对儿子的驱逐,武则天也用了六年时间来策划实施王朝的更替。

在本章节的标题中,作者把武则天也比做“圣像破坏者”,这显然是指他打破了男性掌权称帝的传统。不过作者还指出,无论是伊琳娜还是武则天,都没有把自己看作女性的代言人,所以她们的出现虽然在男权社会是有革命意义的,但她们不能被看作是古代的女权主义者,她们只是想要为自己谋权,这一动机与男性并没有什么两样。

武则天在近代以前,一直都被视为李唐王朝和男权社会的叛逆者,这是中国皇权社会一元化思维的结果。而伊琳娜,虽然她的一些残忍作为被批判,但由于有功于教会,她在东正教系统当中,还被封为圣人。这就是欧洲历史上,世俗政权与教权两个思维维度下,不同的评判。

说完了武则天和伊琳娜,我们要讲的四组、八位历史人物,就都比对分析完了,我们现在再来回顾一下。

第一组,哲学家孔子与柏拉图。他们都提倡道德和教育,但柏拉图着眼于教育出一个“哲人王”来领导社会,孔子则希望教化全社会,自觉服从一个以“礼”为最高原则的秩序。

第二组,历史学家司马迁与修昔底德。他们对历史写作的侧重点,一个在通过人物故事来为社会制定正面和反面的行为规范,一个试图用历史的成败得失来给国家决策层以提示。

第三组,帝王秦始皇与阿育王。秦始皇迷信武力与严刑峻法,阿育王希望用佛法的感化作用来维护统一,不过他们都失败了。

第四组,女皇武则天与伊琳娜。虽然有相似的背景、作为,但由于评价体系的不同,历史形象也大相径庭。

《大历史视野》是一本通俗读物,并没有特别高深的内涵,但本书提供的跨文明、跨年代的人物对比,能带给我们更广阔的视野。不但让我们对历史人物的认识更全面立体,还可以以人物为切面,观察东西方历史不同的发展轨迹,思考这背后的原因。历史意义上的伟大不仅取决于我们具有怎样的天赋或者运气,还取决于我们所处的年代和地域。一些各方面条件都很相似的人,处在不同年代和国家,他们的境遇和作为,对历史的影响,都会截然不同。所以,我们创造了历史,而历史也塑造着我们。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳 转述:李璐

划重点

1.哲学家孔子和柏拉图都提倡道德和教育,但柏拉图希望教育出“哲人王”领导社会,孔子则希望教化全社会,自觉服从以“礼”为最高原则。

2.司马迁通过人物故事为社会制定正反面的行为规范,修昔底德用历史的成败得失给国家决策层以提示。

3.秦始皇迷信武力与严刑峻法,阿育王希望用佛法的感化作用来维护统一。

4.武则天和伊丽娜虽然有相似的背景、作为,但由于评价体系的不同,历史形象不一样。