《士大夫政治演生史稿》 卞恒沁解读

《士大夫政治演生史稿》| 卞恒沁解读

关于作者

阎步克,北京大学历史学系教授,博士生导师,北京大学人文学部副主任,教育部长江学者特聘教授,长期从事魏晋南北朝政治史领域的教学和科研。代表作包括《士大夫政治演生史稿》《察举制度变迁史稿》《从爵本位到官本位》《波峰与波谷》等。

关于本书

本书是阎步克先生的代表作,对士大夫群体在古代中国的演变过程进行了系统的梳理,并通过士大夫群体的活动,为读者展现了中国传统政治体制的独特性。了解了“士大夫”,就了解了中国传统政治体制的基本特征。

核心内容

第一,“士大夫”的内涵是什么?这个群体是怎样产生的?第二,“士大夫”这个群体是怎样在历史中演化的?第三,和世界其他文明相比,“士大夫”这个群体具有怎样的特色?这种特色对中华文明又产生了怎样的影响?

你好,欢迎每天听本书。

最近几年,有一些德高望重的前辈学者先后去世,各家媒体纷纷表示了对他们的悼念,有的媒体还评价他们是“最后的士大夫”。你可以去网上搜索一下“最后的士大夫”,会发现有很多前辈学者都获得过这个称号。

那你可能就会问了,“士大夫”到底是什么意思呢?

既然我们把学者比喻成士大夫,那么士大夫应该就是古代的文人学者吧?这种想法看上去很有道理,比如中国传统绘画当中有一种形式叫“文人画”,它其实还有一个更加正式的名字,叫“士大夫写意画”。它的主要特点,是用绘画来表现士大夫的内心世界。所以它并不追求绘画的形似,只看重画中的意境,这个意境就是士大夫个人才情的体现。你看,从文人画这件事就可以看出,文人和士大夫之间好像是可以画等号的。

但我再给你说个故事,这个问题好像就没有那么简单了。北宋王安石变法的时候,皇帝宋神宗曾经和老臣文彦博吵了起来。宋神宗说,王安石的新法对于士大夫或许有些不利,但对于百姓又有什么不利呢?你们为什么要反对新法呢?结果文彦博说了一句特别露骨的话:你是和我们士大夫一同治理天下,不是和百姓一起治理天下啊!意思就是说,你敢侵犯士大夫的利益,士大夫就不支持你了,那可就危险了。

你看,文彦博在这里说的“士大夫”,好像又不是说文人,而是说朝廷上的官员。因为只有官员,才可能和皇帝一起治理天下嘛。

说到这里你可能觉得有点奇怪了,那士大夫到底是文人还是官员呢?

今天给你讲述的这本书叫作《士大夫政治演生史稿》,书里就解答了“士大夫到底是什么”的问题。作者是当代史学大家阎步克先生,北京大学历史系教授。书名里的“演生”两个字是演出的演,生活的生,“演生”在这里就是演化的意思。这本书讲的是士大夫在古代中国的演化过程。

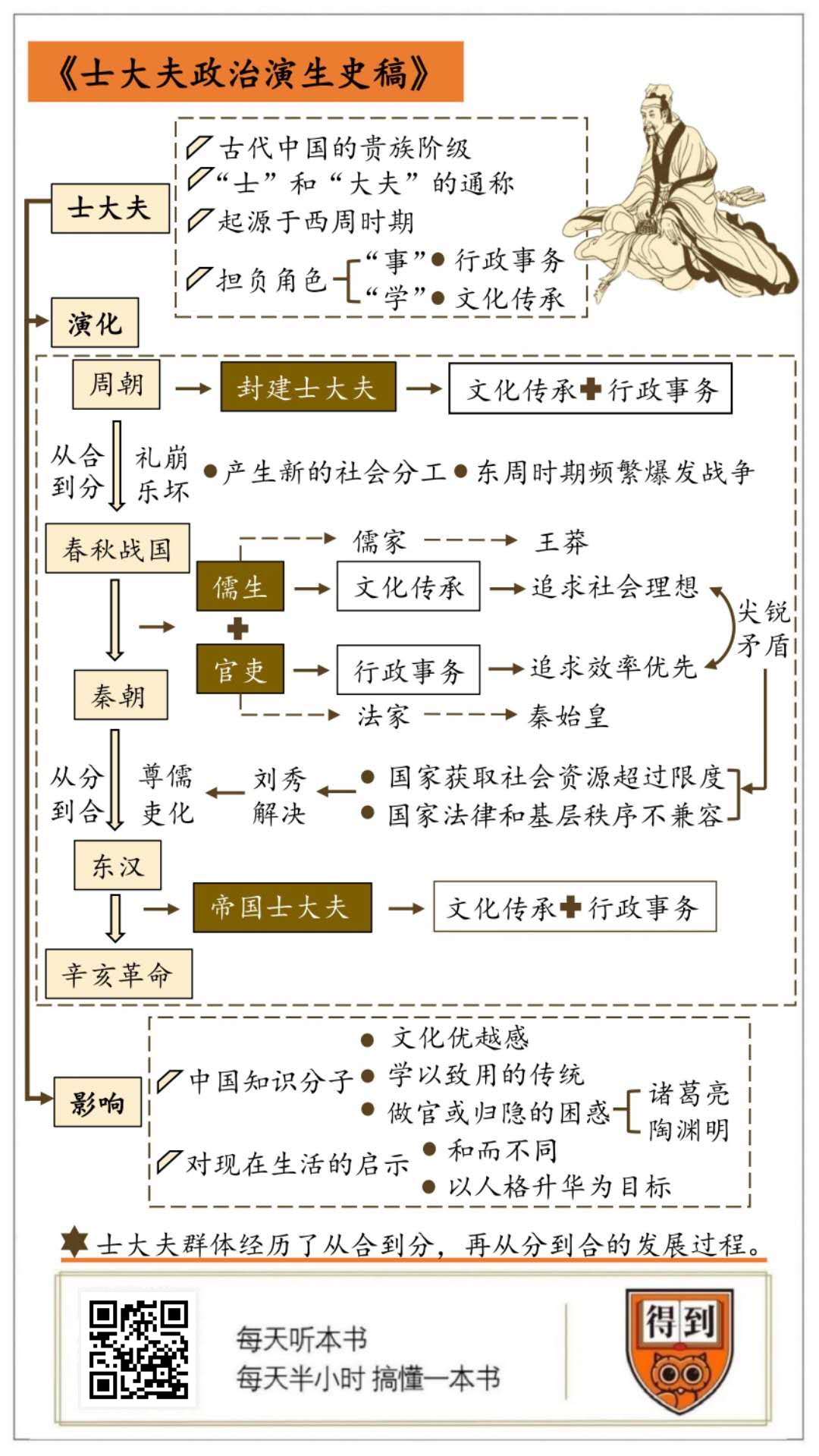

作者的核心观点是:士大夫是古代中国特有的一个群体,他们最大的特点叫作“一人分饰两角”:他们既是官员,又是文人;既是日常行政工作的承担者,又是儒家文化的传承者。在古代中国,这两种角色先是由同一种人扮演,后来一度由两种人分别扮演,最后又变成由同一种人扮演。这也就是士大夫群体从合到分,再从分到合的历史过程。

这样说你可能觉得有点神秘,不要紧,我会从以下三个方面,来为你拆解这本书。第一,“士大夫”的内涵是什么?这个群体是怎样产生的?第二,“士大夫”这个群体是怎样在历史中演化的?第三,和世界其他文明相比,“士大夫”这个群体具有怎样的特色?这种特色对中华文明又产生了怎样的影响?

我们先来看第一个问题,“士大夫”的内涵是什么?这个群体是怎样产生的?

“士大夫”其实是两个词合在一起形成的,一个词是“士”,另一个词是“大夫”。所以我们就来看看“士”和“大夫”分别是什么意思。

所谓的“士”,最初就是指成年男子。所以“士”经常和“女”成对出现,士就是成年男子,女就是成年女子。《诗经》里有一句诗,叫“女曰鸡鸣,士曰昧旦。”这句诗是一对夫妻的对话,女的说:“你听,鸡开始打鸣啦。”男的还睡得迷迷糊糊的,接了一句:“天还没亮呐。”你看,这里的“士”和“女”就是成对出现的。

在上古时期,社会的基本组织单位是氏族公社,就是以血缘为纽带结成的社会组织。在氏族公社当中,一个男人成年以后,就要举行“士冠礼”的仪式,仪式的主要内容就是由长辈为这个小伙子戴上一顶头冠,表明他正式成为了“士”,也就是这个氏族公社的正式成员,以后就要参加劳动,还要一起参加对外的战斗。

虽然“士”最初是泛指成年男子,但后来这个词的范围渐渐缩小,变成了贵族阶级的通称,这其实是社会结构的变化决定的。氏族公社之间不断发生战争,某些公社征服了其他公社,把他们变成自己的附庸。征服者和被征服者当然是不平等的。征服者居住在城市的中心,享受相对高质量的生活,被征服者就只好住在郊区和野外,辛苦地劳动,然后定期向城市里的征服者缴纳劳动果实。

到了西周的时候,居住在城市里的人叫作“国人”,居住在郊区野外的人叫作“野人”。“国人”中的成年男子仍然可以举行士冠礼,获得“士”的称号,“野人”已经失去了举行士冠礼的权利,也就不配被称作“士”了。你看,由于社会结构的变化,“士”这个名称已经具有统治阶级的色彩了。

与此同时,征服者内部也开始出现了分化。征服者的人口渐渐繁衍,一部分人就成了统治者,也就是贵族阶级;另一部分人就成了被统治者,也就是平民阶级。“士”这个名称,就成为贵族阶级的专属。比如儒家的经典《礼记》当中有一段话,说的是怎么判断你家孩子是不是长大了,这段话是这么说的:如果是“士之子”也就是贵族家的孩子,那你就看他会不会接待客人,如果他会接待客人,和客人聊聊天,就说明他已经长大了。但如果是“庶人之子”,也就是平民家的孩子,那就看他能不能背柴火,如果能背,那就说明他已经长大了。你看,这是赤裸裸的歧视,这说明“士”这个名称已经变成了贵族阶级的特权了。

那“大夫”又是什么意思呢?“大夫”也是贵族阶级内部使用的一个名称。在《左传》《国语》等周代文献当中,我们经常可以看到这样一种等级化的表述,贵族阶级内部从高到低分别叫作天子、诸侯、卿、大夫、士、庶人,这说明在统治阶级内部也由高到低分化出了不同的层次。其中“大夫”和“士”都是低等级的贵族,两者之间的界限有时也比较模糊,所以“士大夫”也就变成了对于整个贵族阶级的通称。

这种情况其实很常见。比如在古代日本,“武士”就是最低一级的贵族,也经常被用来称呼日本的整个统治阶级,统治阶级内部信奉的共同价值观就叫作“武士道”。

总结一下,所谓的“士大夫”其实就是早期中国社会中对于贵族阶级的通称。那么士大夫平时都做些什么呢?他们主要有两项任务,第一项叫作“事”,做事的事,就是处理公务,担负起国家的日常行政。这意味着士大夫一般都是具有一定行政职务的。东汉的《白虎通义》里就有这么一句话:“士者,事也,任事之称也。”意思是士大夫的这个“士”字和做事的“事”字其实是相通的,一个人要担负起行政事务,才配被称作是“士”。

士大夫的另一项任务叫作“学”。就是要通过学习,掌握一定的知识和技能。前面说的《白虎通义》里还有一句话,叫作“通古今,辨然否,谓之士”,就是一个人要能博古通今,辨别是非,才配被称作是“士”。想要做到这些,那当然要通过学习。

根据周朝的礼法,贵族家的子弟必须从小就进入学校学习,这时他们有个特殊称谓叫作“学士”,就是正在学习知识的士。所以后来我们就用“学士”这个词来翻译西方传进来的大学本科学位,今天在大学接受了本科教育,拿到的学位也叫“学士”。

有一点在这里需要强调一下。周朝的“学校”不仅是教育场所,贵族们平常还会在这里集体行礼、奏乐、集会、聚餐以及练武。所以当时的学校其实和我们现在说的“沙龙”或者“俱乐部”其实有点相似,是贵族们进行社交的重要场所。贵族子弟在这里不仅可以学习知识,还可以结交人脉,这对他们的未来是很有意义的。

你看,在士大夫这个群体产生的时候,其实就是两种角色的混合:一方面负责行政事务,另一方面传承知识和文化。作者把这个时期的士大夫叫作“封建士大夫”,这里的“封建”和我们平常说的“封建残余”那个封建不太一样,用的是“封建”这个词的本意,也就是周天子把土地封给自己的亲戚,让他们各自建国,共同保卫周朝王室。所以作者把周朝看成是一个“封建时代”,把这个时代的士大夫称作“封建士大夫”,这就是士大夫的最初形态。

到这里我已经为你讲完了“士大夫”这个群体的内涵与起源。在进入第二部分之前,我想提示你注意一个问题。作者指出,古代中国的士大夫其实还有另一种形态,就是汉朝开始出现的士大夫。因为中国在秦汉时期成为一个大一统的帝国,作者就把秦汉以后,辛亥革命以前的这段时期称为中国的“帝国时代”,把这个时期的士大夫称为“帝国士大夫”,以区别于周朝的“封建士大夫”。

那么问题就来了,为什么作者要对士大夫做出这样的区分呢?从“封建士大夫”到“帝国士大夫”,中间又经历了怎样的故事呢?这就是第二部分要讲的内容。

无论是封建士大夫还是帝国士大夫,都有一个共同特点,他们同时担负两种角色:行政事务和文化传承。但在封建士大夫和帝国士大夫之间还有一个时期,也就是从春秋战国到秦朝这段时期。在这段时期里,行政事务和文化传承是由两种人分别承担的。负责行政事务的叫“官吏”,也就是政府里的各级办事人员;负责文化传承的叫“儒生”,也就是儒家的弟子。官吏和儒生之间的关系曾经非常糟糕,可以说是水火不容。

那么封建士大夫怎么就消失了呢?他们的两种角色又是怎么被官吏和儒生分别取代了呢?这其实是因为社会结构越来越复杂了。

西周的时候,政府主要通过周公制定的“礼”来治国。这个“礼”究竟是什么呢?简单地说,“礼”就是西周时期制定的一套成系统的仪式规范,它包含了日常生活的大部分领域。比如朝见天子、祭祀祖先、男女婚配,甚至社会上的各个阶级该穿什么衣服、吃什么东西,都有详细的规定。在西周时期,这套规范基本都得到了遵守,于是维持了将近三百年的太平。

但到了东周时期,这套规范渐渐就失灵了,没人还会把它当回事,这就是孔子痛心疾首的“礼崩乐坏”。为什么周礼会失灵呢?

这是因为,周礼能够实施的前提,是当时的社会结构还比较简单。但社会是终究要往前发展的,在发展过程中会不断产生新的社会分工。就像鸡蛋一样,它本来只有蛋清和蛋黄,但在孵化过程中,就会慢慢长出小鸡身体的各个部分。新的社会分工产生以后,就会突破周礼的框架。于是周礼就慢慢失灵了。

此外还有一个原因,东周时期频繁爆发战争,战争讲究的是效率,是尽可能杀伤敌人,保全自己,也就没人会遵守周礼了。比如宋国和楚国打过一仗,宋国的君主宋襄公就仍然坚持周礼,拒绝在楚国军队渡河渡到一半时发动攻击,结果宋国大败,宋襄公自己也受了重伤,不久以后就死了。当时几乎所有的人,包括宋襄公的哥哥子鱼,都觉得宋襄公是个笨蛋,打仗还讲什么周礼。可见,残酷的战争也是导致礼崩乐坏的重要原因。

在礼崩乐坏的局面之下,贵族阶级逐渐解体,封建士大夫这个群体也就逐渐消失了。很多贵族流落到民间,开始向平民传授学问。孔子就是其中的一个典型代表。他的父亲叔梁纥就是一个贵族,曾经在鲁国当过大夫。孔子和儒家的主要思想是重新实行以礼治国,所以儒家其实是西周礼治文化的直接继承者。

同时,孔子并不是要求机械地恢复周礼,他对周礼做出了新的解释。在孔子看来,周礼的核心精神就是仁义的“仁”。什么是“仁”呢?“仁者,爱人”。也就是他把人与人之间的和谐友爱作为政治的基础。这种情感中最为核心的又是父母与子女之间的爱。所以儒家主张以家的模式来安排政治:臣民服侍君主,应该像服侍父亲那样;同样君主也应该“爱民如子”,也就是像对待自己的孩子那样去对待臣民。所以,儒家认为国家法律不能完全排斥人情,如果法律和人情有冲突,那么就应该以人情为优先。

基于这种观念,儒家认为理想的治国角色应该是“君子”,君子并不是只会听从上级命令,专门处理行政事务的人,他们具有完美的人格和精神感召力。儒家的这种想法,更多是一种社会理想,他们对于政治中的技术性层面并不关注。这就和另一个人群,也就是“官吏”形成了尖锐的对立。

官吏这个人群又是从哪冒出来的呢?在西周时期,治理国家的主要是贵族。当时的社会结构比较简单,行政事务也不是很繁琐,贵族只要恪守周礼就可以治理国家。有一些具体的技术性工作,比如收税、刑罚等等,贵族就会找几个人来做帮手,这些人就是官吏的前身。

到了春秋战国时期,社会结构越来越复杂,导致“礼崩乐坏”。同时,具体的行政工作也越来越复杂,技术含量越来越高,官吏的地位也就有了相应的提高。

对于君主来说,官吏比贵族更听话,更好控制,因为贵族拥有自己的封地和收入,可以对君主构成威胁;官吏没有自己的封地,只能靠君主给他们发薪水。所以君主就想用官吏去取代贵族,这样君主就可以直接控制全社会,不需要再让贵族这个中间商去“赚差价”。战国时兴起的变法运动,目的就是用官吏取代贵族,建立官僚制政府。当时积极主张变法的人群,就是所谓的“法家”。法家的立场,基本代表了官吏的立场。

法家的基本主张有两条:第一条,依靠各级官吏去管理国家,官吏们的最高领袖就是君主本人;第二条,官吏依照系统的成文法规去管理国家,处理行政事务要以法规为准绳。至于儒家所强调的人情,在法家看来都是不可计算,也不可控制的东西,考虑这些东西会影响行政效率,所以应该对这些统统加以排斥。总之可以归结为一点,法家追求的是效率优先。

你看,儒生和官吏这两种角色,刚好代表了封建士大夫身上的两面:儒生代表文化传承的那一面,官吏代表日常行政那一面。同时,儒生追求社会理想,官吏追求效率优先,这两种人之间必然会产生尖锐的矛盾。

这种矛盾从春秋战国一直延续到西汉末年。为了解决这组矛盾,有两个人分别走向两个相反的极端。

第一个人就是秦始皇。秦始皇把效率优先这个导向发挥到了极致。表现在具体的施政方针上,那就是完全用官吏来治理国家,利用官吏去最大限度地动员社会资源,结果激起了民变,秦朝二世而亡。

第二个人就是西汉末年的王莽。王莽是一个虔诚的儒家信徒,他把社会理想这个导向发挥到了极致,任用了一大批儒生,想要恢复西周的制度。结果儒生的问题就暴露出来了,他们空有治国理想,完全不懂治国的技术。比如儒生说要恢复井田制,王莽就真的下令,把全国土地重新分配,土地多的要自觉把土地分给乡亲们,不然就抓起来。结果当时的监狱里就住满了人,最后各地的豪族就起来反抗,把王莽政权推翻了。

历史就像是一个钟摆,从秦始皇到王莽之间这200年间,在两个极端中间走了一个来回,最后证明儒生和官吏这两种人还是应该合二为一,才能把中国治理好。这背后不仅仅是兼顾理想和效率那么简单,还有更深层次的原因。

首先,秦朝的官僚制政府确实具有高效的优势,但也正因如此,国家对社会资源的获取有时会超过社会负担的限度。官吏们又只会听从上级的命令,无法预防这种现象的发生。而儒生们的议论虽然非常理想主义,但很多时候能够反映基层社会的真实情况,及时向君主传递出危险的信号,起到一个“报警器”的作用。

其次,当时的中国虽然形成了高效的官僚制政府,但全国大部分地区都是乡村。乡村地区有很多原生性的人际关系,比如血缘关系、姻亲关系、邻里关系等等。长期以来,为了维持稳定,乡村地区形成了一套自发的伦理秩序,比如家庭内部要讲“孝悌”,邻里之间要和睦友爱,地方父老要负责调解纠纷。而国家的法律和这些自发秩序往往是不兼容的。

秦国在商鞅变法的时候,基层百姓就曾经对法律叫苦连天,但因为秦国的规模比较小,还不至于产生大问题。等到秦国变成了秦朝,把这套法律向全国推行,问题就大了。本来基层老百姓讲的是互助友爱,但秦国法律要求邻里之间要互相监视,发现犯罪要相互举报,这就让老百姓很难适应。国家法律和基层秩序之间的不兼容,也成为秦朝灭亡的一个重要原因。

要解决这些问题,就只有把儒生和官吏这两个角色重新结合在一起。汉武帝就曾经做过这样的尝试,既任用公孙弘这样的儒生,也任用张汤这样的官吏。他的儿子汉昭帝、孙子汉宣帝继承了这条路线。汉宣帝还给这条路线做了个总结,叫作“霸王道杂之”,就是把霸道、王道混合在一起,霸道就是要用吏,王道就是要用儒。

这样做比秦始皇和王莽要好一点,但还是有问题。因为这只是机械地混合,不是有机的结合。儒生和官吏的三观仍然不合,勉强在一起共事,难免要起摩擦。汉宣帝时有一个大臣叫盖宽饶,他是儒生出身,上书议论政治,结果遭到官吏的羞辱。他的性格很刚烈,就在皇宫北门用一把匕首自尽了。

这个历史性的难题最后在东汉被光武帝刘秀解决了,他是怎么做的呢?刘秀做了两件事,让儒生和官吏发生了化学反应。

第一件事叫作“尊儒”。刘秀特别尊崇儒家,即位后不久,他就建造了太学,还亲自在太学里讲学,和儒生们在一起辩论,当时有几万人围观,盛况空前。刘秀对儒生这么亲近,让天下人都非常眼红,其中也包括那些曾经对儒生不屑一顾的官吏。于是吏也开始学习儒家的经典,想让自己看上去有文化一点。这就让吏主动向儒靠拢了。

第二件事叫作“吏化”,所谓吏化就是把让儒生具备官吏的技能。在当时,想要做官主要是通过察举制度,就是由地方官向中央推荐人才。通过察举当上官的人里,儒生占了很大的比例。刘秀建立了一项制度,规定地方官如果看上了一个人才,必须先让他做一个小官,让他熟悉一下行政工作,等到确定他能够胜任了,再向中央推荐。

过去儒生做官没有这个试用期,所以当了官还满脑子理想主义,弄出了许多乱子。现在儒生要做官必须经过试用,要想顺利通过试用,就必须去学习国家的法律和行政技能。这就让儒生主动向官吏靠拢了。

你看,刘秀做的这两件事,让斗了几百年的儒和吏在东汉开始主动相互接近。到了东汉中期以后,儒和吏就你中有我,我中有你,很难分得清了。

东汉末年,有一个叫王粲的名士,写了一篇文章叫《儒吏论》,里面有一句话叫“吏服训雅,儒通文法”,就是官吏也懂得儒家的学问,儒也精通官僚的技能。儒和吏就这样融合到了一起,成为新型的“士大夫”,也就是“帝国士大夫”。这个群体从此一直延续到了清朝,成为古代中国最重要的政治力量。

到这里我已经为你讲完了士大夫群体的演化过程。下面我想谈谈,士大夫这个群体有什么特色,这种特色对中华文明又产生了什么影响?

作者指出,“士大夫”是中国特有的政治群体,它的主要特点就是同时担负文化和政治的双重角色。在世界其他文明当中,文化和政治一般是两种人分别承担的。

比如在中世纪欧洲,负责文化传承的是基督教的教士,负责行政工作的是封建贵族;在古代印度的种姓制度之下,负责文化传承的是第一等级也就是僧侣贵族“婆罗门”,负责日常行政的是第二等级也就是武士贵族“刹帝利”。

但在古代中国,这两种角色是由同一种人也就是“士大夫”来承担的。这导致了在中国文化当中出现了这么几种现象。

首先,士大夫政治是一种精英政治,它赋予了文化阶级以特权。士大夫面对民众时,具有一种“文化贵族”的心态,也就是强烈的文化优越感,这也使士大夫拉开了与普通民众的距离,变得“不接地气”。

前面我给你讲过宋神宗和文彦博的那段对话,文彦博的那句“你是和我们士大夫一起治理天下,不是和百姓一起治理天下”,就是这种优越感的体现,士大夫觉得自己要比百姓高出一头。这种现象对于今天的中国仍然有所影响。“文化人”在今天往往不仅意味着智识上的优越,也意味着身份上的高人一等。

其次,士大夫政治让中国文化产生了“学以致用”的传统。因为士大夫不仅要传承文化,还要处理行政事务,他们对学问的追求,就难免要服务于政治的目标。这往好了说,是使中国文化具有了实用主义精神,往坏了说,是使士大夫把当官作为最大的人生目标,缺乏进行纯粹思考的精神。在士大夫的视野中,只有狭隘的政治,其他的都是“奇技淫巧”“雕虫小技”,从而压制了纯粹科学和纯粹艺术的独立发展。

此外,士大夫政治还让文人们面对着“做官”和“归隐”的两难局面。对士大夫而言,最大的人生选择就是出来做官还是归隐田园。做官的尊贵固然很吸引人,但繁琐的公务、服从权威的压抑感,也让许多士大夫最终选择“不为五斗米折腰”,归隐田园。所以,诸葛亮和陶渊明,就变成了中国文人的两种终极想象。诸葛亮是做官最成功的,能够让君主三顾茅庐,邀请出山,陶渊明是归隐最成功的,能够成为一个文化符号,“隐士”的代名词。这种两难局面,在今天的中国知识分子身上,仍然可以观察得到。中国知识分子有时会充满公共精神,希望对社会有所贡献,甚至尝试出来做官;有时又会向往个人自由,想要摆脱束缚,过上闲云野鹤般的生活。当代中国知识分子与传统中国士大夫之间,确实存在某种继承关系,以至于我们经常用“士大夫精神”来称赞知识分子。而某些学识特别丰富,又特别具有公共精神的知识分子,也往往会被称作“最后的士大夫”。

最后,士大夫政治可能会对当代中国甚至世界有所启示。士大夫政治的核心精神,叫作“和而不同”。面对不断深入的社会分工,古代中国并没有不断创造新的角色去适应这种分工,而是创造出了士大夫这个群体,把各种角色都统一到高尚的道德理想之中。

明末东林党人顾宪成曾经撰写过一副著名的对联,上联是“风声雨声读书声,声声入耳”,下联是“家事国事天下事,事事关心”。传统中国的士大夫追求的“事事关心”,并不意味着他们事事都在行,只是在他们看来,事事都可以统一在一个更为高远的道德理想之中。所以在中国士大夫当中,确实经常出现那些既能建功立业,又有出色的学问文章传世的人。

传统中国的士大夫,将知识、道德和责任视为一体,并以此作为人格升华的目标,这其实意味着,他们将人看成是目的,而不是手段。社会学家马克斯·韦伯就曾经指出,孔子所说的“君子不器”,其实就是在说人不应该成为工具,人本身就是目的,应该以人格的升华为目标。

在社会分工不断深入的现代世界,我们可能经常会感到,自己好像变成了社会分工链条上的一环,越来越被工具化了。这个时候我们就不妨去重新感受传统中国的士大夫精神,从中去寻找对于我们生活的启示。

好的,以上就是本书的主要内容,下面我们来总结一下这本书的知识点。

第一,士大夫是一个古代中国特有的群体,这个群体起源于西周时期,主要特点是同时担负文化传承和行政事务两种角色。

第二,士大夫群体经历了从合到分,再从分到合的发展过程。西周时期的封建士大夫在春秋战国时期分化成了儒生和官吏这两种人,到了东汉初期,这两种人又融合成了士大夫的新形态,也就是帝国士大夫。

第三,士大夫政治对中华文明产生了深刻的影响。中国知识分子的文化优越感,学以致用的传统,以及在做官还是归隐问题上的困惑,都受到了来自传统士大夫政治的影响。士大夫精神当中“和而不同”的元素,以及以人为目的而不是工具的态度,都可能为我们今天的生活提供启示。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.士大夫起源于西周,主要特点是同时担负文化传承和行政事务两种角色。

2.西周封建士大夫在春秋战国时期分化成了儒生和官吏这两种人,到了东汉初期,这两种人又融合成了士大夫的新形态,也就是帝国士大夫。

3.中国知识分子的文化优越感,学以致用的传统,以及在做官还是归隐问题上的困惑,都受到了来自传统士大夫政治的影响。