《墨子与墨家》 裴鹏程解读

《墨子与墨家》

关于作者

本书作者是我国著名哲学家、宗教学家任继愈先生。他曾担任北京大学教授、中国哲学史学会会长、国家图书馆馆长,在学界有很大的影响力。《墨子与墨家》是他的代表作之一。

关于本书

本书详细论述了墨家的形成过程和政治主张,并与其他其他学派的主张进行了对比。

核心内容

1.墨子为什么创立了一个个性鲜明的学派?

2.墨家为什么消失得那么彻底?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《墨子与墨家》。

提到墨子,很多人对他的印象可能是,“作为春秋战国诸子之一,他开创墨家学派,主张兼爱非攻,为底层民众代言。墨家一度辉煌,但很快没落”。

有的人对墨家的了解更深入一些,他可能说,墨家是诸子百家中的“工科生”,跟其他摇唇鼓舌、舞文弄墨的学派不一样,墨家的动手能力很强,是唯一一个能参加实战的学派。甚至在一部叫《秦时明月》的动漫中,墨家更是被塑造成掌握机关制造奥秘的强大组织。

但你有没有觉得,墨家其实是个挺奇怪的学派。首先,墨子到底是谁,他是春秋战国知名学者中最神秘的一个,却连生卒年、出生地都没有确切记录?其次,墨家个性太突出了,别的学派只是动动嘴皮子,为什么唯独墨家特别强调动手能力呢?还有,墨家为底层人发声,提倡兼爱、非攻,也就是号召大家相安无事,不要刀兵相见。在那个列国兼并纷争的时代,这种观点看起来并没有市场,它怎么还能成为显学呢?还有最后一个问题,墨家学说和儒学曾经并列春秋战国两大显学,为什么后来儒学走入庙堂,而墨家却突然消失,而且走得那么匆忙,甚至没有留下痕迹呢?

这本书的作者是我国著名哲学家、宗教学家任继愈先生。他曾担任北京大学教授、中国哲学史学会会长、国家图书馆馆长,在学界有很大的影响力。今天这本《墨子与墨家》就是他的代表作之一。

下面我们分两部分一一解开上面的谜题:

第一部分,我们了解一下神秘的墨子,他为什么要创立墨家这个个性鲜明的学派呢?

第二部分,既然墨家一度与儒家并列为显学,为什么后来突然消失,而且消失得那么彻底?那墨家对于后来的中国历史,还有什么影响吗?

首先,我们来认识一下墨子。

春秋战国诸多学派中有两个学派影响力最大,一个是大家比较熟悉的儒家,还有一个就是墨子开创的墨家。同样是两门显学,但后人对他们的了解程度却是天差地别。对于儒家,我们不仅熟悉孔子,连他的传人,子路、颜回、荀子、孟子我们也都能说上几个。再看墨家,别说门徒,连墨子的信息也非常模糊。甚至早在西汉时期,史学家司马迁就因为对墨子掌握的信息很少而没能为他立传,只在《孟子荀卿列传》中用了24个字概述了墨子。翻译成白话文大概是:墨子名“翟”,是宋国的大夫,擅长防守,主张节用,可能与孔子同时代,也可能晚于孔子。

那墨子到底是哪儿人呢?两千年来一直没有定论,有人说是宋国人,还有人认为是鲁国人或楚国人,甚至有人猜测,墨子肤色比较黑,他的思想主张与其他学派差别太大,因此他很可能是从印度次大陆或阿拉伯地区来的。

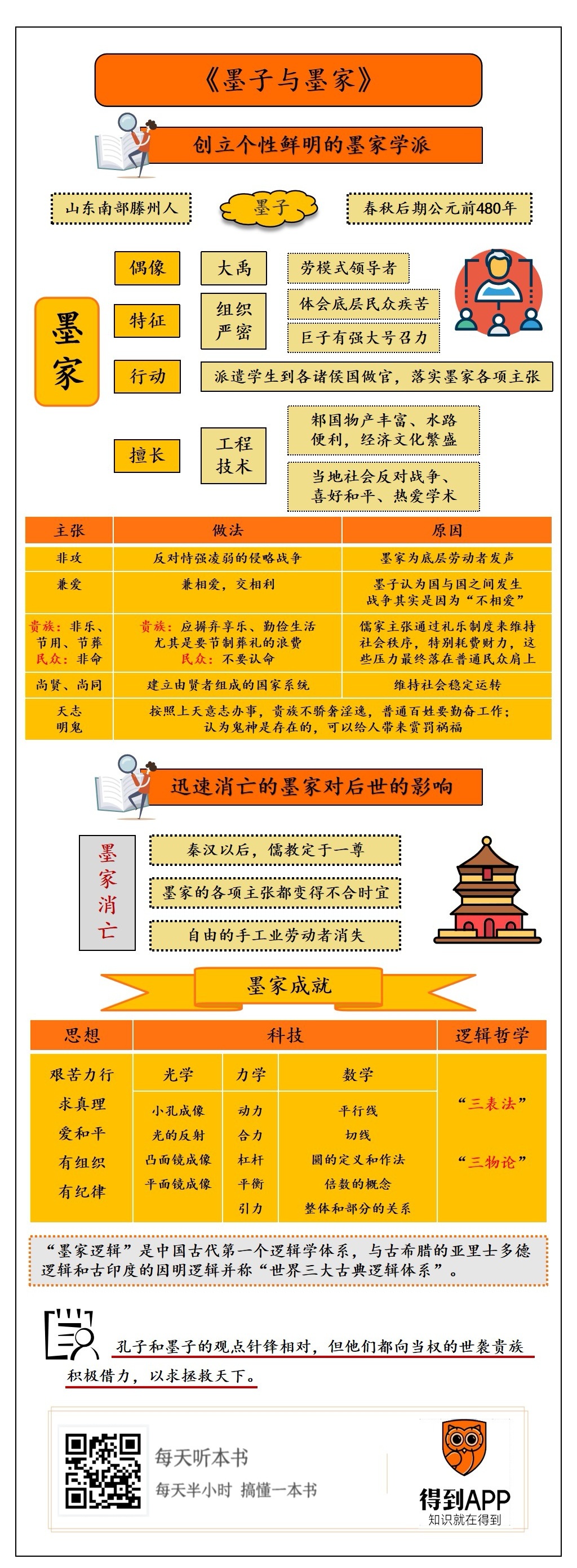

本书作者任继愈先生经过考证后提出,墨子应该是今天山东南部的滕州人,他可能出生在春秋后期的公元前480年,大约比孔子晚70岁左右。由于生活在乱世中,墨子曾经学习儒学,希望能够找到拯救天下的良方,但后来放弃了儒学,开创了自己的学派。

墨子为什么要放弃跟随儒家,而另立学派呢?

下面,我们看一下墨子创立新学派的过程。

前面提到,墨子出生在今天山东的滕州。在墨子的时代,这里是邾国。春秋末期,邾国附属于强大的鲁国。鲁国是西周初年周公分封的诸侯国,到春秋末期,这里仍然保留着丰富的周代礼仪。

我们不妨在这里重新思考一下儒家学派是怎么诞生的。孔子出生在鲁国这个周礼氛围浓厚的环境中。面对春秋时期的动乱,孔子想要找到一种解决方案。这时,他会从熟悉的环境中寻找素材,他找到的素材就是前面提到周礼。所以,孔子主张要恢复四百年多年前的周礼:当国君就要有国君的样子,当父亲就要有父亲的样子,通过繁复的礼仪来达到各安其位,循规蹈矩的目标。此后,无论儒家思想怎么变化,我们总能看到它保持着基本特征:要尊重传统,古代的一定比现在好;要尊重秩序,维持现状总会比寻求变革好。

邾国是鲁国的附属国,与鲁国国土相接,鲁国的儒家学说也就传入邾国。墨子原本是个手工业者,面对乱世,也想在苦苦寻找救世良方。刚开始,墨子努力学习儒学,试着找到改变乱世的办法。但他发现,儒家所推崇的周礼太繁琐了,特别是为了体现孝道,家长去世后一定要厚葬,如果是国君去世,葬礼会更加隆重。耗费巨大的财力和精力不说,各国间的仗仍然没少打啊。而且,礼仪中耗费的钱财,都是从底层百姓的兜里抢来的,或是从邾国这样的附属国国库里搜刮来的。

邾国虽然是鲁国的附属国,但它的历史可比鲁国要悠久多了。鲁国是西周分封的诸侯国,而邾国可以上溯到夏代、商代。墨子生长的环境,周礼氛围并不浓厚。所以,他对儒家的繁文缛节非常反感,最后,墨子决定放弃儒学,创立自己的学派。

孔子创立儒学,使用的素材是周礼。那墨子创立自己的学派,他的素材是什么?

墨子有个偶像,这就是治水的大禹。大禹是个劳模式的领导者。史料记载,当洪水淹没大地,禹亲自拿着测水的器具在各地跋涉,因为没时间休息,他只能靠雨水沐浴,靠大风梳头。在水的浸泡和草木剐蹭下,禹的腿毛都掉光了。因为他的辛劳,泛滥的洪水变得服服帖帖,天下苍生得以存活。

“劳模”大禹就是墨子的榜样,大禹治水拯救苍生的案例就成为墨子解救苦难百姓的参考模板。所以,后世文献中的墨子和门徒都是苦行僧形象。他们像大禹一样,在各地之间奔波,风餐露宿,努力阻止一场场战争的发生。

但你可能会有疑惑,墨家有个很大的特征,那就是组织严密,甚至有人说,与其称呼墨家是学派,不如叫“帮派”更准确。墨子的生活那么艰辛,怎么会有人心甘情愿跟着墨子吃苦呢?

墨子出生于底层手工业阶层,他的门徒也大都是小手工业劳动者。所以,他们对乱世中底层遭受的苦难有特别深切的体会。他们都认同,现在天下最大的问题,不就是“饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息”吗?你看,墨家的口号特别能引发广大底层民众的共鸣,于是有越来越多底层民众加入墨家的队伍,墨家结成的网越来越大。

除了对疾苦的体会以外,还有一点很重要。前面说过,邾国可以追溯到夏代、商代时期,那个时期的社会弥漫着浓厚的鬼神色彩,所以邾国的人也信神鬼,他们相信,铺张浪费、滥杀无辜是会被鬼神责罚的。满肚子私心杂念,不勤劳工作就绝对不会有好下场。

在这种背景下,墨子的门徒非常团结,不仅墨子在世的时候,门徒听从他的调遣,墨子死后,墨家的领袖,也就是所谓的“巨子”,同样有强大的号召力。

有了纪律严明的队伍,墨家应该怎么拯救天下呢?

墨家会派遣学生到各诸侯国去做官,进而落实墨家的各项主张。如果派出去做官的弟子背弃了墨家的基本精神,墨家领袖可以随时把他召回。

墨家在纪律性和组织性方面是出了名的严格。墨家有一位巨子住在秦国,他的儿子杀了人,秦惠王对这位墨家巨子说:“先生年老,只有这一个儿子,我已下令赦免了他的罪。”而这位巨子说:“照墨家的法律,杀人者要偿命,伤人者要处刑。这是为了禁止一切杀人伤人的行为,是墨家共同遵守的原则。国君虽然赦免了他的死罪,可是我不能不行墨家之法。”巨子没有听从秦惠王的劝告,最终还是把他的儿子杀了偿命。

到这儿,你可能还有个疑问。说了这么多,为什么墨家那么擅长工程技术呢?

我们还是要回到墨子生活的邾国。邾国位于泗水流域,这里物产丰富、水路便利,所以经济文化繁盛。这样的环境使当地社会形成反对战争、喜好和平、热爱学术的氛围。

当地的文化水平,尤其是自然科学发展水平,在春秋战国是长期领先的。相传古代的车是一位叫奚仲的工匠制造的,奚仲的墓地就距离墨子故里不过十多里。还有被称为中国工匠师祖的公输般,也就是我们常说的鲁班,他也是邾国人,他比墨子年长二十多岁,两人还切磋过工匠技艺。

所以,从邾国成长起来的墨家学派会在自然科学方面有独特优势,这也成为墨家实现政治理想的重要手段。

一次,楚国打算攻打宋国。公输般帮楚国制造了一种攻城用的器械,名为“云梯”。这个云梯,底部装有底座和车轮便于移动,梯身可以折叠。墨子听到这个消息后,急忙启程,赶往楚国。他日夜兼程,磨坏了两双鞋子,十天十夜后终于来到楚国都城,并见到自己的老乡公输般。

公输般看到墨子,就问道:“先生这么远来有什么见教?”

墨子没有直接斥责公输般挑动战争,而是先提了一项请求:“北方有人侮辱了我,我想托你去杀掉他……”。公输般一头雾水,没有理他。

墨子又接着说:“我送你十两黄金!”

公输般反驳道:“我不做杀人这种不义之事!”

墨子感动地直起身来,拜了两拜,说道:“我在北方听说你造了云梯,要去攻宋国。宋国有什么罪过呢?楚国土地多人口少。消耗宝贵的人口,去争抢并不稀缺的土地,这不能说是智;宋国没有罪,却要攻它,不能说是仁;你明明知道这个道理,却不向楚王力争,不能说是忠;你即使向楚王争辩过,争了而没有达到目的,不能说是强。”

公输般不知道如何反驳,就带墨子见楚王。墨子同样先向楚王讲了一番道理,但楚王说:“公输般已经在给我制造云梯,准备到这个地步,总得发兵啊。”

墨子为了打消楚王攻宋之意,便和公输般在楚王面前试演云梯攻城和防御的办法。墨子解下自己的腰带来,弯作弧形,算是城,用些木片作为攻守的器械。公输般用了9种方法,进攻了9次,都被墨子击退。公输般攻城的器械用尽了,而墨子防守的办法却还有余。

其实,公输般这时手里还有一招,这就是杀死墨子。因为杀死墨子,就没有人去帮助宋国了。墨子说:“我的学生300人,已经带着守御的器械在宋国城上等待楚兵来犯。你就是杀掉我,也还是攻不下宋国的。”

最终楚王放弃了攻打宋国的念头。

通过这个故事,我们不仅可以看到墨子在工程技术方面的高超水平,以及他作为著名学者的雄辩能力。其实,他也身体力行证明了一个亘古不变的道理:和平不是谈判桌上换来的。要想保卫和平,除了要站在正义的一方,还要拥有保卫和平的军事实力。

前面这一部分,我们已经介绍了墨家的形成过程,接下来不妨总结一下墨家的各个主张:

由于墨家是为底层劳动者发声的,所以墨家的第一个主张是“非攻”,也就是反对恃强凌弱的侵略战争。

那怎么才能彻底消除侵略战争呢?墨子认为,国与国之间发生战争其实是因为“不相爱”。只有做到“兼相爱、交相利”,就像关心自己一样关心别人,才能实现长久和平。这就是墨家的第二个主张“兼爱”。

那除了战争,底层民众就没有别的痛苦了吗?当然有,那就是来自上层的盘剥、压榨。尤其是儒家主张通过礼乐制度来维持社会秩序,特别耗费财力,这些压力最终都会落在普通民众肩上。所以,墨家对上层贵族和底层百姓分别发出一组倡议。对于贵族,墨家提出“非乐”“节用”和“节葬”,认为他们应该摒弃享乐、勤俭生活,尤其是要节制葬礼的浪费。对于民众,墨家特别提出“非命”,简单说就是不要认命。生活得不好,就要努力劳作养活自己;社会动乱,也不应该坐以待毙,可以加入墨家一同阻止战争的发生。

如何才能维持社会稳定运转呢?这就要说到墨家的第四组主张“尚贤”和“尚同”。“尚贤”就是要由贤能的人来治理国家。墨子其实就是在反对周代以来贵族垄断权力的局面,给底层人争取机会。但只有一个贤能的管理者是不够的,从国君到基层管理者都应该是贤者,而每个层级的管理者都要服从于上一个级的管理者,这样可以形成一个权力集中、高水平、强有力的政治体系。也难怪,墨家有那么强的组织力和纪律性。

除此以外,墨家还主张“天志”,也就是按照上天的意志办事,贵族不要骄奢淫逸,普通百姓要勤奋工作;还有“明鬼”,墨家认为鬼神是存在的,可以给人带来赏罚祸福。

你看,“兼爱”“非攻”“尚贤”这些主张都表达了底层民众的愿望,所以墨家迅速在动乱的春秋战国社会收获了一大批支持者和追随者,成为和儒家一样有广泛影响力的学派。汉代的思想名著《淮南子》这样描述:“孔丘、墨翟,他们没有领土,但却能像当君主一样得到尊荣;他们没有官职,但却能像当官长一样受到尊敬。天下的男子女子没有谁不伸长脖子、抬起脚跟盼望他们,希望他们平安顺利。”

既然墨家影响力这么大,为什么后来会消失,甚至消失得有点让人猝不及防呢?

最根本的原因是秦汉以后,古代中国长期维持着中央集权制度。在列国纷争时期,各诸侯国为了能在争霸战争中获胜,尝试使用不同学派的观点来进行统治。墨家学派的一些人便在楚国、秦国、宋国等国家受到聘用。但秦汉统一全国后,全国上上下下只能按照国君的统一指令办事。秦代是法家思想占主导,全国就推行“秦法”;汉武帝之后独尊儒术,以后儒家思想长期占据主导地位,墨家便失去了活动空间。

你可能会说,即使汉代以后独尊儒术,但其他学派仍然有存活空间,比如阴阳家的学说融入儒教中,表现为“五德终始说”之类的形态为帝王服务;道家走入民间,演变出后来的道教,成为中华文化的重要组成部分。墨家毕竟是曾经的显学,为什么会销声匿迹呢?

这是因为,由于时代变了,墨家的观点也变得相当不适用。比如,墨家最主要的观点“兼爱”“非攻”。春秋战国时期,社会动乱,底层民众深受扰动,所以墨家“兼爱”“非攻”的口号就很有吸引力。人们不仅支持墨家学派,甚至成为墨家的门徒。但统一帝国建立后,民众过上老婆孩子热炕头的安稳日子,墨家学说很快就失去了市场。再看墨家别的观点,比如“尚贤”,目的是反对周朝形成的贵族特权,但汉代以后,官吏选拔制度逐步建立,世袭贵族的特权一点点减少,“尚贤”这事儿国家已经在做了,哪还轮得到一个民间学派瞎操心呢?还有“尚同”,也就是建立一个自下而上的集中政治体系,秦国建立起中央集权制度不就已经完成了吗?剩下的“节葬”“非乐”这些观点,原本就跟儒家主张背离,汉代以后,儒家的礼乐那套是稳定统治的重要工具,墨家的“节葬”“非乐”当然就不被提起了。你看,或者是观点过时了,或者是朝廷反对的,或者是已经落实了,墨家的主张完全失去了生存的土壤。

当然,任何思想都是依托于具体的群体,墨家之所以能成为显学,就是因为它发出了广大底层民众的呼声。墨家的开创者墨子是手工工匠出身,墨家门徒的核心成员也是以手工业从业者为主。春秋战国时期,手工业者自由活动的空间很大,墨家学说得以四处推广宣传。但秦汉以后,古代中国社会有个重大改变,这就是自由的手工业群体逐渐消失了。当然,这并不是说之后没有手工业了,而是手工业被国家掌控。采矿、冶铁、纺织、陶瓷、茶叶、食盐这些行业都受到国家的直接管制,由朝廷统一经营。那具体由哪些人来做呢?朝廷尽量使用奴隶、罪犯来从事手工业劳动,他们不是自由手工业者,只有劳动的义务,没有政治发言权。当手工业者这个群体都基本消失了,维护手工业者的利益还从何谈起呢?

你看,由于这一系列的原因,墨家不仅消亡,而且消亡得非常迅速和彻底。墨家的命运一定程度上是悲剧性的。

不过,有人认为,虽然墨家不在了,但墨家的精神还在。秦汉以后,社会除了很多游侠,他们扶弱济贫、见义勇为、能吃苦、讲义气,这或许是墨家留给后世的重要遗产。

除了侠义的精神,墨子和墨家还有值得被人记住的吗?

墨子最值得被人记住的,首先是他思想的独创性。把墨家放在诸子百家中,总会显得有点另类。墨子一生为改善小生产者和劳动者的物质生活、提高他们的社会政治地位而斗争。他创立了艰苦力行、求真理、爱和平、有组织、有纪律的墨家学派。这些都是其他学派缺乏的,甚至是超越时代的。

不过,墨家最耀眼的一点还是科技方面。墨家消失后,墨子和他的弟子们写的《墨经》有部分残篇流传下来。只是这些残篇中,我们已经看到很多科学知识。比如光学方面,《墨经》记录了小孔成像、光的反射、凸面镜成像、平面镜成像;力学方面,《墨经》讨论了动力、合力、杠杆、平衡、引力等问题;数学方面记述了平行线、切线、圆的定义和作法、倍数的概念、整体和部分的关系。这些知识,直到现在我们还在学。英国汉学家李约瑟曾说:“墨家思想所遵循的路线如果继续发展下去,可能已经产生欧几里得式的几何体系了。”

到这个时候,墨子和墨家在你心里可能已经是一个出色的工科生形象。不过,墨家影响最深远的地方,还要数它的逻辑哲学。你可能没有想到,墨家逻辑是中国古代第一个逻辑学体系,并与古希腊的亚里士多德逻辑和古印度的因明逻辑并称“世界三大古典逻辑体系”。

作为“工科生”的墨家,为什么在逻辑学方面那么出色呢?

我们这里只是简单聊几点。中国古代哲学中有一组基础概念叫“名”与“实”。“名”指名词、概念,“实”指实际存在的事物。而墨子是第一个把“名实关系”当作哲学范畴提出的。墨子主张“取实予名”,也就是说,只是纠缠概念是没法分清是非的,只有凭借客观实际才能判断是非。

怎么才能获得客观实际呢?

墨子认为不能凭借主观印象,而要依靠三样东西,首先要有历史经验、前人根据,这个叫“本”。只有历史经验还不够,还要通过广大民众亲身的经验来论证,这个叫“原”。但这仍然不够,必须经过实践,最终根据客观效果再做判断,墨子把这个叫作“用”。“本”“原”“用”这三种方法和标准,墨子和它们合称为“三表”。“表”就是方法、标准的意思。这是中国最早期有关归纳法的论述。

墨家在逻辑学方面的贡献还不只这些。战国后期,后人以墨子的“三表”说作为基础,建立起逻辑分析诸理论,发展出认识论、逻辑学、几何学、几何光学及静力学等研究,这就是所谓的“墨家后学”。“墨家后学”的代表是“三物论”。简单说,“三物”指的是“故”“理”“类”。“故”就是一个论证得以成立的原因或根据。“理”指的是推力的逻辑规律或自然规律。“类”就是类推,“同类相推,异类不比”,整个墨家的逻辑都是建立在“类推”的同异基础上。到这个时候,比较完善的墨家逻辑就成形了,这标志着中国古代第一套逻辑学体系诞生。

原来墨家其实并不是纯粹的工科生,而是一个文理工兼修的充满魅力的古代学派。

最后,我们回到墨子本人,来思考一个问题。

在春秋战国,能够提出学说,并创立学派的人,都是受过教育的的人,不太可能是最底层的人。但我们知道,墨子是手工业者而已,即使他手上功夫再精湛,如果思想教育跟不上,也很难创立一个学派。所以,很多人怀疑墨子是为了宣传学说而伪装成普通劳动者,甚至有人猜测墨子不是中国人,他来自古印度或阿拉伯。

其实,诸子百家中大多数学派的创立者都出自“士”这个阶层。春秋战国时期的“士”主要有两个来源。第一个来源是旧贵族没落下来的知识分子。代表人物是创立儒家学派的孔子。他们曾受过贵族教育,在社会秩序变动剧烈的情况下,他们没有法定的政治地位,不能世袭,也没有固定的财产,依靠出卖知识技能维持生活。

“士”的第二个来源是小生产者上升。由于社会经济的变动,一些出色的小生产者也会脱离实际生产,通过推销思想来谋生,以此进入“士”的阶层。墨子就是这一类“士”的代表。

既然社会变动,是否有贵族不断没落最后成为落入底层呢?其实,老子、杨朱就是这一类。他们原本是贵族,后来没落下降为农民或小私有者。本书作者任继愈先生把这一类“士”称作“隐士”。

看起来孔子的观点和墨子的观点针锋相对,而墨子为手工业者说话,老子为农民说话,杨朱为小私有者说话,他们都重视体力劳动,都喜好和平,更像是一类人。但从“士”这个角度来说,孔子和墨子其实是一类人。因为,孔子和墨子都在积极向当权的世袭贵族靠拢,而老子和杨朱则是消极的不合作态度。

但不论消极还是积极,他们都从自己的角度,对于所处的乱世提出了独特的解决方案,他们都是那个时代的实干家。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

和平不是谈判桌上换来的。要想保卫和平,除了要站在正义的一方,还要拥有保卫和平的军事实力。

-

秦汉以后,墨家的主张或是观点过时了,或是已经落实了,或是朝廷反对,完全失去了生存的土壤。

-

墨家逻辑是中国古代第一个逻辑学体系,并与古希腊的亚里士多德逻辑和古印度的因明逻辑并称“世界三大古典逻辑体系”。