《城的中国史》 裴鹏程解读

《城的中国史》| 裴鹏程解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的这本书叫《城的中国史》,作者是中国社会科学院研究员、考古学专家许宏老师。

说到中国古代城市,尤其是国都这样的大城市,我们的脑海中可能会浮现这样的画面:宏伟的都城,城墙高耸,森严壁垒。城墙外有一条宽阔的护城河,绕城而走;城墙内,则是鳞次栉比的街道分布在巍峨的宫殿周围。

但在中国历史上,有相当长的一段时间,城市并不是这个样子。比如说,延续了将近800年的周朝,先后有周原、丰镐、洛邑三大都城,但这三座王都周围,都没有发现过城墙的痕迹;以及第一次实现中国大一统的秦朝,秦定都咸阳,但咸阳城也不曾修建外围城墙;还有前后延续400年的汉朝,无论是西汉都城长安,还是东汉都城洛阳,也还是没有外围城墙。所以学界有个说法,这是“一段不设防的时代”。许宏老师把这种现象,叫作“大都无城”,也就是,庞大的都城,一般不建外围防御措施。

不少人会说,这可能是因为早期城市建设水平不高,设计者没有意识到,或没有足够能力,在都城外修建防御措施。这种猜想听起来很有道理,学界一度也是这么解释的:上古时期的中原王朝,也就是夏商周三代,各种制度还在萌芽状态。直到魏晋以后,才有了规制完整的城市建设。我们今天熟悉的“中轴线”城市规划,就是魏晋时期才出现的。

但在本书中,作者许宏老师旁征博引大量的考古资料,得出的结论并非如此,“大都无城”背后,并不是技术水平的限制,而是时代价值取向决定的。

这就引发一个问题,国都是政权的心脏,尤其是在古代,国都一旦沦陷几乎意味着政权的灭亡。既然技术能达到,为什么不建造起坚固的城防堡垒,偏偏要置国都于危险中呢?

今天这本《城的中国史》不仅会让我们了解中国古代国都建造一路走来的历史,也会让我们看到中华文化面对外部环境的心态变化。而且,这本书还有一个实用功能,那就是,你以后再去书中所提到的文化遗址、博物馆参观的时候,就能依托更开阔的历史脉络,看懂更多有趣的细节了。

接下来,我们就跟随许宏老师,以“大都无城”这个现象为主要线索,重走中国古代的城市发展史。

我们会先看看“大都无城”前的时代,大规模城市还没有出现之前,人们生活在什么样的环境里。然后我们会正式进入“大都无城”时代,也就是从一般被认为是夏文化的发源地的“二里头文化”时期一直到汉代,具体说说这段历史中的大都市的特点。最后,我们会讲到中国都城史的后半段,被称为是“后大都无城”时期的中国城市,过去讲中国古代史,游牧民族常常是破坏性的力量,但考古发现告诉我们,今天我们熟悉的古城格局正是马背上的民族影响形成的。

下面我们进入第一部分,城的最初阶段。

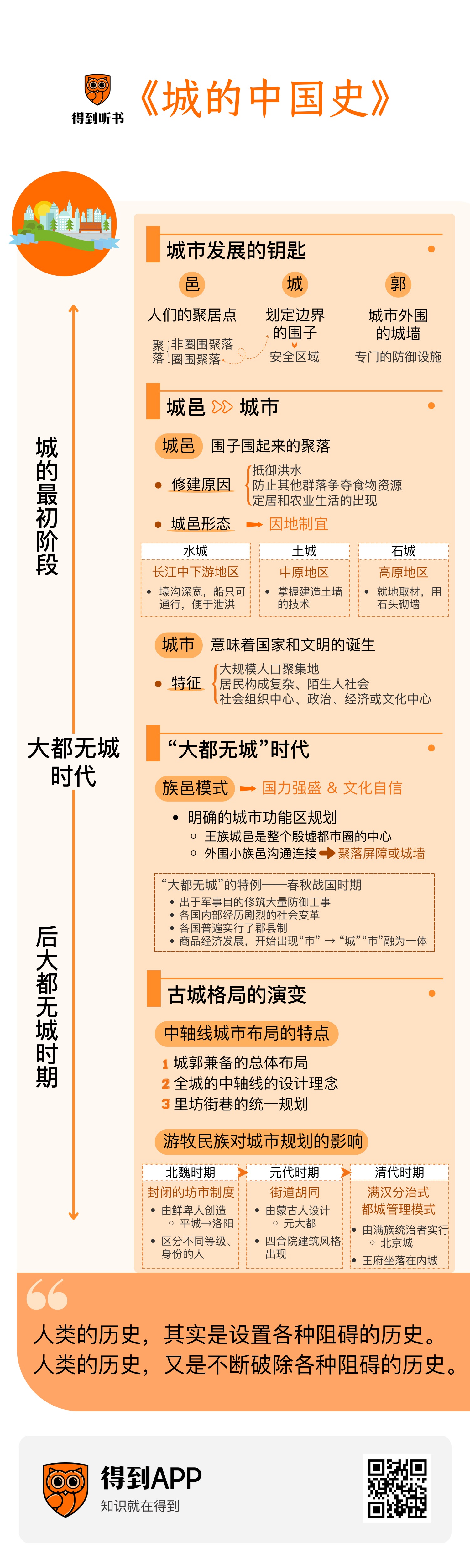

先从两个词讲起,城邑和城郭。这两个词所包含的城、邑、郭这三个字,其实是解锁中国古代城市发展的钥匙。

我们先来看“邑”,这个字历史悠久,殷墟出土的甲骨文中就有它。“邑”指的是人们的聚居点,一群人长时间住在同一片地方,这个地方就是“邑”,用考古学的术语讲也可以叫它“聚落”。

考古学家们发现,一个“邑”,或者说一个“聚落”,可以分为两大类:

一种是原始的、自然形成的,人们自发在这里住着,日子久了大家都知道这是我的地盘,而且这个区域人口有限、竞争小,所以大家不需要立起栅栏划定边界。像这样,没有把自己圈起来的聚落叫“非圈围聚落”。

另一种聚落的形态,更符合我们对原始社会的想象,人们为了防御,给自己划出一个安全活动范围,就会绕着聚落建一个围子,把自己给围起来。方式很多,可以挖条沟,可以建个土墙,还可以利用自然天险,比如断崖、河道什么的,不管用什么围,只要把自己圈起来,就成了“圈围聚落”,这就是我们熟悉的“城”。

这里的“城”,和我们今天说的“城市”不一样,今天的“城市”是一大片区域,行政区划内的居民区、商贸区、工业区、公共绿地都是城市的组成部分。但考古学中“城”的含义很单纯,指的就是划定边界的围子,最多再加上围子围起来的居住地。

说完了“城”和“邑”,再说城郭的“郭”。“郭”的产生比较晚,它是城市发展起来之后才出现的,专指在城市的外围,修筑的那道城墙。也就是说,“郭”是更加完备的专门性的防御设施,是城邑的组成部分。

其实,“郭”这个字就体现了它和城邑密不可分的关系。“郭”的偏旁,是我们常说的“右耳刀”,本身就读作“邑”,是从城邑的“邑”这个字演变而来的。我们现在用到的很多汉字,只要是有右耳刀这个偏旁,都和城镇或者地名有点关系。比如“都市”的“都”、“郊外”的“郊”、“郡县”的“郡”等等。顺便说一下,“左耳刀”看起来跟右耳刀很像,含义却大不相同,“左耳刀”来自曲阜的“阜”这个字,表示山,例如“阴阳”这两个字,指的便是山南一侧、山北一侧。

回到今天的话题,总结一下,“邑”是最初的聚落形态,只要人们自发地定居在一个地方,我们就可以称之为“邑”,而“城”指的是用一个围子,划出的安全区域;“郭”则专指城邑附属的城墙一类的防御性工事。

前面提到,城、邑、郭,这三个字是解锁中国古代城市发展的钥匙。之所以这么说,是因为,整个中国古代城市的发展历史,就是在“城”和“郭”的影响下,“邑”的内涵不断丰富、职能不断完善的过程。

带着这三把钥匙,我们正式走入城的发展史。

先来看“城”的初始阶段。最初的“城”,还不是“城市”,专指用围子围起来的聚落,为了便于区分,我们叫它“城邑”。

目前考古发现,世界范围内最早的城邑,是在西亚约旦河口附近、巴勒斯坦境内的“耶利哥”。年代大约是在公元前8000年前后,距今已经有一万多年的历史了。这里不仅发现了由石块垒砌而成的城墙和壕沟,甚至发现了用来观敌瞭哨的望楼。

这里的居民为什么修建城墙呢?考古学家推测,可能是为了抵御洪水,也可能是为了防止其他群落来争夺食物资源。但有一点可以确认,无论是抵御洪水,还是防御外敌,“城”是伴随着定居和农业生活而出现的。因为,只有定居后、只有农业出现,有了一顿吃不完的食物得存起来,这才要修建城墙保护财产。

而迄今为止,我们知道的东亚大陆最早的城邑,就在中国境内。它们位于浙江省境内钱塘江上游地区,年代比前面说的西亚的“耶利哥”晚了1000年,大约在公元前7000年前后,考古学家把它们称作“环壕类城邑”,圆环的“环”,壕沟的“壕”,意思是在聚落的周围,挖上一圈圆环形状的深沟。

这个工程比较简单,直接在地上挖个沟出来,不需要高级的设计、复杂的分工合作,几个人,拿着最简易的工具就可以做到。所以原始聚落的人们,几乎家家户户都会围着自己住的地方挖沟,圈出个安全范围。

但挖沟必然会挖出多余的土,人们就会想,这些土是不是也可以加以利用呢?一般来说,他们会就近处理,垒起土围、土垄。往下挖是壕沟,挖出来的土还可以堆在地面上,一高一低增加了高度差,就起到了更好的保护作用,于是,我们熟悉的“城墙”就诞生了。

学者认为,在浙江发现的这些土围跟后来专门建造的围墙确实还不完全一致,但二者应该是具有渊源关系的。中国不少地方都发现了类似遗迹,比如说在湖南东部的澧阳平原一处文化遗址中,就出现了挖壕沟时排出土然后堆积成土围的做法,年代是在公元前6000年前后。

陕西也有类似的遗址,在西安半坡遗址的居住区内,考古学家发现了更复杂的壕沟,它有内外两重。而在外侧的壕沟那里,有一条由坚硬的土筑成的长条形状的东西,考古学家称之为“硬土带”。这条“硬土带”现存长度有20多米,很有可能就是早期城墙一类建筑的遗迹。如果你到西安半坡博物馆参观,还可以在里面看到一处“大围沟遗迹”,就是咱们所说的这种环形壕沟式的围子。

除了深挖壕沟、垒起土围,人们会因地制宜,利用自然条件来完善城邑,把自己保护起来。从南到北,形态各异。

比如,在我国长江中下游地区,这里水网密布,随之诞生了“水城”。水城的特点是,把城周围的壕沟挖得又深又宽,船只可以在这些壕沟里通过,这些壕沟也便于泄洪,防止水患。这里的城门,大多是水门。但这类城,一般起不到防御敌人的作用,可以看作是处理人与自然关系的作品。水城的典型代表,就是浙江杭州的良渚古城,现在有杭州良渚遗址公园可以参观。

再比如,位于黄河中游的中原地区,这里黄土比较丰富,所以人们早早就掌握了建造土墙的技术,这个地区盛行的城邑多是“土城”。从中原再向北延伸,到了山西、陕西北部的高原,再到河套地区,也就是黄河中上游的那个几字弯,进入内蒙古和宁夏地区,这里就不再是黄土满地了,而多是裸露在地面上的岩石。于是,原始先民们就地取材,用石头来砌墙,形成了具有地方特色的“石城”,这是西北重要的文化景观。

总而言之,在这个时期,无论人们是在居住地周围挖沟、建土堆、垒石块,还是因地制宜,利用自然山川把自己围起来,这些都不具有王权或者神权的象征意义,多是划定活动范围、守卫领土而造的围子,这是“城邑”。代表着更高级文明社会的“城市”,到这时还没有出现。

城市是什么时候出现的?

城市这个词,意义重大,不只意味着更复杂、更高级的城,还标志着国家和文明的诞生。

国家其实是个比较抽象的概念,一般认为国家是人类社会的一种高级形态,它的典型特征,是存在强制性的统治和管理机构;文明呢,这个概念更抽象,人类社会发展到高级阶段,才开始出现所谓的“文明”。体现文明的要素当然有很多了,比如有文字、有青铜器、有阶层分化、有祭祀活动等等。

而城市,就是这两个抽象概念,在现实世界中的具体体现。想象一下,一个地方如果同时发现了大规模的青铜器、文字、礼仪性建筑,还有大型墓葬等等,那这和我们前面提到的,画个圈挖个沟把自己围起来的“邑”,可就完全不一样了。这就意味着,这个地区已经开始出现了向外辐射的权力中心,人们开始有了不同的分工,不再是大家一起打猎种地,而是出现了统治者和贵族,贫富分化随之开始,所谓的“文明”在此地诞生了。我们就会把这个地方,称之为“城市”。

世界各个区域早期文明的历史研究都表明,第一批城市无一例外都是权力中心,考古学家会直接叫它们“王权城市”。中国古代历史就很典型,“政治性城市”是贯穿整个古代史的主流形态。具体来说,这些城市有以下三个特征:

第一,城市一定是大规模的人口聚集地。

第二,城市里的居民构成比较复杂,从事各种各样的工作和劳动;同时也是一个“陌生人社会”,作为一名城市人,通常情况下,你不可能和这城市里的每个人都混个脸熟。对你来说,城市意味着一定有所谓的“陌生人”存在。

第三,城市也是这个地区的社会组织中心,承担一定地域内的政治、经济或是文化中心的职能。

来看几个具体的例子。

公元前1800年前后,地处我国中原腹地,今天河南洛阳的二里头文化,在极短的时间内,吸收了周围各个区域的文明因素,迅速崛起。考古研究发现,二里头文化没有局限在单一地区,而是几乎遍布于整个黄河中游,这是东亚大陆最早出现的“核心文化”。所以有学者认为,二里头文化对应着我国最早的王朝——夏朝。尽管这种说法在学界一直有争议,但有一点不可否认,大量证据表明,二里头文化可以被称为是中国最早的“广域王权国家”。

比如,我们走进洛阳的“二里头夏都遗址博物馆”,你会看到一种叫“牙璋”的文物,“璋”是长条状,下端是长方形,上端的两个角会突出去,这是一种礼器,统治者身份的象征。二里头时代,牙璋这种礼器在中原地区、华北平原,乃至东南沿海都有分布,它的扩散,考古学家推测,这很可能是中原的统治者在四处散播自己的威仪。

再比如城市建设。二里头文化遗址有几个发展阶段,公元前1750年左右,这是第一个阶段,居民们开始在这个地方营建大型聚落。早期的聚落面积,就超过了100万平方米,比清代故宫占地面积还要大1/4。这么大规模的聚落,吸引了周边人口不断迁徙到这里。考古学家发现了不少珍贵的贵族用品,比如白陶、象牙和绿松石制品,此外还有青铜工具。这还只是二里头文化城市发展的第一阶段。

过了50年左右,大约公元前1700年或稍晚的时期,二里头文化进入第二个阶段,开始进入了全盛期,城市规划的总体格局已经基本完成。让我们看一下,城市的中心是大型宫殿建筑群,外围有主干道连接交通,这些道路也分割出了不同的功能区。其中还有官营的手工业作坊,负责制造贵族们的奢侈品,就位于宫殿区的附近。宫殿区的周围,还分布着祭祀区域和贵族的居住区。不同区域之间还有着围墙,形成了一个个独立的封闭空间。这些都显示出了当时这座城市有着极强的规划性,显示出一个王朝首都所特有的气派。可以说,二里头遗址的布局,开启了中国古代都城规划制度的先河。

但是,在超过半个世纪的挖掘勘测中,研究者们发现一个离奇的地方,这个规模宏大的古城,竟然没有任何防御措施,没有城墙把二里头遗址给圈起来。尽管边缘地带,有人发现了一些不相连的沟状遗迹,但这也不像是壕沟、城墙,应该是用来划分区域的。

这并不是特例,后来的商曾多次迁都,商晚期的都城在今天的安阳殷墟。人们发掘了90多年,也没有发现任何外围城墙的痕迹。

不设防的都城,安全如何实现呢?

安阳殷墟有一种风格独特的城建格局,叫“族邑模式”。这里没有明确的城市功能区规划,王族的城邑是整个殷墟都市圈的中心,是都城的心脏。在王族城邑的周围,簇拥着一层一层星罗棋布式的小族邑、小聚落。这些小族邑的沟通连接,形成了一道无形的人墙,起到了聚落屏障或城墙的作用。还有学者补充说,加上殷墟文化时期国力强盛,有强大的威慑力,就更没有必要去建造外围城墙了。

当然,安阳殷墟作为中国目前最著名的历史遗址,除了城市建设之外,还有很多值得参观欣赏的地方。殷墟博物馆最新的展厅在2024年正式对外开放,算得上这一年文博圈的一个大事件。我们可以看到当时的青铜器、陶器、玉器还有甲骨文等珍贵的文物。数量之多,类型之全,可以说是商代文物展览之最,非常值得一看。

不只是“二里头文化”和晚商殷墟,此后一直到东汉,在长达2000多年的历史里,大型王都都没有城墙。这是什么原因呢?

许宏老师是这样的解释的,考古发现:这些王都有不少共同特点,它们都城庞大,城市的内涵高度复杂,有着复杂的功能分区。但基本没有在城市外围设置防御措施,而是根据它们所在的自然山川为天然屏障。这样的城市布局,其实显示了处于上升阶段的华夏族群的文化自信。这些强大的中原王朝,是“国上之国”。因为自信,所以人们用不着修个土围子,把自己保护起来,而是跟周边的诸侯盟国“讲信修睦”“守在四夷”,就是与周围的族群和平相处,关系好到他们就像是守卫自己的屏障一样,这可以看作是大国风范的源头。

除了我们上面说的二里头文化和殷墟,周朝的三大都城,周原、丰镐、洛邑;秦朝的都城咸阳、西汉长安、东汉洛阳也都是如此,中心城市靠着强大的政治、经济和文化职能,形成庞大的都市圈,彰显出巍巍帝都的宏大气势。从这个角度出发,从二里头文化到东汉的这两千余年,可以被称为是“大都无城”时期。

但这两千多年里,有一个时期例外,那就是战乱频繁的春秋战国时期,尤其是兼并战争惨烈的战国时代。

一方面,由于各个小国之前的战争日渐频繁,从自身的利益和安全性出发,人们开始出于军事目的,修筑大量的防御工事。另一方面,到了春秋后期,各国内部都经历了剧烈的社会变革,进入了“礼崩乐坏”的时代。一个关键变化是,各国普遍实行了郡县制。县就是“悬”,诸侯本来只管理附近的土地臣民,现在伸长胳膊,要管理一块悬在远方的富庶的土地,这就是“县”,为了管理和保护“县”,就在“县”的周围建造城墙,所谓“设县之处必有城”,于是就成了后来常说的“县城”。

还有,随着商品经济的发展,宫殿以外,城墙以内的区域,开始出现了所谓的“市”,也就是“市场”,城市里各个阶层的居民,在这里交换物品,举行社会活动。“市”就由此成了城区内的一种非常重要的组成部分。可以说,就是在这个时期,“城”与“市”开始融为一体,成为我们今天常说的“城市”。

随着后来秦汉时代大一统局面的形成,社会经济持续繁荣,国家的边疆地区也不断被开发,又促进了城市的进一步发展。几座大型的帝都重新建立,基本恢复了“大都无城”的风貌。

既然“大都无城”彰显了古代王朝昂扬的自信心,后来的隋唐宋元明清,也都是强大的王朝,为什么“大都无城”面貌不再了呢?

接下来,我们就再来说说,中国城市发展史的后半段。看中国古代的城市是如何一步步发展到今天我们所熟悉的样子的。

我们熟悉的古城格局,是从魏晋时期逐步发展演变而来的。从魏晋到明清的中国古代城市,尤其是都城,一般具备三个主要的特点:

第一,是城郭兼备的总体布局。这时的城市,会在主要的城区之外,再建造一个“外郭城”,外郭城指的就是皇家宫殿区域以外、郊区以内的城区,用城墙区隔开来。

第二是全城的中轴线的设计理念。北京城就是沿着中轴线对称分布的,在北京前门附近,我们还可以看到中轴线标志。

第三个特点,则是里坊街巷的统一规划。

我们现在追溯中轴线的城市布局历史,一定会从三国时期曹魏的都城“邺北城”讲起。遗址位于今天河南河北交界处的邯郸临漳县。

从曹魏的都城开始,国都出现了方正的布局,用一条大路连接东西两大城门,将全城分为南北两部分。北区是宫殿、官署和贵族居住区,南区则多是里坊区域,里是居住区,坊是城市居民工作的地方。纵观国都,还有一条贯通南北的大道,成为全城的大中轴线。这个时候,中国古代早期都城中,分散的宫殿布局,就被中轴对称的规划格局所取代了。曹魏邺北城的这种平面规划,对后面的中国古代城市发展,产生了重要影响。

那就要问了,为什么中国古代城市布局在魏晋发生了这么大的变化?

从东汉开始,中原内地受到周边民族的影响越来越激烈。尤其是,魏晋南北朝时期,北方民族频繁入主中原,匈奴、鲜卑、契丹、女真、蒙古、满族都建立了影响深远的政权。

在东汉以后的中国都城发展史上,有三次最具有划时代意义的都城规划管理变革,而这三次变革都是这些马背上的民族所带来的。

它们分别是:北魏时期,鲜卑人创造的封闭的坊市制度,坊是手工业区,市是做买卖的地方。坊市制度是把手工业区和做买卖的地方封闭管理起来,代表是北魏前期的都城平城,也就是今天的山西大同,以及后期的都城洛阳为代表。第二是元代时,蒙古人设计出街道胡同,以元大都为代表,也就是北京城最早的前身。第三是清代时期,清代统治者推行满汉分治式都城管理模式,以北京城为代表。

你看,这三个设计,有一个共同点,那就是在城市里进一步建造围子。统治者们用高大的围墙,严格的管理,把不同等级、不同身份的人们给区分开,严格限制他们的日常活动空间。

比如说,“坊市制度”从北魏开始,延续到唐代,达到了鼎盛时期。唐代官府将都城内划分为若干个“坊”,每个坊的面积是一里见方,换算成现在的单位,应该是边长500米的正方形区域。每个坊周围都建有围墙,开设坊门,由官府统一制定开门和关门的时间,限制这里居民的出入。城市内的市场也划定了专门区域,并对交易时间做了明确的规定。这就是将城市各类职能建筑,划分成封闭的地理空间,实行封闭式的管理。

这样的城市建设与规划,也深刻地影响到了我们今天的城市面貌。比如,元代的蒙古统治者治下,整齐的街巷胡同与四合院建筑风格开始出现,我们今天在北京还能看到这样的历史遗迹。清朝时期,在首都北京实行严格的满汉分制政策。清朝能够获得王公府宅的人必定是八旗子弟,所以王府全部坐落在内城里,北京城中心区。这样一来,到清王朝解体以后,原属皇亲贵戚八旗宗室的王府,纷纷改作机关、学校。因为它们的地理位置并没有改变,于是绝大多数政府机关、学校、公共部门就集中在东、西两城区,数目远超南城。以王府为代表的北京旧城功能空间的分布格局,一直延续到今天,甚至影响了北京的房地产和学区房的分布。

总的来说,从魏晋开始,直到明清,华夏族群开始进入一个频繁动荡、竞争更加激烈的时代。来自北方的统治者,在营建庞大国都的同时,也会建立各种各样的举措,对内强化控制和管理民众,对外加强防御措施。纵贯全城的大中轴线、严格的里坊制度等等,可以说都是为了维持稳定、强化管理。从这点出发,这些城市规划,是不是从某种程度上,反而折射出了这些北方族群统治者的文化不自信,或者说人类历史发展,就是文明间的竞争变得越来越激烈的过程呢?期待学者们的进一步研究。

好了,这本《城的中国史》的主要内容,就为你介绍到这里。

北京大学历史系的罗新教授曾说:“人类的历史,其实是设置各种阻碍的历史。”农耕时代的城池、长城、边墙、壕沟等,近代以来的边境线、护照签证、海关等,都是这类阻碍的物化形式。但与此同时,人类的历史,又是不断破除各种阻碍的历史。现代的全球化和“地球村”的概念,人口、商品、技术、文化等的大移动和大交流,也都可以看作是对各种新阻碍的破除。

随着工业化和信息化时代的到来,古代城池的防御功能已经逐渐消失,成了宝贵的文化遗产。可以说,我们今天又进入了一个新的“大都无城”时代。我们摆脱了高耸、封闭、压抑的城墙的阻隔与束缚,靠着经济、文化上的影响力,形成了一个个规模庞大的都市圈。更重要的是,我们中的大部分人,也在不断拆除自己内心的那道城墙。我们会吸取、学习世界各国优秀的文化,也会让中国的优秀文化走向世界。

以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.中国古代常常“大都无城”,这背后并不是技术水平的限制,而是时代价值取向决定的。

2.东汉以后的中国都城发展史上,有三次最具有划时代意义的都城规划管理变革,这三次变革都是这些马背上的民族所带来的。

3.人类的历史,是设置各种阻碍的历史,但也是破除各种阻碍的历史。