《城归何处》 吴俊庭解读

《城归何处》| 吴俊庭解读

关于作者

李昊,国家注册城市规划师,专栏作家。为《中国国家地理》《世界遗产地理》《新周刊》、澎湃新闻等多家媒体撰写专栏或供稿。作品曾被《孤独星球》、西班牙大使馆、爱尔兰旅游局推介。

关于本书

这是一本城市文化大众读本。本书可以成为一场认识城市的漫游,你也可以通过它开启另一个世界的大门:原来城市是这样诞生的。城市规划并非高高在上,城市规划就在你我身边。

核心内容

城市这些年发生的变化,正在如何改变我们规划、建设城市的思路?面对这样的变化,城市规划师有哪些化腐朽为神奇的能力,来应对挑战?以上问题的答案,都建立在一个底层逻辑上:城市规划师这个职业,不是为城市里的高楼大厦服务的,而是为城市里的人服务的。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《城归何处》。它还有一个副标题,叫“一名城市规划师的笔记”。

说起城市规划,你可能一时解释不清,是做什么的,但相信碰到机会,你也能说上几嘴。像是国家层面,设立雄安新区这样的大话题,还有我们每户人家,买房选地,门前的管道铺设、花园翻修,这样的小话题,在我们身边,随处都有人讨论。

难怪,现在有越来越多的人都生活在城市里,城市是自己非常熟悉的地方,有各种各样的观点,不奇怪。2019年底,中国大陆常住人口城镇化率,首次超过60%,也就是说,每10个国人,就有6个生活在城市之中。而这个数字将继续提高。所以说,城市怎么建,要建成什么样,是整个社会和我们大多数市民朋友,都必须要面对的问题。这个时候,城市规划师的重要性就出来了。在后面啊,你也将了解到,这项职业的核心,就是组织公众参与、协调各方利益。因为,城市规划师不是为城市里的高楼大厦服务的,而是为人服务的。

城市规划很多问题,谈论起来门槛不高,当这成为一项职业,好像门槛又挺高的。咦,城市规划还是个职业啊?没错,就叫城市规划师。很多大学就设有这个专业,像清华大学、同济大学,从这里毕业的学生,一般都在政府部门或者设计院工作。而今天要讲的这本书,就是用城市规划师的视角,带你真实地走近这个行业,看看它这些年发生的变化,是如何一点一滴地改变我们城市的。

说回这本书。作者李昊,中国城市规划设计研究院规划师,从事城市规划近10年,曾参与过许多北京古街的改造工程,比如说崇雍大街、杨梅竹斜街。李昊的成长轨迹很有意思。他出生在河南南部的小村庄,从小时候起,就一直不停地搬家,郑州、上海、北京、甚至海外。你看,他的迁移经历,是不是就像中国城镇化浪潮中的一个缩影?从乡村到城市,从小城市到大都市。李昊见证了城市日新月异的变化,也获得了很多一手的资料。

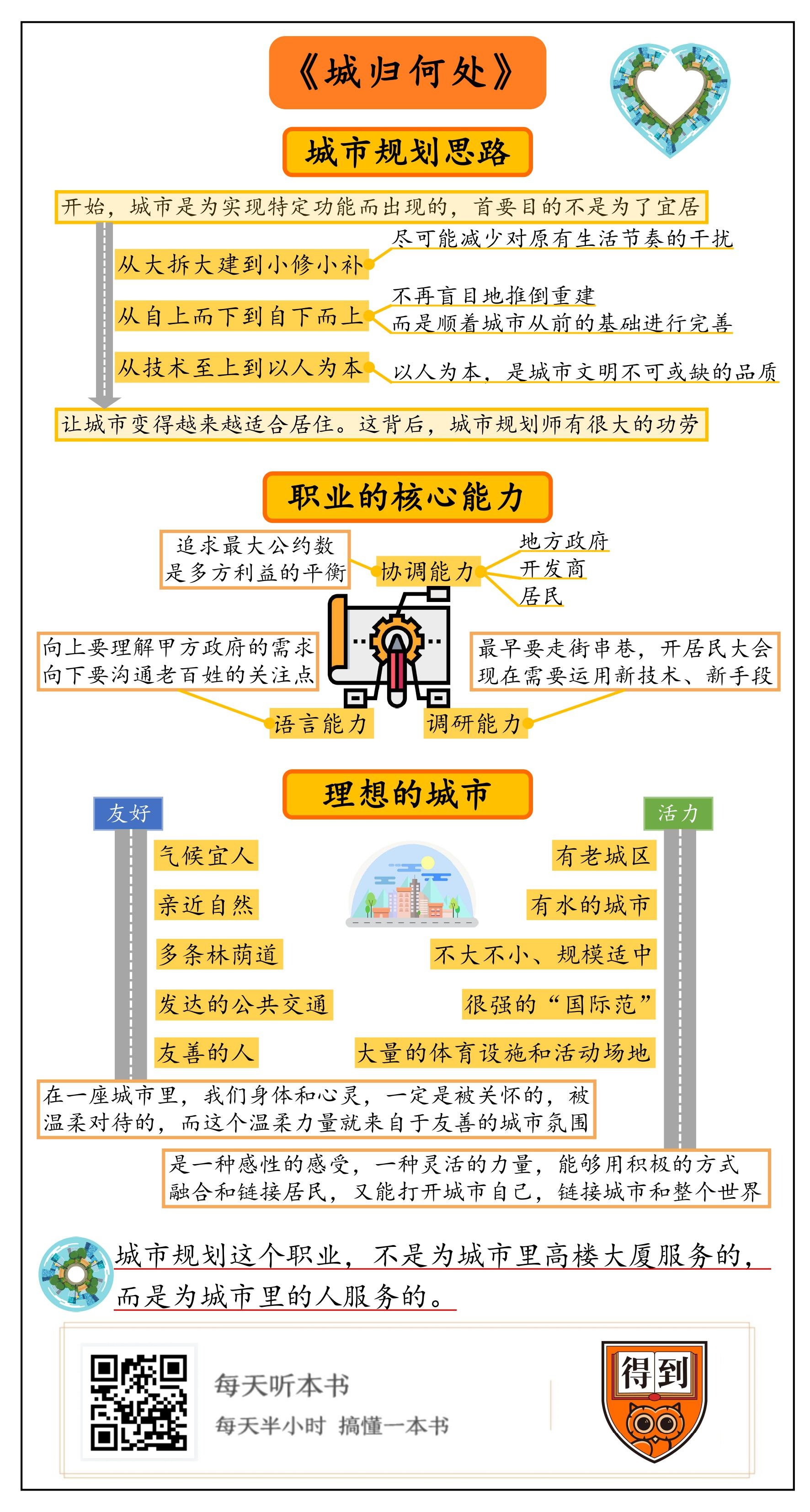

这本书就是由一系列观察笔记组成的,所以,我在原书的基础上,梳理出了最有价值的三部分,为你进行重点解读。首先,我们来看一下,正在发生变化的三个城市规划思路。然后,再来看看,面对这样的变化,城市规划师有哪些化腐朽为神奇的能力,来应对挑战。最后,以城市规划师的视角,讨论一下什么才是理想的城市。

首先,城市这些年发生的变化,正在如何改变我们规划、建设城市的思路呢?

在说这个之前,我们先要了解一下城市的起源。在中文里,“城”和“市”两个字,恰巧能概括两种城市起源的说法。城,代表的城市起源说是指,为了防御外敌入侵,而建设城堡城墙,以形成要塞,保护人口和财富。市,则是说商业活动的出现和聚集,导致城市雏形——集市的形成。所以,一开始,城市是为了实现特定的功能而出现的,它的首要目的不是为了宜居,城市居民的感受没有那么重要。

现代意义上的城市,起源于工业革命。那个时候的城市,更像是个生产机器。很多建筑都是生产单位的配套设施。直到近几十年来,欧美的很多城市,包括我们的城市,才开始向人居环境进行转变,也就是从“城”“市”,向“居”,居住的“居”,转变。现在的人们认为,城市是为了我们美好生活而存在的。那需求变了,城市的规划思路也要随之改变。

先来看第一个思路的改变。好多城市里的中国人都有这样的经历,就是城市成为一大片工地,门口一条路今天被刨了,明天被填上,过两天又被刨开。当然,随着经济发展、人口涌入,原来的城市无法再高效运转的时候,大规模的城市改建,是有必要的。但是推倒重建,不仅对日常的生活工作带来很大的不便,还破坏了市民心中珍贵的城市记忆,于是很多城市开始选择“城市更新”这一方式。那什么是城市更新呢?举个例子,对于传统古街改造,城市更新就不会拆了重建,而是选择修缮调整。像是拆掉栏杆,改善步行环境;统一店铺招牌,和周围民居保持协调;利用空余空间,种植花草,增设社交空间,北京的崇雍大街就是一个好例子。总之,尽可能减少对原有生活节奏的干扰,这就是城市更新。过去崇尚大拆大建,现在反而更注重城市文化气息的保留,小修小补,这就是城市规划第一个改变趋势。

我们再来看城市规划思路的第二个改变。过去,城市的持续发展,常常带来很多的问题。比如,中世纪以来的欧洲城市,市政基础设施严重落后,甚至连贵族的四轮马车都没办法顺利通过。终于,在拿破仑三世当政期间,他主导了一次轰轰烈烈的巴黎重建运动。你今天去巴黎旅游,很多建筑都是那时候建的,包括大面积的广场和公园,充满形式的纪念碑和雕塑。看起来确实很美啊,但这其实和市民们的平时生活没多大关系,完全是主政者的想法。反而有些自发形成的村庄和城镇,却很懂居民真实的需要。因为它的每一个角落,都是居民为了他们实际的使用建设的。这给现在的城市规划,带来启发,就是不再盲目地自上而下推倒重建,而是顺着城市从前的基础,自下而上进行完善。

城市规划思路的第三个改变,就是从技术至上到以人为本。先来想个问题,在度假旅行时,人们往往会选择那些热情友好、文化气息浓厚的欧洲小城,而很少会去那些被现代理念规划出来的城市,比如巴西利亚,即使它获得了城市规划的大奖。这是为什么呢?原因就在于,我们对于城市的体验,不仅在于建筑和科技,而是更多的在于生活体验。举个例子,西班牙巴塞罗那的兰布拉大街,被称为欧洲最美街道,原因就在于它的步行道位于路中间,里面种满了悬铃木,而两侧才是单向机动车道和临街商铺。你看,它没有什么高智能的技术,只是把道路还给了市民。这一做法也出现在了我们的城市改造中。北京的皇城根遗址公园,也是把整个公园放在了路中央。人们越来越意识到,以人为本,是城市文明不可或缺的品质。

总结一下,城市规划思路有三个改变趋势,从大拆大建到小修小补,从自上而下到自下而上,从技术至上到以人为本。这些趋势,让城市变得越来越适合居住。在这背后,城市规划师有很大的功劳。那城市规划师是怎么做到的呢?或者说,他们有哪些化腐朽为神奇的能力呢?

在说这部分之前,我们必须意识到,城市规划师实际上的日常工作,可能跟我们想象的很不一样。

在很长一段时间里,地球上的城市都是自发形成的,所以就会有各式各样、未曾预料到的问题。于是,大多数城市走上了先规划,后建设的道路,像刚刚我们提到的,巴西的新首都,巴西利亚,就是规划建好之后,才从里约搬过去的。这样说来,城市规划师的工作,是不是可以这样理解:只要在图纸上,描画出城市的美好蓝图,然后经过施工,就建好了?这其实离规划师的日常工作很远。人们把对建筑师的想象,同样投射在了城市规划师身上。对于建筑师来说,他的核心任务,是把建筑建好、弄漂亮。但对于城市规划师来说,他的侧重点,不是把城市里的高楼大厦建得漂亮,而是让人住得舒服。

实现这样的目标,从来不是件容易的事。这就要靠城市规划师这个职业的核心能力了,分别是协调能力、调研能力、语言能力。听起来很抽象啊,下面我将结合身边的案例,为你解释。你会发现,这些能力是有迁移性的,也就是说,是通用的,能推广到其他职业。

我们先来看第一项能力,协调能力。城市最终长成我们眼前的样子,一般来说,是先做规划,政府再根据规划出让土地,然后开发商拿地盖房,最后市民们买房。过程听起来很简单,但其中涉及着成千上万的人,有多个利益方。比如说,地方政府,他需要有拿得出、看得见的政绩;开发商,需要真金白银的投资回报,而且是越多越好、越快越好;居民呢,要考虑房子户型合适不合适、和自己的身份配不配、离单位近不近。还有,这个新规划的城区,和原来周边已经建成的小区,关系怎么样啊,他们门口的商铺,能不能靠这个规划提高提高商业额啊。你会发现大家表面上的目的一致,都想要好的生活,但每个人的关切点都不一样。那夹在中间的规划师怎么办?只能不断做协调、整合的工作。除此之外,别忘了,他还是个城市规划师啊,他还需要坚守专业的立场。这就好比走钢索的人,头还顶着一个碗。所以有些城市规划师常常自嘲,说如果真有改造世界的理想,就不应该当规划师,而是当市长。所以你发现没,城市规划从来都不是一个简单的数学模型,它追求的是最大公约数,是多方利益的平衡。

那光靠不停地协调就行了吗?城市规划师不就成了一个受夹板气的小老鼠了嘛,那他的专业性体现在哪呢?专业性体现在他的调研能力上。城市规划师能够把所有相关者,比如政府官员、商铺店家、普通老百姓的需求挖掘出来,然后找到一个大家都能接受的方案。城市规划师最早的调研技术是什么呢?没办法,只能走街串巷,开居民大会。有时候一个项目做完,他们已经和街上的居民打成一片,成为好朋友。早年的城市规划师,更像居委会大妈那个角色。现在呢,因为技术进步,调研出现了新的办法。像作者任职的中规院,就开发了一个像大众点评一样的平台,让市民可以在手机上看规划图,如果对某一地点有意见,还能随时对它进行标记和反馈。这项技术已经在珠海和厦门,得到了实际应用。而北京市则做得更加大手笔。在他们的城市规划馆里,放一个城市规划模型,直接增加视觉感受,让老百姓现场参观提意见。你看,对现在的城市规划师来说,调研可不只是去组织听证会了,而是需要运用新技术、新手段,和不同人、不同利益团体交流,把他们的声音传达出来,并且考虑到最终的规划里去。

规划师需要具备的第三项能力,是语言能力。欸,城市规划师又不需要说相声,怎么还需要语言能力?别急。首先,你需要知道,在我国,规划师多在政府部门或规划院任职,所以甲方一般来说是各级政府。这就不可避免地,涉及到了政府文件和会议纪要。可这和语言能力有什么关系?欸,你先来听听几个词:三生空间、城市双修。这都是从政府文件里面截取的。三生空间的意思是生产、生活、生态三类空间的总称,城市双修说的是生态修复、城市修补。明白了吧,城市规划师,需要有扎实的语言文字功底,才能从阅读政府报告里,理解政府想要的到底是什么。这还只是一方面。前面我们说到,调研走基层是规划师的日常工作,所以,他们经常需要和老百姓聊天,这个时候,语言能力就派上用场了。比如说,你是规划师,居民问你海绵城市是什么?你可以这么说,咱们村东头不是挖了个沟蓄水嘛,那就是海绵。城市里面也一样啊,多挖一些河、湖、池塘,当然绿地、花园也算啊,只要它们能够蓄水、排水。这样看起来,城市是不是就变成一个大海绵了。下雨的时候,城市就不容易积水了。明白了吧,总之就是,用老百姓的话讲老百姓的事。这样看来,做个城市规划师,既要向上理解甲方政府的需求,又要向下沟通老百姓的关注点。你说,语言能力是不是很重要。

好了小结一下,这一部分我们说了,规划师面对城市规划思路的改变,需要同时具备协调能力、调研能力、语言能力。当然这并不是说,这些就足够了。城市规划师需要与时俱进,不断发展出新的能力,来应对新的城市问题。

这几百年来,城市规划师在向前探索的过程里,积累的丰富经验,对外行人来说,也是一笔很有价值的财富。所以最后一部分,我们就有必要来讲讲,以城市规划师的专业眼光来看:一座理想的城市是什么样的?

书里有一个清单,列出了理想城市的十大要素。当然先提前说明啊,作者也是这样提醒的,这是一个理想的城市模型,全世界上可能没有哪座城市,能完全满足这些要素。

不过,我倒是发现了这十大要素有一个共同点,就是,它们都让住在城市里的居民更舒心。好,具体来看一下。

第一,理想的城市通常气候宜人,简单来说就是,冬天不用暖气,夏天不用空调。举个例子,人们为什么喜欢去意大利南部和美国加州旅游,就是因为他们夏天阳光灿烂,而冬天温暖湿润。气候是否舒服,往往给人的感受是最直接,也是最关键的。可以说,这是人们对城市的第一印象。

第二,城市如果能够亲近自然,那是最理想不过了。相比人工建成的城市公园,能够和自然融为一体的城市,无疑更具有宜居性。像昆明,三面环山,南临滇池,生活在这样的城市里,幸福感绝对不会低。

第三,理想的城市通常有很多条林荫道。作者在这里用了一个很好的比喻,它说好的城市如果是一个美人,那么林荫道就是这个美人的丝带,能让这座城市柔美起来。由高大树木组成的绿色长廊,不仅美观,更是市民夏天乘凉的好去处。

第四,发达的公共交通,也是理想城市不可缺少的部分。公共交通,对包括外来游客在内的公众,是一个友好的标志,因为它能让你快速融入陌生城市。比如,骑着自行车,刷一遍北京长安街夜色;坐出租车,从纽约“梦之街”第五大道驶过;或是坐坐重庆城轨,在楼群中穿梭。乘坐公共交通,会让你像当地人一样和这个城市相处。

第五,理想的城市是由友善的人组成的。莎士比亚说,“城市即人”。无论去到哪,我们期待的最美风景,永远都会是面露微笑、张开拥抱的一个个具体的人。我的同事告诉我,有次她在缅甸街头,她的裙子是当地的民族服饰——纱笼,类似于筒裙,就是一块长方形的布。这种服饰系住的方式,是围在腰间在侧面打个结。结果不知怎么的,那个结松了,眼看纱笼就要掉下来的时候,身后的当地人迅速地围了上来,帮她系好。我的同事说,这是她在旅行中,最能感受人心相通的一刻。

好,到这里我们暂停一下。你发现没,以上五个要素虽然都在讨论理想城市,但它们的关键词是友好。无论是气候、自然、林荫道,还是公共交通、城市里的人,它们都在强调,在一座城市里面,我们的身体和心灵,一定要是被关怀的,是被温柔对待的,而这个温柔力量就来自于友善的城市氛围。

我们接着往下看。

第六,理想城市要有老城区。通过走访老城区里的菜市场、普通街区,你就能迅速触摸到这座城市最鲜活的市井百态,从而热情地走入当地人的生活。如果你有机会旅行巴塞罗那,如果在参观完圣家族大教堂后,在旁边的老街区转一转,你就会发现这座城市的老街区,都是一两百米左右的方形地块,一点也不比那些新城区的建筑差。这就是普通老城区的魅力,也是热门旅行指南没能写到的另一面。

第七,有水的城市充满活力。我的家乡湖南长沙,就是一座有水的城市,每逢重大的节庆时刻,远道而来的游客和当地市民,聚集在河流的两岸,看一枚枚烟花,如何从江心水深处,升腾而起,又是如何在夜空中,与远方群山呼应。水涨水落间,场面非常动人。当然也不是所有的城市有幸都有河流,但你会发现,这些年,基本上城市改造,都会加上喷泉瀑布,甚至挖条人工的运河。通过这样的方法,每个人的家乡城市,都因此变得更好。

第八,理想的城市往往不大不小,规模适中。研究表明,人口达50万之后,城市的聚集效应才开始显现。但达到百万以上后,城市又显得喧嚣拥挤,这样的城市,生活起来就没那么舒服了。所以,不多不少才是城市活力值的最佳状态。

第九,理想的城市,会有很强的“国际范”。不同的民族、不同的国籍,带来全球讯息。文化间的碰撞,丰富着城市的文明层次。住在这样的城市里,往往是新鲜又有趣的,即使你不去世界各地,世界各地也会来找你。

最后,理想的城市拥有大量的体育设施和活动场地。而这些设施和场地,是免费开放的,可以让市民随时随地,开展健身运动。此外,书里还提到,城市规划馆也很重要。所以,在选择城市进行旅行时,你也可以选择有城市规划馆的城市。我们造访一座城市的规划馆,能在最短的时间里,了解一座城市的前世今生。这项高阶技能,实用又有趣。当地没有城市规划馆的话,可以换建筑博物馆,或者游客信息中心搜一搜,这都是打开城市的神秘的入口。

同样的,你发现没,这后五个要素,它们讨论的关键词是活力。说到底,活力是生活在城市中的人的一种感性的感受,它是一种灵活的力量,能够用积极的方式融合和链接居民,又能打开城市自己,链接城市和整个世界。

好,《城归何处》这本书,就为你解读完了。

最后再多说几句。前面我们提到的,无论是城市规划思路的转变,还是城市规划师的核心能力,都建立在一个底层逻辑上,那就是,城市规划这个职业,不是为城市里的高楼大厦服务的,而是为城市里的人服务的。

受这本书启发,我开始在想,或许不只城市规划师这样。对于很多职业来说,也必须要穿过物,看到背后的人。比如,作为一名木匠,他不能只关注一堆木头如何组装;作为一个工程师,他不能只看到一个转动的机器。要成为一名有职业觉知的人,他们就必须关心是谁在使用木头和机器,在使用过程中,遇到了哪些困难。只要把人的需求放在第一位,才能拨云见日,在职业发展上有所成就。

在最后,我想跟你分享本书尾声中,一句特别打动我的话:“我从饭馆的窗外看到骑电动车的男男女女们带着从周末集市采购的商品回家,路边的孩子们在嬉笑打闹,店里面的老板给几个老乡讲述自己背井离乡来经商的心酸。”

你看,城市可以没那么漂亮,但是一个理想城市,土著居民不会缺席,他们在弄堂、胡同,也能浇花弄草、过上一点也不比高楼大厦里差的高质量生活。一个理想城市,建筑工人、环卫工人不会缺席,他们也能看得上病、上得了学,下班后有个地儿散散步。这才是美好生活的样子。

城市不是冷酷的高楼大厦,也不是无情的生产机器,而是给人归属感的栖息地;同样地,城市规划师应该关心的,不是建造出时髦摩登的街区,也只不是权衡好各方的利益,而是关心每个鲜活的人,住得是否舒服,是否有尊严。从这个意义来说,与其说我们关注的是城归何处,不如说,我们关心的是人归何处。

撰稿:吴俊庭 讲述:成亚 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.城市规划师的核心职业能力:协调能力、调研能力、语言能力。

2.“城市即人”:无论去到哪,我们期待的最美风景,永远都会是面露微笑、张开拥抱的一个个具体的人。

3.与其说我们关注的是城归何处,不如说,我们关心的是人归何处。