《城堡、战役与炸弹》 刘怡解读

《城堡、战役与炸弹》| 刘怡解读

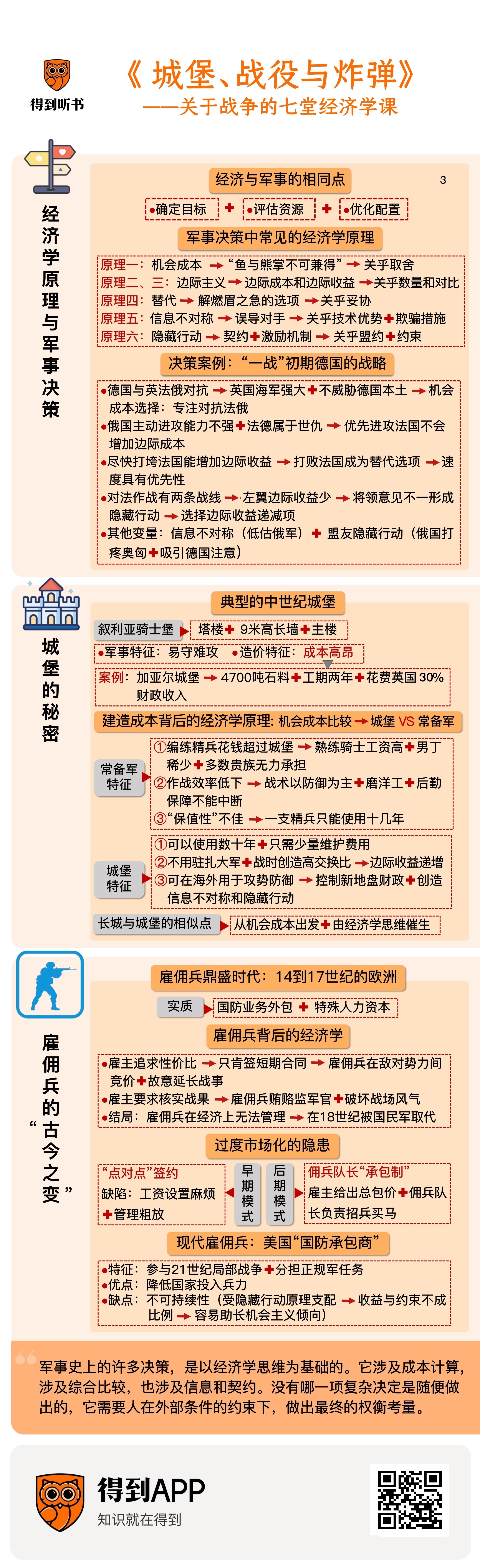

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,叫做《城堡、战役与炸弹》。这三样东西,在军事史上经常出现。听到这个书名,你多半已经猜到,这是一本写军事主题的书,但它的视角却很独特。本书的英文副标题,可以直译成“经济学如何解释军事史”。它的两位作者专门强调说,哪怕你不是军事迷,分不清战斗机跟轰炸机有什么区别,大炮分为几种,你读这本书也不会有任何知识门槛。因为它没有堆砌太多复杂的史料,语言也不艰深。它就是把西方军事史上一些引人注目的现象,用经济学理论梳理一遍,再告诉你:大家之所以会选择这么干,背后是有逻辑的。这些理论和逻辑,完全可以脱离军事领域,用到你的日常生活和工作中。这个角度就有点儿意思了。

说到军事和经济学的关系,相信大家并不陌生。得到听书解读过的《战争中的经济学家》一书,讲的就是“二战”前后,一批顶尖经济学家为各国政府服务的故事。筹措军费,得找他们;生产飞机大炮,得找他们;就连制定空袭计划,也得问问他们的建议。但这些案例,都是20世纪的事。那会儿经济学已经发展成一门相当专业的学科了,政府向专业人士求教,不稀奇。真正奇怪的是,历史上的许多国家和统治者,在没有求助哪位特定专家的情况下,也做出了趋同的军事决策。这些决策又和经济密切相关。这是怎么回事呢?它们的背后,有没有什么共通的逻辑?

这么说可能有点抽象,我们来举几个例子。在中世纪的欧洲,建造大型城堡几乎是所有封建君主共同的选择。中国的明王朝,也在华北边疆地带修筑了雄伟的长城。站在今天的角度,这些决定是不是足够明智,好像有待商榷。城堡和长城都是防御型工事;选择这类方案,意味着不去打进攻战,放弃了主动求胜的可能,听上去多少有些丧气。更别提,修筑城堡和长城,需要耗费惊人的财富和劳动力。据历史学家黄仁宇估算,明长城每公里的建造成本,高达7700两白银。按总长度8850公里计算,那就是6800万两白银啊,相当于明朝中后期三四年的财政收入了。欧洲的小君主,为了修筑城堡而倾家荡产的,更是比比皆是。砸这么多钱在石头疙瘩上,值得吗?有没有其他方案?

另外,14到17世纪,欧洲非常流行雇佣兵。大到神圣罗马帝国,小到意大利的袖珍城邦,都会花重金雇外国人来打仗。这种现象听起来也很反常识:你都有钱请“外包”了,怎么就不能老老实实,自己编练一支常备军呢?本国人组成的军队,肯定比外国雇佣兵来得忠实可靠啊!大家像着了魔一样,把财力投到雇佣兵身上,这又是为什么?

从经济学角度,为这些看似反常的军事现象提供解释,就是这本《城堡、战役与炸弹》的核心内容。两位作者把11世纪以来的西方军事史,划分成7个阶段,从每个阶段选了一个经典案例做分析。这些案例,既有刚刚提到的城堡和雇佣兵,也有“二战”中的战略轰炸,还有“冷战”时代的核武器。这里要提醒你:本书采用的是“倒推”逻辑。两位作者并没有板上钉钉地说,某项军事决策,就是哪一种理论直接催生的。相反,他们启发你我去思考:同一时期,有那么多帝王将相都做了类似的选择,这是不是说明,他们的思维方式存在某些共性?这些思维共性,在经济学上可以拆分成哪些变量和路径?把这些解释推而广之,是不是还可以用在其他领域?比如,雇佣兵现象,就可以抽象成一个更宽泛的问题:在什么情况下,企业会不约而同地使用外部供应商?这么一想,你就会发现,本书的价值确实超出了单纯的军事。它是拿西方军事史作为案例,教你怎样用经济学模型思考问题。是不是还挺实用的?

本书的两位作者,学科背景也很互补。第一作者尤尔根·布劳尔,是美国奥古斯塔大学经济学荣休教授,专门研究国防经济学。他最擅长的,就是从宏观角度分析,为什么国家总是把财政预算花在特定的军事项目上。第二作者休伯特·范图伊尔,也是奥古斯塔大学荣休教授,主要研究西方军事史,尤其是美国参与的历次战争。这本37万字的《城堡、战役与炸弹》,是他们两位合著的,英文版最早出版于2008年,如今已是第二次翻译成中文,其中的视角依然不过时。2005年诺贝尔经济学奖得主托马斯·谢林,生前就专门推荐过这本书。相信它也会让你大有收获。

因为本书的时间跨度超过1000年,其中的案例不可能一一带到,我会重点围绕两三种军事史现象,分析它们背后的逻辑。接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,本书提到了哪些经济学原理,它们又是怎样应用在军事领域的。在第二部分里,我会为你分析,建造城堡为什么会成为中世纪欧洲的流行风潮。最后,我再为你详细解释,雇佣兵这种古老的现象,在14到17世纪的欧洲,有哪些存在的合理性。

开始讲述本书的内容以前,我想先问你一个问题:经济学和军事学有哪些共同点,它们在思维上有什么交集?

要是光看操作环节,这两门学问差得着实有点远。但在决策层面,它们的共性还真不少。军事决策的本质,是国家和军队,为了实现具体的国防目标,动员手头的人力、物力资源,并对它们进行优化配置的过程。这和经济学的基本假设不谋而合。要知道,哪怕是19世纪的“日不落”英帝国,或者“冷战”时期的美苏,手头掌握的战略资源也不是无限的。它们需要仔细思考,国防目标该定多大,人力、财力是动员10%还是50%,不同方向上要配置多少兵力。这个过程不仅直接和经济问题挂钩,而且在思维方式上,经常会用到经济学中的理论和模型,称得上异曲同工。

问题来了:有哪些经济学原理,在军事决策中用得特别多呢?本书作者总结出了六条。它们都不是很高深,不需要套一堆复杂的公式。第一项原理是机会成本:在资源有限的情况下,鱼与熊掌不可兼得。举个例子:A国的人力、财力,不足以同时发展强大的陆军和海军,只能二选一。要是选海军,被放弃的陆军就成了机会成本;因为它是除了海军以外,收益最大的项目。19世纪的英国,就是这么干的。因此,机会成本往往关乎取舍。

第二和第三项原理是边际主义,也就是我们经常听说的“边际成本”和“边际收益”这两个概念。所谓“边际”,可以理解为新增数量。还是举一个具体的例子:为了建立战场优势,A国需要生产一种新飞机。要研发这种飞机,前期必须投入大量的财力和物力;在初始生产阶段,飞机的单价还很高。但如果产量超过一定限度,实现了规模效应,那价格就降下来了。这个时候,和新飞机有关的边际成本就低了。不过,要是A国的对手B国也装备了同一等级的武器,也在持续量产,那A国新飞机的边际收益也会一路下滑。所以,边际主义往往关乎数量和对比。

第四项原理叫替代,这个也不难理解。A国生产出了新飞机,B国没赶上这个趟,但B国恰好研发出了地对空导弹。地对空导弹不适合主动攻击;不过,它对新飞机的杀伤非常大,造价还只有飞机的1/20。那B国就可以选择大量生产这种导弹,作为飞机的替代选项,既解了燃眉之急,又节约了国防开支。B国甚至可以拿导弹作为筹码,向自己的友好国家C国换取一些新飞机。这就是替代,它关乎妥协。

第五项原理叫信息不对称。A国已经研发出了喷气式飞机,但它对外释放假信号,说旧的螺旋桨飞机依然是主流,自己会大量生产。假想敌B国信了这套鬼话,继续把国防资源投在螺旋桨飞机上,还生产了几千架。这个时候,A国突然公开了自己手里的喷气式飞机,那B国花在螺旋桨飞机上的钱就成了沉没成本,它的空中实力也没有加强。在这个案例里,B国就吃亏在了信息不对称上。可见信息不对称不仅关乎技术优势,它还和欺骗措施联系在一起。

第六项原理叫隐藏行动,这个词儿听着有点抽象。两位作者的意思其实是,军事领域也有契约,也需要激励机制。A国打算从B国采购一批新武器,来对抗自己的宿敌C国。但这个B国立场比较暧昧,谁都不想得罪,还经常跟C国眉来眼去。这种情况下,A国就得制定一些防范措施。它可以在签合同时加上巨额违约金,还可以在国际局势恶化时,主动向B国提供额外的好处,换取对方的支持。这些就属于隐藏行动。在国家内部,隐藏行动也存在。政府要招标一个新型坦克工程,甲乙两家公司正在竞标。甲公司的产品性能好,但是造价高;乙公司的产品性能一般,但是便宜。甲乙都雇了游说公司,在政府内部替自己搞关系。在这种情况下,政府要怎么保证自己的国防利益不受影响,还不被甲乙中的任何一家绑架呢?它也需要隐藏行动。因此,隐藏行动既关乎盟约,也关乎约束。

听完这六项原理,你可能迫不及待要问了:有没有什么现实中的军事案例,可以把这些经济学原理统统过一遍吗?还真有。书里举了一个经典的例子:第一次世界大战前夕,德国与英法俄三国同时处于对立状态。英国和德国的全球竞争最激烈,但英国的海军排名世界第一,短期内追不上,它对德国本土的威胁也很有限。因此,海军就成了德国的机会成本;它放弃了这个“赛道”,集中精力瞄准陆上的法俄两个邻国。

俄国在德国东面,它疆域辽阔,但是军事机器效率低下,没什么主动进攻的热情,要看法国怎么行动。而西面的法国,却是德国的世仇,两国都坚信彼此迟早会有一战。在这种情况下,德国认定:优先进攻法国不会增加边际成本。相反,如果能在最短时间内打垮法国,俄国也许就不会参战,即使参战了也会被乘胜追击的德军平推回去,增加边际收益。于是,“击败法国”就成了排名第一的替代选项。在这个选项里,速度又是第一位的,替代了其他要素。

不过,德国对法作战,也有两条战线。右翼战线的目标是突入法国腹地,赢得战略性胜利,边际收益比较大。左翼是防御性的,主要是为了确保德国边境的安全,边际收益较少。但是,德军将领非常看重本国领土的安全,觉得这关乎国家尊严,于是拼命向总参谋部施压,要求加强左翼。这就是隐藏行动的一种。在内部压力下,德军总参谋部最终给左翼追加了兵力,选择了边际收益递减的打法。这也成为1914年8月,德国初战未能取胜的主要败笔。

当然,在真实的历史上,还有许多其他变量也起了作用。德国完全没有料到,东线的俄军行动速度要比预计的快好几倍:这就是典型的信息不对称。俄军主动出击,打疼了德国最大的盟友奥匈帝国。德国为了安抚盟国,只能进一步减少西线的预备队,分心去处理东边的麻烦:这也是一种隐藏行动。总之,在六种经济学原理的作用下,德国看上去制定了一份胜算不小的军事计划,结果却不尽如人意。这种预期和结果之间的偏差,也是经济学的常态。

好,刚刚我们回顾了军事史上常见的六种经济学原理,还拿“一战”初期的德国举了例子。接下来,就该进入书名里的那个“大家伙”——城堡了。不知道你有没有见过典型的中世纪城堡,它们在11到14世纪的欧洲非常流行。注意了,城堡不等于宫殿,也不是中国古代那种高墙环绕的城市。它是一种纯粹的军事防御设施,是封建领主为了保卫自己的属地,在战略要道和制高点附近,用木材和石头建造的军事要塞。我在叙利亚的霍姆斯附近,就参观过一座壮观的“骑士堡”,它是欧洲骑士团在公元12世纪建成的。城堡外侧是十几座壮观的塔楼,高达9米,中间用长墙相连。墙的顶部有射击孔,一般人用梯子根本爬不上去。长墙内侧是一座更高的主楼,里头设置有军火库、宿舍和战地医院。从主楼顶部,可以俯瞰周围好几公里地界,并用弓箭和火器向下射击。主楼和长墙之间,也不是露天的,而是用倾斜的石板覆盖,目的是防止敌人攀爬上来。13世纪这里被马穆鲁克骑兵攻破时,仗打了整整36天。

听完我的描述,你多半已经猜到:建造这样一座城堡,绝对不便宜。书里举了这么一个例子:1196年,英国的“狮心王”查理为了保卫自己在法国北方的领地,下令修建加亚尔城堡。这座城堡盖在一处悬崖上,净高度超过90米,外墙厚达4米,花了4700吨石料才建成。整个工程持续了两年,光是人工和材料成本就达到1.15万英镑,相当于当时英国30%的财政收入。用这笔钱,可以给7000名装备精良的骑兵发两年工资。更别提,城堡造好之后,还有维护成本。护城河要经常疏浚,城墙上破损的石板也要定期更换。而城堡是没法移动的,选址在哪儿,就钉死在那儿了。这在我们的直觉里,是一种性价比很低的战争工具。有这点钱,养点精锐骑兵不好吗?大半个欧洲都用得上啊。

要解释“为什么欧洲贵族倾家荡产也要盖城堡”,还得回到前面说的六条经济学原理。解释力最强的,无疑是机会成本。中世纪的欧洲还处在农业时代,封建领主从农民和商人身上,收到的赋税很有限。一些小贵族就统治几十平方公里土地,属民可能刚刚过万,根本没有横征暴敛的空间。钱不够多,意味着建设国防力量只能二选一:要么修建城堡,要么编练一支常备军。问题是,编练精兵花的钱,比盖一座城堡还要多。就拿13世纪的英国来说,一名熟练骑士的工资,相当于木匠的8到9倍,打一天仗就可以租40亩地种一年。更别提,给一名骑兵配齐战马、盔甲和刀剑,要花20头牛的钱。就算是最不需要技能,薪酬也最低的步兵,工资也得跟木匠看齐。且不说封建领主的土地上,有没有那么多适合当兵打仗的年轻男丁,就是给这么多人发工资,也够吃穷一个国家了。

13世纪的英王爱德华一世,是个特别好战的君主。他在位35年,打了19年仗,获得的赔款和土地收入勉强超过支出,算是靠打仗挣着钱了。就算是这样,爱德华一世最精锐的王家骑兵,常年只有1000多人,因为太贵。他最多一次远征海外,也就带了3万名步骑兵,中间还因为欠饷闹出了哗变。英国国王都养不起太大的常备军,更别说那些中小贵族了。

养兵不仅昂贵,作战效率还很低。因为中世纪的将领很清楚,君主砸锅卖铁,才给他们攒出几千人的部队。这笔资产太昂贵了,绝不能轻易损失掉。所以,但凡有消极防御的机会,他们就不进攻,绝不主动招惹风险。在中世纪的骑士战争中,进攻战的数量只占战役总数的10%。大多数时候,常备军都在磨洋工,根本起不到克敌制胜的效果。而他们的后勤保障,却是一天都不能中断的。你算算看,要是贵族把钱花在这种军队上,值不值?

听到这里,想必你已经发现了:在中世纪的生产和社会条件下,养兵是一种机会成本过高,收益却很低的选择。而且,就算是训练有素的精兵,通常也只能用十几年,它的“保值性”是很差的。但城堡就不一样了。修筑城堡当然费钱费力,但只要建成,用上三五十年是没有问题的,只需要付一点维修费用。城堡不用驻扎大军,像我去过的叙利亚骑士堡,平时就只有五六十个守军,但它在战时创造的收益却相当可观。1403年,英国西北部的卡纳封城堡,被一支上千人的威尔士起义军围攻。当时城堡里只有27个守军,却抵挡住了对方一年多的围攻,打死了300多名进攻者。把这个模式推而广之,你会发现:一位精明的贵族,只需要在自己的领土上选择战略要地,建造几处城堡,战时这些设施的边际收益就会持续增加。城堡不仅是常备军的替代,还是一种能创造更高交换比的军事投资。

问题又来了:按照我们的直观印象,城堡是不能移动的。那它的机动性岂不是很差,只能用作防御?其实不尽然,因为城堡不见得要修在自己的国土上。隔一段时间,君主有点闲钱了,就编练一支精兵,出国征服新地盘。要是仗打赢了,就遣散军队,花一两年时间在新地盘上盖个城堡,再派几十名守军负责防御。这样一来,君主对新占领地区的统治,就算是稳定下来了。当地的税收和土地产出,会成为新的财政进账,抵消掉城堡的建造成本。这就起到了“攻势防御”的效果。另外,城堡还能创造信息不对称和隐藏行动。这些威武壮观的建筑,平民是无权入内的。一般人根本猜不出,它的内部囤积了多少兵器和粮食,守军是多是少。这会在新征服地区造成恐慌,让当地的贵族和平民断了反叛的念头。反过来,征服一座城堡,往往会成为战役获胜的象征。这可以说是一种反向的隐藏行动。

从城堡这个案例,我们还可以进一步推导出,明代中国为什么要修筑长城。当然,明朝的情况肯定和中世纪的欧洲不一样,但双方评估机会成本的角度,却是类似的。不修长城,就得长年在边疆地带屯驻重兵。练兵和后勤保障,会造成漫长而沉重的财政压力。特别是后勤支出,它随着战区的延伸,会以几何级数递增。而农业时代的国家收入却是一个常量,不可能在短期内骤然增加。这个时候,最高决策层就不得不算一算经济账。唐朝和宋朝边疆战争的经验已经显示,就算花了大钱,练了大军,依然有打不赢的风险。既然如此,不如选择机会成本更低的方案,修筑和欧洲城堡功能类似的长城。从这个角度看,长城绝不是“消极防御”的产物。它是经济学思维催生的替代方案。

好,刚刚我们回顾了城堡这种军事设施背后的经济学考量。随着火器的问世和战争规模的扩大,城堡渐渐走入了历史。但另一种军事现象,却从14世纪的欧洲,一路延续到了21世纪的今天,那就是雇佣兵。它也值得着重讲讲。

雇佣兵在欧洲的历史,可以追溯到希腊时代。苏格拉底的学生色诺芬,就带希腊雇佣兵在波斯打过仗,后来还写了一本《远征记》。但欧洲雇佣兵的鼎盛时代,要晚得多,主要是14到17世纪。当时,意大利和德意志地区为了争夺土地以及贸易权,频繁发生冲突。那些国小民寡,但是财力充足的商业城邦,比如著名的威尼斯和佛罗伦萨;还有家大业大,但是战线繁多的领主,比如神圣罗马帝国皇帝,在评估了机会成本之后,选择把一部分国防业务承包给外籍雇佣兵。像14世纪,佛罗伦萨聘请的雇佣兵,数量就相当于本国民兵的20倍,市场真是够红火的。

本书作者讲,雇佣兵听上去是军事现象,其实可以抽象成一种特殊的人力成本。管理人力成本,当然要用上经济学原理。在14世纪初,意大利城邦聘请雇佣兵的方式,是“点对点”的。简单来说,就是跟个人直接签合同。但这个模式非常粗放,实际操作中出了很多问题。比如,长矛兵、骑兵和炮兵,需要的技能和市场上的稀缺程度肯定是不一样的。那跟他们签合同时,工资该怎么定?这就很麻烦。于是,从14世纪后期开始,欧洲雇佣兵发展出了新的“承包制”模式。城邦和君主不再一个一个招人了,他们直接找到名气大的佣兵队长,跟他签总包合同。合同里规定:我在未来一段时间,需要若干数量的雇佣兵,多的可能过万,少的也得二三百。这群人里,要有多少骑兵,多少步兵,多少长矛兵;总共配备多少马匹,多少门火炮。我给佣兵队长一个总包价,你自己出去招人,具体的工资待遇也由你来决定。等你招齐了人,我要派官员点验,确认人数、装备与合同一致,才开始发工资。合同到期你可以走人。

你有没有发现,这个模式是相当市场化的。但雇佣兵的问题,恰恰出在这个市场化上。为了追求极致性价比,雇主只愿意签短合同,通常就是两三个月。有时,他们甚至要等战争快爆发了,才急吼吼地找到佣兵队长,让他出去招人。但雇佣兵也是一种“经济人”啊,他们会借助隐藏行动原理,去追求自身边际收益的最大化。你不给长合同是不是?那我就去勾搭你的对手,你俩竞价决定,我为谁服务。你要等仗快开打了,才来找我是不是?那我就故意不好好打,把战役拖得特别长。拖到数九隆冬,双方都无力进攻了,形成僵局,我又可以多领几个月工资。当然,雇主这边也可以反制。佛罗伦萨就规定,雇佣兵报告打了胜仗,得等自己的监军官到前线确认,实际打死了多少敌人,俘获了多少物资,才会拍板发奖金。于是,雇佣兵又开始千方百计巴结和贿赂监军官,把战场风气搞得乌烟瘴气。

总的来看,雇佣兵在17世纪的衰落,不是因为他们的作战效率不高,而是因为这个模式在经济上无法管理。短合同、高要价,都是影响市场稳定的因素。它们会造成机会成本持续上涨,边际收益却止步不前。渐渐地,国家醒悟过来:既然雇佣兵的契约和成本高度不稳定,为什么我不换个思路,建立自己的国民军呢?我只需要留几个能干的佣兵队长当教官,让他教会我的新兵怎样打仗,国民军就可以自我繁衍了。加上欧洲战争的规模持续扩大,到18世纪末,想靠几百名雇佣兵打赢一场战役已经完全不可能了。国家化的军队开始登场,雇佣兵则退出了舞台中心。

不过,雇佣兵并没有像城堡一样消失。在21世纪的局部战争中,它又复活了,只是名字换成了“国防承包商”。像美国在入侵伊拉克和阿富汗时,就雇用了数十万国防承包商职员,分担低烈度作战任务和战地后勤。在账面上,它的确降低了国家直接投入的兵力。不过,本书作者认为,这种模式也是不可持续的。因为根据隐藏行动原理,国防承包商的收益和他们受到的约束,完全不成比例。一个在阿富汗工作的国防承包商职员,起薪比美军特种兵的老兵还高。但他做错了事情,却不会上军事法庭,不会倾家荡产,最多也就是被炒鱿鱼。这种设置非常容易滋长机会主义倾向。作者讲,为什么今天世界上的绝大多数国家,不会把外交、国防这样的大事承包给私人公司?答案就是这个“隐藏行为”。把这个问题再扩大一点,企业在哪种情况下,适合大量使用外包供应商。答案还是:要看怎么设置隐藏行为模式。这也是经济学思维,在日常生活中的应用。

好了,关于这本《城堡、战役与炸弹》的主要内容,就为你介绍到这里。

如果只看表象,我们可能会觉得:战争,打的是兵力和装备,打的是斗志和勇气,最多加上综合国力。但这本《城堡、战役与炸弹》却告诉我们,军事史上的许多决策,是以经济学思维为基础的。它涉及成本计算,涉及综合比较,也涉及信息和契约。没有哪一项复杂决定是随便做出的,它需要人在外部条件的约束下,做出最终的权衡考量。其实,我们生活和工作中的决策,不也是这样吗?假如本书提供的原理和思路,能帮助你优化自己的日常决策,那就再好不过了。

以上,就是这本书的精华内容。如果你对这个主题感兴趣,非常建议你去阅读原书。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.军事决策的本质,是国家和军队,为了实现具体的国防目标,动员手头的人力、物力资源,并对它们进行优化配置的过程。这和经济学的基本假设不谋而合。

2.有六项经济学原理,经常在军事决策中产生影响。它们是:机会成本;边际成本;边际收益;替代;信息不对称;隐藏行动。

3.军事史上的许多决策,是以经济学思维为基础的。它涉及成本计算,涉及综合比较,也涉及信息和契约。没有哪一项复杂决定是随便做出的,它需要人在外部条件的约束下,做出最终的权衡考量。