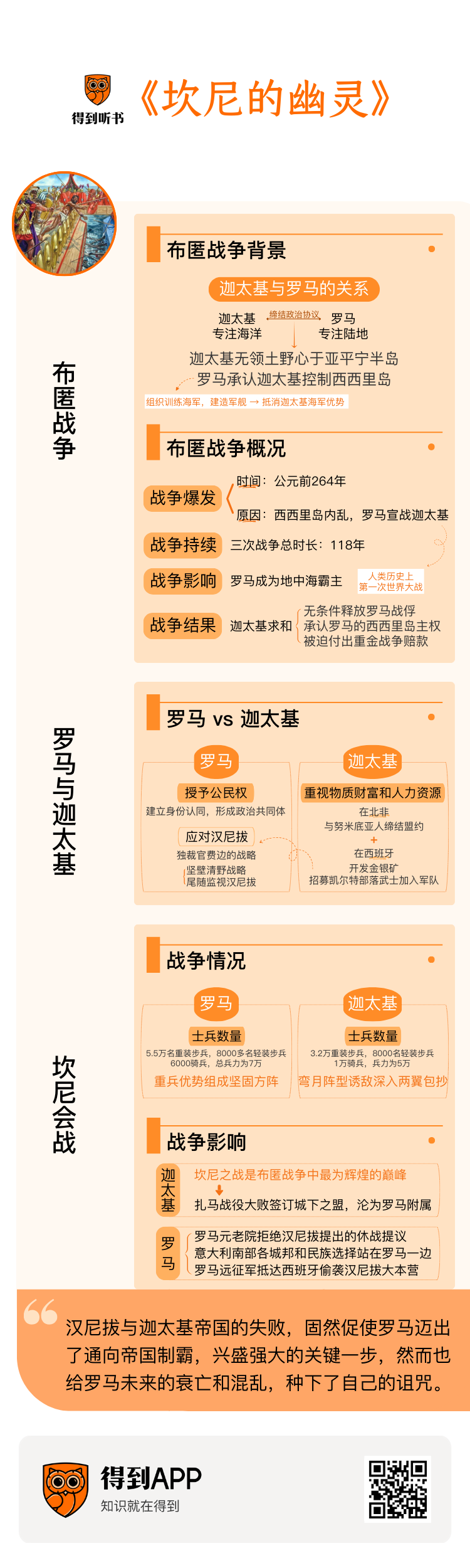

《坎尼的幽灵》 朱步冲解读

《坎尼的幽灵》| 朱步冲解读.mp3

你好,欢迎每天听本书。今天我要解读的书,是美国军事历史学家罗伯特·L. 欧康奈尔的《坎尼的幽灵》,副标题是“汉尼拔与罗马共和国的最黑暗时刻”。

坎尼,是今日位于意大利东南部普利亚大区的一个小城镇,然而,它却在西方军事历史上,赫赫有名。在两千两百多年前,这里爆发过一场战争历史上赫赫有名的会战,坎尼会战;作战双方,分别是当时地中海地区的两大霸主,迦太基和罗马共和国,最终迦太基军队,在一代名将汉尼拔的指挥下,大获全胜。由于这是一场以弱胜强,且结局一边倒的大规模歼灭战,所以一直是西方军事战略研究中,常说常新的经典案例;同时,坎尼会战,在西方军事历史研究者与爱好者心中,也是热度极高的大IP。如果要用我们熟悉的中国古代军事历史来类比,那么汉尼拔与坎尼之战的地位,基本相当于战国时代的战神白起,或者三国时代的智多星诸葛亮,以及他们指挥的长平之战与赤壁之战。

当然,今天我选择为你介绍这本书,并不是仅仅因为它对于军事历史题材爱好者,有强烈的吸引力,更是因为在这一段大国争霸、刀光剑影的往事后面,隐藏着历史发展走向与规律的底层逻辑。其中双方的战略制定和应对之道,对我们常人在日常场景中的决策,也有一定的借鉴作用。本书作者欧康奈尔,是美国弗吉尼亚大学历史学博士,知名军事历史研究刊物《军事史季刊》的编辑,同时也是美国海军研究所的访问教授。这本书的名字虽然叫《坎尼的幽灵》,但实际上却是以坎尼会战为核心,对罗马与迦太基争霸的前因后果,与历史影响进行系统复盘的鸿篇巨制。欧康奈尔的作品,以文笔细腻,资料丰富翔实而著称,阅读起来,宛如把读者拉进了巨幕影院,去观赏一部耗资巨大,特效逼真的战争大片,非常之过瘾;而本书,在出版后也反响巨大,曾获得2017年《纽约时报》畅销图书奖,以及美国国家图书年度奖。

在本书中,充满洞见的欧康奈尔提出,坎尼会战,不仅促成了罗马帝国以及霸权的诞生,更对日后西方乃至整个世界的国际政治外交与军事战略决策,产生了持续而深远的影响:比如,自此之后的西方历代军事家,都致力于发动一场“坎尼式会战”,彻底摧毁敌人,迅速赢得战争。

接下来,我就分三部分,结合其他相关军事历史研究著作,为你介绍本书的大致内容:首先,让我们来回顾一下,发生在罗马与迦太基之间,这场地中海霸权之争的历史背景与爆发原因。其次,我们再来看看,本书的主角,一代名将汉尼拔如何走上历史舞台,并且凭借一己之力,改变了战争天平上双方的平衡。最后,让我们来走进本书重点描写的高潮,也就是汉尼拔军事生涯上最为辉煌的胜利,坎尼会战,顺便再来了解一下,为什么汉尼拔取得的辉煌胜利,无法改变这场战争的最终结局。

迦太基,是一个由腓尼基人于公元前9世纪初建立的地中海贸易强国。腓尼基人,这个善于贸易和航海的民族,起源于地中海东岸,今天的黎巴嫩和叙利亚一带,他们善于造船,拥有高超的航海技术,还会制造染料。紫红色染料,是腓尼基人的主要出口产品。腓尼基这个词的意思就是希腊文中的“紫红色”。

在贸易活动中,聪明的腓尼基人创造了许多重要的文化成就,比如统一性文字,让来自不同地区的商人能够顺利沟通交流。今天我们熟悉的26个英文字母,源头就是22个腓尼基字母,后来也演化成为希腊和拉丁字母。

腓尼基人的贸易越做越大之后,也开始向外扩张。他们自西到东,在地中海沿岸和岛屿建立了许多殖民港口城市,当做贸易中转站和航海补给站。以这些城市和港口为节点,腓尼基人建立了疆域横跨北非、南欧,统治地中海西部的迦太基帝国。

然而,随着罗马在亚平宁半岛的崛起,地中海周边这两大强国之间的冲突,不可避免地发生了。起初,由于迦太基专注海洋,而罗马专注陆地,两强之间还能通过缔结政治协议来协调利益,避免冲突,比如公元前4世纪,两国陆续签订了一系列条约,迦太基重申自己对亚平宁半岛没有领土野心,而罗马也同意,与自己本土只有一水之隔的贸易枢纽西西里岛,由迦太基控制,同时承认迦太基在地中海上的贸易主导权。但是,随着罗马的实力迅速变强,这种脆弱的和平与同盟关系,存在的理由越来越少。生活在公元2世纪的罗马政治家、历史学家狄奥,就直言不讳地说,两个实力范围接近的强大国家,不可避免会对彼此未来的决策,做出最为恶意的预测,并以此制定自己的应对之道。

知名海军史研究专家,《海洋与权力》的作者安德鲁·兰伯特说,作为一个以地中海商业贸易为本的“海洋帝国”,迦太基对扩张领土没有太大的野心,对领土的要求,仅限于那些对于海上贸易不可或缺的岛屿节点。即使打仗,迦太基也更喜欢决胜于海上,利用舰队进行封锁袭击,或者摧毁对方的主力舰队,然后就和对手议和,签订对自己有利的条约。

实际上,在与迦太基的战争开始之前,罗马就已经处心积虑地在意大利南部港口组织和训练海军,建造军舰,目的就是在未来的冲突里,尽量抵消迦太基的海军优势。

最终,战争在公元前264年打响,这场规模庞大,旷日已久,围绕争夺地中海霸权而起的帝国对决,被称为“布匿战争”。这是因为在罗马拉丁语里,迦太基被称为“布匿”(Punicus)。从公元前264年开战,到公元前146年,罗马将对手的首都迦太基城夷为平地为止,布匿战争一共爆发了三次,断断续续打了118年。这场战争,由于卷入了环地中海地区的两大强国和各自的众多盟友,因此被西方军事历史学家们称为“人类历史上第一次世界大战”。 最终,罗马终于踏着这个强大对手的残躯,一跃成为地中海世界的霸主,走上了通向帝国的不归路。

布匿战争爆发的导火索,正是前面提到过,原本由迦太基控制的西西里岛。由于内乱,岛上的城邦国家叙拉古同时向迦太基和罗马求援,于是罗马迅速以此为借口,对迦太基宣战。实际上,罗马觊觎的,是迦太基手中的巨大财富和对贸易的垄断;同时罗马人也担心,如果迦太基人继续控制西西里岛,最终会首先发动一场战争,入侵意大利南部,从而终结罗马正在形成的霸权。当然,这是一种“欲加之罪何患无辞”的辩解,因为“靠海吃海”的迦太基,显然没有这样强烈的领土野心。

从公元前264年到公元前241年,第一次布匿战争打了足足23年,罗马人不仅最终占据了西西里岛这个地中海贸易的枢纽,还一度派兵长驱直入,打到迦太基帝国的核心,今天的北非。

罗马最终获得胜利的原因,首先是拥有一支主要由罗马公民组成,训练有素,战斗力和意志都优于迦太基的陆军。反观迦太基,它的陆军是由形形色色的雇佣兵组成,用迦太基雄厚的财力,来维护他们的忠诚和战斗力。而在海上,罗马为了克制迦太基的海军优势,发明了一种放置在军舰上的秘密武器,被称为“乌鸦”,这是一座可以放下,钩住对方船只的吊桥。有了它,善于近身肉搏,在武器装备上占据优势的罗马士兵就可以迅速登上敌舰,展开厮杀。公元前260年,在西西里岛北部海域的迈拉之战中,新近成立的罗马舰队,就是利用“乌鸦”,打败了骄傲轻敌的迦太基舰队。

最终,迦太基被迫求和,无条件释放所有的罗马战俘,承认罗马对西西里岛的主权,还要付出了一笔重金作为战争赔款。根据史书记载,赔款总数达到3200塔兰同,而首付就高达1000塔兰同,其余部分必须在20年内支付完毕。所谓塔兰同,既是当时罗马使用的一种货币单位,同时也是计量单位,大约相当于33公斤的金银贵金属。按照今天的价格计算,1个塔兰同,如果按照重量来看,既可能是价值324万美元的黄金,也可能是价值3.1万美元的白银;但许多历史学家认为,迦太基支付的是白银。

这次屈辱的失败,不仅让迦太基失去了对地中海贸易的垄断,势力范围大大缩水,而且战争赔款更让它背上了沉重的财政负担。迦太基人痛定思痛,意识到,如果不对罗马的扩张加以阻止,那么自己最终面临的结局,不仅是降格为地中海地区的二流国家,甚至可能是亡国。

于是,战争的风暴逐渐在地中海上空积蓄酝酿,而今天故事讲述的主角,一代军神汉尼拔,也即将登上历史的大舞台。

汉尼拔,出身于迦太基名门望族,巴卡家族。巴卡这个词在迦太基语里,意思是雷电。汉尼拔的父亲哈密尔卡,也是一位智勇双全的迦太基名将。在第一次布匿战争期间,哈密尔卡曾经率领一支迦太基舰队,在西西里岛附近击败过罗马海军,从而声名鹊起。

第一次布匿战争失败之后,迦太基这边,也开始秣马厉兵,积极备战,准备一雪前耻。具体措施是,“失之东隅,收之桑榆”:也就是在北非和欧洲伊比利亚半岛积极拓展领土,招兵买马,囤积物资,开拓财源。在北非,迦太基打败了努米底亚人,并与之缔结了盟约。从此,骁勇善战,骑术高超的努米底亚轻骑兵,就成了迦太基军队里的一支主力。另外,哈密尔卡率军远征伊比利亚半岛,把今天西班牙的大片东南沿海地区,变成了迦太基王国的新领地与大后方。这里,有丰富的金银贵金属矿藏,能够充实迦太基的国库。根据历史学家统计,在被罗马接管后,迦太基在西班牙开发的金银矿,每天可以产出大约125公斤的贵金属。

除了滚滚而来的金银,迦太基在西班牙还得到了一支强援,那就是当地彪悍的原住民,凯尔特人。哈密尔卡通过建立联盟和提供高额的军饷,使得许多凯尔特部落武士都加入了迦太基军队,进一步增强了迦太基军队的战斗力。根据统计,哈密尔卡直接掌控指挥的迦太基军队,数量不断膨胀,巅峰期拥有6万名步兵、6000骑兵和将近200头战象。

凭借手中把持的财源、领土和强大的军队,哈密尔卡变成了迦太基帝国庙堂上,权倾朝野,一言九鼎的重臣勋贵。哈密尔卡战死之后,他麾下军队的指挥权就落入了年仅26岁的汉尼拔手中。

汉尼拔,大约出生于公元前247年,是哈密尔卡的长子,他还有两个弟弟,哈斯德鲁巴和马戈,后来也成为迦太基军队的高级将领,支持哥哥汉尼拔与罗马征战。哈密尔卡曾骄傲地称,自己的三个儿子,是三头能够撕裂罗马的雄狮。据说,汉尼拔在9岁时,就已经跟随父亲离开了故土,远征西班牙。出发前,哈密尔卡曾把儿子带到神庙里,让他发誓,要终生与罗马为敌。

汉尼拔的军事天赋与个人品德,从幼年时期就展露无遗,这一点甚至连罗马人都无法否认,并心生钦佩。著名罗马历史学家李维就说,汉尼拔,从肉体到精神上,都是不知疲倦的;他在任何严酷的环境中都安之若素,习惯以军营为家。没有任何常人的欲望:对于汉尼拔来说,饮食和睡眠不是享受,而是维持必要体力的工具。汉尼拔能够依靠一条军用毛毯就安然入睡,同时和普通士兵一样站岗执勤,开战时身先士卒,撤退时最后一个离开战场。 有了这些难以企及的品质,再加上高明的军事谋略,汉尼拔麾下的迦太基军队变得团结、勇敢、坚韧,战斗力远远超过了第一次布匿战争时代的水平。

然而,无论是哈密尔卡还是汉尼拔,都没有想到引进对手罗马的一个关键性制度优势,那就是公民权:对于被征服的民族,或者缔结盟约的盟友,罗马都允许它们的人民拥有罗马公民权。成为罗马公民后,虽然要服兵役、纳税,但同时也拥有了担任罗马官员公职和参加选举,以及与其他罗马公民通婚,进行贸易等一系列权利;同时,拥有公民权的罗马盟邦或属民,还拥有自治权,能够与罗马分享战利品,以及受到侵略时获得罗马军事外交支援等特权。

所以,通过公民权的授予,罗马能够在自己和盟友,乃至被征服的城邦和民族之间建立一种强烈的身份认同,从而形成牢固的政治共同体。而迦太基呢,则只看重自己从盟友和被征服地区获得的物质财富和人力资源,拉拢手段也只有金钱,有些“以利相交,利尽则散”的味道。这就使得,迦太基统治阶层形成了一种错误的观念,那就是,只要罗马在战场上遭遇了重创,那么罗马的盟友和属民,立刻会树倒猢狲散,转而投靠到自己麾下;但事实证明,在布匿战争的后续阶段,这种误判让汉尼拔和迦太基帝国,都付出了惨痛的代价。

简而言之,第一次布匿战争结束后,迦太基这边,在哈密尔卡和汉尼拔父子的主导下锐意雪耻,卧薪尝胆;而罗马这边则不可避免地心生疑虑,于是脆弱的和平和休战,再次濒临破裂。

公元前231年,迦太基向罗马提出,自己可以提前支付剩余的战争赔款,这在罗马引发了极大的恐慌:罗马人认为,这是迦太基帝国元气犹在,随时可能卷土重来的有利证据。知名保守派罗马政治家卡图,特意在罗马元老院会议上,拿出了一只新鲜的无花果:声称,这只无花果从迦太基本土被采摘,到抵达罗马消费者手中,居然只要几天的时间。所以,卡图的推论是,宿敌迦太基依旧近在咫尺,且拥有强大的经济实力,而且可以随时转化为作战能力。于是,卡图坚持认为,迦太基一日不灭,罗马就一日无安全可言。据说,从此之后,卡图在元老院的每次发言,都以一句“迦太基必须被毁灭”,作为结尾。

和第一次布匿战争一样,第二次迦太基战争的爆发,也源于一起海外领土争端。首先,罗马为了限制迦太基经营西班牙,单方面提出,双方势力范围,以斜穿西班牙国土的埃布罗河作为边界,埃布罗河以北归属罗马,以南归属迦太基。然而,罗马又不肯放弃埃布罗河以南的重要港口贸易重镇,萨贡托,于是汉尼拔于公元前219年,毅然决定出兵围攻萨贡托;这座港口城市的沦陷,正好给了罗马元老院里的鹰派一个求之不得的借口。于是,双方调兵遣将,准备再次兵戎相见。

罗马的战略,是准备把战场选在西班牙,或者北非。前者是汉尼拔的大本营,后者,是迦太基帝国的统治中心;但汉尼拔不想在被动中打一场防御战,而是直接打到意大利去,给罗马的心脏地带致命一击,如果还能攻陷对方的首都罗马城,那么敌人就将土崩瓦解。

于是,在公元前218年春天,汉尼拔从自己的西班牙领地率军出发,在五个半月的时间内,行军1600余公里,艰难地翻越了常年冰封积雪,地势险峻的阿尔卑斯山。在这次艰苦的远征后,汉尼拔损失了超过一半的兵力,只剩下2万名步兵和6000骑兵,据说在艰苦的行军中,汉尼拔自己也被高烧和眼疾折磨,只能以半躺姿势骑在战象上指挥调度,最终一只眼睛不幸失明。

但是,这支突然出现在罗马本土的天降神兵,却引发了罗马人的极大恐慌;此时的罗马,虽然兵多将广,但各支部队都散落在从西班牙到法国,乃至西西里岛的广阔战场上,远水难救近火。元老院只能给各路统帅紧急求助,要求他们率兵回援。于是,汉尼拔以逸待劳,在提契诺河和特雷比亚河两战两胜,分别打败了紧急回援的罗马执政官隆古斯和老西庇阿。同时,意大利北部的原住民,高卢人,把迦太基远征军看作是帮助自己摆脱罗马统治的救星,纷纷加入汉尼拔的麾下。

到了公元前217年春夏之交,连战连胜,一路南下的汉尼拔似乎已经准备率兵直扑罗马城下,急得元老院连忙任命了一位独裁官费边,主持军务大局。

根据罗马共和政治体制与律法,独裁官,是一种在罗马遭遇紧急情况时,设置的临时最高军事行政长官,权力无限,但任期不得超过六个月。这个费边在被任命时,已经是58岁高龄,但他是个眼光敏锐毒辣的政治家,知道汉尼拔兵锋正盛,不能与之正面交锋,但汉尼拔孤军远道而来,后勤补给是大问题;所以,费边拿出来的战略就是,一边坚壁清野,一边让罗马军队尾随监视,企图熬到汉尼拔人困马乏之时,再决胜负。从此,西方政治社会学里甚至多了一个专有名词,来指代所有主张用稳妥渐进方式达成目标的主张,就叫“费边主义”。

然而,费边的战略虽然正确,但在元老院和广大罗马老百姓那里却不得人心。原来,汉尼拔对自己的弱点也是了如指掌,所以他并不急于攻打重兵防守,固若金汤的罗马城,而是率军一路南下,一边掠夺沿途富饶的粮食产区,一边策动罗马人的盟友附庸造反,和自己联手。这就搞得各地罗马官员和老百姓怨声载道,各种求救和控诉文书像雪片一样送到了元老院。费边的老成持重,被歪曲为怯懦和昏庸,最终迫使他黯然下野;而新上台的执政官,是一位善于操控民意的煽动家,叫瓦罗,核心主张就是立刻和汉尼拔一决胜负;当然,为了保险起见,另一位上任和瓦罗搭档的执政官,是元老院内稳健派亲自挑选的保卢斯。保卢斯出身罗马最显赫的埃米利乌斯家族,人望很高,老成持重,元老院希望他能够给血气方刚的瓦罗充当顾问,以及“安全阀”。

为了给瓦罗和保卢斯凑够足够的兵力对付汉尼拔,罗马可以说是来了个总动员,一共拼凑了16个军团,8个由罗马公民组成,8个来自意大利境内的盟邦。如果按照每个军团满编上限5000人到6000人来计算,这是一支人数达到8万甚至更多的大军。

此时,汉尼拔正率军驻扎在意大利南部的阿普利亚地区,从地图上看,这里是意大利半岛这只“皮靴”的“靴子跟”。阿普利亚自古就是整个意大利的“粮仓”,是一片土地肥沃的平原,汉尼拔可以在这里获得足够的粮食与补给。另外,汉尼拔也急于在这里夺取一个海港,从而打开一条海上交通线,让自己的远征军得到来自北非迦太基本土的援助。

由于汉尼拔的远征军停止了行进,所以急于求战的瓦罗,不顾保卢斯的劝阻,率领全军追了过来,在小镇坎尼附近和汉尼拔正面对峙。瓦罗认为,这里一望无际的平原,最利于自己兵力占据优势的大军展开,一决雌雄。

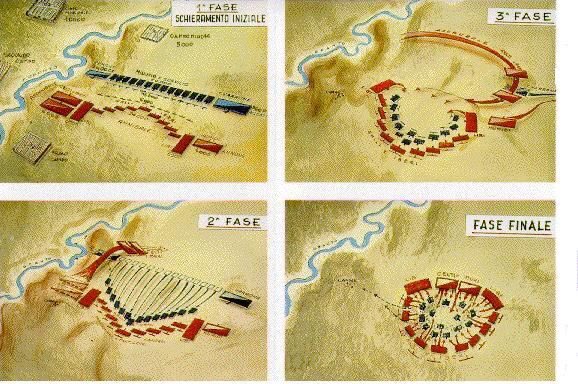

公元前216年8月2日,坎尼会战正式打响,根据著名军事历史学家德尔布吕克的统计,为了彻底打败汉尼拔这个心腹大患,罗马在坎尼投入了数量压倒对手的重兵,包括5.5万名重装步兵,8000到9000名轻装步兵,还有6000骑兵,总兵力为7万。

而在汉尼拔麾下,则有大约3.2万重装步兵,8000名轻装步兵与弓箭手、投石兵,以及1万骑兵,兵力为5万。虽然总兵力不占优势,但汉尼拔比对手拥有更多的骑兵,这也成了他赢得这场决战的一个重要优势。

罗马人的战略很简单,就是利用自己的兵力优势,尤其是罗马重装步兵的冲击力,组成一个坚固厚实的大方阵,来个中心开花,直指汉尼拔军队的中央,加以粉碎;两位执政官瓦罗和保卢斯分别指挥骑兵,保护罗马步兵方阵的左右翼。

相比之下,汉尼拔的布阵和战略则相对复杂巧妙得多:在他的指挥下,迦太基军队布成了一个弯月形,中央向前突出,两翼滞后。而中央部分的兵力,被汉尼拔刻意安排得非常薄弱,大多是来自西班牙的凯尔特人,以及新近招募来的高卢武士,目的是诱使罗马大军在中央轻易突破;汉尼拔最为信赖,跟随自己最久的北非利比亚重型步兵,则被安排在阵型的最后,随时机动支援。和罗马人一样,在这个弯月阵型的两端,汉尼拔分别布置了骑兵,包括努米底亚轻骑兵和高卢重型骑兵,他们的任务是,在莽撞的罗马大军从中央突破后,从两翼包抄,把对方装进汉尼拔精心设计的“口袋包围圈”。

果然,战斗开始后,一切都在按照汉尼拔的部署和推演进行:占据兵力和装备优势的罗马重步兵不顾一切地试图突破迦太基军队的中央,而迦太基军队则按照汉尼拔的指令,中央退却,两翼向前包抄,于是罗马军队像是着了魔一般,自己拼命往汉尼拔的口袋里钻。当战况陷入胶着状态时,汉尼拔命令弟弟哈斯德鲁巴指挥数量和战斗力都占优的高卢重骑兵出击,首先击溃了保卢斯指挥的罗马骑兵,然后向罗马步兵方阵的后方开始迂回;随后,精锐的利比亚重型步兵,也紧随跟上,开始袭击罗马军队的侧翼。

一瞬间,整个罗马军团陷入了慌乱,他们发现,自己刚刚还在一往无前地推进,转瞬之间却落入了三面包围,包围圈还在慢慢地缩小。不久之后,罗马军队的左翼骑兵也崩溃了,踌躇满志,却又从没上过战场的瓦罗哪里见过这种情景,直接抛下军队,逃之夭夭。于是,汉尼拔如愿以偿,罗马军队四面受敌,军心不稳:由于天气炎热,身披重型盔甲的罗马士兵在拥挤的方阵里很快感到了疲惫,甚至窒息;空间的狭窄,让罗马士兵熟悉的三线列阵型也无法维持,甚至不能扔出手上的投枪杀伤敌人;几乎所有人,都因为慌乱和求生欲,开始盲目地向方阵中心挤去,试图用外围同伴的身体来抵挡迦太基军队手中的长矛,以及射出的弓箭、石块和标枪,战斗变成了一边倒的屠杀。

最终,在第二天清晨打扫战场时,汉尼拔发现,坎尼附近的平原几乎变成了一座大坟场:估计有6万名左右的罗马人战死,俘虏超过了1万人。在战死的罗马人中,包括执政官保卢斯,超过70位罗马元老院成员,以及 48名罗马军团指挥官中的29人。许多奄奄一息的罗马人甚至主动要求迦太基士兵用兵器切开自己的颈动脉,了结自己的生命。

坎尼之战,是汉尼拔,乃至整个迦太基帝国在布匿战争中最为辉煌的巅峰。然而,作者欧康奈尔说,当胜利的欢呼还回荡在战场上的时候,汉尼拔的心中就充满了对于战争前景的疑惑与不安:强硬的罗马元老院,拒绝了汉尼拔提出的休战,以及赎回战俘的提议,彰显了罗马将不惜一切代价作战到底的决心;在这一年随后的日子里,更多不利的消息陆续传来,除了加普亚,意大利南部的各城邦和民族,都拒绝与汉尼拔合作,选择站在罗马一边;而在遥远的西班牙,一支罗马远征军已经抵达,准备釜底抽薪,彻底摧毁汉尼拔的大本营与根据地。

13年后,也就是公元前203年,汉尼拔被迫在突尼斯境内的扎马,与入侵迦太基本土的罗马军队决战,结果大败,迦太基不得不与罗马签订了苛刻的城下之盟,从地中海强国彻底沦为了罗马的附庸城邦;而汉尼拔,则由于罗马的压力,被迫离开了祖国,开始了漫长的流亡生涯。最终,在公元前183年,已经流亡到比提尼亚王国,也就是今天土耳其境内的汉尼拔,不甘落入死敌罗马之手,毅然服毒自杀,享年64岁,37年后,迦太基被罗马灭亡。

好了,这本《坎尼的幽灵》的基本内容,就为你介绍到这里。在这本恢弘的军事历史著作里,作者欧康奈尔以坎尼会战为核心,用细腻的笔法复盘了布匿战争,这场2000多年前地中海霸权大决战的前因后果与具体历程。

欧康奈尔总结说,罗马之所以能够最终击败拥有超级军事天才汉尼拔的迦太基,变身地中海地区无可置疑的霸主,有三大原因:

第一,布匿战争时代的罗马,正处于朝气蓬勃的上升期,不仅从上到下,有充分的信心,认为罗马掌握地中海地区霸权是“天命所归”,志在必得。同时,在文化上,罗马人能够海纳百川,博采众家之长。咱们就举几个军事技术上的案例:后来成为罗马陆军标配基本武器的短剑,其实是从伊利比亚半岛“借鉴”来的,被称为“西班牙剑”;海军军舰的设计建造,则直接照抄敌人迦太基,以及周边其他城邦和民族,比如西西里的叙拉古。

第二,在社会政治制度上,罗马的公民权制度,以及共和体制,把普通公民,乃至盟邦,凝结为一个牢固的政治共同体,拥有极大的“抗压耐力”。这个政治联盟,即使在汉尼拔成功进军意大利,兵临罗马城下的时刻,也没有瓦解。另外,罗马独特的公民兵役军事体制,要求男性公民从16岁到46岁都要在军营中接受军事训练,随时待命出征。这种“全民皆兵”的设置,再加上罗马拥有的人力资源优势,使得罗马在布匿战争时代,能够动员多达80万忠诚可靠,训练有素的公民士兵,投入对迦太基的战争,形成了对敌人的“降维打击”。

最后,在布匿战争的中后期阶段,面对强敌汉尼拔,罗马能够坚持正确的大战略,对迦太基的弱点进行持续的打击,直至最后胜利:在坎尼惨败之后,罗马看准了汉尼拔孤军远征,远离自己根据地,后勤不济的弱点,一边在本土重拾费边当年坚壁清野,避免决战的方针;一边利用自己的兵力资源优势,派出远征军攻陷了西班牙,最后再进军北非迦太基本土,迫使汉尼拔顾此失彼,疲于奔命。用作者欧康奈尔的话说,这场汉尼拔与整个罗马的血战,可以被形容为狡诈的狐狸与顽固的刺猬之间的殊死搏斗:顽强的刺猬最终依靠自己的一身尖刺和不露破绽的策略,战胜了花样百出的狐狸。

在最终的尾声结语中,欧康奈尔回望这一段刀光剑影,以历史学家的视角,发出了洞穿历史兴衰周期的感叹,颇有些“是非成败转头空”的意味:从更长的历史时间尺度来看,汉尼拔与迦太基帝国的失败,固然促使罗马迈出了通向帝国制霸,兴盛强大的关键一步,然而也给罗马未来的衰亡和混乱,种下了自己的诅咒。长期的扩张征战,使罗马士兵慢慢遗忘了自己对于罗马国家与共和体制的承诺,变成了统帅的私兵。开疆拓土的军事统帅,可以利用自己在海外的辉煌胜利,作为主导罗马政坛,实现个人私欲的资本;而随着帝国征服红利的持续流入,罗马公民逐渐放弃了自己的政治权利与军事义务,变成了好逸恶劳、游手好闲的市民与游民。最终,内战烽烟不断,共和制朽坏,帝制降临,罗马同时丧失了原本的质朴与活力,一步步走向最终的沦亡。这一套盛极而衰的历程,由战胜迦太基的西庇阿开启,最后由凯撒与屋大维完成。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.布匿战争之所以爆发,在于地中海周边两大霸权,海洋帝国迦太基与陆上帝国罗马在扩张中萌发的利益冲突。

2.罗马的胜利,源自它更有凝聚力的社会政治体制,以及对正确战略的坚持;另外,罗马在人力资源动员和军事制度上的先进性,也让它在一场长期战争中更具备优势。