《唐代科举与文学》 卞恒沁解读

《唐代科举与文学》| 卞恒沁解读

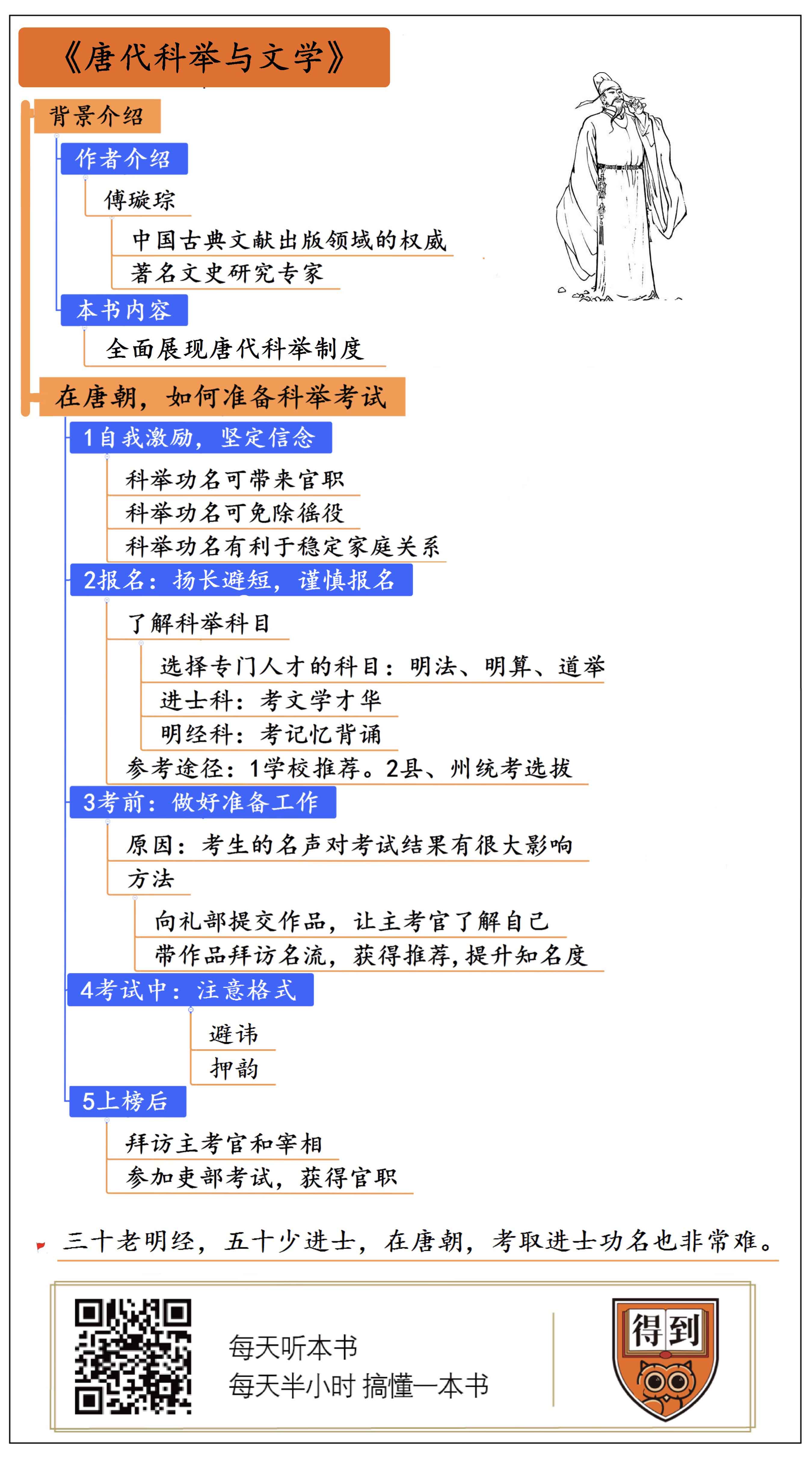

关于作者

傅璇琮,毕业于北京大学中文系,曾任中华书局总编辑,清华大学中文系教授,清华大学古典文献研究中心主任,是我国著名的文史学者,尤其在唐宋文学研究领域具有很深的造诣,代表作有《唐代科举与文学》《唐代诗学丛稿》《濡沫集》等。

关于本书

《唐代科举与文学》是傅璇琮的代表作。科举制度是古代中国极其重要的一项政治制度,在唐代即已定型,但长期以来,我们对于科举制度的认识集中在明清的八股取士。这本书为我们展现了唐代科举制度的基本面貌,唐代科举考试的流程,读书人读书应考的艰辛,考场内外的门道,以及科举对于社会风气的影响,一一跃然纸上。

核心内容

唐代科举考试的核心是进士科,进士科考试以诗赋为主。读书人为了金榜题名,除了寒窗苦读,还要结交人脉,获取名声,恪守规矩,避开陷阱。科举制度在唐代定型以后,为读书人树立了人生观和价值观,也塑造了重视功名、以金榜题名为荣的社会风气。

你好,欢迎每天听本书。说到古代中国的科举制度,我们首先想起的可能是明清时期的科举,明清科举的主要特点是八股取士,这个制度经常被描述得特别腐朽。范进中举的故事我们都很熟悉,范进老大不小了,终于考上了举人,于是高兴得发了疯,亲戚和街坊邻居对他的态度,也发生了一百八十度的大转弯。这就是在八股取士制度下面发生的悲喜剧。

但是,科举制度并不等于八股取士,八股取士是从明朝才开始的,科举制度的产生却比这要早得多,在唐朝就已经确立了。而且,科举制度自从诞生以来,就是古代中国的一项重要制度,甚至关系到王朝的兴衰。那么唐朝的科举又是什么样子呢?唐代科举不考八股文,那考什么呢?了解了唐代的科举,我们对于科举制度的理解就可以补上重要的一课。今天为你解读的这本书叫《唐代科举与文学》,就为你展现了唐代科举考试的面貌。

这本书的作者是傅璇琮先生。傅先生有两个身份,首先,他是中国古典文献出版领域的权威,曾经在中华书局担任总编辑,长期从事古典文献的点校和整理工作。中华书局有一套《二十四史》的点校本,他就曾经参与校对和编辑的工作,我们今天能够读到编排整齐的《二十四史》,还要感谢傅先生的辛苦付出。傅先生还有一个身份,他是著名的文史研究专家,长期从事唐宋文学研究工作,曾经在清华大学中文系担任教授。今天给你讲的这本《唐代科举与文学》,是傅先生的代表作。

这本书的书名里面有“科举”与“文学”两个关键词,看上去好像作者打算谈两件事,一件是科举,另一件是文学,但其实这本书主要是讲唐代科举制度,专门讲唐代文学的部分并不多。这是怎么回事呢?因为这里所谓的“唐代科举与文学”,并不是一半讲科举,一半讲文学,而是使用了一种写作方法,叫做“文史互证”,就是用文学作品去补充历史文献的不足,同时用历史文献去考证文学作品的细节。关于唐代科举考试,历史文献中的资料并不多,但唐代科举和文学之间有着很深的联系,唐代文学,尤其是诗歌的繁荣,和科举考试的提倡有很大关系,作者试图通过唐代的文学作品,去还原唐代科举制度下读书人的生活境遇。

这本书是一本严肃的研究型著作,也是研究唐代科举的权威著作,为了能帮你更轻松地理解,我将把这本书当成一本唐朝科举应试指南,为你讲述在唐朝如何准备科举考试。你可以把自己想象成一位穿越回唐朝的读书人,按照这本指南去进行备考,争取能够金榜题名,体会一下“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的喜悦和荣耀。

在唐朝,你如果想要参加科举考试,需要遵循以下五个步骤:

第一步,叫做自我激励,坚定信念;第二步,叫做扬长避短,谨慎报名;第三步,叫做提交作品,结交人脉;第四步,叫做注意格式,避开陷阱;最后一步,叫做等待结果,各奔前程。

我们先来看第一步:自我激励,坚定信念。

想象一下,你正在家里读书,准备参加科举,读着读着就累了,这时你需要打一针鸡血,鼓励自己坚持下去,那我们就来看看,参加科举考试到底有什么好处?

科举考试能带来的最大好处,当然就是做官。古代中国讲究“学而优则仕”,做官可以说是读书人梦寐以求的目标。只要金榜题名,那就获得了做官的资格,接下来只要再通过吏部的考试,就可以获得官职。吏部是负责选拔官员的部门,他们组织的这次考试有一个很形象的名称,叫做“释褐”。释,就是放下的意思;褐,意思是麻布织成的衣服,在当时是平民百姓穿的;释褐,就是把身上的麻布衣服扔了,换上一身官袍,脱离平民百姓的队伍,进入官员的行列。

科举制在唐朝确立以后,越来越多的人通过科举考试走上了仕途。唐朝中期的文学家韩愈就曾经感叹,一个人再有本事,只要通不过科举这关,照旧没有用武之地。这种心态被后世读书人一代代地继承了下去,可以说,科举制在唐代确立以后,就塑造了中国读书人的价值观。清朝吴敬梓的小说《儒林外史》中有一个人叫马二先生,也发过类似的感叹,他说就算是孔子再生,也要学着好好写文章、考科举,不然哪个给你官做?你看,这口吻和韩愈几乎是一模一样的。

除了做官,科举考试还能带来别的好处,比如经济上的特权。古代中国的农民有一项重要的任务,叫做服徭役,就是被国家征调过去,从事无偿的体力劳动,比如驻守边疆、修建工程等等。著名的民间故事“孟姜女哭长城”里面,孟姜女的丈夫就是因为服徭役修长城,结果活活累死了。但在唐朝,只要取得科举功名,就可以免除你的徭役,这可是实实在在的好处。哪怕仅仅为了获得这种特权,读书人也要铆足了劲儿去挤科举的独木桥啊。

在当时就出现过这样的现象,唐朝科举考试中最低一级的考试叫做“童子科”,参加考试的必须是不满十岁的儿童,考的内容也很简单,就是一些背诵和默写,童子科的设立本来是为了鼓励孩子们好好学习,但通过童子科考试也可以获得功名,免除徭役,所以很多家长就把孩子们送去考童子科。这在家长的角度,当然是可怜天下父母心,但在国家的角度,却造成劳动力的减少。以至于到了五代时期,就有一个大臣上奏,要求把童子科考试给废了。

最低一等的童子科考试尚且如此,要是获得最高一等的进士功名,那就更不得了,可以直接免去全家的徭役,所以在当时,几乎每户人家都盼望家里能出一个进士。唐朝有一个人叫苗粲,他在快要进考场的时候,父亲忽然中风发作,说不出话来了。这位老父亲就挣扎着要来纸笔,颤抖着写了两个“入”字,意思是快进去考试,不要管我。你看,当时的考生身上,寄托的是全家人的希望。

除了这些,获得科举功名对稳定家庭关系也是很有帮助的。千万别小看这一点,稳定的家庭关系在古代叫做“齐家”,是一件很重要的事。今天的男同志们经常被要求要有房有车,唐朝的男人们往往被妻子要求去考个科举功名。比如,唐朝有个人叫杜羔,考试落榜以后,给妻子写了一封信,说我没考上,打算回家,然后就往家赶。在路上收到妻子的回信,上面写着一首诗,大意是落榜这事太丢人了,现在想回家也可以,趁半夜回来,反正我是不想看见你。杜羔看到这诗以后很羞愧,就又回过头,专心备考去了。你看,在唐朝不知有多少妻子望夫成龙,赶着丈夫去考个功名。这种现象也一直延续到了清朝,《红楼梦》里的林黛玉从不拿科举去要求贾宝玉,就被贾宝玉当成最难得的知己。

总之,在唐朝要是能获得科举功名,一来可以做官,二来可以免除徭役,三来还有利于稳定家庭关系。你在寒窗苦读的时候,只要想一想这三点,就又可以精神焕发地去准备考试了。这就叫自我激励,坚定信念。

考试日期日益临近了,我们再来看下一步:扬长避短,谨慎报名。

为什么说要扬长避短呢?因为唐朝的科举考试是分成好几个科目的,每个科目都有各自的特点,在报名之前,你要想一想自身的优势是什么,去选择最适合自己的科目。那么唐朝科举考试都有哪些科目呢?

有一些科目是选拔专门性人才的,比如选拔懂法律的,叫做“明法”;选拔懂算术的,叫做“明算”;甚至还有一个科目叫“道举”,考的都是道教的经典,也就是《老子》《庄子》这些书,考上了也可以做官。道举这个科目是唐朝特有的,因为唐朝皇帝为了给自己脸上贴金,就把道家的始祖老子追认成自己的祖宗。老子名叫李耳,和唐朝皇帝一样也姓李。这些科目都是选拔专门人才的,如果你有这些方面的才能,可以去报名试一试。不过这些科目并不是主流,在当时最重要的科目有两个,一个叫“进士”,另一个叫“明经”。其中,进士是最有名的,考中进士,那在当时可是很尊贵的。

有一本唐朝文人的故事集叫《唐语林》,里面就记载了这么一个故事:大诗人元稹考上了明经科,就去拜访另一个大诗人李贺,结果李贺闭门不见,还让仆人带出话来,“我考上的可是进士科。你一个明经科的,也有脸来拜访我。”于是两人就结了仇。你看,在唐朝能考上进士,是一件多么令人骄傲的事情。

进士为什么高人一等呢?因为进士是各科考试中最难的,考上的人数也最少,物以稀为贵嘛。唐代有一个说法,叫做“三十老明经,五十少进士”,意思是三十岁考上明经科,已经算是年龄很大了,五十岁考上进士科,还算是年轻的,可见进士科有多难考了。唐高宗李治在位时期,每次科举考试录取的人员当中,进士科和明经科加在一起,也不到一百人,这其中大部分还是明经科的。参加考试的总共有多少人呢?一千多人。唐玄宗开元年间,朝廷为了选拔更多的人才,增加了进士科的录取人数,每次录取人数也仍然不过三十人左右,录取率稳定在2%到3%。

难怪我们在读唐诗的时候,会读到很多诗作,都是在表达考试落榜以后的郁闷心情。其中最著名的恐怕就是张继的那首《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”关于这首诗的来源有几种说法,其中比较权威的一种说法是,诗人参加进士考试落榜以后,坐船路过寒山寺,夜里听到寺里传来的钟声,触景生情,就写下了这首千古绝唱。你看,要不是因为进士太难考,我们今天就读不到这首诗了。

考进士这么难,它到底考些什么呢?唐代的进士科考试经过了好几次改良,到了唐高宗李治在位后期才定型。它包括三场考试,第一场考诗赋,第二场考帖经,第三场考时务策。三场考试的先后顺序有时是可以调整的。

第一场考的诗赋,就是诗加上赋。诗考的是律诗,严格讲究格律。从现存的文献来看,考生们写的诗有九成以上都是“五言六韵十二句”的诗。就是每句五个字,一共十二句,每两句就有一句要押韵,一共六个韵脚。而所谓的赋,是一种结合了诗歌和散文特点的文体,既有诗歌的韵律,篇幅上又比诗歌要长,和一篇散文差不多。汉代的司马相如,就是写赋的高手。

进士科考试中最重要的就是诗赋,所以一般放在第一场。诗赋的内容不一定是四书五经,可以写历史故事,也可以写风景,题目一般是主考官即兴定下的。比如,唐朝有一年诗赋考试的题目叫《贡院楼北新栽小松诗》,主考官看到考场的北边刚栽了一棵小松树,就对考生们说,你们就以这棵松树为题写一首诗吧。这要放在明清时期,那简直就是不可想象的,可见唐朝的考场风气还是比较自由的。

我们再来看看帖经和时务策这两场考试。帖经考试可能是最简单的,我们上中学时考语文,都考过古文填空,就是几句古文挖掉一句让你填上,帖经考试就是古文填空。主考官一般从儒家经典里选出一句话,拿掉其中三个字,让考生填上。一般考的都是《礼记》《左传》《尚书》这样的儒家经典,一次选几本书,每本书里出十道题,这就叫帖经考试。

那时务策又是什么呢?就是让考生针对一个现实问题,写一篇对策建议。比如唐太宗贞观元年的进士考试中,就考了两道时务策:第一道问的是如何公平地审理案件,第二道问的是如何选拔人才。曾经当过宰相的上官仪,就是这一年考中的进士。说起上官仪,你可能更熟悉他的孙女上官婉儿,就是武则天身边的那个女官,帮忙起草了很多重要的文件。

诗赋、帖经和时务策共同组成了进士科的考试,需要注意的是,这三场考试都是淘汰赛,如果你某一场没能过关,那就不能进入下一场考试了,必须连过三关,才能成为万众仰望的进士。这下你知道为什么说进士考试特别难了吧?

说完了进士科,我们再来看看经常被进士们鄙视的明经科。明经科也是三场考试:第一场是帖经,第二场是口试,第三场是时务策。乍看上去,明经科和进士科好像差不多,都要考帖经和时务策,实际上很不一样。明经科更为看重帖经考试,进士科考的那些经典,明经科都要考,而且明经科还要加考两部经典,一部是《孝经》,另一部是《论语》。同时,明经科对时务策的要求,却比进士科要低一些。唐代的历史文献中,保留了不少时务策的范文,全是出自进士科,明经科的时务策一篇都没保留下来,可见明经科考生写出来的时务策普遍质量不高。

那明经科第二场要考的口试又是什么呢?就是主考官把考生单独叫过去,从儒家经典中找一段话,让考生解释这段话有什么含义。你看,明经科比进士科少了诗赋考试,多了口试,但口试考的是记忆和背诵,诗赋考的是文学才华,显然还是诗赋考试要难得多。而且,明经科虽然比进士科多考了《孝经》和《论语》这两部书,但其实这两部书都是薄薄的一本,字数很少。所以,进士科的总体难度比明经科要大,也就难怪当时的读书人都以考中进士为荣了。

进士科和明经科是唐代科举考试最重要的两个科目,如果你回到唐朝,到了报名的时候,就要在这两个科目之间谨慎选择。如果你对自己的文学才华比较有信心,就可以搏一搏,去考进士科;如果你觉得自己更擅长记忆和背诵,那明经科可能更适合你。虽然明经科没有进士科那么有面子,但也有可能通向成功。唐朝的名臣狄仁杰,就是那个影视作品中的神探,他就是通过明经科走上仕途的。所以说,没有最好的,只有最适合自己的。

等你做好了选择,就可以开始向科举考试冲刺了。要想去长安和天下学子们同台较量,你有两种途径:一种是参加你所在学校的考试,获得了一定的名次,学校就会推荐你去长安参加考试;如果你是自学成才,没有学籍,也不要紧,可以先参加县里的选拔考试,通过了就再参加州府的选拔考试,如果又通过了,也可以去长安一试身手。

无论通过哪种途径,现在你终于怀着激动的心情来到了大唐的都城长安,但先别急,在进入考场之前,你还有两件事情要做,这就进入了第三步,叫做提交作品,结交人脉。

唐代的科举制虽然是历史的进步,但还是有一个问题,主考官的主观意志在考试中起了很大作用。尤其是进士科考试,考的主要是文学才华,才华这种事,有时是很难衡量的。这个时候,你这个人有没有名声,有没有名人“大V”给你点赞,就会在考试中起到很大的作用。所以,你到了长安以后,一定记着要做两件事。第一件事是向负责组织考试的礼部提交自己的作品,让主考官能够了解自己。比如,唐代著名的文学家皮日休,在参加进士考试落榜之后,就找了个地方隐居起来,把自己的诗文编成了十卷本,一共两百多篇,他再次参加科举的时候,就把这本文集往上一递,果然打动了主考官,于是成功考中了进士。

第二件事更重要,就是带上自己的作品去拜访名人“大V”,以争取他们的推荐,提升自己的知名度。有一个故事你一定很熟悉,大诗人白居易年轻的时候,去拜访已经成名的诗人顾况,向他献上自己的诗集,顾况特别傲慢,就拿白居易的名字取笑说,长安米贵,居大不易。意思是,你的名字叫居易,但是长安的物价这么高,想要住在这里,可没那么容易。他一边嘲笑白居易,一边读他的诗,当他读到“野火烧不尽,春风吹又生”这两句的时候,立刻起身向白居易道歉,说你能写出这样的诗句,想住在长安也很容易了。后来顾况还在自己朋友圈里拼命推荐白居易,白居易顿时声名大振。

这里有一个问题,白居易为什么要去拜访顾况,还把自己的诗集送给他看呢?其实,白居易当时就是去参加科举考试的,想让顾况帮自己“点个赞”。而且这招确实奏效了,白居易出名以后,29岁就考上了进士。还记得我们前面说过“五十少进士”吗?29岁的进士,在当时绝对是少年得志了。

但并不是所有人都像白居易这么好运的,有的人就一直得不到赏识,连续落榜,最后为了博出位,就做出一些惊世骇俗的行为,陈子昂就是这样一个人。他曾经写出过《登幽州台歌》这样的千古绝唱:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”那种慷慨悲凉的意境,让无数读者产生共鸣。唐代的一部文人轶事集《独异志》里,记载了这样一个故事:

陈子昂曾经连续三次科举落榜,第三次落榜以后,他失魂落魄地走在长安的大街上,看见有个人在卖一把胡琴,开价一百万钱,旁边很多人在围观,陈子昂顿时计上心来,当场掏出一百万钱把琴买了下来。围观群众看他这么土豪,顿时沸腾了起来,有好事者就去“人肉”他,得知这小子名叫陈子昂。陈子昂趁热打铁,就在长安城里到处发请帖,说我明天要举办音乐会,弹奏这把胡琴,约不约?城里的名流们都按捺不住好奇心,按时赶到现场,想看看这小子到底想干啥。大家到齐以后,陈子昂捧着那把胡琴说,其实我的特长并不是弹琴,而是文学,我的文章写得特别棒,但没人知道,至于这把琴,留着也没啥用,砸了算了。说完就把胡琴砸得粉碎,然后把自己的文集拿出来,发给在场的名流们。陈子昂的这场“行为艺术”轰动了整个长安城,加上他的文章确实有料,于是他终于收获了名声,而且如愿以偿考中了进士。

你看,有没有名声,在唐朝的科举考试中原来这么重要。如果你回到唐朝,即将参加科举考试,千万不要忘记提交作品、结交人脉这一步。

好的,现在你终于要昂首阔步,走进考场,开始答题了。关于考试的内容,前面我已经为你详细讲解过了,但还有一件事我要提醒你,那就是注意格式,避开陷阱。

唐代科举考试在内容上虽然比后来的明清时期要自由宽松,但在格式上仍然有一些严格的规定,如果你违反了这些规定,就算文章写得再好,也一定会落榜的。这些规定在进士科当中表现得最为明显,具体来说主要有两条,一条叫做“避讳”,另一条叫做“押韵”。

我们先来看避讳。唐朝有一个人叫卢子期,他写了一本叫《初举子》的备考手册,对考生们提出了很多忠告,里面有一条就是告诫考生,千万不要在诗文里出现皇帝、宰相和主考官的名字。其实,他还漏了一条,父亲和祖父的名字也是不能写进去的。唐朝有规定,如果考生看见试题中有哪个字,和你父亲或者祖父的名字是相同的,马上就要举手跟考官说,我心口痛,想出去休息一下。考官一听,也知道是什么意思,就会让人把他扶出去,他今年的考试就算是吹了。如果他当作没看见,继续答题,以后被人查出来,就会影响他的名誉,甚至毁掉他的前途。

唐朝对于避讳的讲究,有时到了不可思议的地步。大诗人李贺参加进士考试的时候,就有人举报说,李贺的父亲叫做“晋肃”,这个晋字和进士的进字同音,所以李贺就不能参加进士考试。韩愈听说这件事都觉得太荒唐,还写了一篇文章替李贺打抱不平。

除了避讳,另一个重要规定就是押韵,这个规定在进士科的诗赋考试中表现得最为明显。比如考作诗的时候,考题下面一般都会有一行字,告诉你要押什么韵,写多少个字。比如白居易参加考试的那一年,就被要求“以流字为韵”,也就是说,韵脚必须和流字是同一个韵。如果你违反规定,那就算诗写得再好,也是没用的。

当时有很多考生,都因为押韵这事而落榜。唐朝中期有一个叫宋济的人,是考场上的名人,因为这个人比较随性,经常押错了韵。有一年考试,他写着写着,忽然摸着自己的胸口说,哎呀,我今年又坦率了一回啊。意思是,我又押错了韵。这件事连皇帝都知道了,有一年主考官向皇帝报告录取名单的时候,皇帝还特地问了一句:“今年宋济改掉坦率的毛病没有?”

你看,避讳和押韵看上去都是小事,其实都关系到考试的成败,一定要特别注意,稍不留神,就只能明年再来了。

你小心翼翼地答完交卷,回到住处,好好睡了一觉,接下来就只剩下最后一步了,那就是等待结果,各奔前程。

唐朝的科举考试是一年一次的,放榜的时间一般是每年的正月到三月之间,根据考试的日期而定,放榜地点一般是在礼部南边的院子,榜文会在黎明时分贴到墙上,贴上去的时候还要敲锣打鼓,招呼大家来看。在放榜的前一天晚上,就会有各种内部消息传出来。你估计也睡不着觉,要一边打听消息,一边焦急地等待放榜。等到天蒙蒙亮了,你要赶到榜文前面,凑上去寻找你的名字。到了这一刻,才终于知道分晓。

结果公布了,自然是几家欢喜几家愁。如果你金榜题名,那恭喜你,多年的寒窗苦读终于有了回报。这时的你,多半会去和朋友们一起饮酒庆祝,但高兴之余也要记着,还有两件重要的事等着你去做。

第一件事,是去拜访主考官和宰相。在当时的人们看来,你能考上,首先是因为主考官的赏识,去拜访主考官就是答谢他的知遇之恩。除此以外,新科进士们还要集体去尚书省拜会宰相,这一步叫做“过堂”。

第二件事,就是参加吏部的考试。别忘了,你现在还只是进士,要通过吏部的考试,才能获得官职。吏部的考试主要看四样东西:相貌、口才、书法和批阅公文的能力。四项如果都合格,就可以获得一个八九品的官职,算是正式进入官员的行列了。

上面说的都是金榜题名的情况,如果不幸落榜了,那又该怎么办呢?

首先,当然还是端正心态。科举考试中落榜的本来就是大多数,没什么大不了的,可以继续备考,明年再来。唐朝有不少名人,都曾有过连续落榜的经历,比如李商隐,就连续考过五次进士才考中。

就算心灰意冷,不想再走科举这条路了,也还有别的去处,比如地方官也会招募读书人去担任幕僚。尤其是唐朝后期,出现了藩镇割据的局面,藩镇拥有半独立的地位,长官一般叫做“节度使”,一些读书人落榜以后,就会去给节度使担任幕僚。大诗人杜甫也曾经落榜,后来给剑南节度使当过参谋。剑南节度使管辖的地方叫“剑南道”,位于今天四川省境内。

最后,很多落榜的读书人还会选择自谋生计,归隐田园,或者去经商赚钱。金榜题名的终究只是少数人,那些落榜的读书人,有的也能找到自己的幸福,也是人生道路上的成功者。

这本书就为你讲述到这里,下面总结一下今天的知识点:

第一,在唐代,科举功名可以带来官职、经济特权和社会声望,对读书人有很大的吸引力。

第二,唐代科举的主要科目是进士科和明经科。进士科主要考文学才华,明经科主要考记忆背诵。进士科比明经科更难考,也更尊贵。

第三,考生的名声对考试结果有很大影响,所以在进入考场之前,考生们要尽可能让主考官和社会名流了解自己。

第四,唐代科举考试有很严格的格式要求,避讳和押韵都是其中的重要规定。

最后,唐代科举放榜以后,金榜题名者还要去拜访主考官和宰相,等候吏部的选拔考试,落榜者就要各奔前程了。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.在唐代,科举功名可以带来官职、经济特权和社会声望。

2.唐代科举的主要科目是进士科和明经科。进士科主要考文学才华,明经科主要考记忆背诵。

3.考生的名声对考试结果有很大影响,所以在进入考场之前,考生们要尽可能让主考官和社会名流了解自己。

4.唐代科举考试有很严格的格式要求,避讳和押韵都是其中的重要规定。