《吕氏春秋》 陈小花解读

《吕氏春秋》| 陈小花解读

关于作者

吕不韦,战国末年卫国人,著名的大商人、政治家。秦庄襄王时,吕不韦成为秦国的相国,被封为文信侯,门下有食客三千人。庄襄王去世后,太子政(即后来的秦始皇)即位,吕不韦号称“仲父”,成为秦国实际的主政者。吕不韦召集门下三千宾客,主持编撰了《吕氏春秋》,轰动天下。

关于本书

《吕氏春秋》成书于秦始皇统一中国前夕,是吕不韦召集门下三千宾客共同撰写的。它既是一部包罗万象的百科大全书,又是一部融诸子百家思想于一身的集大成之作。它本质上是秦国的治国纲领,是在面临历史上前所未有的大一统政治格局时,吕不韦大胆提出的前瞻性施政方向。

核心内容

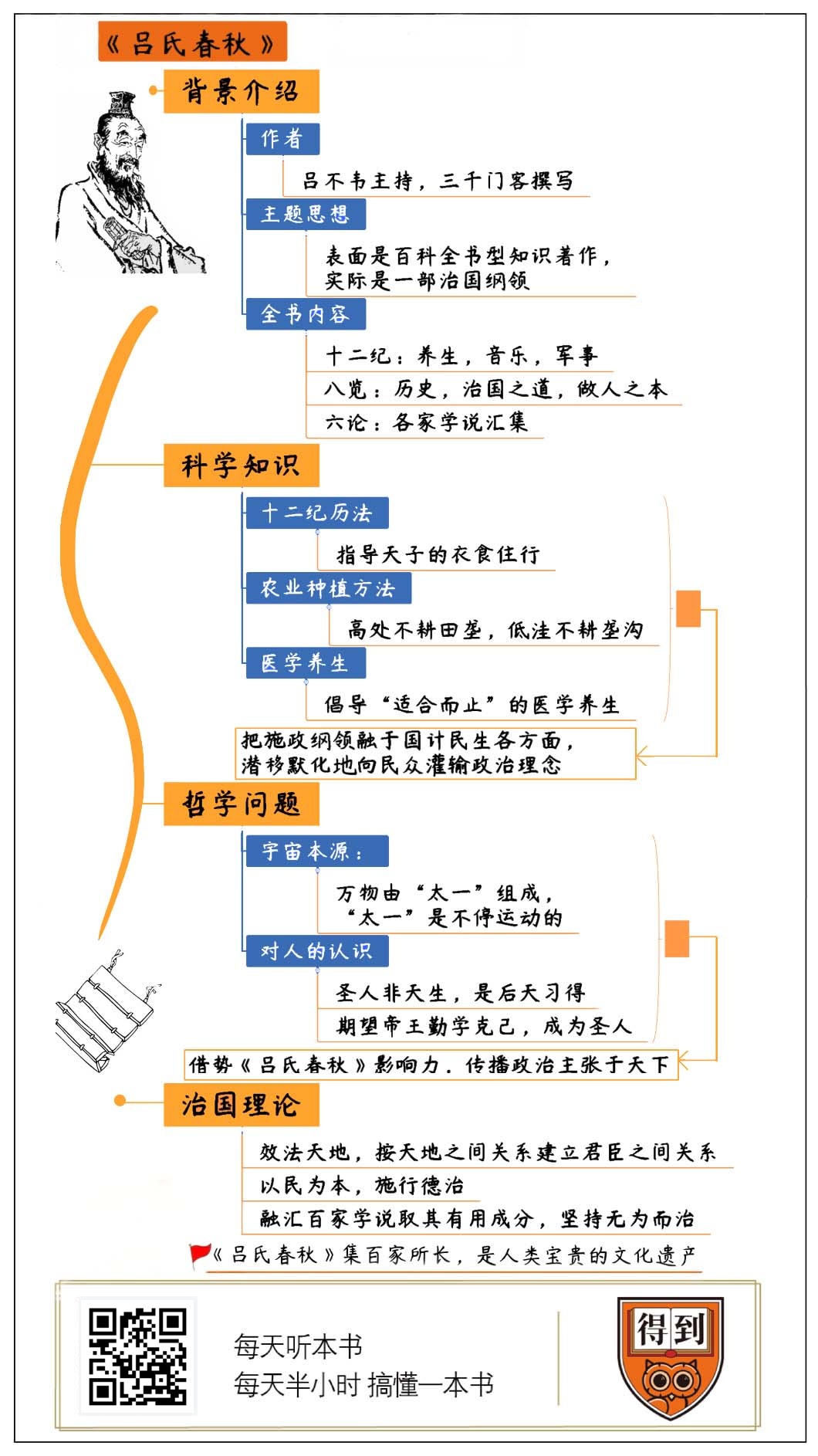

《吕氏春秋》全书分为三大部分,分别是“十二纪”“八览”和“六论”,它既介绍了天文地理、医药卫生、物理化学、音乐艺术、占卜相术等许多方面的内容,同时又博采道家、儒家、法家、农家等各个学派的思想精华,无论在内容上还是思想上,都体现出了“杂”的特点。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是我国战国末年的一部经典著作《吕氏春秋》。

书名中的“吕氏”是谁?那就是大名鼎鼎的秦国丞相吕不韦。虽然冠以吕氏之名,但是吕不韦其实并不是本书真正的作者。那么真正的作者又是谁呢?战国末期,强大的秦国给周围国家带来了很大的威胁,各国都积极网罗人才企图抵御秦国的侵略,秦国方面当然更不能示弱了,作为丞相的吕不韦也广招天下文士,并且给予他们非常丰厚的待遇,我们今天要讲的《吕氏春秋》,就是吕不韦集结门下三千宾客共同撰写的。但是,虽然吕不韦并不是本书的执笔者,不过作为“主持人”,这本书还是主要反映了他本人的思想。

这是一部具有百科全书性质的专著,司马迁曾说它囊括“天地万物古今之事”。它包罗万象,介绍了天文地理、医药卫生、物理化学、音乐艺术、占卜相术等许多方面的内容;同时,它又博采道家、儒家、法家、农家等各个学派的思想精华,融诸子百家于一体,是一部在思想上兼容并包的集大成之作。表面看上去,它像是一部纯粹的知识性著作,但实际上,却承载着更大的历史使命——它是秦国实现大一统之前,一部极为重要的治国纲领,是在面临历史上前所未有的政治格局时,吕不韦大胆提出的前瞻性施政方向。

《吕氏春秋》全书分为三大部分,分别是“十二纪”“八览”和“六论”,合计起来总共有160篇。其中,“十二纪”是全书的重要部分,分为《春纪》《夏纪》《秋纪》《冬纪》,每纪15篇,共60篇;“八览”分为《有始》《孝行》等八个部分,本来应该有64篇,但可惜遗失了一篇;“六论”分为《开春》《慎行》等六个部分,总共36篇。全书的结构很完整,但是内容的划分却并不是依据统一的逻辑线索,例如“十二纪”中主要探讨养生、音乐、军事等问题,但是“八览”又重新从开天辟地说起,一直说到做治国之道与做人之本,而“六论”呢,它是各家学说的汇集,既有单独开辟的话题,也有对“十二纪”和“八览”中一些问题的继续探讨。

初看之下,这160篇文章可能会让人产生一种杂乱的感觉,但是如果我们以今天读者的阅读习惯来评价一部两千多年前的论著,就难免有些苛刻了。咱们一方面为了尊重原书的体系,另一方面也为了在较短的时间里给你一个明晰的概念,在本文中我会以主题为划分,从“十二纪”“八览”和“六论”中选取出三个角度来为你归纳书中所讲述的内容,这三个角度分别是:《吕氏春秋》中保存的古代科学知识,《吕氏春秋》里所讨论的哲学问题,以及《吕氏春秋》的治国思想。但是听完之后你或许会发现,这三个角度最终指向的其实是同一个根源,它们都是为“治国”这个主题所服务的。

我们先来看第一个方面,《吕氏春秋》中关于古代科学的知识。如果我们要给这些科学知识定一个基调,那就是实用。在这里,我们将以历法、农业与医学为例来说明。

比如说,《吕氏春秋》中所说的历法“十二月纪”,它是以阴阳五行学说为指导,逐月记载了太阳、月亮以及其他一些天体的运行位置。同时,也记载了跟这些月份相对应的一些气候特征。咱们今天研究天文历法,一个很重要的目的是为了指导大家的日常生活,而《吕氏春秋》中的这些记载却不是为了这个目的,它是为了说明天子每月在衣食住行等方面应该遵守的规定,以及国家发布各项政令时应该顺应哪些节气,所以说,《吕氏春秋》中关于天文方面研究仅仅是针对天子而言的,它是为了天子的实用。如果我们仔细读下去,不难发现这十二个月的历法表面上讲的是一套,实际上却暗含作者所构想出的一整年的施政纲领。比如说正月,依据五行学说这是生养的季节,因此,天子发布政令都要以宽厚仁慈为主,一定要禁止杀生。另外,天子还要劝勉农桑、抚恤孤寡老人,还要扶贫等等。

《吕氏春秋》中保存了重农的思想。中国从很早开始就以农业立国,一方面,农业作为整个社会经济的支柱,重要性当然是不言而喻的;另一方面,书里认为让百姓从事农业生产的目的不仅仅是为了收获粮食,而且还是为了让百姓变得心灵高尚。这是怎么个原理呢?书中说,如果百姓从事农业的话,就能够保持思想淳朴,私下里也不会过多地发表议论,这样就更利于国家树立威信。谈到农业,《吕氏春秋》还记录了很多很实用的农业生产小攻略,比方说在高处耕种的时候,不能把庄稼种在田垄上,因为这样的话水分就很容易散失;而在低洼的地方耕种,就不能把庄稼种在垄沟里,因为遇到下雨天水分就没法及时排出去。同时,书里还列举了很多错误的耕种方法,类似于今天教学辅导书的错题集锦。比如,如果在肥沃的土地上把禾苗栽得过于稀疏,庄稼就会疯长。按理说,庄稼疯长不是一件挺好的事情吗?书里耐心地解释了,如果土地肥沃而庄稼又长势过旺的话,就会结出许多不饱满的谷粒,这样收成反而会不好。

科学知识不仅仅包括天文和与之相关的农业方面,书中还记载了有许多关于保健养生的医学知识。《吕氏春秋》认为,人的各个器官都有自己的需求,只有满足了这些需求之后人才能不生病。那么是不是满足得越充分人就越健康呢?当然也不是这样。书中提出了一个非常有趣的论点,那就是“圣人是用外界的事物来保全自己的生命,而不是用自己的生命去追求外面的事物”。根据这个理论,所以无论是曼妙的女色还是动人的音乐,都被《吕氏春秋》称为是“砍伐生命的斧头”。对于这一点,书中的态度是非常严厉的,它说如果人们吃得太多,肠子就会腐烂,而如果房事太过于频繁,身体就会浮肿。而它所倡导的养生方法其实用四个字就可以总结,那就是适可而止。《吕氏春秋》特别强调,对于执政者来说,人民只有安于现状,不去过分追求自己的欲望,这样社会才能够安定,这就是治理国家的秘诀。

司马迁曾经认为,吕不韦之所以召集宾客写《吕氏春秋》这本书,是为了和著名的“战国四公子”互相攀比招揽天下人才,但是实际上,我们从刚才所提到的书中的内容就可以发现,吕不韦召集宾客撰书的目的可能不仅仅如此。《吕氏春秋》是先秦典籍中唯一一部可以知道准确写作年代的书。由于历史久远,绝大多数的先秦典籍我们现在都无法得知它们的确切写作年代,但《吕氏春秋》明确记载是从公元前239年开始写作,并最终完成于公元前221年。在中国的历史上,这绝不是一个普通的时间点,甚至可以称得上是一个历史的“节骨眼”:当时,秦王政即位不久,即将面临亲政,而秦国眼看就要统一全天下。在这个时候,吕不韦为什么要召集宾客撰写这样一部著作呢?

当时秦国统一天下已经成为必然,作为丞相的吕不韦必须考虑日后秦国应该如何治理天下,实行什么样的政策才能长治久安。当时的秦国基本以法家思想作为治国理论,但吕不韦却并不认同,而有他自己的一套施政想法与政策,怎样把自己的施政政策进行理论化是他的当务之急。而理论化并不等于枯燥说理,于是他就将自己的施政纲领融会在对于国计民生有着重大意义的历法、农作、医疗等各个方面,潜移默化地向人民灌输自己的政治理念。

当然,除了生活中这些切实问题的解决方案,吕不韦同时也将自己的治国纲领寄托于更高级的哲学问题的探讨中,下面咱们就来看一看第二个方面,《吕氏春秋》中所体现出的哲学思想。这个部分的内容听上去是最玄妙、最难以理解的,但实际上也是最有趣的。因为两千多年前的人们是怎样看待宇宙的本源,他们又是怎么看待人类本身,这不不禁让我们感到非常好奇。

宇宙本源的认识问题,是先秦时期各家学派争论最为激烈的话题之一。老子曾经提出宇宙的本源是“道”,老子所说的道是没有物质属性的虚无。他说“道生一,一生二,二生三,三生万物”,还说“天下万物生于有,有生于无”。管子学派也认为宇宙的本源是道,但是他们却明确提出这种道不是虚无,而是一种具有物质性的“精气”。《吕氏春秋》一方面同意管子学派的观点,认为精气是宇宙的本源,但同时又进一步地细化了精气这个概念,它认为这种精微的物质也叫做“太一”。太一是一种没有形状、看不见、听不着的极其细微的物质,而天地间千姿百态的万物都是由太一交互运动而产生的。但是关于太一呢,没有人知道它来自哪里、去向何方,也没有人知道它具体是什么样子,因为它大到能够充满整个宇宙,而又小到无法用肉眼看见。

从这些看似抽象的论述中我们其实可以发现,《吕氏春秋》在这里只是借用了管子学派精气这个概念而已,而主要阐述的内涵还是近似于道家的观点,既将二者综合起来,但同时也各自加以区别。针对这么抽象的思想,《吕氏春秋》举了一些很接地气的例子来帮助读者理解。比方说关于“精气是不停运动的”这个概念,书中举例说,如果一个人身在秦国,但是他所爱的人在齐国,他所爱的人在齐国死了,在秦国的这个人就会感到心神不安,这就是精气不停运动、互相往来导致的结果。为什么要教导人民理解这么高深的问题?《吕氏春秋》需要从最抽象的本源问题开始,按照自己的理论来引导天下人,只有在思想上实现了大一统,才能为政治上的大一统铺好路。

除了宇宙本源问题,《吕氏春秋》在认识论方面也提出了自己独到的观点。它认为世间的万物都是可以被认识的,而世间万物中最让人类迷惑、但人类又最想认识清楚的还是人本身。《吕氏春秋》中对“如何考察一个人”也提出了非常重要的看法。其中尤为值得我们注意的是,它提出,如果要判断一个地位很高人的品行到底如何,就需要着重观察他所提拔的人都是些什么人;而如果要判断一个非常富有的人品行如何,就要着重观察他把钱都花给了谁、花在了什么地方。读到这里,我们不难猜出,吕不韦这里所指的“地位很高”“非常富有”的人是谁?那应该就是指秦王本人,或者说是统治者阶层吧。

除此之外,《吕氏春秋》也特别强调,人的知识并不是先天具有的,而是后天得来的,即使是圣人也不例外。中国的古人都十分推崇圣人,但《吕氏春秋》中指出,圣人之所以比一般人先知先觉并不一件很神奇的事情,而只是因为他们学习很努力。很多人之所以在认识事物方面比不上圣人,是因为他们总是带有自己主观的偏见,不能够客观地看待问题。这里也有一个很接地气的例子。书中说,有的人虽然自己家的孩子长得奇丑,但也会觉得比别人家的孩子可爱多了,那只是由于过分偏爱而导致不能够客观看待事物而已,这就是平常人不如圣人的地方。而超越平常人的愚见、摒弃固有偏见、通过努力学习而获得圣人的思想,这也是吕不韦对于统治者的期望。

无论是对宇宙本源还是对人类本身的探索,在其他一些学派的著作中其实早就有零散的记载,但是《吕氏春秋》却有一个非常显著的不同点。先秦的论著中比如像墨子、庄子等人的书,都是秦以后的人把他们以及他们弟子的一些文章集合在一起编成书,墨子和庄子本人是没有“出书”这种打算的,但《吕氏春秋》不一样,它是吕不韦根据预先设计好的规划来进行创作的,这在当时可以称得上是首创。不仅如此,《吕氏春秋》写成之后,吕不韦还命人将它悬挂在秦国的首都咸阳各处,声称如果有谁能改动一字即赏赐千金,但芸芸众生中却没有任何一个人能对书上的文字加以改动。当然,这并不能证明《吕氏春秋》已经非常完美,很可能只是因为天下人都敬畏吕不韦的威势罢了,但是这样一来,《吕氏春秋》在秦国乃至诸国之间都引起了巨大的轰动效应。其实这才是吕不韦真正的目的,他正是要借由这本书,将自己的治国思想从上而下、由近及远传播到天下各处,最终达成自己的政治诉求。

除了通过科学知识、哲学问题等方面间接阐明自己的治国思想,《吕氏春秋》中也有直接讲述治国理论的部分,下面我们就进入第三个方面,看看书中是怎样谈论治国的。

《吕氏春秋》提出了一套很完整的治国理论,其中最关键的部分就是要“效法天地”。怎样才算是效法天地呢?它认为,只有顺应天地自然的本性才能够天下太平。具体来说,就是人类应该模仿天地之间的关系来建立君臣之间的关系,而且需要君臣各行其道。我们再说得直白一点,那就是国君做国君的事情,大臣做大臣的事情,不要互相干涉。

《吕氏春秋》说上天是“无为”的,所以君主也要保持这种“无为”的状态。什么叫做无为呢?这里的无为源自道家,但又跟老子、庄子的想法不完全相同。老子和庄子的无为,是希望人类能够退回到小国寡民、甚至是混沌的状态里去,而《吕氏春秋》的无为只限于君主本人,与他人无关。那么,君主为什么一定要无为呢?《吕氏春秋》认为,君主虽然高高在上,但是不可能做到全知全能,要克服认识上的局限,就必须要让大臣们充分地发挥聪明才智。君主不能去做大臣应该做的事,否则就会带来许多弊端。比方说,如果君主喜欢亲自做事,属下就会去奉迎君主所做的事,这样的话,即使属下犯了错,君主也没法去责备他们。该做事的人没做事,不该做事的人却抢着做了,这样国家就会越来越乱。再进一步,君主又如何才能做到“无为而无不为”呢?《吕氏春秋》认为,最根本的一条是,君主要加强自身的修养,要让自己的思想独立于无为的境界。

紧接着,《吕氏春秋》还提出了以民为本的思想为基础的治国方略。民本思想其实是儒家思想的重要组成部分,孟子曾说“民为贵,社稷次之,君为轻”,《吕氏春秋》吸收了这种思想,它认为民众是国家安危存亡的关键,君主应该切实地为民众创造幸福。但是,有一点却非常有趣,《吕氏春秋》特别强调了仁爱是给予同类的,如果光对其他的事物仁爱但对人却不仁爱,那就不能算是真的仁爱;但是如果对其他的事物不仁爱,只是对人仁爱,那仍然还算是仁爱。可见,对于“人”这个概念,《吕氏春秋》是何等的重视。在此之上,《吕氏春秋》提出了要施行德治。所谓德治最重要的是提倡“孝”,因为孝是一切的根本。只有遵循孝的君主,才能获得臣民的拥戴。同样,只有君主自身做到了孝,大臣才会为官清廉、忠于职守。

从上面谈到的几个例子我们可以看得出,《吕氏春秋》汇聚、糅合了先秦诸子多家的思想:首先,它的基调毋庸置疑是道家的思想,全书都始终坚持无为而治的行为准则,但是它同时还吸纳了儒家的伦理道德,秉承墨家的公正,吸取名家的逻辑思辨,当然还有法家的治国技巧以及兵家的权谋之术。吕不韦认为,诸子各家都有非常有用的思想,也都有片面偏激的东西,所以应该把这些有用的东西集中融会起来,摒弃那些对自己的政策主张不利的因素,这样才能形成一部真正行之有效的治国纲领。正因为兼容并包,所以《吕氏春秋》这本书也被人们称之为“杂家”。对于这一点,后人关于《吕氏春秋》的评价褒贬不一。例如哲学家冯友兰在《中国哲学史》中,就将它与《淮南子》并提,认为“一哲学必有其中心观念,凡无中心观念之著述,即所谓杂家之书”,杂家之书是不能作为哲学史原始史料的;不过,冯友兰也肯定了它的部分价值,他说:“但以其记述别家之言,有报告之价值,可以作为辅助史料。”诚如冯先生所述,《吕氏春秋》确实起到了资料收集的作用,春秋战国诸子如杨朱、宋钘、尹文、惠施、公孙龙等人的著作早已失传,但在《吕氏春秋》中却能找到有关他们的资料。

以上,我们介绍了《吕氏春秋》中有关科学、哲学和治国三个方面的论述,但是实际上,这部杂家之作还囊括音乐、五行、占卜、饮食、畜牧、矿业等许许多多难以归纳的内容,让我们不禁惊叹这部历史著作的包罗万象。一部内容如此庞杂的历史著作会不会很枯燥呢?实际上,我们知道的先秦诸子每一家都是非常有才的“段子手”,他们需要很会讲故事,才能让自己的理论和主张被他人接受。《吕氏春秋》还有另一个突出成就,那就是创作出了许多丰富多彩的寓言故事。全书中大大小小的寓言总共有二百多则,有的在后世流传的过程中凝炼成为成语,一直流传至今,比如刻舟求剑、竭泽而渔、掩耳盗铃、一窍不通、一字千金等等。

同时值得一提的是,吕不韦总共做了十三年的相国,在这十三年当中,秦国的大政方针基本上都由他来决定的。他广泛地招揽天下人才,将毕生的思想都融会在《吕氏春秋》这本书中。然而不幸的是,吕不韦治理国家的政策与秦王政的想法格格不入,秦王不仅把吕不韦招来的儒士都埋到坑里去了,后来也找了一个借口免去了吕不韦的丞相职务,让他回到河南的封地去。两年之后,秦王又怕他作乱,就让他迁居到蜀地,吕不韦最终在赶往蜀地的路上喝毒酒自杀了。吕不韦虽然死了,但是他的《吕氏春秋》却流传至今,他用超越时代的见识和胸怀为我们后人创造了这份宝贵的文化遗产。

本期的解读就到这里,下面来回顾一下本文的重点内容。《吕氏春秋》是一部百科全书式的著作,它包罗万象,我们选取了科学知识、哲学问题与治国理论三个角度来进行介绍。

首先,我们介绍了书中记载的“十二月纪”历法、农业种植方法与医学养生方法,从中发现,吕不韦实际上是将自己的施政纲领融会于国计民生各个方面,潜移默化地向人民灌输自己的政治理念。

其次,《吕氏春秋》中探讨了宇宙本源以及对人的认识等形而上的问题。它认为宇宙万物都是由一种叫做太一的精微物质组成的,而太一是不停运动的。同时,它也提出了圣人与普通人的区别,并在其中寄托了对统治者的期望。吕不韦企图借由这本书的影响力,从上而下、由近及远地将自己的政治主张传播到天下各处,从而最终达成自己的政治诉求。

最后,《吕氏春秋》作为吕不韦的施政纲领,提出了非常完整的治国理论。它最关键的主张就是要效法天地,认为人类应该按照天地之间的关系来建立君臣之间的关系。同时,它还提出了以民为本的思想以及施行德治的方略。它融会了道家、儒家、名家、法家、兵家等诸家学说,吸收了各家思想的有用成分,融合成了自己独特的施政思想,是一部真正的集大成之作。

撰稿:陈小花 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1、《吕氏春秋》中探讨了宇宙本源以及对人的认识等形而上的问题。它认为宇宙万物都是由一种叫做太一的精微物质组成的,而太一是不停运动的。

2、吕不韦真正的目的,他正是要借由这本书,将自己的治国思想从上而下、由近及远传播到天下各处,最终达成自己的政治诉求。