《合为一家》 曲飞工作室解读

《合为一家》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者历史学博士吴洪琳,致力于中国民族史研究。五胡十六国的历史被称为”大分裂时代“,通常学界对这段历史主要关注的是”分裂“。但吴洪琳博士关注到了这段历史中常常被人忽视的另一个主题——融合。本书讲的就是匈奴、氐等族政权从心理上融入“中华”的历程。

关于本书

本书采用的是有别于传统汉族视角的“异族视角”,摒弃了传统史书上“变夷为夏”之类带有汉族优越感的观念,不但说到了少数民族对汉民族文化、政治制度的认同与模仿,也提出,他们还借用了佛教等异域文化,对中国文化加以影响和改造,并在其中留下自己的印记。

核心内容

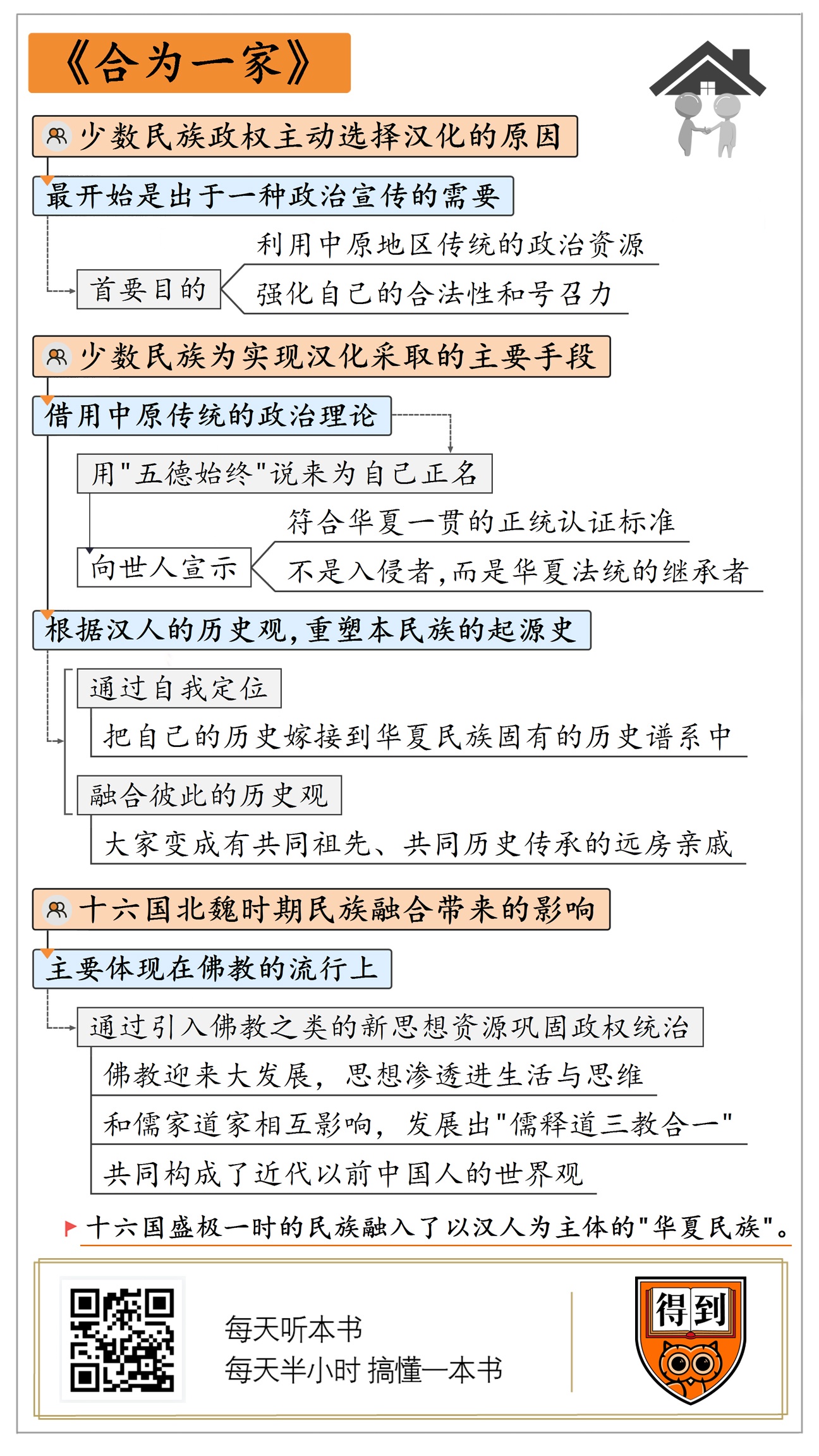

第一部分,“合为一家”的原因:以十六国中头一个建立的匈奴族汉赵政权为例,看看为什么它的开国之君刘渊会主动选择汉化。

第二部分,“合为一家”的过程,后赵、前秦、胡夏,这些少数民族为实现汉化,采取了哪些主要手段。在融合过程中,少数民族政权又是怎么保持自己的民族本位意识、怎么处理“华夷之辨”这类棘手问题的。

第三部分,“合为一家”的影响:他们对中国北方近三百年的统治,给中国文明和历史带来了什么?

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是,《合为一家:十六国北魏时期的民族认同》。

十六国到南北朝,这是中国历史上最混乱的一段时间,可能都没有之一。

首先,这是中国自秦朝统一以来,持续最久的一次分裂,从十六国中的第一个政权汉赵建立,到隋朝重新完成统一,前后历时将近三百年。另外,这个时代太“碎”,中国北方相继出现过十几个割据政权,所谓十六国只是习惯说法,其实数量还不止十六个,光是记清楚这些小政权的名字都是个挑战。所以,很多书上都把十六国到南北朝这段历史,称作“大分裂时代”。

但是关于这个时代,其实还有一个不容易被意识到的隐性的主题词,就是“融合”。

十六国当中有十四国,都是匈奴、羯族、鲜卑、氐族、羌族这五大少数民族建立的,所以旧史书上提到十六国,往往在前面加上“五胡”两个字。十六国之后的北魏,也是由鲜卑族拓跋氏建立的。但是你注意过没有,这所谓五胡当中,只有羌族延续至今,其他的匈奴、羯族、氐族,在十六国和北魏时代之后,就都不复存在了,鲜卑族的名称也没有了。有人说,今天的锡伯族可能就是鲜卑族的后裔,不过,对此学界还没有定论。

那这些盛极一时的民族都哪去了呢?答案是:他们从血脉到文化,都逐渐融入了汉人,或者更确切地说,融入了以汉人为主体的“华夏民族”这个更广泛的概念。

讲述十六国历史的书,往往突出这些少数民族政权跟汉人之间惨烈的彼此攻杀,但忽略了另一个同样重要的时代主题:融合。而这也正是本书的独特价值之所在。

本书作者吴洪琳教授,是专门研究中国民族史的历史学博士,十六国和北魏的历史是她的主要研究领域。本书关注的就是这个时代少数民族政权在心态和制度上,由“夷狄”向“华夏”的转化历程。

由于原书是一本论文集,各章节间有一些内容交叉,所以这里我们打破原书的结构,从以下三个方面来讲,分别是:

第一部分,“合为一家”的原因:以十六国中头一个建立的匈奴族汉赵政权为例,看看为什么它的开国之君刘渊会主动选择汉化。

第二部分,“合为一家”的过程,后赵、前秦、胡夏,这些少数民族为实现汉化,采取了哪些主要手段。在融合过程中,少数民族政权又是怎么保持自己的民族本位意识、怎么处理“华夷之辨”这类棘手问题的。

第三部分,“合为一家”的影响:他们对中国北方近三百年的统治,给中国文明和历史带来了什么?

下面,就从第一个问题说起。少数民族政权之所以选择汉化,在最开始,这主要是出于一种政治宣传的需要。

比如十六国当中的头一国:汉赵。这个政权的国号起先叫汉,后又改叫“赵”,所以被称为汉赵,也称“前赵”。汉赵政权的创始人刘渊是个高度汉化的匈奴贵族,他本来是西晋一个藩王的手下,后来西晋爆发了八王之乱,一帮宗室王爷打成一团,天下大乱,刘渊趁机起兵。

这时候他面临的第一个问题就是,起兵,以什么名义?这很重要,因为中国人做事历来讲究“名不正则言不顺”嘛,所以他必须有个足够有政治号召力的名分。

这时,他叔叔建议他说:咱们都是匈奴人,不如就打出“复兴匈奴”的旗号,宣称继承“呼韩邪单于的事业”。呼韩邪是西汉后期的匈奴首领,中国四大美女之一的王昭君,出塞和亲,就是嫁给了他,虽然已经隔了300多年了,但对匈奴乃至更多的草原民族来说,呼韩邪这个名字还有点分量。然而刘渊却很不以为然,他说,我要继承就继承汉高祖刘邦、魏武帝曹操这样的人物,呼韩邪哪里值得继承呢?

这不光是因为刘渊心高气傲,更是因为他非常有洞察力地看到:汉朝的政治号召力要比呼韩邪大得多,特别是他的政权是要建立在中原地区的,所以为了让中原人接受、淡化异族色彩,他必须想尽一切办法,跟汉朝的历史扯上关系。

而正好,匈奴有过跟汉朝皇室和亲的历史,也就有了汉室血统,所以作为匈奴贵族的刘渊就以这个为理由,宣称自己以“外甥”的身份继承汉朝法统。他自立为汉王,还做足了表面文章,为汉朝的历代皇帝建了宗庙,从刘邦直到蜀汉后主刘禅,也就是阿斗,全都供奉起来,其中刘禅的谥号“孝怀皇帝”,就是刘渊给上的。刘渊这也就相当于向世人宣布,我不是要建立匈奴政权,而是要复兴汉朝。因为这些政治表态,刘渊的政权在历史上也被称为“匈奴汉”。

果然,这种宣传对于刘渊推进他的事业发展,起了很大的作用,他的政权迅速壮大,并且攻占洛阳,终结了西晋。

好,上面我们以刘渊为例,解释了十六国少数民族政权采取汉化的动机。可以说一开始,他只是想借重汉朝残余的政治号召力,这还属于简单的“借壳”。

作为十六国的中头一个,刘渊算是开了个头,但是从“异族”到“华夏一分子”这个转变过程,更多还是在他的后继者们手里实现的,他们主要手段有两种,分别是:借用中原传统的政治理论,为自己的政权正名,还有,重写本民族起源史,把它嫁接到华夏民族的历史当中去。下面还是结合着具体事例来说。

刘渊建立的汉政权,在刘渊死后,经历了一连串的政变,刘渊的直系子孙都死得差不多了,他的侄子刘曜成了汉政权的第三任皇帝,刘曜此前的封地在河北一带,春秋战国时期属于赵国,所以他改了国名为“赵”。

刘曜重新设立了宗庙,不再祭祀刘邦这些汉朝皇帝了,而是改为祭祀从冒顿单于开始的历代匈奴领袖,看起来像是更强调本民族属性了,然而他的另一个举动却同时说明,他在文化属性上已经更接近汉文化圈。

汉文化里有个重要概念叫“五德始终”,认为每个政权都对应着五行,也就是“金木水火土”当中的一种德行,每个政权的兴替,也按照五行生克的规律相互轮转。这本来是战国阴阳家的说法,但后来儒家文化也渐渐接受了这个理论,可以说“五德始终”在一定程度上就代表着政权的合法性。

根据这种理论,汉朝宣称自己代表的是“火德”,经过两汉四百多年的历史,这个观念已经深入人心,所以我们在《三国演义》之类的书里经常看见,用火来指代汉朝,还有“炎汉”这样的说法。后来曹丕要代汉自立,也需要借用“五德始终”说来论证合法性,所以曹魏政权宣称代表“土德”,因为“火生土”嘛。以此类推,土生金,所以晋朝宣称代表“金德”。而刘曜改国号为赵的同时,也宣称自己代表“水德”,承接晋朝的“金德”。

可能你会觉得这些东西听着很玄,有什么实际意义吗?这个意义就在于,刘曜用“五德始终”说来为自己正名,这也就相当于,把自己上载到这个已经有规律运转了几百上千年的系统当中,成为它的一部分。等于向世人宣示,虽然我这个政权是匈奴人建立的,但我们也是符合华夏一贯的正统认证标准的,我们不是入侵者,而是华夏法统的继承者。

后来十六国中的其他政权,也有很多效仿刘曜的,但有意思的是他们彼此不承认,都宣称自己的政权代表水德,是晋朝的正统继承者,比如跟刘曜对立的羯族人石勒建立的后赵政权。

而比起套用五德始终理论,十六国政权干得更多的一件事,是根据汉人的历史观,重塑本民族的起源史。

前面说过,刘渊把他的法统追溯到“汉朝女婿”这个身份,刘曜撇开汉朝,追崇匈奴领袖冒顿单于,但在另一些人看来,这些都还不够悠久,不够有说服力。比如同属匈奴的另一支,铁弗部落。

司马迁写《史记》的时候,提到匈奴,说他们是“夏后氏之苗裔”,也就是传说中的夏朝的后裔。匈奴中的铁弗部落就非常敏锐地抓住这条记载做文章,后来他们的首领赫连勃勃宣称匈奴就是夏朝的后裔,在官方文献中把夏朝的始祖大禹称为“我皇祖”,言下之意就是,自己有充足的理由被视为华夏的一部分,并且享有对中原江山的继承权,赫连勃勃更是干脆把他的政权命名为“夏”,史书上称之为“胡夏”。

在汉朝时期,儒学被奉为正统学术,而儒家的特点就是崇古,爱神化古代,在他们口中上古三代夏商周,就是中国的黄金时代,因此赫连勃勃跟夏朝攀亲戚,显然能抬高身份。

十六国中最强大的、曾经一统北方的前秦,也是走得同样的路子。建立前秦的是氐族人,他们原本生活在中国西部,一般认为血统上跟羌族更近,不过氐族编纂的民族史,称自己是“有扈氏”的后人,有扈氏也是传说中大禹分封的一个部落,同样属于老资格的“华夏世界”一员。

还有,前前后后建立过好几个“燕国”的鲜卑慕容氏,宣称自己是有熊氏的后裔,这个就更厉害了,有熊氏,是黄帝的部落,算是最根正苗红的华夏正统了,论资排辈的话,还要压过大禹一头呢。

但问题是,鲜卑族起源于东北,今天的大兴安岭一带,这点在当时几乎是众所周知的,而有熊氏是在中原黄河流域的,这两个地方在上古时代基本是相互隔绝的,鲜卑人怎么就成了“有熊氏后裔”呢?关于这点,后来鲜卑族的另一支拓跋氏建立的北魏政权,延用并且完善了慕容氏的说法,北魏史书上说,黄帝有二十五个儿子,其中有个小儿子叫昌意,被分封到北方,鲜卑人就是昌意的后代。

其实从胡夏、前秦,到慕容、拓跋,他们构建的本民族历史起源,有多大可信性,都挺值得怀疑。但他们通过这种自我定位,把自己的历史嫁接到的华夏民族固有的历史谱系当中,这样,彼此的历史观就融合在一起,大家变成了有共同祖先、共同历史传承的远房亲戚。少数民族政权的这些努力,让他们与中原的“合为一家”,成为可能。

不过,不论是借用“五德始终”说,还是重构本民族起源史,多少还都带有一点对外宣传的目的,而在他们自己内心深处,他们是如何界定自己的身份的呢?

中原地区传统的民族观念里,有个重要原则叫“华夷之辨”,华的意思是文化先进,中原民族自然视自己为“华”了,相应的,周边民族就是“夷”,这个夷字多少带一点贬义。根据华夷之辨的观念,华的地位要高过夷。

所以少数民族政权建立之后,华夷之辨就成了他们面临的棘手问题。怎么解决这个理论困境?

有的少数民族政权就是出于本能地不接受、不认可。比如羯族建立的后赵,开国皇帝石勒就明确立法,赋予羯族“国人”的地位,简单理解,就是国家主体民族,后来他又把更广泛的各族胡人,都提升到国人地位。他的后继者、著名大暴君石虎,更是发动过针对汉人的大屠杀。

常见的历史读物中讲到这段,往往都站在汉人立场来解读,认为这体现了石虎的血腥残暴。从史实层面上来说这固然没错,然而,如果从华夷观念的角度来看,这也是在华夷秩序中长期被视为低等的胡人的一种必然反弹。虽然不能以今天的标准要求古人,但不得不说,华夷观念是带有一定歧视性的,胡人长期被汉人锁定在歧视链的下端。而且这种歧视不光是心理上的,更是体现在生活当中,比如西晋政府就经常抓捕各族胡人,把他们贩卖为奴,后赵的开国皇帝石勒,就曾经被卖为奴隶,他也算得上是中国历史上起点最低的皇帝了。

由此可见,从观念到政策,胡人都处在被歧视的地位,所以石虎等暴君的行为,也是有其时代背景的。当然,这里并不是为石虎开脱洗白,不管什么时代,对平民的无差别屠杀,都是显而易见的罪行。

针对华夷问题,除了这种简单粗暴的“石虎模式”,还有更高明的玩法,比如前秦的皇帝苻坚。苻坚被认为是十六国君主中最宽宏开明的,有很高的汉文化素养。苻坚一方面承认自己所属的氐族属于胡人,但另一方面又把“夷、狄、戎”这些汉人对周边民族的不太客气的称呼,加诸匈奴、鲜卑、羌等族身上,他的实录里有很多这样的记载,他也经常用这些字眼来骂人。

这说明,苻坚没有像石虎那样,简单地想要推翻或者倒转华夷之辨的观念,而是想利用这个现成的理论资源,把氐人提升到和汉人同样的地位,并列在“华”的位置上。也就是说,苻坚认为,氐人虽然在民族属性上属于胡人,但是文明开化的程度已经跟汉人在同一水平线上,那氐人就不再是“夷”,而有资格晋级成“华”了,比五胡中其他几个族群要高级得多。

如果做个类比,这就有点像明治维新之后喊出“脱亚入欧”口号的日本,虽然从民族、地理等方面来说,还是个亚洲国家,但是从文明程度上说,却要向欧洲看齐,要成为他们中的一员。

同样,苻坚的作为也可以理解为,他打算在保留氐族民族意识的同时,带领他们“脱夷入华”,只是因为淝水之战失败后,前秦帝国迅速瓦解,苻坚没有来得及把重新定义“华夷”这件事推进下去。

好,上面说的都是少数民族政权借用中原的政治、历史资源,甚至是华夷观念,来对自己加以改造:

比如,汉人对前朝政权有感情,那我们就自称前朝继承者;汉人有一套政权更替的合法性理论,我们就套用这个理论;汉人尊崇黄帝、大禹这些伟大祖先,我们干脆也把他们奉为自己的祖先……可以看出,这时的胡人虽然掌握权力,统治着汉人,但他们仍然在尝试把自己纳入汉人的世界观当中。

不过,这个过程也并不是他们单方面地想把自己改造成“汉人”,就像传统史书上定义的那样“变夷为夏”,那种说法,太自我感觉良好了,事实上,这个融合过程中,胡人也为华夏注入了新的文化资源,从而拓宽了华夏这个概念的广度。下面我们来说说十六国北魏时期民族融合带来的影响。

这个影响主要体现在佛教的流行上。佛教最晚在东汉初年,已经传入中国,但在当时以儒家为主的正统思想界,还是比较受排斥佛教的,比如东汉第二位皇帝汉明帝曾经打算在皇家图书馆“兰台石室”里,放置佛家《四十二章经》的碑刻,就遭到了大臣们的强烈反对。经过汉末乱世,儒家思想的号召力有所动摇,佛教思想逐渐流行,但是直到西晋,汉、魏、晋历朝政府在多数时间里,都不允许汉人剃度出家,当职业僧侣,汉人只能私度,也就是私下剃度。

这个局面到了十六国时期,在各少数民族政权的推动下,被扭转了。前面提到过的后赵皇帝石虎开放了禁令,不再禁止汉人剃度为僧,甚至鼓励佛教的传播。说到这你可能有一点疑惑,石虎是个杀人如麻的大暴君,跟佛教的气质实在不搭,为什么他会大力推行佛教呢?

石虎跟一位大臣的对话,暴露了他的真实想法。之前汉人知识界反对佛教,主要理由就是:“佛是外国的神”,石虎推广佛教时,也有大臣以同样的理由向他劝谏,石虎回答说,佛是外国神,没错,但我也是来自边疆地区啊,现在我君临华夏,在信仰问题上理应兼容并举,佛和我一样都是外来的,正是应该推广的。

这句话,就是他的真实用意了,石虎是想通过发展佛教,引入一个新的思想资源,来巩固他的政权统治。因为在儒家思想体系里,由于有华夷观念的存在,作为“夷”的一方,先天身份决定了他的族人始终处在不利位置,就算再怎么汉化,毕竟进圈晚,在资质上就有点欠缺,在这套思想系统里,肯定是吃亏的。而如果引入一个新的思想资源,形成一套新的国家意识形态,就有可能稀释掉儒家思想带来的不利,拉齐这个差距。

打个比方,假如你是一位数学学霸,我是一个数学学渣,咱们一起参加考试,如果只考数学一科,那我肯定考不过你,但是如果再加考一门我更擅长的课程,比如外语,那样我就有希望在总成绩上,跟你争一下。

石虎推广佛教,就是类似的用意。

其他的十六国统治者,比如前秦的苻坚、后秦皇帝羌族人姚兴、北凉王匈奴人沮渠蒙逊,都曾经非常高规格地礼敬当世的高僧,扶持佛教发展。虽然他们没有像石虎那样明说,但动机也都大致相同,希望通过和自己一样带有外来属性的佛教思想,来改造中国的精神世界。

得益于他们的推动,十六国时期佛教在中国北方迎来大发展,佛教思想也渗透进中国人的日常生活与思维,并且和儒家道家相互影响,后来发展出“儒释道三教合一”的思想,共同构成了近代以前中国人的世界观。

后来由于佛教发展过速,形成了跟世俗政权抢夺社会资源的局面,由此引来了北魏太武帝、北周武帝的两次“灭佛”运动,但这些都没能改变佛教流行的大趋势。“因果报应”“轮回转世”这些出自佛教的思想,在今天仍然有一定影响力,可以说,佛教对中国人精神世界的改造,是十六国北魏时期最主要的遗产。

说到这,不免让人想起,陈寅恪先生评价唐朝的那个著名论断:

“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

其实这个过程并不是完成于李唐一朝,所谓塞外野蛮精悍之血,也可以理解成外来的异质文化,从十六国到北魏,少数民族政权入主中原,对当时的人来说固然是“陆沉鱼烂、天下崩离”,但这近三百年的历史,也都可以看作是汲取“野蛮精悍之血”的过程,新的血脉与文化拓宽了“华夏”这个概念的广度,这是隋唐盛世崛起漫长而必要的铺垫。

好,这本《合为一家》,到这基本就讲完了,再来一起回顾总结一下。

本书篇幅不长,但是涉及的内容比较独到。特别是采用了有别于传统汉人视角的“异族视角”,不但说到了“五胡”对汉民族、文化、历史、政治制度的认同与模仿,也提出,他们采用同为异质文化的佛教,对中国文化加以影响和改造,他们也以这种方式融入其中,留下了自己的印记,这也就是书名“合为一家”的含义。

我们的解读具体讲了三部分内容:

第一部是“合为一家”的原因,少数民族政权选择汉化,首要目的是利用中原地区传统的政治资源,来强化自己的合法性和号召力。比如匈奴首领刘渊建立的汉政权,自称继承了汉朝法统。

第二部分是“合为一家”的过程,少数民族政权实现汉化,主要通过借用中原地区的政治理念和法统序列,比如五德始终说,还有根据汉人的历史观,重塑本民族的起源史,寻找共同的祖先源流。这些都说明他们从心态上,试图把本民族融入中国文化的系统内。

第三部分是“合为一家”的影响,所谓合为一家,不是少数民族单方面地融入汉族,他们也通过引入佛教之类的新思想资源,为中国文明和历史带来了新的内容,并且影响持续至今。

文稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.少数民族政权选择汉化,首要目的是利用中原地区传统的政治资源,来强化自己的合法性和号召力。

2.少数民族政权实现汉化,主要通过借用中原地区的政治理念和法统序列,重塑本民族的起源史,寻找共同的祖先源流。

3.所谓合为一家,不是少数民族单方面地融入汉族,他们也通过引入佛教之类的新思想资源,为中国文明和历史带来了新的内容,并且影响持续至今。