《吃辣》 王朝解读

《吃辣》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

你喜欢吃辣吗?今天这本书标题就叫《吃辣》,不过别误会,这可不是一本菜谱,看副标题,“辣椒的中国史”。这本书讲的其实是辣椒怎么融入中国的。我们常讲中国文化有兼收并蓄、海纳百川的特点,但中国文化到底如何兼收?辣椒怎么从“老外”变成今天的地方特产,其实就是一个能帮助我们理解中国文化兼容性的绝佳案例。

《吃辣》的作者,美国的历史学家达白安,主要研究中国帝制晚期的文化史,代表作写的是清朝时期的泰山朝圣。一个研究泰山的美国人,是怎么想起来要写《吃辣》的呢?有一次,他在北京的川菜馆子吃辣的时候,灵光一闪,这个美洲老乡,在中国怎么随处可见?于是就有了这本书。

达白安不仅翻阅了很多中国的古代食谱、医书,梳理了辣椒的中国史,他还请教过厨师、中医,并亲自去四川,发现川菜的代表菜是“开水白菜”这种不辣的菜,现在辣椒的辣已经成为四川的代表味道,体验到了辣椒如何被中国接纳,又反过来影响中国文化,成为四川的文化象征。我们开头讲辣椒是个中国文化兼容性的典型案例,说的就是辣椒传入中国以后,被放进中国文化本来就有的框架当中去理解,然后又与这个框架共同生长出新的意义。

值得一说的是,本书的英文原名是“the Chile Pepper”,就是辣椒的英文名,和中国学校教的辣椒英语单词有一点点不同。虽然读法一样,但中国常用的拼法是C-H-I-L-I,最后是I,本书书名前四个字母都一样,最后一个字母则是E,C-H-I-L-E。可能有朋友会发现,这不是南美国家智利的英文名吗?难道是印刷错误?还是辣椒原产智利?诶,都不是,辣椒原产在北美、中美一带,不在南美,两个英语拼法都是对的,作者的拼法更贴近原产地墨西哥的西班牙语拼法。但不管结尾是I还是E,都是音译,原词就是中美阿兹特克人语言中的辣椒。

中文并没有像英语一样音译,把辣椒音译成“七丽”之类的,而是用了两个已有的汉字。“辣”这个字原来说的是辛辣,用来形容花椒、姜、食茱萸之类的本土香料的刺激性味道,不是辣椒素,而椒就是指花椒。现在我们问这个菜辣不辣,主要问的就是辣椒味道。可以这么说,是辣椒定义了辣,而不是辣定义了辣椒。这就是中国文化巧妙本土化外来事物的一个体现。

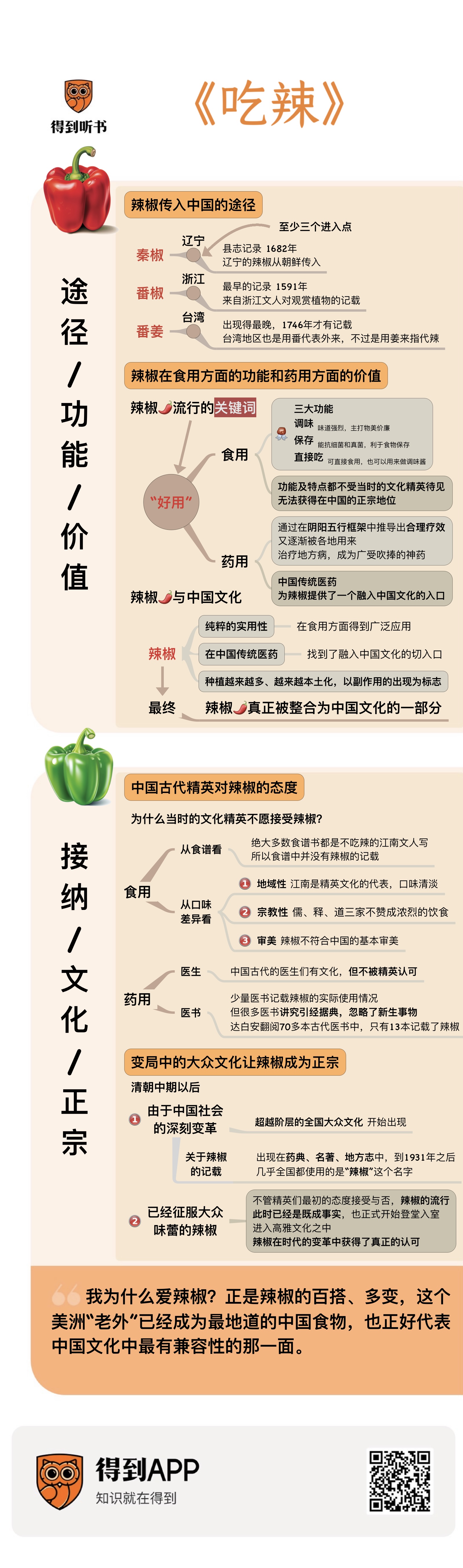

我把本书分成了两个部分,先从传入途径引入,讲解最初辣椒被当作一种食用的植物被底层所广泛接纳,被逐步纳入我们的阴阳五行观念之中,逐渐从替代品变成一种本地土产,然后再讲辣椒为什么不被精英接受,后来又为什么逐步被接纳,比如为什么一开始虽然使用广泛却很少在文人的诗画中见到,后来为什么又成了四川、湖南的“正宗”。

首先,我们还是得搞清楚,辣椒这个东西是怎么跨越太平洋到中国来的。听书之前有一本《魔鬼的晚餐》,讲的也是辣椒,裴鹏程老师在解读时还简要地介绍过辣椒的传播过程,这本《吃辣》补充了更多细节。

说起来,辣椒虽然也是原产于太平洋另一边的植物,但不像土豆、番茄之类的美洲农作物,辣椒并没有在当时成为一种流行的跨洋贸易商品,亚洲没有任何辣椒的贸易记录。为什么呢?有个原因是辣椒适应性实在是太强了,整个温带都能茁壮生长,甚至很多欧洲远洋航行的船上都会栽点辣椒在厨房里,方便船员下饭。既然没有专门贸易,辣椒又是怎么在16世纪传入亚洲的呢?有些历史学家认为,很可能就是葡萄牙或者西班牙商船的厨房里,残羹剩饭里留了点还能发芽的辣椒籽,随便一倒,不经意之间就让辣椒在亚洲落地生根了。

那辣椒是怎么来到中国的?达白安通过查阅中国各地的文献和地方志,发现中国很可能反复引进过辣椒,而且还有至少三个进入点,分别对应三种辣椒的早期称呼,叫番椒的浙江、叫秦椒的辽宁,还有叫番姜的台湾地区。之所以说是这三个,首先是看当地首次记录辣椒的时间要比周边省份都更早,还要看有没有一个独特的新名字,如果有,就能证明此前没有从中国别的地方传入过。当然,辣椒还有很多别名,比如内陆地区普遍叫“海椒”,不过出现得比那些早期名字更晚,属于后期演变,不能作为进入点证据。同时,地方志不能反映当地最早种植辣椒的时间,恰恰相反,肯定是辣椒已经流行到一定规模,才能进入到地方志当中。如果要判断最早进入时间,根据地方志再往前推一段时间更合理一些。

我们从浙江开始,因为辣椒在中国公认最早的记录,就是1591年的浙江,不过不是来源于地方志。当时有一位浙江文人在自己的书中,写观赏植物的时候记载了一种叫番椒的植物,说它“子俨秃笔头,味辣,色红,甚可观”,就是说果实很红,像秃毛笔头,味道辣,非常好看,重点是在好看,而不是能吃。番椒这个名字,番是说外国人带来的,椒说明了味道和花椒的辛辣味类似,即便如此,番椒还是作为一种观赏植物被记录下来的。为什么呢?我们都知道,浙江菜口味偏清淡,吃不了一点辣,还不如摆在家里当个摆设看。番椒的称呼也在中国南北都广泛流传,大约要到19世纪中后期才逐渐被辣椒所取代。

我们再看看辽宁,他们记载辣椒的时间晚得多,要到1682年才有县志记录,名字叫秦椒。这就很神秘了,因为秦椒这个称呼在当时中国其他地方更多用来指陕西出产的花椒,甚至直接用来指代花椒,而陕西自己的地方志也要到1694年才记载辣椒,而且用的名称是番椒。而到了辽宁地方志中,秦椒这个名字就单独给辣椒使用了,花椒就叫花椒。之所以抛弃“番椒”这个名字,是因为辽宁的辣椒很可能既不是浙江经过华北地区传入,也没有和外国人直接贸易,而是从朝鲜传入的。怎么是朝鲜呢?早在1614年,朝鲜的一本百科全书中写到一种荷兰来的“南蛮椒”,朝鲜处处种植。达白安推测,很可能是辽宁农民很早就从朝鲜农民那里逐步引入和推广辣椒,因为在1684年辽宁的《盛京通志》里,就提到秦椒在当地有几十种,说明已经有一段育种时间。当时朝鲜也被认为是中国文化圈的一部分,朝鲜反正不是番,干脆按照味道,用个花椒的异名,这也是民间取名的一种习惯。正是因为中国各地普遍存在着“同名异物”“同物异名”的现象,很多古代医生自己也拿不准药方原料是哪种,所以李时珍才决心写出《本草纲目》,给各种植物确定出“正名”,不过不巧的是,《本草纲目》里没有辣椒,所以辣椒的异名现象要持续更久。秦椒不仅在辽宁流行,近在东北地区都普遍使用,远到甘肃、云南,都曾经用秦椒指辣椒。

回到辣椒传入路径的梳理上,来看第三个进入点,也就是台湾地区,叫“番姜”。台湾地区也是用番代表外来,不过是用姜来指代辣。台湾饮食受福建闽南地区影响比较大,多用姜调辣味而不是用花椒,所以番姜直接反映了当时台湾地区的人们已经用辣椒取代姜的调味作用。番姜这个名称出现得最晚,1746年才有记载,而且影响最小,只在台湾地区和闽南地区出现,但它的存在最持久,直到现代,台湾闽南语还在用“番姜”称呼辣椒,而其他地方早已通用“辣椒”。

好,了解了这三个进入点,我们再看看辣椒最初是怎么流行开的。其实辣椒流行的关键主要靠两个字,“好用”。这个好用可以分成食用和药用两个方面。

我们先讲现在最常见的食用。注意啊,食用不只是说能吃,辣椒在食用方面,其实也有三大功能:调味、保存、直接吃。

我们先从最直接的功能开始,也就是调味。和酸、甜、苦、咸其他四种味道相比,辣味在口腔中没有具体的受体,就是一种刺激口腔的感觉,所以即便葱和花椒的味道大相径庭,也都是辣味。在辣椒出现以前,最常见的辣味香料就是葱、姜、蒜、花椒,贵一些的还有食茱萸、胡椒等等,味道也浓烈一点。食茱萸你可能没听说过,但它曾经和花椒、姜并列为三香。辣椒不但抢走了食茱萸的调味功能,还抢走了食茱萸的俗名“辣子”。

这种夺名的现象不仅仅发生在食茱萸身上,比如刚才说秦椒原来是花椒,椒这个字本来也特指花椒。受害者还有也同为外国货的胡椒,湖北、湖南等地曾经有“大胡椒”“赛胡椒”的名称。可见,辣椒进入中国后,首先取代的就是那种比较贵的辣味香料,特别是很难买到进口胡椒的内陆地区,估计当时辣椒肯定给劳动人民省了不少钱。而且辣椒饱含的辣椒素的味道也确实更强,带来强烈刺激的同时还会刺激大脑产生内啡肽,能让你感到“爽”。简单来说,比辣椒便宜的没它味道强烈,比它贵的,还是没它强烈,主打物美价廉。1621年有一本《食物本草》,说番椒“出蜀中,今处处有之”。也就是说,在中国文化精英初次介绍辣椒的30年后,辣椒已经成为一种常见的食品原料,甚至多到人们认为它的原产地是自古就喜欢辛辣味的四川。

之前提到过,作为一种香料植物,辣椒不在贵,而在“贱”。这个贱不是说品格低贱,而是适应力强,几乎全国遍地都能长。刚刚说辣椒最早的进入点并不欣赏辣椒的味道,1686年的《杭州府志》甚至直接说辣椒不能吃。当时江南的清淡口味也代表了全国的文化精英阶层,不过关于辣椒的阶层性,我们放到后面再展开。总之,辣椒用“农村包围城市”击败了其他香料,迅速地在全国流行开来,几乎垄断了“辣”的定义。现在我们说一个人能吃辣,肯定没几个人会觉得是说能吃很多蒜。

这还不够,辣椒不仅代替了辣味,也代替了咸味。在缺盐的广大中国内陆腹地,有了辣椒,就不怕菜不够下饭了。早在1690年,贵州巡抚田雯就写到贵州缺盐,当地人用辣味代替咸味,欺骗自己的舌头,他不屑地说这种辣不是正宗口味。贵州之所以用辣椒代替食盐,也是因为便宜。在中国古代,食盐长期采用专卖制度,生产、运输、销售都需要政府许可,特别是在偏远又不产盐的内陆山区,盐价更贵。田雯之所以那么看不起辣味,还有一种可能,辣椒是食盐的竞品,威胁到了当时政府从食盐许可和盐税中获得的不菲收入。

说完调味,我们再说说辣椒的保存作用。你可能有听过一个说法,说味道比较重的香料以前是用来掩盖食物变质的味道的,特别是肉类。这个说法流传很广,但是有点问题。实际上,肉类变质很快,味道变化非常明显,一旦变质,腐臭味基本就无法掩盖。有些喜欢做菜的朋友,可能跟我一样有过翻车的经验,明明加入了很多香料腌制,结果保存不当,成品还是发臭。实际上,古代香料除了调味,还是为了保鲜,古代常用的腌制、风干等等,实际操作中都要用上大量食盐和香料。而辣椒不但能抵抗多种微生物,而且风味浓烈,更别提辣椒还有不少维生素,当然,最重要的是容易获得。现代的科学研究已经证明,辣椒不仅能抗细菌,辣椒素还是一种强力的抗真菌成分,这也让辣椒被很多地方当成药。这个问题,我们在药用部分再展开。

最后一个食用功能也是最直接的,就是直接吃。你可能觉得直接生吃辣椒,只有辣不怕的狠人才会这么干,但在古代地方志中,有八成以上都把辣椒归类为蔬菜。最早的吃辣狠人是广西柳州,1764年的县志中就记载辣椒可以生食。最有意思的是1848年有一本《植物名实图考》,作者在很多地方都做过官,见多识广,他说辣椒在很多地方都被当成蔬菜来种,然后说“贫者茹生菜”,意思是穷人当成蔬菜直接生吃,精英们吃的是辣椒酱,只用来调味,仿佛越不能吃辣身份越高。

好,我们可以总结出来,辣椒之所以在食用方面广泛应用,主要是因为具备非常纯粹的实用性,第一是辣味强烈;第二是适应性强,很容易获得,两种特点都不受当时的文化精英待见。如果一直如此,也只不过是个替代品,无法获得在中国的正宗地位。

辣椒逐渐被纳入中国文化,有一个极其关键的切入点,那就是传统医学。我们都知道,中国人说“药食同源”,举个例子,有一本医书有个药方,把辣椒切细,和酱及猪油炒成菜,其实也可以说是一种菜谱了。在传统观念中,食物和药物之间没有严格的区别,都有对应“味”的五行和对应“性”的阴阳系统,也就是俗称的温凉,只不过传统医学的体系更加理论化。通过阴阳五行的解释,辣椒就能在实用性的基础上被整合为中国文化的一部分了。

我们先从阴阳五行,来熟悉一下传统文化的分类观念。五行可不仅仅是金、木、水、火、土,还有五色、五气等等,对应到人体上,还有五脏、五官等等。这么多的分类,相互之间都有绑定的对应关系。而阴阳,则主要是说性是凉还是温,有“温、热、寒、凉”四性的说法。人体内要阴阳调和,否则容易生病,这个概念相比五行更加常见一些。

具体而言,五色中的辛味五行属金,对应五气中的“燥”气,相应的身体器官是肺、大肠、鼻、皮毛,而各个辣味食物的具体药性各有不同。1621年的《食物本草》是最早记载辣椒的医书,认为辣椒药性属温,还有其他医书或者地方志,也提到辣椒药性属于温、热、大热。根据辣和肺的对应关系,有些古代医书把辣味药物用于祛痰、止咳。而辣椒比其他药材更辣,《植物名实图考》虽然说辣椒是穷人吃的,但也说姜、桂皮之类的只能治小病,想要治疗顽疾,需要森林大火级别的辣来疏通,得用辣椒这种猛药。可见,辣椒凭借味道,不光能打赢香料竞争,也打赢了当时的药品竞争。

古代医书基于温凉的认知,认为辣椒的用处更多,比如最直观的就是去寒气,有些古代医书建议用辣椒皮来治疗冻疮。最流行的看法是可以除湿气,这种认识在湿热的西南地区更有吸引力。一些古代医书根据辛味对应大肠和温性,认为辣椒能治疗腹泻。甚至还有记载辣椒可以治疗痔疮,广西的《柳州府志》建议每天吃三钱辣椒酱。这些早期的辣椒药用认识,即便不尽准确,但反映出当时人们在不断尝试,怎么样能用传统阴阳五行理论把辣椒整合进既有框架之中。

在接触更多以后,辣椒从阴阳五行框架中推导不出来的其他效果也逐步被发现,成为积累。比如刺激唾液、激发食欲,也就是我们常说的开胃,正适合夏天闷热、食欲不振的时候下饭,特别是对饮食种类不那么丰富的农村和内陆地区来说,更好了。还比如闽南地区虽然不吃辣,但认为辣椒是药,泉州方志记载辣椒“能治鱼毒”,现代医学也有研究,发现海鲜中的常见细菌可以被辣椒素杀死,也就是说辣椒还真能治疗吃海鲜导致的肠胃不适。

慢慢地,辣椒用得越来越多,人们也有了更多经验,疗法也在不断迭代,自然会发现辣椒还有点不良后果。到1771年,也就是辣椒引进180年以后,医书第一次警告辣椒不是神药,不要多吃,不然牙会痛,嘴唇也肿。1803年成书的《本草纲目拾遗》明确说明治痔疮不能多吃辣椒。这种负面描写,反而证明了辣椒褪去了光环,有优点,也有缺点,经过长达一百多年的时间,辣椒终于成为一种人们熟悉的、普通的东西。别小看这个普通,正是普通,才能被当作是地道、正宗的东西。

我们可以总结说,中国传统医药为辣椒提供了一个融入中国文化的入口,为了食用而普遍种植的辣椒,先通过在阴阳五行框架中推导出合理疗效,又逐渐被各地用来治疗地方病,成为广受吹捧的神药。而随着辣椒越来越多、越来越本土化,以副作用的出现为标志,辣椒真正被整合为中国文化的一部分。

好,我们来看看当时的中国精英对辣椒的态度是怎么变化的。

纵然辣椒再怎么实用、流传广泛,想要真正正统化,获得文化象征的地位,还是得过文化精英这一关。达白安在自己的研究中,发现二十世纪之前只有一首写辣椒的诗,也只有一幅木版画算是质量比较好的辣椒绘画,但是木版画在古代是不太算艺术的,更别提在食谱、药典、方志中对辣椒的描写也比较有限。又比如刚才说到的医药,其实很多药典都拒绝接受这种以前没有记载过的药品,特别是《本草纲目》中没有,包括食谱也是到1791年才第一次记载辣椒,也就是说,要等到清朝中后期,辣椒才逐渐被精英们接受,辣椒的地位才能再上一个台阶,成为本土正宗。毕竟在古代中国的文化当中,万般皆下品,惟有读书高,那些古代读书人所擅长的诗歌、绘画、文章才是当时公认的“有文化”的表现。

为什么呢?我们在这部分还是分成食用和药用,看看当时的文化精英们到底为什么不愿意接受。

食用方面我们提过,似乎古代文化精英不太喜欢辣的口味。一方面尽管1621年就有记载能吃,1617年一本写花的书里却说它太辣了,不能入口。这本书也和最早的辣椒文献一样,认为辣椒果实像毛笔尖,还起了个名字叫“地珊瑚”,长在地上的珊瑚。不过,作者说辣椒是藤本植物,很可能没有亲眼见过,而只是道听途说这个东西辣,就判断不能吃。其实仔细一想,珊瑚、毛笔,都是文人雅士熟悉的东西,而老百姓种辣椒,起不了那么文雅的名字。一百多年后的江西也反映了类似的矛盾,1756年的一本方志里管辣椒叫“椒茄”,说当地“土人”,也就是本地普通人,管圆的叫鸡心椒,尖的叫羊角椒,这就是农民用自己常见的东西起的土名。最有意思的是,写方志的这个人还补充了两句,说和饭菜一起吃,又出汗又流泪,所以很少人吃。这其实就很矛盾,当地农民明明种了几种辣椒,说明是有一定生产需求的,达白安认为,方志里写的“很少人吃”,反映的恐怕不是实际情况,而是忌讳辣味造成仪表不整,文人自己所做的推测。这种拒绝也反映在食谱的滞后当中,中国古代写食谱的都是文化人,尤其是辣椒引进之后的明末到清朝初期,绝大多数食谱书都是不吃辣的江南文人写的。虽然劳动群众早就在吃辣椒,可是直到1790年,也就是乾隆晚期,清朝中期,才第一次有食谱记载辣椒的做法。

达白安总结,造成这种口味差异的原因有三个,第一是地域性。江南是明清的科举重镇,根据一项研究,明清两代一共五万多名进士,其中五分之一来自江南地区,江南文化也就成为精英文化的代表,口味也就淡了下来。第二,是宗教性,儒、释、道三家都不赞成味道太浓烈的饮食。这里把儒家礼仪也一并讨论,主要是把儒家经典中的禁忌和仪式要求和其他宗教相联系。《论语》中就记载,孔子说,祭祀前应该让自己清心寡欲,有一项很重要,就是斋戒,需要戒荤。荤我们现在都觉得说的是肉,但注意看“荤”这个字,就是草字头。根据儒家十三经的《仪礼》,荤说的是葱、韭菜一类的刺激性味道,也就是辛辣味道的植物。所以后来佛教、道教也都继承了类似的禁忌,佛教《楞严经》里有也不能吃的“五辛”,就是大蒜和几种葱,道教也有差不多的“五荤”,也是蒜、韭菜之类的辛味植物。这些味道清的尚且犯戒,可想而知辣椒也不行。第三,是审美。中国审美讲究留白,不能太满,要淡雅,而这辣椒,入口就会充满辣味,也不符合基本的审美,因此,达白安认为,这种审美让古代文人不太会用写诗画画来赞美辣椒。古代精英没有这口饭怎么样才能下咽的问题,才能追求吃的时候也要有审美,对底层来说下饭的味道,对他们来说就有点俗了。

还有,传统医学虽然是融入切口,但当时也有人不接受辣椒入药。虽然我们现在都认为传统医学是中国文化的重要组成部分,但在古代中国,医生定位在中九流,中字形容得很好,上接阴阳五行,下接大众疾苦,古代医生们有文化,但不被当时的精英认可。所以一方面有些医书能够反映辣椒的实际使用情况,又有很多医书讲究引经据典,忽略了新生事物。在达白安翻阅的70多本古代医书中,只有13本记载了辣椒。

之所以会意见分裂,是因为古代医书作者试图把自己正统化,特别强调引用过往的权威著作,比如《本草纲目》。1593年时,李时珍经过30年实地走访,终于出版了《本草纲目》,书中补充并统一了大量药材名称,被后世认为是最权威的药材百科。其他药典作者没有实地走访,也不知道辣椒的引入时间很短,只根据《本草纲目》没有记载辣椒,就不收录辣椒。后来清朝有一个医生叫赵学敏,他通过大量实地走访,收集各地手抄的药书,给《本草纲目》补充条目,于1803年写出《本草纲目拾遗》。赵学敏补上了辣椒,还解释李时珍只是没有写辣椒的功用,其实《本草纲目》里的食茱萸就是辣椒。对,就是前面说的被辣椒抢了功能又抢名字的,连医书条目都被抢了。实际上当时李时珍出书的时间距离浙江第一次描述辣椒没多久,可能是真没见过辣椒。赵学敏帮前人找补,其实《本草纲目》的食茱萸就只是食茱萸。后来《本草纲目》再版时,一般都合并了赵学敏的补充,才让后世的医书在写辣椒时有据可查。

说了那么多阻力,时间推进到清朝中期以后,辣椒已经在中国的土地里生根,精英的文化也是从大众的土地里生长出来的。不管精英们最初的态度接受与否,辣椒的流行此时已经是既成事实,也正式开始登堂入室,进入高雅文化之中。1771年第一次出现在食谱之中,1791年又第一次出现了记载辣椒副作用的药典,还有《红楼梦》中把王熙凤叫作“凤辣子”,说明辣椒已经彻底被接纳,不可阻挡地与中国文化融为一体。以山东地方志为例,1738年到1840年出版的方志中只有12.9%提到辣椒,而1913年到1949年就有52.6%了。同时获得认同的还有“辣椒”这个统一的名字,虽然1598年的《牡丹亭》里就有“辣椒花”这个用法,但1733年的广西才第一次出现在地方志之中,到1931年之后,几乎全国都使用的是“辣椒”这个名字。

这种接受度的转变,不仅是辣椒种植规模扩大的结果,也是中国社会的深刻转变:某种超越阶层差异的、新型的全国大众文化开始出现。这种大众文化主要有三个动力,第一是印刷技术发展,载有辣椒的出版物大量增加,流通更广。第二是清朝中央政府逐渐衰弱,不得不增强地方官员的权力,而这些官员也强化了地方上的认同感,让当地特产获得认可。比如湖南的曾国藩和左宗棠,辣椒作为一种特色鲜明的当地流行食品,成为湖南身份的一大标签。第三,就是新思潮传入,儒家不再独占精英文化的地位,出现了更多的审美倾向,特别是以前被遗忘、被压抑的底层获得了越来越多认可,他们对浓烈、鲜艳的喜好进一步推动了辣椒审美价值的上升。如今,如果你仔细观察那些用来表现中国风光的村落景色,往往会看到门上挂着一串辣椒,既说明了如今辣椒的象征性,也说明了今天能够代表中国文化的不仅仅是琴棋书画,还有柴米油盐。

直到清朝中后期的时代变局后,原本就已经征服大众味蕾的辣椒,终于在时代的变革中获得了中国的文化精英真正的认可。

讲完了这些,辣椒从食品、到药品,逐渐生长进中国文化里,天南海北对辣椒五花八门的称呼也是辣椒流行的证据,这种流行给了辣椒打破阶层藩篱的底气,虽然花了足足两百年。19世纪后,中国人已经不仅仅是在消费辣椒,获得了认可的辣椒与中国文化一同生长,在变局中被赋予了越来越多的意义。达白安是这么说的,“来自不同地域、阶层、性别的中国人都能在辣椒上找到一些引人入胜和激动人心的东西”。

我们最后问一个问题,中国人为什么爱吃辣?答案可以是辣椒能保鲜,辣椒很好吃,辣椒很漂亮,辣椒能代表一种豪情壮志,也可以代表大胆泼辣,“辣妹子生性不怕辣”。这个问题不需要一个统一答案。我为什么爱辣椒?正是辣椒的百搭、多变,这个美洲“老外”已经成为最地道的中国食物,也正好代表了中国文化中最有兼容性的那一面。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

辣椒定义了辣,而不是辣定义了辣椒。

-

正是辣椒的百搭、多变,这个美洲“老外”已经成为最地道的中国食物,也正好代表了中国文化中最有兼容性的那一面。