《双城记》 黄昱宁工作室解读

《双城记》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

查尔斯·狄更斯1812年出生于朴茨茅斯近郊。狄更斯十岁时,父亲因债主所迫入狱,他只好去一家远房亲戚开设的鞋油工厂当学徒,每周工作六天,在阴冷潮湿的地下室里辛勤劳作。这段经历给童年狄更斯留下了极为深刻的印象,直接影响到了日后的文学创作生涯。十八岁时,狄更斯与一位银行家的女儿坠入了爱河,可到头来他的心上人却嫁给了一个生活优渥的商人。过早品尝了人情世故,加上青春期失恋的折磨,使狄更斯在二十出头时已经积累起了相当丰富的写作素材。

1833年,他开始以“博兹”的笔名为报纸写短文,后来这一系列文章结集出版,成了他的第一部作品《博兹特写》。后续的《匹克威克外传》让狄更斯大红大紫,1842年,三十出头的他已经是英国文坛极有名望的作者了,每出版一部著作都风靡大西洋两岸。狄更斯爱好旅游,1846年旅居巴黎时,还受到法国大文豪维克多·雨果的亲切接待。这段经历也使他在写作《双城记》时更加得心应手。终其一生,狄更斯创作了十六部长篇小说,还有许多短篇故事和其他作品。

关于本书

这部以法国大革命为背景的历史小说一经问世就获得了广大读者的喜爱,150多年来,不停地被阅读,被讨论,乃至被误解;同时,作品的写法与透露出的历史观又在文化界引起了诸多争议,直到近年,才真正得到公允的评价。可以说,在查尔斯·狄更斯所有的小说名作中,普通读者和学院派对《双城记》的意见分歧是最大的。

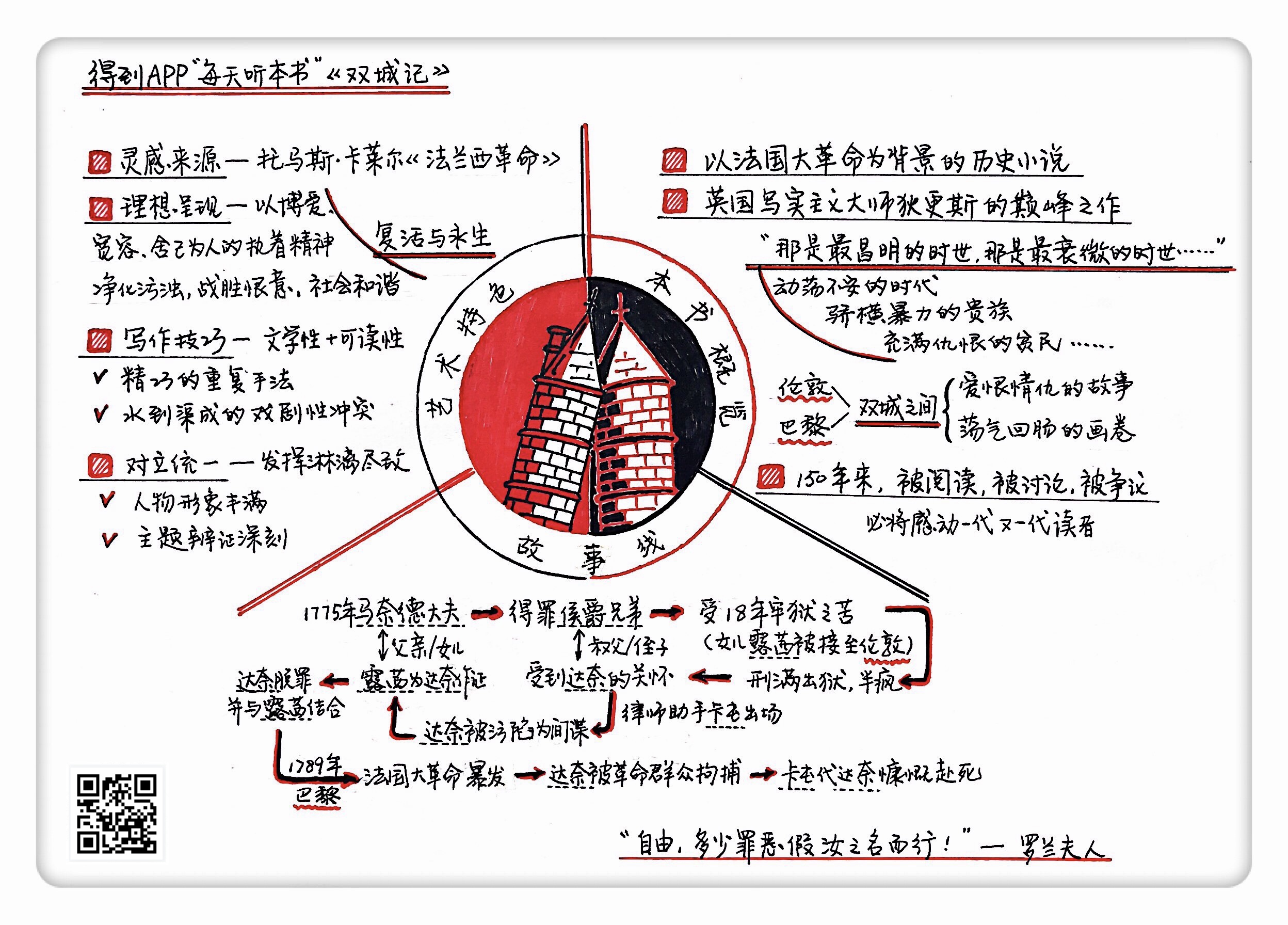

核心内容

《双城记》中的“双城”指的是伦敦与巴黎,准确地说是法国大革命期间在伦敦与巴黎两座城市里发生的一出悲欢离合的故事。狄更斯写作《双城记》的目的,是想捕捉那一特定历史时代的气氛,在有限的篇幅内说明自己的主张:社会中尖锐的阶级对立不可避免会引起冲突,但流血只能制造更多的流血,冤冤相报何时了,要挽救一切只能靠仁爱宽厚的心。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是英国文学不朽的经典《双城记》。

“那是最昌明的时世,那是最衰微的时世;那是睿智开化的岁月,那是混沌蒙昧的岁月;那是信仰笃诚的年代,那是疑云重重的年代;那是阳光灿烂的季节,那是长夜晦暗的季节;那是欣欣向荣的春天,那是死气沉沉的冬天······”要是有人专门写一本书研究英国小说的经典开头,一定不会漏掉狄更斯的《双城记》。

这部以法国大革命为背景的历史小说一经问世就获得了广大读者的喜爱,150多年来,不停地被阅读,被讨论,乃至被误解;同时,作品的写法与透露出的历史观又在文化界引起了诸多争议,直到近年,才真正得到公允的评价。可以说,在查尔斯·狄更斯所有的小说名作中,普通读者和学院派对《双城记》的意见分歧是最大的。有人说,它牢牢抓住了大众的想象力,有人说,它的故事不如《我们共同的朋友》和《远大前程》那样完满、那样考究,有人说,它的结构不够平衡,也有人说,它最可贵的地方就是充盈于全书的那股直白而紧凑的力量。

那么,《双城记》那股引人入胜的魅力从何而来?为什么有人说这是最好的狄更斯,也是最坏的狄更斯?小说中描绘的法国大革命场景是否真实可信?书出版后,作者和作品又迎来了怎样的褒奖与批评?要解答这一连串问题,我们有必要先对作者其人、这部作品的创作背景与故事情节有一个简要的了解。

查尔斯·狄更斯1812年出生于朴茨茅斯近郊,他出生的十九世纪初正是英国从农业社会发展为工业社会的转型时期。他父亲名叫约翰,是海军总务处的小职员,收入一般,要养活一家八个孩子,往往入不敷出,经常举债。查尔斯十岁时,父亲因债主所迫入狱,他只好去一家远房亲戚开设的鞋油工厂当学徒,每周工作六天,在阴冷潮湿的地下室里辛勤劳作。这段经历给童年狄更斯留下了极为深刻的印象,直接影响到了日后的文学创作生涯。

父亲终于出狱后,狄更斯得以继续学业,但好景不长,不久他还是因为学费难以筹措而踏入社会谋生。十八岁时,狄更斯与一位银行家的女儿坠入了爱河,可到头来他的心上人却嫁给了一个生活优渥的商人。过早品尝了人情世故,加上青春期失恋的折磨,使狄更斯在二十出头时已经积累起了相当丰富的写作素材。1833年,他开始以“博兹”的笔名为报纸写短文,后来这一系列文章结集出版,成了他的第一部作品《博兹特写》。后续的《匹克威克外传》让狄更斯大红大紫,1842年,三十出头的他已经是英国文坛极有名望的作家了,每出版一部著作都风靡大西洋两岸。狄更斯爱好旅游,1846年旅居巴黎时,还受到法国大文豪维克多·雨果的亲切接待。这段经历也使他在写作《双城记》时更加得心应手。终其一生,狄更斯创作了十六部长篇小说,还有许多短篇故事和其他作品。

《双城记》中的“双城”指的是伦敦与巴黎,准确地说是法国大革命期间在伦敦与巴黎两座城市里发生的一出悲欢离合的故事。英法之间仅有一道海峡相隔,从中古时代开始,两国就有千丝万缕的联系,在政治、经济、文化等领域交流频繁。狄更斯写作《双城记》的目的,是想捕捉那一特定历史时代的气氛,在有限的篇幅内说明自己的主张:社会中尖锐的阶级对立不可避免会引起冲突,但流血只能制造更多的流血,冤冤相报何时了,要挽救一切只能靠仁爱宽厚的心。狄更斯就像他所处的时代中大部分资产阶级知识分子一样,虽然看到革命的渊源和背后的症结所在,却注定不可能全心全意支持暴力的阶级斗争,而是提倡相对温和的社会改良。

他在《双城记》中不遗余力地描绘底层人民的苦难,辛辣地抨击社会的不公与种种弊端,是要提醒人们应该直面现实,防患于未然,不能听凭社会矛盾不停激化,等到受压迫的人民忍无可忍、奋起反抗的那一天,社会的安定将会遭到彻底的颠覆。

在狄更斯创作的长篇小说中,《双城记》篇幅不算长,故事情节也相对简单。作者并没有多浪费笔墨去交代时代背景和社会现状,对很多场景的描述也是点到为止。不过,这条情节主线的冲突够激烈,起承转合掌握得很有节奏感,因此始终能牢牢拉住读者的注意力。

小说最主要的人物是马奈特大夫,他在革命前和革命后的遭遇构成了小说的主线。马奈特大夫原本是一位法国名医,为人正派,凭借精湛的医术为自己赢得了安身立命的资本,但如果按照法国大革命前的封建等级制度去衡量,他的社会地位与劳苦大众没有本质区别。

一天,他外出散步时,被埃弗瑞蒙德侯爵兄弟强迫出诊,给两个病人看病。到了侯爵府邸,他看到一个身受重伤的少年和一个奄奄一息的农妇。原来是侯爵兄弟糟蹋了这位美丽的妇人,还杀死了农妇的丈夫和父亲。农妇的弟弟决心要给姐姐报仇,但由于侯爵府内人多势众,他反而被打成重伤。如果做个类比,有一点像《红楼梦》开头,恶霸薛蟠对待英莲的做派。这对贵族兄弟欺凌百姓、草菅人命的行为令马奈特医生怒从心头起。作为目击者,他拒绝了侯爵兄弟的贿赂,想出头为底层大众打抱不平。结果可想而知,贵族兄弟手眼通天,他们反而把马奈特投入巴士底狱,让他足足受了十八年牢狱之苦。

入狱两年后,马奈特的妻子去世,年幼的女儿被好友接到伦敦,由善良的女仆抚养长大。在小说中,马奈特医生初次登场的时间是1775年,此时他终于被刑满释放,出狱后借住在他旧日的仆人德发日先生经营的酒店中。马奈特的女儿露茜·马奈特此时已长大成人,她奔赴巴黎把刑满释放的老父亲接到了伦敦来。虽然终于出了狱,但在暗无天日的地方被关押了多年的马奈特已如同一个活死人,脸色极差,半疯半傻,甚至连自己的名字也记不起来,别人跟他说话时他时常报以沉默,低头机械地做着鞋子,几乎丧失了人类的基本情感。回家路上,他们遇到了一个叫查尔斯·达奈的人,并且受到了他无微不至的关怀。这时候,“无巧不成书”的黄金定律开始发挥作用。读者渐渐发现,原来达奈不是普通的路人甲,他的两个叔父就是我们之前提到的那对恶霸,埃弗瑞蒙德侯爵兄弟。

达奈虽然出身贵族阶级,却深受十八世纪法国启蒙思想的影响,不愿继续与自己所属的阶级同流合污,他此行是要去伦敦当一名教师。问题是,此时的英法两地都好像被架在了火药桶上,普通人的生活被无辜卷入各种“革命”的漩涡。达奈被两名英国间谍诬陷为法国间谍,要被处死。露茜出庭作证表明他是无辜的。凑巧的是,达奈的律师有个助手名叫西德尼·卡屯,容貌与达奈极为相似,律师就利用这一点,辩称告发者完全有可能认错了人。

在这里我们得补充一句,狄更斯对于法律事务非常熟悉,自己也打过旷日持久的版权官司,他的很多小说里都有非常详尽的法庭辩论场面,很多重要人物都有法律界背景。可以说,某种程度上,狄更斯也是律政小说的先驱。回到故事中,这场庭辩不仅成功地挽救了达奈,还将一个重要人物推入我们的视野。我们要记住卡屯这个名字,后面还有他大放光彩的机会。

在与父女俩的交往中,达奈爱上了露茜。即使在知道达奈是仇人的侄子以后,马奈特医生仍然不计前嫌,同意了他俩的婚事。马奈特父女虽然已在伦敦安顿下来,医生也慢慢恢复了记忆,但他在监狱中蹉跎掉的人生挥之不去,经常出现在他的梦境中。视线转到法国,此时达奈的叔叔埃弗瑞蒙德侯爵还在为所欲为,他的马车在路上横冲直撞,轧死了一个农民的孩子,孩子的父亲暴怒之下拔出刀来,取了他的性命,侯爵的结局可谓罪有应得。不过,他的死不是终结而是开始。

贵族与平民间的矛盾不断激化,马奈特大夫昔日仆人德发日夫妇的酒店就成了革命群众的联络点。一场革命已暗潮涌动,可谓“山雨欲来风满楼”。德发日太太一家都死于侯爵之手,所以痛恨埃弗瑞蒙德家族到了几乎偏执的程度,恨不得也让他们遭受灭门的痛苦。读到这里,聪明的读者已经可以预见,达奈的命运要出现危机了。

与此同时,爱情的暗流保持着和革命的浪潮同样汹涌的节奏。和达奈一样,卡屯也爱上了美丽的露茜,但在得知露茜选择了达奈后,卡屯无私地放弃了追求,为成全真爱牺牲了自己。时间很快来到1789年,这个在欧洲历史上永远被人们铭记的年份。法国大革命爆发了。万千群众占领了巴士底狱,把贵族从金碧辉煌的深宅大院里押到了断头台上。

在激烈的革命风潮中,达奈为了回国援救一个年老体衰的仆人,被革命群众拘捕。马奈特医生讲出自己的不幸经历和达奈对自己的细心照顾,感化了众人,达奈一度转危为安。可德发日太太利用马奈特藏在监狱中的控诉记录,告发了达奈,宣布达奈是恶贯满盈的埃弗瑞蒙德家族的最后一个人,一心想置他于死地。这样一来,马奈特医生也无法再为女婿辩护。就在千钧一发之际,跟达奈一样深深爱着露茜的西德尼·卡屯站了出来,他利用自己与达奈相似的身形与容貌,买通关节代达奈受死,上演了一出“狸猫换太子”的好戏,挫败了德发日太太歇斯底里的复仇计划,让马奈特一家老小逃离了巴黎。而他自己则代替达奈慷慨从容地走上了断头台。

狄更斯通过《双城记》传达出的人道主义立场,在卡屯这一人物身上得到了最大化的体现。乍看之下,卡屯称不上是什么大英雄、大豪杰,现实生活中,他虽受过良好的教育,却邋遢、酗酒,不修边幅。但就是这样一个落魄的知识分子,却在紧要关头一下子成了行侠仗义的勇士,为了解救达奈,成全真爱,不惜牺牲自己宝贵的生命。这是卡屯内心深处住着的那个纯洁灵魂的最高理想,也是狄更斯的最高理想,更是狄更斯所代表的改良派读书人的最高理想:以博爱、宽容、舍己为人的执着精神净化污浊,战胜恨意,最终达成整个社会的和谐。

是的,《双城记》拥有一个黑暗而压迫人心的开场,一个圆满而充满传奇色彩的结局,一个如天使般善良,善良到有些不真实的女主角,一对草菅人命的贵族恶霸,一个凶恶胜似魔鬼的女反派,但仅凭这些,并不能解释这部作品在读者心目中经久不衰的魔力。为何千万读者,哪怕对狄更斯并不熟悉,读起《双城记》来都会欲罢不能?这是因为这部小说的写法非常巧妙:狄更斯将枝蔓众多的重大历史事件浓缩进了一个家庭的变迁。这样一来,读者在理解、体会法国大革命造成的影响时,面对的便不再是一系列抽象或者空洞的表述,而是借助狄更斯的生花妙笔,真真切切地看到一场席卷一切的公共事件野蛮地侵犯着私人的家庭生活。

狄更斯清醒地认识到,革命是必然会发生的,这场巨变深深植根于长期的社会不公带来的阶级怨怒,是无数个小冲突积累到最后的全面爆发。狄更斯也以同样清醒的态度认识到,任何激烈的社会变革都是泥沙俱下的,每个无辜卷入的生命都有同等重要的生存价值。所谓最好的时代和最坏的时代,也是出于狄更斯对社会的辩证的认识。在他看来,超越一切派别和立场的,是人道和人性的光辉。身为社会历史忠实记录者的狄更斯,和另一位伟大的小说家托尔斯泰一样,相信公共历史不过是私人历史的另一面。读者通过马奈特父女,通过德发日夫妇,通过贵族埃弗瑞蒙德兄弟,通过达奈和卡屯,对革命本身也会有清晰而全面的认识。

那么,身为一个英国人,狄更斯是怎样产生写作一部有关法国大革命的小说的想法的呢?在写作过程中,他又利用了什么材料,借鉴了什么作品?有没有哪位高手暗中指点他呢?这部小说又有哪些特别之处?让我们听下去,谜底会一一揭晓。

《双城记》出版于1859年,属于狄更斯中晚期的作品。尽管他在序言里说,写作这样一部作品的念头源于1857年与亲朋好友一起出演的一部名为《冰渊》的剧作,但多数人还是认为托马斯·卡莱尔的《法兰西革命》一书才是《双城记》最为直接的灵感来源。那这位卡莱尔又是何许人也?《法兰西革命》又是怎样一部作品呢?在这里有必要做一点简单的介绍。

托马斯·卡莱尔是英国历史上名声赫赫的思想家、历史学家、文学家、社会活动家与政治改革家,凭借其深邃的思想、磅礴的文笔和雄辩的口才,在十九世纪中后期享有盛誉。《法兰西革命》是他最有名的作品,可以说代表了当时英国学界研究法国革命的最高水准。在1840年的一次演讲会上,冉冉升起的文坛新星狄更斯初识卡莱尔,被对方滔滔不绝的谈吐所感染,《法兰西革命》从此成为了他随身携带的读物。听说狄更斯有意创作一部有关法国革命的小说之后,卡莱尔慷慨地从书斋里挑选了两车书供他参考。所以我们在阅读《双城记》的时候,卡莱尔和《法兰西革命》实在是不可忽略的作家和作品。

狄更斯不光在相当程度上借鉴了卡莱尔《法国大革命》中的历史观,在遣词造句上也向这位老师辈的大文豪看齐。在狄更斯笔下,这场规模空前的大革命常常被比喻成地震和洪水——类似的表述也是卡莱尔喜欢使用的。马奈特父女和埃弗瑞蒙德家族互相交织、互相伤害的历史贯穿了《双城记》,而穿插其间的则是一幅幅如油画般生动的“原景重现”,这些描写一边记录着那些伟大的时刻,一边为读者营造出或神秘、或爆裂、或静谧的氛围。比如书中曾这样写道,“在这样烈火燎原、波涛汹涌当中挨过了骚乱不安的三年。怒海狂波震撼着牢固的大地,永不退潮,永远上涨,越涨越高,岸边的目击者不禁惊惧交集”。

十八世纪末法国发生的资产阶级革命规模空前,造成的影响绝不仅限于法兰西本土,可以说造成了一场席卷欧洲乃至世界的风暴。表面上看,在这场波澜壮阔的革命运动中,群众采用暴力手段将矛头直指国王,贵族和宗教的特权不断受到自由主义政治组织和抗议游行的民众冲击,“天赋人权”“三权分立”等进步思想逐渐取代旧的观念,统治法国多年的波旁王朝在短短三年内土崩瓦解。但事实上,法国大革命又是一个复杂的历史现象,其间充满矛盾与纠葛,代表不同利益的集团你方唱罢我登场,热闹非凡。正如剑桥大学历史系教授阿克顿勋爵说的那样,法国大革命“不是一颗自无人知晓之处飞来的流星,而是各种历史力量汇集的产物”。

不管是在滚滚潮流里梦想着建立新秩序的革命派,还是日薄西山、醉生梦死的贵族阶级,都有丑陋的一面,也都会在某些关头闪烁人性的光辉。对这样一段历史,卡莱尔在《法兰西革命》中没有做过度简单化的处理,而是结合当时的具体历史语境,加上适度的想象,勾勒出了一幅幅鲜活的人物剪影。作为卡莱尔的信徒,狄更斯在《双城记》中自然也没有用脸谱化的假大空人偶来代替有血有肉的人物。

狄更斯有两个典型的写作技巧,这两个技巧在《双城记》中得到了充分的发挥,整部小说因此增加了可读性和感染力。第一个技巧是精巧的重复手法,重复婉转的句子犹如咒语般回荡在恰如其分的地方,读者不仅不觉得冗长繁琐,反而越读越有味道。第二个技巧是创造水到渠成的戏剧性冲突。不过,狄更斯笔下的戏剧性冲突绝不是庸俗肥皂剧里的那种。通过下面这个例子,我们不难看出狄更斯确实是这方面的大师。《双城记》开篇不久,“酒铺”一章中,一个装酒的大木桶被不小心碰碎了,酒液洒了一地,附近的男男女女竟饥渴地当场跪在地上喝起来。联系到革命风暴来临后的大屠杀,不得不说这一场景预兆的正是后文中血流成河的杀戮,带有无可挽回的宿命意味。

除了这两个写作技巧外,《双城记》还有另外一个特色:对既对立又统一主题淋漓尽致的表现,什么是这部作品既对立又统一的主题呢?简单说,一方面是身体受到拘禁时内心的自由,另一方面是表面的无拘无束掩盖下的奴役。在这部小说里,一切矛盾的源头其实就是人的记忆。比如卡屯一度将自己困在一片道德的墓地里,如行尸走肉般生活着,只有当他决定舍己救人、迎接死亡时,他才有资格真正期待永生。这一辩证逻辑关系存在于小说的很多地方,比如德发日太太与露茜·马奈特,明眼人一下子就能看出她俩是最直接的对立人物,一方代表纯洁无暇,另一方代表丑恶暴虐。这些互相交织、互相抵触、互相重叠的形象都被编织进了这部小说中,却又秩序井然,并不各自为政,从不会影响叙事的流畅,简直像一支配合娴熟的交响乐队。

同狄更斯许多其他小说一样,《双城记》最初也是在刊物上连载的。1859年4月,狄更斯主编的文学周刊《一年四季》创刊,这也是《双城记》连载的开端。小说正式出版时,狄更斯四十七岁,人生刚好来到了一个转折点。一年前,他和结发妻子分手,因为与一位名叫埃伦·特纳的女演员的绯闻,狄更斯遭到了外界的议论,其中不乏言辞恶毒的攻击。大为恼火的狄更斯终于公开发表了“官方声明”,拒不承认与这位女演员有任何不正当关系。可事实上他说了谎,引起了一场不小的风波。

人生际遇的转折与作品风格的变化几乎保持同步,狄更斯在生活中的激烈情绪似乎在小说里也有了或多或少的反映。在《双城记》中,狄更斯关注的不再是金融资本家、小公务员、政客和律师,而是将想象力的触角伸向了十八世纪后半叶震荡全欧的革命风暴。不管在初现雏形的连载阶段还是单行本问世后,《双城记》从不缺少读者。但值得玩味的是,评论界对这部作品的意见却争议很大,有的人对它赞不绝口,有的人却指责它“不够幽默”——对于狄更斯这样以幽默的文风著称于世的作者来说,这样的评价本身就有点“幽默”。把这些观点中具有代表性的整理出来,一来非常有趣,二来也能帮助我们更好地理解这部小说。

对《双城记》最早的批评或许是1859年12月11日发表在《观察家》上的匿名评论。文章说狄更斯以为能凭借这部小说让大众更好地认识法国大革命,但这不过是他的一厢情愿而已,因为他的创作素材来自《法兰西革命》一书,而不幸的是,卡莱尔的记述并不像人们以为的那样可靠。这个评价听起来是不是有点儿尖锐?不过听完下面这段评语之后,你肯定会觉得这个评价根本不算什么。对《双城记》攻击最为不遗余力的作者是詹姆斯·菲茨詹姆斯·斯蒂芬——他是意识流写作的代表作家弗吉尼亚·伍尔夫的伯父。

说回正题,斯蒂芬在文章里评论道,狄更斯简直把英国人和法国人的祖先丑化成了野蛮人,又残忍又偏执,既不讲正义也不讲道德,他笔下的英国形象根本与真正的历史不相符合,虽然当时的英国确实毛病很多,但绝不是狄更斯描绘的样子。斯蒂芬在抨击《双城记》时语言极为刻薄,他把狄更斯同另一位英国小说名家沃尔特·司各特放在一起比较,说司各特的作品虽然是“冷掉的汤,半生不熟的羊肉,咬不动的鸡肉”,但好歹还能吃;狄更斯的小说则是炖猫肉,令人根本难以下咽。在他看来,埃弗瑞蒙德侯爵的所作所为显然过于夸张,法国贵族就算再昏庸再腐朽,也不可能那样无所顾忌地迫害别人。

梳理完反对派的观点,我们再来聊一聊肯定狄更斯这部作品的评论。狄更斯的好友约翰·福斯特在狄更斯去世后不久出版的《狄更斯传》中写了这样一段话:查尔斯·狄更斯最擅长塑造人物,不管在哪个小说人物的性格中,都能看出他无与伦比的叙事才能。而在表现某些人的家庭生活被一场惊天动地的社会公共事件所影响时,他体现出的水准更可以说是前无古人。

G·K·切斯特顿是英国大文豪,写起文章来洋洋洒洒。他给《双城记》写过一篇导读,格外有意思,值得在这里专门提一提。他比较了狄更斯和卡莱尔,说虽然卡莱尔读过许许多多关于法国大革命的书籍,狄更斯只读过卡莱尔那本书,但狄更斯却比卡莱尔更正确,他笔下的大革命百态或许更真实。这听起来似乎有点矛盾,但切斯特顿有自己的论据。他认为,卡莱尔的脑袋里装了太多东西,反而看不清法国大革命的前因后果了。狄更斯呢,他是个彻头彻尾的伦敦佬,只知道伦敦是宇宙的中心,不知道巴黎是欧洲的首都,更不知道条条大路通罗马,由他写来反而可能多一点旁观者的别样的角度。

狄更斯在创作这部小说的时候,希望在题材和写法上都做出一些突破。《双城记》出版至今超过一个半世纪,它的思想深度与文学价值已经得到全面的认可。狄更斯确实很好地实现了自己的想法。在小说最后,当那位光芒万丈的真正主角卡屯慷慨赴死之时,基督教葬礼的祷词反反复复在他脑海中响起。

复活与永生——这或许是《双城记》的终极主题。在卡屯的映照下,周围的一切人与事都显得那么平庸,顿时黯然失色了。象征主义、心理分析、现实主义与浪漫主义的结合、严谨的故事结构、简洁凝练却又韵味无穷的语言风格,不管从哪方面考量,狄更斯都无愧于英国文学史上最伟大小说家的盛名,而作为其代表作的《双城记》,也必将继续感动一代又一代读者。

最后我们再来回顾一下这本书里的知识要点。

第一,《双城记》是英国小说巨匠查尔斯·狄更斯的代表作。问世150多年来,赢得了不计其数读者的喜爱,堪称以法国大革命为背景的最伟大的作品之一。

第二,托马斯·卡莱尔的《法兰西革命》一书是《双城记》最为直接的灵感来源。我们在阅读《双城记》的时候,卡莱尔和《法兰西革命》是绝对不可忽略的作家和作品。

第三,十八世纪末法国发生的资产阶级革命规模空前,可以说造成了一场席卷欧洲乃至世界的风暴。事实上,法国大革命是一个复杂的历史现象,其间充满矛盾与纠葛,代表不同利益的集团都有丑陋的一面,也都曾闪烁过人性的光辉。

第四,狄更斯有两个典型的写作技巧:一是精巧的重复手法;二是创造水到渠成的戏剧性冲突。对这两个技巧的娴熟运用让这部小说文学性与可读性俱佳。

第五,《双城记》还有另外一个特色:对既对立又统一主题淋漓尽致的表现。小说这一充满辨证意味的特质,既让人物形象格外丰满,又让小说的主题特别深刻。

第六,评论界对《双城记》的争议一向很大,正反两方面的观点非常有趣,值得玩味,也能帮助我们更好地理解这部小说。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.狄更斯通过《双城记》传达出的人道主义立场,在卡屯这一人物身上得到了最大化的体现。

2.狄更斯通过精妙的写作技巧将枝蔓众多的重大历史事件浓缩进了一个家庭的变迁。

3.托马斯·卡莱尔的《法兰西革命》一书是《双城记》最为直接的灵感来源。

4.《双城记》中充满了既对立又统一的这种辩证意味的特质,既让人物形象格外丰满,又让小说的主题特别深刻。