《历史之源》 暗蓝解读

《历史之源》| 暗蓝解读

关于作者

约翰·阿诺德是近些年炙手可热的当代历史学家,现在在剑桥大学任教,专攻中世纪史。他同时也致力于向公众普及历史常识与观点,激发读者兴趣。《历史之源》便是他在这方面的重要作品。

关于本书

这本《历史之源》则是一部提纲挈领的作品,目的在于向大众读者,普及历史的本质和意义。在作者阿诺德看来,孤立的历史事件,就像是一颗石子投入湖水中形成的波纹,波纹不断散开,又跟其他石子激起的波纹相互作用,从而形成了整体的历史。而历史学家的工作,就是在这看似混乱的旋涡之中,发现某些规律和意义。所以在《历史之源》中,阿诺德主要在用故事讲历史,这些故事像一颗颗石子,投进水里,一层层波纹便不断散开,让现代的我们也能看到历史的脉络。

核心内容

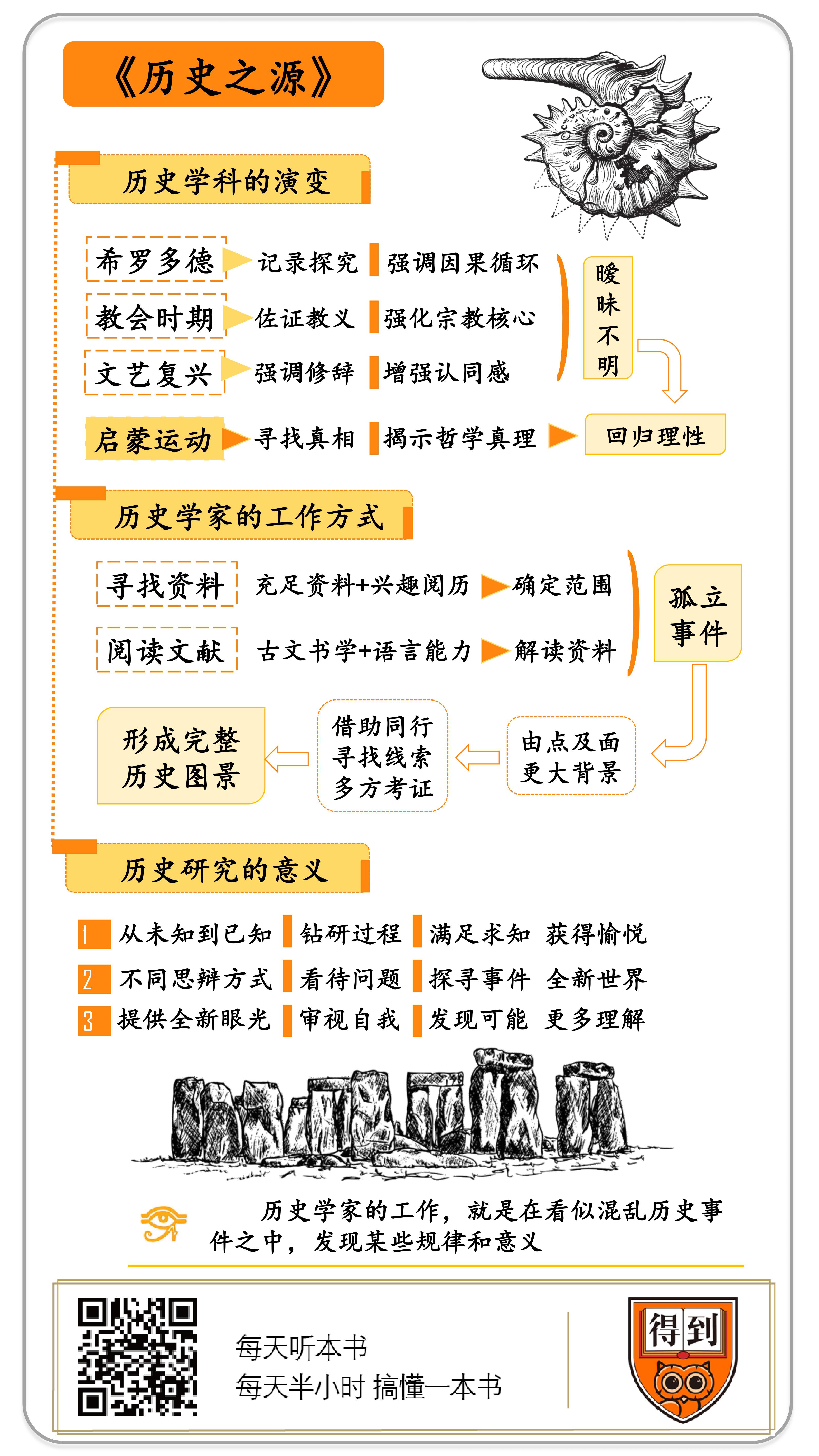

第一,历史可不是一成不变的,古时候人们认为的历史,和我们现在了解的历史可大不一样。

第二,史学家的工作其实跟四处奔走的侦探很像,都是在寻找线索,直到找出真相。

第三,这本书谈到了历史的重要性。有意思是其一,从未知到已知的过程总能满足人们的求知欲望。其二是历史可以教会人们换个思路看世界。最后,历史还能让我们用全新的眼光看待自己,从而发现生活里的更多可能。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是牛津通识读本系列中的《历史之源》。这本书主要探讨了历史这一学科,在过去经历了怎样的发展,我们研究历史究竟有什么重要的意义。

在讲这本书之前,咱们先讲一个故事。说明朝万历年间的时候,有一年初春,天气还很冷,本来不适合出门。可有天中午,大街上却人头攒头。原来是有消息传来,说皇上准备要举行午朝大典,文武百官自然就不敢怠慢,立刻都奔赴皇城。

他们一进皇城就傻了眼,皇城上下一点要开会的迹象都没有。就在大伙议论纷纷的时候,皇上的近侍宦官出来通报大家,说根本没这么个事儿,大伙儿都散了吧!

这个事情到这里,本来就应该结束了,顶多算是一桩“乌龙”。可是万历皇帝却非常生气,他先下令罚掉礼部及相关官员俩月的俸禄,然后还要彻查此事。结果查了半天也没查出个结果,皇上干脆下令全体京官,统统罚俸两个月。这文武百官白跑一趟不说,还莫名其妙地被罚了钱,可算是倒了大霉。

对于这样一出“闹剧”,我们听完也就完事儿了,可是历史学家却观察到了更多东西。史学家黄仁宇正是用这个事件作为引子,开始了他的代表作《万历十五年》的论述。

黄仁宇分析,这个事情你说大它也不大,为什么万历皇帝会如此愤怒呢?这就不得不说到中国古代王朝运行的机理了。全国上下百姓千千万,都听皇帝一个人的,如果大事小情都要皇帝亲自过问,显然不合适。所以就要求大小官员按部就班,上下有序,保证一个垂直的管理体系。而维护这样一个体系,用到的办法就是礼仪。大家不管怎样,都得稳稳当当,一级听一级的。而这回发生的事情,显然是乱了体统,也就难怪皇帝这么生气了。

通过黄仁宇的分析,从这么个小事里,咱们至少就能看出两点关键的内容。首先就是中国古代王朝,它是以礼仪来维持统治体系的,决不可出现不成体统的事情;其次则是万历这一年发生的这个不成体统的事情,就表明了王朝的统治是出了问题的。事情虽小,却很具有代表性,也就难怪《万历十五年》这本打算论述王朝覆灭开端的书,会用这么个事情来开头了。

说了半天《万历十五年》,这些内容跟咱们今天要聊的这本《历史之源》有什么关系呢?

实际上,《历史之源》的作者约翰·阿诺德跟黄仁宇的观点不谋而合。在他看来,孤立的历史事件,就像是一颗石子投入湖水中形成的波纹,波纹不断散开,又跟其他石子激起的波纹相互作用,从而形成了整体的历史。而历史学家的工作,就是在这看似混乱的旋涡之中,发现某些规律和意义。所以在这本书里面,阿诺德也在用故事讲历史。比如他一开始就写了一个发生在14世纪的谋杀案,然后写了17世纪一位英国妇女的救济金的故事,最后写了18世纪法国学徒的杀猫行动等等。这些故事咱们可能不熟,但是通过阿诺德的讲述,这些故事也和《万历十五年》一开头讲的那场闹剧一样,像一颗石子,投进水里,让现代的我们也能看到历史的脉络。那桩谋杀案,实际上反映了天主教会与异教徒之间的博弈;英国妇女的救济金,背后其实关系到英国在17世纪的殖民历程;而就连看似荒唐的杀猫行动,却也反映了18世纪法国民众的真实生活与心理状况。总结来说,虽然这是一本学术著作,但阿诺德着眼于学术普及,所以风格上也十分平易近人。故事很好看,而故事后面的分析同样也易于理解。

那么,约翰·阿诺德是谁呢?你可能不熟悉,他也算是近些年炙手可热的当代历史学家。他现在在剑桥大学任教,专攻中世纪史。这本《历史之源》则是一部提纲挈领的作品,目的在于向大众读者,普及历史的本质和意义。这本书的重点主要有三个,首先讲的是历史这一学科的本质。历史可不是一成不变的,古时候人们认为的历史,和我们现在了解的历史可大不一样。其次他讲到,历史学家都在忙活些什么。他们的工作其实跟四处奔走的侦探很像,都是在寻找线索,直到找出真相。最后,这本书谈到了历史的重要性,有意思是其一,从未知到已知的过程总能满足人们的求知欲望。其二是历史可以教会人们换个思路看世界。最后,历史还能让我们用全新的眼光看待自己,从而发现生活里的更多可能。

我们先来说历史这一学科的演变。从“历史之父”希罗多德开始,西方的历史研究便确定了“记录并探究”这个基本理念。然而,历史的核心意义却随着时代变迁不断演化,从宗教至上,到满足人们自身的认同感。直到现代,才确定为探究真实,并通过真实,来得出更多属于历史本身的意义。

先来看看我们刚才提到的希罗多德的历史研究。希罗多德是生活在公元前5世纪古希腊历史学家,也是西方公认的“历史之父”。他有一部很有名的著作就叫作《历史》,这本书也是西方文学上第一部完整流传下来的散文作品。

希罗多德是怎么写历史的呢?咱们不妨从他的书里找答案。在《历史》一开头,他就讨论了特洛伊战争爆发的原因。传说这个特洛伊战争的爆发,是因为一个叫海伦的美女,她是希腊城邦斯巴达国王的妻子,同时是希腊第一美女,希腊男人都对她倾慕有加。结果有一天海伦被特洛伊国王的儿子给拐走了,于是希腊人怒了,出兵发动了这场特洛伊战争,并且最后攻下特洛伊,解救了海伦。当然,这是希腊人的看法,但希腊人的对手波斯人却不这么看。他们觉得解救海伦只是个借口,而希腊人是为了经济利益,才出兵攻打当时地中海沿岸最富有的特洛伊城。

在《历史》当中,希罗多德并没有因为自己是希腊人,就一味鼓吹对希腊人有利的观点。他先是叙述了波斯人对这个事件的具体说法。波斯人说虽然海伦确实被特洛伊王子拐走了,但实际上希腊人也曾拐走过其他国家的女人,所以他们没理由占据这个道德制高点。在那个年代,女人追随路过的水手前往其他国家是常有的事,而且往往你情我愿,海伦的事情也是如此。所以希腊人的愤怒根本没有理由,换句话说,这只是他们为了非法入侵特洛伊找的借口。

说完了对方的观点,希罗多德接下来就开始说自己的看法。他没有一上来就反驳对方,而是说自己只是如实记录了波斯人的看法,而且也没有判断这些说法是真是假的打算。但他想通过对史实的考证,搞清楚在真实的历史当中,特洛伊战争爆发的真正原因。接下来,他凭借一段口述历史,证明了特洛伊王子在带走海伦之后,实际上并没有回到特洛伊,而是因为在海上遭遇大风,船偏离了既定的航向,最终滞留在了埃及。海伦最后落到了埃及人手里,是希腊人经过跟埃及人的谈判,才把她解救回来的。所以从情理上说,当希腊人大兵压境时,特洛伊人没有理由为了一个女人,去冒可能被灭国的风险。所以希罗多德说这场战争完全是个误会。至于特洛伊被灭国,在希罗多德看来是“天意所为”,因为他们之前有过不义之举。

从上面的在这个例子,我们就不难看出希罗多德书写历史的策略。首先他并没有去坚持一面之词,而是用“摆事实,讲道理”的方法,全面介绍对于一个问题的种种看法,然后再根据相对可靠的考证,得出结论。这样一来,希罗多德就给后世的历史研究树立了一个榜样,奠定了历史研究的基调。这也是他会被称为“历史之父”的一个原因。

但另一方面,虽然希罗多德坚持事实,但他也很信命,相信因果循环,所有的历史事件背后都有一个命运之轮起到决定性作用。比如说特洛伊被灭,就是他们以前干过坏事,遭了报应。再比如《历史》里面,也有一些很魔幻的情节,比如有人会骑在海豚的尾巴上,上天时不时会对人类的事情掺上一脚,降下的神谕百发百中……这些内容出现在一本历史书里,会让我们觉得有些走错片场,但希罗多德却不觉得有什么。他觉得这也都是真实的,因为它们来自口述历史,有人声称这些都真实发生过的。所以除了“历史之父”,希罗多德还有一个“谎言之父”的称号。

希罗多德的《历史》,至少为后世留下了两份遗产,一是论述历史的方法,这一点在后世例如塔西佗等人的历史写作里得到了全面的继承;而另一点则是他的宿命论,这一观念在公元1世纪基督教兴起,并开始书写历史的时候得到了进一步的发展。但这个发展却改变了历史书写的结构,真实发生的事情变得不重要,因为命运决定了一切,所以发生什么都是在证明命运的不可违抗。基督教历史学家的工作,就是写一些历史故事,来证明教义永远正确,上帝至高无上。这样的趋势,随着公元5世纪教会的分裂,成为东西两派论辩的主要手段,到13世纪教会势力达到顶峰时,就已经彻底成为历史写作的唯一标准。我们可以说这个时候的历史学家干的都是裁缝活,图样都是现成的,只要拿手边的材料,缝缝补补,照葫芦画瓢就行了。

不过这种本末倒置的情况到后面也有了转机。到了14世纪,随着文艺复兴的开始,宗教不再是人们一切生活的主宰。大家都知道,这个文艺复兴有一个要素,就是复兴古希腊、古罗马的古典传统。而历史书写里面也有这样的复兴。历史学家们放弃了教义,转而继续以希罗多德、塔西佗那种古典的方式,谈论王侯将相的传奇故事、因果报应。这种转变,逐渐让书写历史脱离了宗教目的。但比起记录事实、探究原因,他们更看重自己在书写过程中表现出的修辞风格,是否跟古希腊、古罗马的写作方式一致。这时历史书写还有另一个目的,就是每座城市都希望有人能书写自己的历史,好让当下的自己跟古老的过去产生某种联系。比如,写下《君主论》的政治哲学家马基雅维利,就曾被美第奇政府雇来给佛罗伦萨写历史,让佛罗伦萨这座城市,和这座城市里的大人物们声望更加显赫。但到16世纪,文艺复兴接近尾声,这些历史观念就已经饱受质疑。人们认为这种强调修辞风格,同时带有明显目的性的历史是毫无价值的。那么,历史又该去向何方呢?

面对这种质疑,有人提出历史应当通过回归“真实”,让人们去进一步理解生活。而另一方面,随着古文物学在欧洲的发展,人们开始对古代的“真实”产生了越发浓厚的兴趣。而当17世纪启蒙运动开始,求真实的历史,与求真理的哲学产生了联系。伏尔泰、休谟等人开始利用对过去的研究,探讨人类存在的性质和世界运行的意义。启蒙运动当中的历史学家不仅仅关注人类历史上的那些大人物,同时也把目光投向了更普遍的范畴。像是地理、气候、经济结构这些内容,开始尝试以这些素材理解过去,从而揭示更普遍的规律。至此,获取真实的文献和物质材料,并以此作为历史研究和书写的基础,成为历史研究的核心。而历史的意义不再是传奇故事,也不再是宗教或是荣誉感,而是重新回归到人们自身的生活当中。

到这里,我们不妨做个总结。西方的“历史之父”希罗多德从一开始,将记录与探究作为历史研究的基本理念,但他却模糊了真实与虚构的区别,同时还将历史规律中的因果循环看成是宿命的必然。而随着基督教的兴起,宗教成了历史书写的核心,历史书写都成了佐证教义的手段。到文艺复兴时期,历史渐渐远离宗教,却又成了个人获取认同感的道具。历史由此陷入危机,直到人们将“真实”作为历史的前提,并且纳入哲学性的研究范畴当中,历史才有了今天的面貌。

所以接下来,我们就来看看历史学家们是如何着手进行自己的工作的。他们的工作方法很像是一位侦探,在历史的“案发现场”,通过自己的兴趣和阅历搜集资料,并对资料进行解释。然后再从已有的资料出发,寻找更多线索,直到串联起整个真相。然而与侦探不同的是,他们的工作并不会随着某一个人、某一桩事件的真相大白而结束。历史始终是一个过程,而在他们的工作里,终点也只意味着新的开始。

历史学是从资料开始的,但面对浩如烟海的资料,历史学家倒也不需要费心费力地一一检索。他们往往有能力确定自己所需要的在哪个范围里面,从而在这个范围中找出自己需要的内容。因而我们可以说,历史学研究开始的途径其实有两个,一是充分的历史资料,另一个则是历史学家自己。他们的兴趣和阅历,会确定一个具体的范围,把他们带到自己需要的资料面前。

历史学家找到了自己想要的资料,那接下来,他们会怎么办呢?就像要唱歌先练嗓,要跳舞先压腿一样,历史学家也有自己的基本功。他们的基本功,首先就是阅读文献的能力。想阅读当然需要先识字,对于历史学家来说,识字这件事就得从头学起。历史文献从来都不会打印成宋体五号字,端端正正地摆在他们面前,在研究文献时,他们要学会辨认古代人的文字,而且往往还是手写的文字。这门学问被称为“古文书学”。掌握了这份技能,可以让他们知道一份古代文献里写了些什么,同时还可以让他们确定文献书写的具体年代,因为在不同时代,人们写字的方式是不一样的。而除了辨认文字以外,历史学家还需要在语言上下功夫,去学习与自己研究相关的古代语言和现代语言。

但知道了文献资料上写了些什么,只意味着历史学家们的工作才刚开了个头。文献只能提供给他们一个孤立的历史片段,而接下来,他们就需要从更广阔的背景,去了解这一个个孤立的部分,究竟意味着什么。比如面对一份17世纪时英国城市公民委员会的会议记录,他们就需要在横向和纵向两方面去做更多的了解。去找到关于这个公民委员会更多的资料,或是去寻找有关这座城市其他方面的素材。而究竟做怎样的背景了解,则要看他们究竟打算做哪些方面的研究。

而除了这些写在纸面上的内容,历史学家更要关注的,是资料可能并没写出来的内容,因为这一部分,恰恰就是从单一文献资料的这个“点”出发,可能会延伸出去的“线”,而通过这样的一条条线,最终才能组成一幅完整的历史图案。比如,如果上面提到的那份英国城市公民委员会的会议记录里,说某某人经过委员会决议,要前往殖民地,但并没有提到他去殖民地的原因,以及他被决定殖民地这个事情的过程,究竟是顺顺利利,还是好事多磨?而顺着这些未知的内容,历史学家们就需要进一步埋头在资料堆里,去寻找能解答这些问题的线索。从这个角度来看,他们的工作像极了查案子的侦探们,“寻找”是他们共同的手段。

而在这条寻找之路上,历史学家们往往需要借助更多帮助。而在原始资料之外,他们所能依赖的大概就是同行,也就是其他历史学家的研究成果了。比如说我们刚刚提到的那个前往殖民地的人,也许不会再在有关这座城市的资料里出现,但却会在其他人有关殖民地的研究当中现身。这样我们可能就会拥有一条关于这个人活动的完整线索,这很像是侦探在追查某位逃犯时,需要找当地的同行问问情况一样。虽说历史学家们经常吵得不可开交,但他们的帮助往往也很可靠。

说到这里,大家也许会觉得历史学家的工作很有趣。然而实际上,我们刚才叙述的这个过程,从原始资料入手,到找到某个人活动的具体线索,都是在极其理想的情况下才能完成。而在通常情况下,历史学家的工作无异于大海捞针,因为相比于这个世界曾经发生过的事情,可以留下记录,还能保存下来的,实在是少之又少。而这种忍耐单调工作的能力,其实也是他们的基本技能。有句话叫板凳要坐十年冷,说的就是这种要耐得住寂寞的治学态度。为了那么一瞬间的真相大白,他们情愿付出这样的努力。

那么历史学家孜孜以求的真相,仅仅就是某个生活在17世纪,去了英国殖民地的人的生平经历吗?答案也许是,但也许又不是。通过研究,也许可以发现这位先生背井离乡,是因为他所在的城市发生了饥荒,或者这是发生了战争,从中可以了解到这些大事件对处在这段历史当中个人的影响。而他在殖民地的经历,可能也会对那个时代的已有认知,提出新的佐证或是质疑。在这里,历史学家的工作也就可以告一段落了,但由他这部分工作引发的、对新未知的探寻,可能才刚刚开始。

到这里,我们可以再做一个总结。历史学家着手工作有两个途径,一是充足的资料,二是自身的兴趣和阅历。二者叠加,他们得到了自己所需要的资料。然后通过自己的基本功,包括古文书学的知识以及必要的语言能力等,他们对原始资料进行解读。而在这之后,他们需要对已有的资料进一步发挥,在更大的背景下思考前因后果,寻找更多的线索,直到串联成一个完整的历史故事。而当一个孤立的事件,通过探究而水落石出,最终就会成为整个历史背景下的一个部分。这些部分彼此影响,最终构成了历史本身。

在最后一部分,咱们就来聊聊这样的历史研究,究竟有什么重要意义。

它的重要性主要有三点,首先是带来乐趣。历史始终是一个过程,钻研它,就像在玩一款永远也没有尽头的游戏,始终都会让人感到愉悦。其次,历史可以教会人们以思辨的方式看待问题,从而探寻具体事件的全新结论和一个全新的世界。最后,历史会提供给人一种审视自己的全新眼光,从而发现更多可能。

先说历史的乐趣。其实刚才在聊历史学家的工作方法的时候,我们就不难发觉,研究历史,就像是侦探查案一样,未知的东西始终是吸引人的,而历史的乐趣也正在于此。也许对于大多数人来说,我们不需要像历史学家一样,搞来一大堆资料研究,同时还要去学那些没多少人明白的古代符号和语言,但仅仅作为一个爱好者,历史同样可以带给我们无尽的乐趣。我们可以通过研读历史学家们的著作,掌握某一时段或是某一地区的历史,形成自己的历史观和认知体系,丰富自己的认知。另一方面,我们也可以着手研究自己身边的历史,去了解自己家族的历程,或者是了解自己所在地区的历史变迁。这些东西都是可以当作业余爱好来经营的事情。尽管看似没什么用,却可以打开一片无尽而新奇的未知天地。

从这一点出发,我们便可以将历史看作是一种看待问题的全新方式了。这种方式要求我们以思辨的方法来看待历史,看待有关过去与现在的种种结论。意大利美学家克罗齐就说过这么一句话,他说一切历史皆是当代史。换句话说,我们看待历史的方式,其实就是历史本身。而研究历史的另一大意义,就在于我们可以通过思辨和反问,来搞清楚某一历史结论产生的原因,从而更好地理解我们所处的这个世界与时代。而从更广泛的层面上说,通过研究历史而养成的思辨精神,同样可以帮助我们去思考更多现实问题,从而实现更好的生活方式。

最后,研究历史的意义,还是会回归到我们自身,因为我们所研究的历史,与其说是一个陌生世界的故事,倒不如说是古代版本的我们可能遭遇的经历。历史人物的行为有时候会让人匪夷所思,历史事件可能看上去很离奇,但如果通过进一步的研究和发掘,我们也许可以得到更充分的理解。

比如咱们说哥伦布发现美洲,然后欧洲人对美洲的征服,百十来个人就能占领美洲一个国家,这个事情好像挺不可思议的。但如果仔细考证可能就会发现,欧洲人当时征服美洲有两个条件,一个是欧洲人给美洲带去了一些病毒,这些病毒可能欧洲人已经习以为常,但美洲人却毫无抵抗力,导致很容易就暴发瘟疫。另一个条件就是欧洲人在美洲部落之间挑起了内乱,导致他们各自为战,最终被逐个击破。所以我们就可以理解,欧洲人确实是用极小的代价就征服了美洲,但事情却绝不是欧洲人都英明神武,美洲人都愚昧落后,不堪一击这么简单。这种理解会带给我们一些普遍性的规律,让人发现自己跟过去、跟世界的紧密联系,以便更好地理解跟我们自己不一样的,或者是原本无法理解的事物,发现更多的可能。

好了,说到这里,今天的内容就差不多了。下面,我来为你简单做一个总结。

首先,咱们谈到了历史这一学科的演变。从“历史之父”希罗多德开始,历史就是一门记录并探究过去事件的学问。但历史的核心,在一开始却是暧昧不明的。基督教盛行的时候,人们会拿它来佐证教义,到了文艺复兴,人们又会把它作为增强个人和国家认同感的道具。直到启蒙运动以后,人们才开始理性地看待历史,把真实作为历史的基础,把发现更多历史意义作为研究的目的。

接着,咱们谈到了历史学家的工作方法。他们首先是通过充足的资料,以自己的兴趣和阅历,筛选出自己所需要的内容。然后通过基本的研究方法,搞清楚资料本身的内容,再通过查阅更多相关的资料,理清某一事件的来龙去脉。但这样的真相大白并不意味着万事大吉,孤立的历史事件只有在广阔的历史背景下,和其他历史事件相互作用,才能形成完整的历史图景。这就表明,对单一事件考察的结束,往往意味着更新内容的开始。

在最后一部分,咱们聊到了历史的三个重要性。首先是研究历史可以带给人乐趣,虽然可能没什么实际的用处,却能开阔眼界,带我们走进一个全新的未知世界。而在这个基础上,历史的另一个意义,就是带给我们全新的思考方式。我们可以通过对历史的思辨,更充分地理解我们这个时代与社会,进一步发现更好生活的可能。而最后,研究历史,其实是一个发现历史事件合理性的过程,通过理解一些自己原本不理解,甚至是不可思议的事情,我们既可以拓展自己的认知边界,也可以主动建立起自己跟历史之间的联系,从而真正“以史为鉴”,来理解我们自己的存在与生活,从而发现更多的可能。

撰稿:暗蓝 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.历史学在不同时代被用作不同的目的,启蒙时代以后,探寻历史真相才成为历史研究的目的。

2.历史学家的工作仿佛侦探探案,还原孤立的历史事件,再进而拼凑出更广大的历史图景。

3.历史带给人乐趣和全新的思考方式,也帮助人理解当下的存在和生活。