《博尔赫斯大传》 苗炜工作室解读

《博尔赫斯大传》| 苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者叫埃德温•威廉森,是牛津大学西班牙研究讲席教授,他的研究方向是西班牙小说、拉美文学和博尔赫斯。

关于本书

文学大师博尔赫斯的作品不太好懂,传记能帮助我们理解博尔赫斯的写作生涯,以及他的漫长一生。

核心内容

博尔赫斯的私人生活、政治观念和他的作品之间,有什么联系?

博尔赫斯没能获得诺贝尔文学奖的主要原因是什么?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《博尔赫斯大传》,这是阿根廷作家、诗人博尔赫斯的传记。

博尔赫斯生于1899年,死于1986年,是20世纪最有声望的拉美作家之一。他写的小说神秘又饱含哲思,他还开拓了小说的叙述手法。诺贝尔文学奖得主库彻曾经评价说,博尔赫斯为整整一代拉美小说家开创了道路。

博尔赫斯晚年失明,担任阿根廷国家图书馆馆长。他有一句诗流传甚广,“天堂应该是图书馆的模样”。博尔赫斯说:“被图书重重包围是一种非常美好的感觉,直到现在,我已经看不了书了,但只要我一挨近图书,我还会产生一种幸福的感受。”一个失明的人在图书馆任职,写出来的小说内涵深刻,这给博尔赫斯塑造出了智者的形象。

这位智者的作品不太好懂,今天这本《博尔赫斯大传》是一个很好的指南,能帮助我们理解博尔赫斯的写作生涯,以及他的漫长一生。这本书的作者叫埃德温•威廉森,是牛津大学西班牙研究讲席教授,他的研究方向是西班牙小说、拉美文学和博尔赫斯。这本书也是第一部涵盖了博尔赫斯生平和全部作品的传记,作者在书里对博尔赫斯的许多重要作品都进行了分析。这本传记获得了很多文学名家推荐,连英文书评界最毒舌的书评家都夸赞这本书是“一部真正第一流的传记”。

博尔赫斯一生中的大部分时间都在默默写作,68岁时才第一次结婚,他服从母亲的安排结婚,三年之后又离婚。妈妈去世后,他这才找到真爱,80多岁时第二次结婚。博尔赫斯本来有望获得诺贝尔文学奖,却因为和南美的军人政权走得太近,惹来了很多非议。他一辈子写的都是很短的短篇小说,但这些作品极大地拓展了严肃小说的空间。二战后,主流的小说形态是以人物为中心的心理小说和社会现实主义小说,博尔赫斯鼓励作家脱离这些形态,把小说当作一件文字艺术品,进行大胆的想象,进行智力、哲学上的思考。

今天的解读主要讲述,博尔赫斯的私人生活、政治观念和他的作品之间的联系。

我们先了解一下博尔赫斯的私生活。这本传记讲清了他的生活经历和作品之间的潜在联系,博尔赫斯的小说总是会对他的生活做一个隐喻的处理。

1899年,博尔赫斯出生,那时阿根廷是世界上最富裕的国家之一,他们的家庭属于上流社会,爸爸当律师,在家里有一个大书房。博尔赫斯从小就在爸爸的书房里读书。他说过,我一生最重要的一段时光就是在父亲的图书室中,有时我觉得自己从来就没有离开过父亲的书房。

博尔赫斯一家人在1914年2月前往欧洲住了几年。博尔赫斯在日内瓦上学,课余时间读了大量欧洲文学。快到19岁生日时,爸爸让他去找一个妓女。这是阿根廷当时的一个传统,爸爸或者叔叔要给家里的未成年男性安排一次性约会。博尔赫斯的第一次性经历不是很成功,这对于其他同龄男孩来说是很正常的失败,可博尔赫斯很有挫败感。30年后,他在一首诗里提到这段经历时,还是会羞愧。

在欧洲时,博尔赫斯喜欢读书,喜欢和文艺界人士聚会,也跟一些姑娘约会,在赌场和妓院里混一混。1921年,一家人回到了阿根廷。博尔赫斯想在家乡搞点儿先锋派文学,办杂志。他的杂志是一种“墙头杂志”,就是把一些诗歌印在海报上,晚上走街串巷把海报贴到墙上。市民对这些诗歌没什么兴趣,但文学圈欣然地接纳了博尔赫斯。

回到阿根廷不久后,对博尔赫斯一生产生重要影响的女人出现了,她叫诺拉。诺拉一头红发,长得漂亮,出版了诗集,但年轻的博尔赫斯降不住这个“美女诗人”。博尔赫斯带着诺拉去参加各种文学青年的聚会。在一次聚会上,他们碰见了吉龙铎,这是阿根廷当时最著名的诗人,聚会结束诺拉就跟吉龙铎走了,这给博尔赫斯造成很大的刺激。诺拉还跟智利大诗人聂鲁达传出过一些绯闻。

博尔赫斯喜欢诺拉,她却喜欢那些功成名就的大诗人,说句俗话,博尔赫斯简直想死的心都有了。被诺拉刺激之后,博尔赫斯写了一个文章,题目叫《感受死亡》,他甚至还有自杀的打算。被一个姑娘拒绝,由此体会痛苦,坚定自己的文学信念,对很多年轻男作家来说,这似乎是必经之路。

1944年,也就是两人相识二十多年后,博尔赫斯得知诺拉家的老房子要被拆了,他开始写一篇叫《阿莱夫》的小说,主要讲的是主人公“我”,迷恋一个名叫贝雅特丽奇的女人,这个女人去世后,“我”还是很迷恋她,每年她生日的时候都会去她家看看,后来,贝雅特丽奇家的那栋房子被拆了。

这篇小说在1945年首次发表,小说的开头几句是这样的——“贝雅特丽奇临终前痛楚万分,感伤和恐惧都不能使痛苦缓解片刻,终于在2月一个炎热的早晨去世,那天我发现宪法广场高耸的广告铁架换了一个不知什么牌子的香烟广告;那件事让我伤心,因为我明白不停顿的广大的世界已经同她远离,广告牌的变化是一系列无穷无尽的变化中的第一个。世界会变,但我始终如一,我带着悲哀的自负想道;我知道我对她不合情理的爱慕有时使她难以容忍;如今她死了,我可以专心致志地怀念她,不抱希望,但也没有屈辱感。”

小说中那个女人叫贝雅特丽奇,意大利诗人但丁爱过的姑娘也叫这个名字,在但丁的《神曲》里,正是贝雅特丽奇引领但丁游历了天堂。我们可以把这个名字视为博尔赫斯的缪斯女神,也可以把这个小说中死去的贝雅特丽奇当成是诺拉。博尔赫斯把诺拉写死了,他说,我可以专心地怀念她,不抱希望,也没有屈辱感,这很像是他被诺拉拒绝之后的反应。《阿莱夫》中的贝雅特丽奇死于1929年,那正是诺拉拒绝博尔赫斯求婚的时候。博尔赫斯写的这几笔非常诗意,但请注意,他不会简单地写男女之爱,他的小说都是隐喻性质的,他用一栋被拆掉的房子,隐喻主人公“我”和贝雅特丽奇之间那场无果的爱情。

在《阿莱夫》中,贝雅特丽奇家那栋房子的地下室里,有一个叫“阿莱夫”的东西,它的直径虽然只有两三厘米,但整个宇宙空间都包含在其中,博尔赫斯想要表达,“一个女人的爱可以让人看到宇宙的整体性”。这栋房子孕育过很多生命,每个生命都包含无限的可能,这些生命的起点都包含在那个叫阿莱夫的小球中,房子被拆掉了,阿莱夫也就消失了,贝雅特丽奇的生命起源之地也不存在了。作者介绍,博尔赫斯写这个故事,有一个原因是,他想让读者了解,对于苦恋无果的人来说,一段失败的情史会让他失去很多东西。

博尔赫斯写《阿莱夫》,来源是他生活中的真实经历,讲述他和诺拉的故事,但写成小说后,就看不出多少真实性。那么多作家写小说都要写得跟真的似的,但博尔赫斯对小说有不同的理解和不同的美学追求,他宁愿自己的作品看不出真实性。

博尔赫斯写《阿莱夫》的同一年,他又遇到了一个新的“贝雅特丽奇”。在一次文学聚会上,他认识了一个叫埃斯特拉的姑娘。博尔赫斯给埃斯特拉背诵《神曲》里的诗句,他说自己是但丁,埃斯特拉就是他的贝雅特丽奇。但在埃斯特拉看来,45岁的博尔赫斯像个“妈宝男”,每天晚上去哪儿都要向妈妈报告,她去博尔赫斯家见过家长,喝茶的时候,博尔赫斯的妈妈不断炫耀家族曾经的辉煌,这让埃斯特拉很尴尬。

埃斯特拉个性开放,在她看来,博尔赫斯过于害羞。两人相处了几年,没能步入婚姻的殿堂,博尔赫斯却进了心理医生的诊所。按照精神分析的套路,博尔赫斯在女人面前的羞怯,可以追溯到爸爸送他去妓院进行成人仪式的那个夜晚。实际上,博尔赫斯总是喜欢那些他妈妈不喜欢的姑娘,他把反抗母亲当成爱情的一个条件,因为爱情就意味着自由。埃斯特拉推崇性自由,还是一个共产主义者,对于处在20世纪40年代博尔赫斯的妈妈来说,这些都是难以接受的。

后来,博尔赫斯写了一个小说叫《第三者》,故事说的是布宜诺斯艾利斯郊区,住着一对亲兄弟,两个人都是流氓,却爱上了同一个女人,他们共同享有这个女人,然后把她卖到妓院去了,卖了之后又觉得不能没有她,于是又把她接回来,老大想,不能再让她再影响我们两兄弟的和睦,所以就把她杀了。于是兄弟两个被一条新的纽带连接在一起,他们一起牺牲了一个女人,他们共同担负着必须忘掉这个女人的责任。

这个故事看起来像个小寓言,到底是什么意思呢?在博尔赫斯的女朋友埃斯特拉看来,这个故事中的兄弟两个就是博尔赫斯和他妈妈,他们母子两个紧密联系在一起,如果博尔赫斯找了女友,就会影响母亲和儿子之间的关系,所以这个外来的女人必须被杀掉,还必须被忘掉。

如果我们不了解博尔赫斯的私人生活背景,只看他的小说,绝不会想到,在他的女朋友看来,博尔赫斯把他自己和母亲写成了布宜诺斯艾利斯的那两个流氓。

我们继续了解博尔赫斯的晚年。1961年之前,他的名声只局限在阿根廷的布宜诺斯艾利斯,1961年,他得了国际出版家协会的福门托奖,开始获得国际声誉。他受邀出访欧洲,去美国的大学办讲座,当客座教授。

那段时期,博尔赫斯眼睛的健康状态已经不太好了,起居出行都需要有人照顾。最初几次出访都是妈妈陪他,可老人家年事渐高,她没办法继续照顾儿子了。68岁时,博尔赫斯在母亲的安排下,和一个名叫艾尔莎的女人结婚了,这桩婚姻只持续了三年。

博尔赫斯的第二任妻子叫玛丽亚•儿玉,是个日本裔阿根廷人,小他38岁,是博尔赫斯的文学秘书。1986年,博尔赫斯感觉自己时日无多,和儿玉飞到了日内瓦,这是他年少时第一次到欧洲旅行,一家人住过的城市。他说他不打算回阿根廷了,他要死在日内瓦。这一年,他在日内瓦去世,埋葬在日内瓦。博尔赫斯的妹妹在电视上看到哥哥去世的消息,不明白哥哥为什么不回阿根廷,为什么不和家里人埋在一起。博尔赫斯也许对阿根廷感到失望,他把自己的文学遗产都交给了儿玉。

博尔赫斯为什么会对阿根廷感到失望?我们来看看他与祖国的关系。

我们回到1937年的阿根廷。当时,博尔赫斯的爸爸病入膏肓。父亲的状况让博尔赫斯平生第一次找了份全职工作。这时他38岁,没什么学历,以前一直搞文学杂志,也没多少收入。他找到了一个图书馆管理员的工作,结果发现,这家图书馆的藏书量很小,根本不需要做图书分类,也不需要那么多工作人员,是一份混饭吃的工作。

就是在这个小图书馆的工作期间,博尔赫斯写出了他的几部代表作,包括《通天塔图书馆》和《小径分叉的花园》,这两本小说都写了一种对无限的恐惧。他在《通天塔图书馆》里说,整个宇宙就是一个大图书馆,由无数六角形的回廊组成。《小径分叉的花园》里说,在时间之网中,各种时间分岔,断开,彼此并不知晓。

博尔赫斯在图书馆的工作很清闲,有大把时间读书、写作。但在1946年,庇隆当选为阿根廷总统,他是意大利移民的后代,曾经在驻意大利使馆担任武官,深受独裁统治者墨索里尼的影响。

庇隆上台之后,要清理公共部门中反对他的人,开出了一份两千人的名单,博尔赫斯是一个出了名的反庇隆主义者,他就在这个名单上,他的工作要被调动了。政府工作人员说,他们给博尔赫斯安排的新工作是去做养蜂署的稽查员,诗人嘛,应该做甜蜜的工作,去养蜂署吧。但博尔赫斯说,政府给他的新工作是去做家禽稽查员,管的是养鸡的事。到底是养蜂,还是养鸡,双方各执一词。博尔赫斯认为,这是政府对他的侮辱,他愤而辞职。而政府控制的报纸也攻击博尔赫斯,说他把英语故事翻译过来,署上自己的名字发表。

阿根廷政府的这个攻击,倒也说出了博尔赫斯作品的一个特色,从他的小说中看不到阿根廷人民是怎么生活的。有些评论家指责博尔赫斯,跟现实相比他更偏爱有趣的理论。在博尔赫斯看来,使用现实主义手法,有一种内在欺骗性,这类创作者是在假装自己用一面镜子真实地反映外部世界。现实世界如何运转,小说家其实和读者一样,都一无所知。博尔赫斯相信,一个故事就是一个自给自足的想象世界,只要作者能够说服读者,保持他们对自己的“文学忠诚”,就能任意发挥自己的想象力。

我们说回到博尔赫斯辞职。其实从一个小图书馆辞职,不是什么大不了的事,但文学界把博尔赫斯当成对抗庇隆的楷模,说阿根廷知识分子都应该向他学习。而后,博尔赫斯当选为阿根廷作家协会的主席。

博尔赫斯为什么要反对庇隆?因为,他反对独裁统治,从20世纪20年代起,他就设想能有一个民主的新阿根廷。庇隆是独裁者,扩大了政府的权力,庇隆的夫人艾薇塔成立基金会,为穷人、失业者、无家可归的人提供帮助,可钱从哪儿来的?从各种商业机构那里得到资助。艾薇塔控制了大量报纸,反对庇隆的报纸大多被关闭。艾薇塔帮助穷人的形象,为庇隆赢得了很多支持,但在反对派知识分子看来,艾薇塔不过是利用慈善事业中饱私囊。博尔赫斯认为,打败庇隆是阿根廷走上民主大道的必经之路,他一生都坚定地反对庇隆。

然而,博尔赫斯对庇隆的反对,只停留在口头上。1948年,博尔赫斯的妈妈和妹妹参加了一次针对总统庇隆的示威游行,被捕入狱,被判一个月监禁。博尔赫斯很沮丧,写了一个故事叫《救赎》,写的是某个人因为在一场战争中胆小退缩,一辈子都活在耻辱中,去世之前他忽然梦见自己在那场战争中像英雄一样光荣献身了,他在梦中实现了救赎。这又是一个隐喻性的小说,暗含着博尔赫斯对自己的怯懦感到自责。20世纪的阿根廷政局一直在民选政府和军人统治下摇摆,庇隆好歹是个民选总统,博尔赫斯能对他说三道四,等军人政府上台,博尔赫斯就不再批评了。

1955年,庇隆的反对派发动兵变,庇隆下台流亡。推翻庇隆的军人,需要一个反对庇隆的知识分子为自己做宣传,博尔赫斯担当了这个角色。他被任命为国家图书馆的馆长,被聘为布宜诺斯艾利斯大学的英美文学教授,他的社会地位显著提高,获得了国家文学奖。博尔赫斯为什么欢迎这些推翻庇隆的军人?在他看来,庇隆的倒台为阿根廷的政治形势打开了一个有利的新局面,这些推翻庇隆的军人,有可能是阿根廷的拯救者。他开始畅想,能够出现一个民主、不被独裁者蹂躏的阿根廷。

但在1973年,庇隆结束流亡生活,又当选为阿根廷总统,第二年他死在总统任上,他的第二任老婆伊莎贝尔就从副总统变成了总统。随后,一个叫魏地拉的将军发动政变推翻了伊莎贝尔,博尔赫斯公开发言支持魏地拉。这位魏地拉将军统治阿根廷的时候,是非常黑暗的一段时期,反对他的人都会被打晕,装进麻袋直接扔到大海里,当时阿根廷有几万人失踪。

博尔赫斯对魏地拉将军的支持,引起了智利的独裁者皮诺切特将军的注意。因为他镇压反对派的手段太残酷了,皮诺切特将军受到了大众的憎恨,他就想跟博尔赫斯搭上关系,借助后者的国际声望,赚取政治上的好处。博尔赫斯跑到智利,从皮诺切特将军那里拿了一个大勋章。支持魏地拉将军、到智利接受勋章,这些都成了博尔赫斯的污点,评论家认为,正是博尔赫斯和南美的这些军人独裁者走得太近,他才没有获得诺贝尔文学奖。不过,博尔赫斯后来改变了他对这些军事政府的态度。他发现,这些军事执政者,并不是阿根廷的拯救者,他们只比庇隆那个魔鬼好一点。他批评指责阿根廷军事政府的政策,军方把他看成公开的敌人,民族主义媒体也攻击他是民族叛徒。

博尔赫斯希望阿根廷成为一个民主国家,他反对庇隆这样的独裁者,但他也通过庇隆看到,阿根廷人民的智慧是值得怀疑的。从1946年开始,庇隆在几次选举中,都获得了压倒性的优势。博尔赫斯相信,很多阿根廷人都被擅长蛊惑人心的庇隆误导了,他们喜欢独裁政治,不愿意自己思考。如果大多数阿根廷选举人,都支持一个极权主义领导人,那怎么去建立一个民主的政府呢?

博尔赫斯最终认识到,阿根廷的问题不在于某种意识形态或者某个政治观点,而在于全体国民都丧失了价值感,他说,“我们国家正经历着一种道德上的危机。我们崇尚奢侈、金钱还有其他的神话和教条。我觉得我们的国家已成了一个腐败的国家。我没有什么拯救的良方,也没有什么万能药之类的。我所能做的就是尽我最大的努力诚恳地完成每天的工作。我能建议的就是真诚和诚实”。他相信,每个阿根廷人都根据自己的良心行事,是治疗阿根廷痛疾的唯一处方。

年老之后,博尔赫斯对政治不再那么关心了。其实,博尔赫斯在阿根廷政治生活中的影响力非常有限。他心中的祖国的概念,也和阿根廷政治家眼中的国家概念完全不同,他设想的国家是民主的阿根廷,而不是由庇隆这样的独裁者统治的阿根廷。博尔赫斯有一首诗叫《宁静的自得》,其中有几句广为传颂,“他们的白天像空中旋舞的套索那么贪婪。他们的夜晚是刀剑愤怒的间歇,随时准备攻击。他们奢谈人性,我的人性在于感到我们都是同一贫乏的声音。他们奢谈祖国。我的祖国是吉他的搏动,几帧照片和一把旧剑。 傍晚时柳树林清晰的祈祷。”

最后,我们简单了解一下博尔赫斯的文学创作。

1931年,博尔赫斯写过一篇文章叫《叙述的艺术与魔幻》,他的基本观点是,小说不一定要对现实进行描述,作家要有一种能力,让读者产生诗意的信仰。我们来举个例子,看一下他最出名的小说《小径分叉的花园》,故事开头写的是一个中国人,在第一次世界大战中为德国人做间谍,要把一份情报传递给德国军方。这时有一个英国特工来追捕这个间谍,间谍要杀死一个叫艾伯特的人来传递情报。

艾伯特是个中国通,他在自己的花园里碰到了间谍,开始交谈,他们从《红楼梦》谈到迷宫,还谈到一个云南总督。谈到小径分叉的花园,艾伯特说,曲径分岔的花园描绘出了一个不完整、但也不假的宇宙图像,您的祖先和牛顿、叔本华不同,他不相信单一、绝对的时间,他认为存在着无限的时间系列,存在着一张由背离、汇合和平行的时间所织成的不断增长、错综复杂的网。

这张网里的各种时间互相接近、分岔、相交或长期不相干,它包含了所有的可能性。在这些时间的大部分中,我们是不存在的;有些时间,您存在而我不存在。这段时间里,给我提供了一个偶然的良机,您来到我的家;在另一段时间里,您穿过花园以后发现我已经死了;在另一段时间里,我说着同样的这些话,可我是个失误,是个幽灵。

看到《小径分叉的花园》小说的开头,你以为是个间谍故事,但小说的重心,是在聊哲学。你要是觉得这个小说好玩,那你就被博尔赫斯带进了诗意的信仰,你要是看着晕,觉得他的小说不符合逻辑,你就会认为,博尔赫斯不过是在做文字游戏。文字游戏这个说法其实也没什么错,博尔赫斯的小说就是一种文字游戏。比如,他1937年写过一篇文章,是给一本并不存在的书写书评,结果有人看了他的文章,还去找那本并不存在的书。这样的写作手法后来被称之为“虚拟书评”,纯粹的游戏。

为什么博尔赫斯会给一本并不存在的书写书评呢?他和书的关系非常紧密,他可能会产生一个想法,觉得世上会有那样一本还没写出来的书。人的大脑会凭空产生许多想法,创造许多画面,比如地狱,比如人可能要进地狱,这都是大脑创造出来的想法。妖怪是大脑里想出来的,伟大的思想也是大脑想出来。有时候,我们面对着镜子,会有一种莫名其妙的恐惧感,有时候,我们面对无限大的东西,也会有一种恐惧感。

博尔赫斯有好几篇小说都写了面对无限的恐惧。无限的空间,无限的选择和因果链条,这是人无法把握的事情。比如,宇宙是一个无限大的图书馆,这个巨大的图书馆好像在肯定着一切,又否定着一切,又像是把一切都搞混了。比如,他有一篇小说叫《博闻强记的富内斯》,写了一个小伙子,天生对时间就有感知能力,随时都能报出现在是几点几分,有一次他从马背上摔下来,瘫痪了,却由此获得了一种超级记忆能力,迅速学会了英语、法语、葡萄牙语和拉丁语,能背诵拉丁语的经典著作。脑子里全是细节,但没有归纳和抽象的能力。这样的小故事,其实都是在写人的脑子。

很多人会说这样一句话,说现实比小说还精彩,所以我就不看小说了。这个说法当然没什么错,但许多小说家,他们写作的目的可不是为了反映现实。有时候我们读现代小说,总觉得自己看不懂,总觉得自己没有理解作者要传递的那个点,其实,这是一种不必要的负担。我们再举一个例子,博尔赫斯有一个小说叫《马可福音》,说有一个医学院的学生,在大草原上,被洪水困在了一个农场上,有一家乡下人收留了他,这家人没有什么文明概念,也不认字,学生晚上就给他们读《马可福音》。小说的结局是,乡下人一家把这个学生钉上了十字架。在这个故事里,博尔赫斯可能未必想要说明什么,但你依然可以有所感受。

博尔赫斯开始写小说时就说过,他写的这些东西是给知识分子、翻译、搞文学的那些人看的。有一种作家,被说成是“作家中的作家”,博尔赫斯就是其中之一。“作家中的作家”的意思是,他的叙述方式给别的作家带来了启发。

博尔赫斯不仅影响了20世纪的拉美文学,还对英国、美国、意大利等国家的新生代作家都产生了很大影响。不过,一个作家写下他的文字,并不一定对它抱有太大的期望,我们再来读博尔赫斯的一首诗:“你手写的文字、口出的言辞,都像尘埃一般分文不值。命运之神没有怜悯之心,上帝的长夜没有尽期。你的肉体只是时光、不停流逝的时光。你不过是每一个孤独的瞬息。”

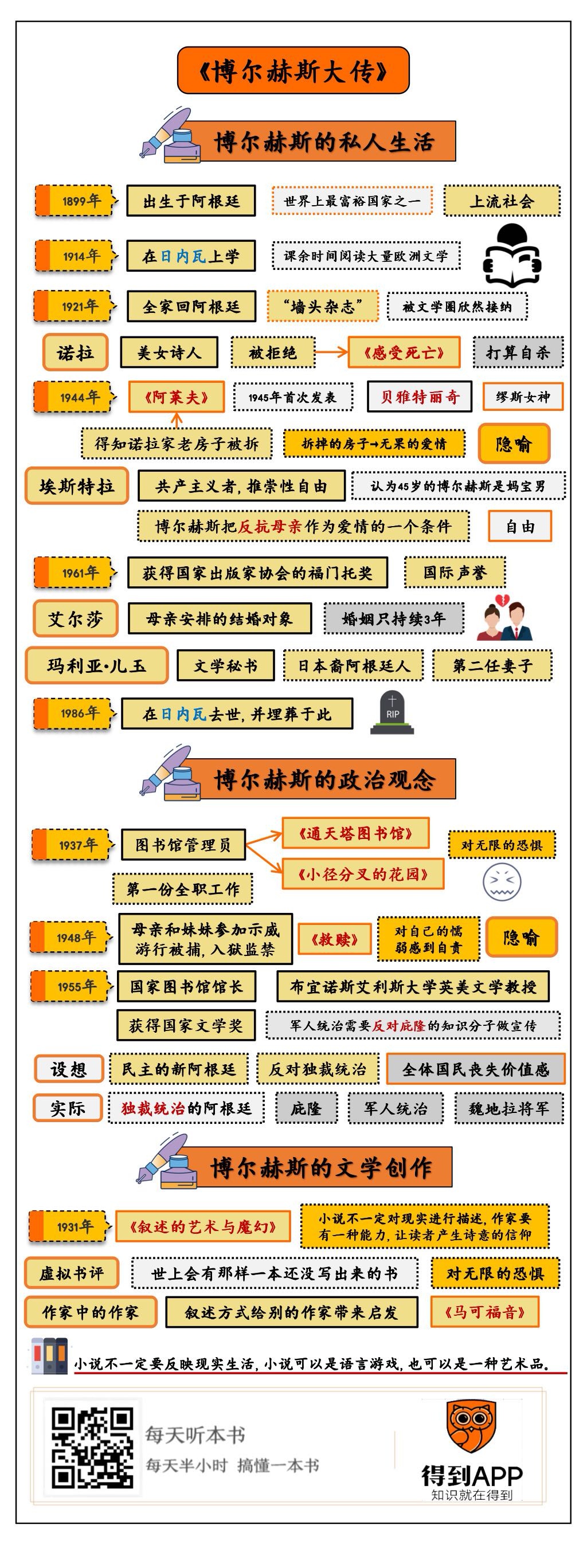

《博尔赫斯大传》的精华内容已经为你解读完了。我们总结一下本期的知识要点。

第一,博尔赫斯一生始终与书相伴。他把女性当作灵感女神,但直到68岁才第一次结婚。他和母亲的关系非常亲密,他似乎把恋爱看作是和母亲的对抗。直到母亲死后,他才算是在婚事上完全自主。

第二,博尔赫斯设想中的祖国是一个民主的阿根廷,而不是由庇隆这样的独裁者统治的阿根廷,他一直是庇隆的反对派。他最初以为推翻了庇隆的军事集团会是阿根廷的拯救者,然而却发现,他们只比庇隆好一点。他曾公开支持阿根廷的魏地拉将军,还从智利独裁者皮诺切特将军那里获得勋章,人们普遍认为,这是他没能获得诺贝尔文学奖的主要原因。

第三,博尔赫斯的文学创作以短篇小说和诗歌为主,留下了七十篇短篇小说。这些小说有哲学趣味,有一点儿荒诞,又有一点儿寓言的意味,开拓了现代小说的叙述手法。博尔赫斯认为,小说不一定要反映现实生活,小说可以是语言游戏,也可以是一种艺术品。如果你对现代小说感兴趣,读博尔赫斯会带来一些不一样的乐趣。

撰稿:苗炜工作室转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.博尔赫斯一生始终与书相伴,他有一句诗流传甚广,“天堂应该是图书馆的模样”。

2.博尔赫斯认为,小说不一定要反映现实生活,小说可以是语言游戏,也可以是一种艺术品。