《南极洲》 李笃行解读

《南极洲》| 李笃行解读

关于作者

大卫·戴,是一名澳大利亚的历史学家。他被誉为澳大利亚的国宝级学者,作品曾多次获得国家级文学奖。

关于本书

本书讲述了南极洲从英雄时代到科学时代的探险、科考及地缘政治史。描写了很多南极洲鲜为人知的故事:比如,在南极洲各种活动的背后,其实是各个国家角力的过程。而更重要的是,完整描写了南极条约签订背后的一系列动作和关键事件,给我们揭开了覆盖在南极洲上的神秘面纱。

核心内容

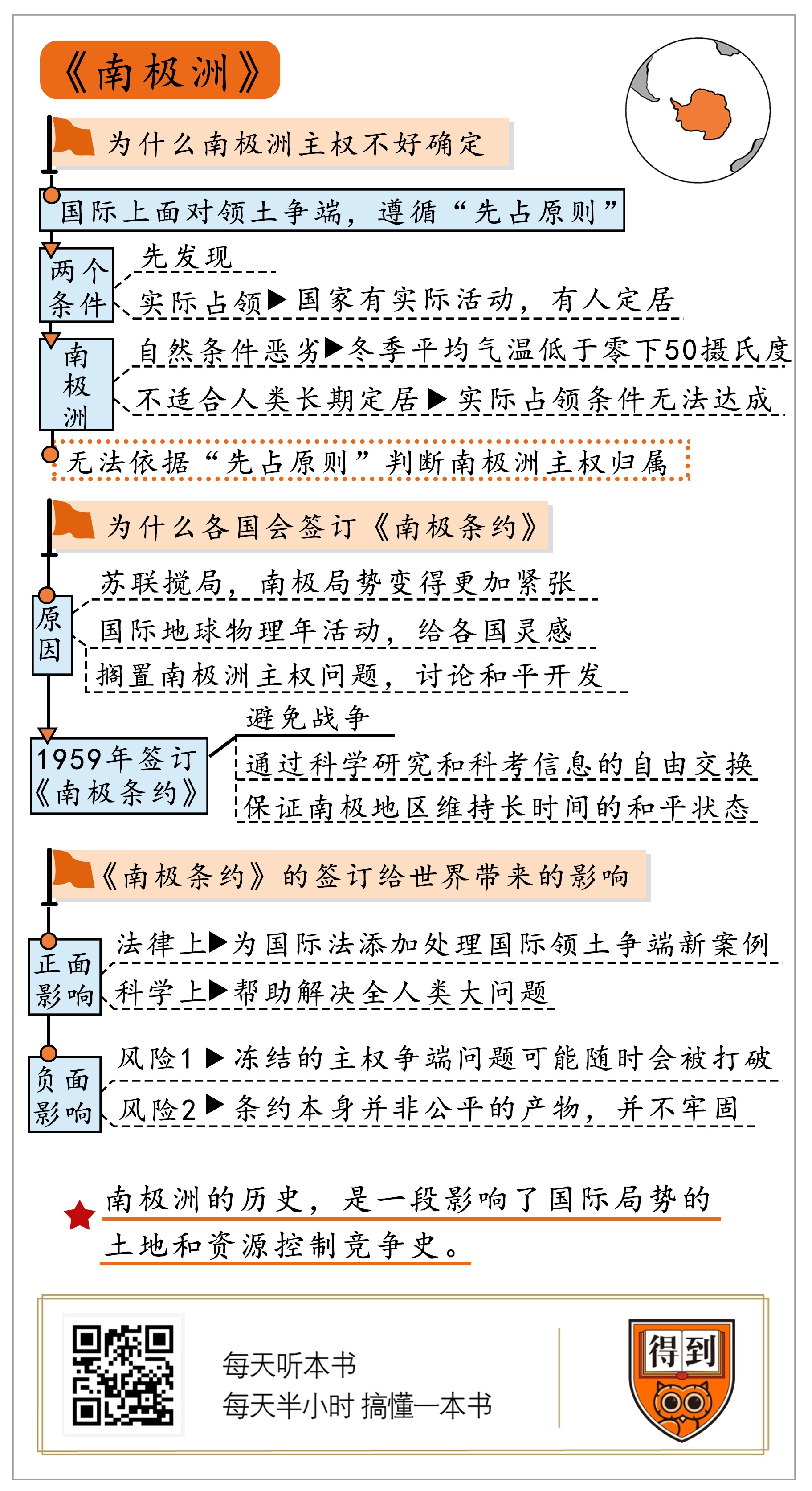

第一部分,我来讲讲为什么南极洲的主权这么不好确定?国际上占领一块地方遵循的惯例是“先占原则”,而南极因为自身特殊的气候,让这个原则失效了。

第二部分,为什么各国会签订《南极条约》?签订《南极条约》,不仅可以避免战争,还能通过科学研究和科考信息的自由交换,来保证南极地区维持长时间的和平状态。

第三部分,我们一起看看《南极条约》的签订,给世界带来了怎样的影响。在法律和科学上带来了正面影响,但因为它的签订是妥协的结果,也就带来了两个风险。一个是,冻结的主权争端问题,可能随时会被打破;另一个是,《南极条约》本身并不是公平的产物,这个条约并不牢固。

本期音频为你解读的是《南极洲》,它的副标题是“从英雄时代到科学时代”。从书名你就听得出,这是一本讲述南极洲历史的书。你可能会有个疑惑,我们平常说历史,那都得有重要的历史人物、重要的历史事件才行。但南极洲没有人住啊,它的历史能有什么呢?没错,说起南极洲,很多人的第一印象,就是这里是一片冰雪世界。这里有可爱的企鹅,特定的时候还有非常漂亮的极光。但这本书告诉我们,南极洲不只有这些自然风光,在它的历史里,同样有很多人类的活动。而非常特别的是,南极洲的历史,可以概括为一段影响了国际局势的土地和资源控制竞争史。了解这段历史,可以帮助我们看清几乎所有战争和国际争端的真相。

为什么这么说呢?在国际法的代表作《奥本海国际法》中,有这么一个经典的论述,它说,历史上战争和国际争端的原因,99%最终都能归于对领土的争端。比如,我们都知道的伊拉克战争的源头是海湾战争,它的原因就是为了维护科威特的领土完整;又比如,严重影响着亚太地区和平稳定的北方四岛争端,也叫南千岛群岛争端,是因为日本和俄罗斯对该区域领土主权各执一词。而这些事件的背后,往往有着很多其他影响因素,比如国际政治、宗教、文化、意识形态等等,在这些因素的干扰下,让战争和争端变得更复杂,也让人更加难以看清它们的真相。但南极洲历史的特殊性就在于,它可以用来挖掘这些真相。

这是因为,南极洲的历史上不仅充满了各种领土争端,更是因为它是地球上唯一没有人类定居的大陆,排除了人为因素的干扰,反而让领土争端问题得到了集中体现。传统意义上国际争论的焦点和干扰因素,例如前面提到的宗教、意识形态等等,在南极洲这里都不存在。这就像是科学家做研究一样,把现实中干扰研究的因素统统剥离开来,让真实情况抽象成为一个更能反映事情本质的模型,才能更好地研究。所以,可以这么说,正是由于南极洲的特殊情况,让它的历史,成为了用来理解99%战争和国际争端的模型。

那么,既然南极洲的历史是这样一个模型,为什么我们现在对于南极洲的印象,却几乎全部是自然风光呢?在那边的人为活动,好像也不过就是些科考和旅游而已。这是为什么呢?书中告诉我们,造成这个结果的原因,最终都可以归结到四个字上,它就是《南极条约》。

《南极条约》是南极洲的第一部国际条约,签订于1959年,正是这部条约框定了人类在南极洲的活动走向。完整的《南极条约》概要我附在了文稿里面,有兴趣的话可以看一下,这里就不念了。值得一提的是,现在国际上常见的一些概念,比如“和平开发”、“禁止核武器试验”等等,就是在《南极条约》里面首次提出来的。可以说,正因为有了南极条约,才有了南极的和平与稳定,各个国家才有机会在上面建立各种科考站,我们才有机会了解南极,才有了关于南极洲的印象。

本书的作者,名叫大卫·戴,是一名澳大利亚的历史学家。他被誉为澳大利亚的国宝级学者,作品曾多次获得国家级文学奖。在这本书里面,他详细描写了很多南极洲鲜为人知的故事:比如,在南极洲各种活动的背后,其实是各个国家角力的过程。而更重要的是,作者追本溯源,完整描写了南极条约签订背后的一系列动作和关键事件,给我们揭开了覆盖在南极洲上的神秘面纱。

所以,接下来我会从三个方面为你解读这本书。第一部分,我来讲讲为什么南极洲的主权这么不好确定?第二部分,为什么各国会签订《南极条约》?最后一部分,我们一起看看《南极条约》的签订,给世界带来了怎样的影响。

为什么南极洲的主权这么不好确定?

追溯历史,我们会发现,南极洲的历史完全可以用八个字来总结,那就是“你方唱罢,我方登场”。各国势力在这里轮番登台,非常热闹。比如拿南极洲的发现来说吧,就不像哥伦布发现新大陆那么明确,而是很多国家、很多人,在长达两个世纪的时间里共同努力的结果。

历史上,英国的库克船长在1773年首度横跨南极圈,就此开启了人类的南极洲发现之旅。但是库克船长并没有登上南极大陆。是沙俄海军军官别林斯高晋,在1820年首次发现南极大陆,成为发现南极大陆的第一人。在那之后,英国的探险家斯科特与挪威的探险家阿蒙森之间,还有过一场抢登南极点的竞赛,等等。但在这期间,人们对南极洲还并不了解,甚至还发生过很多争论。比如南极点到底是海洋还是陆地?南极到底是一整块大陆还是一个岛屿群?最终,直到一战之后,美国动用飞机才将南极洲的全貌呈现在世人面前,人们才确定,南极洲是一块大陆。而且,是一块足有1000多万平方公里的大陆。这是什么概念?这个面积可比美国的国土面积还要大。

面对这么大的一块土地,各个国家怎么可能不动心呢?要知道,对于欧洲各国来说,当时收益率最高的项目,就是在全球建立殖民地。占领一片新的大陆,意味着领土、财富、资源等等一系列的好处。比如仅在非洲这片大陆上,就先后有法国、英国、德国、西班牙等等好多个国家进行瓜分。在这样的浪潮下,南极洲自然也没法幸免。那些在历史上对发现南极洲有贡献的国家,纷纷提出了自己的主权主张。从1908年英国提出开始,在20世纪上半叶,先后有澳大利亚、阿根廷、挪威等七个国家,对南极地区提出了自己的主权主张。

但奇怪的是,在长达半个世纪的时间内,无论是哪个国家提出的主张,最终都没有被承认。这是为什么呢?想回答这个问题,我们需要先回顾一下过去的殖民方式。以前,无论是欧洲各国殖民拉丁美洲,还是殖民非洲,基本上都沿用着这么一个套路:首先探险家登陆了一个新大陆,在那里举行占领仪式,然后回国向政府报告,然后政府再一登报公告,这样就算正式占领这块土地。之后别的国家如果也来到这个大陆,也不能占据同一块区域,只能另寻他处。这就是国际上对于殖民这件事的一套惯例,叫作“先占原则”,顾名思义,就是先到先得。这个原则因为简单好用,而且也确实解决了国际上很多领土纠纷,所以就一直延续了下来。但在南极洲,国际惯用的这套“先占原则”偏偏失效了。这是为什么呢?

答案在于先占原则的第二个字,“占”失效了。国际惯例,想要让先占原则起作用,需要满足两个条件,第一个是“先发现”,而第二个就是“实际占领”。什么是实际占领呢?就是一个国家在这片土地上,得有实际的活动,还得有人定居。一般来说,新大陆意味着财富和无限的可能,所以一旦发现新大陆这个消息传回国内,就会有无数的探险家、商人急速奔赴新大陆,去攫取当地的财富。为了方便活动,自然就慢慢有人开始在那里定居,开始贸易。然后为了保护贸易的正常进行,还有保护住在当地的国民,军队也就合理合法地介入进来。这样一来,就自然而然地形成了“实际占领”这个事实。但可惜的是,南极洲的特殊性,让“实际占领”这件事无从着手。

因为南极实在是太冷了。我们总觉得南极和北极都是两极,应该差不多。但实际上可不是这样。北极虽然气候寒冷,但也还是可以让人类定居的,比如部分因纽特人就生活在北极圈内。而南极虽然同属于极地,但它冬季的平均气温,甚至低于零下50摄氏度,比北极更加寒冷。这种恶劣的自然条件,让南极洲直到今天,都不适合人类长期定居。而没有人类定居,“实际占领”这个条件就始终无法达成。这样一来,不仅在国际法上没有了占领的依据,同时还造成了其他的影响。

比如,南极洲无人定居,人们就没办法判断,到底是哪个国家的人经常在那儿活动,也就没办法判断这片有争议的领土到底应该划分给哪个国家。其次,我们要知道,一个国家的领土在法律上是有排他性的,外国人是不能随便进入的。但南极洲的气候让南极不可能有军队驻守,就没办法阻止别的国家的人随意进入。所以,因为并没有实际上的占领,国际法律上对如何解决这样的情况也没有先例,几个国家最终只能是各说各话,莫衷一是。

好,总结一下这部分内容。国际上占领一块地方,遵循的惯例是“先占原则”。而南极因为自身特殊的气候,让这个原则失效了。各个国家没办法确定明确的土地归属,这才导致了长达半个世纪的南极洲领土争端。从这里可以看出,国际争端的实质,就是在具体的条件下,国际惯用的解决方案失效了,而各国又没有更好的办法去维护主权,所以最终就形成了一场关于领土问题的旷日时久的争论。

如果任由这样的争论持续下去,那么像世界上其他地区一样,最终有可能就会发展成战争。但就像我们前面说的,《南极条约》的诞生,让这一切都得到了解决。那么《南极条约》到底是怎么诞生的?各国为什么要放下争端,签订这么一个条约呢?接下来,我们就来聊聊这些事。

你也许有个疑惑,为什么这几个有领土争端的国家不能好好坐下来,一起商讨解决方案呢?要知道,虽然解决不了领土划分,但在国际法上还有一个方法,是可以解决领土争端的。就是“共管”,共同管理的意思,也就是几个国家对一片地区共同行使主权。比如,位于南太平洋的岛国瓦努阿图,就有一段时间因为无法确定主权归属,由英、法两国实行共管。

那南极洲作为一个有争议的领土,而且又没有原住民,为什么不尝试一下这种共管方案呢?事实上,它还真的尝试过。这件事,是美国主导的。二战之后,美国和苏联这两个超级大国,各自领导着东西方阵营,形成了对抗的冷战格局。而在南极洲主权的问题上,那些有领土争议的国家都隶属于西方阵营,那美国自然而然就成为了这里的主导国家。这时候,美国就提出过一个多国共管方案。就是,咱们共同成立一个超越国家层面的管理机构, 来一起管理南极洲。美国的算盘打得很好。如果是共同管理的话,那么美国自然还是具有主导力量的一方,将来无论在南极产生了什么利益,美国都能占到优势。但这个方案对其他国家没什么好处,所以,它首先遭到阿根廷、智利和澳大利亚的坚决反对。而挪威、法国等国家呢,也扭捏地表示不太同意这个做法。所以,共管方案就这样失败了。

其实,这个失败也应该早在意料之中了,南极洲这么大的地盘,那领土是一定要寸土必争的,没有国家会让步的。所以,看起来,对于南极洲的领土问题,也没有什么好的解决方案,这样的僵局会一直持续下去。但就在1950年,一件事情的发生,让南极洲的局面陡然发生了变数。是件什么事情呢?它就是苏联的入局。

咱们前面说过,沙俄的海军军官别林斯高晋,是第一个发现南极大陆的人。但从那之后,无论是沙俄时期,还是后来的苏联时期,俄国人从来没有就南极问题发表过言论。因为它主要的势力范围还是在北太平洋到北冰洋这片区域,南极对它来说过于遥远,没什么兴趣。但二战后,世界上掀起了一股南极热,让苏联的目光投向了这里。为什么大家会突然热衷于来南极呢?因为,人们在南极洲发现了一种特产生物,也是地球上最大的哺乳动物:鲸鱼。它不仅可以食用,从它身上提炼出来的油脂,还可以用来做炸药,做工业机械上的润滑油。这样一来,南极洲除了领土主权的价值外,还有非常现实的经济价值和军事价值。这些价值让苏联意识到,它不能就这样把南极洲放手送给西方阵营。

所以,1950年,苏联发表了一则声明,告诉这些国家:如果南极洲的事务不让苏联参与的话,那么无论讨论出什么结果,苏联都拒不接受。这则声明,让在南极洲有主权争端的几个国家一下子冷静了下来。毕竟,苏联才是他们的头号敌人。而且,1957年苏联发射了世界上第一颗人造卫星之后,南极洲的局面就变得更加紧张了。因为能够发射人造卫星,就意味着苏联有能力发射超远距离的洲际弹道导弹。这样一来,在北半球,它就有能力打到欧洲各国,甚至是美国本土。而一旦苏联在南极洲争得了某块土地的主权,它就可以在南极合法地部署导弹。到那时,所有南半球的国家,也都将处于苏联导弹的射程之内。

这个事实,把南极洲的主权争端推到了不得不解决的局面。因为如果再不解决,那苏联就有理由打着解决南极争端的借口,直接插手南极事务。这不仅有可能形成新一轮的全球军备竞赛,甚至,有可能让原本就紧张的国际局势进一步升级,这个后果可是不堪设想的。那怎么办呢?就在美国和其他国家头疼的时候,1957到1958年举办的一次观测活动,叫“国际地球物理年”,给了大家一个新的启示。这个启示就是和平开发,而它带来的结果,你应该也猜到了,就是前面提到的《南极条约》。

国际地球物理年,原本是科学家们为了解决地球气候问题,在国际上举办的一次跨国科学活动。这是冷战以来,第一次有东西方阵营的科学家们共同参加的活动,打破了一直以来东西方阵营交流的僵局。而南极洲又刚好是这次国际地球物理年要讨论的重要话题。因为这里的磁场、气候对于科学研究有重要价值。这个活动就给了各国一些灵感:我们为什么不能搁置主权问题,讨论一下和平开发的事情呢?这有这么几个好处。第一,既然主权问题争论了半个世纪都没有出来结果,那么完全可以先放一放,之后再说。第二,好不容易有这么一个活动,撕开了一个交流的口子,那这个时候最好再做点什么,稳固一下这个局面。第三,也是最重要的,面对苏联的威胁,放下争端,携手处理才是上策。因为有这些好处,所以和平处理南极事务的提议一经提出,立刻受到了各国的欢迎。经过了漫长的讨论,最终在1959年,这些国家就一起签订了这项具有历史意义的《南极条约》。南极从此进入了和平开发的科学时代。

当然,苏联也一起签订了这项条约。你可能会有个疑惑,西方阵营的这些国家同意签署不难理解,那苏联为什么也会同意呢?其实,也不难理解,因为苏联不希望重燃战火。“每天听本书”解读过一本书,叫《凯南日记》。那里面就提到,在当时,之所以可以维持冷战这个局面,是因为苏联的目的不是要在短期内干掉美国,而是在更长的时间周期内,慢慢瓦解资本主义制度。所以,一方面签订这个条约可以避免战争,另一方面借这个机会可以做长远打算,所以苏联也就同意了签订这个条约。

你看,《南极条约》的第一条就强调,“南极应只用于和平目的,一切有军事性质的措施都是被禁止的”。就是因为南极条约的签订,首要的目标是避免战争。而条约中的另外几条,比如维持科学开发和科考信息的自由交换,都保证了南极地区可以维持长时间的和平状态。这件事告诉我们,外部因素的入局,可能会让维系现状的条件消失殆尽。本来不停争论的几个国家,在苏联入局之后终于发现,再争下去可能会导致更不利的局面。而面对新的情况,只有跳出历史的框架,用创新的视角来看才更有可能解决问题,这才有了《南极条约》。当然,它也会带来新的影响。

我们讲讲《南极条约》的签订给世界带来了怎样的影响。

首先,《南极条约》的签订,可谓意义重大。对南极洲来说,这是它的第一部国际条约,保障了南极能长期处于和平稳定的状态,以及科考人员在上面可以自由地活动。而对于国际来说,《南极条约》让人们在处理国际领土争端的问题上,又多了一个新的案例。尤其是给一些非常特殊的地方,提供了法律上的参考。比如,月球应该如何划分归属?这在之前是个无解的问题。

而且,《南极条约》的签订,还能够帮助我们解决全人类的大问题。因为,就像我们前面说的,南极洲的磁场和气候对于科学研究有重要的价值。比如,气候变暖问题。你可能听说过,极地地区是研究气候变暖的最佳场所,因为一旦气候变暖,让冰山融化,就会造成全球海平面的升高。这让所有的沿海城市,像中国的上海和广州,美国的纽约和旧金山等城市,都有着被淹没的风险。而科学家在南极的研究活动,也许就能找这个问题的解决方案。类似这样的科学活动还有很多,它们都有个共同的特点,就是这并不是哪个国家的问题,而是全人类的问题。而这类问题的研究,只有在南极这个特殊的地方,通过科学上的自由协作才能够完成。

无论是为国际法添加新的参考案例,还是帮助解决全人类的大问题,都是签订《南极条约》所带来的正面影响。但正如辩证法告诉我们的那样,事物都有两面性,我们也应该警惕它可能带来的负面影响。这些负面影响掩埋在和平的表象之下,更加难以被察觉。

是什么影响呢?比如,其实我们仔细想想,《南极条约》并没有解决主权问题,而是冻结了主权问题,这就会带来潜在风险。前面我们说过,各国之所以同意签订《南极条约》,是为了避免战争。但是过去了这么长时间,苏联也解体了,冷战也不复存在,世界上只剩下美国这个超级大国。那为什么各国还能保持这样的和平呢?为什么《南极条约》还能发挥它的作用呢?这件事很多学者都做过研究,但最核心的一个观点,就是开发南极资源的成本太大。

南极其实并不像我们想象得那么荒凉,它的资源异常丰富,丰富到什么程度呢?它有着全球75%的淡水资源,数量庞大的煤矿、铁矿和石油资源,以及各种有色金属。可以说,南极就是一个巨大的的宝藏库。但这个宝藏库直到现在都还没有打开,就是因为南极洲气候实在太恶劣了。那里98%的土地都被2000米厚的冰层所覆盖,再加上气温非常低,所以无论是开采矿产资源,还是开发淡水资源,成本都非常大。所以,虽然步入21世纪以来,矿产资源日益短缺,人们却还是对南极没有什么想法。而且,相关法律已经提出,南极洲要实现可持续发展,像是之前提到的鲸鱼这类生物,也不能随意捕杀了。所以对各国来说,南极除了科学考察的价值之外,在其他方面并不能获得太多的利益,南极洲才得以保持它的和平状态。但我们需要注意一点,这个和平是有条件的,就是技术还不够成熟,开发成本还太高。那在将来,如果技术更加成熟,或者因为资源短缺到人们不得不开发南极的时候,现在的和平是不是还能维持呢?这需要打一个问号。这是《南极条约》蕴含的第一重风险。

而第二重风险,让我们更有理由去深入思考南极问题。因为南极洲是唯一一个脱离于联合国管辖的无主之地,这个特殊性,让《南极条约》的根基并不那么牢固。为什么这么说呢?在“每天听本书”里,有一本书叫《世界秩序》,里面讲过联合国在维护世界秩序方面起到的作用。它的核心作用就在于它维持了国际上的“均势原则”,就是“均衡势力”的那个“均势”。在国际事务上,联合国通过投票的制度,让成员国都可以发表意见,从而维持国际局势的稳定。而且几乎所有的无主之地,比如太平洋的海底、火星的表面等等,也都属于联合国的管辖范围。可是,南极洲从一开始就没有交给联合国管辖,而且它的签订也并不是一个均势的产物。

早在1956年,印度就曾经提出,应该把南极交给联合国管理,联合国也积极商讨过这件事。但有几个国家坚决反对,这件事情就无疾而终了。当然反对也是有原因的。你想,如果把南极洲交给联合国管辖,那么苏联作为联合国会员国,就有机会对南极事务行使否决权。而且因为历史的原因,苏联一个国家就拥有三个席位,这肯定会对南极相关事务的运作产生非常大的影响。其他国家当然就不同意了。

而且,《南极条约》发展到现在,已经是一个庞大的南极条约体系了。接受这套体系的国家有很多,其中分为协商条约的“协约国”和接受条款的“缔约国”。只有协约国,才有协商修订的权利。这和联合国中所有成员国都有投票权是不同的,缔约国只能被动接受条款。所以,《南极条约》本身就不是一个为公平而生的产物,它是既得利益者妥协协商的结果。旦维持它的条件被打破,那么《南极条约》所构建起来的和平,和它带来的正面影响,究竟还能不能维持,一切都是未知的。

首先,国际上占领一块地方遵循的惯例是“先占原则”,而南极因为自身特殊的气候,让这个原则失效了。而各国又没有更好的办法去证明自己的权益,所以最终就形成了关于领土问题争论不休的局面。

其次,苏联的搅局,让南极地区的局势变得更加紧张。签订《南极条约》,不仅可以避免战争,还能通过科学研究和科考信息的自由交换,来保证南极地区维持长时间的和平状态。这告诉我们,外部因素的入局,可能会让维系现状的条件消失殆尽。而面对这样新的情况,唯有跳出历史的框架,用创新的视角来看才更有可能解决问题。

最后,《南极条约》的签订,带来了法律和科学上的正面影响,但因为它的签订是妥协的结果,也就带来了两个风险。一个是,冻结的主权争端问题,可能随时会被打破;另一个是,《南极条约》本身并不是公平的产物,这个条约并不牢固。这告诉我们,事物都有两面性,看到正面的同时,也不要忽略它的负面。

分析国际上的战争和争端,我们会发现它往往并非是静态的,而是一个动态博弈的过程。这就像是我们每个人所面临的问题一样,既受到我们自身行为的影响,也因为外部环境的改变而不断变化。在这种复杂的动态博弈过程中,如果能够同时分析正反内外多种因素,把次要的干扰条件排除在外,将真实的事情抽象成一个模型,才能更好地做到理性分析,看清事情真相。

撰稿:李笃行讲述:徐溟旭脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.国际争端的实质,就是在具体的条件下,国际惯用的解决方案失效了,而各国又没有更好的办法去维护主权,所以就形成了关于领土问题的争论。

2.外部因素的入局,可能会让维系现状的条件消失殆尽。唯有跳出历史的框架,用创新的视角来看才更有可能解决问题。

3。在复杂的动态博弈过程中,如果能够同时分析正反内外多种因素,把次要的干扰条件排除在外,将真实的事情抽象成一个模型,才能更好地做到理性分析,看清事情真相。

第一条 - 南极应只用于和平目的,一切具有军事性质的措施均予禁止;第二条 - 自由的南极科学调查和为此目的而进行的合作应继续;第三条 - 在科考信息及科考人员上实现自由交换;第四条 - 冻结一切对南极的领土要求,并禁止新的领土要求;第五条 - 禁止在南极地区进行核试验或处理放射性物质;第六条 - 规定适用该条约的范围为南纬60°以南的所有陆地和冰架;第七条 - 缔约国观察员可自由视察南极一切地区,包括一切驻所、装置和设备及船舶、飞机等运输工具;各缔约国须对即将在南极开展的活动向其他各缔约方提前通知;第八条 - 缔约国对各自派出的观察员和科学家行使管辖权;第九条 - 在涉及南极的重要问题上,缔约各方应协商一致;第十条 - 努力阻止国家和个人做出违反《南极条约》的行为;第十一条 - 各缔约国对本条约产生的争议应和平解决;第十二、十三、十四条 - 有关修改条约、接纳新成员、翻译版本等杂项。