《华夏边缘》 裴鹏程解读

《华夏边缘》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是著名历史人类学家王明珂先生,他是美国哈佛大学东亚系博士,曾任中国台湾“中研院”历史语言研究所所长,长期从事有关“华夏”问题的研究。《华夏边缘》是他最重要的代表作。

关于本书

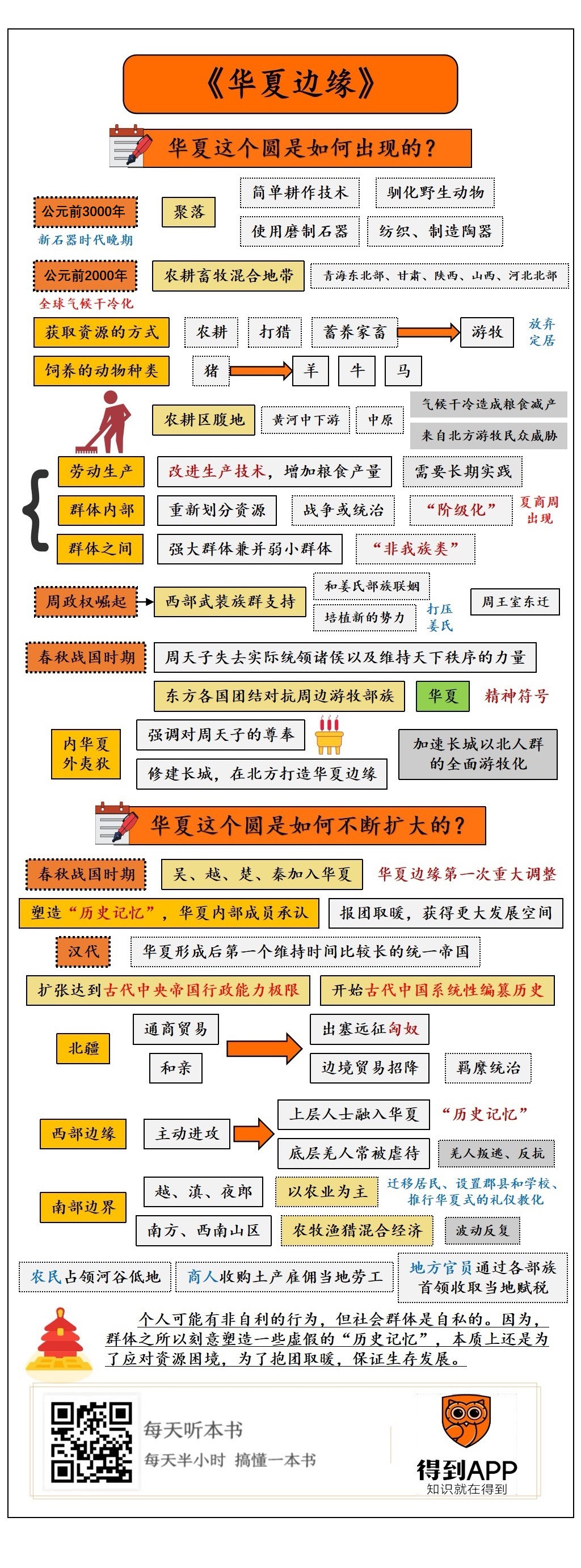

不同于传统的文献或考古研究,王明珂先生用历史人类学研究方法,从边缘角度考察“华夏”的形成发展过程,他提出:公元前2000年前,由于资源竞争加剧,华夏先民为了生存而逐渐聚合成大的族群。此后,华夏群体通过历史记忆来凝聚人心,对边缘族群或是吸纳、或是排斥。最终,华夏在汉代大致定型。

核心内容

1.“资源竞争”如何导致华夏出现?

2.“历史记忆”如何加速华夏壮大?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的书是《华夏边缘》,讲的是“华夏”是怎么来的?

“华夏”是中国人最早的自称,在两千多年前的春秋战国,这个词就已经出现了。那“华夏”是怎么诞生的呢?

有人认为,华夏族群起源于中原核心区,也就是今天黄河中游一带。随着华夏文化不断扩散传播,周边地区被卷入进来,华夏族群因此不断壮大。还有人认为,华夏民族不是一个中心扩散,而是多中心凝聚的,中原一带有多个文明起源,最终合流为华夏族群。

本书作者是著名的历史人类学家王明珂先生,他是美国哈佛大学东亚系博士,曾任中国台湾“中研院”历史语言研究所所长,长期从事有关“华夏”问题的研究。他认为,无论是一个中心扩散,还是多中心凝聚,都有一个前提,那就是中原地区的文明具有持续而且明显的优势,这样才能不断吸纳周边族群。但众多考古发现,新石器时代晚期,从今天辽宁一带,到长江流域,不同地区人群的生活方式非常相近。人们既种植谷物,也会捕鱼、打猎、采集野果。在这种情况下,庞大的华夏族群是很难形成的。

作者选取了一个独特的角度来回答“华夏如何出现”的问题,这就是从“边缘”观察华夏。这本《华夏边缘》正是王明珂先生阐述“边缘理论”的核心著作,也是他本人最重要的代表作。本书在历史学、人类学、考古学领域有广泛影响力,是人文社科必读经典之一。

王明珂有个很形象的比喻:当我们在纸上画一个图形的时候,是图形边缘决定了它的形状。比如,我们画一个圆,是圆的边决定了这个圆是大是小、是正圆还是椭圆。所以,考察华夏这个群体,不妨重点关注“华夏边缘”的形成和发展过程。

从边缘的角度考察华夏历史会发现,华夏的发展过程中有两个关键词,一个是“资源竞争”,一个是“历史记忆”。在4000多年前,也就是公元前2000年前,由于资源竞争加剧,华夏先民为了生存而逐渐聚合成大的族群。华夏最初就是这样出现的。此后,华夏族群为了不断壮大,开始通过历史记忆来凝聚人心。而对于华夏边缘的那些族群,有的排斥,有的吸纳。吸纳这些边缘族群的方法,同样也是塑造历史记忆。

接下来,我们试着把华夏看作一个圆,分两部分看一下,在古代中国,华夏这个圆是怎么出现的?以及如何变大的?

为什么华夏会在公元前2000年左右出现呢?

让我们先回到公元前3000年的中国北方。这时的中国正处于新石器时代晚期。中国大地上,分布着许多聚落,如同满天星斗。各个聚落都过着靠山吃山靠水吃水的生活。从辽河到长江,从今天的青海到山东,虽然地理跨度很大,但这些聚落都有很多类似特征。比如,都掌握了简单的耕作技术,把植物的果实种子加以播种;都驯化野生动物;都使用磨制石器;人们还学会纺织和制造陶器。虽然每个族群的活动范围都不会很大,但经过间接沟通,技术和文化也会在不同聚落之间流动。黄河中游一位河南老农使用的陶器,跟长江下游一位苏南居民使用的陶器是差不多的。

长期的农业定居生活,使原始居民的人口迅速增加。人口多了,村落之间的空地变少了,可以使食用的果实也有点不够分了,聚落之间出现了越来越多的冲突。尤其是在公元前2000年左右,矛盾突然变得尖锐起来。

公元前2000年前,全球的气候开始变得寒冷干燥。受影响最大的是农耕畜牧混合地带,也就是今天青海东北部、甘肃、陕西、山西、河北北部一带。这里的水热条件比不上南方的黄河、长江中下游地区,农作物产量不高。所以,居民在农耕之余,必须多打猎或多蓄养家畜,这样才能生活下去。但气候变得干冷,导致农作物产量更低,别说饲养家畜,人的口粮都很紧缺。所以,人们放弃定居,开始带着家畜四处寻找食物。你看,游牧开始了。

不过,从农耕畜牧混合到游牧,可不只是带着家人和家畜四处游走那么简单。民众饲养的动物种类,以及获取资源的方式都发生了很大变化。

以青海东北部的河湟地区为例。这里是黄河的干流以及黄河支流湟水河的发源地,后人把这里称作河湟地区。考古发现,在公元前2000年前,河湟地区的人们不仅减少了农业活动,他们饲养的动物也发生了变化。原本人们很喜欢养猪,但逐渐地更愿意养羊。

今天,家猪都是圈养的。但在原始社会,猪是要放养的。猪是杂食动物,搜寻的食物是浆果、坚果、菌类、野生谷粒这些东西。这也是原始先民可以直接食用的东西。所以,当植物果实丰富的时候,人类可以和猪分享这些食物。

当食物缺乏的时候,猪与人在觅食上就会变成竞争关系。所以,人们就想着饲养一些收益更高的动物,这就是羊。羊吃的是草,这是人类不能直接食用的植物。而且,河湟地区的人们一般生活在河谷地带,羊可以攀高,在河谷上方的高地吃草。显然,人饲养羊的成本,要比养猪低很多。另外,马和牛也有这些优点。马和牛还能在民众迁徙的时候,扮演交通工具角色。你看,在生存压力下,选择游牧生活的人们,放弃了猪这种奢侈品,选择了更实用的羊、牛、马。

不过,放牧带来的收益,是没法跟农耕相比的。为了补充生活资源,人们不得不去农耕区抢。而要想抢,就要有更强的武力,更快的速度。这样,走向游牧化的民众,必须武装化。

说完北方农耕畜牧混合区的民众,我们再看农耕区腹地,也就是黄河中下游地区。

黄河中下游的农耕区,就是后人常说的中原。当时的中原民众面临双重压力,一方面是气候干冷造成的粮食减产。另一方面是来自北方游牧民众的威胁。资源本来就不够,还有可能被抢走,这该怎么办呢?

应对这个问题,主要有三种办法。

第一是改进生产技术增加粮食产量。但迭代生产技术是个长期实践才会见效的事情。于是人们想到第二种办法,重新划分资源,让少数人吃饱。也就是通过战争或统治,让大多数人少吃多干,供养剩下的一小部分人,这就是“阶级化”。

重新划分资源还有一种办法,部分人结成共同体,然后宣布其他人“非我族类”,再把他们的资源抢过来。这种方法更暴力,更残酷,冲突更激烈。

这三种方法,常常是组合使用的。比如在黄河中下游地区,人们在劳动生产中不断改进生产技术。同时,群体之间、群体内部的冲突也更加频繁。群体之间,强大的群体会兼并弱小的群体。群体内部,掌握更多资源的人变成贵族,他们会对下层农人进行剥削。为了巩固自己的地位,掌握资源的贵族会修建豪华的宫殿,组织强大的武装力量。在这个过程中,人群间的财富和权力分配,越来越不平等,并逐渐形成一个金字塔形的社会结构。普通民众在下层,统治者在上层,最高统治者在顶端。体现在古代中国的历史上,就是夏、商、周的出现。公元前2000年左右,气候干冷化,夏政权出现。到公元前1500年左右和公元前1000年左右,商和周出现。

你看,公元前2000年前的全球气候干冷化,给中国大地上的先民带来严峻的生存挑战。原本生活方式相近的各个先民聚落,走上不同的道路。生活在农耕畜牧交界处的北方民众,走向畜牧化、移动化和武装化。生活在农耕区腹地的中原民众,结成维护共同资源的群体,夏、商、周这些比较强大的政权出现了。

作者王明珂说,原本的“满天星斗”变得“月明星稀”。 这里的“星”指的是原本广泛分布的小型聚落,“月”指的是夏商周这些强大政权。“月明星稀”并不是说小型聚落消失了,而是它们被夏商周这些“月亮”的光辉给掩盖了。“星”依然分布在“月”的边缘。换句话说,“华夏”和“华夏边缘”的雏形出现了。

但雏形出现,并不意味着“华夏”的概念出现了。直到西周,“华夏”的概念还没有被提出。而且“谁是华夏,谁不是华夏”也很不明确。周政权的很多盟友都是西部的游牧部族,甚至周人最初就属于西戎部落。

既然这样,“华夏”概念是如何出现的呢?

这就要说到一个非常有名的故事,“周幽王烽火戏诸侯”。大概情节是,西周末代天子周幽王非常昏庸,他宠幸美女褒姒,为博美人一笑,点燃烽火台,多次戏弄诸侯。后来,周幽王更是变本加厉,废黜王后申氏和太子宜臼,立褒姒为后。结果,西方的犬戎攻破西周都城,杀死幽王。幽王的儿子周平王,把都城从今天的陕西西安一带东迁到河南洛阳一带,开启了东周历史。

这并不是一个简单的昏君亡国的故事,它其实讲述了“华夏”概念出现的历史背景。

我们需要简单回顾一下,周政权的崛起过程。周是在渭水流域崛起的,也就是今天的陕西中部。周之所以能灭商,不是因为《封神榜》里的神人帮助,也不是商朝气数已尽,一碰就散架。周的成功,得益于西部武装族群的支持。

其中有一个盟友很重要,这就是姜姓部族。周人最初进入渭水流域,建立大本营,离不开姜姓部族的合作。这个姜姓部族是什么来头呢?

姜姓是渭水流域的本土势力,他们与西戎有非常密切关系,甚至有人认为姜姓就出自西戎。因此,周人一直以来都跟姜姓族群保持联姻,周幽王的王后申氏就属于姜姓部族。通过联姻,周人在渭水的地位得以巩固,并通过分封的方法,把影响力扩展到东方。

但历代周天子也时刻警惕着姜姓族群的势力。他们想到的办法是培植新的势力。比如周孝王就曾培植非子,让非子一族替周王养马,后来还赐给非子“秦”这块土地,以及“嬴”这个姓。没错,这就是秦国和嬴姓的来源。而西周末代天子周幽王之所以废黜申氏王后,另立褒姒为后,也是为了打压姜姓的申氏部族,培植新的支持力量。

但这些举动,激怒了姜姓申氏以及他们背后的西戎。最后,申氏勾结西戎中的犬戎人,将周王室和他的臣属逐出渭水流域,周人从此跟西戎决裂。

这件事迅速推动了“华夏”概念的出现。怎么回事呢?

周王室东迁后,古代中国历史进入春秋战国时期。这段历史最大的特征是礼崩乐坏、天下战乱。为什么周王室只是迁了都城,立刻就失去了号召力呢?

这正是因为,周人失去姜姓等族群的支持,并且惹毛了西戎,所以周天子失去了实际统领诸侯,以及维持天下秩序的力量。

没有了周王室的控制,看起来,东方各诸侯国更自由了。事实上,他们变得更紧张了。因为,之前周王室与西戎保持良好关系,西戎、北狄这些游牧部族不会轻举妄动。但现在,游牧部族的入侵,是随时都会发生的事情。

为了对抗戎、狄的入侵,东方各诸侯开始强调,要团结对抗周边的游牧部族。“华夏”的概念就是在这种背景下出现的。

“华夏”这两个字并称,最早出现在《尚书》中。华夏是什么意思呢?后世有人解释:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”其实,华夏最初指的就是周。也就是说,东方各国把周当作精神符号,用“华夏”这张大网,把彼此网罗进去。被网罗进去的群体都是“我族”,是“华夏”;网之外的群体就是“非我族类”,并给他们起了许多难听的名字,像蛮、夷、戎、狄、胡等等。

东方各国,不仅通过“华夏”概念强化彼此关系,而且把“内华夏,外夷狄”落实在行动上。比如,强调对周天子的尊奉。我们看春秋的历史,各路诸侯出去打仗,都会打着周天子的旗号,打仗后还希望获得周天子的认可与褒奖。另外,东方各国还修建了长城,在北方打造了一个清晰可见的华夏边缘,以更好地保护南方资源。

再看被排除在“华夏”之外的那些“蛮夷戎狄”。其实,最初的“华夏”和“蛮夷戎狄”并没有多大区别,毕竟连周王室都是在与西戎混杂的地界中崛起的。但东方诸侯国反复强调“非我族类,其心必异”,还修筑长城把周边部族在地域上隔绝开。这既明确了华夏的边界,反过来也让北方、西方的游牧部族产生强烈的自我认知。他们意识到,长城另一边的族群与自己不同,自己是被对方排斥的。如此一来,更加速了长城以北人群的全面游牧化。

你看,在春秋战国时期,“华夏”与“非华夏”之间,既出现概念边界,也出现地理边界。“边”出现了,华夏这个“圆”也就出现了。

不过,春秋战国时期的华夏无非就是中原一带,也就是今天以河南为中心的一圈。华夏这个圆是如何不断扩大的呢?

华夏边缘有两次重大调整。第一次是春秋战国时期,吴、越、楚、秦的加入。第二次是在汉代,华夏边缘被拓展到古代中国的极限。

先看春秋战国时期,华夏边缘的第一次重大调整。吴、越位于中原的东南方,楚在南方,秦在西方,这些地域原本不属于华夏,如何能加入华夏呢?

这就要说到一个重要的方法,塑造“历史记忆”。具体说,就是寻找一个“华夏祖先传说”。

我们以吴国为例。你可能听过“太伯奔吴”的故事。故事大致内容是,周人先祖周太王有三个儿子,长子太伯,次子仲雍,小儿子季历。周太王发现,小儿子季历之子姬昌聪明早慧,太王十分喜爱,想传位给姬昌。但根据传统,应该是长子太伯继位。太伯得知此事后,和二弟仲雍借着为父采药的机会一起逃到荒凉的江南一带。太伯断发文身,以示与华夏断绝,此后自创基业,建立了吴国。

吴国大致在今天的江苏南部,距离当时周人的活动范围十分遥远。太伯如果是为了避位,找个深山藏起来就好,大可不必从今天的陕西跑去江苏。

而且,查阅史料就会知道,后人开始对吴国有比较深的了解,开始于吴王寿梦时期。此前的吴国历史,只有“太伯奔吴”的传说。太伯到吴王寿梦之间,只有王室世系。如果继续查看王室世系还会发现,最早的四代君主的名字,都带有伯、仲、叔、季的字样,这是周人命名的习惯。但之后到寿梦的十多代人就没有这个特点了。

作者推测,最早四代君主的名字有可能是后来加的,目的是为了衔接“太伯奔吴”的传说。人们为什么要大费周章讲出一个“太伯奔吴”的故事呢?

来看一下吴王寿梦时期的中国历史。这时,古代中国发生一件大事,南方的楚国崛起了。 楚国核心区位于长江中游,而吴国在下游。楚国可以顺流而下侵扰吴国。所以,吴国急需帮手一起对付楚国。潜在的帮手,就是北方的华夏各国。于是,吴国特别希望能够加入华夏系统,与那些国家站在一起。

不过,要想加入华夏大家庭,还得获得华夏内部成员承认。华夏各国也正遭受南方楚国的侵扰,于是接纳了吴国。根据历史记载,吴王寿梦时期,楚国大夫申公巫臣投奔华夏集团的晋国。他又从晋国出使吴国 ,教吴国如何使用兵法、车战来牵制楚国。从此吴国被卷入华夏政治中。

话说回来,太伯没有去东南吴国,那他去了哪儿呢?有学者做过考证,太伯去的那个“吴”在西安附近的宝鸡市,还在陕西省境内。

不管怎么说,吴国的加入使华夏族群的东部边缘扩展到大海,而新加入的吴国也站上更广大的舞台。

后来,吴国不仅打败了楚国,还打败了徐国、齐国等国。甚至,老牌华夏诸侯国晋国国君约吴王夫差在黄池,也就是今天河南封丘举行会盟大典。吴国特别兴奋,调集全国可用之精兵,浩浩荡荡奔向北方。这是吴国的高光时刻。这个故事还有后话,顺便说一下。吴国大军刚开拔不久,卧薪尝胆多年的越王勾践,集结精兵,迅速攻下吴国国都,吴国霸业轰然倒塌。

吴国的案例说明,加入华夏族群不仅可以抱团取暖,还能获得更大的发展空间。而且,由于华夏与周边族群相比,在农业生产、社会治理方面更先进。所以,吴国南边的越国,渭水流域的秦国,长江中游的楚国,也先后卷入华夏世界的政治互动中。它们加入华夏的过程,同样是打造历史记忆,讲一个有关华夏祖先的故事。东南的越国王室,自称是夏王子少康的后代。西北的秦国与南方楚国,其王室都自称是五帝之一颛顼的后代。

原本,华夏把秦国当作西戎,把楚国当作南蛮,但随着他们的加入,戎、狄、蛮、夷这些词便被重新定义,开始指示更边缘的异族。华夏边缘也在这个过程中,由黄河流域逐渐向周边扩张。华夏族群也因此不断壮大。秦帝国的出现,就是华夏的具体政治化身。

不过,秦国的历史并不长,华夏边缘的进一步扩张,还要说到接下来的汉朝,这是古代华夏边缘的第二次重大调整。直到宋朝、明朝时期,古代中国人对华夏的想象,仍然是汉代打造的版本。

汉代之后,中国还经历了隋唐等历史时期,为什么遥远的汉代,对后世的影响力那么大呢?

汉代是华夏形成后第一个维持时间比较长的统一帝国,两汉历史长达四百多年。华夏和边缘各部族的关系,因为漫长的历史而变得稳固。而且,汉帝国势力在东亚的扩张,几乎达到了古代中央帝国行政能力的极限,进一步巩固了华夏族群的基本盘。

还有一点很重要,汉代其实塑造了古代中国人对华夏最基础的“历史记忆”。古代中国系统性编纂历史,就是从汉代开始的。后世再提到上古华夏的历史,基本上都会参考汉代人编纂、整理的史书。换句话说,汉代人对华夏的想象,深刻影响之后一千多年的古代中国。

春秋战国时期,人们在想象华夏的时候,会用“蛮夷戎狄”给华夏画出一个边界,汉代人是怎么想象华夏的呢?

在汉代人的观念里,他们同样是被四方异族环绕的。对待不同边缘族群,汉帝国采用了不同的措施。

我们先看北疆地区,这里是华夏边缘最先出现的地方,也是华夏和异族分隔最明确的地域。由于气候原因,长城以北是游牧经济,长城以南是农耕经济。长城以北的游牧族群遭到南方华夏族群的强烈排斥。为了与华夏族群对抗,北方游牧族群也形成中央化、阶级化的国家组织。匈奴就是典型代表。

对待匈奴这样的北方游牧国家,汉帝国在国力比较弱的时候,主要采用的是通商贸易与和亲这两种手段。随着国力不断增强,汉帝国开始恩威并施,一方面出塞远征匈奴,另一方面也通过边境贸易来招降匈奴。部分匈奴人在汉帝国的威逼和利诱下,加速向汉帝国靠拢。汉帝国怎么对待这些敲响华夏大门的人呢?

对这些归降的匈奴人,汉帝国实施羁縻统治,也就是提供生活补助,让他们自我管理,不给朝廷添乱。同时,让他们帮汉帝国守边,防御、征伐其他的北方游牧部族。

由于华夏的北部边缘非常明确,所以除了个别战略要地外,汉与匈奴之间并没有爆发大规模的土地争夺战。因为,就算汉帝国占据了匈奴人的土地,也没法进行农业生产,没法把汉帝国的政治、文化那套东西推行过去。

再看汉帝国的西部边缘。这里住着羌人,作者王明珂在他的另一部作品《游牧者的抉择》中提到,羌人其实是个非常含糊的统称,他们生活在华夏西部的河谷之地。由于地理原因,羌人各部落彼此之间很少有来往,并没有形成一个统一族群,像是一盘散沙。汉帝国对羌人采取了主动进攻的态度,军民经常侵入羌人的河谷地带,因为这里可以进行农业生产。通过这种方法,汉帝国试图拓展华夏的西部边缘。

但汉帝国面临的实际情况是按下葫芦浮起瓢。羌人部落各自为政,汉帝国这边跟一批羌人部落签订合约,那边就有一些部落发起反击。后来,汉帝国想到一个办法,把羌人迁入境内。一些上层人士选择融入华夏,他们还是启用了“历史记忆”这个工具,把本族和华夏的上古先人联系起来。但底层羌人的境遇不太好,逼急了就会造反,东汉中后期,汉帝国出现了多起羌人叛逃、反抗事件。这是东汉社会崩溃的重要原因。

最后看一下南部边界。这里情况复杂一些,汉帝国对待越、滇、夜郎,和对待南方山区部族的政策是不一样的。

越、滇、夜郎大致相当于今天的浙江、福建、广东、广西、云南、贵州一带。这些地区以农业为主,汉帝国可以比较有序地把它们纳入华夏系统。除了迁移居民、设置郡县和学校、推行华夏式的礼仪教化,塑造“历史记忆”这个手段是少不了的。在东汉的会稽郡,也就是今天浙江福建一带,人们强化“舜东夷之人也”这种说法。当地人认为,华夏上古贤君舜其实与会稽的民众有血缘联系,所以,会稽郡的人也属于华夏系统。还有西南的蜀郡,也就是今天四川成都一带,当地流传“禹兴于西羌”的说法,也借此摆脱了华夏边缘的地位,加入华夏大家庭。华夏边缘在南方地区实现了进一步外推。

不过,在一些不能进行农业生产的南方山区、西南山区,汉帝国就得多花点力气。这些地方实行农牧渔猎混合经济。汉帝国农民会渗透到这些地区,尽可能占领河谷和低地,商人会在这些地方收购土产,并雇佣当地劳工,汉帝国的地方官员通过各部族首领来收取当地赋税。汉帝国民众与当地民众会发生许多摩擦,这里的华夏边缘常常是波动反复的。

在这个过程中,汉帝国把古代华夏的边缘扩展到当时的极致。

直到宋朝、明朝时期,古人对华夏的想象依然是以汉朝为基础的。他们认为,华夏版图之内的世界是个统一体,是不容分裂的。作者王明珂打了个比方,如果把古代华夏比作一个木桶,华夏边缘就是木桶的铁箍,这个铁箍把不同的木片紧紧拢在一起。而铁箍一断,木桶就散了。反映在古代中国的历史上就是,一旦地方发生叛乱、割据,中原帝国会不顾一切去平定。

社会生物学者理查德·道金斯有部名作叫《自私的基因》,书中提到一个经典的理论:个人可能有非自利的行为,甚至为了群体牺牲,目的在于保证基因群的延续。

本书作者王明珂在观察古代华夏族群的发展过程后提出:个人可能有非自利的行为,但社会群体是自私的。因为,群体之所以刻意塑造一些虚假的“历史记忆”,本质上还是为了应对资源困境,为了抱团取暖,保证生存发展。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

公元前2000年前,由于资源竞争加剧,华夏先民为了生存而逐渐聚合成大的族群。此后,华夏群体通过历史记忆来凝聚人心,最终在汉代大致定型。

-

个人可能有非自利的行为,但社会群体是自私的。因为,群体之所以刻意塑造一些虚假的“历史记忆”,本质上还是为了应对资源困境,保证生存发展。