《勇敢的天才》 风君解读

《勇敢的天才》| 风君解读

关于作者

本书作者西恩·B·卡罗尔,是一位著名的科学家,现在威斯康辛大学麦迪逊分校担任分子生物学和遗传学教授。他同时也是享有盛誉的科普作家,他创作的《非凡的生物》《优胜劣汰》等科普作品,都是叫好又叫座的畅销书。

关于本书

本书讲述了一位科学家和一位哲学家,如何经受法国抵抗运动的艰难磨砺,并凭借自己的才华脱颖而出,分别成为生物学和现代文学的领军人物,最终在各自领域荣获诺贝尔奖的传奇历程。书中既有二战时期的法国抵抗运动史,也有战后遗传学大发展的生物科学史,还有二十世纪哲学思想的发展史。是一本融汇了基因、哲学、文学、历史、友情多种元素,是一部非常特别的传记。

核心内容

加缪通过写作与思考,表达了对人类存在问题的拷问,对命运荒谬性的揭示以及反抗所具备的意义,而莫诺则通过实证科学的研究和发现,证实了人类出现的偶然性和“荒诞”,并动摇了建立在命定论基础上的价值体系和信仰,促使人去进一步反思自己的存在。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《勇敢的天才》。这本书的中文版大约43万字,我会在30分钟的时间里,为你讲述书20世纪法国作家、哲学家加缪,和同时代的法国生物化学家莫诺的故事。这两位在各自领域才华横溢的人物历经二战浩劫,成长为各自领域的领军人物并荣获诺贝尔奖。他们不但结下了深厚的友谊,而且作为哲学家和科学家,还共同阐释了哲学与科学的殊途同归,探寻了生命的意义。

这本书是一部人物传记,我们通常看到的传记,总归是关于一个人,也就是传主的生平的。可这本书却与众不同,它有两个传主:一个是哲学家和作家,诺贝尔文学奖得主阿尔贝·加缪,另一个是生物化学家雅克·莫诺,诺贝尔生理医学奖得主。这两人乍看之下似乎毫无关联,那为什么成为一部传记中的两个主人公呢?是因为他们都参加过二战时的法国抵抗运动吗?还是因为他们都获得过诺贝尔奖?又或者,是因为两人之间不太为人所知的友谊?似乎都有些牵强。而二战抵抗运动或是加缪的哲学观,又和遗传学的科学研究有什么关系呢?如果不能解释这些问题,那本书的故事就没法说圆,生搬硬凑地把两个都是法国人的诺贝尔奖得主放到一起,只会变成毫无意义的拼凑,就算是法国读者也不会因为加缪或者莫诺的名气而买账。

但本书作者卡罗尔无疑有着敏锐的洞察力,他显然捕捉到了这两位主角之间千丝万缕的关系,并将其编织融合在了一本书里。这种关联,就蕴藏在《勇敢的天才》这个书名之中。他们是各自领域的天才,有着超越常人的智慧,但同时他们又同样具有非凡的勇气,这勇气帮助他们共同面对黑暗和灾难,促使他们不断砥砺奋进,也让他们始终直面与反思整个人类的命运。

于是,我们就有幸读到了这本奇妙的书,它讲述了一位科学家和一位哲学家,如何经受法国抵抗运动的艰难磨砺,并凭借自己的才华脱颖而出,分别成为生物学和现代文学的领军人物,最终在各自领域荣获诺贝尔奖的传奇历程。

书中有二战时期的法国抵抗运动史,也有战后遗传学大发展的生物科学史,还有二十世纪哲学思想的发展史。是一本融汇了基因、哲学、文学、历史、友情多种元素,透着奇异色彩的“传记”,光是这种大胆的跨界就已经让人对书里的故事充满好奇了。

曾经有人推断,作者一开始主要是想写一本关于遗传学发的科普读物,而他在发现了加缪和莫诺之间超乎寻常的友情,以及他们二战时的共同经历后,才灵机一动,写出了这本不一般的双重传记。

在这里我们从全书中提炼出三个主要的叙述角度,让你能够对书的内容有一个基本把握。

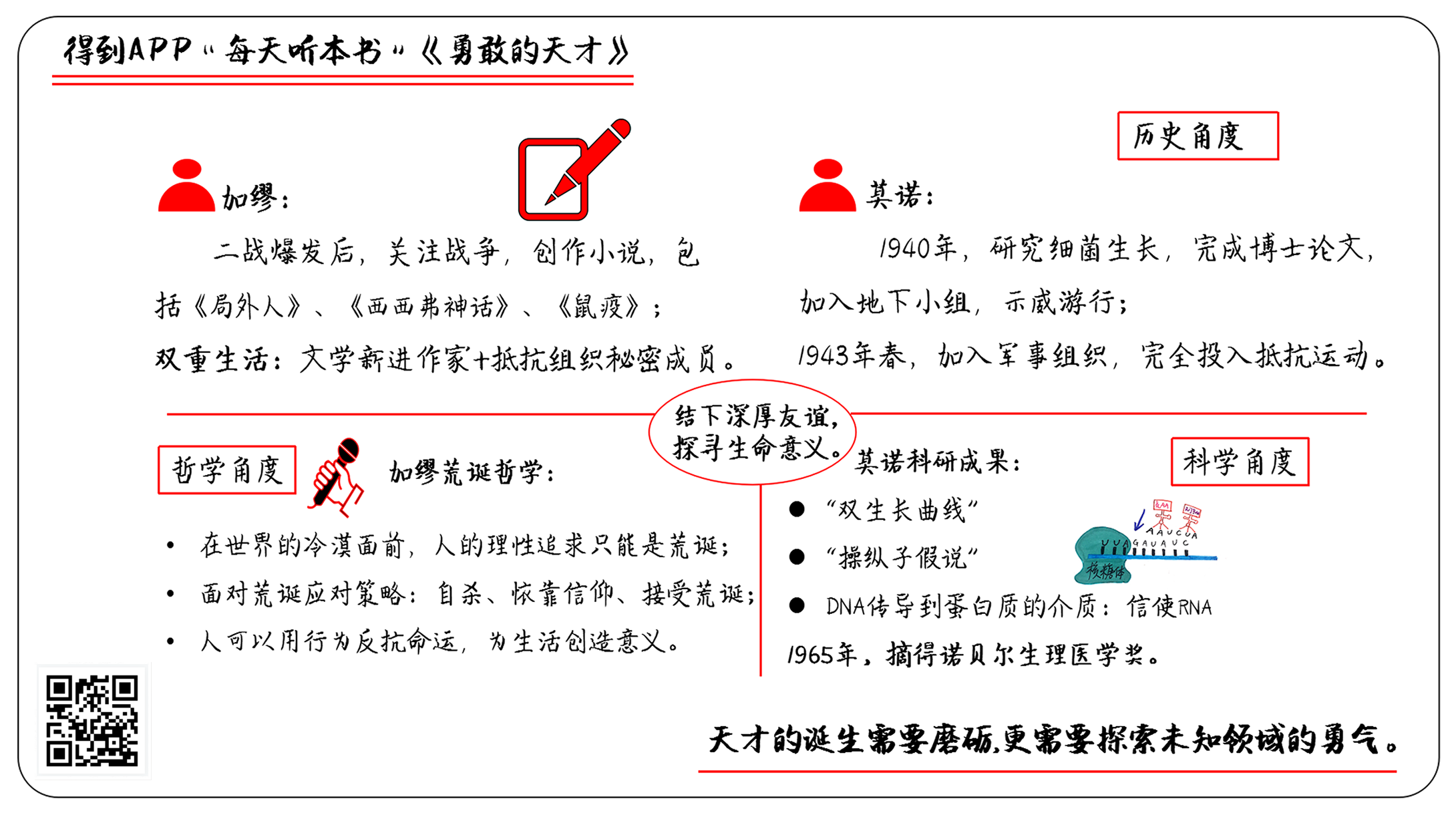

第一个,是历史事件的角度,主要关注二战时期两位主角分别投身法国抵抗运动,并逐渐成长的过程。第二个,是哲学思考的角度,也就是身为哲学家的加缪基于二战中自身的遭遇做出的对现代处境的思考。第三条,是科学发展的角度,讲述战后现代遗传学的一系列重大发现,莫诺等人在其中所做出的贡献,以及身为科学家的莫诺,如何用自己的发现来继续探讨生命的意义所在。

那么首先,我们来看看第一个历史的角度。

本书涉及的历史,主要是二战期间的,当然,最主要的是法国的抵抗运动史。二战爆发后,希特勒用闪击战打得英法联军措手不及,联军面对德军攻势节节败退。短短两周以后,巴黎沦陷。在当时的法国政府中,投降派最后占了上风。主张与德国媾和的贝当元帅上台,法国政府随即宣布同意德国的停战条件,法国正式战败。当时的法国,五分之三的领土被德国占领,剩下的则由维希法国傀儡政权统治,一段法国历史上的黑暗时刻到来了。那么,在这个国家陷入危急和分裂的时刻,我们的两位主角又有什么遭遇呢?

先从我们比较熟悉的加缪说起吧。加缪并不是土生土长的法国人,他出生在法国的北非殖民地阿尔及利亚。战争爆发前,26岁的加缪只是一个默默无闻的报社记者,虽然怀抱着文学梦想,也已经出版了几本随笔集,不过都只印了几百本而已。也就是说,还只是一个胸怀大志但还不为人知的文学青年。二战的爆发,可以说改变了他的人生轨迹。

由于战争的关系,他供职的报社被迫停刊,加缪也丢了工作。他并没有被征兵,因为他中学时曾患过肺结核。由于在阿尔及利亚找不到好工作,3月的时候,加缪决定前往巴黎寻求发展,并顺利地在《巴黎晚报》找到了一个职位。在那里,他一边关注战争的进展,一边继续进行自己的小说创作。这部小说就是日后他的成名作《局外人》。小说的哲学主题是“荒诞”,这个主题,也贯穿了加缪一生的创作。

当时的欧洲,虽然大多数人都希望和平,但战争的阴云已经密布,这的确会让人生出一种强烈的荒诞感。而在一个陌生城市的孤独生活,也给他的创作带来了不少灵感。

到5月初,他已经完成了《局外人》的草稿。可也就在这时,德国出兵法国,法国很快就战败投降。随后,德国扶持的傀儡政权开始运作,并效仿德国人出台了排斥犹太人的法令。不想与投降派同流合污的加缪,在1940年底离开法国,回到阿尔及利亚。在此期间,他写作并完成了另一部代表作《西西弗神话》,继续探讨荒诞主题。1942年,加缪因为肺结核复发,不得不搬到法国小镇庞内里尔疗养,在那里他写出了影射纳粹占领的小说《鼠疫》。也是在那里,他接触到了抵抗组织,并加入了一个名叫“战斗”的抵抗组织,在组织的地下刊物《战斗报》上发表文章,鼓舞法国人抵抗纳粹。当然,发表的文章都是匿名的。

为了便于开展工作,他又回到巴黎,过着一种双重生活,表面上是文学圈的新进作家,实际上是抵抗组织的秘密成员。也是在那段时间,他认识了著名的存在主义哲学家萨特和他的妻子波伏娃,并和两人成为了好友。这段双重身份的日子并不好过,甚至可以说危机重重,很多加缪的战友被盖世太保逮捕。加缪自己也曾差点被抓。不过,当时二战的形势已经发生了变化。德国进攻苏联失败后不得不转入战略防守,盟军则开始反攻。1944年6月5日,盟军在诺曼底登陆。8月25日,巴黎解放。之后的日子,加缪担任战斗报的主编,并写下了许多著名的社论,鼓舞法国人民。

这段时间里,我们的另一位主角莫诺又有什么经历呢?

和加缪一样,当时的莫诺也是初出茅庐的年轻人,还在为自己的生物学博士学位忙碌。1940年2月,他应征入伍,并成为工程兵部队的一员。4月德国入侵挪威后,莫诺正式到部队报到。可惜的是,或者说幸运的是,法国败得太快,莫诺的部队还没上前线,法国已经输了战争。于是他在军队遣散后回到巴黎和家人团聚,并重新开始自己的细菌生长研究,以完成博士学业。

事实上,他还真发现了一点有趣的现象,他发现,当培养基中有两种不同的糖类时,细菌的生长曲线会和单一糖类的情况不同,会在增长到一半时出现一个小暂停,然后继续呈指数级增长。这种现象让莫诺感到困惑,但也很让他着迷。当时的他还不知道,对这个科学谜题的探究,会在25年之后给他带来一个诺贝尔奖。

不过,在完成博士论文期间,他也并没有表面上那么安分守己。1940年10月,他就加入了自己的一个朋友——律师诺德曼创立的地下小组,一起组织示威游行,还印发地下刊物。但这实在是个危险的差事。在一次刊物的印刷过程中,因为邻居的告密,组织遭到警方搜查,成员名单泄露,许多成员不是被捕,就是逃跑。而莫诺自己也受到盖世太保的审问,好在他们并没有在他的住所和实验室发现违禁刊物,这才让他躲过一劫。

时间来到1941年,战场形势又有变化。希特勒撕毁苏德互不侵犯条约,大举进攻苏联,但这也导致德军对法国占领区的控制减弱。一时间发生了众多针对德国人的暴力袭击。希特勒对此的回应就是加大报复力度,处决数百名法国人质。但是暴力袭击仍未停止,为此,德国人开始搜捕共产党和犹太人,实施恐怖清洗政策。

莫诺的朋友,先前加入的反抗组织的领导人诺德曼被枪决,而他的太太奥黛特因为自己的犹太人身份也不得不逃往戛纳,因为当时戛纳还是非占领区。但是,敌人的残暴非但没有吓倒莫诺,反而激起了他进一步反抗侵略的决心。

1943年春,莫诺加入军事抵抗组织“党的自由射手”。在组织内负责招募和培训战斗人员。一开始,他和加缪一样,都过着表面上正常工作,暗地里参加抵抗组织的双重生活。但是随着抵抗运动的激烈化,身边的许多战友被盖世太保盯上,莫诺发现这种生活太难以维持,所以就辞去了科研工作,完全投入秘密行动中。他在不同的地方过夜,更换许多假名,来逃避盖世太保的追捕。为了解决武器短缺的问题,他还数次冒险穿越边境前往瑞士,和在那里的美国情报机构协商。在盟军登陆前后,抵抗组织也协助破坏德军的后勤和军事设施,阻碍德国备战,为登陆的成功贡献了自己的力量。他们也一样活跃在解放巴黎的战斗中。作为指挥者,莫诺在巴黎解放后担任了对维希政府战争部的接收工作,并在那里接受了戴高乐将军的检阅。对于冒着生命危险为自己的祖国奋斗的莫诺来说,这真是他倍感荣耀的一刻。

上面就是叙述的第一个角度,主要关注的是二战时期的法国抵抗史。通过回顾这段历史,我们发现,当时的加缪和莫诺其实还没有交集。但是他们却不约而同地投入到了反抗法西斯侵略的抵抗运动中。作者为什么花了大量篇幅来叙述这段两个人相识以前的历史?因为正是这段共同经历,以及反抗暴政向往自由的一致追求,为他们日后的深厚友情打下了基础。另一方面,也正是因为两人在困难时刻体现出的不畏强权的勇气,才有他们日后在各自领域的傲人绽放。

那么,他们在各自的领域里,到底取得了什么样的成就呢?我们还是先来看加缪的情况。

上面提到,战争结束后,加缪继续留在战斗报担任总编并发表社论,用他的文字鼓舞法国的战后重建。同时,他的几部作品,包括《局外人》《西西弗神话》都得以出版或重印,几出剧本也被重新搬上舞台。这一切,都让他成为法国最著名的知识分子。即使是批评他的人也承认,加缪是世界上读者最多的法国社论作家。

为什么加缪能够声名鹊起?一方面固然是源于他的努力和才华,另一方面也是因为他的哲学思想,切合了当时的法国人甚至欧洲人的精神处境,所以引起了读者深深的共鸣。

加缪的哲学核心是荒诞。他认为,世界对于人来说是荒诞的、毫无意义的,而人对荒诞的世界无能为力,他的处境只会让他感到苦闷、空虚、绝望又找不到出路。而这,正是经历了二次世界大战的现代人的精神处境。战争让欧洲大部分地区变为废墟,数百万乃至千万人在战争中丢掉性命,纳粹甚至对犹太人进行了灭绝人性的屠杀。这种情形下,人们很难再维持资本主义初期启蒙时代的那种理性主义、科学主义和乐观主义,很难再相信科学进步可以让社会不断前进。

相反,他们苦闷彷徨,失去了安全感,被孤独所笼罩,对前途感到渺茫,对未来感到绝望。这恰恰与荒诞哲学揭示的主旨相吻合,或者说,正是在这种大环境下,荒诞哲学才应运而生。而加缪,毫无疑问是把这种状态在文学作品中表现得最惟妙惟肖的作家。

但加缪哲学思想的可贵之处并不止于此。面对世界的荒诞,很多人会因为失去意义感而堕入虚无主义,甚至结束生命。但加缪却没有。面对荒诞,他提出和分析了三种应对策略:自杀、依靠信仰,以及在承认荒诞的前提下充分度过人生。

三者中,他否定自杀,认为这只是在逃避。同样,依靠信仰,对他来说也不过是哲学上的自杀,因为所谓信仰也是对人类现实处境的逃避。所以,他选择第三个答案,接受荒诞,坚信即使人类存在是荒诞的,生命的意义依然可以实现,人依然可以思考、创造,获得生活的自由。而这,就是对荒诞的反抗。正是这种反抗,体现了人的尊严所在。在代表作《西西弗神话》中,他借助古希腊神话中的人物西西弗,充分表明了自己的哲学理念。

西西弗受到诸神惩罚,必须每天推一块巨石上山,而到了山顶,巨石都会滚下来。这难道不是人生毫无意义,每天徒劳无功的象征吗?可是加缪却说,西西弗是幸福的,他爬上山顶所要进行的斗争本身就足以使一个人内心充实,通过这种行动,他知道他是自己有生之年的主人。在西西弗身上,我们可以看到对生命的热爱,对命运的反抗,以及对人的尊严的维护。所以,加缪的荒诞哲学虽然表面上看是悲观的,但内在却是乐观的,他从荒诞出发,却走向幸福,走向生命的激情。这种思想,对于二战后处于彷徨和绝望之中的现代人来说无疑是一剂良药,能帮助他们找到继续生活的理由。也难怪他的作品会吸引如此多的读者。

加缪的哲学思想,往往被归为存在主义。虽然他自己并不承认,但从强调人的存在本身并没有意义,但人可以自我创造意义这一点上,他的荒诞哲学确实与存在主义一脉相承。

说到法国的存在主义,就不得不提到另一位著名哲学家萨特。他和加缪曾经是亲密的朋友,却因为一次事件而展开了长达一年的论战,并最终分道扬镳。也正是在这次事件中,加缪结识了我们的另一位主人公莫诺,并结下深厚友情。这个事件,还和我们要讨论的遗传学有着莫大的关系,这就是著名的“李森科辩论”。

李森科是当时苏联的生物科学家,他提出的最有名的理论,就是认为生物的后天性状可以通过遗传传递给下一代,而这种观念,和当时传统的西方遗传学观点,也就是孟德尔·摩根遗传学说是对立的。孟德尔·摩根遗传学说的理论认为,遗传的改变是随机偶然发生的基因变异的结果,后天性状是不能遗传的。这种观点的对立迅速从科学辩论升级成了政治和意识形态的站队,孟德尔摩根主义成了反动派、资本主义的代名词。

这场论战也一样传到了法国,法国共产党站在了李森科一边,而从事遗传学研究的莫诺深刻认识到李森科否定遗传物质存在的错误。他在战斗报上发表署名文章,反对李森科生物学。这势必让他遭到法国左派人士,包括很多抵抗运动同志的疏远。但是,这也让他认识了很多新的朋友,其中就包括加缪。两人通过他们共同的朋友介绍认识后,可以说是志趣相投,一见如故。

加缪当时因为斯大林的政治大清洗而对苏联的极权主义产生了怀疑,围绕李森科主义的辩论,也引起了他的兴趣。他虽然不了解科学,但是有了莫诺的帮助,他很容易就明白李森科的上位和苏联大清洗的内在原因是一致,都是政治高于一切所导致的扭曲。随后,他出版新书《反抗者》,批评苏联极权主义道路。这和倾向于支持苏联的萨特产生了冲突。于是萨特在自己主编的《现代》杂志上找人点名批评加缪的作品。之后两人唇枪舌剑,互相攻击,彼此谴责,不仅在政治立场完全对立,长达10年的友谊也就此终结。

从今天的角度看,我们可以说加缪显然比萨特在这个问题上更加正确,但这种争论毫无疑问也给加缪带来了巨大的精神压力,以致于他一度陷入创作危机。正当他为此苦恼时,瑞典斯德哥尔摩传来消息,授予加缪当年诺贝尔文学奖,他也因此成为了50年以来最年轻的诺贝尔文学奖得主。在此之后,加缪利用诺奖得主的荣誉,为他认为的正义事业奔走,比如声援匈牙利革命、反对阿尔及利亚内战,呼吁废除死刑等等。与此同时,他也开始创作新的重要作品《第一个人》。然而,这部作品却未能完成。

1960年1月4日,加缪搭朋友伽利马一家的顺风车从普罗旺斯返回巴黎,途中发生车祸,加缪当场死亡,年仅47岁。他的手提包里,还放着只写了144页的小说手稿。这位一生都在思考人生的荒谬和反抗的哲学家,以这种突然的方式离开了这个世界。

以上是本书贯穿的第二个角度,就是加缪提出的荒诞哲学,这种哲学认为人的理性追求在世界的冷漠面前只能是荒诞。其理念契合了战后欧洲人的精神处境,因此引起了广泛共鸣。但加缪虽然承认世界荒诞,却依然认为人可以用自己的行为反抗命运的荒诞,为自己的生活创造意义。这种哲学观也激励了战后的现代人重新树立对生活和未来的信心。所以,虽然加缪本人英年早逝,但他的思想却传递给了许多人,而其中,就包括他的科学家朋友莫诺。后者甚至用自己的科学研究成果,论证了加缪提出的哲学命题。要了解这一点,我们还是从战后的遗传学大发展说起。

前面我们提到,莫诺即使在战争时期的艰苦环境下,也没有停止自己的研究,还发现了细菌在两种糖类组成的培养基中表现出的“双生长曲线”。不过由于随后地下抵抗运动的迫切性,他只能暂时搁置实验。而二战结束后,他终于有机会继续这一谜题的探索。当时,虽然欧洲的科学研究因为战争而百废待兴,但遗传学已经迎来了春天,而美国无疑走在这个领域的前列。

1943年,美国科学家德尔布吕克等人用实验证明了细菌也可获得遗传变异,为日后细菌基因学的研究奠定了基础。1946年,美国人艾弗里通过肺炎双球菌实验证明了脱氧核糖核酸,也就是 DNA 是携带遗传信息的关键物质。随后,科学家阿尔弗雷德·赫尔希也用实验证明,噬菌体病毒的遗传物质是 DNA ,而不是蛋白质。1953年,沃森和克里克提出了划时代的 DNA 的双螺旋结构模型,解释了 DNA 如何携带遗传信息并自我复制的问题,这一发现也成为现代遗传学的里程碑。生命的奥秘从没有离人们如此之近。

那么,与此同时,莫诺和他的法国同行们又在做什么呢?虽然落后于美国人,但法国的遗传学也在战后开始急起直追。

前面我们提到,莫诺曾经发现了一个有趣的现象,当培养基中有两种不同的糖类时,细菌的生长曲线会和单一糖类的情况不同,会在增长到一半时出现一个小暂停,然后继续呈指数级增长。二战结束后,莫诺继续了这一研究。表面上看,细菌消耗完一种糖类后,通过产生一种酶,把原先不能吸收的另一种糖类作为自己的营养,所以产生了先暂停再继续生长的现象。这似乎证明了李森科关于有机体能够适应环境的观点。但莫诺通过实验证明,细菌并不会根据环境中的糖的种类生成适应的酶,而是环境中的特定物质诱导了酶的合成。这个结论不仅帮助他戳破了李森科的谎言,也为日后的研究指明了方向。

莫诺和他的同事雅各布等人正式提出了“操纵子假说”,认为酶的诱导合成是因为受到环境中的诱导物影响,但诱导物并不直接激活编码酶的基因,相反,它会与另一个操纵基因发生作用,让原先关闭的基因开启,并由此激活一系列基因。就好像一个分子开关,控制细胞开始或终止相关酶的合成。这个发现,将基因学说带到了新的高度,它不仅提出了基因调控的可能性,还指出基因还有更高级的组成单位。

而在对操纵基因的研究中,莫诺等人还发现了遗传信息如何从DNA传导到蛋白质的秘密,也就是核糖核酸这种介质的存在,也就是今天我们所说的信使 RNA 。这个发现奠定了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的中心法则,成为分子生物遗传学发展的重要基石。两个发现中的任何一个,都足以获得诺贝尔奖。1965年,莫诺和同事雅各布及勒沃夫三人,毫无悬念地摘得了当年的诺贝尔生理医学奖。

获奖后的莫诺,不但继续从事科学研究,也像他的朋友加缪那样,更多地承担起自己作为诺奖获得者的社会责任。他支持废除避孕药物禁令,担任马丁路德金牧师访问巴黎时的介绍人,并在法国学生运动中充当政府和学生之间的调停人。而且,他还开始从哲学层面论述生物学。这是加缪带给他的巨大影响。

1970年,他出版了《偶然性和必然性》一书,书中指出,现代生物学,尤其是遗传学的发现,揭示出人类的出现其实是偶然性的结果,而不是什么神定的命运,这本身不就是对加缪所说的荒诞的最好注解吗?加缪通过写作与思考,表达了对人类存在问题的拷问,对命运荒谬性的揭示以及反抗所具备的意义,而莫诺则通过实证科学的研究和发现,证实了人类出现的偶然性和“荒诞”,并动摇了建立在命定论基础上的价值体系和信仰,促使人去进一步反思自己的存在。

不仅如此,他还从他的哲学家朋友手中接过接力棒,继续探讨人类如何在当前情景下继续生活并寻求意义的问题。他在书中写道,“只有人自己才能创造、定义和塑造价值”,这正是存在主义哲学的精神。而两人也都同意,对创造与知识的追求,是人所能达到的最高价值。

加缪曾说过“胜过荒谬的喜悦的东西是创造”,而莫诺也说“除了创造,还有什么人类的行为可以超越其创造者?”在这里,通过两位天才的共同演绎,科学和哲学殊途同归,共同向人们阐释了什么才是对于一个人来说最重要的。

好了,说到这儿,《勇敢的天才》的重点内容就为你介绍得差不多了。下面再来为你简单梳理一下,这本富有传奇色彩的传记所选取的三个主要角度。

第一,从历史角度回顾二战时的法国抵抗运动史,加缪和莫诺等人投身抵抗运动的事迹,为他们日后的深厚友情做出了铺垫。也正是经历了战火的磨砺,才让两人在战后继续勇于探索,并成为各自领域的领军人物。

第二,从哲学角度诠释加缪提出的荒诞哲学,以及这种哲学在二战以后能够迅速深入人心的原因所在。在哲学探索的道路上,加缪虽然因为自己的观点失去了萨特的友情,但也与莫诺建立了深刻的友谊。

第三,从科学角度展示了战后遗传学的大发展,在这一过程中,莫诺取得了卓越的成就。更为难得的是,他用科学的实证发现证明了人类出现的偶然和荒诞,并指出人类应该寻求的意义是什么。这不仅是向哲学家加缪致敬,也是科学和哲学的殊途同归。

那么,本书能带给我们什么启迪呢?其实真的有很多。加缪和莫诺被后世称赞为天才,可通过本书我们看到,天才的诞生也需要艰难的磨砺,就像我们中国人说的,天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。也像书中所说,天才的才能需要勇气来点燃,而反抗法西斯侵略的勇气,与探索未知领域的勇气其实一脉相承。

我们也可以发现,虽然两人所从事的领域不同,但这并不妨碍他们发展出深厚的友谊,并彼此互补。这种借鉴和互补,赋予了他们跨越各自分野,甚至超越同时代人的远大视角,达成了自我实现和真正的健全人格。而这恐怕是我们现在这个文理分科的时代尤其需要的启迪。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:顾一菲

划重点

1.加缪通过写作与思考,表达了对人类存在问题的拷问,对命运荒谬性的揭示以及反抗所具备的意义。

2.莫诺则通过实证科学的研究和发现,证实了人类出现的偶然性和“荒诞”,并动摇了建立在命定论基础上的价值体系和信仰,促使人去进一步反思自己的存在。