《刺杀骑士团长》 黄昱宁工作室解读

《刺杀骑士团长》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

村上春树生于1949年,是日本文学断层中崛起的异类,不仅在日本国内拥有惊人的销售量,还是被翻译成外文次数最多的日本当代作家。他已获得谷崎润一郎奖、卡夫卡奖、安徒生文学奖、耶路撒冷文学奖等众多奖项,也是众所周知的“诺奖陪跑健将”。他代表了“二战”后出生的新一代日本人,深受欧美艺术家的影响,爱好爵士乐,爱用极具想象力的语言描绘出物质化都市的虚无感,用异类世界的奇幻补足都市灵魂的存在感。

关于本书

《刺杀骑士团长》是村上春树历时7年完成的最新长篇小说。日文版上市3天,销量就突破40万册,成为当之无愧的年度销量冠军。在这部关于创伤、内省、对峙、重生的力量之作里,村上春树试图用故事的力量,抵抗对历史的遗忘,不断潜入自我内部,直面无名之恶。

核心内容

小说以第一人称——“我”的倒叙开始,主人公从头至尾没有出现名字。“我”36岁,美术科班出身,原本爱好抽象画,多年来为了养家糊口成为专业肖像画家。结婚六周年纪念日前,妻子毫无征兆地提出离婚,于是“我”独自离家,住进好友之父雨田具彦的旧居兼画室,期待通过环境的改变调整心情。雨田具彦是著名的日本画画家,“我”搬进那栋房子后不久,意外在阁楼发现了一幅雨田具彦不为世人所知的大师级作品,名为“刺杀骑士团长”。

由此,“我”被卷入一系列不可思议的事件……

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是日本知名作家村上春树的最新作品《刺杀骑士团长》。

村上春树生于1949年,他早期的创作生涯,听起来像个一帆风顺的故事:29岁那年,喝着啤酒、看棒球比赛时他突然得到神秘的启示,意识到自己可以写小说,当天购买纸笔,写出了《且听风吟》,30岁就得了日本“群像新人奖”,32岁决定专业写作,每年都发表很多小说、评论和翻译,不仅在日本国内拥有惊人的销售量,还是被翻译成外文次数最多的日本当代作家。

尽管商业价值早已得到全球市场的承认,但是村上显然不满足于一般的商业写作。作为二战后出生的新一代日本人,他前所未有地深受欧美艺术家的影响。《了不起的盖茨比》和《卡拉马佐夫兄弟》这样的作品,一直是村上的理想标杆。虽然每年都在诺奖陪跑,但他毕竟一直活跃在名单上——这个事实本身就说明,严肃文学界对于村上作品文学性的承认和肯定。

《刺杀骑士团长》日文版出版于2017年2月,距他上一部长篇《1Q84》的出版已有七年之久。我们不必详细列举这部作品在销量榜上的骄人战绩,因为那几乎是村上大部分作品的标配。需要提醒你注意的是以下两点。

首先,这部小说在整体结构上分成两部,分别是“显形理念篇”和“流变隐喻篇”。“理念”和“隐喻”这两个词是作者希望强调的题眼,提醒我们这部小说在文学实验上的野心。其次,因为村上在作品中毫不讳言地提及德奥合并、日军侵华等历史事件,因此遭到国内右翼攻击,掀起不小的风波。

对此,村上本人的态度既淡定又明确,他坚信小说家的责任就是写故事,而历史对于国家来说是集体性记忆,他并不认为因为自己生于战后就可以对历史不负任何责任。虽然小说家能做的有限,但可以用“讲故事”这一形式与遗忘对抗。由此,我们可以得到关于这本书的第二个信息:和以前的作品比起来,《刺杀骑士团长》在对于历史问题的表态上更为直接明确。鉴于日本国内的现状,他在风口浪尖上的表态体现了极大的勇气和良知。

下面我们就进入故事,看看村上文学实验的野心和他试图以故事对抗遗忘的意图究竟得到了怎样的贯彻。

书名“刺杀骑士团长”在小说中是一幅画的名字,主人公生活中的奇遇和复杂的历史通过这幅画交汇在一起。小说里先后出现两代画家的总共五幅画作,我们讲故事的时候也会以这些画为线索,理出整个故事的头绪。

小说以第一人称——“我”的倒叙开始,主人公从头至尾没有出现名字,我们只知道他是个肖像画画家,在接下来的讲述里,我们也会直接用“我”来指代这位男一号。

我是美术大学科班出身,在校期间画抽象派油画小有所成,毕业后向现实低头,干起了专为各行各业精英人士画定制肖像的营生,在一家小公司签约,渐渐地在这个圈子里声名鹊起。但我心有不甘,总觉得违背当年的追求。在叙述的起点,我正好是36岁。这个年龄在村上写作体系里具有重要的含义,因为他认为35岁是人生重要的转折点,那么36岁就是人生转折点之后的第一年。在村上近年的多部新作中,主人公都被设定成36岁,显然是作者的刻意为之。

此时,我只差一个月就要迎来结婚六周年。没想到,妻子突然宣布自己有了外遇,必须与我分手,我只能开着二手小破车离家出走,一路向北,途中几次跟镜子里的自己面面相觑,不知身在何处。这正是典型的村上式的中年危机,典型的村上式的解决方式:主人公将开展一场自我探寻之旅。

大学同学雨田政彦给我提供了落脚之地——他父亲雨田具彦的山顶画室,并且介绍了在山下教绘画班的工作,解决了温饱问题,顺便还为我开启了一种可能性:或许,现在终于到了我可以为自己画画、留下一些真正有价值的作品的时候了。

山顶画室的主人雨田具彦是知名的日本画大师,二战爆发前夕,年轻的他意气风发地留学维也纳学习油画。但回国后,他突然心性大改,绝口不提维也纳时代的任何过往,也彻底放弃油画,从零开始埋头修炼日本画的技艺。不久,珍珠港事件爆发,他搬进深山隐居,沉寂六年之久,战后以日本画重出江湖,名满天下。同样是画家,我格外欣赏他画里此处无声胜有声的“留白”部分。他如今已经是92岁高龄,得了老年痴呆住进了养老院。奇怪的是,他的画室里看不到任何一幅画,反倒满是发烧级音响和歌剧唱片。

卧室阁楼时常传出细微的声响,我爬上阁楼探寻,偶然发现了一幅被灰色小猫头鹰守护的画,画名正是“刺杀骑士团长”。这个猫头鹰守护画作的设定,其实别有深意。哲学家黑格尔有句名言:密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞。密涅瓦是罗马神话中的智慧女神,栖息在她身边的猫头鹰是思想和理性的象征。黑格尔用猫头鹰在黄昏起飞来比喻哲学,意在说明哲学是一种反思活动。

具彦的日本画描绘的大部分都是和谐的景象,但这幅画里却有前所未有的狂暴。它画的是莫扎特的歌剧《唐璜》的场景:花花公子唐璜调戏诱骗美丽的安娜小姐,安娜的父亲骑士团长赶到,拔剑和唐璜决斗,被年轻力壮的唐璜刺中胸口,倒在一片血泊里。歌剧最后,愤怒的骑士团长化身石像,在熊熊烈焰中把唐璜拉进了地狱。具彦画的正是歌剧的第一幕,唐璜把利剑刺进骑士团长胸膛的那个瞬间——唐璜麻木无情,骑士团长万念俱灰,安娜无比震惊。

有意思的是,画面中的情节来自欧洲歌剧,画中人物的服装和发型却都是日本飞鸟时期的打扮,形成了诡异的反差。6世纪初的飞鸟时期是日本历史上的大变革时代,当时日本入侵朝鲜半岛失败,国内皇室新旧势力的斗争日益加剧,皇族和地方贵族的利益冲突也引发尖锐矛盾。日本内忧外患,民不聊生,多亏圣德太子大刀阔斧地改革才力挽狂澜,随后,日本进入历史上的鼎盛时期奈良时代。具彦留学时经历的二战时代和画中描绘的飞鸟时代,都处在极度动荡中。显然,欧洲骑士并不是具彦当时作画的真正兴趣所在,移花接木,借古喻今,才是具彦的真实目的。而除了《唐璜》的场景描摹外,画面左下角还有一个不速之客,那就是从地面顶开洞口,伸长脖子观察一切的“长面人”。

这幅画充满张力,直击内心,为什么却被藏在阁楼上?它的出现预兆着怎样的变数?我百思不得其解。别的变数眼下还不清楚,招财的效果倒是立竿见影。一个神秘的金主通过中间人找到我,要我为他画一幅肖像画,还开出了“是个人都难以拒绝”的价码。这位金主名叫免色涉,54岁,高富帅,左撇子,住在山谷对面的白色豪宅里,豪车捷豹是他的座驾。见面时,他满头白发、穿着白衣、连名片都是白色的。在信息如此发达的时代,我却搜索不到任何关于他的信息。除了每周一次雇人上门打扫,他几乎从不与人来往,据说家里还有个“不能打开的房间”。

这天半夜,出乎寻常的寂静把我从睡梦中惊醒。午夜时分白昼和黑夜的分界线最为模糊,是文学作品中打开异次元之门的经典时刻。一阵诡异的夜半铃声传来,我循声而去,在杂木林里的古庙背后找到一个洞。“洞”是村上作品中的一个重要符号。他认为人生是孤独的,但人不能因为孤独而切断和众人的联系,而应该深深挖洞,在某处和别人联系在一起。所以“洞”这个符号一出现,依靠挖洞来开拓个人内心世界的反思、疗愈意味便呼之欲出了。

回到小说,连续两晚听到夜半铃声让我困扰不已,免色当天晚上前来,又是出钱,又是出力,打开了古庙背后的洞口。那竟然是个堆砌精致的圆形石洞,直径一米八,洞深两米八,洞底除了一个古铃外,空空如也。免色说:这只是个开端,事实证明,免色是一名出色的预言家。“洞”承担着在现实和非现实之间的穿梭通道的功能。“洞”一出现,通往非现实世界的大门即将打开。

我把古铃带回家,暂时告别了夜半铃声的困扰。与此同时,小说中出现的第二幅画——免色的肖像画完成了,画面里似乎出现了某种久违的暴力性。我不经意间画出了免色身上存在却不愿承认的消极一面。正如我之前在镜子里看到的自己,感觉是自己却又不是自己。

出于好奇心,免色主动要求拿着铃单独在洞底待一个小时。两米八的洞深让他想到了柏林墙,1989年,柏林墙倒塌,同年日本昭和天皇驾崩,宣告昭和时代结束。柏林墙倒塌、东西方冷战局面消解,随之而来的并不是世界和平,而是一片混乱,善恶不再有绝对的界限,随时瞬间反转。

随后,我开始着手创作小说中出现的第三幅画,画名为《白色斯巴鲁男子》。早前在四处游荡时,我曾在海边小镇偶遇一个神秘女子发生一夜情,恍惚间用浴袍带子勒住女子的脖子,差点酿成祸事。这件事与一个开白色斯巴鲁汽车的中年男子在同一时段出现,这个男子的形象时时浮现在我的记忆里,似乎在不断提醒,我做过什么他都知道。不知不觉间,草图中堆积起我一直刻意回避的愤怒和悲哀。

就在画出《白色斯巴鲁男子》草图的当天晚上,久违的夜半铃声居然再次响起。这一回直接招来了小说中另一个主要人物,“骑士团长”。

他是60厘米高的小人儿,跟雨田具彦的《刺杀骑士团长》画上的人物很像,连佩剑都是能见血的真家伙。这小人儿自称不是人不是动物,只是所谓“理念”的具象,本身具有中立性,善恶取决于人。就像爱因斯坦的质能方程,其本身没有善恶,但建立在这个理论之上的原子弹,给广岛和长崎带来了灭顶之灾。他被关在杂木林里的洞底摇铃求助,拜我和免色所赐,得以重获自由,于是暂借画中的骑士团长的形体,现身在我面前。只有我一个人能看到它的存在,能跟他对话。所以,我可以带着他到处走,带着他去免色家赴宴。

免色看起来温文尔雅,却有过蹲拘留所的经历,现在的白色豪宅也是从别人手里强行买下的。免色是个不婚主义者,年轻时遇到过一个情投意合的女人,那女人以一次相当主动的性爱作为关系的结束,此后嫁作人妇。七年前,这个前女友神秘地被金环胡蜂蛰死。免色家阳台上的高倍望远镜镜头直指山谷对面的另一处楼房,那里住着前女友的女儿秋川真理惠。根据受孕时间推测,免色认为她有可能是自己的骨肉。免色精心设计接近我,实际上是把真理惠作为终极目标,因为真理惠恰巧是我在山下绘画班的一个女学生。

亲子关系在村上从前的作品中从来不怎么温馨和谐,故事中出现的两对父子关系非常微妙。雨田政彦幼时,父亲长期缺位,成年后又为父亲盛名所累,父子之间几乎零交流。而小说里“我”的父亲坚决反对我学习美术,父子关系完全破裂。免色对真理惠的情感也很难被简单概括成亲情,其中杂糅了对往事的追忆、对不确定性的执迷,是一种被“虚构”的情感。

与此同时,借助免色不断获取的信息,我对画出《刺杀骑士团长》的雨田具彦有了越来越深入的了解。

具彦有个弟弟名叫继彦。1937年6月,正在东京艺术学校上学的继彦被强征入伍,编入以残暴著称的熊本第六师团。7月卢沟桥事变,中日战争全面爆发。继彦所在的师团被派往中国战场,直接参与了南京大屠杀。在年轻的上级军官喝令下,本应弹肖邦、德彪西的手被迫一次次握着军刀砍下手无寸铁的无辜平民的脑袋,使继彦遭受了严重的心理创伤,第二年退伍后,在自家阁楼割腕自杀。

同一时间段,具彦正在德奥合并时期的维也纳留学。在被入侵的土地上目睹纳粹的种种恶行,加上弟弟遭受的非人待遇,具彦悲愤交加,和奥地利恋人一起投身对抗法西斯和军国主义的历史洪流,参与了地下学生抵抗组织“坎德拉”。在日语中,坎德拉是蜡烛、油灯的意思。1938年,坎德拉组织了一个暗杀纳粹高官计划,因为被内鬼出卖,计划失败,具彦通过外交交涉被解救回国,其他组织成员被送进集中营,失去了年轻的生命。当时日德双方刚刚签署反共产国际规定,这一事件有碍日德亲善,所有相关信息被动用政治手段全面压制。对独自苟活下来的具彦来说,他在战争中真实经历的细节,以及内心深处的感受,旁人无从知晓,更无从体会。

在骑士团长的授意下,我同意了免色的请求,开始为真理惠画肖像画,这是小说中出现的第四幅画。真理惠是位沉默寡言的13岁少女,有一双和我死去的妹妹神韵相似的眼睛,两个少女的灵魂似乎穿越时空融为了一体。真理惠意外地成为除了我以外第一个看到《刺杀骑士团长》这幅画的人。

真理惠第二次和姑姑一起登门时,免色突然造访,两人第一次有了近距离接触,他们约定,下周日邀请姑侄二人去免色家中做客。当天傍晚,真理惠出人意料地再次单独来访,想探访免色身上的秘密。我不愿说谎,避重就轻,没有引起真理惠的怀疑。真理惠说过来的路上在杂木林里听到了铃声。果然,画室里的铃不知道什么时候不见了。

古铃的消失促使我专程去查看,并第一次下到洞底,感受到这个洞的生命力,两者的精神世界盘根错节地连到一起。回来后,我迫不及待地开始画第五幅画——《杂木林中的洞》。

下一个周日,免色依照约定,将姑侄俩接去参观。当天半夜,我听到巨响,去画室查看时,黑暗中看到一个高大的漆黑剪影正坐在那儿看《刺杀骑士团长》。这是雨田具彦的“灵魂”,而他的肉身此时还在疗养院里。这幅凝聚了雨田具彦情感寄托和无法言说的种种往事的画作,成了老画家的灵魂最后的执念。

《秋川真理惠的肖像》和《杂木林中的洞》两幅画的创作交替进行,率先完成的是《杂木林中的洞》。可完成当天的下午,秋川真理惠就失踪了。真理惠以前不止一次说,不应该打开这个不祥的洞,所以我和免色急忙赶往圆洞搜寻。洞口果然有被动过的迹象,洞底没人,只有真理惠当做护身符随身携带的塑料企鹅手机挂饰。我感觉真理惠一定被困在了哪里,眼下的当务之急,就是把她救出来。

就在此时,雨田政彦叫我一起去伊豆见他父亲具彦。具彦确确实实就是那天晚上在画室里看《刺杀骑士团长》的“灵魂”的真身。当我跟具彦提到阁楼和猫头鹰两个词时,他早就失去神采的眼睛闪出光芒。房间里只剩下我和具彦两人时,骑士团长也应具彦所求再次现身。骑士团长说,要救真理惠,杀了我即可。我们前面提到,骑士团长是一种理念,救一个女孩为什么需要杀死理念,又如何杀死理念,这些问题一旦离开文本,就很难抽象地理解。一种具有游戏感的、对号入座式的解读大致是这样的:

雨田具彦在过去那段黑暗岁月里失去了最爱的一切,遭受了极大的心理创伤,他把本该发生而没能发生的事隐藏进画里。小说中的我发现了那幅画,从而不经意间凿穿了洞,现实层面、历史层面和理念层面错乱交织。被这幅画搅乱的时空不仅把雨田具彦的灵魂引到了旧居,也困住了现实生活中的秋川真理惠。解铃还须系铃人,这个乱局必须由发现这幅画的我来收拾。既然骑士团长是从这幅画里蹦出来的理念,那么由我来杀死团长,就会让三个层面的时空各安其位、恢复正常,届时真理惠就有希望得救。因此,骑士团长主动要求自我牺牲。

疗养院里,雨田具彦亲眼目睹了我刺杀骑士团长的一幕。我、化身骑士团长的理念和雨田具彦,三人共同重现了《刺杀骑士团长》的画面,召唤出了跨越两个世界的钥匙性关键人物——长面人。作为具象化现身的隐喻,长面人从房间角落掀起一个方形盖子,从洞中探出头来。在命运推动下,我由画的发现者成为事件亲历者,并把故事记录下来,两代画家的灵魂在这个刺杀的瞬间,互相交融在一起。

始终以一种对待现实的家常口吻和幽默态度来处理如同白日梦幻的超现实,是村上特别擅长的风格。哪怕再匪夷所思的观念、再天马行空的想象,落实到村上的文字,都能充满亲和力和记忆点。比如承载着大量理念的人物骑士团长,村上就赋予它极具表现力的形象和语言,使得他和我的对话妙趣横生。另外,作为一个对审美有着无与伦比感受力的作家,村上作品中永远存在着平行世界,装满对于电影、音乐、文学的独特感悟,哪怕在情节推进到最关键的时候,也会给这些“闲笔”以足够的空间——而这些最有村上魅力的部分,是只能通过阅读来感受的。

从完成“刺杀”行为开始,小说的速度骤然加快,进入想象最奔放、文字最华丽的阶段。情节上,小说先后交代了在同一时段,我和真理惠两个人各自的奇遇。我完成刺杀使命之后,就跟随着长面人的引导,进入隐喻通道。一路上,前期大量的铺垫和人物设定都在隐喻通道里依次出现,所有要素全都关联在一起。这里仿佛是当年我和死去的妹妹一起到过的富士风洞;洞中的光点是点着蜡烛的矿灯坎德拉,而坎德拉又是雨田具彦留学时代参加的地下学生抵抗组织的名称;在矿灯下等待我、引领我前行的是《刺杀骑士团长》画中的安娜。为救真理惠,我克服严重的幽闭恐惧症,鼓足勇气爬过横洞。

其实我们已经可以大致想象,在真理惠那头,同样有一番扣人心弦的奇幻经历。在这里,我们不妨卖个关子,不详细交代真理惠遇上了什么突发事件,又以怎样的方式得救——但有一点毋庸置疑,在这个过程中,已经被“刺杀”的骑士团长起到了关键的作用。

村上作品的情节走向,比较常见的模式是从失去到追寻,直到再失去,结尾往往是怅然若失的。在这里,我们可以透露的是,《刺杀骑士团长》的结尾是个例外,它像童话一样形成一个温暖圆满的闭合圆环,人物的肉身仿佛漫游超现实幻境之后又回到了原点,但心灵却在经过一番荡涤之后获得真正意义上的救赎:无论是人,还是画,都仿佛在经历一场厮杀之后,与这个世界求得终极和解。

哪怕是第一次阅读村上的作品,你也能在《刺杀骑士团长》里感知村上作品的几乎所有特点。日本评论界认为,尽管小说中的很多意象,比如孤独的中年男人、洞穴等,都是似曾相识的村上元素,但这部作品是他近年作品里最耐人寻味的一部。很大程度上,这种“耐人寻味”,是因为所有元素都被巧妙地编织进一个较大规模的框架——即便仅仅从文本的密度来衡量,说这部作品是他多年风格的集大成者,也并不为过。

那么,除了交出一份对自我风格的近乎总结性的报告之外,《刺杀骑士团长》最大的突破是什么?在已有的种种评论中,最集中的看法是:村上在本书中对于“恶”的探讨,无论在广度上还是在深度上,其用力程度都是村上作品中较为少见的。

这里需要交代一段插曲:《刺杀骑士团长》推出前不久,村上春树获得“安徒生文学奖”。在获奖演说中,村上表示:个人、社会和国家都既有光明的一面,也有黑暗的一面,我们都应直面自己的影子,学会与影子共存,而不是试图强行回避或改写历史。结合小说情节,完全可以把这一段演说看成是小说故事的一个注脚。

小说中的我,正是随着情节的进展,一步步地看清了自己的影子。我逐渐发现,白色斯巴鲁男子之所以对我做过的事无所不知,就是因为代表“恶”的斯巴鲁男子实际上就住在我内心深重的阴影里。我在小镇旅馆里用浴袍勒女子的脖子,就是这种恶被短暂释放的瞬间。无论是历史画面重演也好,穿越隐喻通道的过程也好,我们都可以从中寻找到大量暗示善恶交战的内容。

除此之外,还有一些“细思极恐”的问题,或许可以把主题推向人性更幽深处。雨田具彦为什么毕生都怀有如此深重的愧疚?为什么小说始终没有详细交代导致那场刺杀行动失败的真正原因?背叛刺杀行动小组的“内鬼”究竟与雨田具彦本人有没有关系?免色看起来完美无缺,但为什么总是给我和真理惠带来不安全感?在小说里,当真理惠溜进免色家里时,为什么会受到曾经蛰死自己母亲的金环胡蜂的攻击?免色心中的秘密,究竟有没有完全坦白?在他家衣帽间里细致保管的那些女式服装,究竟是纯粹出于爱和怀念,还是夹杂着别的复杂情感?

这些问题在小说中很难找到清晰的答案,也确实不需要答案——村上只留下蛛丝马迹,就是为了给读者“自行脑补”的空间。我们可以确定的是,小说中出现的几乎所有人物,都有自己“黑暗的一面”,他们在经历种种奇遇之后的最大收获,也许就是“直面自己的影子,学会与影子共存”。

最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点。

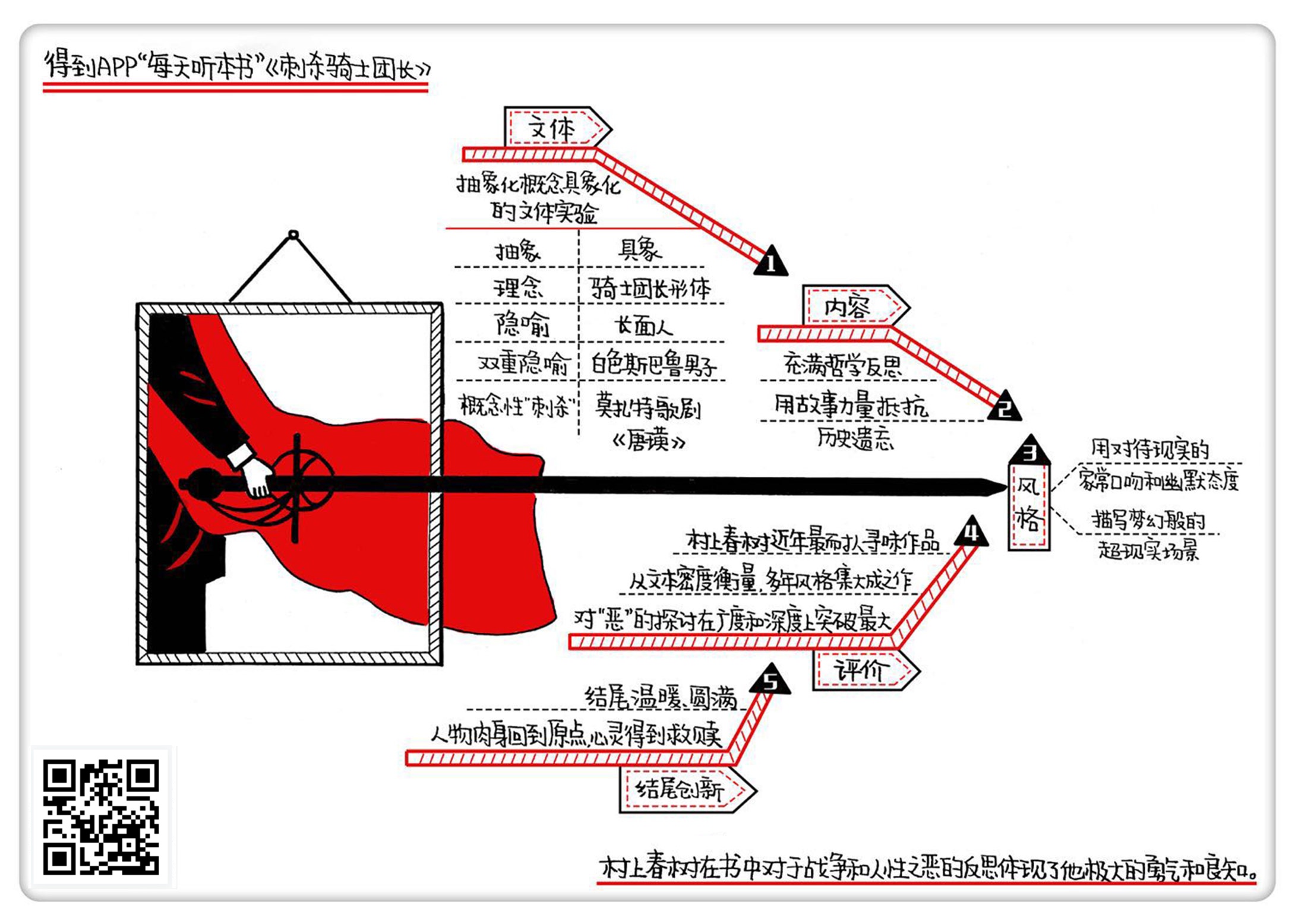

第一,《刺杀骑士团长》是一次将抽象化概念具象化的文体实验。理念借用骑士团长的形体,隐喻化身为长面人,构成双重隐喻的是白色斯巴鲁男子,甚至概念性的“刺杀”都仿照莫扎特歌剧的一幕得以实现。

第二,故事通篇充满哲学的反思,用故事力量抵制历史遗忘。故事开头和结尾都出现猫头鹰的意象,前后呼应。毫不讳言地提及德奥合并、日军侵华等历史事件,体现了作者极大的勇气和良知。

第三,始终以一种对待现实的家常口吻和幽默态度来处理如同白日梦幻的超现实,是村上特别擅长的风格。哪怕再匪夷所思的观念、再天马行空的想象,落实到村上的文字,都能充满亲和力和记忆点。

第四,尽管小说中有不少似曾相识的村上元素,这本书却是他近年作品里最耐人寻味的一部,所有元素都被巧妙地编织进一个较大规模的框架。即便仅仅从文本的密度来衡量,说这部作品是他多年风格的集大成者,也并不为过。除了交出一份对自我风格的近乎总结性的报告之外,《刺杀骑士团长》作出的最大突破是对于“恶”的探讨,无论在广度上还是在深度上,其用力程度都是村上作品中较为少见的。

第五,村上作品的情节走向,比较常见的模式是从失去到追寻,直到再失去,结尾往往是怅然若失型的。《刺杀骑士团长》的结尾却是个例外,像童话一样形成一个温暖圆满的闭合圆环,人物的肉身仿佛漫游超现实幻境之后又回到了原点,但心灵却在经过一番荡涤之后获得真正意义上的救赎。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.《刺杀骑士团长》是一次将抽象化概念具象化的文体实验。

2.故事通篇充满哲学的反思,用故事力量抵制历史遗忘,毫不讳言地提及德奥合并、日军侵华等历史事件,体现了作者的勇气和良知。

3.本书有不少似曾相识的村上元素,但却是他近年作品里最耐人寻味的一部,对比村上的其他作品,这本书的结尾像童话般圆满,全书既是自我风格的总结,又在对于“恶”的探讨上做出重大突破。