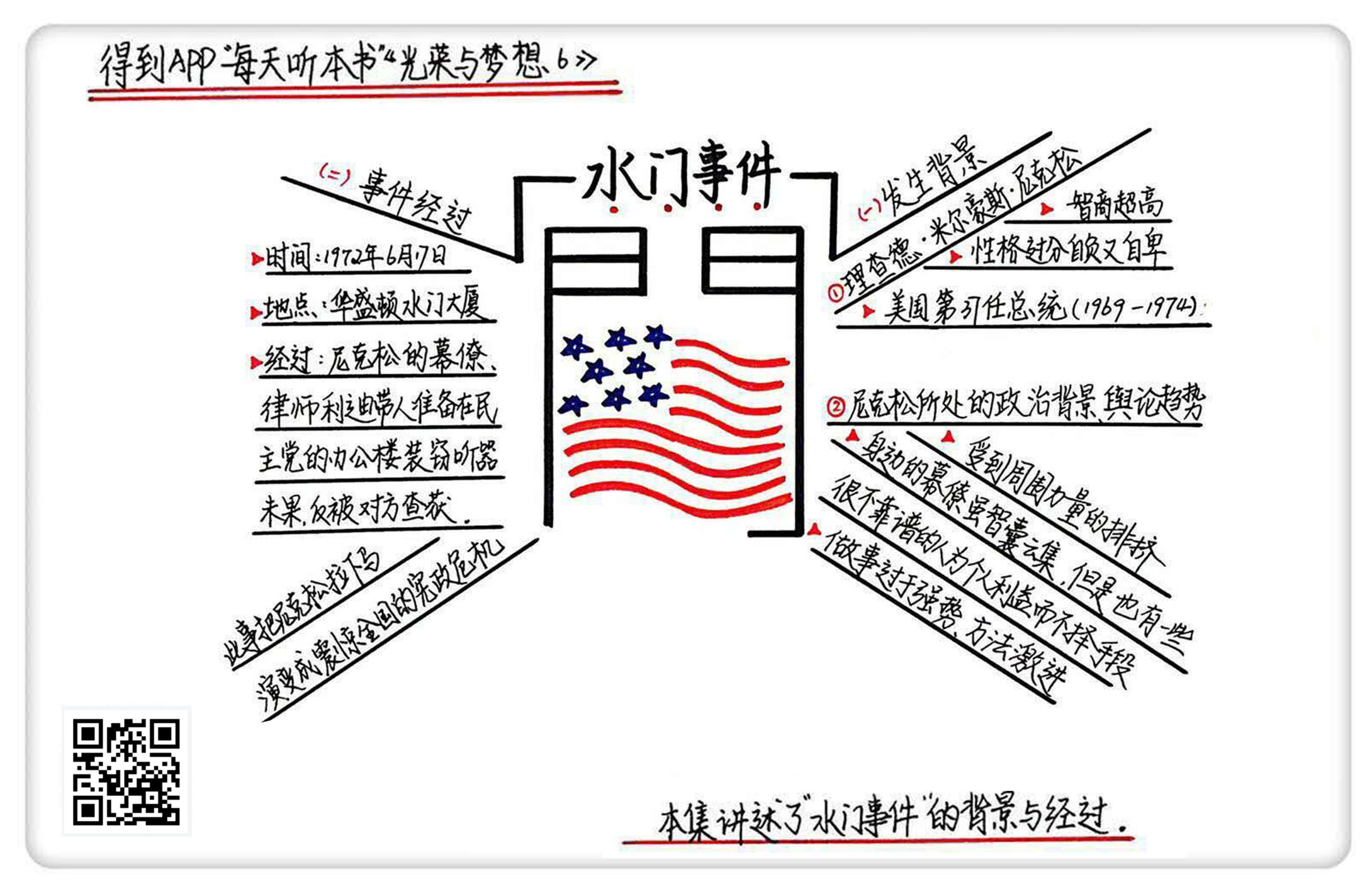

《光荣与梦想6:水门事件》 张凯解读

《光荣与梦想6:水门事件》| 张凯解读

关于作者

威廉・曼彻斯特,20世纪中期美国著名的畅销书作家、记者。

关于本书

本书讲述了美国从罗斯福总统上台前后到尼克松总统任期内水门事件共40年之间的历史,为我们详细描述了这个时期美国政治、经济、文化的全景。

核心内容

一、水门事件发生的背景;二、水门事件的详细经过;三、水门事件带来的影响。

你好,欢迎你每天听本书。今天咱们继续说美国著名畅销书作家威廉·曼彻斯特的这套《光荣与梦想》。这套书讲述了美国1932年到1972年的断代史,内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。这套书一共有大概150万字,我会分七集为你讲述书中的精髓。

在这一集中,我们讲一个当年轰动美国朝野内外的一件小事——水门事件。说这是件小事,因为从事情的起因来看,水门事件真是件小事,说到底,就是几个既没有政治常识,又没有基本间谍技术的傻帽干了一件偷听情报的事,结果没搞成,被抓了个正着。就这么点事,放在当时的国际局势下能有多大呢?就连当时毛泽东会见基辛格的时候都很不理解,问:“为什么你们国内对水门事件这点事那么在乎呢?”基辛格很不好意思地说笑了一番,糊弄了过去。你看,很多人都觉得这个事闹到后来那么大简直不可思议。

但是说水门事件带来的影响,那真可以算是美国历史上里程碑式的大事。它引发了一场对总统的弹劾运动,最终让尼克松下了台,而且从一定程度上改变了美国宪政体制的发展方向,从根本上杜绝了出现帝王总统的可能性,极大地影响了后来美国的发展进程。

水门事件也彻底改变了美国媒体和民众对政治人物的看法,带“门”字的英文词尾从此成为政治丑闻的代名词。比如里根政府向伊朗秘密出售军火案被称为“伊朗门”,比如克林顿与白宫实习生莫尼卡·莱温斯基的性丑闻被称为“莫尼卡门”。还有各种各样的“门”,我们现在也经常这么用。

那水门事件到底是怎么回事?通常我们听到的故事是这样的,说当时的总统尼克松为了连任,不择手段地派间谍去窃听政敌的办公大楼,要搞信息战,结果间谍被活捉,最后尼克松实在是顶不住压力,鞠躬下台。事情真的这么简单吗?根本不是,原本的事情要比这个复杂得多,也荒诞得多。今天基本可以确定,尼克松不是这起案件的策划人,他事先根本不知道这个事,而且事后他自己也是通过报纸才知道,所以说,水门事件的起因和尼克松真是一点关系都没有。那这么一件和他自己没有啥关系的事最后是怎么把他拖下水的呢?

我会分两集来讲水门事件,这一集分两个部分说说水门事件的来龙去脉:第一部分我们说说这起事件发生的背景;第二部分我们说说水门事件的详细经过。

先来看看尼克松当时处在什么样的背景中。尼克松是个什么样的人呢?他本名叫理查德·米尔豪斯·尼克松,也是一位大牛人呐。他出生于加州,从小家里就穷,但是他学习好呀,最后通过自己的努力以全校第一的成绩同时被哈佛大学和耶鲁大学录取,最后因为家里没钱供他,只好读了家乡一个三流的大学。不过在大学里也是超级学霸,在学校拿的是全额奖学金,然后在自己的家乡当了律师。你看,是不是一个典型的乌鸦变凤凰的励志故事?他后来经常拿自己的这段经历当励志故事讲给别人听。

不过,家境不好的人也通常有一个特征,就是不太自信。你别看后来尼克松是个铁腕总统,其实他骨子里一直都特别焦虑和自卑。当年深受尼克松重用的基辛格在回忆录里就多次描述,尼克松有一个过分自尊、自负又自卑的性格。他身边的人也发现,尼克松虽然是个智商超高的人,但是言谈举止却不够自信。这样的性格特点也就导致了他总是没有安全感。我们从后面他做出的一系列决定就能看出这一点,这里先按下不表。

1952年的时候,尼克松成功地成为艾森豪威尔总统的副总统竞选伙伴,按说他一没有背景,二没有钱,凭啥就选他当副总统了呢?他有两个优势:第一个优势,他是加利福尼亚州人,出生的地方好,当时加利福尼亚州的人口非常多,选票多,所以这么一个副总统也能够帮到艾森豪威尔。第二就是尼克松这个人的观点非常极端。在他的早期政治生涯中,反共是一个非常突出的特点,他有一度追随麦卡锡参议员的迫害活动,麦卡锡主义你可能听过,是当时很极端的一股反共势力,当时这股势力也是把美国政府上下搞得鸡飞狗跳的。

你可能觉得尼克松是不是就是个极端的人,就是这么恨共产主义?其实不是,站队在政治上是个很常见的博弈手段,尼克松智商这么高的人,用摆明自己立场的方式赢得支持是个很平常的事,这和他个人真实的立场其实没啥关系。观点和立场极端的人比较容易赢得支持,就这么简单。所以最后他顺利成为了副总统。

再后来他的政治生涯也不是很顺,在艾森豪威尔的政府里,他是个备受冷落的人。在长达八年的副总统生涯中,他的角色相当于一个国务院礼宾司司长,平时就干一些迎来送往的工作,一直都在全世界地搞外交关系,他在职期间,前后出访过53个国家,是个特别勤奋但是不讨好的人。

尼克松1969年当选美国总统,说实话,这个阶段的总统其实也是挺难干的。因为前任总统约翰逊把美国整个扔到了越战的这一个大泥潭当中,所以尼克松的任务就是一点一点地把美国小心翼翼地从这个泥潭当中给拖出来,在移交工作的时候,约翰逊总统就忧心忡忡地说,当前国内外的各种问题,也许比林肯以来的历届总统面临的问题都要严峻。结束越战也是当时尼克松竞选总统时打出的口号。

在当时,他结束越战的方针很明确,就是“先打再谈,体面撤军”。在他看来,战场上都得不到的东西,谈判桌上就更加得不到了,要体面地撤军只有一个办法,就是施加军事压力,把对方逼到谈判桌上来,最后接受对美国有利的条件来停止战争。用他自己的话说就是,美国是为了撤出越战而战。

可是这种先打再谈的战略引起了国会、新闻媒体和广大人民群众的强烈反对。在美国,政治体制讲究的是分权制衡,就是除了总统和他的行政机构之外,各种力量也都参与政府的决策,比如国会,比如政党,比如利益集团,比如新闻媒体,他们都是通过各部门之间的相互作用来达到制衡和监督的。这种宪政民主制的优点就是能保证不会有哪一方的势力独大,不会出现极权的情况。但是弱点也显而易见,就是各个部门之间会相互扯皮、互相泄密、互相攻击,这就让政府的决策效率很低下。美国最高法院的一位大法官就说:“制宪会议奉行分权原则不是为了提高效率,而是要杜绝专权。”

大家知道,政府效率低下在其他的领域也就算了,大家都能忍,但是唯独在两个领域是忍不了的,一个是外交,另一个是军事。

在外交领域,总统有权代表国家与外国签订各种条约,这本来都是需要参议院批准的,但是在实际运作中,外交事务具有高度的保密性,而且时机非常重要,做出的反应必须及时,这就不可能每件事都走程序,要走程序的话,按照政府的办事效率,一个文件等半年批下来,到时候黄花菜都凉了。所以在外交上总统是有支配地位的,比如尼克松和基辛格他们两人对外交战略的看法基本一致,就是:迷信秘密外交,忽视民主程序。

基辛格像个超级间谍一样进行全球秘密外交活动,接连走出怪招险棋,比如缓和中美关系、结束越南战争、中东和平谈判等重大外交活动竟然都以秘密外交的手段完成,而尼克松则以突然袭击的方式用电视讲话向全世界宣布秘密外交的惊人突破,经常把毫无心理准备的新闻界、内阁行政部门和国会震惊得目瞪口呆。简单说,在外交政策领域不可能像国内政治那样强调分权制衡和民主程序,但是,尼克松和基辛格搞的秘密外交的确有点儿过,这就必然引起国会和行政官僚部门的极度不满。

军事也是一样,兵贵神速,当国家安全处于危急状况时,大家默认总统有权做出紧急军事决策。实际上在美国立宪建国后短短200多年中,美国总统调遣军队出国作战高达150多次,但只有5次是走正常程序的,像美英战争、美墨战争、两次世界大战,就这几场是经过国会集体决策的。其他的都是总统直接下令,像二战后美国搞的大事,比如朝鲜战争、封锁古巴、越南战争、入侵柬埔寨等,事前都未经国会授权或批准。其中以尼克松秘密下令轰炸柬埔寨最为恶劣。

1969年2月,尼克松连招呼都不向国会打一声,下令秘密轰炸北越在柬埔寨的军事基地,直接将越战扩大到柬埔寨。柬埔寨当时的国家元首巴不得美国空军早点儿把北越军队炸走,所以对美军狂轰滥炸一声不吭。而北越自知在中立国建立军事基地理亏,挨了炸弹也不敢声张。这样,这场不宣而战的秘密战争开打几个月后才被《纽约时报》曝光。尼克松这个举动把参众两院议员们差点气死。

轰炸事件曝光后,尼克松一不做、二不休,干脆派遣数万美军大举入侵柬埔寨,彻底扫荡北越的后勤基地。前任总统们十几年来不敢随意做的事,尼克松一夜之间几乎全干了。这一系列战争升级行动激起了全美各地空前绝后的反战高潮,大学校园里瓦斯弥漫、警棍横飞,国会两院中争执不休、吵成一团,一些国会议员说尼克松是战犯,强烈要求弹劾他。

简单说,虽然总统在外交和军事上有很大的掌控权,但是这个时期的尼克松政府已经有了把这种掌控权扩展到国内的趋势。这些与宪政法治精神背道而驰的反常现象引起了国会和媒体的极大不安和警觉。恰恰在这个时候出现了水门事件。

上面我们做了一些铺垫,简单介绍了一下水门事件当时的背景,总的来说,尼克松政府虽然在当时做得不错,效率也很高,他也是全心全意地在为国家为人民办事,但是方法太过激进,引得国会和媒体都对他不满。

不满就不满吧,尼克松是总统,何况他的业绩也很好,大家也没什么把柄。就在这个时候,四年一度的大选开始了。美国总统是四年一届,到1972年的时候就得重新选,尼克松其实有一个心结,后来他多次讲过他特别想干这一任。两个原因:第一,他有很多事情刚刚开始启动,还没有把这些事情做完;再有就是1976年是美国建国200周年,有几个总统能够摊上这样节点式的好日子?所以他特别想主持美国建国200周年的典礼,所以这一任总统他是势在必得。

不过前面我们说过,尼克松是个特别没有安全感的人,前面几次总统大选对尼克松来说都不算顺利,为啥呢,因为每一次要么是险败,要么是险胜,弄得他心力交瘁。比如他以前和肯尼迪较量的时候,肯尼迪的得票率是49.7%,而尼克松的得票率是49.5%。两个人的得票率相差千分之二,这就让尼克松特别的伤。后来他赢得总统,也是险胜。

所以在这一次竞选中,他就想保险一点,想要尽可能地增加连任的成功率,怎么增加呢?要是还靠共和党那帮人,说不定就又会出现以前那种险败的情景,他执政的时候最信任的是围绕在他身边的那帮幕僚。于是他做了一个动作,就是用身边的幕僚团队自己筹建了一个总统班子。

在这我们多解释一下,总统身边的幕僚是一群什么样的人,了解这个就能知道后面水门事件主人公的背景了。

美国总统的幕僚一般称为“白宫班子”。其实一开始就是身边的一些办事员和勤杂人员,第一次世界大战时期的总统威尔逊身边最多也就三个这样的办事员,有啥事联系个人、跑跑腿啥的,身边的人好使唤嘛。后来到罗斯福执政,就正式成立了总统助理和幕僚班子,因为罗斯福是铁腕总统呀,有啥事自己就说了算了,然后直接让身边的人去办,不用走一些乱七八糟的程序,从罗斯福之后,历届总统都开始组建和扩大自己的幕僚班子。在尼克松时代,这个白宫班子的地位和权势可以说已经登峰造极了。他把白宫班子的规模扩大到了3000多人,整整比罗斯福多了10倍。这个规模你想想,还要其他行政部门干嘛呢?有啥事他们全都自己说了算了。

那这些幕僚是些什么人呢?什么人都有,什么主任、助理、高级顾问、经济顾问,头衔多得能把他们自己人绕晕,这些人都是由总统直接任命的,不用走任何程序,所以这些人对总统特别的忠心。

你可能觉得尼克松这是不是要搞极权呀?还真不是,历届稍微强硬一点的总统都是这么干的,他们都不喜欢内阁会议,重大的决策极少经过内阁的讨论,因为内阁机构特别庞杂,官僚主义盛行,决策效率低下,而且他们对走马观花一样的总统都不怎么忠心,凡事都是公事公办,没有协同的作用,总统就感觉这群人用不动。相比之下,自己一手带的班子当然就是精明能干、做事积极、智囊众多,而且不会泄密。总统当然是喜欢用这么一帮人了。

但是,有好处就有坏处,这帮人虽然办事效率高,但是致命的地方也在于办事效率太高。很多事连总统自己都不知道,幕僚猜中总统的心思,自己就去办了。而且这帮幕僚的势力越来越大,后来直接把内阁架空了。这就产生了很多弊端。

首先,大量权力掌握在白宫幕僚手中,国会对行政部门的监督失去意义,破坏了美国宪政体制中分权与制衡的基本原则。其次,白宫幕僚只对总统一人负责,他们溜须拍马、阿谀奉承,借机追求个人荣耀和影响高层决策的权势,你想,一个人周围整天都是这样的人,那这个人慢慢地一定会变得很自负,因为听不到反对的声音。最后,白宫幕僚的升降沉浮全凭总统一句话,为了得到赏识和重用,一些没啥才华的人就乐于铤而走险地办事,要是办成了,总统一高兴就提拔了,办不成,也就那样了。有总统护着呢,怕啥?所以权力就容易滥用。

尼克松的幕僚是些什么人呢?除了前哈佛大学教授基辛格之外,绝大多数都是他当年律师事务所的合伙人和帮他竞选的成员。这帮人虽然忠心,但是能力确实不敢恭维。要说干那些盗取文件呀、绑架勒索之类的脏活,他们和心黑手辣的黑手党差得还远呢,和专业的联邦调查局也是差好几个等级。不过他们也经常会做这些周边的脏活。

比如以前尼克松就自己组建了一个组织,被称为“管子工”,这是个专门调查泄密人员的组织,管子工嘛,就是堵漏的。因为那时候政府经常出现泄密事件,所以尼克松就认为内部有间谍,那怎么把间谍揪出来呢?他自己组织了这个称作管子工的组织,开始对涉嫌泄密者进行大规模电子窃听和信件检查。这帮人做事真是不专业,他们跑去窃取别人的资料你猜是怎么做的?他们直接破窗而入,一通乱翻,这哪是偷窃,分明就是抢。为了找资料,他们还打算朝别人的办公大楼扔燃烧弹,趁乱找文件,你看,简直是一帮猪一样的队友。这个组织解散后,里面的一些成员就转到了尼克松的竞选班子当差。

你可能觉得奇怪,为啥放着正规的联邦调查局不用,非要自己搞这么个组织呢?其实还是那个原因,限制太多,这个不让查,那个不让查,一套程序走下来,人早跑了。所以尼克松就自己干了。

话说回来,这转过来的原管子工成员里有一个成员叫做利迪,是律师出身,以前打过朝鲜战争,当过检察官,名义上担任竞选班子的法律顾问和白宫特别助理,实际上负责搜集对手民主党的情报和实施特种行动。他搜集信息怎么搜集呢?他给上级提交的方案有这些,比如窃听民主党人电话、偷拍秘密文件,这都算是正常的,还有不正常的,比如雇用妓女勾引民主党竞选班子成员和总统候选人,用隐藏的摄像机偷拍淫秽场面,以此讹诈对手和换取情报,你看,这什么鬼主意?还有直接把危险人物秘密绑架到拉丁美洲国家,然后直接做了。你看,能想出这些点子,这是个什么的人呐?

说到这,背景铺垫就说完了,其实就两句话,第一,尼克松当时周围的环境并不是一片祥和,他的独断专行已经惹的很多人不满了,大家在伺机对付他。第二,尼克松身边有一群猪一样的队友。虽然这个铺垫有点长,但是理解这些就能理解后面他们做出的一系列荒唐举动了。

下面我们讲讲水门事件的经过。水门大厦地处美国华盛顿特区西北区的波托马克河畔,由一家五星级饭店、一座高级办公楼和两座豪华公寓楼组成。大厦正门入口处有一个小型人工瀑布从高处飞流直下,所以大家称这座建筑为“水门”。这是民主党的办公所在地。听起来好像挺高大上,其实这是个综合办公区,民主党就在这租了一层。1972年6月17日凌晨,前面说的那位律师利迪就带着几个人准备在民主党的那层办公楼装个窃听器。

为啥要选水门大厦呢?至今都是个谜。对美国政治稍有常识的人都知道,美国宪政体制中的政党只是一种极为松散的组织,所谓民主党全国委员会总部实际上只是一个负责对外公关的事务性部门,也就是说有什么秘密也绝对不会藏在这里,你在这放个窃听器,就跟在大街上放个窃听器一样,首先目标就搞错了。到现在人们都没有明白这帮人是怎么想的,连后来被拖下水的尼克松在回忆录中都说,不明白这帮蠢货怎么会在这么一个毫无价值的地方搞窃听。不管怎么说,反正当时利迪就觉得这个地方很重要,要在这放个窃听器。

干活的是什么人呢?是几个古巴的流亡分子,根本没有受过什么专业的间谍训练,你看,一个不靠谱的领导带着几个更加不靠谱的手下要干这么危险的一件事。水门大厦的门是单向的,就是只能出不能进,这几个人白天先过去,趁人不注意在门上偷偷贴了个胶布,想着晚上过来干活。可是这个胶布被门卫巡视的时候给发现了,门卫就给长官通报了一声,说发现了这么个事,长官也没在意,就说没事,你多留意一下就行了。

这几个人晚上过来做事,发现胶布不见了,就赶快给在对面楼里指挥的利迪汇报,利迪说,那就撬门吧,几个人开始撬门,撬开之后,他们担心自己出不来,待会还得撬,于是又在门上贴了一块胶布,你看,门明明就是能出不能进,你出去的时候是没有障碍的,结果他们就干了这么个蠢事。过了一会警卫转过来,发现门上又出现了一块胶布,这肯定不正常,于是就赶快报警,警察过来直接把几个办事的人抓了个正着,几个人也没反抗就全部投降了。

对面指挥的利迪这时候就更加搞笑了。你既然要搞事,就得想个备用方案呀,他可好,一见情况不妙,撒腿就跑,在现场留下了一大堆的罪证。罪证里有一大堆连号的百元大钞,稍微一查,就发现这些大钞是共和党的竞选经费。还有白宫幕僚的电话号码簿,大家就意识到这个事很有可能和白宫的人有关系。不过虽然大家怀疑,但是没有任何的直接证据。被抓的几个人也都把这个事扛了,说就是自己干的,没有别人指挥,这个事就这么结了,整个水门事件就这么结束了。

你可能觉得奇怪,就这么结束了?对呀,就这么结束了。总统的选举有没有受到影响呢?完全没有,总统该怎么选还怎么选。1972年的这一届选举尼克松可是大胜,我们知道美国是50个州,外加一个华盛顿特区,尼克松拿下多少个?49个,只有两个州败给了对手,这是大胜,接着他就干了这第二任总统。整个华盛顿的氛围是什么样呢?其实也很平静,因为在选举这一年整个议会也要大换班,因为众议员要全体改选,整个国会也休会。总之,没有人把这个事真当成事。尼克松后来知道水门事件后,呵呵一笑,说,真不明白这帮蠢货怎么想的。确实,这个事也跟他一点关系都没有。

但是他万万没有想到,就这么一个破事最后竟然把他拉下了马,最后还演变成震惊全国的宪政危机。那这个事怎么发生的?尼克松这么聪明的人,是怎么一步一步被拖下水的呢?他在应对这场危机中做了哪些动作呢?最后这场危机带来了什么影响呢?下一集中我们为你讲述水门事件的影响,故事同样精彩。

回顾一下,这一集中我们给水门事件做了一个铺垫,带你了解了当时尼克松所处的政治背景和舆论趋势。总的来说,第一,尼克松的政府在当时受到了周围力量的排挤;第二,尼克松周边的幕僚里虽然是智囊云集,但是也有一些很不靠谱的人为了追求自己的利益不择手段;第三,尼克松自卑又自负的性格导致他做事过于强势,最后用了很多不合适的手段来化解危机,最后让自己一步一步地掉进泥潭。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.尼克松的独断专行逾越了美国的宪政体制,在当时也受到周围力量的排挤。

2.尼克松周边的幕僚里虽然是智囊云集,但是也有一些很不靠谱的人为了追求自己的利益不择手段。

3.水门事件刚开始的时候,并没有人把它当成大事,也没有影响尼克松的选举。