《光荣与梦想5:麦克阿瑟》 张凯解读

《光荣与梦想5:麦克阿瑟》| 张凯解读

关于作者

威廉・曼彻斯特,20世纪中期美国著名的畅销书作家、记者。

关于本书

本书讲述了美国从罗斯福总统上台前后到尼克松总统任期内水门事件共40年之间的历史,为我们详细描述了这个时期美国政治、经济、文化的全景。

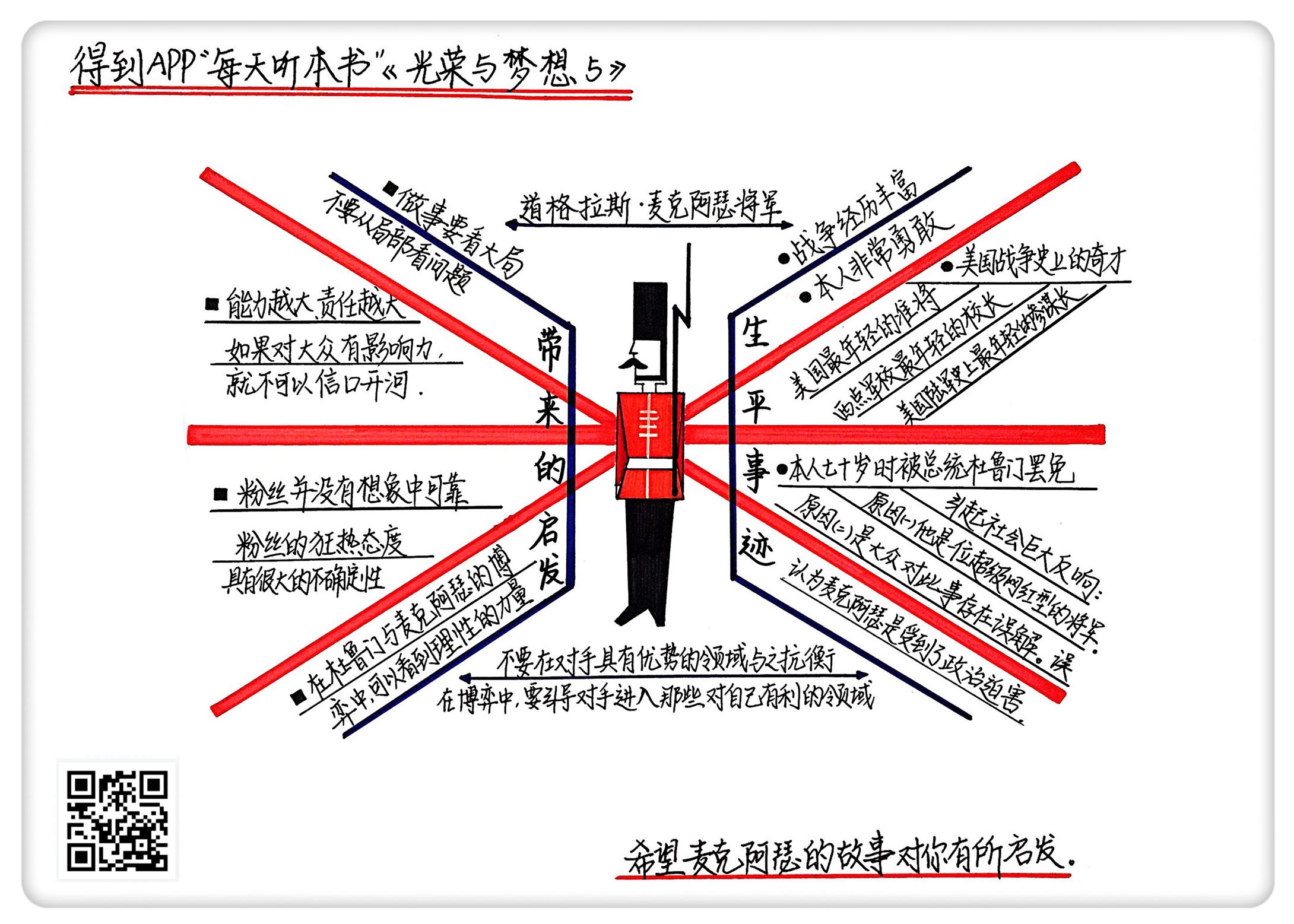

核心内容

一、麦克阿瑟的生平事迹;二、麦克阿瑟给我们的启发。

你好,欢迎每天听本书。今天咱们继续说美国著名畅销书作家威廉·曼彻斯特的这套《光荣与梦想》。这套书讲述了美国1932年到1972年的断代史,内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。这套书一共有大概150万字,我会分七集为你讲述书中的精髓。

听过前面几集的朋友都会发现,我们前面都是围绕美国的总统来说的,从柯立芝到胡佛到罗斯福再到杜鲁门,我们都是站在总统的角度重新梳理了大萧条的前因后果和太平洋战争的来龙去脉。而在这一集中我们说一位将军,他就是大名鼎鼎的道格拉斯·麦克阿瑟。

为啥要说他呢?因为发生在他身上的故事对我们现代人有很重要的借鉴意义。下面我就分两个部分说说麦克阿瑟。第一部分我们说说麦克阿瑟的生平事迹;第二部分我们说说麦克阿瑟到底能给我们什么启发。

先来看看麦克阿瑟是个什么样的人。

如果时间截止到1950年,也就是朝鲜战争爆发之前,麦克阿瑟给我们中国人的印象还是比较好的,因为他是太平洋战场的最高指挥官,客观上还是一直在帮我们打日本人,而且他确实很厉害,给中国减少了很多的外部压力。不过在朝鲜战争的时候,他又变成了我们中国人的对手,给当时抗美援朝的志愿军也造成了不小的伤害,是一位很令人头疼的对手。总的来说,在老一代中国人心中,他就是个既冷酷又狂妄的职业军人。

朝鲜战争之前他就说过这么一句话:“我打这场仗,两个星期解决战斗,然后所有士兵12月底是要回美国过圣诞节的。”你看,完全不把对手放在眼里,事实上朝鲜战争是一直打到了1953年的7月份才结束。在对峙的过程中他吃了点亏,被中国志愿军逼到了三八线后面,一气之下就叫嚣说要往中国扔20颗原子弹,要把中国夷为平地。但是原子弹是你麦克阿瑟说扔就扔的吗?所以麦克阿瑟在中国人的心目当中一直就是以这么一个妄人的形象存在。

咱们抛去这些主观的看法,要是从客观的角度看麦克阿瑟这个人,那真是一条好汉。首先,他的战争经历丰富。麦克阿瑟的老爸是一位陆军军官,参加过美国南北战争,参加过美国和西班牙的战争,再后来当上了美国驻菲律宾的军事总督。麦克阿瑟很小的时候,父亲就把他带在身边,手把手地教。而后来的麦克阿瑟呢,就更厉害了。

他的一生其实贯穿了美国二十世纪上半叶,很多重大历史事件他都参加了。比如说第一次世界大战,他就已经在欧洲战场上了,然后他当上了美国陆军的总参谋长;第二次世界大战的时候,他是盟军在西南太平洋上的总指挥,那个著名的“跳岛战术”就是他发明的;战后又去改造日本,制宪、土改、救济灾民,给日本后来的经济恢复打下了很好的基础。当时日本人都是把麦克阿瑟当父亲一样看待,他走的时候日本人个个哭得跟泪人一样。后来朝鲜战争前半段他又是总指挥,再后来回国后也积极地参加了很多国内的运动,所以这个人对美国历史的影响非常深。

其次,他的成绩非常好。他是美国最年轻的准将,西点军校最年轻的校长,美国陆军历史上最年轻的参谋长。这三个最年轻的头衔让他成为了美国战争史上的奇才。很多人都觉得他就是出身好,是靠老爹的威望才一路走得这么顺的,还真不是,他在西点军校那是真正的高材生。他的毕业成绩是98.43分,创下了西点军校毕业分数的纪录,这个成绩到现在都没有人能打破。后来他官也是升得跟火箭似的,官升得太快导致的一个后果就是后来没的升了,他必须得退休。你看,当时马歇尔当陆军参谋长的时候不到59岁,艾森豪威尔担任这个职位的时候55岁,而麦克阿瑟呢,55岁时人家已经当了快5年了,马上就能拿退休金了。所以说真才实学他是有的。

最后,他非常的勇敢。他上战场的时候拒绝一切防护措施。什么钢盔,什么防毒面具,那是根本不会戴的。炸弹在身边爆炸他眼睛都不带眨的,用他的话说就是,“能把我炸死的炸弹还没有被生产出来”。你看,在他的潜意识中都觉得自己刀枪不入,那是得有多自信。在签日本投降协议的时候也是,上一集中我们讲过,其实当时签那个协议是非常凶险的一个局,很可能那就是一个套,谈着谈着说不定就有一堆自杀式飞机冲过来。这个局势大家都心知肚明,不过麦克阿瑟还是去了,去的时候身上带了一把父亲留给他的手枪,意思就是万一失控了就自杀。所以说军人精神在他身上是能表现得淋漓尽致的。

不过就这么一个牛人,在他70岁的时候被免职了,而且这个免职还是带有惩罚性的,用我们的话说就是“晚节不保”。你可能觉得奇怪,免个职能是啥大事,用的着说一集吗?哎,麦克阿瑟被免职可不是小事,这个消息在当时的美国引起了轩然大波。因为这个事件人们公开地向杜鲁门总统喝倒彩,发出嘘声,这还是自1932年胡佛总统以来群众第一次对政府的决定这么不满。许多地方还爆发了支持麦克阿瑟、反对杜鲁门的游行示威。短短几周,近3万封公众的信件和电文飞往白宫,其中95%以上都是抨击杜鲁门的。人们到处散发请愿书,有些地方还焚烧了杜鲁门的画像。甚至连牧师们都加入进来,在讲坛上斥责政府的决定。民意调查表明,麦克阿瑟的支持率达到了69%,杜鲁门的支持率则暴跌。你可以想象一下这个事闹得有多大。

那这就奇怪了,一位总统罢免一位将军,这能算什么大事呢?这是很正常的人事任命好吧,为什么引起了这么大的社会反响呢?原因有两个,首先,麦克阿瑟不是一位普通的将军,他是一位超级网红型的将军。麦克阿瑟在大众心目中的形象非常好,自带光环和流量,影响力非常大。你可以想象一下天王巨星迈克尔·杰克逊,走到哪都有一片粉丝兴奋地晕倒,当年麦克阿瑟比这个还夸张。他回国的时候,成群的少女晕过去被送到医院,他身上的任何装饰品配件都会被销售一空。小孩都以模仿麦克阿瑟为荣。

为啥他能这么红呢?这和他平时刻意精心地包装自己有很大关系。麦克阿瑟是属于表现型人格,他特别善于管理自己的各种形象。比如我们在网上搜麦克阿瑟的图片,会看到什么时候他都是一个统一的造型。军帽、烟斗和墨镜,这些在每张照片中一个都不少。特别引人注意的是那个玉米芯烟斗,是世界上最大的玉米芯烟斗生产商专门为他打造的,据说麦克阿瑟当时提出的定制要求就是:烟筒要深、烟管要长,目的就是能给人留下深刻印象。麦克阿瑟在公众场合出现时,总是要秀出这只烟斗,但从来没有点着过,其功能主要就是提升辨识度。加上他口才很好,不怕得罪人,经常干违反上级命令的事情,这种有胆识有能力又有形象的人,自然特别受大众的欢迎。

麦克阿瑟坐船回到美国的时候,第一站是到旧金山,下了船之后,到自己的旅馆大概就14英里,大概相当于22公里多的路,结果走了两个小时,老百姓是夹道欢迎。到了华盛顿,30万人迎接,后来到了纽约,据说当时为了迎接他抛撒纸屑将近3000吨。要知道,艾森豪威尔回国的时候,抛撒的纸屑大概只有这次的1/4,艾森豪威尔也是很受大众欢迎的,后来还当了总统,而他的受欢迎程度在当时都没有麦克阿瑟的一半高,你可以想象一下当时人们是有多喜欢麦克阿瑟。据说当时很多人在队伍里看到他后哭的是泣不成声,还有很多人因为过于激动而被送到了医院。

后来麦克阿瑟在美国国会做演讲,演讲一共36分钟,被掌声、欢呼声打断了30次,基本上一分钟就被打断一次。那次演讲还留下了一个金句,叫“老兵不死,他们只是凋零”。演讲结束后,据说,“民主党议员没有一个人不是热泪盈眶,而共和党议员没有一张脸是干的”。一名议员边哭边说:“我们今天听到了上帝在这里讲话,一个有血有肉的上帝!”还有一名议员说,根据他的感觉,如果演讲持续时间更长一些的话,白宫前面就会出现示威游行了。你看,这个影响力,这个人气,哪是一位普通的将军,分明就是一个超级明星。

其次,人们对这次罢免反响这么大,是因为有一个误解,啥误解呢?大众觉得麦克阿瑟是一位反战的斗士,是受了政治迫害才落得这个下场。

当时美国还在打朝鲜战争,朝鲜战争就让很多国内的人不理解,他们一方面觉得没必要干预别人的内政,这场战争完全是多管闲事。另一方面觉得随意选出一部分人让他们去送死很不公平,毕竟美国国内的生活水准实在是太好了,商店里的东西琳琅满目,人们的生活水平节节升高,在这样的环境下谁愿意去打一场根本没有必要的仗呢?所以总的来说,国内很多人对赢得这场战争一点兴趣都没有。当时有一家报社的编辑就怀疑根本没有人关心战争的走向,因为在报纸上,一条关于朝鲜战争的新闻以同样的内容、同样的标题、同样的位置已经连续登了好多天,结果根本没有人发现。这要放以前还不立马被投诉信给淹没掉,这说明当时大多数人都在用消极的行为抵制这场战争。

结果现在呢,五星上将麦克阿瑟回来了,这说明啥?说明战争快要结束了,人们就用欢迎麦克阿瑟这个方式来表达对和平的呼吁。其实麦克阿瑟才不是什么反战派,他是个地地道道的主战派。而且正是因为他主动夸大战争规模,杜鲁门才不得不撤他的职。不过大众哪里分得清这些呢?他们就觉得麦克阿瑟特别了不起,既然他老人家都不想打这个仗了,那战争就应该快结束了。

那真实的情况是这样的吗?根本不是,那下面我们就来说说真实的情况是啥样的,麦克阿瑟到底做了哪些事让总统忍无可忍?

通常的说法是,杜鲁门这个人能力弱,心胸狭窄,受不了麦克阿瑟这种张狂的性格,在被麦克阿瑟怼过几次之后,自尊心受不了所以撤他的职。这明显是胡扯,杜鲁门作为总统,是一位政客,麦克阿瑟作为他的手下,影响力大,能力又强,能有这么一个手下,作为上司谁心里都是乐开花的,根本没有必要得罪他,他们在具体的利益上是没有冲突的。

而且,杜鲁门的能力也不弱,心胸也不狭窄。历史上大家对杜鲁门这个人的评价通常都是平庸,觉得他就是运气好,是赶上罗斯福去世才当上了总统,要不是罗斯福走得那么急,哪有你杜鲁门的机会呢?在旁人看来,杜鲁门这个人脾气好,能力差,以前是卖服装的,没啥背景,讲起话来不温不火,没有任何观点,而且一口方言。这样的人怎么能代表美国呢?大家都很怀疑。确实,杜鲁门当时做上总统连他自己都不相信。不过后来事实证明,杜鲁门的能力绝对不弱。

比如大家开始都在担心他上任后能不能及时进入状态,结果发现,诶?人家对局势了如指掌。就是没有听过一些绝密的计划,比如曼哈顿计划,也就是研制原子弹的计划,不过这也不能怪他,这是罗斯福特意保密的。再比如在对苏联的态度上,罗斯福和斯大林打交道的时候都是小心翼翼的,生怕得罪人家,结果杜鲁门很刚硬,敢直接和斯大林叫板,这一点旁边人都感到自豪。

还比如后来的原子弹投掷计划,人家基本没怎么纠结就投了,很有决断力,而且干了之后敢认。美国在日本投下原子弹之后,原子弹之父奥本海默首先心里过意不去,他在一次发言中对杜鲁门大喊,说:“你看我双手沾满了鲜血。”结果杜鲁门当时就怼回去了,说:“你就是造了原子弹而已,最后是我投的,要沾满鲜血也是我的手沾满,和你有啥关系?”你看,做事敢担当。而且最后人家还连任了呢,要说第一次是运气好,那第二次就没话说了吧?这是大家一票一票选出来的。所以总的来说,杜鲁门是个很有决断力、能力也很强的人。

那他为啥要顶着那么大的舆论压力非要撤麦克阿瑟的职呢?最主要的原因在于麦克阿瑟,因为他的所作所为在杜鲁门看来已经忍无可忍了,麦克阿瑟习惯性地违抗命令。

要说违抗上级命令麦克阿瑟已经不是一次两次了,而且也不是单单违抗杜鲁门的命令。我们在第一集中讲过,在华盛顿的远征军惨案中,麦克阿瑟就违抗过总统胡佛的命令,擅自出动军队来镇压退伍军人。当时胡佛的命令是疏散,结果放麦克阿瑟这里就变成了镇压。他把游行示威的退伍军人当作了敌人来对待,直接出动坦克,结果酿成了臭名昭著的远征军惨案。事后胡佛总统真是气得牙痒痒。不过没办法,为了表现自己有担当,也只好认了。

在和杜鲁门的交涉中也是如此。比如在朝鲜战争刚开始的时候,麦克阿瑟就向杜鲁门要兵力,结果杜鲁门没有,因为当时大量的兵力都调到欧洲去了,这时候麦克阿瑟自己跑到台湾和蒋介石见了一面,搞了一次外交,这个事跟谁都没有打招呼,杜鲁门是第二天从报纸上才得知这个事的,当时得知后是大惊失色,因为外交权是总统的权力,跟谁外交,什么时候外交,外交具体谈些什么,这都是从大局出发有考量的。你一个军人跑去搞外交,破坏布局,万一引发什么国际局势的震荡,你自己是收拾不住的。所以当时杜鲁门非常生气,不过考虑到最后也没有造成什么灾难性的后果,杜鲁门当时也忍了。

后来到朝鲜战争后期,中国人为了保家卫国加入战争,美国人迅速被赶到了三八线以南,美国算是吃了一个亏。这一下麦克阿瑟就炸了,他四处开始叫喊,说一定要轰炸中国,还提出要向中国扔20颗原子弹。你看,这哪里是个政治人物,分明就是个杀红了眼的军阀。朝日本才投两颗原子弹,结果要向中国投掷20颗,你这是要赶尽杀绝吗?不过这时候杜鲁门还是忍了,四处帮他解释,说虽然麦克阿瑟在胡说八道,但我们要理解一个打败仗的将军的心情。

最后美国和中国在朝鲜战场上隔着三八线对峙,这时候是僵持的阶段,本来按理说这时候是个坐下来谈判的好时机,杜鲁门也准备这么干,结果正在准备这方面工作的时候,麦克阿瑟自己跑到朝鲜发表了一通演讲,说他一定会扩大战火,把我们中国灭掉等等。在我们看来,麦克阿瑟的话不就是代表美国的态度吗?谁知道杜鲁门其实这时候已经准备和谈了。结果这个谈判的事就必须向后延迟,你想,这边在谈判,战场上还在继续死人呢,你谈得越久,死的人就越多,你麦克阿瑟的行为就已经成了恶意发动战争了,这就不是私人恩怨,这是触动了美国政府的底线了。是可忍孰不可忍,要让你麦克阿瑟继续胡闹下去,说不定第三次世界大战就被你挑起来了呢。于是杜鲁门当机立断,在1951年的4月11日开新闻发布会,撤了麦克阿瑟的职,这个发布会是在夜里1点开的,为啥呢?就是怕麦克阿瑟提前知道消息后主动辞职,你看,这是带有惩罚性质的。

结果就是这个消息引发了轩然大波,美国的舆论一边倒地支持麦克阿瑟。我们可以想象一下杜鲁门当时背着多大的心理压力。不过杜鲁门毕竟是个政客,他在扭转舆论上还是很聪明的。他没有去公开做什么演讲,没有去解释,也没有试图去影响公众的情绪,而是从理性的方面表明了自己态度。

1951年5月3日,参议院举行朝鲜战争问题听证会。在听证会上作证时,参谋长奥马尔·布雷德利向议员们指出:“美国对中国发动全面战争,正好会给苏联提供在西欧乘虚而入的机会。如果我们把战争扩大到中国,那我们就会被卷入一场在错误的时间、错误的地点同错误的对手进行的错误战争。”这段话非常著名。结果布雷德利的这段话对麦克阿瑟来说是个致命的打击。在参议院的质询中,麦克阿瑟也不得不承认:作为一名战区指挥官,他对欧洲局势并没有深入细致的了解,他也从来没有从全球角度考虑问题。

从那个听证会后,麦克阿瑟的可信度由此大打折扣。人们才开始冷静下来,大家意识到总统并没有做错,社会舆论一下子发生了戏剧性的逆转,麦克阿瑟的支持率一下子跌到了30%。在后来的演讲中,大家也看到了他的表演性质,有人嘲笑他说,麦克阿瑟的吸引力后来还没有一场中学生橄榄球比赛的吸引力大。相反,杜鲁门的支持率一路飙升,被美国评为“最受尊重的总统之一”,同时也是那个时代被严重低估的人物之一。

那我们能从麦克阿瑟的故事中看出点什么呢?和你分享四点感想。

第一点,做事要看大局。麦克阿瑟就是败在目光狭窄上了,他总是从局部看问题,去纠结一场战斗的输赢,从而总是忽略自己的行为对大局的破坏性。我们在平时做抉择的时候要有这样的大局意识。

第二点,能力越大,责任也越大。麦克阿瑟虽然是个网红,掌握着对大众的影响力,但是这也就默认了你不能再乱说话,你不能信口开河了。一份力量就是一份责任,这是获得能力之后要注意的事情。

第三点,粉丝并没有想象中那么可靠。虽然前面把你麦克阿瑟捧上天,但是瞬间也会把你踩在地上,很多时候舆论的态度是不可信的。它们具有很大的不确定性和欺骗性。在这个无粉丝不经济的时代,不管是企业还是个人都不能在粉丝的狂欢中迷失自己。那些尖叫的狂热可以如潮涌一般呼啸而来,也可以如退潮一般悄然而去。

第四点,在杜鲁门和麦克阿瑟的博弈中,我们可以看到理性的力量。杜鲁门没有和麦克阿瑟在舆论上公然对抗,因为杜鲁门知道他在那个领域里是处于不利地位的。相反,在听证会上,用事实、用证据来说话,最后一切自然水落石出。不要在对手具有优势的领域与之抗衡,相反,要引导对手进入那些对自己有利的领域,这是博弈中可以被借鉴的地方。

这一集就说到这里,我们来回顾一下。在这一集中我们说了麦克阿瑟这个人的生平事迹,他是西点军校高材生,是屡次立下赫赫战功的战士,是改造了日本的英雄,但是最后却因为自己缺乏大局意识,给别人造成了很大的麻烦,最终落得晚节不保。希望麦克阿瑟的故事能对你有所启发。

在下一集中,我们讲一个当年轰动美国朝野内外的一件小事——水门事件。说这是件小事,从事情的起因来看,水门事件真是件小事,说到底,就是几个既没有政治常识,又没有基本间谍技术的人干了一件偷听情报的事,结果没搞成,被抓了个正着。就这么点事,放在当时的国际局势下能有多大呢?

但是水门事件带来的影响,那真可以算是美国历史上里程碑式的大事。它引发了一场对总统的弹劾运动,最终让尼克松下了台,而且从一定程度上改变了美国宪政体制的发展方向,从根本上杜绝了出现帝王总统的可能性,极大地影响了后来美国的发展进程。那么,尼克松是个什么样的人?水门事件的经过是什么样的?它带来了哪些影响?下一集为你讲述,故事同样精彩。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.麦克阿瑟的一生贯穿了美国二十世纪上半叶,他是一个能力出众、勇敢自信的军人。

2.麦克阿瑟被罢免,产生巨大社会影响的原因有两个:一是麦克阿瑟有出众的公众声誉,二是大众觉得麦克阿瑟是受迫害的反战斗士。

3.杜鲁门没有和麦克阿瑟在舆论上公然对抗,而是在听证会上,用事实、用证据来说话,才化解了舆论危机。