《光荣与梦想3:太平洋战争》 张凯解读

《光荣与梦想3:太平洋战争》| 张凯解读

关于作者

威廉・曼彻斯特,20世纪中期美国著名的畅销书作家、记者。

关于本书

本书讲述了美国1932-1972年间,从罗斯福总统上台前后到尼克松总统任期内“水门事件”共40年的历史,为我们详细描述了这个时期美国政治、经济、文化的全景。

核心内容

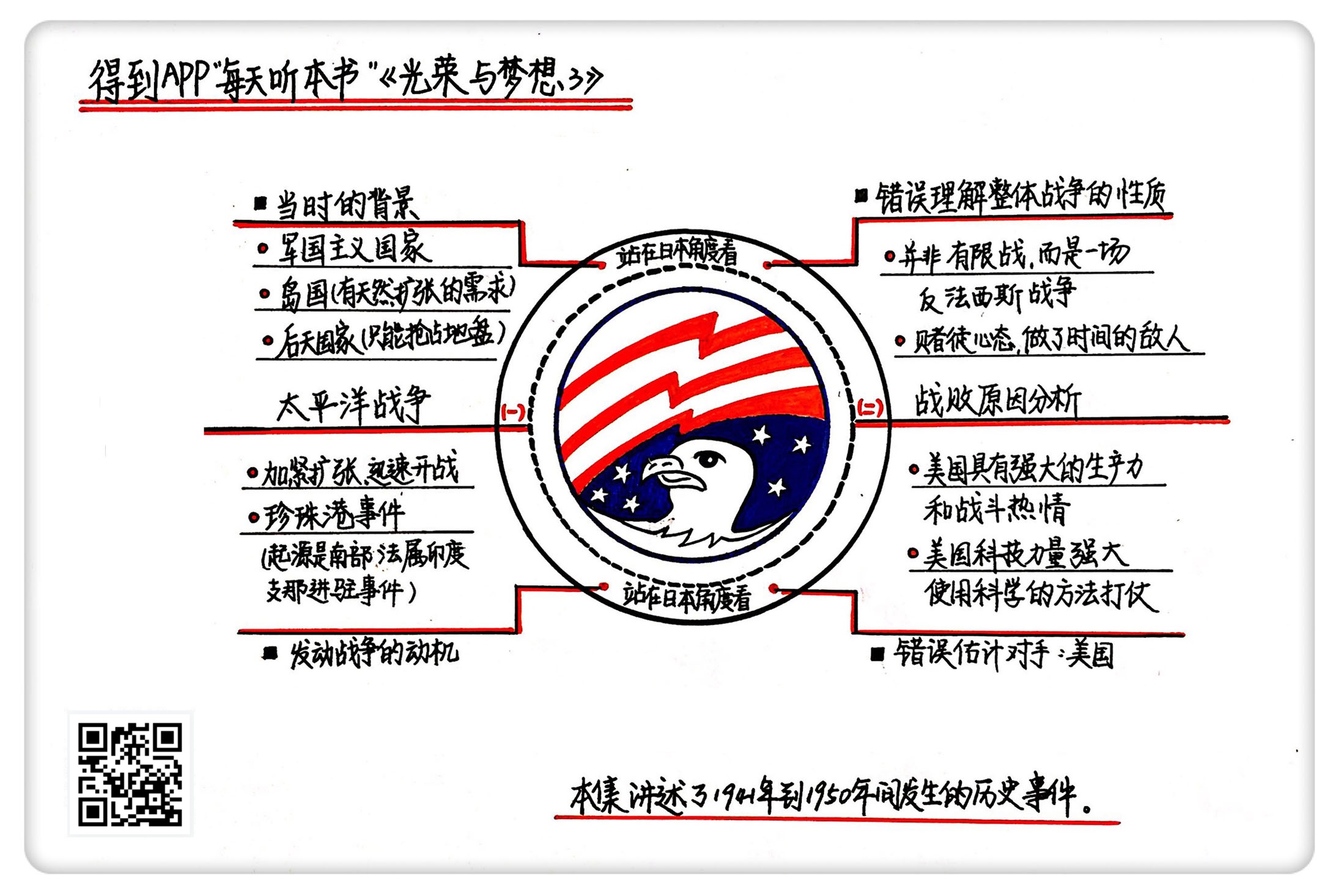

一、日本当时的处境和发动太平洋战争的动机;二、第二次世界大战日本为什么会输。

你好,欢迎每天听本书。今天咱们继续说美国著名畅销书作家威廉·曼彻斯特的这套《光荣与梦想》。这套书是1932年到1972年美国的断代史,内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。这套书一共有大概150万字,我会分为七集为你讲述书中的精髓。

在上一集中,我们讲述了罗斯福新政的具体措施和影响,后来发现罗斯福的新政其实和胡佛的政策没有什么大的不同,只是在手段上更加强硬,在政策上更加大胆罢了。罗斯福新政像一剂止痛药,表面上让经济有些许好转,但是长期来看并不能真正带领美国走出大萧条的泥坑。美国的经济在当时是好是坏,国内的人们也是人心惶惶的。与此同时,世界的格局也发生了巨大变动,以德国、日本、意大利为首的法西斯轴心国发动了第二次世界大战,美国也在珍珠港事件后宣布参战,太平洋战争就此爆发。

在这一集中,我们分两个部分说说从1941年到1950年间发生的故事。第一部分,我们站在日本的角度,说说日本当时的处境和发动太平洋战争的动机;第二部分我们分析一下日本为什么会输。

先来看看太平洋战争。

在上一集中我们说道,罗斯福在得知珍珠港被偷袭后的第一反应是不相信,他觉得不太可能,日本这是疯了吗?怎么突然就对美国动手了?对呀,通常我们对日本当时的这个行为也是感到匪夷所思,日本也太自不量力了吧,自己是啥实力就敢去惹美国,这明显是在错误估计彼此战斗力的情况下,做出的一次应激性鲁莽行动。就像一个小孩子赢了几场战斗,就觉得自己无敌了,非要去找一个彪形大汉单挑,那不是找死吗?

的确,如果我们现在回看,确实是这样,日本和美国双方的实力差距实在是太大了,不论是经济、人口还是战争储备都不是一个等级。就拿战争最需要的钢材来说,日本当时的钢材储备量是450万吨,而美国是4000万吨,你说这个仗要怎么打,打到后期日本是输定的。可是如果你站在当时日本的角度看这场战斗,这真的是一场鲁莽的行动吗?日本的军队里难道没有明白人吗?他们真的一点机会都没有吗?

还真不一定。别忘了,在这之前,日本打仗还没输过呢。那日本走这步棋到底是怎么想的呢?我们可以简单复一下盘,玩过战略性竞技游戏的朋友都知道,战场是分为前期、中期和后期的。我们刚才用的视角其实就是后期的视角,战争如果拖到后期,那经济不好的一方肯定输,这一点稍微有点战争常识的人都知道,难道日本人不知道吗?他们当然也知道,但是别忘了,还有一种战术就是打前期,如果在对面还没有发育起来的时候,快速地形成压倒性的优势,打一个时间差,形成包围圈,就算没有办法把对方的大本营拆了,也还是会陷对方于一个非常不利的境地。对于弱势的一方,在这个局面下,至少手里会有和强势一方谈判的资本,我都打到你家门口了,你要不要坐下来和我谈谈条件呢?这就是日本当时所处的情况,他们并不是真的要攻打美国本土,而是要通过一系列强硬的手段给自己增加谈判的筹码。

为了把这个逻辑讲清楚,我们先来具体复原一下当时的背景。日本在当时是个军国主义国家,什么是军国主义呢?就是军队通过政党控制国家,让整个国家围绕军事扩张进行发展。日本军队控制国家的方式里有一条,叫作陆海军大臣现役武官制。这个制度简单说就是陆军或是海军如果不出人当大臣,首相的内阁就组建不起来。如果内阁中有陆海军大臣撂挑子不干,内阁就要倒台。可见军人在日本政坛上的影响力有多强。理解这一点之后,我们就可以理解为什么日军的军官总是干以下犯上的事情了。

我们现在通常有一个误解,就是那时候日本是因为走军国主义的道路最终走向灭亡的。这个说法也对,不过就是有点片面。如果回到那个时代,其实军国主义的扩张道路太普遍了,放眼望去,几乎所有的西方列强都有自己的殖民地,比如西班牙打败了印加帝国,英国打败了西班牙,德国打败法国,这都是事实,可以说那就是个弱肉强食的时代,落后就得挨打。而日本是个什么样的国家呢?它是个岛国,并且是个后发国家。岛国就意味着资源少、市场小,有扩张的需求。后发国家意味着那个时候世界基本已经瓜分完毕了,你要抢占地盘就必然会得罪其他国家。总的来说,日本走军国主义的道路是有一定必然性的,它得罪西方国家,宣布开战也是迟早的事。

咱们话分两头,下面我们简单说一下著名的南部法属印度支那进驻事件,为什么要说这个事呢,因为它是珍珠港事件的起源。印度支那是个地名,位于印度和中国之间,就是现在越南、老挝、柬埔寨这一块,这一块在当时是法国的殖民地。这个地方的资源很丰富,盛产大米和橡胶,是一块天然的粮仓。到了1940年的时候,德国入侵法国,法国政府投降,之后法国政府搬到了法国中部的维希,所以那个时候的法国政府也被称作维希政府。这个维希政府理论上是德国的傀儡政府,但是它们也很有权势,它们的情况是既不完全配合宗主德国,也不强烈反对德国的指导,总之就是个很特别的政权。

后来德国日本结成盟友,日本就想了,都是好朋友了,法国也败了,那我去法国的殖民地印度支那抢点资源,丰富一下自己的资产能有多大的事呢,是吧,本来也没多大事,于是就和德国还有维希法国政府谈妥,商定允许日军5万人进驻印度支那北部。这眼看生米已经下锅,离煮熟就差一步了,这个时候出事情了。日军第五师团的一个大队,居然在这个时候擅自从镇南关提前进入印度支那领土,这个行为叫做擅自越境,往大了说就是入侵。

这时候维希法国政府就不乐意了,虽然让你进来是个丧权辱国的事情,我是没办法阻止你,但是我让你什么时间进来你才能什么时间进来,没到你进来的点你要硬闯,那就不行。虽然我们是战败国,虽然政府被称为傀儡政府,但是傀儡政府也是有尊严的好不好,于是维希法国政府开始强烈抵制日本的入侵。

这眼看生米要煮成熟饭了,结果又被硬生生地倒了出去。这个时候日本的高层就蒙了,什么事这是,这帮军人还能不能管住了,于是处罚肇事者,然后接着谈判,再次商量进驻时间。刚刚商量妥当,安抚好了法国人民的情绪,摆好姿势准备重新来一次,结果又出事了,在前线指挥战斗的两位参谋长,联手来了一回以下克上,擅自做主从陆海两路向印度支那进攻。

总参谋长已经下达了停止进攻的命令,可是一位参谋长拒绝执行,这两人就联手用武力的方式强行进驻了印度支那北部。法国也出兵反抗,但是没挡住,本来能和平解决的事情,硬是又被日本人搞成了用武力解决。这个就是著名的南部法属印度支那进驻事件。

国际社会听到这个消息后一片哗然,日本这个行为透露出的信号非常危险,他们在印度支那部署的陆军不但可以直接威胁英属马来半岛,还可以直接威胁美国的殖民地菲律宾,那美国这个时候必须要警告一下日本了,什么事情都得按规矩来,你这样凭自己能打就见谁都打的姿态是不行滴,于是美国和英国联手,开始对日本进行石油禁运,把日本的石油资源给卡死了。这石油资源一枯竭可就要了命了,当时日本的石油基本上只够用3个月,也就是说三个月后,他们所有的战争机器都要报废。与此同时,日本在中国还有个战场,战争机器一报废,那和宣布他们死刑是一样的。

这时候摆在日本面前的就两条路,一条是放弃七七事变后吞并的中国土地,退回到以前的状态。这一条行不行呢?不行。当时的日本人完全接受不了,因为他们内部自从明治维新之后基本上就是一些战争狂人在得势,那些军阀头目极为好战,他们极力鼓吹对外扩张策略,坚定地要走军国主义的道路,如果谁要是在那个时候提出收手,就跟叛徒一样,不用别人动手,他们自己人就会分分钟把他干掉。还有就是在中国已经投入了那么多资源,这个时候如果打退堂鼓,怎么和大家交代,谁都有损失厌恶心理的嘛,所以要收手已经不可能了。

这是第一个选择,退回到以前,他们坚决不干。

那第二个选择是什么呢?就是赌一把,投入所有的资源来一场速战速决的战斗。先打通石油的供应渠道,解决石油的供给问题,把最棘手的能源问题搞定,然后迅速摆平中国,形成既定的事实,等手里握着中国这块土地的时候,再和美国谈判,商量具体的利益格局。如果希特勒那边也发展得不错,这样两边一夹击,美国再厉害也顾及不到亚洲的利益了。这样一来,他们扩张的计划就基本能够实现。至少比现在被美国人死死地卡住脖子要强得多。

按照日本人的做事风格,当然是选第二条路了。继续加紧扩张,迅速开战。

要继续开战就得有石油,那么问题来了,怎么找到石油呢?当时的印度尼西亚有石油,不过中间恰好被菲律宾给挡着,菲律宾又是美国的殖民地,石油还是被美国控制着。缅甸也有石油,不过缅甸又是英国的殖民地,一时半会还拿不下。不管怎么样,大的方向已经有了,只要占领这两个地方,就能补给战争。

时间不等人,先搞定菲律宾再说。菲律宾有驻扎在珍珠港的舰队保护着,对于日本来说,现在可以直接进攻,和美军正面掐。按理说这个方案对日本人来说是可以接受的,但是日本最大的问题是穷,他们经济不好,仅有的兵力虽然战斗力高,正面冲突他们不怂,但是人少耐不住消耗。所以他们想了想,好钢还是得用在刀刃上,是不是先把珍珠港给炸了,削弱美军的实力,与此同时再攻打菲律宾,就能争取一些时间呢?多了也不奢望,只要能争取到6个月的时间,应该就能把所有的事情都搞定。你可能觉得奇怪了,6个月搞定所有事,他们哪来的自信呢?确实有自信,别忘了前几年他们入侵中国时夸下的海口是:三个月灭亡中国。如果用希特勒那套闪电战术,赢得太平洋战争理论上是没问题的。于是日本就在1941年12月7日的早晨,派了飞机偷偷摸摸地飞到美国夏威夷的珍珠港,在美军没有防备的情况下一通狂轰滥炸,这就是珍珠港事件的来龙去脉。

我们现在经常会说珍珠港事件是日本的一次偷袭,其实准确点的表述不能这么说,这应该算是一次奇袭,这中间有啥区别呢?偷袭是在事先不告知对方的情况下突然开战,对方还完全没有和你交手的意愿,你就突然进攻了,这在战争中是个大忌,是个很不道德的事。奇袭是双方已经宣战了,那不管你怎么进攻都是你的战术问题,就不是道德问题了。那这个奇袭是怎么变成了偷袭呢?主要是这里面有个乌龙事件。

当时日美双方谈判,负责指挥战斗的山本五十六在旗舰长门号上等大本营的通知,如果谈判成功,则全部舰队返回基地,如果失败,就立马对美开战。虽然谁都能看出来肯定是谈不拢的,这个仗打定了,不过山本五十六还是反复叮嘱,一定要在规定的时间内宣战,然后再进行攻击,可是在宣战通告发到日本驻美大使馆的时候,译电员已经下班了,等第二天翻译出来的时候珍珠港已经是炸弹横飞,再等下午日本大使馆把宣战书送到美国国务卿赫尔手里时,珍珠港已经被炸了两小时了,赫尔拿到这个宣战书后气得是双手发抖,随后说出了他的那句著名的评语:“我做国务卿这么多年,从来没有见过哪个国家能做出如此厚颜无耻之事。”随后就把日本大使轰出去了。反正一场奇袭就变成了偷袭。日本的这个骂名也得一直背着。不管怎么说,仗已经开打了。

你看,如果站在日本当时的局势下,偷袭珍珠港还是一步好棋呢。但是问题出在哪呢?为什么他们这种速战速决的策略不奏效呢?其实不是日本的战术有问题,而是一开始对整体战争性质的理解出现了误差。为什么这么说呢?你看,首先这场战争的性质和以前的都不一样。以前日本遇到的战争都是有限战,就是依靠一次集中大规模力量的关键性战役来彻底击垮对方,就和街头打架似的,我一口气把你打趴下,你只要认个怂,我就放过你,这就是有限战。正面冲突日本人不怂的,输的一方认怂之后割地赔款,战争就结束了。比如说甲午战争,比如说日俄战争。但是现在不一样,这是一场反法西斯战争,是要拼尽最后一滴血也要打下去的整体战,整体战就不是街头打架了,是真正的不死不休的战争,这种战争一两场的输赢是没有决定性意义的。

比如日本面对中国,看起来他们在中国怎么打怎么赢,但是中国就是咬着牙不投降,日本是骑虎难下,他们自己难受呀,就算占了中国很多地方又怎样,你想在这个地方发展就得投入巨大的兵力镇压,稍微一松懈就可能会被武装力量反扑,那个统治成本是非常巨大的。再比如德国也遇到了打死都不投降的英国,丘吉尔的口号就是“永远不投降”,正是这两个国家的不投降行为硬是把战争拉到了后期。随着时间的推移,日本速战速决的幻想自然就破灭了。

其次,日本遇到的对手不一样。以前的对手都是没有完全进入现代化的国家,现在遇到的对手是美国。看起来美国好像也没打过几次仗,而且美国大兵好像很珍惜生命,和日本那种在武士道精神熏陶下的战士在斗志上简直不能比,但是美国是个现代化国家,整个国民力量在罗斯福的号召下,一旦被激活,战斗力是超出了日本想象的。

比如以前美国想要造一艘船,从打龙骨到最终的交付,一艘船平均耗时得有200天,然而加入战争后,你猜造一艘万吨货轮需要多少天?一天就搞定了。再比如德国发动第一次闪电战的时候,出动了3000架飞机、2500辆坦克,但是五年后,你猜美国造出了多少?他们造出了30万架飞机、10万辆坦克。这效率,连斯大林都多次在演说中表示,要不是美国的生产力,这场战争早输了。

美国年轻人的参战情绪也很高涨,别看他们平时娇生惯养的,打起仗来也是一点都不怂的。比如说日本轰炸珍珠港后,罗斯福迅速策划了一场反击,要对日本本土进行轰炸,可是航母开到一半的时候,被日军发现了,没办法,美军的飞行员只有提前起飞,在日本没有准备的情况下突袭。提前起飞就意味着飞机的油不够支持回来的路,也就是说,美军必须要临时组成一个美国版的神风敢死队,去进行一场有去无回的袭击。当时战舰上的将军就问,有没有人愿意做这个事,现在后悔还来得及。结果所有士兵都抢着去,还有人愿意花钱购买别人的机会,别人都不换。你看,到动真格的时候,美国大兵是不怂的。相反,你看日本的那些神风敢死队,大部分是平均年龄不到20岁的毛头孩子,很多都是被硬绑在飞机上,通信设备、求生设备都被拆掉,用强制性的手段让这些孩子进行自杀式袭击,所以美军在战斗精神上也是不输的。

美国这种强大的生产力和战斗热情就形成了一个局面,就是日本这种要依靠外部资源的国家越打越弱,而美国这种有资源的国家是越打越强。

咱们不从军事上来看,只从国内人民的生活水平就能看出这一点。那时候美国流行着一个小故事,说一名女士在公交车上大声说道:“打仗真是好,自从开战以来,我丈夫的工作比以前好多了,挣的钱也多了好多,要是战争再多打几年就好了。”正说着,另一名女士一下站起来,过去就打了那位女士一耳光,说:“这一耳光是为我在珍珠港死去的儿子打的。”接着又是一耳光,说:“这个是为我在巴丹死去的儿子打的。”

我们乍一听到这个故事可能感觉,那位说风凉话的女士真是该打,人家儿子都战死沙场了,你还在这说想要战争多打几年,挨打活该。但是如果换一个角度看,那位女士说的有没有错呢?真就没错!从美国参战以来,美国国内的经济状况一路好转,失业的人找到了工作,粮食价格开始增长,股市也回到了大萧条之前的状况,连和平时期最无所事事的妇女都参加了社会劳动,前面如噩梦般缠绕在美国人民身上的大萧条过去了。总的来说,从开战前到开战后,美国的国民生产总值涨了整整一倍多,人民的生活确实是变好了。

为什么会这样呢?我们不是经常说战争是熔炉嘛,烧的就是资源和人力。怎么美国反而越打越厉害呢?这个原因我们在上一集中提到过,就是美国的大萧条有一部分原因是由于生产力过剩造成的,他们造的东西卖不出去。现在好了,战争一来,所有的资源开始流动了,烧得越快,造得越快,这盘棋一下子就活了起来。而且不管外面怎么打,美国本土一直都是安全的,除了珍珠港事件遭受了一点点打击,后来本土就再也没有受过打击。所以整个国家就像一个大型的工厂,开始飞速地运转了起来。当时有一位社会学家说,战争对美国人来说就是生意,美国其实就是个巨大的公司,他们不在乎是不是能在道义上占领高地,他们只关心输赢。

最后还有一个原因,也是日本人忽视的一个原因,就是美国的科技力量真是太强大了。他们就像有哆啦A梦的魔法口袋一样,每一次战斗都能变出一些新东西,比如夜视仪、雷达、包括后来的原子弹,都是科技发展带来的结果,用书中的原话说就是,“美国的科技在战争中经历了如温室培育般的爆发式增长”。

美国人一边创造,一边学习,不依赖经验,而是每次都推陈出新地用科学的方法打仗。

举一个美国对战德国的例子。美军当时是用飞机轰炸德国,轰炸哪里是很讲究的。一般来说,英国轰炸德国就是炸居民区或者工厂。但美国不同,美国就找了一帮麻省理工学院研究数学的,让数学家们计算一下,炸哪里是最伤要害的,美军要炸就要使战争机器瘫痪。麻省理工学院这帮数学家组成了一个战略小组,属于陆军航空队,专门用数学的方法分析哪个环节在工业系统中最重要。研究发现,滚珠轴承最重要。车辆要轴承,火炮要轴承,飞机、坦克、机床都需要轴承。德国有两个大的轴承厂,他们也知道这个地方特别重要,所以用了大量的高炮来保护。但美军不在乎,见你重要就要炸。炸了一两个月之后,德国就没有轴承了,坦克什么的都转不动了。

我们回顾一下,简单说,不管是美国、英国还是中国,都没有给日本速战速决的机会。日本那种想要快速解决所有问题,想要一局定胜负的赌徒心态最终让他们走向了失败。所以你看,双方对决,一方是时间的朋友,越到后期越强;一方是时间的敌人,越到后期越弱,从这个角度看,日本最大的失败就是做了时间的敌人。他们是赢得了很多场战役,但是一步一步地输掉了整个战争。这一点对我们现代人做战略决策都是有启发意义的,很多时候看起来每一步都是好棋,但是连在一起也许就会让整个棋局呈现一副败相。我们平时在做决策的时候也要注意这一点。下一集中我将为你讲述原子弹的制造过程以及它对太平洋战争带来的影响。内容同样精彩,欢迎继续关注。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.日本是资源匮乏的后发国家,走军国主义扩张道路有一定必然性。

2.二战的性质,决定了任何交战方都不会给日本速战速决的机会,使得日本一步步走向失败。

3.战争解决了美国的生产过剩问题,美国国内的经济形势大大好转。