《傅山的世界》 胡一峰解读

《傅山的世界》| 胡一峰解读

关于作者

白谦慎是当代著名的书法家和艺术理论家。他早年毕业于北京大学,1981年获得过首届全国大学生书法竞赛的一等奖,后来取得了耶鲁大学的中国艺术史博士学位,现在是美国波士顿大学艺术史系教授。他长期在国外大学教书法,让他对当代书法的发展有更深入、独特的思考。

关于本书

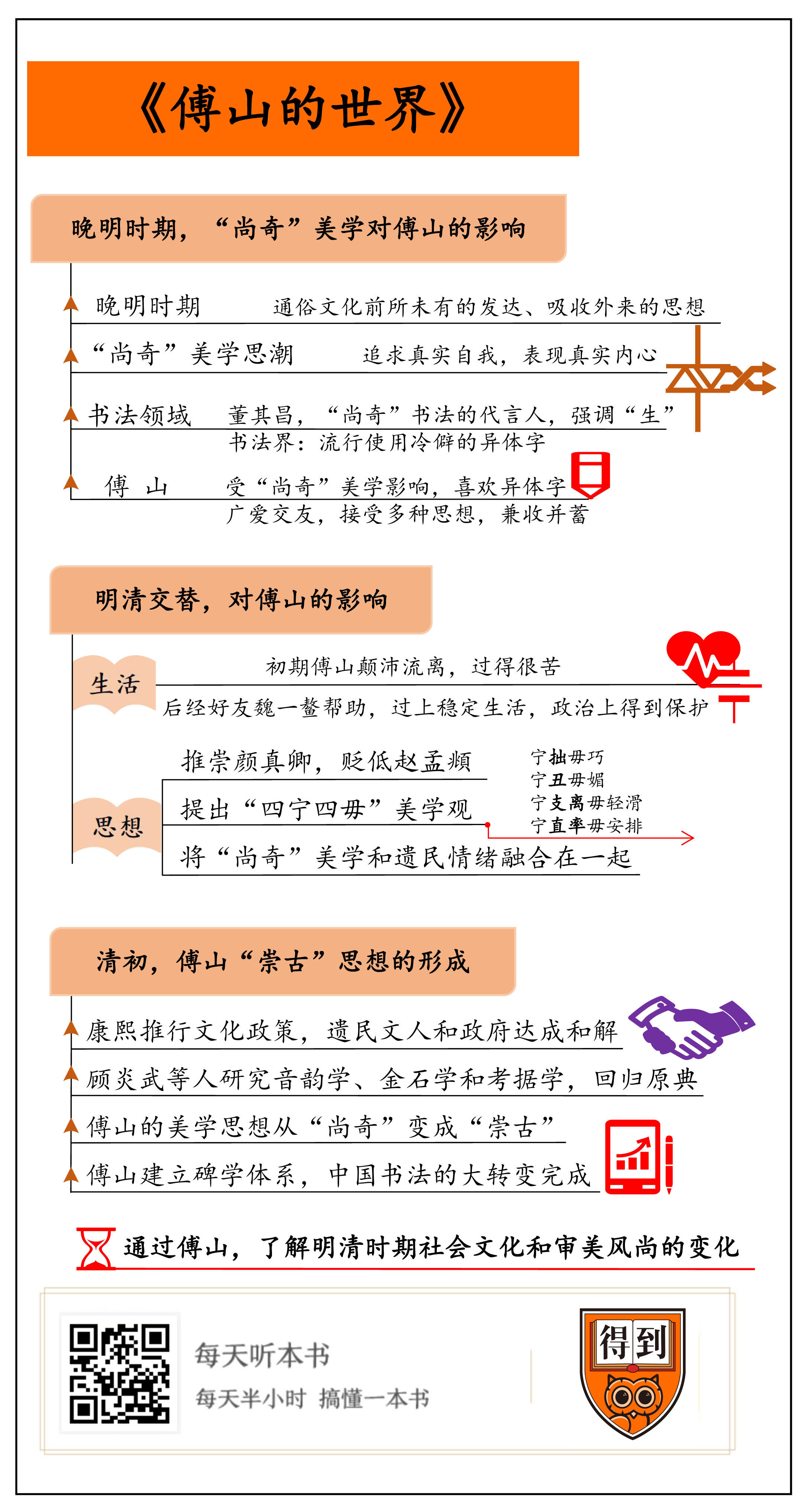

在这本书里,白谦慎结合晚明、明清交替和清初这三个历史阶段,讲述了傅山美学思想的内容和形成过程,以傅山的人生经历为切入口,分析了明亡清兴这场政治变革对中国思想、文化和艺术的重要影响,以及中国书法审美的重要转折。因为这个转折,“碑学”思潮逐渐兴起,人们开始重视和学习古代碑刻文字,更加欣赏质朴、刚健、豪放的美。

核心内容

明清易代这个历史变革,彻底改变了中国书法的审美取向。晚明“尚奇”的风气消失,“碑学”思潮兴起。傅山是这场转变中一个承前启后的人物,他的美学思想也从“尚奇”,到“四宁四毋”,再到“崇古”,不仅折射出中国书法在17世纪的转变,而且反映了社会文化风尚和美学思潮的变迁。从傅山的人生历程中,可以看到包括书法在内的所有艺术以及背后的审美,都是跟政治、经济、社会风尚等紧密联系在一起的。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》。这本书不只是在说傅山的美学思想,更重要的是,傅山这个人是理解明清时期社会文化和审美风尚变化的最好切入点。

17世纪,明朝灭亡,清朝兴起。这场政治变革对思想、文化和艺术都产生了重要影响,中国书法的审美也发生了重大的转向。人们开始重视和学习古代的碑刻文字,更加欣赏质朴、刚健、豪放的美,这种审美趣味被称为“碑学”思潮。我们要解读的《傅山的世界》这本书,讲的就是这个过程。

这本书的主角是傅山,他不仅亲身经历了整个过程,也是这场转变的推动者。傅山是个博学多长的大师,他不但精通书画,而且还懂武术和医学,这也让他显得有点神秘色彩,现在很多中国奇幻文学作品就特别喜欢写到傅山。傅山生活的时代,正好是从明代末期到清朝初兴,所以,他身上同时具有晚明和清初的艺术特征。他既是前一个时代最后一个狂草大师,也是新时期书法碑学思潮的最早推动者之一。

从傅山的人生经历,尤其是他的思想变化中,可以生动地看到书法美学转变发生的过程。仔细分析他的经历和思想,也能让我们更清楚地看到,这种转变背后的社会历史因素。所以说,傅山的一生,是观察这场大变局的最好切入点。

发现这个切入点的人,是美国波士顿大学艺术史系的教授白谦慎。他长期在美国大学的艺术史系教书,对中国书法史和当代书法的发展都有深入的思考。写这本书的时候,白谦慎已经花了十三年的时间来研究傅山和他的书法。有人说,这本书是“迄今为止研究单个艺术家最优秀的著作之一”,它也是白谦慎的代表作,影响早就超出了书法专业领域,已经成了解明清之际社会文化,尤其是审美取向变化的必读书。

下面我们就按照晚明、明清交替和清初这三个历史阶段,把傅山的人生也分成三个阶段:首先,是晚明时傅山的早年生活,晚明的“尚奇”美学是他的美学思想基础;第二个阶段,明清交替的时候,改朝换代让社会的审美取向发生了巨大变化,傅山自己的美学思想就是在这个环境下形成的;第三个阶段,清政府的统治逐渐稳固,傅山的美学从“尚奇”进一步发展成了“崇古”,他的思想变化彻底完成了,对中国的审美传统产生了深刻的影响。

下面我们先回到晚明这个多元的时代,看看傅山早年的生活环境。

1607年,也就是明万历三十五年,傅山出生在山西太原的阳曲县。这一年离明朝灭亡还有34年,明朝已经进入生命最后的阶段。晚明是中国历史上文化最发达的时期之一,它就像是明王朝最后的疯狂,艺术文化丰富而且多元。这两个特点,在年轻的傅山身上都有体现。

我们先来说说晚明社会文化的特点,它的丰富而且多元主要有两个表现。首先是通俗文化前所未有的发达。当时的明朝,已经和平稳定地度过了200多年,商品经济非常繁荣。当时,老百姓的识字率很高,看书不再是社会精英的专利,老百姓也需要适合他们的文艺作品,所以通俗文化就蓬勃发展起来。中国最有名的那些通俗小说,像《西游记》《水浒传》,还有《牡丹亭》这样的戏曲经典,都是在明代中晚期出现或者成型的。

另一个表现是吸收外来的思想。明代晚期以来,来中国的西方传教士越来越多了,比如很有名的意大利传教士利玛窦,就是那个时期来到中国的。传教士带来的西方思想,开始真正的影响到中国的社会文化。他们把西洋历法、数学等新知识介绍给中国的知识分子,让他们大开眼界。他们发现知识的世界有更广阔的天地,也开始有意识地去探索更多的新知识和新思想。

就这样,经济、政治、哲学、文化和艺术都在发生着巨大的变化,一个复杂、多元化的时代形成了,也孕育了一种和以前不同的审美。当时的思想界鼓吹要追求真实的自我,体现在艺术上,就变成了艺术家要表现自我,真实地流露自己的内心。于是,就逐渐形成了一种追求个性、标新立异的美学思潮。白谦慎在书里用“尚奇”这两个字来概括这股风潮。

尚奇,就是说要追求新奇,要与众不同。在当时,一个文化人越是标新立异,甚至有惊世骇俗的举动,就越会受到鼓励和赞扬,“奇”也成了晚明文艺批评中最重要的标准。当时的文学家和艺术家如果认为某件文艺作品是优秀的,就会用“奇”这个字来称赞。

这样的审美追求自然也会反映到书法上。当时最有名的书法家董其昌,可以说就是“尚奇”书法的代言人。他的书法理论中有一个重要的概念,就是“生”。“生”的反面是“熟”,“熟”指的是模仿前人。这是之前书法的传统,书法必须是临摹的,必须遵循一套预设的格式。所以,好的书法就是写得像古人。“生”就是在颠覆这种传统,强调的是书法家要有自己的创造,书法应该成为表达自我的工具。书法家虽然需要向古人学习,但是学成之后,还要做到由熟返生,就是要有意识地和古人拉开距离。

董其昌的这个思想,改变了书法史上对于“临摹”的“临”这个字的理解。这也不难理解,既然书法的标准是“生”,那么,临摹的目的就不是为了“像”。也就是说,临摹既要在模仿中学习前人,还要在学习中超越前人。所以,写书法的人不用再亦步亦趋地追随古代的大师,书法经典的地位也因此受到了冲击。

过去,经典的地位是不容撼动的,因为它是模范,是规定的格式。而随着“尚奇”美学的影响越来越大,写字的人不想再一味地接受传统,而是努力去改造传统,传统的地位不就动摇了么。这样一来,像《兰亭序》那样的经典范本也不够用了,人们开始寻找更多可以参照的书法资源。

于是出现了一个现象,书法界开始流行在作品中使用冷僻的异体字。当时的著名书法家,比如陈洪绶,他们把用异体字当成了文字游戏。出版商从中看到了的商机,开始出版专门收集古体字的字书,给喜欢玩异体字的人写书法时用作参考,这又反过来助长了用异体字的风气。

傅山就是在这样一个环境中成长起来的。在中国古代社会,书法是教育的重要内容,因此,傅山从小就开始练习书法,他早期的书法训练还是前面说的那种临摹古代经典的方式。青年时期,傅山开始用功学习篆刻,他也不能免俗,喜欢上了异体字。同时,他也感觉到了审美取向的变化,有意识地突破帖学传统。这些都是晚明“尚奇”美学对傅山的影响,为他后来发展出“丑拙”的书法风格作了铺垫。

另外还得多说一句,傅山是个爱交朋友的人,他精通文物鉴定,所以在家乡山西的收藏圈里小有名气。收藏圈里什么样的人都有,他也有机会结交很多思想倾向不同的朋友。他的朋友中,不但有传统的士大夫,还有虔诚的天主教徒,年轻的傅山能够开放地接受各种思想。他后来的思想也体现出兼收并蓄的特点:他既对儒家思想有很深的认知,又对佛教和道教很感兴趣,对其他的哲学思想流派也有所涉猎。

第一部分我们就讲完了,接下来,我们来看看明朝到清朝的改朝换代,对傅山的生活和思想产生了哪些影响。

明朝的灭亡,让很多文人成了前朝遗民,这种特殊的身份,对他们的思想和审美都有决定性的影响,傅山就是这些人之一。明清易代和中国历史上其他的改朝换代不一样,这里面包含着尖锐的民族矛盾和文化冲突。怎么适应这个满人的政权,怎么面对清政府的文化政策,是时代对傅山和他们那一代文人的考验。傅山的美学思想,正是在这种考验中形成的。

1644年,也就是傅山37岁那一年,李自成打进了北京,明崇祯皇帝在煤山上吊身亡,明朝也跟着灭亡了。一个半月后,清军攻占了北京。在清军入关的最初几年,傅山和当时大多数的文人士大夫一样,非常关心政治和军事,可能也参与到了反抗清军的活动之中。而且,为了拒绝清朝统治者要求的剃发,傅山还出家当了道士,这也是当时不愿投降清朝的文人普遍的选择。这段时间里,傅山颠沛流离,过得很苦,不过,还好他会看病。他就靠这个本事谋生,同时也接受一些朋友的资助。

这样的状况持续了差不多10年。1653年,傅山的好朋友,山西官员魏一鳌花了三十两银子,给傅山在太原郊外买了一处房产,傅山终于过上了稳定的生活。傅山和这个魏一鳌交情很深,魏一鳌不仅在经济上资助傅山,还利用的自己当官的权力和官场上的人脉,给傅山这样的明代遗民提供政治保护。

对于当时的文人来说,异族统治带来的思想冲击是我们今天很难想象的。再加上原来考科举取士的人生追求行不通了,生活状态也被彻底改变了,所以当文人成了遗民的时候,思想往往会发生很大的变化。傅山也一样。一个重要的表现就是,他开始轻视赵孟頫的书法,转而推崇颜真卿。这是为什么呢?赵孟頫和颜真卿的书法水平都很高,但这两个人的不同之处在于政治气节。

在宋代灭亡之后,赵孟頫做了元代的官,这让他的人品一直被人质疑。相反,颜真卿可是忠君爱国的典范。傅山在年轻时临摹过颜真卿的书法,那时候只当作经典学习而已。一旦他成了遗民,政治气节就成了比美学本身更重要的问题。傅山就是从气节的角度推崇颜真卿,贬低赵孟頫。这种倾向,在那一大批遗民文人身上也是非常普遍的。

不过,除了政治上的原因,傅山推崇颜真卿,和颜真卿书法的风格也有很大关系。颜真卿的字受北朝,尤其是北齐的石刻影响很深。我们知道,石刻在当时还不是书法经典,对于当时的人来说,石刻上的字是奇怪的、特殊的。所以颜真卿的书法里就有符合晚明“尚奇”美学的趣味。另外,傅山是山西人,山西曾经是北齐的领土,傅山也更容易看到那些北齐留下来的碑刻。所以,对傅山来说,颜真卿是一座桥梁,他的字让傅山把书法传统和尚奇美学、碑刻,这些传统之外的东西连接起来了。

正是在学习颜真卿的过程中,傅山提出了他著名的“四宁四毋”的美学观。 “四宁四毋”的原文是:宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。简单的解释,就是追求率真和古拙,反对媚俗,反对矫揉造作。

这四条里,傅山推崇的拙、丑、直率都好理解,但是支离就不好懂了,我来给你解释一下。“支离”这个词来自《庄子》,意思是残缺、断裂,也带有对现实政治消极抵抗的意思。那个时候的傅山,觉得“支离”是颜真卿书法最重要的特质,这当然和他遗民的心态有很大关系。他把“支离”当成了一种审美理想,努力贯彻到自己的书法实践中。

具体是怎么体现出来的呢?你会发现,傅山在书法中常常把字写得很怪异,他会把字变形。比如说有时候,他把一个字的两个部分分得特别开,看起来像两个字;有时候,他又把两个字连在一起写,看起来像一个字;有时候,他会挪动字的偏旁部首,把原本一个字里的偏旁靠得跟另一个字更近。

为了达到“支离”的效果,傅山甚至故意打破字的结构和内在的平衡感。比如他在写颜色的“颜”字的时候,故意把右边的“页”字写得比左边的“彦”字要低很多,这个字看起来整体是向右下方倾斜的。这样的写法,如果是放在连成一体的书法作品中,就显得夸张而且丑怪。

“支离”的风格还有一个表现,就是傅山会混用字体。我们知道书法有草书、楷书等不同的字体,一般人写一幅字都是用同一个字体写的,但在傅山的某些书法中,你能看到草书、隶书、篆书等各种不一样的字体,还有前面说过的那些奇奇怪怪的异体字,这些字连同时代书法家都认不出来。这对于当时的人来说,是很有颠覆性的写法。

说到这儿,你应该能感受到,傅山这么写字,给人最直观的感受就是看不懂。一般人看书法最直接的目的还是读懂字面的意思,而傅山这样处理,削弱了书法中文字本身的意义。他强迫欣赏这些书法的人,从图像而不是内容的角度去理解,这样一来,字的形态,尤其是各种不合规矩的形态,就成了书法家表达自我的方式。这反而更能让观众从书法本身获得审美的满足。不光是书法,傅山画的山水也一样,他的画画面狂放、粗野、纷乱,给人一种荒疏的感觉。

应该说,傅山倡导的“支离”,体现的是他作为明代遗民的一种情感体验。这些人被主流社会隔绝,有很强的疏离感。在这一点来看,傅山跟他同时代的很多艺术家,比如明代皇室后裔八大山人朱耷,都是相通的。

整体来看,清初书法、绘画艺术对“支离”这一类“丑拙”风格的推崇,是明代晚期“尚奇”美学的延伸。而更重要的是,在明清易代的过程中,这种美学风尚通过情感体验的粘合,和文人的政治立场不谋而合了。也正因如此,当时才能出现一大批有巨大成就的艺术家。

所以说,明清易代对当时文人的思想产生了颠覆性的影响,他们把晚明“尚奇”的美学和遗民情绪融合在一起,创造出了一套新的美学观念,傅山就是其中的代表。

下面我们进入最后一个部分。和之前的异族政权不一样,清朝不仅入主中原,而且统治了中国200多年,文人不得不接受这个异族的政权。这个接受的过程在清初就已经开始了,而这种政治思想的变化当然会对那批遗民文人的审美产生影响。

我们先来看一下文人接受清政府的过程。不能否认,清朝统治者通过各种政治手段,争取到了文人士大夫阶层的认可。清政府在笼络文人上,可以说费尽了心思。1679年,康熙皇帝举行的博学鸿儒特科考试,就是为招揽前朝知识分子作的努力。通过考试的学者会被授予翰林院的官职,很多人还参加到了《明史》的修撰之中。另外,清政府还做了一件事,就是抵制通俗文化,晚明流行的戏曲和通俗小说很多都被禁止了。

修撰《明史》和禁止通俗文化,这两个政策确实很有成效,因为它们正好迎合了当时文人的普遍心理。为什么这么说呢?首先,康熙皇帝搞考试、修历史的目的,就是消除政府和汉族精英的对立。他知道,这些文人痛惜明朝覆灭,当然也会反思原因。而晚明多元文化冲击了传统的儒家,就是文人们找到的一个重要的原因。所以,反对通俗文化的政策也得到了支持。这招可以说非常聪明,因为他是从内部去瓦解文人反清的情绪。

康熙皇帝举行博学鸿儒特科考试那年,傅山已经72岁了,这时的傅山已经是山西的文化领袖。当时山西的学术圈里还有个很有名的人,就是顾炎武。他就认为晚明追求新奇、标新立异的文化思潮,是明朝灭亡的原因,所以需要反思、纠正这种思想。

顾炎武是一代大儒,他的想法也体现了当时汉族知识分子的普遍共识。他们解决问题的方法,是纠正败坏的学风,追本溯源、回归原典,这成了清代整体的学术潮流。他们集中精力研究音韵学、金石学和考据学,当然,这三个也是不会触犯政治禁忌的学术领域。于是,这三个学科成为了清代学术的代表。

这三科里面,金石学,就是研究古代青铜器、石刻上面文字的学问,对书法影响最大。清代文人想要追本溯源,探访古代的文字就是很重要的一个方面,所以当时的文人更热衷寻访古代碑刻。这既是一种学术探索,也寄托了他们怀旧的情绪。他们到荒野中直接寻访和研读古碑,也会在书斋中赏玩碑刻的拓片,这些都反过来推动了审美的变化。同样是欣赏碑刻,但是审美趣味变了,从“尚奇”变成了“崇古”。

这么说,你可能会觉得这是一个大转变。但是从傅山这个具体的人来看,你会发现这个变化发生得特别自然。

傅山一直就喜欢碑刻,他从小学习篆刻,本来就喜欢异体字,后来推崇颜真卿,有一部分原因就是里面有北齐碑刻的趣味。我们前面说了,董其昌提倡“生”,动摇了书法经典的地位,人们希望有更多的文字可以进入到经典体系里面,没有什么是比古代碑刻更合适的新范本了。所以,傅山晚年非常推崇新兴的碑学和金石书法。我们前面说了,在易代的刺激下,傅山的尚奇变成了“支离”,他开始把更多的字体融入到书法之中。当魏晋以前通行的隶书、篆书成了他模仿、学习的对象时,“崇古”也就显得理所当然了。

从傅山的身上,我们可以清楚地看到,这个过程正是书法美学发展到一定阶段,需要自我突破的体现。我们必须强调一下,虽然这个变化发生得自然而然,但是意义非常重大,它让书法艺术完成了对自身的突破。碑学思想就这样兴起了,成为清代以后中国美学思想最重要的一支。

最后,我还想说一点,就是这种变化最直接的体现,就是书法家对书体的探索。傅山是明末清初最后一位草书大师,他曾经说过喝酒对书法创作有帮助,你可以理解为,他是在鼓吹非理性因素在艺术创作上的重要作用。而在各种书体之中,草书,尤其是狂草,又是最具表现力的字体,也最能反映书法家的内在本性。后来,傅山开始学习篆书、隶书,他就不那么喜欢草书了。他认为篆书和隶书才是书法的典范,很努力地想把汉代隶书融入书法创作中。长期以来从楷书到行书再到草书的那套传统削弱了,一种新的艺术标准开始建立。

1685年,傅山去世。在傅山身后,草书开始衰落。傅山或许没有料到草书会衰落得这么彻底,更想不到草书的衰落,其实正是因为他所提倡的碑学,让篆书和隶书成为了流行的书体。到了18世纪,也就是大概乾隆年间,“碑学”书法进入到了它的黄金时期。在经典的名家谱系之外的,那些名不见经传的工匠刻在青铜器、砖瓦、摩崖上的古代铭文,也成了书法学习的范本。中国书法的一场大转变就这样完成了。

说到这儿,本期的内容就说得差不多了。下面来简单总结一下。

傅山出生的时候,明王朝已经进入生命的最后阶段。当时思想界鼓吹要追求真实的自我,在艺术上强调表现自我真实的内心,逐渐形成了一股“尚奇”的美学思潮。这在书法领域的反映,就是书法家们不再对传统的帖学经典谱系亦步亦趋,开始寻找新的书法资源和美学标准。这都给傅山的书法美学思想打下了扎实的基础。

从明朝到清朝,改朝换代让傅山的艺术思想和审美趣味都发生了转变。傅山重新认识了颜真卿的书法,而且高度推崇。他认为“支离”是颜真卿书法的重要特质,还提出了“四宁四毋”的美学观。傅山也正式成为新的书法美学潮流中的关键人物,代表了那一代遗民文人的审美取向。

随着清政权逐渐稳固,康熙皇帝推行了高明的文化政策,遗民文人和政府达成了和解。文人在反思明朝灭亡原因的过程中,提出要回归古代传统,音韵学、考据学和金石学发展起来。傅山的美学思想逐渐从“尚奇”变成了“崇古”,但是这个“古”,并不是原来帖学传统中的“古”,而是碑刻里的篆书和隶书。于是,傅山彻底建立了碑学体系,中国书法的一场大转变就这样完成了。

作为一个承前启后的人物,傅山的美学思想从“尚奇”,到“支离”,再到“崇古”,在这个变化过程中,我们不仅可以看到书法内部的变化,也能从这里反思政治文化对审美倾向的塑造。在傅山的案例里我们看到,艺术家对他们生存状态的普遍感受,起到了至关重要的作用。

有人认为,研究书法只需要关注艺术本身,或者关注技法就可以了。但是艺术不可能脱离社会环境,更不可能脱离在特定社会环境中生活的人。就像陆游说的“功夫在诗外”,书法领域也一直有“字外功”的说法。所以我们在开始就说了,作者白谦慎研究傅山,是找到了一个特别好的切入点,帮助我们理解中国书法最重要的一次自我突破,以及中国思想文化的一次重大转向。

撰稿:胡一峰 脑图:刘艳 转述:杨婧

划重点

1.傅山出生于明末,当时思想界鼓吹追求真实的自我,在艺术上强调表现真实的内心,逐渐形成了一股“尚奇”的美学思潮。

2.从明朝到清朝,傅山正式成为新的书法美学潮流中的关键人物,代表了那一代遗民文人的审美取向。

3.随着清政权的发展,傅山的美学思想逐渐从“尚奇”变成了“崇古”,建立了碑学体系,完成了中国书法的一场大转变。