《伪造的艺术》 沐艺工作室解读

《伪造的艺术》| 沐艺工作室解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《伪造的艺术》。这本书考察了历史上大大小小的艺术造假事件,分析了形形色色的伪造者被什么动机驱动,如何思考,如何瞒天过海,他们的骗局最终又如何被揭穿。了解这些造假案件,有助于艺术品收藏家更好地鉴别赝品,防止落入造假陷阱;而对于我们这些普通人来讲,这本书提供了一个理解艺术史、艺术生态、艺术品价值的新颖视角,还能极大地满足我们的好奇心。

在正式解读之前,我们先来了解一位在当代艺术市场上神一样的人物,他不是伟大的艺术家,而是伪造艺术品的天才沃尔夫冈·贝特莱希。根据德国科隆检察院的估计,他用14幅假画卷走了3410万欧元,骗过了无数艺术鉴定专家、画商和收藏家。说贝特莱希是天才的伪造者,因为他从来不是照着原作临摹仿制,而是在深入研究艺术史和艺术家之后,想象这些大师可能会画出什么作品,由此创作出一些所谓的“遗失的名作”。贝特莱希最成功的赝品之一是伪造了德国超现实主义画家马克斯·恩斯特的作品《森林》,这幅伪作获得了著名艺术史家维尔纳·施皮斯的肯定和赞赏。要知道,施皮斯不但是恩斯特的好友,还担任过恩斯特第一次大型回顾展的策展人。结果这幅假画堂而皇之地在马克斯·恩斯特博物馆展出,后来以700万美元的价格被收藏家买走。

为了仿制符合各个时代的颜料,贝特莱希亲自研磨矿石,研究画布的年代,控制油彩的干燥度,编造出天衣无缝的作品传承故事,甚至连画作上的灰尘和气味都在他的考虑范围之内。

这么成功的伪造大师为什么会被人发现呢?原因是他的一次疏忽,在伪造一幅1914年的作品时,他偷懒使用了从画材店买来的钛白颜料,而这种颜料是1916年才发明出来的。这位伪造大师就这么落马了,人们顺藤摸瓜确定了14幅伪作。不过这些只是他承认的伪作,我们也不知道还有多少他没有说出来的假画在收藏家和博物馆手里。贝特莱希虽然被判了六年监禁,但也因为成功的伪造而成了另类的艺术明星。2014年,根据他的传奇经历拍摄的纪录片《贝特莱希:伪造的艺术》上映,收获了极大的热度,也掀起了关于艺术是什么、艺术与商业、艺术与伦理等问题的热烈讨论。人们越来越认识到,“我们生活在一个为价格而非为毕加索鼓掌的时代。”

我要为你解读的这本《伪造的艺术》,就是要揭示艺术品伪造这个不为常人所知的领域。作者用一个个真实的案例,勾勒出艺术造假的整体景观。很多伪造事件的过程跌宕起伏,精彩程度堪比侦探小说。本书作者诺亚·查尼,是著名的犯罪学专家、艺术史学者,是艺术品犯罪研究协会的创始人和会长,同时还是畅销书作家。这个世界上没有比他更适合的人,来给我们讲述关于艺术伪造的故事了。

接下来,我将会分三个部分来为你解读这本书。第一部分,我们来梳理一下艺术伪造的悠久历史;第二部分,我们来详细了解一下艺术伪造者的各种动机;最后一部分,我们再来说说在当代社会中,如何有效地抑制艺术品造假,作者给出的建议对我们有着重要的警示作用。

好,我们接下来就先来看看艺术伪造的历史。

有一种关于艺术的说法是“整体大于部分的总和”。这话是什么意思呢?我们来举个例子,比如达·芬奇的《蒙娜丽莎》是由各种颜料、黏合剂、清漆木板组成的。如果把这些东西拆卸分开,单就物质性的部分来衡量,确实值不了多少钱。但是这些不值钱的东西经过大师之手组合起来,就成了伟大的艺术品,珍贵无比、价值连城。

既然廉价的物品经过大师之手可以“点石成金”,那么伪造者也可以通过冒充大师赚取大量的金钱,这样我们也就不难理解,从古至今艺术赝品为什么屡禁不绝了。可以说,艺术交易的历史从什么时候开始,艺术伪造的历史就从什么时候开始。

早在古希腊时代,就有关于伪造的记载。我们熟悉的数学家阿基米德,就揭穿过一桩欺骗叙拉古国王的造假案。骗子把一顶据说是黄金制成的王冠卖给国王,而阿基米德用排水量计算密度的方式发现,这个王冠的体积与同等重量黄金的体积不一致。皇冠是用黄金和一种较轻的金属混合制作的。

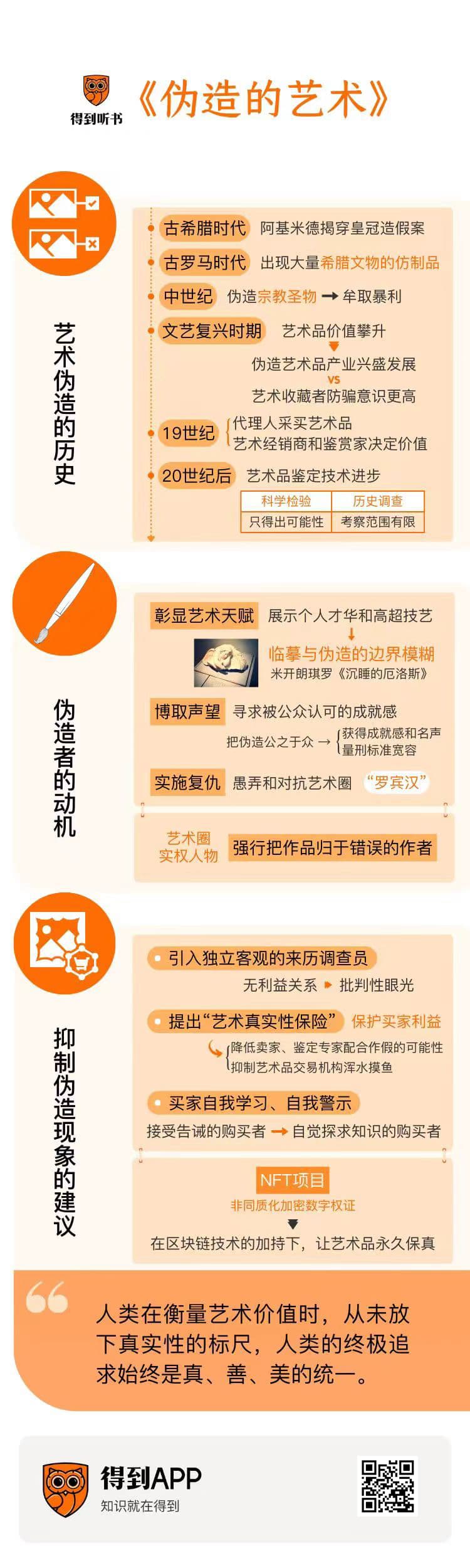

在古罗马时代,艺术作品的真假已经成了严重的问题。当时的罗马人仰慕古希腊文化,认为希腊陶瓶、希腊雕塑比罗马自产的更加珍贵。于是在市场上,就出现了许多希腊文物的仿制品。今天在各大博物馆展出的很多罗马时期的雕塑,都是罗马人对希腊原作的仿制品。比如收藏在罗马的梵蒂冈博物馆里的《拉奥孔与他的儿子们》,就是罗马共和国晚期的雕塑家模仿希腊原件制作的,如今它已经成了最著名、最有代表性的古代雕塑之一。

从罗马衰落的5世纪到15世纪初的文艺复兴,在欧洲是天主教信仰的时代,这个时候最珍贵的东西就是宗教圣物了。所以,为了牟取暴利,中世纪伪造圣物的交易十分普遍,很多骨头或者衣物碎片会被当作圣物高价出售,但是买家根本无从判断。最著名的一个例子就是都灵的耶稣裹尸布。一直以来,它都被认为是埋葬耶稣时用来包裹圣体的亚麻布,在这块亚麻布上甚至有耶稣身体形状的血污。然而,在20世纪,人们对这块裹尸布进行了碳素年代测定,证实了它是彻头彻尾的假货。它在大约1300年的时候才被制作出来,与耶稣被杀的时间相隔了一千多年,裹尸布上的耶稣形象也是用赤铁矿石画的。

从文艺复兴时期开始,艺术生产和艺术收藏逐步兴盛起来,艺术家的地位有所提升,人们开始了现代意义上的艺术收藏,教皇、国王、贵族阶层都不断扩充着自己的收藏。他们不但收藏艺术品,还收藏艺术家。很多我们今天耳熟能详的艺术家,比如达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗、鲁本斯、委拉斯凯兹等等,都曾为皇家或贵族工作。由于艺术品价值的攀升,造假变得愈发有利可图,所以伪造艺术品的产业也就跟着兴盛起来,已经出现了专门以伪造画作为生的人。同时,艺术收藏者也有了更高的防骗意识。大收藏家列支敦士登亲王在搬动自己的收藏时,要仔细在每一个藏品上盖上印戳作为记号,以免真品会被赝品换走。可见当时伪造犯罪已初具规模,伪造物在工艺上已经相当成熟,调包的情况也很常见。

时间来到19世纪,随着工业化的深入,民间财富暴增,新兴的工业资本家为了彰显身份,表现出对艺术的强烈追求。他们依靠代理人居间为自己采买艺术品,这就为赝品的流通铺平了道路。艺术经销商和鉴赏家的合作,也可以决定艺术品价值的高低。高端的艺术鉴赏家有极高的话语权,经销商会找鉴赏家签署认证书,以获得作品真实性的担保。比如艺术史家贝伦森和艺术经销商杜维恩爵士之间就有着紧密的合作。贝伦森是当时顶级的鉴赏家,特别擅长鉴定15和16世纪意大利画家的作品,在艺术圈内,由他给出的鉴定证书几乎就是真品的保证。他会把一些水准很高但是作者不详的作品归到某位大艺术家的名下,以此让杜维恩能卖个好价钱。但是作为鉴赏家,贝伦森也不是个唯利是图的人,最终,两人还是因为专业知识上的争论分道扬镳。有一次杜维恩希望贝伦森把一幅名为《牧人来拜》的画鉴定成乔尔乔内的作品,因为乔尔乔内英年早逝,传世作品很少,更加值钱。而贝伦森则坚持认为,这是提香的作品,拒绝出具杜维恩想要的鉴定意见。不过,历史跟贝伦森开了一个不小的玩笑,后来的学者经过多方考证,更倾向于认为这幅画是乔尔乔内的作品,也就是说,杜维恩出于赚钱的错误动机判断对了这幅画的作者!

如果说20世纪以前,人们的艺术鉴定主要依赖专家通过风格和图像分析来辨别真伪。20世纪之后,艺术品鉴定上有了两个重大的进步,一个是司法鉴定的科学检验,另一个是关于物品来历的历史调查。在这两个基础上,仿造品冒充真品的难度提升了很多。但是即便如此,确认作品创作者的第一步,仍旧是听取相关专家、艺术史学者的意见。当专家意见不一致时,才会启动科学检验和来历调查。当然,科学检验与来历调查也不是毫无纰漏,很多科学检验只能做排除法,得出可能性的,而不是确定性的答案,而最终逻辑关系的梳理与确认,还是要依赖人为因素。来历调查的应用范围也很有限,前现代的艺术作品,档案遗失情况十分严重,根据乐观估计,也只有三分之一到一半的档案存世。要不怎么能让前面提到的贝特莱希这样的伪造大师钻了那么多空子呢?

大致梳理了伪造的历史之后,接下来我们看看,伪造者制作赝品的动机是什么。

在大众的印象里,艺术伪造的动机应该始终和赚钱、偷窃、诈骗脱不了干系,但是本书作者研究了大量案例之后,却发现情况并非如此。尽管金钱是重要的犒赏,也是艺术伪造的重要动机,但很多伪造大师却志不在此。伪造者们之所以伪造艺术品,有时是为了彰显自己的艺术天赋,有时是为了获得名声,有时是为了羞辱艺术圈,甚至还有收藏家、鉴赏家为了自尊而刻意配合伪造。

首先来看看第一种情况,伪造者为了彰显自己的艺术天赋而从事伪造活动。

所有学习过艺术的人都知道,模仿是学习的第一步,谁都绕不过对大师的模仿。作为艺术家的伪造者,如果能够创造出与昔日大师不分伯仲、真假难辨的作品,那无疑是对自己才华与技术的巨大肯定。一些伪造者希望展示自己足以匹敌甚至超越大师的能力,来向世界展示个人的才华和高超的技艺。

值得一提的是,在艺术史上有时很难分清临摹与伪造的边界。很多我们如今耳熟能详的艺术大师,都曾经是艺术的“伪造者”。比如文艺复兴三杰之一的米开朗琪罗。1496年,年仅21岁的米开朗琪罗雕刻了大理石像《沉睡的厄洛斯》,并有意将它伪造成古代的作品。这个雕像先是被经销商当作古物卖给了一个很有眼光的红衣主教,后来这个红衣主教起了疑心,雕塑又被退回给经销商。然而就在这一去一回之间,米开朗琪罗从默默无闻的艺术工匠变成了罗马最炙手可热的艺术家,于是《沉睡的厄洛斯》就被归为米开朗琪罗的作品,而不再被看作仿造的作品了。从这里可以看出,衡量一个人是艺术天才还是卓越的艺术罪犯,有时候界限并不清晰。

但是在更多情况下,衡量“艺术”和“伪造”的标准是泾渭分明的。接下来,让我们来看看第二种伪造的动机,艺术家为了博取声望而从事伪造活动。

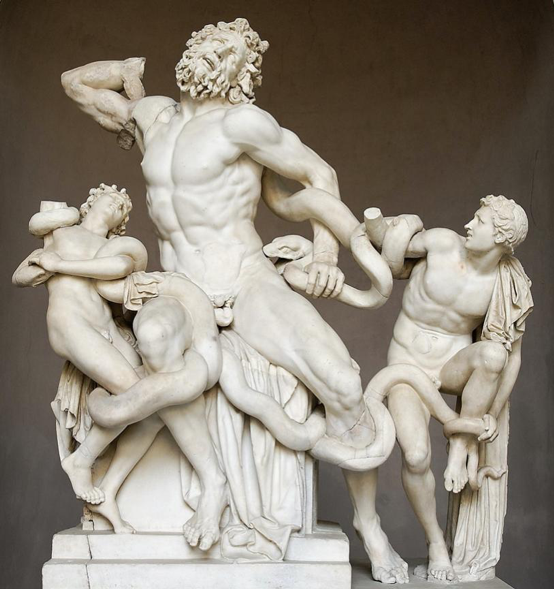

好的艺术总是在大众目光的交汇之处,而伪造的最高标准却是隐藏自身。也就是说,伪造的最高境界是被当作真品,不留下创作者的一点痕迹。这对于天赋卓绝、技术高超的伪造者来说,无异于衣锦夜行。但是除了获得钱财与默默的自我肯定之外,有时候,伪造者还想寻求被公众认可的成就感。比如,书中写到一位叫马尔斯卡特的德国画家,他在第二次世界大战之后修复被战火破坏的吕贝克圣玛利亚教堂时,伪造了大面积的湿壁画,并声称这些壁画因为之前被刷成白色所以完好无损地保留了下来。马尔斯卡特本来是希望借伪造壁画这件事获得名声,结果却因为造假技艺太高超,没有任何人起疑心。更夸张的是,1954年这座教堂落成700周年时,德国邮政发行了400万张纪念邮票,票面的图案居然就是马尔斯卡特绘制的赝品。也就是说,德国官方认定了壁画的真实性。这让想通过造假出名的马尔斯卡特非常失望,最后他索性向大众宣布了自己的伪造活动。但是因为有官方的确认,居然没有人相信他伪造了壁画。最后不得已,马尔斯卡特到法庭起诉了自己的罪行,拿出确凿的证据证明那些赝品就是出自他的手。这听起来着实是一件让人啼笑皆非的事情。

这个故事揭示了为了名声的造假者面临的一种尴尬局面:一方面,因为他们的伪造非常成功,愚弄了专家和大众,可以享受那种高人一等的优越感;但是另一方面,因为他们渴望的是名声,而只要造假的事没有公之于众,他们又缺少了最终的乐趣和成就感,所以他们宁可选择把伪造公之于众,也不愿意带着这个秘密活一辈子。

伪造者敢于公开秘密,另一个重要的原因是,无论公众、媒体,还是法律的量刑标准,对于艺术伪造者都十分宽容。就算是伪造的罪行大白于天下,惩罚通常也不是很重,即便是坐几年牢出来,他们中的多数人也都可以继续职业生涯,并享受着可观的收入和足够的关注。有些伪造大师出狱后,被电视台请去,在艺术节目中讲解绘画技法,圈粉无数;还有些伪造大师受到博物馆聘请,专门负责鉴定赝品。公众甚至会像对待英雄一样追捧这些艺术罪犯,把他们看作劫富济贫的“罗宾汉”。因为在公众和媒体眼中,艺术伪造者和其他罪犯不同,他们没有做出十分伤天害理的事。他们伤害的只是刚愎自用的专家、虚荣愚蠢的富人,还有赚黑心钱的艺术机构。艺术伪造者有天分、有胆识、像传奇,他们的做法甚至还有一点“义举”的味道。

说起这些在公众和媒体眼中的“义举”,接下来我们再来看第三种伪造的动机:用赝品对有眼无珠的艺术圈实施复仇。

很多伪造者作案,确实怀有“罗宾汉”的心态,他们的目的就是愚弄和对抗艺术圈,撕下他们虚伪的遮羞布。很多伪造者最早都怀揣着艺术理想,如果可以选择,他们一定希望以自己的名义走入艺术史。但是众所周知,艺术圈的成名之路非常艰难,也有很大的偶然性。于是,一些人为了证明自己足以比肩大师,同时也为了证明那些所谓的“专家”是多么有眼无珠,报复性地实施伪造,以此对抗艺术界的冷落,试图羞辱那个将自己关在门外的艺术圈。

比如,书中写到的英国伪造大师汤姆·基廷就是怀着这种报复的心态伪造了大量作品。他年轻的时候学习修复绘画,曾经梦想靠自己的作品征服艺术圈,但是一直难以维持生计。他认为艺术圈子太过封闭,画廊和批评家都在赚艺术家的血汗钱。于是下定决心,要用造假去挑战艺术圈的游戏规则。基廷伪造了很多著名画家的作品,提香、伦勃朗、雷诺阿等等。而且他还故意和整个艺术圈玩“猫鼠游戏”,他会在自己伪造的作品中留下一些马脚,埋下一些足以证明这幅画并非真迹的隐微线索。比如,他会用铅白颜料在画的底层写一段文字,这段文字只有在X射线之下才能看到;或者,他会把某个20世纪的东西画进17世纪的作品里,造成明显的“时代误植”。基廷把这些线索植入画中,作为“定时炸弹”,来挑衅艺术圈那些懂行的眼睛。有了这些线索,伪作被发现理论上就是迟早的事,它像定时炸弹一样随时有可能引爆。同时,正是这些刻意为之的纰漏,让基廷可以避免赝品被发现之后被指控为诈骗。基廷对这种恶作剧乐此不疲,他有不下2000幅伪作在市面上流通,但却拒绝给出这些作品的清单,他认为,那应该是留给艺术圈那些自命不凡的专家去解决的问题。而他自己从事伪造,就是为了向那个曾经排斥他的艺术世界宣战。

然而,专家们真的都是有眼无珠的饭桶吗?当然不是,很多时候,他们只是装作有眼无珠罢了。赝品的成功除了取决于伪造者的高明技术,还要取决于一条隐形的利益链条,也就是收藏家、鉴赏家和经销商的配合。出于种种原因,他们可能也会促成伪造犯罪的发生。不过,有时候艺术圈里的实权人物不是为了钱,而是为了自己的面子,而把作品归于错误的作者。

就像所有的考古学家都希望在有生之年挖出大型墓葬,所有的艺术史家也都梦想着能够发现某位大师的杰作,出于这种隐秘的抱负,维护自尊与权威的需要,这些艺术市场上的实权人物可能会有意指鹿为马,把某个作品强行说成是某个大艺术家创作的。前面讲到的艺术史家贝伦森和艺术经销商杜维恩的合作就是这种类型。

此外,博物馆作为权威艺术机构,也很容易出现这样的问题。作者说,世界上没有任何一家博物馆或美术馆敢说自己的藏品里没有伪作。在艺术界,美国加州的盖蒂博物馆堪称收赝品的扛把子,他们经常与收购伪作和劫掠品的丑闻联系在一起。2001年披露的素描图稿事件就是一个非常典型的案例。当时盖蒂博物馆的新馆长特纳上任,他认为在博物馆中有六幅文艺复兴时期的素描图稿是赝品,其中就包括拉斐尔的《带有一根胫骨的女人像》。特纳不仅从技术角度给出了充分的怀疑理由,而且连伪造者是谁都能猜个八九不离十。特纳希望博物馆做进一步的科学分析。但盖蒂博物馆的管理层先是默许,但之后又出尔反尔要求特纳保持沉默,就好像对这些赝品毫不知情。他们的担心是,如果科学鉴定这些作品确实是真作,那就相当于什么都没做,因为这些作品本来就应该是真作,而且实施鉴定本身就是在公开质疑前任馆长;而如果证明是伪作,那就是公开羞辱了管理层,表明了自己和相关工作人员的无知和渎职。所以这对他们来讲是一个左右都是输的局面。最后特纳把盖蒂博物馆告上了法庭,然后辞去了馆长的职务。在双方压力之下,盖蒂博物馆找了两位专家来做鉴定,代替科学检测,专家意见仍旧无法统一,这六幅素描的真伪就这样不了了之了。

在介绍了伪造的历史和伪造者的动机之后,我们最后来看看本书作者查尼给出了哪些建议去抑制当代社会里面的伪造现象。

首先,在艺术作品的鉴定中,应该引入独立客观的来历调查员,让他们以批判的眼光去考察作品的来历。因为当今的大部分伪作,都是通过来历材料获得真迹的身份,编故事的来历骗局是伪造者们用来蒙混过关的重要手段。一件作品的来历信息肯定是越详细越好,但是画商或拍卖行有时候会为了经济利益,对这些来历信息的真实性不予深究。这就需要中立的调查者,他们与交易没有任何利益关系,可以拿出法庭陪审团式的怀疑态度去研究每份来历资料,这可以在一定程度上阻止骗局。

除了进行来历调查,作者还提出了“艺术真实性保险”的建议来保护买家的利益。由保险公司为作品的真实性做出担保。如果作品是赝品,如果不是卖家宣称的大师之作,那么他将从保险公司获得相应数额的赔偿金。保险公司介入的好处是,作为担保方,保险公司会在投保之前,派遣他们自己的评估专家全面仔细地检查物品,降低卖家、鉴定专家配合作假的可能性,也能在一定程度上抑制艺术品交易机构的浑水摸鱼。

当然,最终是买家为赝品提供了市场。尽管中间人,比如拍卖行、画廊、经销商、专家理论上应该为买家的利益保驾护航,但在实际情况中,却与人们的期待相差甚远。这就需要买家掌握更多信息,学习更多知识,去做出判断,避开各种骗局。从“接受告诫的购买者”变成“自觉探求知识的购买者”。这也是作者写作本书的目的,让更多人了解艺术骗局,以达到自我学习、自我警示的目的。

除了作者提到的这三个建议,我还想跟你说说时下艺术圈最热的NFT项目,它已经火遍了艺术圈、时尚圈、投资圈、互联网圈。NFT就是“非同质化加密数字权证”的缩写。简单说,就是借助区块链技术,把图像、音频视频、游戏等等数字内容资产化,它的底层逻辑,就是在区块链技术的加持下,让艺术作品永久保真。也就是说,从作品上传的那一时刻开始,它就变得不可作假、不可复制、不可篡改。而无论这个作品诞生之际有多么微不足道,创作者有多么不知名,无论相隔多长的时间,人们都可以清晰地回溯作品的来历和它所有的商业轨迹。于是,依靠新技术,每一件作品都得到了唯一性、真实性和永久性的保证,它将会是来历清晰、传承有序的。这就好像我们在很多中国古代书画作品上见到的历代收藏家的印章,它们记录着在何时、何种机缘下,这件的作品经过了谁的手。NFT就是把这个古老的过程通过数字化展现出来,它们的内在逻辑是一致的,都是人们希望获得真迹,渴望亲身参与到文明的传承之中。

从古至今,艺术作品仿造的对象与人们渴望的对象十分相关,从中可以看到人类的热情流向何方。而艺术仿造的门槛也不断地提高,从纯粹的主观判断,到建立学科规范与量化标准,再到利用科学检验与来历调查,直到今天,发展出了NFT技术来为艺术作品保真。可以说,人类在衡量艺术价值时,从未放下真实性的标尺,人类的终极追求始终是真、善、美的统一。

好,到这里,这本《伪造的艺术》就为你解读完了。我们再来回顾一下本期听书的几个要点。

第一,艺术伪造的历史古已有之,它与艺术的发展息息相关。在19世纪艺术鉴赏成为一个独立学科以前,艺术伪造很难被发现。而随着时代的变迁,学科的完善、技术的成熟,艺术伪造的门槛也越来越高。

第二,艺术伪造的动机多种多样,与一般设想不同,很多伪造者的初始动机往往并不是攫取钱财,他们的想法形形色色,行动上各显其能。对于伪造者,舆论环境的宽松、公众的追捧、法律量刑上的宽容,这些都构成了他们拒绝为自己的罪行忏悔的原因。

第三,关于如何从社会层面抑制伪造,作者给出了专业且实用的建议,认为应该在艺术市场引入中立的第三方,无论是进行来历溯源的调查者,还是受雇于保险公司的专家团队都可以防止造假。更重要的是,买家也要主动学习和掌握更多相关知识,尽量避开种种骗局。

最后,我还想谈谈阅读这本书对我们的意义。说起来,艺术史上的伟大作品浩如烟海,看都看不过来,我们为什么还要去关心那些艺术造假的事件呢?如果我们把艺术品看作人类文明的高光时刻,那么,伪造就是这高光之下的阴影,它们共同构成了完整的艺术生态,共同呈现了人、艺术、商业之间交互的历史。作为真迹的对照组,赝品的存在告诉我们,在文化的表层背后,总是有更丰富的内容,更细致的肌理,等待我们去了解和挖掘,它们也展示了人性更复杂、更多样、更有趣的维度。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收全文和脑图;你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

作为真迹的对照组,赝品的存在告诉我们,在文化的表层背后,总是有更丰富的内容,更细致的肌理,等待我们去了解和挖掘,它们也展示了人性更复杂、更多样、更有趣的维度。

-

人类在衡量艺术价值时,从未放下真实性的标尺,人类的终极追求始终是真、善、美的统一。