《伟大的贸易》 广行解读

《伟大的贸易》| 广行解读

关于作者

威廉·伯恩斯坦,哲学博士、医学博士,《华尔街日报》专栏作家。著有《聪明地配置资产》《投资的四大支柱》等。

关于本书

这是一部宏大的世界贸易史,从史前时代一直讲到今天的全球化进展。几千年来,贸易和战争、宗教、科技等多种因素纠缠在一起,影响着人类社会的历史进程。

核心内容

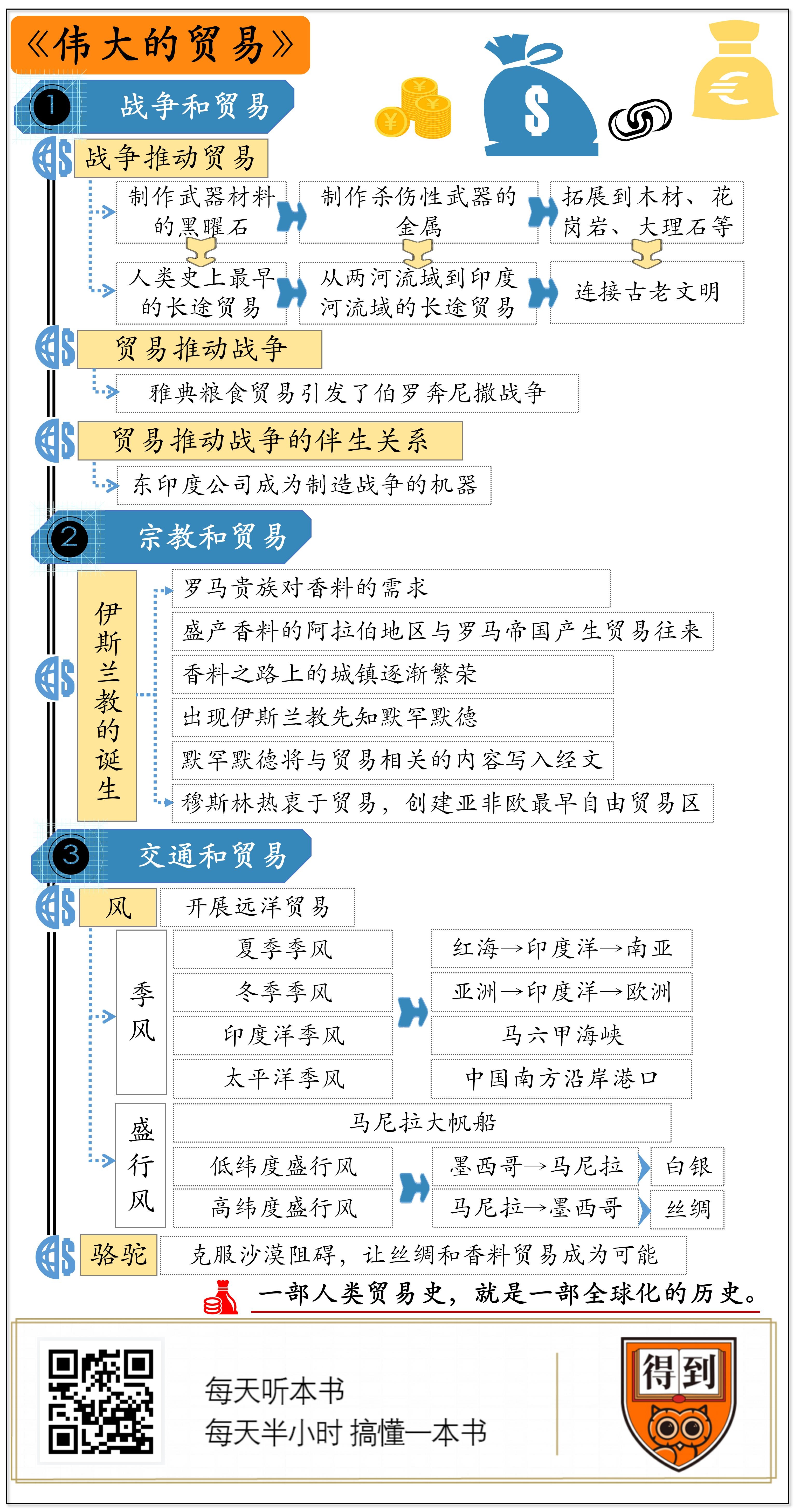

一、战争和贸易:战争会刺激战略物资的贸易发展,而贸易有时候又会带来新的战争。

二、宗教和贸易:世界三大宗教之一的伊斯兰教,建立了人类历史上第一个统一的自由贸易区。

三、交通和贸易:为了展开远程贸易,人们在交通技术上做了各种大胆的尝试,打破了空间和距离的限制。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《伟大的贸易》。这本书告诉我们,贸易是塑造世界的一大动力,我们今天看到的人类社会,很大程度是由于人类对贸易的渴求才形成的。

贸易的影响范围,不仅仅是经济那么简单。远的不说,就看当下我们在抗击新冠疫情中受到的威胁,很大程度上是由于我们时时刻刻都离不开贸易,海鲜和肉制品时不时从国外带点病毒进来。类似的事情在历史上也有过。横扫古代欧洲的鼠疫是哪儿来的呢?目前的研究认为鼠疫起源于喜马拉雅山麓,经过两条传播路线到达欧洲。第一条线路,是感染了病菌的黑鼠从喜马拉雅山脉附近迁移到了印度,又从印度悄悄登上了到欧洲的商船,跟着商船一路穿过印度洋,在欧洲的某个港口登陆。第二条路线,是感染了病菌的跳蚤藏身在骆驼的毛发里,向西沿着丝绸之路一路蔓延。这两条路线刚好也是古代国际间贸易的大动脉。所以,这本书把鼠疫称为贸易病——贸易带来的传染病。

当然,这只是贸易带给人类社会的一个负面影响。贸易带给我们更多的是积极的方面,比如阿拉伯数字、代数、复式记账等的传播。此外,如果不是远洋贸易的需要,精确的钟表可能会更晚诞生。就连冰箱的发明,最初也是为了在贸易中大规模地运输肉类。总之,贸易塑造世界的方式是多种多样的。这本书的作者威廉·伯恩斯坦是美国著名的经济史作家,他认为从石器时代开始,贸易就开始了它塑造世界的进程。在这个过程中,贸易和多种因素纠缠在一起,影响着整个人类社会。

按照这些和贸易有关的因素,本书的解读分为三个部分。第一部分讲战争和贸易,战争会刺激战略物资的贸易发展,而贸易有时候又会带来新的战争。第二部分讲宗教和贸易,世界三大宗教之一的伊斯兰教,建立了人类历史上第一个统一的自由贸易区。第三部分讲交通和贸易,为了展开远程贸易,人们在交通技术上做了各种大胆的尝试,打破了空间和距离的限制。

亚当·斯密认为,以物易物的交换和贸易是人类的本能。其他灵长目动物可能有彼此分享食物的行为,但系统性的贸易,尤其是长途贸易是人类特有的行为。到底是什么驱动了石器时代的人们一定要做长途贸易这么复杂而艰难的事情呢?其中一个重要因素就是战争。

考古学家在美索不达米亚平原上发现了史前人类贸易的痕迹。有一种石头叫做黑曜石,可能是人类历史上最早进行长途贸易的商品。它是做什么用的呢?制作武器。人们从亚美尼亚的火山附近搜集这种石头,然后运输上千公里,抵达美索不达米亚平原。在当时,这就是最好的军火。

后来,黑曜石的地位逐渐被金属取代。公元前3000年,一个游牧民族攻击了农耕民族苏美尔人的村庄,村民们奋起反抗,发现根本不是对手,原因是对方佩戴了一种特殊的头盔,很好地抵挡了村民们石刀石斧的攻击。最终,刚刚丰收的村民损失惨重。幸存下来的农民检查敌人留下的尸体,发现这种头盔的外层包裹着一种橙色的、光滑的薄板,这是他们第一次知道铜这种金属。

为了生存,苏美尔人费尽千辛万苦找到了能够供应铜的商人,用大量的谷物作为交换,从土耳其地区的矿山买来铜,制作杀伤力更大的武器,来对付游牧民族的头盔。当然,他们的谷物也是矿山人民亟需的物品。随着时间的推移,这条贸易线上的商品不再局限于铜,还包括木材、花岗岩、大理石等等,并且向东延伸到印度河流域,长达5000公里。从两河流域到印度河流域,贸易把两个古老的文明联系起来。

上面说的是战争对贸易的推动。反过来,贸易也可能推动战争,让国家之间爆发大规模战役。古希腊时期,雅典阵营和斯巴达阵营之间爆发了长达几十年的伯罗奔尼撒战争,这就和雅典的粮食贸易有着密切的关系。

雅典地区的土地贫瘠,粮食产量很低,难以自给自足。此外,降雨量不足,无法满足小麦的生长需要,雅典人只能种植大麦,大麦做的面包口感可就差远了。你看,仅仅依靠自己种出来的粮食,雅典人是既吃不饱,也吃不好。那怎么办?只能粮食进口。雅典人想尽各种办法建立了海外贸易路线,拿自己盛产的葡萄酒和橄榄油,从黑海地区换回一船一船的小麦和其他商品。海洋贸易极大地促进了雅典的经济发展,让雅典成为希腊最发达的城邦。

但是,雅典的经济繁荣建立在进出口贸易的基础上,这又带来了一个致命的问题。雅典的商船必须经过狭窄的赫勒斯滂海峡,这条航海路线如果被敌人切断,整个雅典城马上就会断粮。这条脆弱的生命线带给雅典极大的压力,雅典不得不建立强大的舰队做海上巡逻,在人类历史上首开建立海上霸权的先河。随后,雅典强势地整合了贸易路线上临近的城邦,逐渐发展成为一个帝国。

这就是伯罗奔尼撒战争爆发的背景。最初的冲突发生在雅典和它主要的贸易竞争对手科林斯之间。由于担心科林斯海上军事实力的增长会挑战自己的海上霸权,同时也为了遏制科林斯的贸易发展,雅典主动出击,在战争初期占尽了优势。后来,斯巴达作为科林斯的盟友参战,这一打就是10年。

10年后,双方暂时签订了和平条约。获得了短暂的和平,雅典又把扩张的目光投向了斯巴达阵营在西西里岛的盟友,想把那里的粮食供应据为己有,开辟另一个粮食进口渠道。斯巴达一方跟着来到了西西里岛,和那里的反雅典势力一道,拖住并打败了雅典海军主力。在那个粮食丰收的夏天,斯巴达封锁了赫勒斯滂海峡,袭击了雅典的运粮船队,真正扼住了雅典的咽喉。打到这个程度,雅典不得不开城投降。

所以,从帝国的建立,到战争全面爆发,再到雅典宣告失败,伯罗奔尼撒战争都和雅典的贸易需求密切相关。在雅典之后,人类历史上出现过不少类似的国家,比如13世纪的威尼斯,17世纪的荷兰,19世纪的英格兰以及如今的美国,都是海外贸易和海上军事霸权两手抓。只不过他们可能把故事从赫勒斯滂海峡转移到了其他地方,比如卡特加特海峡,直布罗陀海峡,马六甲海峡,英吉利海峡等等。这些海峡既是贸易要道,又是战略要地,恰好体现了贸易和战争之间的伴生关系。

这种伴生关系甚至成为现代公司制度的起源。17世纪,英国、荷兰各自成立了臭名昭著的东印度公司,也是世界上第一批股份制公司。这两家公司在为本国开展海外贸易的同时,都获得了雇佣军事人员、开展军事行动的权力,成为制造战争冲突的机器。为了贸易利益最大化,他们四处开战——在亚洲夺取香料,在巴西夺取蔗糖,在非洲夺取奴隶和黄金,当然也包括在中国引发的鸦片战争。贸易和战争在它们身上彻底合二为一。

如今,我们经常用“商场如战场”来形容商业的残酷。从贸易的历史来看,商场可不就是实实在在的战场嘛。

前面我们看到贸易如何塑造了西方文明,其实,伊斯兰教的诞生也和贸易密不可分。

伊斯兰教的诞生要追溯到欧洲的罗马帝国时代。那时,由于缺乏卫生条件,罗马贵族喜欢用香料制作乳液来擦拭身体,掩盖身上难闻的气味。香料还被用在祭祀神灵的仪式上,他们认为香料燃烧的烟雾能赢得神灵的欢心。总之,罗马贵族特别舍得花真金白银购买香料,乃至于掏空了国库。谁受益了呢?阿拉伯人。因为罗马帝国进口香料最重要的来源就是阿拉伯地区。从遥远的生产地运送到罗马帝国,这条香料之路上的阿拉伯城镇都繁荣了起来。

其中有一处沙漠中的绿洲,逐步成为繁华的商业中心和阿拉伯人的圣地,这个地方就是麦加。最重要的是,这里出现了人类宗教史上一个极其重要的人物,伊斯兰教先知穆罕默德。穆罕默德是孤儿,由他的叔叔——当地一个有权有势的商人抚养长大,他从小就跟着叔叔学习经商。25岁时,穆罕穆德为一名比他年长15岁的有钱寡妇工作,成为她在外地的生意代理人。后来两个人结了婚,穆罕默德从此获得了大量的财富和社会地位。这对他之后的宗教事业起到了至关重要的作用。

总之,穆罕默德从小到大耳濡目染的就是贸易,他身边最亲近的人和他本人全都是从事贸易的。而且,正是在长途贸易的过程中,穆罕默德接触到了犹太人和基督徒,从他们身上感受到了信仰的力量。这促使穆罕默德开始思考,阿拉伯人应该有一套什么样的宗教体系。

穆罕默德把他对贸易的重视写入了伊斯兰教的经文中。他告诫教徒们说:想获得财富是好事情,但不要通过欺诈手段,而要通过公平交易;交易双方应该保持对彼此的坦诚,就连商品的缺点也如实相告,这样的交易会受到神的祝福。

在这样的鼓励下,穆斯林热衷于以贸易为生。在印度洋来来往往的商船上,只有极少数是领工资的船员,其他大多是自掏腰包、自负盈亏、自己带货的穆斯林商人。商船在港口停靠,他们就上岸做生意,之后又匆匆跳上另一艘船,赶到下一个贸易点。

中国就是备受穆斯林青睐的一个市场。穆罕默德去世不到100年,也就是公元700年左右,就已经有穆斯林的船只行驶到中国唐朝的港口。唐朝的一份文件是这么记载的:“这些来自波斯国的人自称穆斯林,他们不通佛法,信奉真主,天生喜欢做生意,习惯于乘坐大型船一路航行,穿过印度洋海域,到达中国的广州,用充满异域风情的香料来交换中国特有的丝绸和瓷器。”唐朝人就是通过与穆斯林的贸易知道了非洲的存在,甚至从穆斯林那里购买过黑人奴隶,这些奴隶在唐朝的诗歌中被称为昆仑奴。

穆斯林在中国的贸易规模是惊人的,大到什么程度呢?他们在广州建立了集中的贸易区,一度有多达十万左右的穆斯林在那里居住和做生意。这个贸易区一直经营到唐朝末年。之后,穆斯林把在中国的贸易中心转移到了泉州,让泉州成为中国最繁华的城市之一,以及进出口贸易的集散地。

中国的情况很好地说明了穆斯林对世界贸易的影响力。这些伊斯兰教徒成功地把世界串联成一个硕大的百货商店。在这个商店里,你可以购买到来自非洲的黄金和象牙、来自北欧的毛皮和琥珀、来自印度的胡椒、来自中国的丝绸以及来自阿拉伯国家的金属制品。穆斯林遍布在世界各地的定居点和贸易区,相当于百货商店里的一个个摊位。

有一位穆斯林旅行家名叫白图泰,他花了30年时间,周游了亚非欧三个大洲,从摩洛哥到东非,再到印度、中亚、东南亚一直到中国的泉州。这个人对伊斯兰教之外的东西不怎么感兴趣,所以,每到一个地方,他都要在当地找到伊斯兰教徒聚集的区域,生活几年,然后继续上路。在白图泰途经的这么多国家中,他都可以找到伊斯兰教的圈子作为他的安身立命之所。

白图泰的这一传奇经历也从侧面印证了,当时穆斯林贸易圈覆盖的范围有多么广,相当于在人类社会中建立了一个大型的自由贸易区。在这个自由贸易区出现之前,人类社会的贸易是割裂的状态。比如汉朝和罗马之间的丝绸之路,虽然也跨越了遥远的距离,但在这个过程中,货物要倒很多次手,在不同的宗教、不同的文化、不同的商业规则中转来转去。而在穆斯林贸易圈中,伊斯兰教的教规和教法规范了商人们的行为,并衍生出了穆斯林商人共同遵守的商业惯例和商业规则。由于穆斯林在世界进出口贸易中的主导地位,很多国家的港口和贸易集散地都广泛接受了这些惯例和规则,包括一套共同的税收政策和关税比例。

在这个最早的自由贸易区中,亚非欧大陆环绕的印度洋处在核心位置,大名鼎鼎的马六甲海峡又是印度洋中的关键节点。当时负责管理马六甲海峡的是一个信奉伊斯兰教的小国,那里熙熙攘攘地挤满了来自于其他各个国家、各个民族的商人,通行着几十种语言,俨然是一副国际化大都市的模样。

只不过,在这个自由贸易区中很难见到欧洲人的身影。阿拉伯帝国掌控的区域甚至超过了巅峰时期的罗马帝国,他们用军队牢牢地把守着从红海进入印度洋的曼德海峡,把敌对的基督教国家排除在外。欧洲人因此有将近1000年的时间无法参与到全球贸易中来。一直到葡萄牙人达伽马率领船队,大老远地从非洲最南端的好望角绕过来,欧洲人驾驶着坚船利炮重返印度洋,伊斯兰教主导的贸易体系才逐步退出了历史舞台。

我们前边谈到,伊斯兰教建立了以印度洋为中心的自由贸易区,不知道会不会给你留下这样的疑惑:对于那会儿的人来说,穿越广阔的印度洋听起来像是一件很简单的事。当时的航海技术这么发达了吗?他们用的什么船,动不动就穿越一个大洋来做生意?

这是个好问题。事实上,当时人们之所以能穿越印度洋,关键并不在于人类的造船技术有多么发达,而在于对风的掌握,准确地说,是对印度洋季风这一自然界规律的掌握。公元前200年左右,一些到南亚做生意的希腊商人为了躲避海盗,被迫改变了商船沿海岸线航行的习惯,把船行驶到印度洋中开阔的海域。他们发现,开阔海域的狂风巨浪虽然危险,但好在风向在夏季是固定不变的西南风,在它的作用下,船会一直朝着印度半岛的方向前进。季风给了商人们巨大的想象空间,如果用好了说不定有奇效。

后来就有个别胆大的,利用夏季季风直接通过红海、阿拉伯湾,只花几个星期就穿过半个印度洋,抵达了印度的最南端。更有意思的是,他们发现到了冬季,这风还会反着吹,从西南风掉头变成东北风,又帮他们把船一路从印度吹回到红海。于是希腊人捣鼓出了一个崭新的贸易模式:在夏季,商船满载着欧洲和非洲的特产,从红海出发,顺着季风行驶,到南亚地区卖个好价钱。等到冬季,船上又拉满了亚洲的特产回到欧洲,再大赚一笔。从此以后,以年为单位打一个来回,成为他们开展远洋贸易的惯常节奏。

等到伊斯兰教发展起来之后,穆斯林商人在利用季风上更进了一步。他们利用印度洋季风一直到达印度洋最东边的马六甲海峡,紧接着,再利用太平洋季风一路到达中国南方沿岸的港口。这就是为什么穆斯林早在唐朝就能出现在广州和泉州的原因。借助季风的帮助,印度洋上航行的帆船载重量可以高达2000吨。

在对季风的利用持续了几个世纪以后,另外一种风进入了人们的视野,再一次扩大了远洋贸易的范围,这种风叫做盛行风。季风是按照季节改变的风,盛行风则是一个区域内最盛行的风向,或者说出现最多的风向。在地球上,有两大盛行风系统。一个是低纬度系统,也就是在赤道附近的地区,盛行风是由东向西吹;还有一个是高纬度系统,在北纬和南纬40~50度之间的区域,盛行风是由西向东吹。

在利用盛行风这方面,最典型的是西班牙人搞出的马尼拉大帆船贸易模式。在达伽马开启了大航海时代之后,西班牙的殖民地中包括美洲的墨西哥和亚洲的菲律宾。每一年,西班牙商人的大型帆船会从墨西哥起航,装载着他们从美洲银矿中开采出的大笔白银,沿着赤道附近的低纬度盛行风向西航行,抵达菲律宾的马尼拉。由于马尼拉临近中国,这些白银几乎全部用于交换中国的丝绸。

把船舱里的白银变成丝绸之后,西班牙人会北上到达北纬40度左右,再利用高纬度盛行风回到墨西哥,把丝绸卖给当地的殖民者。由于一船一船运送来的丝绸实在太多,墨西哥城内居民身穿丝绸衣服的比例甚至超过了棉布。西班牙商人从中攫取了惊人的利润。由于负责运输的帆船是在菲律宾马尼拉建造的,这种船通常被叫做马尼拉大帆船。相应地,西班牙人跨越太平洋的白银丝绸贸易也被称为马尼拉大帆船贸易。

先是季风,之后是盛行风,人们在远洋贸易中逐渐掌握了全球风力系统的知识,把对风的利用做到了极致。所以说,上千年来,风才是人类开展远洋贸易最主要的交通动力来源。后来直到蒸汽机的发明,蒸汽船才替代帆船成为主要的远洋运输工具。

除了海上,陆地上的长途贸易,人类也开发出了一种极其成功的交通工具,就是骆驼。这种动物步履缓慢、体积庞大、毫无防范能力,本来在自然界中已经濒临灭绝。好在大约6000年前,人们成功地驯养了它,原本的目的是让它产奶。后来,阿拉伯人试着用它驮运货物,发现这种动物出奇地好用。你肯定知道骆驼那著名的耐受饥渴的本领,但或许不知道它还有惊人的负载能力。一个老练的骆驼骑手可以驾驭六匹骆驼,拉着2吨重的货物,在一天之内运送上百公里。这已经接近一个轻型卡车的载重能力,除了速度稍微慢点,其他没毛病。

骆驼的特质完美地匹配了阿拉伯地区干燥的气候,让商人们能够穿越人迹罕至的荒漠。所以,骆驼在当时的香料贸易中占据了不可撼动的地位。应该说,人类能找到这种解决方案还是挺幸运的。如果骆驼早在人类驯化之前就灭绝了呢?如果它根本无法被人类驯养呢?那么,阿拉伯人的香料,还有我们中国的丝绸,这些跨越亚欧大陆的贸易将统统难以实现,人类的历史也会被改写。

这本书的主要内容就解读完了。总结一下,自古以来,远距离贸易和三种因素纠缠在一起,共同塑造了人类社会。

第一个因素是战争。史前时代,两河流域的人们围绕着黑曜石和铜开展贸易,黑曜石和铜被用来制作武器,维系部落的生存。古希腊时期,对粮食贸易的需求驱动雅典建立了海上帝国,也导致了伯罗奔尼撒战争的全面爆发和雅典最终的失败。

第二个因素是宗教。先知穆罕默德从小对贸易耳濡目染,并把他对贸易的理念体现在伊斯兰教的经典中。穆斯林热衷于奔赴世界各地以贸易为生,在人类社会中最早建立了一个以印度洋为中心的自由贸易区。

第三个因素是交通。对季风和盛行风的利用让人们得以开展远洋贸易,骆驼的驯化使人们能够克服沙漠的阻碍,让东西方的香料和丝绸贸易成为可能。

最后谈一点感想。我们现在熟悉的当代贸易,是一个由集装箱、飞机、互联网等组成的全球化体系。这往往会给我们一个错觉,似乎全球化是最近这几十年才出现的局面。读完这本书你会发现,跨越大洲的远距离贸易在史前时代就已经开始,而全球贸易网络也早在一千多年前就初具规模。一部人类贸易史,就是一部全球化的历史。

撰稿:广行 讲述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、战争和贸易:战争会刺激战略物资的贸易发展,而贸易有时候又会带来新的战争。

2、宗教和贸易:世界三大宗教之一的伊斯兰教,建立了人类历史上第一个统一的自由贸易区。

3、交通和贸易:为了展开远程贸易,人们在交通技术上做了各种大胆的尝试,打破了空间和距离的限制。