《乱世靡音》 贾行家解读

《乱世靡音》| 贾行家解读

关于作者

秋原,1979年生于北京,满族。历史读物作家,电影编导,摄影师,著有《乱世靡音》《清代旅蒙商述略》和《茶馆之殇》等书。

关于本书

本书作者用宏大的结构和丰富的线索来重现中国近现代的“江湖乱世”,从旧艺人江湖的世态人情,到民国时期的传媒发展和娱乐八卦;从私盐、鸦片生意的发展历程,到军阀、青帮与租界的款曲互通,再到乱世崛起的枭雄如黄金荣、杜月笙的发家史,构成了一幅广阔而生动的底层江湖画卷。

核心内容

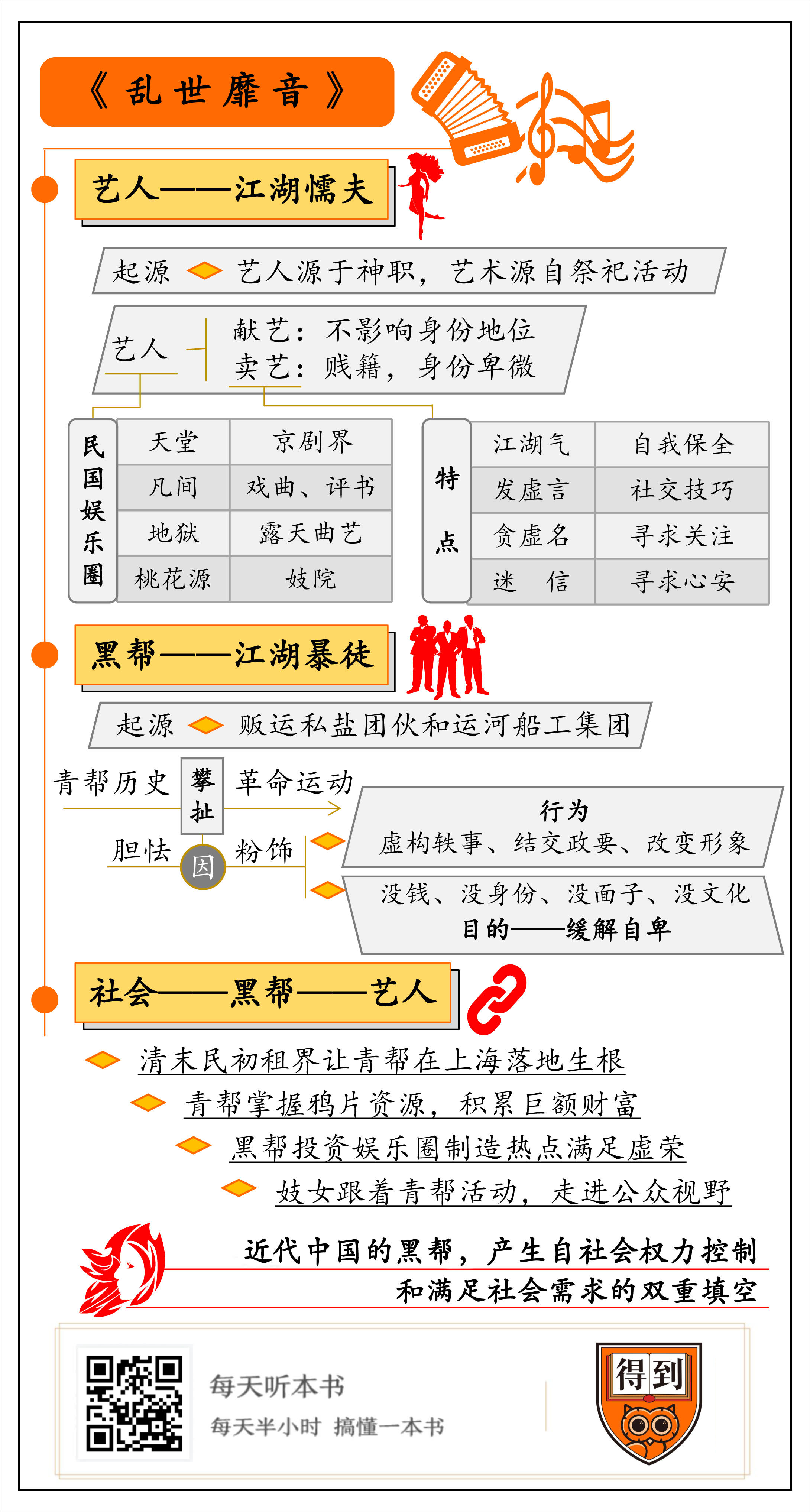

本书将传统江湖卖艺者称为“江湖懦夫”,他们在传统社会里地位低下,不得不靠虚假的言行来掩护到处流动的生存方式。民国时期,发展成具有不同层次的娱乐圈。今天娱乐圈的许多风气和现象,都来自这个时期。同时,本书以近代历史上的青帮为例,讲述了黑帮在中国近代的生存和发展。青帮源自贩运私盐的团伙和运河船工集团,是从事非法行业的反政府暴力组织。随着近代中国社会体制和价值体系的硬性扭转,青帮在民国时期走到了历史前台。关于他们的传奇说法,大多来自青帮自己的粉饰。真实的青帮大亨,一辈子都处于没钱、没身份、没面子、没文化的焦虑中。

你好,欢迎每天听本书。今天我为你说的这本书,名字叫《乱世靡音》。

我觉得你很可能会对这本书感兴趣。因为它讲的,正是我们平常闲聊时,最久经考验的两个八卦话题:中国近代,也就是从鸦片战争到1949年以前的娱乐圈和黑帮分子。而且,这两个话题,还经常被拉到一起。

我们讲这类八卦,一般是怎么热闹怎么来的,都不太较真。但也有认真的人,像本书作者秋原,就查遍了文史资料,重现了中国近代历史上的黑帮和娱乐圈。他细致考据了坊间的各种传闻里,哪些是有依据的?哪些是讹传,为什么会那么传?背后的故事,经常出乎我们意料。听完这本书,我们再和别人八卦这类话题,质量就会上一个台阶了。

秋原的名字,是秋天的秋,原野的原。除了写历史读物,他还是影视编导、摄影师,从事过IT业。他的写作方向是“写别人没写过的”。本书是秋原的近代民间社会三部曲之一,另两部的主题,是晚清时的山西商人和老北京茶馆。三本书里,这本《乱世靡音》的篇幅最长,据他说,写起来也最艰难。关于近现代的娱乐圈和黑帮,我们都感兴趣,但原始材料相当零散、内容彼此矛盾。我们后面会说到。 很多打着揭秘旗号的资料和传记,从一开始就是以混淆事实为目的的。而社会学家对这类问题的研究,又过滤掉了我们最感兴趣的鲜活内容。

于是,秋原尝试建立更高的历史视野,以这两个行业作参照,观察中国近现代的剧烈转折和经济兴衰,在这个过程里,娱乐圈和黑帮的变化最复杂、最抢眼。书名中的“乱世”,就是指从清末到民国、中国与西方政治、商业、文化碰撞的这段“三千年未有之大变局”;而靡音呢?就是常说的“靡靡之音”,本意是低级趣味的音乐。相传,商纣王最喜欢靡靡之音。然而,这类非主流社会文化,能够灵敏地反映出时代的现实。比如,作为影视行业的业内人士,秋原就发现:现在娱乐圈的一些现象,从民国时就有,可以说是行业传统。所以,他的讲述和分析,有意识地保留了这些生动的细节。

我为你解读这本《乱世靡音》,会先从历史和社会发展角度,还原这两个行业。说说近代中国的黑帮和娱乐圈,到底是怎么来的,具体是什么样儿的?然后,我们再来看看,本书把它们放在一起观察,依据的是什么逻辑?这两个行当,和近代中国的社会转折,有什么联系?

咱们就先来说娱乐圈。据我观察,大众对娱乐圈是有一些刻板印象的,比如很多人都说它水太深,圈内人既迷信又虚荣。这类印象对不对呢?这得先从娱乐行业的起源说起。

我们都知道,在古代社会,艺人的地位很低,那么,有多低,为什么低?我们可以用两个词解释这件事,这两个词是“献艺”和“卖艺”。

献艺就是登台献艺的献艺。在中国传统价值里,献艺是不影响身份地位的。中国人的普遍性格并不是内敛拘谨的,在熟人中间,大家都有颗文艺的心和表现欲,所以 KTV 才这么流行。古人也是如此。在周代,音乐、诗歌还是贵族的必备修养和重要社交手段。

不过,献艺有两个前提,一是完全以个人娱乐目的,同时还要遵从社会中的身份地位。可以拿个著名例子来说:《三国演义》里,曹操在长江横槊赋诗时说“吾当作歌,汝等和之”。完全是命令口吻。在场的下级,任务是哄主公开心,要按本分伴唱、打拍子,不能喧宾夺主。清末的王公贵族、民国的权贵子弟,不少都是有名的京戏票友,会包下整个戏园子,粉墨登场唱戏,但绝对不卖票。这在北京叫“耗财买脸”。对他们来说,玩儿可以,一旦真“下海”挣钱,那就成了“卖艺的”了。

卖艺和献艺可不一样。艺术发源于上古时代的巫术活动,音乐和歌舞都是祭祀仪式的重要内容。按说,艺人源于神职人员,应该很受尊敬吧?现实却相反,当中国社会从巫术文明进入世俗社会以后,从事音乐舞蹈的服务对象就变了,从“伺候神的”变成了“伺候人的”,社会地位始终很低。历朝历代都把艺人编入一种叫“乐户”的贱籍。皇帝下旨把罪臣的家属划入乐户,是种严厉惩罚,等于宣告他的血统从此不能翻身。

卖艺在世俗社会中的另一类起源,是贵族蓄养的倡优和流民中的乞丐。自然,这也是被歧视、嘲弄的对象。所以,我们听民国流传下来的曲艺录音,即使是大师级的艺术家,也要说“学徒我伺候您一段”什么什么曲子。这种口吻,完全没有尊严,是很辛酸的。

卖艺者生活的特点是什么呢?就是流动,也就是要走江湖。中国文明起源于农耕,有浓重的乡土情结,个人的价值和存在感,和宗族秩序密不可分。外出就是切断了这种联系。在古代,除了科举和做官,基本没什么体面的外出理由。而艺人必须流动。为了糊口,他们要跑到人生地不熟的险恶江湖,过饥一顿饱一顿的生活,还得经受酷吏和地痞流氓的敲诈勒索。——你看:为什么要把卖艺和黑帮放到一本书里写?因为他们共处于同一个江湖。

因为这种生活方式,传统艺人就有了另一个特点:他们有整套的、被视为圆滑虚伪的言行方式,也就是所谓的“江湖气”和“生意口”。话说得很顺耳,很动听,但明眼人一听就知道,这是师傅教的套话,毫无真诚可言。就像《沙家浜》里唱的,“见人开口笑,过后不思量”。

你会说,江湖人不都这样吗?还真不都是,江湖里的那些黑帮就不这样。让人怕自己,才是他们的立身之本,所以黑帮是从来不讲“见人开口笑,过后不思量”的。秋原发明了两个词,称艺人为“江湖懦夫”,也就是四处游走,凭技艺和名声谋生,行事风格是极力回避事端。而黑帮叫“江湖暴徒”,他们有领地,有明确的攻击性。同在一个江湖,懦夫遇到暴徒该怎么办?当然是到了新地方,要打听这里谁说了算,主动去拜码头,交保护费,还有的艺人直接加入青帮这种大帮派,和当地分支拉关系,换取庇护的。这也是娱乐圈总容易和黑帮牵扯不清的表现之一。这本书写的晚清到民国时代,黑帮和艺人的种种瓜葛,要比这要复杂,我们后面会说到。

到了近代,艺人行业出现了分层。

这本书把民国时的娱乐圈,分成天堂、凡间、地狱和桃花源这四个区域。天堂就是京戏和昆曲界,这些演员堪称艺人中的贵族,专门在大戏园子和大户人家出堂会演出。清末时期,京剧名角儿经常出入宫廷为皇家唱戏。京戏在当时垄断了娱乐业的注意力和财富,所以京戏演员是不屑于与江湖艺人为伍的。可即便如此,他们还是被民间称为“戏子”,居于社会末流。

娱乐界的凡间,是以语言说唱为主的其他戏曲和评书界,这些行当在茶馆和天桥剧场演出。至于快板相声、莲花落子这类露天撂地演出的曲艺,就是地狱了,差不多被世俗看成“有点儿才艺的乞丐”。比如,最早的数来宝,要单腿跪着唱,直到名家高凤山出现,才改成站起来说快板。老北京话里,管街头艺人表演叫“玩意儿”。侯宝林在相声里曾经语气轻松,但情绪很悲愤地说过:“明明是人么,却管我们叫‘玩意儿’!” 但这一行艺人,相比京戏演员,不是那么有“江湖懦夫”气。因为反正“光脚的不怕穿鞋的”,经常会有一种“穷横”的气质。

至于桃花源,就是妓院。它在当时的娱乐行业,占有很重要的份额。妓女这个群体,在民国时异常活跃,经常参与政治、社会事件,还是时尚潮流的主力军。这背后,也有黑帮的推动因素。我们放到后面再说。

前面讲了这么多娱乐业在旧社会的地位如何低下,为的是什么呢?不是为了造成新的歧视,而是要说明一个简单道理:这种由来已久的弱势身份,再加上游走江湖的生存方式,必然形成了特殊的心态和生存方式,这与个人修养、道德品质关系不大。下面,我们就从历史角度,再来说说今天很多人对娱乐圈的成见,究竟对不对。

比如说,你现在应该感觉出来了,艺人的“江湖气”,是必要的自我保全手段。当年,这种气质被形容为“三虚四卖”,很不好听。具体就是发虚言、贪虚名、慕虚荣;卖乖、卖笑、卖艺,甚至要卖身。所谓的虚言,在走江湖的艺人手里,是一套观察对方的读心术,也就是所谓“盘道”。作为新来乍到的陌生人,他们得有一套社交技能来掩饰自己、刺探环境,否则,可能连得罪了谁都不知道,就变成了孤魂野鬼。这个“虚”字,正是江湖懦夫安身立命的精髓,没必要谴责。

至于“虚名”,对艺人来说就更重要了。娱乐圈是典型的“注意力经济”,名气是最重要的资产。在民国时代,报纸媒体的兴盛,给二三流艺人提供了平台。当时小艺人要炒作自己,离不开给自己编造花边绯闻。不见得是他们特别喜欢放纵,而是大众喜欢看别人代替自己放纵。

直到今天也是如此,很多人感慨“娱乐圈水深”,觉得他们的人际关系复杂,黑幕重重。其实,自古以来,娱乐圈的那点儿事,就是卖艺赚钱,并没什么复杂的。

民国时炒作明星的思路,和今天的逻辑是一模一样的:好不容易炒成新闻热点,让演员获得了关注,总不能三五分钟就讲完吧?一定会说得扑朔迷离。能蹭上点儿关系的人,也会默契地出来骂来骂去。你可以仔细回忆一下,娱乐新闻其实都是生活琐事,最多也就是治安案件而已,真没什么大不了的。简单地说就是:不是娱乐圈水深,而是水浑。

再比如,现在很多演员都忌讳让人看到自己的身份证。过安检时,要反复叮嘱助理:“验完票赶紧收好”。这不能说是耍大牌,而是在保护自己和投资人的资产。曾经有一家演艺公司,仿照香港偶像组合 TWINS,培养了两名少女歌手。本来万事俱备,包装效果也不错。但因为一场纠纷,有人把两个女孩的真实信息曝光了出去:原来,一个叫“盼男”,一个叫“招弟”。这就不用再想当偶像了,所有的前期投入都打了水漂。

还有那个迷信的问题。过去的艺人都相当迷信,因为走江湖是命运莫测的事儿,这很好理解。类比到今天的娱乐圈:大大小小的剧组,都有烧香上供的开机仪式,只是行内人也不知道具体供的是什么神。原因也一样:几百号人出门在外,未知因素太多了,求个心安而已。另外,艺人们说不清自己为什么会火,也搞不清怎么就过气了,所以都对“转运”这类事兴趣浓厚。这个心情,和今天的家长们在高考前去庙里烧香一样好理解。

关于娱乐圈,咱们先说到这儿。花开两朵,各表一枝。再来说说那群“江湖暴徒”,也就是民国的黑帮。有些人对黑帮有幻想,觉得他们特立独行、讲义气,这可能是八九十年代香港电影留下的印象。这个印象靠不靠谱呢?我们也从它的发展说起。

青帮是民国时期最有代表性的帮派,我们就来说它。青帮的起源很简单,全在这两个字里:青,就是古代盐贩子集团的基层打手“青皮”;帮,就是京杭大运河漕运系统的船工水手组织“粮船帮”。其他的各种神秘说法,多数属于青帮的自我美化。

中国古代一直对盐业施行国家垄断。卖私盐是重罪,运输分销也很麻烦,所以要团伙作案,逐渐形成了反政府的暴力组织。做这种掉脑袋的事儿,当然要找信得过的人。首选是沾亲带故,如果找不到,私盐贩子们就通过结拜、论师徒排辈分的方式,仿照宗族社会的亲缘结构,建立起一套模拟的伦理系统。

这类黑帮都有恐怖的惩罚手段,甚至会株连家属。因为是模拟亲缘社会的逻辑,所以这类酷刑叫“家法”。帮派成员觉得,“家法”就是要残酷,否则就没有威慑力。同样,黑帮里的“忠义”,只不过是相同逻辑下,家法的另一面而已。同伙被抓了,大家全力营救,或者去照顾家属,不过也是为了自己的安全而已。聪明的黑帮分子,都能看透这一点。

说完盐贩子,我们再来说船帮。元朝初年开通的京杭大运河,是古代最稳定便利的物资运输方式。在清朝中期,漕运船只的规模,保持在6000只以上,雇佣的舵工、水手和民夫,总数在十万人以上,每次出航要六七个月。这样的人员构成,给帮会的出现埋下了伏笔。

在出航期间,水手中很自然地出现了有威望、有头脑的领导人,被称为“老船帮子”,连官员都要让他们三分。船帮的起源,是为了共济谋生。一旦形成了网络和势力,它就会超越最低生存目标,走出法律界限。逐渐地,水手们在老船帮子的带领下,开始不择手段地追求利益。比如,要求更高的工钱;抢劫勒索商船和民船;参与贩运私盐。你看,代表盐贩子的青和代表船帮的帮,开始变成同伙了。

当漕运终止时,青帮却没有终结,而是带着他们长期形成的组织和管理形式,融化进了社会的各个行业、各个角落。

要是把民国比喻成一座光怪陆离的大戏台,那青帮可以说是个上窜下跳的戏精了。以它为背景,有许多市井传奇,虚构的人物有许文强,真实的人物有杜月笙,似乎都有某种暴力的优雅,痞气的浪漫。深入研究历史的魅力,就是能给这些浪漫祛魅,让它们回归本来面目。

下面,咱们就来说说真实的青帮和青帮人物。

曾有一类说法:青帮曾在国民革命期间做出过重大贡献,参与过推动戊戌变法等等。其实,这是青帮成员自己制造的。从20世纪二三十年代开始,就有不少青帮分子在著书立传。其中,有本《清门考源》的影响最大,它的作者陈国屏是国民党老资格的党员,也是个青帮头子。在书里,他把青帮历史和革命运动攀扯到一起,还对组织的严密性,帮内的规则、辈分和“家法”之类,作了很大夸张。因为这本书被青帮头子们力捧,当年也没人敢揭穿它的捏造成分。

青帮为什么要在这个时候,自己出来揭秘自己呢?因为1930年代,正是国民党强化政权,打击地方势力、民间组织的时候。青帮这么做,就是向政府套近乎和乞怜,反倒是露出了胆怯的底子。他们自称的那些帮规,多数都没有实行过。那些黑话和切口,连帮中的骨干也不会说,都是陈国屏费尽力气四处抄来的。

接下来,再来看看上海青帮里最有名的杜月笙。在有些影视作品里,杜月笙简直可以说是个风度翩翩的浪漫骑士。这些故事,很多都取材于一部在台湾出版的《杜月笙传》。这本书是由杜月笙、黄金荣的后代促成的,那我们就不难想象,它为什么竭力回避杜月笙操纵上海鸦片走私,回避他与法租界高层的权钱交易了。而且,《杜月笙传》把杜月笙和黄金荣夫妇的关系,描述成是“贵人相助,投桃报李”的江湖义气。这类文章,经常在网上出现。我刚才已经为你分析了,黑帮的义气,到底是种什么东西?你可以设想一下,像杜月笙、黄金荣这种从流氓堆里爬出来的顶级玩家,有没有可能讲什么纯洁的义气?

对那些流传中的杜月笙轶事,《乱世靡音》直接分析了背后的心态:黑帮大亨的类似行为,主要是为了缓解自卑感。可以称为是治疗“四个没有”的缺陷,也就是:没钱,没身份,没面子,没文化。能治的要赶紧治,治不了,就想尽办法遮掩,以便洗白上岸。

既然叫大亨,没钱的毛病当然已经治得差不多了。而所谓身份,也不过是个头衔问题。当年的上海滩,已经把赌场的打手称为保安经理了,大老板当然更不愁头衔。治“没面子”的途径,就是竭力结交政要,混进名人圈子。杜月笙对下野的前总统黎元洪很殷勤。黎元洪的秘书从杜月笙那里得到不少好处,就以黎元洪的名义写了一副对联:“春申门下三千客,小杜城南五尺天”。直接把杜月笙抬举成了当代的春申君。杜月笙和国学名家章太炎往来,也是抱着这个目的。

钱、身份、面子这三样都治好了,也就基本由黑洗白,跻身上流社会了,剩下的就是文化问题。杜月笙确实不过分贪财,他中年以后积极参加公益慈善,博得了善人名声,外形也随之改进。他的标准形象是短发平头,穿粗布大褂,说话柔声气细的,还要求徒子徒孙也这样打扮。杜月笙的原话是,“不能再让人家一看到就讨厌害怕”。换个角度看,也就是说:做小流氓时,因为工作需要,就要以让人一看就讨厌和害怕的标准来给自己设计形象。

总之,这些黑帮人物当然有过人之处,但这些不寻常的本领,是和阴暗的帮会环境相匹配的,就像他们的个人魅力,基于无可辩驳的罪恶。拍成电影未尝不可,但真要说到敬仰,那就大可不必了。民国时代,有许多更值得崇敬的杰出人物。

说完了近代的娱乐圈和青帮,我们来说第三部分内容。

青帮在民国初期能迅速做大,是因为搭上了社会转折的车。黑帮和娱乐业的复杂联系,也是在这个过程里形成的。下面,我们就来看看这个过程和这种关系。

社会学者认为,黑帮产生于权力控制和满足社会需求的双重真空。当某个地方出现政治混乱,政府不能及时提供管理社会的信任和保护功能时,它就开始生根发芽,占据领地了。

对青帮来说,这个领地就是租界。1845年,中英签订《上海租地章程》,后来又在上海割让出法租界。在租界里,中方政府势力薄弱,经济畸形繁荣,这让活动在苏南、江浙大运河流域上的青帮看到了机会。他们发现:贩卖私盐和在江上抢劫犯案后,只要能逃进租界就安全了。租界里的巡捕不管他们在外的违法行为。英法两国在租界的主要收入,来自商户税收和鸦片专卖,起初并不禁止黄赌毒。妓院和赌场只要照章纳税,就能合法经营。于是,青帮在上海的时代开始了。

当英法租界当局发现租界的案件大多和华人帮会有关时,外国巡捕根本无法沟通,就开始招募华人巡捕。二十世纪初,青帮开始全面渗透进了租界里的公职机构。青帮大亨之首黄金荣,就是从巡捕房的外勤便衣“包打听”,一直当上了巡捕房华人督察长,成了整个帮会的保护伞。

在黄金荣的时代,青帮内部的所谓辈分规矩就已经形同虚设了。黄金荣在退休前,没有正式加入青帮,自己都谈不上辈分,他的上千号门徒也都是黑户。所以,当时的青帮,干脆就把规矩修改成“只许空子入,不许空子出”。就是说,你没拜过师但自称是青帮,没问题,你说是就是,谁让黄金荣也如此呢。但你以后不许再否认这个身份,帮会要你去干什么,你就得干什么。这样的门户大开,使上海和天津这些口岸,全都变成了青帮的世界。

青帮是地头蛇,严重依赖租界这样的特殊环境。一旦离开这块特殊土壤,青帮大亨的社会能量就会立刻被削弱了。杜月笙坚决不与日本侵略者合作,不能排除民族感情成分。但是,作为上海的土皇帝,他考虑问题很现实:上海被日军控制以后,他赖以生存的特殊环境就会被改变。从这个角度出发,他也不会和日本人媾和。

那么,还有一个问题。为什么青帮能在帮派林立的上海滩杀出重围,呼风唤雨呢?原因是青帮掌握了当时最大的财源,也就是鸦片。在清末民初,鸦片是类似黄金白银的硬通货,可以直接当货币使用。鸦片产业的核心在运输,而青帮正好拥有贩盐网络。1920年代,黄金荣和杜月笙、张啸林合伙经营的三鑫公司,利用公共租界查禁鸦片的时机,鼓动烟土贩子把制售网点转移到了法租界里,每年向租界当局上交利润的1/4。三鑫公司垄断了上海地区的鸦片买卖,积累了巨额财富。

最后,咱们就说到了黑帮和娱乐圈的联系了。这些黑帮大亨,到底为什么染指娱乐圈?很简单,就是来自他们那种对“没面子,没文化”的焦虑,他们抱的,大多是满足虚荣心、赚钱赔钱无所谓的态度。很多材料认为,青帮当时投资戏园子、电影公司和唱片公司,是为了洗钱,其实并不是。在青帮所控制的上海娱乐业里,只有现金流量大、周转快的赌场才适合洗钱。而演艺圈里流动的,大多是泡沫,并没有多少真金白银。当时拍一部电影,成本只有几千块银元。而三鑫公司的鸦片生意,每年进项达到了数百万,靠电影戏院根本洗过不来。

黑帮大亨过生日、办堂会,都会暗暗比拼谁叫来的明星多、大牌多。这暗示了谁的势力大,能动员的资源多。而且,对娱乐圈的投入越大,越能显示自己的财力和能量。

我们前面说,妓女在民国时很出风头,也是由于跟着青帮的活动,一起走进了公众视野。民国时代的娱乐圈,特别盛行选秀活动,什么花国选举、舞女选举、明星歌手,名目层出不穷,成天霸占着报纸和电台。这些活动,也是由帮派策划推动的。

比较特殊的是京戏行业。京剧代表着当时的主流文化,很多政要也都是戏迷。对黑帮大亨来说,和京剧名角建立关系,意义比和电影演员来往更大。当时,像谭鑫培、梅兰芳这样的顶级京剧名家,全班社到上海演出一个月,包银是一两万银元。到演出期满的时候,大亨们会客客气气地把名角儿们请到家里,说自己最近对哪出戏悟出了一些心得,要当面讨教讨教。大亨悟出来的这几戏,都是上座率最高的。其实就是指示戏班,必须在合同以外再加演这几场。所以,当时在上海唱戏的规矩,在合同之外,要多唱五六天的“帮忙戏”。可是,饭桌上表现出来的却是:黑帮大亨对京戏名角赞不绝口,吐露衷肠。名角也满脸堆笑,感恩戴德,虽然心里有苦说不出。江湖懦夫和江湖暴徒的关系,尽在这个微妙场合里。所以,这才是现实中的民国江湖,传闻中那些惺惺相惜、义薄云天的桥段,大多出自文人的杜撰。

本书的内容,我们就说到这儿,下面来回顾一下。

首先,我们说了中国历史上的娱乐业。本书将卖艺者称为“江湖懦夫”,他们在传统社会里地位低下,不得不靠虚假的言行来掩护到处流动的生存方式。今天娱乐圈的许多风气和现象,也同样值得理解。

其次,我们说到了近代历史上的青帮。青帮源自贩运私盐的团伙和运河船工集团,是从事非法行业的反政府暴力组织。随着近代中国社会体制和价值体系的硬性扭转,青帮在民国时期走到了历史前台。关于他们的传奇说法,大多来自青帮自己的粉饰,真实的青帮大亨,一辈子都处于没钱、没身份、没面子、没文化的焦虑中。

最后,我们说到了近代娱乐业和帮派的关系。清末民初的租界和鸦片买卖,让青帮在上海呼风唤雨。投资娱乐圈,制造社会热点,也是黑帮大亨满足虚荣的一种方式。由于帮派的力量,娱乐圈也成了民国时代的一个重要标签。

撰稿:贾行家 脑图:刘艳导图工坊 转述:李璐

划重点

1.卖艺者在传统社会里地位低下,不得不靠虚假的言行来掩护到处流动的生存方式。

2.近代历史上的青帮源自贩运私盐的团伙和运河船工集团,是从事非法行业的反政府暴力组织,关于他们的传奇说法,大多来自青帮自己的粉饰,真实的青帮大亨,一辈子都处于没钱、没身份、没面子、没文化的焦虑中。

3.投资娱乐圈,制造社会热点,也是黑帮大亨满足虚荣的方式;由于帮派的力量,娱乐圈也成了民国时代的一个重要标签。