《九王夺嫡》 陈章鱼解读

《九王夺嫡》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《九王夺嫡》,讲的是清代康熙年间诸位皇子争夺皇位的历史。

这段历史应该是整个清代最家喻户晓的一段历史了。不少文学和影视作品都描绘过这段历史。大家对于四阿哥、八阿哥、十四阿哥之间的爱恨情仇津津乐道。但是,文艺作品有一个问题,就是必须把复杂的历史简化成集中的矛盾,这样的作品才更有「戏」,更好看。这就会让我们对这段历史产生一个误解,以为是一个单一的变量决定了结果。

其实真实的历史,要远比文艺作品描述的更复杂。这本书就带我们走进这段历史。

这本《九王夺嫡》的作者有三位,一位是北京大学的历史学博士、青年历史学者郑小悠,一位是微博上很著名的历史科普大V橘玄雅,一位是历史文化爱好者夏天。尤其是郑小悠,之前「每天听本书」解读过她的另一本著作《年羹尧之死》,她非常擅长做有趣又扎实的考证,从原始资料中对历史进行细致的剖析。在这本《九王夺嫡》中,她和另外两位作者一起,就从纷繁的史料中,去寻找那些历史的决定性因素。

这本书除了讲述雍正的故事之外,还花了大量篇幅翔实地叙述了其他几位皇子是如何争权的,这就给了我们一个更客观的视角。为什么这么说呢?对于雍正是如何上位的,后来的历史研究者给出了很多解释,单看雍正这边,这些解释可能都有道理,但是只有结合其他皇子一起看,我们才能比较出来,哪些因素真正起了效果。

我们听过雍正即位的各种理由。有一个理由听起来有理有据,说康熙特别喜欢雍正的儿子弘历,也就是后来的乾隆。康熙把这个小孙孙接进宫来,亲自培养,让他在自己身边学习怎么做一个好皇帝。所以康熙之所以传位给雍正,就为了让他这个孙子将来可以顺顺利利继承皇位。

听着像那么回事儿吧?但是如果我们真的去查清代的史料,你会发现康熙对乾隆,其实没有特别的宠爱。从大阿哥的儿子到十四阿哥的儿子,前前后后有十多个皇孙都被康熙养在宫中。而且,乾隆是在康熙六十一年被康熙带到宫中,比他很多堂兄弟都要晚,在宫中也就居住了几个月而已。说康熙因为特别喜爱乾隆,所以把皇位传给雍正,这个理由其实站不住脚。

你看,这种对比对于我们了解这段历史,是十分必要的。

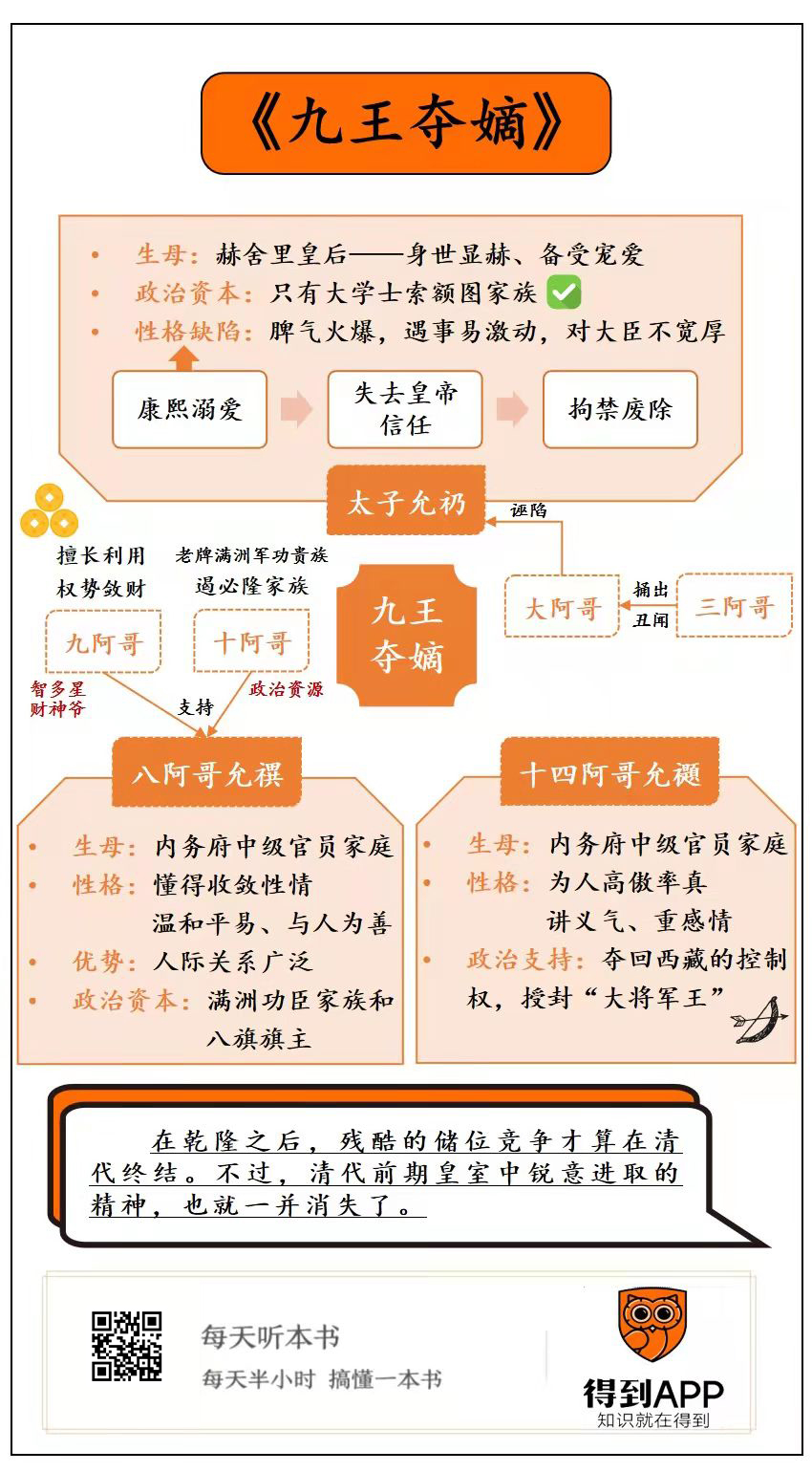

我们说回这段历史,这段历史非常复杂,因为参与进来的人太多了。所谓「九王夺嫡」,直接参与争权的皇子就有大阿哥、二阿哥(皇太子)、三阿哥、四阿哥(雍正)、八阿哥、九阿哥、十阿哥、十三阿哥和十四阿哥,这些阿哥们分成了不同的政治集团,背后还各自拉拢了一批王公贵族和文武官员。在接下来的解读中,我们就重点关注雍正的对立面,选取三位他最有力的竞争对手,也就是皇太子、八阿哥和十四阿哥。不看雍正是怎么赢的,而是看他的对手们是怎么输的。

另外要说一句,康熙给儿子们取名用的都是不太常见的汉字,读起来难免有点绕口。为了让你听得更清楚,我在接下来的叙述中,更多会用「太子」「四阿哥」「八阿哥」「十四阿哥」这样的代号来称呼他们。

我们先来看太子这边。

太子允礽是康熙的第二个儿子,他的生母是赫舍里皇后。这位赫舍里皇后可谓身世显赫,她的家族从努尔哈赤时期就追随爱新觉罗家族,出过不少开国功臣。赫舍里皇后的祖父是康熙初年四位辅政大臣之首的索尼。索尼不仅在康熙初年带领其他大臣发展生产,整顿吏治,对清朝政权的巩固发挥了积极作用,而且,在赫舍里皇后嫁给康熙之后,索尼主动上奏,以首辅大臣的名义请求十四岁的康熙皇帝亲政。可以说,在康熙皇帝掌握政权的过程中,赫舍里皇后的家族发挥了举足轻重的作用。

赫舍里皇后和康熙皇帝之间,虽然有政治联姻的成分在,但是少年夫妻,感情还是很不错的。可惜赫舍里皇后红颜薄命,第一个儿子四岁就夭折了,康熙十三年,她在生育第二个孩子因为难产而死,年仅二十二岁。康熙皇帝悲痛不已,他在这个孩子出生的第二年,就昭告天下,把他册立为太子。

把皇后生的第一个儿子,也就是「嫡长子」立为太子,这在中国古代历史上很常见。因为嫡长子继承制建立了一种政治秩序,维持政权的稳定。而且人们发现,历史上一旦打破嫡长子继承的秩序,王朝往往会陷入险境。

所以,早早把嫡长子立为太子,是汉族王朝千百年来从血的教训里得出的统治经验。但是书中指出,在清代,这却是康熙皇帝的一个创举。因为满族统治者没有嫡长子继承的传统,而是采用推举制。这要从努尔哈赤说起。

努尔哈赤起兵之后,创建了八旗制度,他将八旗士兵和民众当作财产分给自己的儿子、孙子、侄子,让他们成为八旗旗主,这些旗主对本旗有绝对的控制权力,努尔哈赤自己作为大汗凌驾其上。到了努尔哈赤晚年,他立下制度,新的大汗必须要从这些旗主中产生,至于具体是谁,则是在自己去世后由旗主们共同决定。这种模式后来被称为「八王议政」。

因为努尔哈赤的设计,满族形成了「贵族共治」的政治格局,也就是大汗和八旗旗主共享权力。新的大汗想要坐稳位置,必须要得到最多旗主的支持,所以在这种政治格局下,推举制反而更适合朝局的稳定。但是到了康熙年间,贵族共治就和康熙皇帝独揽大权的需要产生了矛盾。

书中指出,这个矛盾应该说造成「九王夺嫡」的一大原因,后边还会一次次地提到。

那康熙册封太子,是主动向八旗勋贵宣示自己的皇权吗?还不是。在康熙刚刚亲政的那些年,八旗贵族们还掌握着相当的权力,康熙也不敢贸然行动。他册立太子,其实遇到了特殊情况。册立太子那年,正是三藩之乱战事最严重的一年。康熙皇帝能控制的国土几乎只剩一半,叛军甚至有打到中原的可能,在这种危机的情况下,康熙册立太子,更多是为了稳定人心。

而且,在册立太子的过程中,还有一个重要的推手,那就是索尼的儿子,赫舍里皇后的叔叔,大学士索额图。

索尼早在几年前就去世了,索额图意识到,皇后难产而死,皇帝当然还要册立新的皇后,那样一来他的家族就失去了太多政治筹码,所以他力主将赫舍里皇后唯一的儿子册立为太子,让这位未来的皇帝成为家族的靠山。作者猜想,康熙因为怜爱这位没有娘的太子,所以长期默许索额图和太子频繁地交往。

可以说,太子从一出生,就和索额图家族捆绑在了一起。这种捆绑有利有弊。有利是因为索额图担任大学士将近四十年,他的女婿也担任过大学士,他们都成为太子有力的支持者。有弊则是因为索额图的家族并不是努尔哈赤的后裔,所以和八旗旗主们没有血缘关系。更何况,承认太子的继承权,八旗旗主们就彻底没法恢复当年的推举制。所以作者猜想,那些八旗勋贵,为了自己和家族的权力,更愿意支持其他的皇子。

而且,索额图的身份,也给太子和汉族大臣的交往造成了一些困难,因为对于汉族大臣来说,结交外戚是件挺犯忌讳的事情。

长大之后的太子,他本人的性格也存在一些缺陷,这让他在错综复杂的朝局中难以维持平衡。太子从小接受高水准的教育,读书、骑射、代替康熙处理政务的表现都不坏,但是太子脾气火爆,遇到事情容易激动,对大臣很不宽厚。根据清代的皇家档案,康熙就曾经和大臣说过,太子曾经殴打过郡王、贝勒、公爵,甚至有一次直接把四阿哥踹到晕厥,其他的官员被太子虐待的更是不计其数。

太子这种性格缺陷,有很大程度是康熙皇帝自己造成的。因为康熙对太子十分娇惯。他自己相当节俭朴素,用的东西吃的东西都不太讲排场,但是太子的生活十分奢靡。康熙不但不进行批评,还任命太子奶妈的丈夫担任内务府总管。在教育太子的问题上,康熙更像是一个溺爱儿子的老父亲,明知道儿子吃喝玩乐,还把钱往儿子手里塞。这让太子更加肆无忌惮,上至王公,下至百官,甚至自己的亲弟弟都被殴打,这使得太子失去了越来越多的支持。

总而言之,太子虽然地位尊贵,却只有索额图家族对他绝对忠诚。剩下的政治力量,都不支持太子。康熙虽然溺爱太子,但是在这样的朝局之下,他对太子的看法也在慢慢发生变化。

在太子二十三岁的时候,康熙御驾亲征去平定蒙古的动乱,留下太子处理朝政。结果班师回朝之后,康熙对于太子的表现非常不满。具体是什么事引起了康熙的不满,史料中没有明确记载,但是从接下来康熙的行为来看,他已经对太子失去信任。

康熙先是下旨处死了太子三个侍从,之后又大封十五岁以上的诸位皇子,其中大阿哥、三阿哥被封为郡王,四阿哥、五阿哥、七阿哥、八阿哥被封为贝勒。按照清代制度,皇子一旦有爵位,就可以拥有自己的府邸和侍从,作者说,这意味着康熙开始默许皇子们走出皇宫结交大臣,并且建立自己的私人班底。

于是,索额图和太子的危机感越来越强,甚至有所动作。

有一派说法,说太子是因为岁数越来越大,怕自己熬不过康熙皇帝,走到他前头,于是铤而走险,加快了夺取权力的步伐。影视剧里的太子甚至有一句经典台词:「天下哪有三十年的太子?」但是你要知道,太子是在一岁时被册封的,就算是三十年的太子也不过三十出头,正是年富力强的时候。

所以熬不过康熙这种说法,其实站不住脚。但是作者提醒我们,在太子背后确实有一个人,他确实会担心自己在有生之年不能完成自己的政治目标,这个人就是索额图。

索额图是索尼的妾侍所生,不是嫡子,只能眼睁睁看着索尼的公爵之位被自己的兄弟继承。索额图虽然是大学士,但是这当朝一品的官职可没有继承权,哪怕自己权势再盛,一旦死去啥也剩不下。索额图迫切需要的是个爵位,这样,他才能给自己这一支的后世子孙搞一张长期饭票,自己也能顺理成章成为家族的代表。

他甚至希望自己的女儿有朝一日也能嫁到宫中,成为康熙的嫔妃,最好能成为皇后,这样他就能以国丈的身份被封为「承恩公」。可惜爱女早亡,索额图封公爵的梦想,只能靠太子来实现了。

更要命的是,索额图比康熙大十八岁,二十多岁的太子可以不着急,不到五十的康熙可以不着急,六十开外的索额图不能不着急了。

这之后,康熙带领太子南巡,在回京的路上太子患病,康熙心疼儿子,自己先回京,留太子在当地养病,并且召索额图前来侍奉太子。太子与索额图单独相处了一个月时间,不但行为上毫不顾及君臣之礼,而且谈话内容很可能涉及提前夺权的问题。只是没有做好保密工作,消息很快传到康熙帝御前。康熙终于下定决心,拘禁了索额图,之后不到一年,索额图便死去了。

虽然在整个过程中,太子获得了康熙的刻意保护,没有受到责罚,但是他在朝中的威信受到了严重损害。而且,缺少了索额图的支持,太子就没有了主心骨。之后的几年,他的行为变得更加色厉内荏,对王公大臣、近侍随从动辄打骂,这让文武百官和太子更加疏远,也使得康熙对太子越来越失望。

终于,康熙忍无可忍,拘禁了太子,给出的理由是太子荼毒王公大臣,纠结党羽,并且探听康熙的动作。

太子当时到底有什么动作,让康熙彻底失望,今天的史料中找不到明确的记载,但是作者 推测,康熙当时高度紧张,因为当时康熙带着大阿哥、太子、十三阿哥在塞外打猎,但是在拘禁太子之后 ,康熙下旨,让三阿哥、七阿哥、十阿哥也从北京赶来,不得有片刻延迟,还特地安排四阿哥和八阿哥在京留守。作者分析,很有可能在康熙看来,太子是有谋朝篡位的动作。

但是仅仅半年之后,康熙就昭告天下,恢复了太子的身份。书中分析,最大的可能性,是康熙发现自己被骗了。这背后的黑手,很有可能是大阿哥。

当太子的位置开始动摇时,大阿哥首先跳出来争夺储君之位。因为康熙虽然娶过三位皇后,但是只有赫舍里皇后生下 过皇子。所以除了太子之外,康熙其他的儿子都不是嫡子。「嫡长子继承制」的传统是「有嫡立嫡 ,无嫡立长」,所以太子一旦倒台,身为长子的大阿哥就能顺理成章继承皇位。这是大阿哥这边的如意算盘。

但是康熙并不愿意把皇位传给大儿子,他带着太子、大阿哥和十三阿哥去塞外,一方面是用大阿哥看住太子,另一方面,又用太子的铁杆支持者十三阿哥看住大阿哥。废掉太子之后,他还公开表示,自己绝没有把皇位传给大阿哥的想法。半年之后,又爆出来一桩丑闻,大阿哥在自己的府邸里组织了一帮喇嘛,作法诅咒废太子,康熙索性革去了大阿哥的王爵。

在此之后,三阿哥也有过争夺皇位的想法,大阿哥的丑闻就是他捅出来的,太子和大阿哥双双倒台之后,他就成为名义上的长子,他刻意结交汉族臣子,希望他们能秉持「嫡长子继承制」来推举自己。可是三阿哥得到的支持太少了。因为坚持嫡长子继承制的大臣,会劝康熙复立太子。而更多的大臣,则把目光投向了另一个人,那就是八阿哥。

接下来,我们来说说「八爷党」。

八阿哥允禩 比太子小七岁,比四阿哥(后来的雍正皇帝)小三岁。他的母亲出身不高贵,是内务府中级官员的女儿。所以在宫中也不太受康熙的重视,只被封为了嫔,到了康熙去世前才晋封为妃,比雍正的母亲整整晚了三十年。

所以八阿哥从小并非由他的母亲抚养长大,而是 交给地位更高的妃来抚养,还有一段时间被康熙的第三任皇后抚养。这样的成长环境,让八阿哥从小就懂得收敛性情,表现出温和平易、与人为善的形象。康熙对于八阿哥的印象也不错,前边咱们提到,康熙广封诸位皇子,这其中,八阿哥是年龄最小的,十七岁就被封为贝勒,有了开府和组建班底的权力。

而八阿哥最大的优势,在于有广泛的人际关系。比起性格张扬的太子和大阿哥,八阿哥更能获得兄弟们、王公贵族还有百官的拥戴。

在几个兄弟之间,八阿哥是最受支持的。所谓「九王夺嫡」,最顺风顺水的时候,这个九个阿哥中有五个都是「八爷党」。

当康熙明确表示不会把皇位传给大阿哥之后,大阿哥就开始转而支持八阿哥。九阿哥、十阿哥则是八阿哥的铁杆支持者,这其中九阿哥出力最多。他心思机敏,同时意志坚定。不要说在康熙年间,就算是雍正登基之后,开始对八爷党进行持续打压,九阿哥被雍正发配到西北年羹尧的军中,名为参赞军务,实为软禁,这时的九阿哥也没有消沉,反而开始做年羹尧的思想工作,想把他变成八爷党。他甚至在传教士的帮助下,发明了一种密码,用拉丁字母转写满文,利用这样的方式秘密传递信息。九阿哥还擅长利用权势敛财,用这些钱帮助八阿哥收买人心,再让八阿哥自己展示出清廉的形象。可以说,九阿哥是八爷党中的智多星和财神爷。

比起九阿哥,十阿哥的个人能力要差很多,但是他有一项天生的优势:他是太子以外身份最尊贵的皇子,因为他的姥爷是四大辅政大臣之一的遏必隆。遏必隆的家族和索尼、索额图家族一样,也是老牌的满族军功贵族。遏必隆把两个女儿都嫁给康熙,姐姐成为康熙的第二任皇后可惜没有生 下皇子,妹妹被封为贵妃,只生下一位皇子,就是十阿哥。遏必隆家族多年来苦心经营的人脉关系网,就通过十阿哥这条纽带,变成了八阿哥的政治资源。

作者猜想,其他的家族也更愿意支持八阿哥,他们心里算了这么一笔账,支持太子的话,出力再多,他们在太子心中的地位也比不上索额图家族,不如支持门第一般的八阿哥,缺少先天优势的八阿哥,一定会更加用心地笼络他们。

所以「八爷党」中聚集了大量的满族权贵,这些人的背后,就是那些功臣家族。比如康熙帝第二任皇后的亲兄弟、一等公爵阿灵阿,他代表着钮祜禄氏;康熙帝第三任皇后的父亲,大学士佟国维,他代表着佟佳氏;还有大学士马齐,他代表着富察氏。大学士明珠的儿子、翰林院掌院学士揆叙,他代表着叶赫那拉氏。

至于爱新觉罗的本家们,也就是八旗旗主,他们也愿意为八阿哥出一份力。因为康熙为了巩固自己的皇权,不断打压旗主们的权力,八旗旗主们希望借着推举八阿哥上台的机会,恢复「八王议政」的传统,拓展自己手里的权力。

甚至未来的雍正、现在的四阿哥和「八爷党」的几位阿哥有着各种千丝万缕的关系。

四阿哥的母亲和八阿哥的母亲是同一天进的宫,两位妃子的感情很好。雍正甚至登基之后还对大臣说过,八阿哥的母亲就像他的母亲一样。除了生母关系密切之外,四阿哥和八阿哥在少年时还同时被康熙的第三任皇后抚养过几年。一直到他们被封了爵位,有了自己的府邸,四阿哥和八阿哥、九阿哥的府邸还紧挨着,并且和其他皇子的别墅有一些距离。

种种证据都表明,在很长一段时间内,四阿哥和「八爷党」的关系其实相当不错。

皇子、权贵、八旗旗主,共同交织起一张巨大的关系网,这张网就是八阿哥最大政治资源。

听到这里,你可能会产生一个疑问:精明如康熙皇帝,为什么会容忍皇子结成这样巨大的关系网呢?他难道不知道,这样会动摇太子甚至是自己的权力吗?

根据书中的分析,康熙知道,但是他依然默许甚至鼓励皇子掌握更大的权力。至于原因,还是之前提到的那个关键词——「贵族共治」。

清代前期的皇帝有一个共同的目标,那就是让国家从贵族共治过渡到君主专政,把权力从八旗旗主逐渐收回到自己的手中。

每一代皇帝都有自己的策略,康熙的爷爷皇太极,主要的策略是「掺沙子」,他允许更多的低级贵族一起参与议政,由小贵族分走大贵族的权力。康熙的父亲顺治皇帝,把明代的内阁制移植过来,让内阁大臣分走贵族们的权力。而到了康熙,他的策略是让自己的儿子们分走贵族们的权力。

所以他给皇子们分封爵位,允许皇子把大臣当作自己的部下,把紫禁城的防卫和八旗事务交给皇子打理,通过这样的方式,把权力从自己的远亲收回到自己和儿子们手中,方便自己来控制。

不过,康熙渐渐发现,儿子们的权力越来越大,自己有些控制不住了。

在废掉太子的一个多月之后,康熙下旨,让文武百官推举一名皇子来当太子,其实康熙是希望大臣们给自己一个台阶下,这样他就能把废掉的太子再立起来。但是群臣报上来的结果让康熙大吃一惊,大伙都推举八阿哥当太子。

康熙不死心,一边放出风表达对八阿哥的不满,一边改变推举的形式,从大伙讨论变成一人一票,明眼人都能看出来,康熙想要的是另一个结果,但是大臣们仿佛故意和皇帝抬杠,推举出来的结果还是八阿哥。

书中推测,这让康熙大吃一惊,在位将近五十年,自己培养任用的满朝文武,竟然可以为了八阿哥公然和自己顶着来,这让康熙产生了巨大的恐惧。他降下严厉的旨意,说这样的结果,肯定不是大家不约而同,一定是有人在幕后结党营私,必须要把幕后的元凶给揪出来。

最后,内阁最重要的两位大学士,权贵出身的佟国维和马齐成了康熙的出气筒,佟国维被罢职,不许再参与政事,马齐不仅自己被拘禁,家族所有人的爵位和官职都被康熙拿掉。之后,康熙以皇权力压群臣,复立太子。

可是太子终究失去了人心,勉强支撑了几年,终于再度被废。这时「八爷党」们又看到了希望,八阿哥甚至认为太子之位非自己莫属。可是康熙又给他泼了一盆凉水,他宁肯让太子之位空在那里,还屡屡降下旨意斥责八阿哥,甚至有「阴险已极」「朕亦畏之」这样激烈的话。

至此,康熙已经把话说绝,八阿哥继承皇位的路彻底被堵死了。

最后,我们来说说十四阿哥。

十四阿哥允禵 ,是四阿哥一母同胞的亲弟弟。他们的生母出身内务府的中级官员家庭,在后宫中的地位不算很高。允禵比太子小十四岁,比四阿哥小十岁,比八阿哥小七岁,在争夺皇位的阿哥中年龄最小。

和几位兄长比,十四阿哥的性格也更像一个年轻人,他擅长骑射,为人高傲率真,说话也比较直。最大胆的一次,是康熙一废太子之后,曾经当着诸位皇子的面大骂八阿哥,说他有异心。十四阿哥竟然挺身而出,直接顶撞康熙,康熙气得要用剑砍十四阿哥。

这一场风波之后,十四阿哥还不罢休,他让人准备了一副枷锁,跟在被锁起来的八阿哥身后,要和自己的兄长共患难。他甚至随身携带毒药,直到八阿哥被释放,没有了生命危险,他才把毒药扔掉。

这些举动并没有引起康熙的反感,作者猜想,或许是讲义气、重感情的品质感动了康熙, 反而让老皇帝对这个儿子更加看重了。

而在八阿哥被康熙多次打压之后,「八爷党」们,包括八阿哥自己都知道,如果再坚持支持八阿哥,闹得君臣决裂不是聪明的做法,于是他们在小集团内又推举出另一位代言人,那就是十四阿哥。

十四阿哥最大的政治财富,是他指挥的一次战争。

在康熙晚年,蒙古准噶尔部发动一场大战,战火波及今天的新疆和西藏,康熙帝之前没有想派皇子出战,但是战事连连失利,连拉萨都被敌军占据,康熙帝认为,如果任由准噶尔部长期占据西藏,就会对蒙古、四川、云南地区都造成影响,对清朝西北、西南边疆安全形成严重威胁。所以他坚持要出动大军,夺回西藏的控制权。

一看有仗打,皇子们都跃跃欲试,这可是获取政治资本的最好机会。连废太子都想方设法用密信联系大臣,想要获得出征的机会。

最后,这个机会落在十四阿哥的头上。康熙对十四阿哥寄予厚望,他称十四阿哥为「大将军王」。十四阿哥也没有辜负康熙的期望,将敌军赶出了西藏,凯旋回京时,康熙派三阿哥和四阿哥两位亲王带领大臣在城外迎接,给了十四阿哥极高的礼遇。

回京不到半年,十四阿哥又重返西北,继续和新疆的敌军作战。这时,距离康熙皇帝去世,只有半年的光景了。

十四阿哥这一次重返西北,后来成为一个疑点,康熙皇帝在这个时候把十四阿哥派出去,到底是出于怎样的考虑呢?

各方面出于不同的立场,说法当然不同。

比如八爷党,后期可以说转型为十四爷党了,他们的说法就是,康熙希望十四阿哥再立军功,最好彻底消灭准噶尔部,立下旷世功劳,为他继承皇位打下基础。

至于登基之后的雍正皇帝,给出的解释则完全相反。他的说法是,康熙皇帝如果想让十四阿哥继承皇位,把他留在身边才是顺理成章的。老皇帝在年事已高、体弱多病情况下,还把自己的继承人派出去,这不合理啊。

而在作者看来,此时的康熙,应该还没有明确的想法,书中用了一个很形象的说法,康熙晚年患上了「立储拖延症」。立储就相当于分权,不管立谁,都很有可能造成自己和太子当年那样互相猜忌的局面,甚至自己的权力会被完全架空,这种恐惧造成了康熙的迟疑。

一个证据是,十四阿哥直至康熙皇帝去世,他的爵位一直是贝子。在康熙皇帝的观念里,储君是要从更高爵位的皇子中挑选的,当年他曾经斥责八阿哥,说你不过是一个贝勒,想要当太子,那是非分之想。而十四阿哥这个贝子的爵位,比八阿哥还要低一级,如果他已经在内心认定十四阿哥为继承人,就应在他立下战功后,给他晋封王爵,作为立储的准备,但事情显然还没有发展到这个地步。

今天我们已经没法知道康熙皇帝的真实想法了,作者在书中,只能依据史料去做猜想。也许,在康熙心中,这是 一场淘汰赛,太子、大阿哥、三阿哥、八阿哥,一个个皇子跳出来,又一个个被康熙淘汰。到了康熙二废太子之时,继承皇位的有力人选,就只剩下四阿哥和十四阿哥了。

康熙也许还犹豫不决,想再挑挑看,也许心中的天平已经有了倾斜,只是感觉时机尚未成熟,总之,他应该是再等一等,可惜,康熙的身体状况不允许他从容地做出决定了。

后边的故事我们都很熟悉了,69岁的康熙最后一次去塞外打猎,回到北京就病倒了,一个多月之后,康熙去世,四阿哥即位成为雍正皇帝。

四阿哥也在默默培植自己的势力。但是他没有广撒网,而是重点拉拢几个关键人物。一个是太子的铁杆支持者十三阿哥,借助他吸纳太子的势力;一个是大学士佟国维的儿子,康熙第三任皇后的弟弟隆科多,借助他获得亲贵的支持,并且利用他九门提督的身份控制京师的防卫;再有一个就是远在西北统兵的年羹尧,用他挟制十四阿哥。

从历史记载来看,其他阿哥们对这个结果多少有些诧异。可是就算想反对雍正,远在西北的十四阿哥鞭长莫及,在京城的其他阿哥师出无名,他们也只好接受暂时这个结果。

雍正皇帝正式即位,九王夺嫡的故事告一段落。但是,这个事件的余波却对整个清朝有深远的影响。

书中说,雍正的整个后半生,都患上了「夺嫡后遗症」。他破格提拔康熙朝不受重视,和几位阿哥没有关系 的青年才俊,从科举考试中迅速提拔新人,让传统的皇亲国戚、满族贵族逐渐边缘化。对八阿哥、九阿哥、十阿哥、十四阿哥这些曾经的竞争对手进行残酷打压。甚至面对来自民间的篡位谣言,雍正不惜亲自下场,自己写文章和他们辩论。这些都是九王夺嫡时代造成的影响。

一直到雍正去世,乾隆继位,还爆出当年太子的儿子串联其他的王爷,想要争夺政权的政治事件,这可以说是九王夺嫡最后的余波。

乾隆吸收了祖父和父亲的教训,对皇子实施严格的儒家教育,并且切断他们结交百官的一切途径,于是在乾隆之后,残酷的储位竞争才算在清代终结。不过,清代前期皇室中锐意进取的精神,也就一并消失了。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的「文稿」,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿的最后,还附上了原书电子版的链接,强烈推荐你去读一读。你还可以点击 「红包分享」按钮,把这个音频免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

因为努尔哈赤的设计,满族形成了「贵族共治」的政治格局,也就是大汗和八旗旗主共享权力。

-

清代前期的皇帝有一个共同的目标,那就是让国家从贵族共治过渡到君主专政,把权力从八旗旗主逐渐收回到自己的手中。

-

康熙的策略是让自己的儿子们分走贵族们的权力。所以他给皇子们分封爵位,允许皇子把大臣当作自己的部下,把紫禁城的防卫和八旗事务交给皇子打理,通过这样的方式,把权力从自己的远亲收回到自己和儿子们手中,方便自己来控制。这为皇子争权打下了基础。